Paroles d’ETI : les entreprises de taille intermédiaire à la conquête de la croissance

Kandinsky Vassily (1866-1944), Kleine Welten IV. © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian

Préface

Un constat aujourd’hui s’impose : l’appareil industriel français pourrait exporter et innover davantage s’il comportait un plus grand nombre d’entreprises de taille intermédiaire, ces fameuses ETI. La France compte de beaux grands groupes, véritables locomotives pour notre économie. Notre pays fait aussi preuve d’un grand dynamisme entrepreneurial, comme en atteste la vitalité des créations d’entreprise et le grand nombre de PME. Mais, dans l’ensemble, les PME françaises ont toujours du mal à grandir et à devenir des ETI.

Ce sont pourtant ces entreprises qui font la force du tissu industriel allemand : agiles, innovantes, exportatrices et proches de leurs clients dans le monde entier. Elles ne font pas souvent la « Une » pour de grands contrats, mais sont profondément insérées dans le jeu de la mondialisation. Moins nombreuses en France, les ETI emploient un quart des salariés du privé mais représentent un tiers des exportations, contre près du double pour les grandes entreprises.

Mais comment faciliter la croissance des PME pour qu’elles parviennent au stade d’ETI ? Comment favoriser ensuite leur développement pour régénérer le tissu industriel ? Les témoignages de dirigeants collectés dans cet ouvrage montrent qu’il n’y a pas de recette miracle ou de solution unique, mais que chacun invente, choisit ou adapte au contexte spécifique de son activité des pratiques pour innover, attirer les talents, développer les compétences de ses collaborateurs, partir à la conquête des marché mondiaux, trouver les ressources financières nécessaires à ses ambitions.

Ce livre évoque le rôle du dirigeant, sa capacité à développer une vision de long terme, à s’adapter à de nouvelles situations, à faire face aux échecs, à attirer de bons collaborateurs et à les mobiliser, à promouvoir un dialogue social apaisé. Les chefs d’entreprise insistent aussi sur l’importance des partenariats avec leurs clients, leurs sous-traitants ou les acteurs du territoire pour asseoir leur croissance. Ces coopérations permettent, par exemple, d’avoir une longueur d’avance en matière d’innovation, de maintenir une vision d’ensemble sur une chaîne de valeur ou encore de s’ancrer durablement dans le territoire et de bénéficier de ses multiples réseaux.

Ce « jeu collectif » a été initié très tôt en Allemagne mais fait encore trop souvent défaut en France. Cependant, grâce à une meilleure prise de conscience des enjeux, la situation semble s’y améliorer. Le débat sur les priorités d’une politique industrielle sort enfin d’une opposition stérile entre grands groupes, ETI et PME. L’idée que les écosystèmes prospères reposent sur un tissu d’acteurs complémentaires fait son chemin. Les politiques de filière trouvent dans cette complémentarité leur vraie justification. Les donneurs d’ordre prennent conscience de leur rôle dans le développement des capacités de leurs sous-traitants avec lesquels ils engagent des partenariats plus équilibrés et plus durables, notamment dans des roadmaps technologiques sectorielles et des co-développements de produits futurs. De même, les ETI découvrent la richesse des coopérations possibles avec les établissements publics d’enseignement et de recherche.

En faisant mieux connaître la réalité des ETI, la manière dont leurs dirigeants surmontent les obstacles à leur croissance, ce livre a l’ambition de contribuer à ce mouvement nécessaire au redressement de notre économie et tout particulièrement de notre industrie.

Denis Ranque

Co-Président de la Fabrique de l’industrie

Introduction

Une guerre de religion stérile oppose dans notre pays ceux qui considèrent que la croissance viendra avant tout de la création de nouvelles entreprises et ceux qui préconisent de miser sur les grands groupes qui seuls disposeraient des capacités d’intégration et de distribution sur un marché mondial.

Au centre, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont les grandes oubliées du débat. Longtemps ignorées par les statistiques, noyées entre les PME et les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire ont été reconnues officiellement par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Depuis, elles ont rejoint le champ lexical des politiques, des acteurs économiques, des spécialistes de l’entreprise, mais elles restent peu connues du grand public. Souvent citées en exemple, elles seraient le modèle à suivre pour sortir la France de sa mauvaise passe. Ces entreprises possèdent en effet la taille critique qui leur permet d’innover, de créer des emplois, de mettre en œuvre un dialogue social original, d’exporter et d’être les leaders de demain. Leur faible nombre, notamment par rapport à l’Allemagne, témoigne, pour de nombreux observateurs, des difficultés structurelles de la France à faire croître et développer ses entreprises performantes.

Plusieurs think tanks et instituts1 ont proposé différents remèdes pour pallier le déficit d’ETI en France. La Fabrique de l’industrie a souhaité participer à ce débat, en donnant la parole aux dirigeants d’ETI et de « grosses PMI », à l’occasion de séminaires visant à montrer les ressorts micro-économiques de leur croissance.

Cet ouvrage est le fruit de ce travail. Il rassemble une trentaine de témoignages de dirigeants qui livrent leurs réponses à plusieurs interrogations : comment croître, se développer à l’international, innover, financer sa croissance, attirer et gérer les talents, développer un climat social favorable ? Sur quels atouts spécifiques s’appuyer ? Quels sont les obstacles à surmonter ?

L’observation de cet échantillon est une mine d’informations pour des entreprises en recherche de « bonnes pratiques ». Il permet par ailleurs de sensibiliser les pouvoirs publics à leurs problématiques.

Pourquoi étudier les ETI ?

Les ETI occupent une place centrale dans l’économie française : elles emploient plus de 3,4 millions de salariés (soit près du quart des effectifs salariés du privé en France, 15 millions) et représentent 33 % des exportations. La taille de ces entreprises leur confère des atouts importants dans la compétition mondiale. Plus structurées que les PME, capables de mobiliser des moyens importants au service de leur stratégie de développement, elles ont souvent une réactivité et une flexibilité supérieures à celles des grands groupes.

On les assimile parfois, avec une certaine approximation, aux entreprises du Mittelstand2 qui jouent un rôle très important dans le tissu industriel de notre voisin allemand. Ce sont parfois aussi des « champions cachés »3, leaders mondiaux sur une niche assez précise, qui préfèrent rester incontournables dans leur métier plutôt que de se disperser. Le stade d’ETI peut aussi constituer une étape dans le développement d’une future grande entreprise.

Dans tous les cas, les ETI participent à la solidité et au renouvellement de notre industrie. Or cette population d’entreprises est statistiquement faiblement représentée en France (voir graphique 1).

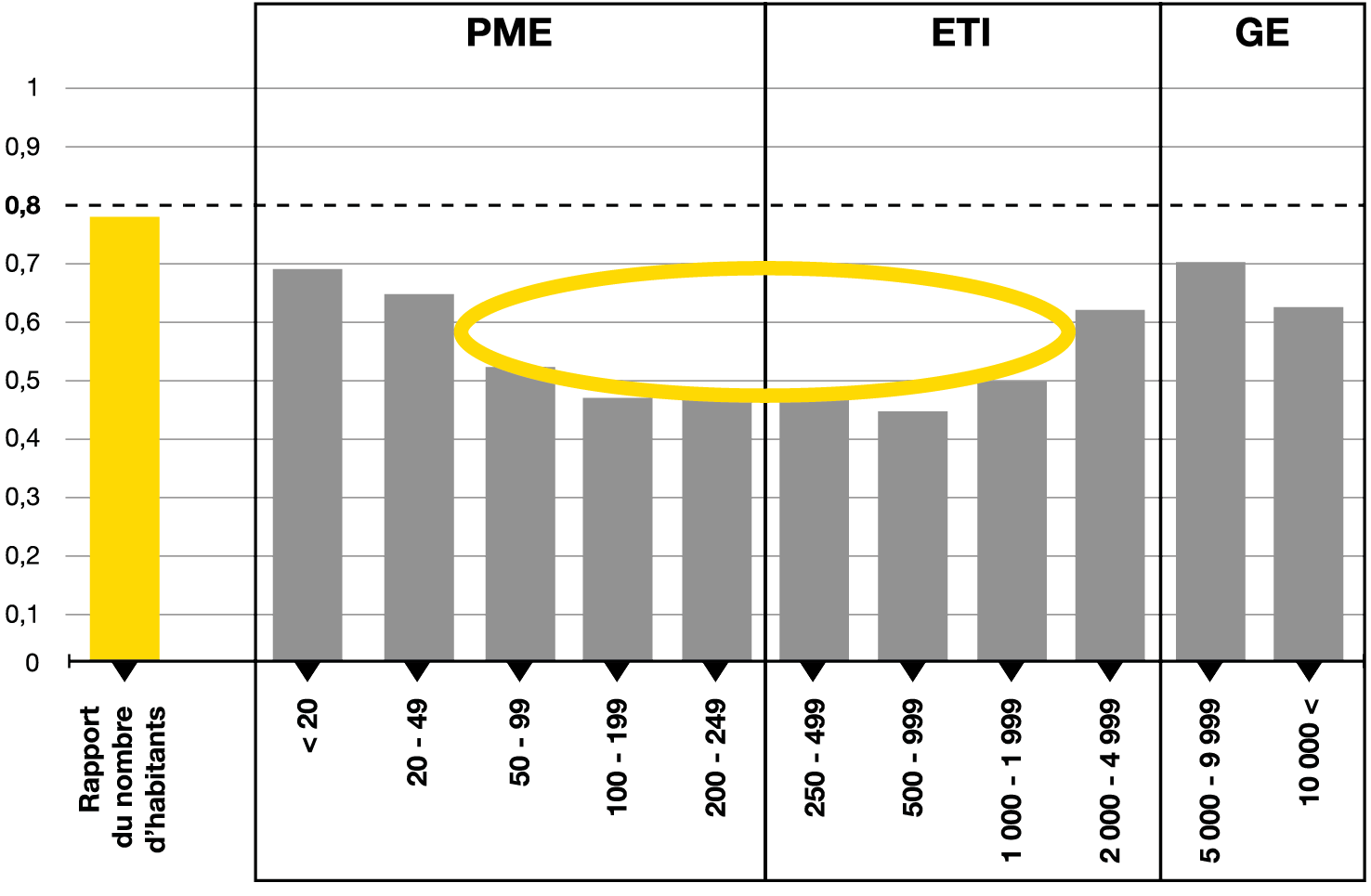

Graphique 1 – Rapport du nombre d’entreprises entre la France et l’Allemagne par taille d’effectifs

UN DÉFICIT TRÈS NET. Le rapport entre la population française et la population allemande ressort à 0,78 environ. De son côté, le rapport numérique entre les entreprises françaises et allemandes distinguées par classes d’effectif croissant fait apparaître un net décrochage de la France par rapport à l’Allemagne pour les entreprises entre 50 et 2 000 salariés. Sur cet intervalle, le nombre des entreprises françaises ne représente que 58 % de celui des entreprises allemandes. Il y a donc bien, si l’on tient compte du différentiel de population, un « déficit » d’entreprises moyennes en France par rapport à l’Allemagne.

Source : INSEE, Destatis, 2008. Calculs KOHLER Consulting & Coaching.

Comment étudier les ETI ?

Plutôt que de compiler les études existantes, il nous a semblé intéressant d’inviter les dirigeants d’ETI et de PMI de 150 à 250 salariés qui aspirent à devenir des ETI, à partager leur expérience. Avec l’appui de leurs associations (METI4 et FBN France), des organismes publics destinés à les aider (la Caisse des Dépôts, le Fonds stratégique d’investissement, Oséo), réunis désormais au sein de Bpifrance, et du Collège des Bernardins, nous avons organisé entre décembre 2012 et juin 2013, un cycle de séminaires qui leur était dédié.

Ces séminaires ont mis en avant la capacité de ces entreprises à rebondir et à trouver des solutions alternatives pour faire face aux défis qui leur sont imposés. Les six séances, animées par Thibaut de Jaegher, directeur des rédactions de L’Usine nouvelle, ont ainsi porté sur différentes thématiques, autour de plusieurs orateurs intervenant conjointement : internationalisation, innovation, qualité des relations sociales, compétences clés, financement et coopérations interentreprises. Toutes les séances ont fait l’objet de comptes-rendus disponibles depuis 2013 sur le site de La Fabrique de l’industrie (www.la-fabrique.fr).

EN SAVOIR PLUS – Qui sont les ETI ?

Les ETI ont été définies par la Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Auparavant, elles n’avaient d’existence ni juridique ni statistique en tant que catégorie. Les ETI occupent moins de 5 000 personnes et réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 Md€ ; le total de leur bilan est inférieur à 2 milliards d’euros et ce ne sont pas des PME5.

En 2011 (dernières données disponibles), l’Insee recensait 4 794 ETI, dont 1 248 sous contrôle de capitaux étrangers. Les ETI forment un ensemble disparate, allant de la grosse PME à la « petite grande entreprise ».

Bpifrance les caractérise ainsi :

– Des entreprises patrimoniales. Selon la DGCIS, près des 2https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/pdf-images/11107/3 des ETI nationales sont patrimoniales. On entend par « patrimonial » que le capital y est détenu de façon significative par une ou plusieurs personnes physiques. 40 % sont familiales, c’est-à-dire qu’il existe en plus un lien de parenté entre les actionnaires. La sur-représentation des entreprises patrimoniales parmi les ETI conduit parfois à confondre abusivement les deux catégories.

– Des entreprises à dominante industrielle. Selon l’Insee, en 2011, 33 % des salariés des ETI travaillaient dans l’industrie manufacturière (contre 19 % pour l’ensemble des entreprises)

– 2/3 des ETI ont moins de 500 salariés et de nombreuses ETI comptent moins de 250 salariés en France (leurs effectifs à l’étranger leur permettent de dépasser ce seuil). Par leur taille, les ETI sont souvent plus proches des PME que des grandes entreprises ; en revanche, leur performance globale (taux d’investissement, taux de marge et de rentabilité d’exploitation, taux d’exportation, taux de R&D) les rapproche des grandes entreprises.

– Parmi les ETI très internationalisées, 6 sur 10 appartiennent au secteur de l’industrie.

D’autres témoignages ont été recueillis lors d’un autre séminaire intitulé « Aventures industrielles ». Ce dernier s’inscrit dans la méthode propre à l’École de Paris du management. Cette institution originale a été fondée en 1993 par Michel Berry. Chercheurs et praticiens y dialoguent à partir de l’intervention d’un orateur, selon des modalités assurant l’ouverture des débats et la qualité orale et écrite des travaux. Parmi les nombreux séminaires thématiques proposés par l’École de Paris, le séminaire « Aventures industrielles », créé en 2013 et soutenu par l’UIMM ainsi que par La Fabrique de l’industrie, met en exergue les réussites de PME et d’entreprises de taille intermédiaire, afin d’explorer les ressorts des succès qu’on observe dans tous les secteurs, même ceux en déclin. Chaque séminaire fait également l’objet d’un compte rendu disponible sur le site www.ecole.org6.

Précisions méthodologiques et apports

L’échantillon est principalement constitué par des ETI au sens de la loi française (voir encadré ci-dessus), appartenant au secteur industriel. La majorité de ces ETI sont patrimoniales, mais toutes ne le sont pas. Nous y avons adjoint quelques PMI qui aspirent à devenir des ETI ou sont proches du seuil. Quelques-unes seulement de ces entreprises présentent les caractéristiques des « champions cachés » (voir la liste des entreprises auditionnées et le passeport des entreprises en annexe).

Par ailleurs, les analyses se focalisent sur les ressorts micro-économiques du succès. En cela, elles se distinguent des approches quantitatives ou macro-économiques. Nous avons choisi de proposer un découpage thématique autour des moteurs et freins à la croissance. Le choix des thématiques relève de notre seule responsabilité.

Précisons également que les dirigeants d’entreprises sont intervenus sur un thème particulier. Dans le cadre de La Fabrique de l’industrie, il leur a été assigné un sujet constituant le cadre de leur intervention. On ne peut donc guère leur reprocher de ne pas avoir abordé des questions qui ne leur ont pas été posées. À l’École de Paris, l’exercice est plus ouvert mais il n’en reste pas moins que le nom même du séminaire « Aventures industrielles » et le contexte de l’intervention conduisent à privilégier un story telling de nature positive. Même si les questions des participants les poussent parfois dans leurs retranchements ou les amènent à entrer dans les détails, les dirigeants restent maîtres de la façon dont ils exposent l’histoire de leur entreprise. C’est pourquoi, nous proposons occasionnellement des encadrés afin d’apporter des éclairages complémentaires à certaines affirmations, en vue de les contextualiser.

Enfin, l’observation de cet échantillon met en exergue une grande variété de solutions aux problèmes rencontrés, adaptées au contexte de l’activité, à l’histoire de l’entreprise et à la personnalité des dirigeants. Ce qui est bon pour telle entreprise et dans telles circonstances peut se révéler contre-productif dans d’autres configurations. Rien de plus dangereux, dans ce domaine, que des approches trop normatives. En revanche, il peut exister des sources d’inspiration et de comparaison. C’est pourquoi, nous avons souligné dans notre synthèse la diversité des situations et des approches autant que les convergences apparentes. Si certaines généralisations sont possibles, elles doivent rester équilibrées par le rappel de la singularité de chaque firme.

Liste des entreprises auditionnées

Affival – Claude Lenoir

Aventics SAS – Étienne Piot

Bernard Controls – Étienne Bernard

Clextral – Georges Jobard

Daher – Didier Kayat

Darégal – Luc Darbonne

ERMO – Jean-Yves Pichereau

Eurotab – Olivier Desmarescaux

GYS – Bruno Bouygues

Groupe Hervé – Emmanuel Hervé

HRA Pharma – André Ulmann

IGE+XAO – Alain Di Crescenzo

Mecachrome – Philippe Blandin

Multiplast – Dominique Dubois

Moret Industries – Jérôme Duprez

Poclain Hydraulics – Laurent Bataille

Poujoulat – Frédéric Coirier

Rossignol Technology – Bertrand de Taisne

Sacred – Didier Fégly

Sisley – Philippe d’Ornano

SMSM – Éva Escandon

SNF – Pascal Rémy

Somfy – Jean-Philippe Demaël

Thuasne – Élisabeth Ducottet Et Christel Bories, Directeur général délégué d’Ipsen.

Stéphan Guinchard, co-auteur des Champions cachés du XXIe siècle, associé chez Ixens, conseil en développement d’entreprises.

Paul Rivier, ex-PDG de Tefal et Calor (groupe Seb).

- 1 – Voir bibliographie, p. 173.

- 2 – Qui sont souvent, mais pas toujours, des ETI, Voir aussi Kohler D. et Weisz J-D., Pour un nouveau regard sur le Mittelstand, La Documentation française, 2012.

- 3 – Selon la définition forgée par le consultant allemand Hermann Simon. Hermann Simon, Hidden Champions, Harvard Business School Press, 1996. Traduction en langue française : Les Champions cachés de la performance, Dunod, 1998. On discutera abondamment de cette catégorie d’entreprises au chapitre 1.

- 4 – METI, mouvement des entreprises de taille intermédiaire est, depuis le 11 mai 2015, le nouveau nom d’ASMEP-ETI.

- 5 – Une PME occupe moins de 250 personnes et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

- 6 – Nous avons utilisé dans le présent ouvrage les comptes-rendus de ce séminaire parus jusqu’au 31 décembre 2014.

Le choix de la croissance

À RETENIR

Le choix de la croissance est souvent lié à l’ambition des dirigeants d’ETI pour leur organisation.

La stratégie se construit « en marchant ».

Les ETI, du fait de leur taille initiale, se développent fréquemment à partir d’une stratégie de niche qu’elles déploient à l’échelle mondiale.

Si la niche devient trop étroite ou si les conditions de marché se modifient, elles recourent à différentes formes de diversification par connexité de clientèles ou de technologies. L’intégration verticale peut également représenter une forme de diversification qui permet un meilleur contrôle de la chaîne de valeur et réduit leur vulnérabilité.

Par souci d’indépendance, de contrôle de la qualité et de proximité avec leurs clients, les ETI sont parfois réticentes à externaliser.

La croissance externe est un facteur d’accélération de développement en matière d’internationalisation ou d’innovation.

Les rachats d’entreprise résultent souvent d’opportunités successives qui contribuent à construire le « grand dessein » de l’entreprise.

Comme le dit avec humour le consultant en management du changement Olivier Bas : « Toutes les stratégies se ressemblent et peuvent se résumer ainsi : “Réaliser une croissance rentable sur des marchés mondialisés et pour cela, créer de la valeur par l’innovation et la qualité des produits et des services, sources de satisfaction des clients”. »7 La plupart des ETI sont des PME qui ont fait le choix de la croissance.

Ce choix n’a rien d’évident. Beaucoup de PME prospères choisissent de limiter leurs ambitions, parfois parce que leur dirigeant sent qu’il n’a pas les compétences requises pour changer d’échelle ou rechigne à partager le pouvoir, parfois parce qu’il ne trouve pas les moyens financiers d’une croissance rapide dans des conditions satisfaisantes, parfois par peur des tracas qui pèsent sur les entreprises d’une certaine taille8. Cette attitude restrictive a été nommée « le syndrome de Peter Pan »9.

Un moteur : l’ambition du dirigeant

En rupture avec ce comportement, « l’un des points communs entre les champions cachés français et allemands est la très forte ambition de leurs dirigeants », confirme Stéphan Guinchard, co-auteur avec Hermann Simon d’un ouvrage récent sur « les champions cachés »10. Cette ambition se traduit par des objectifs élevés dans tous les domaines, et particulièrement en termes de croissance. Loin de décourager les salariés, ce genre d’objectif a souvent pour effet de les galvaniser. Car l’ambition du dirigeant n’est souvent pas que personnelle ; elle est aussi, et peut-être avant tout, collective. Elle est associée à une création de valeur pour l’entreprise, la communauté, et souvent le pays tout entier.

Pourtant, c’est justement cette ambition qui peut contribuer à l’image ambiguë des patrons d’ETI. Celle-ci est meilleure que celle des dirigeants de grands groupes mais moins bonne que celle des dirigeants de TPE/PME11. Selon Stéphan Guinchard, ceci est d’autant plus paradoxal que ce sont souvent ces entreprises qui créent le plus de valeur. Un patron de PME peut avoir un côté « sympathique » et susciter le respect, mais le patron d’une ETI qui réalise 300, 700 millions ou 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, aura une image plus mitigée, similaire à celle des patrons du CAC40.

Emmanuel Hervé, président du Groupe Hervé, nuance cette analyse. Il déclare : « Je suis convaincu que la réussite est reconnue en France. Il existe simplement une vingtaine de cas surmédiatisés qui donnent une image déplorable et caricaturale du “patron” qui, par exemple, délocalise l’outil de travail le week-end dans un autre pays. On dénonce souvent le corporatisme de certains acteurs économiques, mais on peut aussi regretter le corporatisme du patronat, qui l’empêche de mettre en cause sans réserve ce genre de comportement totalement marginal. Les salariés des ETI ont une bonne image de leurs managers qu’ils connaissent et reconnaissent. Cette démarche d’adhésion est indispensable à la croissance des ETI car elle permet d’impliquer et de faire participer les équipes au développement de leur entreprise. »

Pour les patrons des entreprises à forte croissance, l’ambition est donc une vertu cardinale.

Faire le choix de la croissance mobilise des ressources importantes. Celle-ci ne peut s’opérer dans toutes les directions à la fois et suppose des options stratégiques préalables ou implicites. Derek Abell, doyen d’Harvard dans les années 1960 et auteur pionnier en stratégie, distingue trois dimensions pour décrire l’activité d’une entreprise : la clientèle visée (qui ?) ; ce qu’elle propose, la fonctionnalité apportée (quoi ?) ; la technologie ou les modalités d’offre de produit ou de service (comment ?). La mondialisation nécessite d’ajouter aux trois dimensions d’Abell, une quatrième, géographique : le territoire sur lequel l’entreprise veut être présente (où ?)12.

Les ETI ne dérogent pas aux principes d’Abell mais leur cheminement stratégique présente fréquemment une singularité : il se fait à partir de l’occupation d’une niche avec un nombre limité de concurrents et de fortes barrières à l’entrée13. Stéphan Guinchard affirme : « Le point commun à de nombreux champions cachés est le choix stratégique de se concentrer sur un marché “étroit”, un marché de niche. La société allemande Flexi est leader mondial des laisses pour chiens. Son patron déclarait en 2009 : “Nous ne faisons qu’une seule chose, mais nous la faisons mieux que tous les autres. »

Dans De la performance à l’excellence14, Jim Collins compare les sociétés hérisson et les sociétés renard. Les sociétés renard s’épuisent et se dispersent, tel le renard qui se pique le museau en cherchant à dévorer le hérisson et qui finit par renoncer. Le hérisson, lui, se met en boule et attend. « Les sociétés qui réussissent sont presque toujours des sociétés hérisson. Ce qu’elles font, elles le font mieux que les autres », renchérit Bertrand de Taisne qui a repris la société Rossignol Technology.

Cependant, il serait erroné de généraliser à outrance. Toutes les ETI ne sont pas des champions cachés, ni tous leurs dirigeants des conquérants de l’impossible, et leurs choix stratégiques de développement sont plus variés qu’on ne le croit souvent.

Les niches ou la spécialisation

Croître par spécialisation est la stratégie adoptée par la majorité des ETI de notre échantillon, car elles ne disposent pas, à l’origine, d’une taille et de moyens suffisants pour se diversifier. Être sur une niche présente l’intérêt de s’assurer d’une rentabilité potentiellement élevée du fait du faible nombre de concurrents. Le choix de se concentrer sur un segment très précis est, par ailleurs, compensé par le fait de s’adresser d’emblée au marché mondial. Dès le début des années 1990, le groupe Moret Industries s’est installé à Singapour et en Chine. Pour une PME de quelques dizaines ou centaines de salariés, cela n’a rien d’évident de « se projeter » pour aller créer des filiales à l’étranger. Selon Stéphan Guinchard, cette démarche repose sur une hypothèse fondamentale : « Au sein d’une même industrie, les clients ont les mêmes besoins, quel que soit leur pays d’origine, et il vaut mieux servir tous les plombiers de divers pays plutôt qu’essayer de servir tous les artisans de son pays d’origine (…). Cette stratégie permet à ces entreprises de s’affranchir de la concurrence en devenant les leaders de leur marché, ce qui les protège grâce à d’importantes barrières à l’entrée et leur confère aussi une marge de manœuvre pour faire évoluer ce marché grâce à l’innovation. »

Darégal est l’exemple type d’une stratégie de niche réussie avec de fortes barrières à l’entrée qui réduisent le nombre de concurrents. Cette ETI possède 70 % du marché mondial des herbes aromatiques surgelées, séchées, déshydratées, lyophilisées, en pâte, en huile ou en arôme. L’entreprise sert trois grands marchés : l’industrie (70 %) avec des clients comme Unilever, Nestlé, McCormick, Bongrain ou Bel ; la restauration (18 %) avec McDonald’s ou encore Subway ; la grande distribution (12 %) avec Picard ou Carrefour. « En quarante ans, j’ai vu passer beaucoup de concurrents, raconte Luc Darbonne, le fondateur. J’ai remarqué que tous ceux qui produisaient à la fois des herbes aromatiques et des légumes finissaient par faire faillite. C’est ce qui m’a conduit à me spécialiser dans les herbes aromatiques et, plus précisément, dans les produits feuillus. »

Le métier de Poclain Hydraulics est la transmission hydrostatique de puissance, qui consiste à remplacer tout ce qui se trouve entre un moteur thermique et des roues par des systèmes hydrauliques. « Nous disposons d’une technologie unique sur un marché de niche en forte croissance : notre chiffre d’affaires a progressé en moyenne de 10 % par an depuis vingt-cinq ans. Notre argument principal est la différenciation par la technologie. Nous avons fait le choix de la stratégie Océan bleu15, c’est-à-dire d’une niche où nous avons très peu de concurrents », explique Laurent Bataille, son PDG. Mais le segment de marché est loin d’être étroit : « Le marché potentiel est colossal : il comprend par exemple les machines agricoles et forestières, les pelles hydrauliques, les camions et véhicules routiers ou utilitaires. »

Typique aussi d’une stratégie Océan bleu, l’aventure de Royal Canin. En 1997, quand cette entreprise décide de passer de l’alimentation pour animaux de compagnie à la nutrition-santé animale, en distribuant uniquement via les prescripteurs que sont les vétérinaires, les éleveurs et les animaleries, elle déplace les frontières de son activité, définit un nouveau territoire stratégique et peut, dès lors, se permettre d’offrir les produits les plus chers du marché. La spécialisation sur une niche présente toutefois quelques inconvénients. Elle rend les entreprises plus vulnérables lorsque leur marché est menacé par l’arrivée d’un nouveau concurrent ou d’un nouveau produit, l’apparition de nouvelles technologies, l’évolution de la réglementation ou encore le changement du comportement des consommateurs.

C’est ce positionnement sur des segments de marché très ciblés qui fait des ETI, des « belles inconnues » du grand public ou encore des « champions cachés ». On peut, en effet, relever la singularité des marchés sur lesquels les ETI de notre échantillon sont positionnées : les tiges de freins (Rossignol Technology), les bouchons de bouteilles (ERMO), l’extrusion bi-vis (Clextral), le fil fourré (Affival), etc.

La diversification : sortir de sa niche

Si la niche initiale devient trop étroite, l’entreprise se développera alors par connexité : soit en visant des clientèles connexes, soit en apportant de nouvelles fonctionnalités à la même clientèle. Ainsi Tefal a su, à partir d’une innovation (un procédé de fixation d’une couche anti-adhésive de Teflon sur du métal), développer d’abord des poêles à frire, se diversifier vers d’autres produits impliquant des couches anti-adhésives (appareil à raclette, pierrade), puis développer des technologies complémentaires pour répondre à d’autres besoins de ses clients : bouilloire électrique, pèse-personne électronique, chauffe-biberon, etc.

C’est aussi le cas, par exemple, de la société Clextral dans le domaine des machines pour l’extrusion bi-vis. « Notre marché se compose d’une juxtaposition d’une vingtaine de niches applicatives, chacune avec des clients et des concurrents différents, analyse Georges Jobard, le PDG. Les marchés sont souvent de très petite taille, avec un nombre de compétiteurs réduit (de un à trois), sauf pour la plasturgie, domaine dans lequel nous sommes confrontés à une trentaine de concurrents. Nous détenons 30 % du marché mondial pour la cuisson-extrusion dans l’industrie agroalimentaire, 70 % du marché des lignes de production de semoule de couscous, 70 % du marché de la fabrication de pâte à papier fiduciaire. » Il existe ainsi une proximité entre le métier de base − dans le cas de Clextral, l’extrusion pour la plasturgie − et les nouvelles activités vers lesquelles l’entreprise se tourne − l’extrusion pour l’agro-alimentaire et la pâte à papier fiduciaire, l’expérience dans l’agro-alimentaire ayant conduit à la production d’équipements pour la fabrication de la semoule. « Le fait de travailler pour plusieurs types d’industries est un atout pour nous. Il nous est arrivé d’utiliser une compétence développée dans le plastique pour une application dans l’agroalimentaire. Nous sommes les seuls à avoir développé une expertise aussi transversale. »

Certaines ETI font le choix de sortir de leur domaine d’activité d’origine et d’élargir leur portefeuille d’activités. Cette décision peut être prise parce que l’entreprise a atteint une certaine rentabilité ; elle souhaite alors exploiter son surplus de ressources. Mais plus souvent, c’est parce que son métier d’origine n’offre plus (ou moins) de perspectives de développement. Stéphan Guinchard cite le cas de la société Favi16, anciennement dirigée par Jean-François Zobrist, activité de fonderie sous pression d’alliages cuivreux, et leader dans la fabrication de fourches de boîtes de vitesses manuelles. « Constatant la tendance de long terme favorable aux boîtes automatiques, il a su élargir son business vers d’autres opportunités. Ainsi, en s’appuyant sur les propriétés antibactériennes du cuivre, il a identifié un nouveau marché, la fabrication de poignées de portes pour les hôpitaux. »

Jean-Yves Pichereau, fondateur du groupe ERMO, fabricant de moules, a, lui aussi, su changer radicalement de voie. Lorsqu’il a constaté, dans les années 2000, que la fabrication de la téléphonie et de l’électroménager s’était déplacée en Asie, il s’est lancé avec succès dans la fabrication de moules à haute cadence pour les bouchons de bouteilles.

L’entreprise familiale Daher n’a, quant à elle, cessé de réinventer son métier. Elle est ainsi passée du métier d’armateur à celui de logisticien, puis à celui de prestataire de services industriels, et finalement à une fonction d’équipementier intégrateur de solutions industrie et services. Daher a pu mesurer les risques de n’être qu’un prestataire de services, lorsqu’elle a été mise en difficulté par des retours de cycles dans certains secteurs d’activité. En développant sa propre activité industrielle tout en poursuivant ses prestations de service, elle s’est libérée d’une dépendance et a réduit sa vulnérabilité. « L’équilibre entre industrie et services dans notre chiffre d’affaires est atteint depuis huit ans déjà », souligne Didier Kayat, le DG.

Enfin, une autre forme de diversification est l’intégration verticale qui nécessite de développer (ou d’assimiler) des compétences différentes. Il ne s’agit pas de tout faire bien entendu, mais de capter le maximum de valeur sur une chaîne (voir ci-après l’encadré Moret Industries).

EN SAVOIR PLUS – La clairvoyance de Moret Industries

Jérôme Duprez a combiné fusion, rachat d’entreprise et croissance organique pour développer son activité première, les pompes pour la sucrerie, avant de procéder à d’autres rachats afin d’assurer une intégration verticale : « La pression de la concurrence se faisant de plus en plus forte, avec des sociétés de dix à cinquante fois plus grosses que la nôtre, nous avons décidé en 2000 de fusionner à 50/50 avec une société belge, Ensival, qui possédait une compétence technique reconnue. De notre côté, nous bénéficiions d’une puissance commerciale plus importante que la sienne. Malheureusement, nous avons rencontré quelques déboires avec les propriétaires de cette entreprise, qui n’avaient pas vraiment de vision industrielle. Ceci nous a conduits, en 2004, à racheter l’ensemble de l’entreprise. Le chiffre d’affaires de l’activité pompes est passé de 20 millions d’euros en 1999 à 58 millions d’euros en 2000, au moment de la fusion, puis à 90 millions en 2006. Nous avons alors lancé un plan de croissance organique qui nous a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros en 2012. En 1986, nous avons racheté la société Maguin, qui fabrique divers équipements pour la sucrerie. Enfin, nous avons récemment acquis une activité d’ingénierie, De Smet Engineers & Contractors ». Aujourd’hui, l’entreprise associe trois métiers (pompes, équipements et ingénierie), ce qui présente un double avantage : « D’une part, nous sommes désormais capables de proposer des usines clé en main en sucrerie, distillerie et amidonnerie, en fournissant à la fois les procédés, le système, les équipements et les pièces détachées. D’autre part, le fait de maîtriser toute la chaîne nous permet de recevoir des commandes décalées dans le temps, ce qui contribue à pérenniser l’entreprise. Par exemple, si l’activité ingénierie signe un contrat aujourd’hui, l’activité pompes recevra le bon de commande correspondant dans deux ans. En 2011-2012, la branche équipements a été en difficulté et c’est l’activité pompes qui a permis de sécuriser les rentrées du groupe. »

L’externalisation

Les ETI recourent assez peu à l’externalisation. Cela peut s’expliquer par leur souci d’indépendance marquée, par la volonté d’apporter et de capter en permanence le plus de valeur possible, et de contrôler l’ensemble de la chaîne pour assurer un haut niveau de qualité. Cependant, certaines y ont tout de même recours.

Darégal possédait initialement ses propres terres pour cultiver les herbes aromatiques, ce qui était assez compliqué à gérer. Luc Darbonne a décidé d’externaliser les cultures, en les confiant à des fermiers. Les agriculteurs s’occupent de la plantation, de l’apport d’engrais, du désherbage et de l’irrigation ; Darégal se charge de la récolte et de la transformation. Mais en fournissant à ceux-ci les plants, les graines et même des semoirs spécialement conçus pour les herbes aromatiques, et en conservant la propriété des végétaux, Darégal garde un fort contrôle sur cet approvisionnement stratégique.

HRA Pharma, pour sa part, est bâtie sur un modèle d’externalisation. « Notre modèle organisationnel repose sur l’externalisation d’un certain nombre de tâches. Nous nous réservons les activités que nous considérons comme notre savoir-faire de base : la stratégie de R&D ; les aspects réglementaires spécifiques à l’industrie pharmaceutique (constitution des dossiers d’enregistrement, transmission aux agences du médicament, obtention des autorisations de mise sur le marché) ; le business développement, c’est-à-dire la capacité à trouver des partenaires pour distribuer nos produits. Les autres activités sont sous-traitées. Pour la recherche de base, nous travaillons notamment avec l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et le NIH (National Institutes of Health) qui nous aident à identifier des projets susceptibles de faire l’objet d’un développement. En ce qui concerne le développement pharmaceutique, nous sommes donneurs d’ordres pour des sociétés qui se chargent de développer des formulations galéniques. »

Mais HRA Pharma met aussi le doigt sur les limites et difficultés de l’externalisation : « La fabrication est également totalement sous-traitée, ce qui nous a valu quelques déconvenues. Nous étions dépendants de fabricants qui n’étaient pas forcément les plus performants en termes de qualité et qui nous ont parfois maltraités en raison de notre petite taille. Nous avons rapidement compris qu’il était indispensable de nous professionnaliser et nous avons recruté un ancien directeur d’usine pour contrôler de près la fabrication. De plus, nous avons rapatrié une partie de la production en Europe. Dans les débuts, nous fabriquions essentiellement en Asie du Sud-Est, mais les problèmes de qualité étaient difficiles à gérer et en définitive, les économies réalisées n’étaient pas significatives. Actuellement, nous fabriquons en France, en Espagne et en Italie, dans des usines qui ont appartenu à d’anciens grands groupes pharmaceutiques et ont une véritable culture de la qualité. Seule la matière première de l’un de nos produits est fabriquée à Taïwan. »

Des modes de développement diversifiés : croissance interne, externe, alliances

Croître de façon organique prend plus de temps que d’acheter des actifs existants. Cette lenteur peut se révéler problématique dans des secteurs en croissance où il est important d’acquérir rapidement des positions fortes. Aussi certaines ETI acceptent-elles le risque de la croissance externe. Les raisons de leur appétence pour cette stratégie sont variées : acquérir de nouvelles compétences ou des technologies qu’il serait long et difficile de développer en interne, accéder à de nouveaux marchés, s’internationaliser rapidement ou se diversifier.

Mais la croissance externe peut poser des problèmes d’intégration des entreprises rachetées et engendrer des déconvenues coûteuses. L’arbitrage entre croissance externe et interne reste donc toujours posé. Pascal Rémy, PDG de SNF, déclare, par exemple : « sur un marché qui connaît un tel développement (les polymères hydrosolubles), la croissance interne est de loin ce qu’il y a de plus efficace et profitable. La croissance externe sert souvent à compenser une croissance interne insuffisante, et nous n’y avons jamais eu recours. » Alain di Crescenzo de IGE+XAO (logiciels de conception assistée par ordinateur – CAO pour les systèmes électriques) nuance : « Nous avons créé nous-mêmes toutes nos filiales étrangères, à l’exception de deux sociétés que nous avons achetées au Danemark et aux Pays-Bas. La croissance externe est plus rapide que l’organique, mais elle peut s’avérer un miroir aux alouettes et provoquer un certain endormissement. Le mieux est d’associer croissance interne et externe. »

La plupart des ETI recourent donc à des rachats d’entreprise, à des fusions ou à des alliances. Ce qui les caractérise est de fonctionner par opportunité, au gré des relations qu’elles développent et des partenariats réussis qu’elles décident d’approfondir. C’est grâce au rachat d’une société lyonnaise « qui était leader mondial dans son domaine, mais avait du mal à survivre seule » que Clextral s’est lancé hors de l’extrusion bi-vis, dans la construction d’équipements industriels pour la fabrication de la semoule pour couscous, dont elle détient aujourd’hui 70 % du marché mondial.

C’est également grâce à la croissance externe qu’ERMO s’est développé. « Nous avons réalisé deux opérations de croissance externe, d’abord en 1987 avec le rachat d’une entreprise en difficulté à Alençon, puis, en 2004, avec l’acquisition de Moulindustrie, une société située à Vire. Cette entreprise est à l’origine de la technologie des moules bi-matières, qui permettent de produire des bouchons de deux couleurs, par exemple pour des flacons de shampoing. Le rachat a été une réussite à la fois pour le propriétaire, pour nous et pour nos clients. L’entreprise n’avait que deux clients, tous deux français, était débordée de travail et n’avait pas de capacité d’investissement. Nous avions du capital et nous disposions d’un service commercial très dynamique : nous avons pu vendre le savoir-faire de cette société un peu partout dans le monde », raconte Jean-Yves Pichereau, son fondateur.

Il ne faut cependant pas sous-estimer les difficultés d’intégration des acquisitions ou de fonctionnement des alliances : elles mettent en contact des activités différentes ayant chacune leurs contraintes de fonctionnement et de développement ; les synergies peuvent être moindres qu’espérées, alors que les différences organisationnelles ou culturelles s’avéreront plus profondes que cela n’avait été imaginé.

***

Quels que soient le cadre stratégique envisagé et la préférence pour tel ou tel mode de développement, les ressorts principaux de la croissance des ETI sont l’internationalisation et l’innovation que nous examinerons aux chapitres suivants.

- 7 – Bas O., L’envie, une stratégie, Dunod, 2015.

- 8 – Les entreprises de taille intermédiaire ne bénéficient pas des seuils d’exemption et des mesures de simplifications dont jouissent les PME.

- 9 – Voir Bertrand B., Bodenez P., Hans E., « Le patron de PME ou le syndrome de Peter Pan », La Gazette de la société et des techniques, n°55, janvier 2010.

- 10 – Simon H., Guinchard S., Les champions cachés du XXIe siècle. Stratégies à succès, Économica, 2012. Préface d’Yvon Gattaz. L’ouvrage est lauréat du prix Zerilli-Marimo 2013, prix d’économie de l’Académie des sciences morales et politiques, ainsi que du Prix de la Fondation ManpowerGroup pour l’emploi-Élèves HEC.

- 11 – Voir Muzet D., « Les mots de la compétitivité », Institut Médiascopie, in Sociétal 2014, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2014. « Sur le podium, de la première marche à la plus haute, on trouve ainsi successivement les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, les TPE et les PME. »

- 12 – Voir Weil T., Stratégie d’entreprises, Presses des Mines, 2008.

- 13 – Reste à savoir comment on identifie, construit et protège une niche. Sur ce point, les témoignages recueillis ont manqué d’approfondissement. Selon le cabinet spécialisé dans les marchés de niche BM&S, « une niche ne se cherche pas, elle se trouve ».

- 14 – Pearson-Village mondial, 2009. Traduction française de Good to Great, Random House Business, 2001.

- 15 – Chan Kim W., Mauborgne R., Stratégie Océan bleu. Comment créer de nouveaux espaces stratégiques, Pearson-Village mondial, 2008.

- 16 – Op. cit.

Le grand bond en avant : s’internationaliser

À RETENIR

Les ETI sont massivement ouvertes à l’international qu’elles considèrent comme un relais de croissance privilégié pour faire face à la concurrence et à la saturation du marché intérieur.

Leur déploiement à l’international ne se limite pas à l’exportation. Il passe souvent par l’implantation, le rachat ou la création de filiales à l’étranger.

Le succès de la démarche d’internationalisation repose sur la capacité de ces entreprises à adopter des stratégies différenciées en fonction des marchés et de leurs spécificités culturelles.

Le déploiement à l’international ne s’improvise pas. Cette décision est le fruit d’une analyse mûrement réfléchie. Elle s’inscrit dans une démarche de long terme.

Malgré quelques exceptions, les dirigeants d’ETI interrogés ne jugent pas que le dispositif public d’appui à l’internationalisation soit bien adapté à leurs spécificités.

Les ETI sont profondément insérées dans le jeu de la mondialisation et la conçoivent comme un vecteur majeur de leur développement stratégique. Selon la direction générale du Trésor, près des trois quarts d’entre elles sont exportatrices et réalisent un tiers de leur chiffre d’affaires à l’export. Un tiers des ETI détient au moins une filiale à l’étranger.

Plusieurs raisons les conduisent à s’internationaliser. La plus évidente est la saturation progressive du marché domestique. Comme le rappelle Christel Bories, ex-vice-présidente de La Fabrique de l’industrie et aujourd’hui directeur général délégué du laboratoire Ipsen, ces entreprises se caractérisent par « la prise de conscience que le marché pertinent ne peut être le marché français. Dans beaucoup de métiers industriels, il apparaît clairement qu’on ne peut pas survivre en se contentant du marché intérieur. »

L’internationalisation permet également de répartir les risques de marché sur plusieurs zones géographiques, afin de les équilibrer. Subsidiairement, des implantations industrielles à l’international permettent de produire à des coûts inférieurs, soit pour assurer des économies d’échelle sur de grandes séries, soit pour pénétrer le marché local et assurer les nécessaires adaptations des produits, soit encore pour accompagner les grands donneurs d’ordre.

Les mobiles autant que les modalités de l’internationalisation peuvent différer sensiblement selon les zones géographiques, les secteurs d’activité ou les créneaux de marché à prendre.

Comment les ETI parviennent-elles à se développer à l’étranger ? Quelles sont leurs principales motivations ? Sur quels types de ressources et de compétences internes et externes peuvent-elles s’appuyer ? Quel regard portent-elles sur les dispositifs d’accompagnement publics à l’étranger ?

EN SAVOIR PLUS – ETI et internationalisation

Présence à l’exportation

Les ETI représentent 1 % du nombre total d’exportateurs (365 000) mais réalisent un tiers du chiffre d’affaires total des exportations françaises (200 Md€ sur 607 Md€). Les ETI exportent 33 % de leur CA, ce qui les positionne entre les grandes entreprises (52 % du CA à l’export, soit 313 Md€) et les PME (16 %, soit 94 Md€).

Implantation à l’étranger

Un tiers des ETI françaises détient une filiale à l’étranger. Les ETI françaises détiennent 11 867 filiales à l’étranger contre 19 852 pour les grandes entreprises et 3 715 pour les PME. Ces filiales réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 169 Md€ contre 991 Md€ pour les grands groupes et 12 Md€ pour les PME. Elles emploient près de 800 000 personnes (4,1 millions pour les grands groupes et 100 000 pour les PME).

Contrôle par des groupes étrangers

Le quart des ETI françaises (soit 1 283 entreprises) est contrôlé par un groupe étranger contre 32 % pour les grandes entreprises et 0,2 % des PME. Ces ETI sous contrôle étranger emploient 966 000 personnes (29 % de l’effectif total des ETI et 6,5 % de l’effectif salarié total en France).

Source : DG Trésor – Pôle commerce extérieur, « L’internationalisation des Pme et ETI françaises : principaux chiffres », décembre 2014

L’internationalisation des ETI en quelques exemples

Chez Clextral, qui fabrique des équipements pour l’extrusion bi-vis, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’export est passée de moins de 50 % en 1990 à 84 % en 2010. En 2012, la part de l’export hors zone euro atteignait 73 %. L’entreprise, basée à Firminy en Rhône-Alpes, réalise des ventes dans 88 pays avec 10 bureaux et filiales implantés sur les cinq continents. Sur 280 salariés, 60 travaillent dans ces bureaux à l’étranger et permettent, notamment, d’assurer le service après-vente des machines.

Chez Bernard Controls, spécialiste des servomoteurs pour l’industrie du pétrole, de la chimie et le nucléaire, la proportion du chiffre d’affaires à l’export n’était en 1981 que de 20 à 30 % ; en 2008, elle était de l’ordre de 60 à 65 % ; aujourd’hui, le taux est de 75 à 80 %. « Nous avons désormais deux usines de production et neuf filiales, dont une en Chine, une en Corée et une à Singapour. En Chine, nous employons une centaine de personnes (dont 50 % de commerciaux et 50 % de personnels dédiés à la production). Cette implantation nous a donné la possibilité de produire pour les États-Unis, et nous a permis en même temps de créer 20 % d’emplois supplémentaires en France à Gonesse », explique Étienne Bernard, son PDG.

Idem pour Rossignol Technology qui produit des tiges de freinage pour les équipementiers de l’industrie automobile : « Aujourd’hui, nous sommes leader mondial sur ce composant stratégique avec 40 % de parts de marché ; entre 120 000 et 150 000 tiges fabriquées par jour ; 97 % de notre chiffre d’affaires à l’exportation », décrit son PDG, Bertrand de Taisne.

Des stratégies d’internationalisation différenciées

L’internationalisation coûte cher et peut être dangereuse. Elle nécessite du temps et une stratégie patiente. Tous les pays ne peuvent pas être abordés de la même manière, ni en même temps.

Pour Affival, il aura fallu plus de trente ans pour construire cette internationalisation auprès des aciéristes. L’entreprise a commencé à produire du fil fourré (procédé utilisé pour le traitement de l’acier liquide et de la fonte) en 1981, sur le site de Solesmes dans le Nord de la France. En 1985, l’entreprise implante une usine aux États-Unis, et détient aujourd’hui à peu près la moitié du marché américain. En 1987, l’entreprise crée une filiale au Japon, nécessaire pour pouvoir vendre dans ce pays. La production vient de France et trois personnes s’occupent, sur place, de la commercialisation. En 1998, l’entreprise ouvre une usine en Corée du Sud pour couvrir le marché coréen et le Sud-Est asiatique. Suit une phase de pause dans l’internationalisation. En 2007, Affival s’implante en Chine ; en 2008, au Mexique ; et enfin en Russie, à Kolomna (près de Moscou). Affival est aujourd’hui le leader mondial sur le marché du fil fourré et des équipements d’injection, et commercialise ses produits dans le monde entier.

IDEES CLES – Ne pas se laisser « happer » par le marché

« Une des erreurs à éviter en matière d’internationalisation est de se laisser “happer” par le marché et de se lancer dans des implantations que l’on ne parvient pas à rentabiliser. Quand on veut s’installer dans un pays, il faut établir un plan d’action précis et y consacrer les ressources nécessaires, en hommes et en capitaux. C’est ce que nous avons fait en Chine, avec l’aide d’Oséo. En revanche, après avoir calculé ce que nous coûterait, en temps et en argent, le fait d’attaquer le marché russe, nous y avons renoncé. » Etienne Bernard, PDG de Bernard Controls

En outre, les modalités de l’internationalisation − exportation, licences, joint-ventures, rachat d’entreprises, création de filiales ex nihilo − varient selon les configurations locales et les opportunités, sans pour autant suivre un chemin de progression balisé.

Jérôme Duprez de Moret Industries décrit la différence de ses approches, selon les pays : « Au Brésil, nous vendons des pompes pour la chimie phosphorique et le pétrole. En matière d’ingénierie, il est très difficile de s’implanter là-bas avec des méthodes européennes. C’est ce qui nous a conduits à racheter une entreprise locale de 35 personnes spécialisée dans l’ingénierie de la fabrication de sucre et d’alcool. En Russie, les commissions versées lors de l’obtention des commandes peuvent atteindre 30 % du prix. Nous avons décidé de nous contenter d’implantations commerciales. En Inde, nous sommes leaders sur un certain nombre de produits, que nous importons depuis l’Europe. Nous avons tenté de nous installer localement, mais nous nous sommes heurtés à un problème de qualité lié à la problématique des castes. Les produits livrés par notre sous-traitant présentaient des défauts. Notre dirigeant indien était remarquablement intelligent et comprenait tout ce que je lui expliquais, mais les consignes ne parvenaient jamais jusqu’à l’ouvrier de base qui devait apporter les modifications au produit. Nous rencontrions également des difficultés d’ordre logistique : en Inde, dès qu’on quitte l’autoroute, les voies de communication sont en terre battue. Tout cela nous a conduits à choisir de nous développer plutôt en Chine. »

Luc Darbonne, fondateur de Darégal, raconte lui aussi les différentes étapes de son internationalisation : « En 1985, j’ai décidé de développer les herbes aromatiques surgelées aux États-Unis. J’ai donc cherché à m’associer avec deux sociétés américaines qui produisaient de la ciboulette lyophilisée, mais elles n’ont pas donné suite. J’ai embauché le directeur commercial de l’une d’entre elles, qui était une filiale de McCormick, et nous nous sommes lancés seuls, en 1987. L’affaire s’est bien développée et quelques années plus tard, nous détenions 70 % du marché. En 1991, la filiale de McCormick nous a proposé une joint-venture à 50-50. Nous avons accepté et ce partenariat continue à fonctionner encore aujourd’hui. Pour l’Argentine, je me suis fait aider par des Chiliens qui nous achetaient des plants d’asperges et possédaient une filiale en Argentine. Pour la Chine, je connaissais une entreprise familiale taïwanaise à laquelle j’achetais de l’ail et des champignons lyophilisés pour les vendre aux États-Unis. Cette société est maintenant implantée en Chine et toutes les personnes qui contrôlent nos produits en Chine en sont membres. »

Cinq grandes motivations pour se développer à l’international

L’une des caractéristiques des ETI est qu’elles n’hésitent pas à passer de l’exportation classique à la création de filiales commerciales ou de production, en dépit des investissements supérieurs à engager. Quelles en sont les principales raisons ?

Trouver de nouveaux relais de croissance

Pour Stéphan Guinchard, « les champions cachés se caractérisent souvent par la proportion importante de leur chiffre d’affaires réalisée hors des frontières de leur pays et, pour les entreprises communautaires, en dehors de l’Europe. Cette stratégie d’internationalisation permet d’être présent sur des marchés de taille significative en dépit de la focalisation sur des marchés étroits : ainsi, 40 % des champions cachés sont sur des marchés de taille supérieure à un milliard d’euros, et 20 % sur des marchés supérieurs à trois milliards d’euros. »

L’accession à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients est ainsi l’un des principaux moteurs du développement des ETI et PMI de notre échantillon. Bruno Bouygues, PDG de GYS, fabricant de postes à soudure et de chargeurs de batteries pour la réparation automobile, déclare ainsi : « Il y a dix ans, la guerre des prix était moins intense qu’aujourd’hui et GYS pouvait maintenir ses marges en se concentrant uniquement sur son marché intérieur de 60 millions de personnes. Aujourd’hui, pour garder une équation économique tenable, il n’est plus possible de ne se concentrer que sur la France, nous avons absolument besoin d’un marché domestique plus grand, d’au moins 200 millions de personnes, d’où l’idée chez GYS de décider que France, Allemagne et Angleterre seraient désormais notre marché domestique et que nous aurions nos équipes sur place dans les trois pays. »

De même, Jérôme Duprez, PDG de Moret Industries, qui fabrique des pompes industrielles, raconte que « plutôt que de perdre beaucoup de temps et d’argent à essayer de développer l’entreprise en Europe, où elle était confrontée à de nombreux concurrents, mon père a décidé de viser tout de suite la grande exportation. Après avoir ouvert un bureau commercial à Singapour en 1992, notre entreprise a été, en 1996, l’une des premières PME françaises à s’installer en Chine. Aujourd’hui, notre filiale de Shanghai compte 250 salariés. Nous sommes en train de créer une deuxième usine et de doubler les effectifs. »

Tirer parti des coûts compétitifs

L’internationalisation permet de bénéficier d’avantages concurrentiels en termes de coûts, qui peuvent être significatifs. On pense bien entendu au différentiel de coûts salariaux, mais d’autres paramètres (élimination de barrières douanières, de risques de change, zones franches, avantages fiscaux et subventions) peuvent aussi entrer en ligne de compte.

Somfy, leader de l’automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment, est essentiellement un assembleur et 95 % de ses coûts directs proviennent des achats. « Certains de nos produits font aujourd’hui face à une pression sur les prix et une concurrence des Chinois. Pour ces produits, notre décision a été de les fabriquer dans des pays à bas coûts, à commencer par notre usine tunisienne qui représente aujourd’hui plus de 50 % de la production de la marque Somfy, précise Jean-Philippe Demaël, le directeur général. Cette production en pays à bas coûts nous permet de réaliser des marges sur les produits d’entrée de gamme et à très grands volumes. Ce sont ces marges qui permettent de financer nos efforts importants en R&D, de lancer de nouveaux produits, industrialisés dans nos usines françaises, et de consacrer des efforts suffisants à nos dépenses de marketing, notamment de publicité TV. C’est donc un cercle vertueux entre innovation et fabrication haut de gamme en France et fabrication sur les produits plus concurrencés en pays low cost. »

« Le fait de nous installer sur place nous a permis de profiter de certains autres avantages compétitifs, explique Georges Jobard. Par exemple, lorsque Clextral vend des machines au Brésil depuis l’Europe, nos clients sont assujettis à des taxes d’environ 30 %. Nous nous sommes implantés au Chili, où nous faisons assembler nos machines, et en vertu d’accords bilatéraux passés entre le Chili et le Brésil, nos clients ont moins de taxes à régler lorsque nous vendons des machines au Brésil avec de la valeur ajoutée au Chili. Par ailleurs, en Algérie, il y a encore deux ans, il fallait une lettre de crédit pour payer une facture de 1 000 euros. Cela ne posait pas de problème pour acheter une ligne de fabrication de 1,5 million d’euros, mais devenait très fastidieux lorsqu’il s’agissait de commander des pièces de rechange. Grâce à notre filiale locale, nous pouvons les facturer en dinars. »

Pour Rossignol Technology, en raison des droits de douane, du taux de change, des coûts de transport et de la nécessité d’un stock plus important pour compenser les délais, la même pièce automobile, vendue au même prix, coûte à son client équipementier entre 25 % et 30 % plus cher si elle vient d’Europe que si elle est produite dans le pays d’assemblage. De plus, comme l’explique le PDG, Bertrand de Taisne, de nombreux pays imposent un pourcentage de fabrication locale en échange de subventions. « L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) impose 15 % de droits de douane aux produits fabriqués au Mexique pénétrant le territoire américain, si ceux-ci n’ont pas 60 % de contenu local. (…) Si nous voulons développer notre chiffre d’affaires avec les équipementiers installés au Mexique, nous n’avons d’autre choix que d’implanter une usine au Mexique. »

IDEES CLES – « Jouer collectif » pour conquérir de nouveaux marchés

Bertrand de Taisne, PDG de Rossignol Technology raconte que pour s’installer au Mexique, il n’a pas eu d’autre choix que de faire venir des décolleteurs français. « Il faut dix ans pour former un bon professionnel (…). Le savoir-faire du décolletage est unique en France. »

Il a donc convaincu cinq décolleteurs de la vallée de l’Arve (sur 310 contactés !) de l’accompagner dans son implantation au Mexique. La tâche n’a pas été aisée car comme le précise le dirigeant, « culturellement, tous les décolleteurs de la vallée de l’Arve se méfient terriblement les uns des autres. » Comment les a-t-il convaincus ? Deux arguments ont joué « la faible croissance en Europe et le potentiel du marché de l’Amérique du Nord. Il est impensable de développer des ventes sur l’ALÉNA si on ne travaille pas localement. » Cette action collective se traduira par le partage de la métrologie, la maintenance, la logistique et des approvisionnements afin de baisser les coûts fixes d’implantation.

Sortir de l’impasse du milieu de gamme

L’implantation à l’international représente également un laboratoire d’expérimentations pour une entreprise, lui permettant de simplifier ou au contraire de perfectionner les produits en fonction des exigences du marché local.

Bruno Bouygues en a fait l’expérience chez GYS. « Dès que nous nous sommes lancés dans la guerre technologique pour le matériel de réparation automobile, nous avons rapidement constaté que dans notre métier, les innovations venaient majoritairement d’Allemagne. Il fallait donc nous installer là-bas pour comprendre ce qui était en train de se jouer. Nous avons mis sept ans à constituer nos équipes allemandes. Elles vont désormais nous faire bénéficier de leur savoir-faire dans les trois composantes du métier : chargeurs, soudure, carrosserie. Les produits que nous avons spécifiés en Allemagne sont majoritairement du très haut de gamme destiné aux clients allemands. Récemment, un prospect indonésien nous a expliqué qu’il ne s’intéressait qu’aux premiers prix et au très haut de gamme : ce qui était entre les deux ne l’intéressait pas. »

Cette polarisation a de quoi inquiéter les entreprises françaises, car il est, d’une part, difficile de fabriquer en France des premiers prix et, d’autre part, les clients français ne demandent pas forcément du très haut de gamme, de sorte que les entreprises industrielles ont naturellement tendance à se concentrer au milieu du gué. L’internationalisation constitue l’opportunité de sortir de cette impasse, qu’il s’agisse d’aller vers le bas de gamme ou le haut de gamme.

« Après nous être implantés en Allemagne pour mieux apprendre à spécifier le haut de gamme, nous nous sommes implantés en Angleterre pour mieux comprendre les produits industriels premiers prix, très demandés dans ce pays. Grâce à ces deux filiales commerciales et techniques, nous avons pu construire un meilleur catalogue – plus large – et plus en phase avec la demande dans de nombreux autres pays », conclut Bruno Bouygues.

IDEES CLES – Créer des marques différentes en fonction de la gamme du produit

Affival, producteur de fil fourré pour la sidérurgie et la fonderie, a adopté cette approche : « En 2007, nous avons fait une acquisition en Chine, pour bénéficier de la croissance de la production d’acier dans ce pays. Pour être compétitifs vis-à-vis des entreprises chinoises dans leur pays, nous sommes obligés de nous battre avec les mêmes armes qu’elles. Nous utilisons donc des équipements chinois améliorés et nous produisons du fil fourré de qualité supérieure à la moyenne chinoise mais inférieure à celui produit en France, sous la marque Tianjin Hong Long, essentiellement dédiée au marché chinois. En 2008, nous avons suivi le même raisonnement pour le Mexique, avec Affimex, où là aussi le marché n’était pas encore prêt à l’utilisation et l’achat de produits plus sophistiqués. Cette stratégie vise essentiellement à entrer sur des marchés avec des produits correspondant à la demande, en attendant de rejoindre les standards d’Affival, en lien avec l’évolution des pratiques des pays concernés ».

Claude Lenoir, président d’Affival.

Contrôler la distribution pour assurer une proximité avec le client

Les ETI s’intéressent tout particulièrement au contrôle de leur distribution, afin de construire une proximité avec le client qui contribue par la suite à leur développement (compréhension fine des besoins des clients, voire des clients des clients ; adaptation ou co-développement des produits). Or l’exportation traditionnelle via des agents ou des sociétés de commercialisation permet difficilement ce contrôle fin. Il en va d’ailleurs souvent de même avec les licences.

« Notre développement sur le marché international n’aurait pas été possible sans la création de nombreux bureaux et filiales à l’étranger, explique Georges Jobard, le PDG de Clextral. Les clients qui nous achètent une machine ou une ligne de production s’engagent avec nous pour vingt ou trente ans. Nous avons besoin de créer une proximité, et même une intimité, avec eux si nous voulons qu’ils nous fassent confiance et acceptent de prendre le risque de travailler avec nous. Être proches d’eux géographiquement nous permet de leur fournir rapidement matériels et pièces de rechange, et aussi de leur apporter des services : fiabiliser un process, former des opérateurs, upgrader une machine quand les matières premières évoluent ou que l’entreprise décide de modifier ses produits, etc. Notre proximité et l’offre de services très attractive que nous proposons nous permettent de faire payer nos produits plus chers que nos concurrents».

Étienne Bernard, PDG de Bernard Controls, témoigne dans le même sens : « Il est souvent indispensable de monter une filiale locale, sans quoi on est à la merci des agents que l’on emploie dans le pays. En Corée, par exemple, nous avons constaté que les agents qui nous servaient d’intermédiaire se réservaient la marge. Nous vendions beaucoup mais ne gagnions pas beaucoup d’argent. Nous avons donc monté une filiale, qui est une structure coréenne, mais c’est nous qui avons pris en main notre propre développement. Nous continuons à faire appel à des intermédiaires, mais comme désormais nous connaissons nos clients, le coût de ces intermédiaires a beaucoup baissé. Malheureusement, on ne peut pas créer des filiales partout, il faut donc arrêter une stratégie claire et s’y tenir ».

Accompagner les grands donneurs d’ordre dans leur stratégie multidomestique

Selon leur position dans la chaîne de valeur, les entreprises sous-traitantes n’ont pas vraiment d’autre choix que d’accompagner leurs grands donneurs d’ordre dans leur développement international. C’est souvent à cette occasion que les opportunités de l’international s’ouvrent, comme le raconte Étienne Bernard dans les servomoteurs pour les centrales nucléaires : « Ma société n’a pu s’installer en Chine que parce qu’elle a été emmenée par EDF et Framatome. Au moment de la construction des premières centrales chinoises, l’État chinois a exigé que nous nous installions là-bas. Nous l’avons fait et cela nous a permis par la suite de prendre des parts de marché sur de nombreuses autres opérations. À ce stade, nous n’avions plus besoin du soutien d’EDF ni de Framatome. »

Dans le domaine des produits pour la réparation automobile, Bruno Bouygues, PDG de GYS, raconte : « Nos premières machines ont eu un peu de succès et nous avons eu la chance de les faire progressivement homologuer par de nombreux constructeurs automobiles européens. Du fait de leurs alliances internationales (par exemple Renault et Nissan), nous avons commencé à recevoir des commandes du monde entier : c’est un bon exemple de la façon dont un groupe français peut “tirer” une PME à l’international. »

Pour Rossignol Technology, la nécessité de suivre le donneur d’ordre répond à des questions de réactivité : « Si nos clients − des équipementiers automobiles − attendent de nous une présence locale, c’est tout d’abord pour disposer des pièces en temps réel. Il n’y a pas une semaine sans que nos clients nous demandent de leur envoyer en catastrophe des caisses de nos produits parce qu’ils sont en rupture de stock. C’est évidemment moins cher si nous sommes à deux heures de camionnette de leur usine ».

L’entreprise globale et son pilotage

Passer de PME locale à ETI globale n’est pas une mince affaire. Les différences culturelles et organisationnelles ont un impact non négligeable lors de n’importe quel rachat d’entreprise, mais elles sont encore accentuées dans le contexte international. Elles nécessitent souvent de refondre l’organisation existante en matière de systèmes de pilotage, d’information et de communication, tout en respectant l’autonomie des filiales afin de ne pas « casser » les dynamiques existantes et permettre les adaptations locales. Un exercice d’équilibrisme toujours instable entre « penser globalement et agir localement ».

EN SAVOIR PLUS – Les difficiles relations entre grands comptes et fournisseurs

Dans le domaine industriel, les ETI sont souvent des fournisseurs de la grande industrie. Elles regrettent que les grands donneurs d’ordre ne soient pas plus sensibles à la bonne santé de leurs fournisseurs et sous-traitants, voire leur imposent des conditions susceptibles de les faire péricliter.

Comme l’indique Stéphan Guinchard, bon connaisseur de l’Allemagne, « il faut renforcer la solidarité entre les grands comptes et leurs fournisseurs. La direction des achats de Volkswagen a probablement des attentes aussi exigeantes vis-à-vis de ses fournisseurs que celles de Renault ou de PSA, mais elle se montre plus attentive à leur pérennité, et par ailleurs, elle sait faire jouer la préférence nationale. En France, il n’est pas rare de voir de grands comptes payer leurs fournisseurs avec un retard significatif, au risque de mettre ces derniers en grande difficulté. »

Selon Georges Jobard, « depuis une quinzaine d’années, surtout en France, les relations entre les fournisseurs et les clients sont rendues très difficiles en raison des barrières instaurées par les acheteurs et les juristes. » Ce que confirme Étienne Bernard : « il faudrait promouvoir un dialogue d’ingénieurs à ingénieurs entre petites et grandes entreprises, car le plus souvent, les PME n’ont pas d’autre interlocuteur dans les grands groupes que les responsables des achats. »

Notons la création, depuis avril 2010, de la Médiation inter-entreprises. Ce dispositif gouvernemental aide les entreprises à surmonter des difficultés contractuelles ou relationnelles entre clients et fournisseurs (gratuit et totalement confidentiel).

Entre centralisation excessive et laisser-faire local, la prudence et la patience s’imposent. Dans le cadre des acquisitions externes réalisées par Somfy, Jean-Philippe Demaël décrit les avantages et les inconvénients des trois méthodes qu’il a expérimentées. « La première constituait une forme d’Anschluss. Après le rachat d’une société, les différents services de Somfy prenaient en main la production, le développement, le commercial, etc. Cette méthode a conduit à des échecs massifs, avec une forte destruction de valeur. Nous avons alors adopté la méthode inverse, qui consistait à ne rien toucher et à laisser l’entreprise fonctionner de manière autonome, avec simplement une légère gouvernance via le conseil d’administration. Cette solution donnait de meilleurs résultats, car elle ne détruisait pas de valeur. En revanche, elle conduisait à une redoutable complexité de gestion pour le groupe et à des phénomènes de concurrence entre sociétés. Aujourd’hui, nous essayons de revenir au centre du balancier : les nouvelles sociétés gardent leur autonomie de gestion mais nous mettons en place des mécanismes de coordination sur le plan commercial, d’échanges sur le plan technologique, ou encore d’harmonisation des systèmes d’information. C’est malgré tout un domaine dans lequel nous n’avons pas de certitudes. »

Approche plutôt centralisée chez IGE+XAO. « Je suis en contact direct avec tous les patrons de filiales et j’ai mis en place une organisation corporate performante, avec des responsables transversaux pour le marketing, les produits, la gestion des ventes, la communication, la finance, le contrôle de gestion, qui sont également proches de moi. Toutes les filiales ont exactement la même organisation et elles doivent appliquer un cahier des charges très serré, avec notamment un reporting quasiment en temps réel sur les ventes, les actions commerciales et les travaux de développement informatique », indique Alain di Crescenzo, son PDG.

Les hommes et l’international

Les défis liés à l’internationalisation nécessitent pour les entreprises de recruter, former, intégrer et motiver de nouvelles catégories de salariés.

Au stade initial, beaucoup d’entreprises recourent au volontariat international en entreprise (VIE) ou aux séjours Erasmus en alternance. Clextral y a, par exemple, eu recours : « Pour le lancement de notre pilote en Australie, nous avons commencé par recourir à un VIE, en tirant parti de la très grande motivation des jeunes français à aller découvrir le monde. Pour nous, c’est un outil très précieux. »

Mais ce sont surtout les postes de commerciaux qui focalisent toute l’attention. Chez Clextral, la place accordée aux vendeurs et agents export de l’entreprise est très importante. « Sur nos 280 salariés, 28 font de la vente. Nous leur demandons de savoir parler non seulement anglais mais si possible une autre langue, car pour avoir une relation vraiment proche avec le client, l’anglais ne suffit pas. Aujourd’hui, nous sommes capables de mener des discussions dans 17 langues différentes. De même, à une époque où nous étions très présents en Iran, nous nous appuyions sur un agent iranien qui avait été formé aux États-Unis, possédait un bon niveau scientifique, comprenait bien notre technologie et a été en mesure de nous faire rencontrer les différents investisseurs locaux qui pouvaient être intéressés par nos machines », décrit Georges Jobard.

IDEES CLES – Éloge de la lenteur

« Personnellement, je préfère que l’intégration se fasse plutôt trop lentement que trop vite. Dans le premier cas, on peut toujours accélérer. Mais quand on s’aperçoit que l’on a procédé trop rapidement, les dégâts sont souvent déjà irréversibles. »

Jean-Philippe Demäel, DG de Somfy.

IDEE CLES – Se doter d’outils pour partager les informations depuis n’importe quel point du monde

Poclain Hydraulics s’est doté d’une base de connaissances partagée et a mis en place des systèmes mondiaux de type ERP (Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management) et CRM (Customer Relationship Management). « Le but est de pouvoir nous connecter et partager les informations depuis n’importe quel point du monde. Pour une ETI, il s’agit de gros investissements mais cela nous permet de faire coopérer en continu les équipes de développement qui sont réparties entre la France, la Slovénie, l’Italie et la Slovaquie. »

Laurent Bataille, PDG de Poclain Hydraulics

Expat ou local ?

Le choix des managers de filiales pour l’international est l’un des défis les plus complexes à relever pour les ETI. Le lien avec la maison-mère, la connaissance des technologies « maison » mais aussi la capacité à faire remonter à la maison-mère la culture du pays, les besoins et spécificités locales, représentent un équilibre subtil qui se construit entre le manager et l’entreprise dans la durée. Alors « expat » ou local, le patron de filiale ?

Pour Alain di Crescenzo, « autant on peut recourir à l’expatriation pour des pays proches comme l’Italie ou l’Espagne, autant c’est difficile à envisager en Asie, car dans notre métier seul un Chinois peut réussir à vendre quelque chose à d’autres Chinois. Tout le problème est alors de recruter des personnes fiables et performantes ».

Pour chacune de ses implantations, Clextral a recruté une personne qui avait déjà une connaissance approfondie du pays, souhaitait y vivre, parlait sa langue, partageait sa culture et parfois même sa religion. « Nous devons avoir totalement confiance en lui, non seulement pour représenter l’entreprise et maintenir son niveau de qualité et de service, mais aussi parce qu’il est chargé de nous rapporter de l’information stratégique sur le marché local afin de détecter les opportunités et les menaces. Nos managers de filiales sont nos meilleurs “capteurs”, à condition qu’ils soient totalement intégrés à l’entreprise. Notre filiale américaine est dirigée par quelqu’un qui travaille depuis vingt ans pour Clextral et qui a choisi de terminer sa carrière dans ce pays. Notre bureau chinois est dirigé par une personne qui a été pendant dix ans notre agent à Hong Kong. Nous l’avons sélectionné parce qu’il était complètement “clextralisé”. Notre bureau russe est piloté par quelqu’un dont la grand-mère est russe et qui est entré chez Clextral en nous expliquant que son but était de travailler un jour en Russie. »

Enfin chez Poclain Hydraulics, on aimerait recruter des patrons locaux, mais en pratique beaucoup de leurs dirigeants sont des expatriés. Les métiers sont très techniques et les patrons doivent être très expérimentés. Ils sont souvent sélectionnés parmi les cadres les plus anciens et les plus aguerris du groupe.

Intégrer des équipes multiculturelles

Pour intégrer et animer des équipes multiculturelles, il faut imaginer de nouvelles pratiques de management.

Chez Poclain Hydraulics, on fait beaucoup voyager les cadres pour assurer une meilleure transversalité. « Nous envoyons par exemple des Tchèques un peu partout dans le monde et nous avons actuellement une quinzaine d’Indiens en France ». On organise aussi des événements transversaux. « L’an dernier, par exemple, nous avons réuni tous les directeurs d’usine du monde entier. (…) L’événement préféré de nos collaborateurs est le repas multiculturel, une sorte de concours de cuisine où chacun apporte des spécialités de son pays. C’est important de créer des moments de rencontre sur un registre positif, surtout lorsque les relations entre pays sont tendues, comme cela l’a été à certaines époques entre la France et les États-Unis ou entre la France et la Chine. »

IDEES CLES – Ouvrir les formations en alternance aux salariés des filiales étrangères

« Mon rêve serait de pratiquer des formations en alternance internationales : recruter par exemple des jeunes Tchèques qui travailleraient dans nos usines françaises et suivraient en alternance des cours dans un centre de formation de la métallurgie. Au bout de deux ou trois ans, ils connaîtraient à la fois le métier, l’entreprise et la culture française. Même s’ils quittaient l’entreprise au bout de quelques années, il est probable qu’ils resteraient des prescripteurs de produits français. J’essaie de vendre cette idée à Ubifrance. »

Laurent Bataille, PDG de Poclain Hydraulics

L’implication du dirigeant

Le rôle du dirigeant et de la maison-mère est déterminant dans le processus d’internationalisation. Bernard Bouygues de GYS en témoigne : « Aujourd’hui, la direction générale consacre plus de la moitié de son temps à l’international. C’est important et indispensable car nous restons une PME et avant de pouvoir vendre un produit technique et souvent cher à l’international, il faut créer des liens de confiance entre client et fournisseur. »

La culture internationale du dirigeant, son expérience personnelle de la vie à l’étranger, particulièrement dans les pays émergents, sont aujourd’hui des qualités recherchées, susceptibles de faire la différence dans la compétition mondiale. Jean-Philippe Demaël, par exemple, avait été pendant trois ans CEO d’ArcelorMittal au Brésil, avant de prendre la direction générale de Somfy en Haute-Savoie.

IDEES CLES – Quand le PDG s’imprègne des codes culturels du pays d’accueil

Bertrand de Taisne a passé une bonne partie de sa vie à l’étranger, avant de décider de racheter Rossignol Technology. « Si la société avait été très bonne à l’international, je ne l’aurais pas achetée car je n’aurais eu que peu de valeur ajoutée. Je me consacre essentiellement au business développement et à la finance. Mon métier, c’est, par exemple, de contacter les équipementiers japonais lorsqu’il me semble que leur stratégie nous est favorable. »

Cette entreprise offre un bel exemple d’adaptation aux codes de communication des clients. Le dirigeant raconte : « Pour préparer ma visite au Japon, j’avais embauché un ingénieur japonais neuf mois avant. Notre analyse du marché avait permis de découvrir que les équipementiers de ce pays travaillent essentiellement avec des fournisseurs nippons, y compris pour leur production américaine ou mexicaine, et subissent eux aussi des surcoûts importants de ce fait. Notre présentation, en japonais, les a convaincus. Leurs services achats du Mexique et des États-Unis nous ont aujourd’hui ouvert les portes et sont très intéressés par notre projet d’usine mexicaine ! »

Les appuis institutionnels à l’internationalisation