Numérique collaboratif et organisation du travail – Au-delà des promesses

Cercles dans un cercle Vassily Kandinsky (1866-1944) États-Unis, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art ©The Philadelphia Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais/image Philadelphia Museum of Art

Avant-propos

Depuis 2018, la chaire FIT2 et ses mécènes, parmi lesquels figure La Fabrique de l’industrie, se sont fixé pour projet d’explorer les futurs du travail sous l’angle du sens et de la qualité du travail, de l’autonomie des travailleurs et du développement des compétences.

Les difficultés de recrutement éprouvées par les entreprises dans de nombreux secteurs d’activité – notamment l’industrie –, le souci de la rétention des talents face à des demandes de flexibilité spatio-temporelle de plus en plus pressantes, et aussi l’agilité, la réactivité et la créativité qui reposent sur les personnes, représentent des enjeux cruciaux sur lesquels se joue la performance à moyen terme des organisations.

Tout le monde ou presque s’entend sur la nécessité d’accorder davantage de considération et de sens au travail réel, et de parvenir à une meilleure satisfaction des collaborateurs tout en préservant l’efficacité collective. Les manières d’y parvenir demeurent en revanche beaucoup plus floues. Étudier le « comment faire » représente justement l’une de nos principales missions. C’est dans ce cadre que nous labourons plusieurs terrains : les mécanismes d’autonomisation et de responsabilisation des travailleurs, le design du travail dans les usines pour les opérateurs et les techniciens de production, le télétravail et le travail hybride, l’impact des outils numériques sur l’organisation et les représentations du travail chez les jeunes.

Le présent ouvrage s’inscrit dans un triptyque commencé avec Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? (2021) et poursuivi avec Les nouveaux modes de management et d’organisation (2022). Cet ensemble vise à explorer « à chaud » les pratiques concrètes de travail qui se dessinent dans les organisations, notamment depuis la crise sanitaire. Nous ne pouvons que conseiller à nos lecteurs d’aborder de concert ces trois publications pour en tirer toutes les implications et bénéfices en matière de qualité du travail.

Vincent Charlet, Délégué général de La Fabrique de l’industrie

Thierry Weil, Titulaire de la chaire FIT2 Mines Paris – PSL

Préface

Pour beaucoup, la crise sanitaire que nous avons connue, avec le passage par un télétravail contraint pendant le confinement, a conduit à un changement des représentations et des pratiques en matière de télétravail. Celui-ci s’est traduit par l’augmentation du nombre de télétravailleurs. Ce développement plus massif du télétravail a entraîné ensuite un renforcement des équipements numériques au sein des entreprises et, en particulier, la mise en place des outils collaboratifs, voire le remplacement des outils existants par des nouvelles suites collaboratives.

Face à ce « travail hybride » où les équilibres entre présence et distance ont été bousculés et, avec eux, les liens entre les collaborateurs, ces outils collaboratifs sont parfois apparus comme une solution pour retrouver la fluidité des modes de fonctionnement.

Si du côté de leurs concepteurs et de leurs promoteurs en entreprise, ces outils portent des « visées organisationnelles » (flexibilité, transversalité, réactivité…), de l’autre côté, les salariés se les approprient (ou pas) en fonction de la valeur ajoutée qu’ils trouvent à ces outils par rapport à leur travail, en fonction de la place qu’ils arrivent à leur faire dans leurs activités, au quotidien. La manière dont ces visées se traduisent concrètement en termes de pratiques dépendra donc, entre autres, de l’activité réelle et du profil des acteurs auprès desquels ces outils ont été déployés.

Dans ce contexte de large diffusion des outils collaboratifs, le livre que vous avez entre les mains est très utile puisqu’il rappelle à quel point la prise en compte de l’organisation du travail est importante dans l’appropriation des outils en contexte professionnel. En effet, le développement des usages est le résultat d’un processus social. Par conséquent, il dépend aussi bien de l’épaisseur sociale des acteurs (leur appartenance identitaire, le sens même qu’ils donnent à leurs pratiques…) que des contextes dans lesquels se déroule leur activité. Autrement dit, les usages ne sont pas réductibles à une affaire d’habileté individuelle. Ils sont aussi une affaire de collectif et d’organisation. Dans l’appropriation de ces outils en contexte professionnel, il est donc nécessaire de s’intéresser non seulement aux facteurs individuels (parcours et position de la personne en entreprise, ses usages préalables des outils semblables dans la sphère privée ou professionnelle…), mais aussi aux facteurs collectifs (entraide, représentations construites collectivement, des savoirs partagés, qu’ils soient formels et informels, des règles métier, des stéréotypes qui nous présentent des écarts entre les jeunes et les seniors en matière d’aisance avec le numérique…) et organisationnels (processus métier, politiques d’entreprise en termes de transformation numérique, dispositifs mis en place au niveau de l’entreprise pour aider à la maîtrise des fonctionnalités d’un nouvel outil, actions de communication/sensibilisation…).

En filigrane de ces processus sociaux qui sous-tendent le développement des usages collaboratifs, apparaît la question des inégalités d’usages. Celles-ci ne sont pas uniquement une question d’accès (le réseau ou les équipements dont les salariés disposent), mais aussi de contexte. Or ces inégalités de contexte dépendent des facteurs collectifs et organisationnels évoqués. En d’autres termes, même si des inégalités d’usages existent au niveau individuel, des leviers sont à rechercher au niveau collectif et organisationnel pour atténuer ces inégalités.

Dès lors, la compréhension de ce processus d’appropriation des outils collaboratifs en entreprise donne des clefs pour réfléchir l’accompagnement de leur déploiement. Ce dernier ne peut donc pas se résumer à la sensibilisation des salariés à l’intérêt d’utiliser ces outils dans le cadre de leur travail ou à la nécessité de mettre en place des dispositifs leur permettant de se familiariser avec leurs fonctionnalités (ateliers, tutoriels, webinaires…). En plus de ces deux registres qui portent sur la communication et la maîtrise individuelle des fonctionnalités d’un outil collaboratif, un troisième registre se révèle être essentiel : celui qui porte sur la mise en discussion de ces outils par rapport à l’activité individuelle et collective. Souvent oublié dans les processus d’accompagnement au déploiement de ces outils collaboratifs, ce dernier registre souligne tout d’abord l’importance de discuter collectivement de la valeur ajoutée de ces outils par rapport à l’activité, dans des contextes locaux. De ce point de vue, l’appropriation de ces outils au sein des équipes ou au sein des collectifs de travail (plus ou moins éphémères qui se construisent ou se dispersent en fonction de l’activité ou de l’avancement des projets) dépend donc de la capacité de leurs membres à discuter localement de la manière dont ces outils peuvent être mobilisés pour soutenir encore mieux leur travail. Cela revient, par exemple, à discuter des fonctionnalités qui leur paraissent intéressantes à utiliser à un moment donné pour leur activité, des manières d’utiliser ensemble ces outils, mais aussi des changements éventuels à opérer dans leur activité et des moyens à dégager pour réussir ces changements visant l’amélioration de la réalisation de leur travail à l’aide de ces outils. Ce troisième registre souligne donc aussi l’importance de coconstruire des règles d’usages qui permettent d’éviter des risques, par exemple, en termes de surcharge informationnelle et cognitive ou de multiplication d’interruptions, risques que ce livre pointe également.

Le rôle des managers devient alors primordial, aussi bien dans l’orchestration de ces discussions que dans la mise en place des évolutions de l’activité qui en découlent. De leur part, cela suppose aussi bien une connaissance et une prise en compte des contraintes réelles de l’activité, qu’une bonne connaissance de ces nouveaux outils proposés à leur équipe .

Ce livre permet donc d’insister sur le fait qu’il n’y a pas de déterminisme technologique et de sensibiliser les acteurs à la prise en compte de l’activité et des contextes locaux dans l’accompagnement du déploiement des outils collaboratifs et du développement de leurs usages. Il constitue ainsi une aide précieuse pour réfléchir à la mise en place de ces outils, en soutien du travail de chaque jour, en évitant qu’ils deviennent des entraves au « travail bien fait ».

Ne l’oublions pas : ce qui compte dans le développement des usages est d’une part, la capacité des acteurs à personnaliser les outils mis à leur disposition, en fonction de leur activité et de leur contexte local et d’autre part, leur capacité à s’organiser ou se réorganiser autour de ces outils.

Anca Boboc, Sociologue du travail et des organisations, chercheure dans le département des sciences sociales d’Orange Innovation

Résumé

À la faveur de la crise sanitaire et de la massification du travail à distance, une nouvelle vague d’outils numériques, souvent désignés par le terme générique « outils collaboratifs », a été déployée dans les organisations. Ils sont très divers, recouvrant une large palette de fonctionnalités qui va de l’échange d’information à la possibilité de réaliser des productions partagées en temps réel, en passant par du stockage-partage de documents dans le cloud ou de l’animation de réunions à distance, etc. Les fournisseurs de solutions les présentent comme des instruments capables de rendre les organisations plus agiles et fluides, en abolissant les contraintes de temps et d’espace, et en favorisant la collaboration, la créativité et la performance de leurs membres. La réalité se révèle assez éloignée de ces promesses.

Du fait de la brutalité de l’épisode pandémique, le recours à ces outils s’est fait, souvent dans le plus grand désordre, de manière à maintenir la continuité de l’activité. Ce n’est souvent qu’en sortie de crise qu’ils ont fait l’objet d’un déploiement formel. Ces outils ne se sont pas substitués aux dispositifs de communication préexistants, mais sont venus s’y ajouter, produisant un effet « millefeuille » nuisible à la santé psychique des salariés. Plusieurs enquêtes récentes témoignent du mal-être croissant ressenti

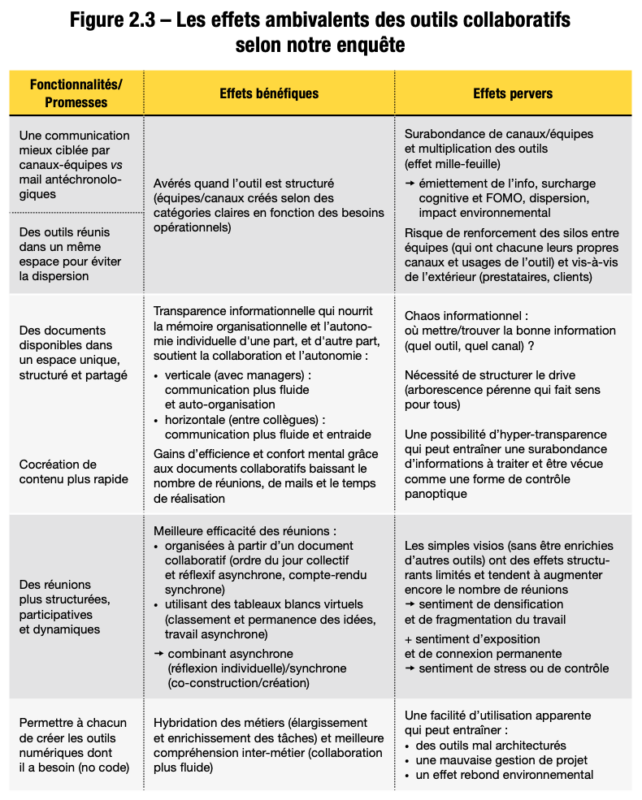

Les effets ambivalents des outils collaboratifs

Notre enquête de terrain montre que les effets de ces outils sur l’organisation du travail sont de plusieurs natures. Au rang des effets bénéfiques, les salariés indiquent la possibilité de communications mieux ciblées qu’avec les e-mails, un renforcement de l’autonomie verticale et horizontale avec les pairs et les managers grâce à la transparence de l’information, ainsi que des gains de temps et d’efficacité quand les fonctionnalités de ces outils sont bien maîtrisées et partagées – ce qui est rare. Mais il importe de souligner que cette évaluation positive est énoncée comme une potentialité offerte par ces outils et non comme une réalisation effective qui émergerait « spontanément » de leur implantation. Les outils n’ont pas le pouvoir magique de structurer les processus organisationnels et sociaux. En l’absence de pratiques régulées et partagées, les usages spontanés de ces nouveaux outils aboutissent souvent à une somme de méfaits organisationnels.

Le millefeuille numérique se traduit non seulement par une multiplication de canaux de communication et de notifications (e-mails, messageries professionnelles de type Teams ou Slack, visioconférence, messageries grand public de type WhatsApp ou Messenger, espaces documentaires partagés, etc.), mais aussi par une intensification de leurs usages (effet rebond). Ces deux phénomènes conjugués débouchent souvent sur un chaos informationnel, de même que sur une fragmentation de l’activité venant alourdir la charge cognitive, avec une tendance à l’hyperconnexion des collaborateurs en dehors des plages horaires normales de travail. Les effets de ces outils sont donc très ambivalents.

Pour assurer à la fois l’efficience et la qualité de vie au travail, les usages de ces outils doivent alors être régulés en lien avec le « travail réel » des équipes.

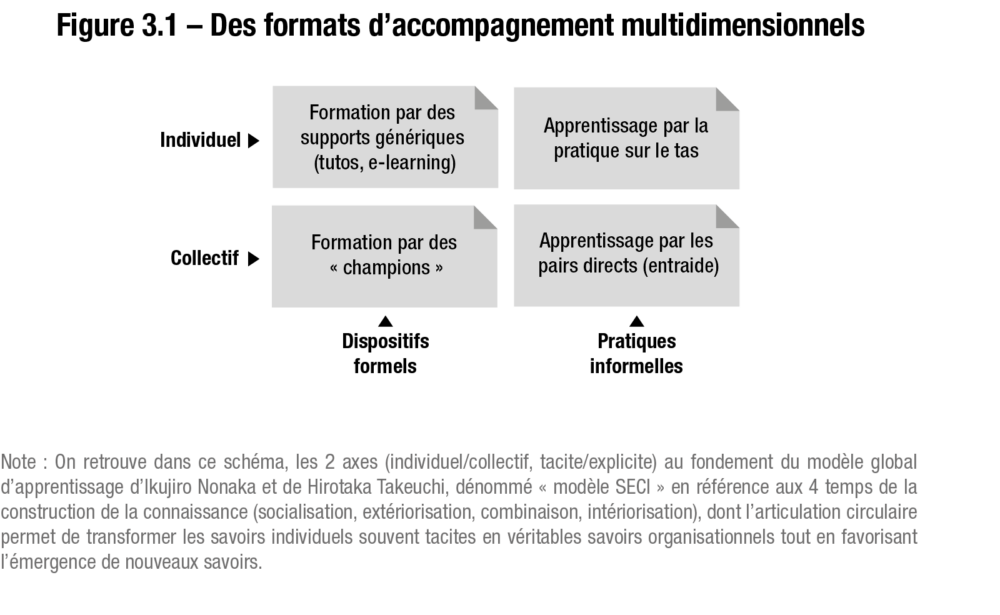

Des modes de déploiement multidimensionnels

Cette régulation commence par la manière dont les outils sont déployés. Le mode de déploiement traditionnel, hiérarchique et descendant (top-down), paraît inadapté et contradictoire avec l’esprit de ces outils censés favoriser des pratiques collaboratives horizontales. Mais, symétriquement, le mode « laisser-faire » (dit aussi provide and pray, i.e. fournir et prier) semble tout aussi insatisfaisant. En effet, puisqu’il s’agit de dispositifs communicants, ils ne peuvent produire des effets structurants que s’il existe au moins deux personnes qui les utilisent de la même manière. Des accompagnements paraissent donc nécessaires. Et ils auront intérêt à combiner des approches à la fois centralisées et locales, formelles et informelles, imposées et émergentes, descendantes et ascendantes, pour assurer l’appropriation de l’outil et son adaptation aux activités de travail au sein d’un même collectif. La précipitation est souvent mauvaise conseillère en matière de déploiement : il faut laisser du temps au temps, et ne pas « forcer » l’adoption.

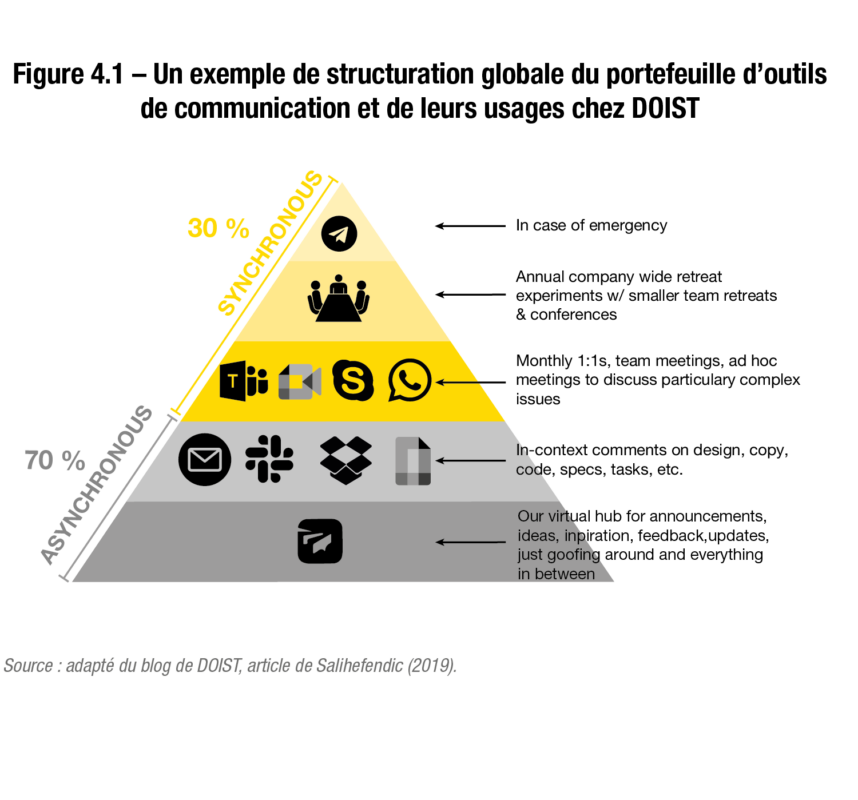

Structuration des outils et régulation multiscalaire des usages

Au-delà de la phase de déploiement, il faut travailler conjointement la structuration de l’outil technique et la régulation des comportements d’usage. L’effort de structuration doit concerner chaque outil (arborescence pour les drives , squelette des canaux pour Teams ou Slack, etc.), et plus globalement l’ensemble du portefeuille d’outils de communication.

Compte tenu de sa complexité, la régulation des usages du numérique collaboratif doit s’envisager de manière multiscalaire ou « gigogne » : à la fois individuelle, managériale, collective et institutionnelle.

La régulation individuelle est celle que les salariés mettent spontanément en œuvre pour réduire les contraintes et les effets nuisibles que les outils numériques font peser sur leur travail et leur équilibre mental (éteindre son téléphone, ne regarder ses comptes que quelques fois par jour, désactiver les notifications, ne pas travailler le soir, le week-end, etc.). Cependant, ces marges de manœuvre restent fortement cadrées en pratique par le fonctionnement du collectif dans lequel les individus s’insèrent, et notamment par les exigences de la hiérarchie.

Les managers ont donc un rôle d’exemplarité important à jouer, tant en amont, dans l’adoption des outils, qu’en aval, dans la régulation des usages, notamment en respectant le droit à la déconnexion, y compris pour eux-mêmes.

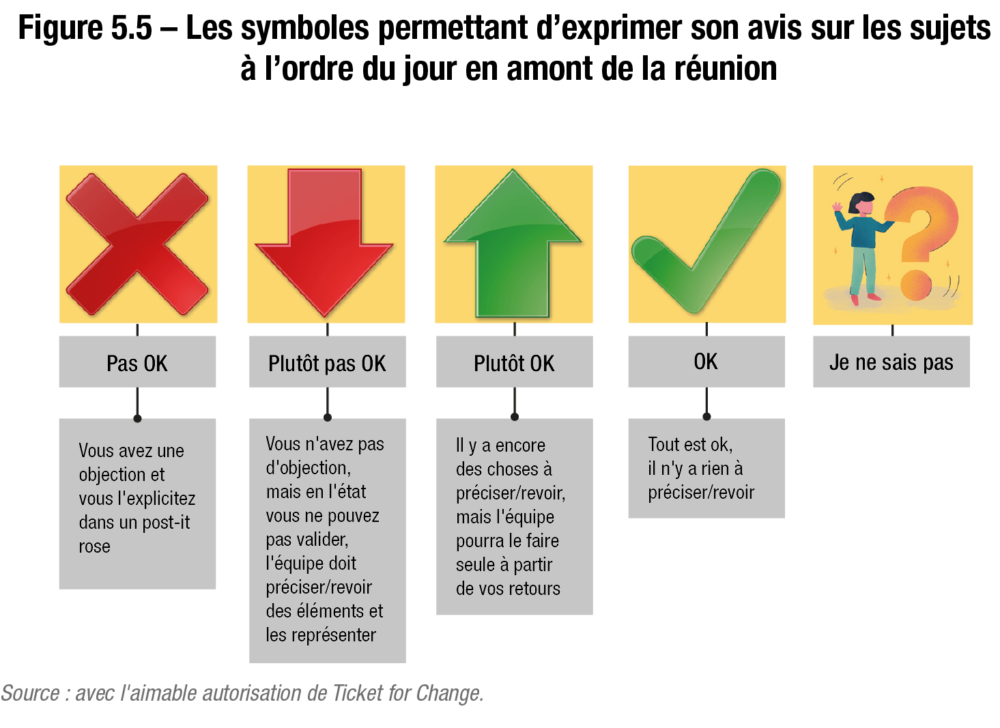

La régulation des pratiques aura tout intérêt à se déplacer des managers vers l’équipe dans le cadre d’un véritable dialogue professionnel collectif, partant de l’analyse des irritants, des besoins du terrain et des réalités des métiers. Cette régulation devra rester évolutive pour intégrer l’amélioration continue et les effets d’expérience.

Enfin, une régulation institutionnelle reste nécessaire pour favoriser la diffusion des meilleures pratiques entre les équipes et éviter ainsi les effets de silos, ou encore pour garantir la cybersécurité.

Toutefois, les tentatives de régulation resteront impuissantes si elles se heurtent à des normes culturelles souvent implicites, notamment le culte de l’urgence, qui dévoie les usages asynchrones des outils vers des pratiques synchrones, ou encore l’acceptation systématique des horaires atypiques (travail le soir, le week-end, en vacances) en lien avec une charge de travail excessive.

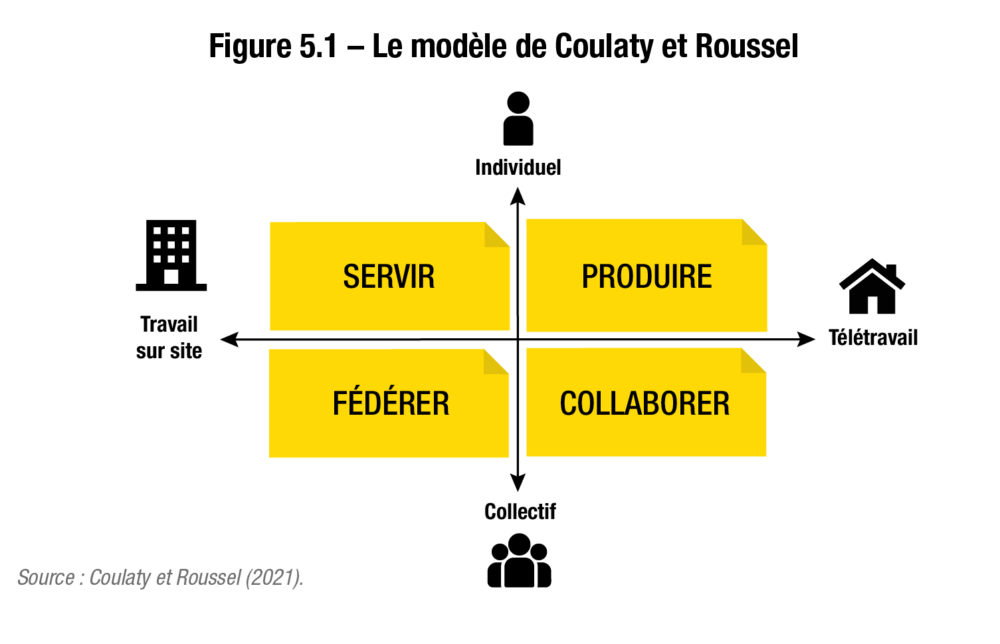

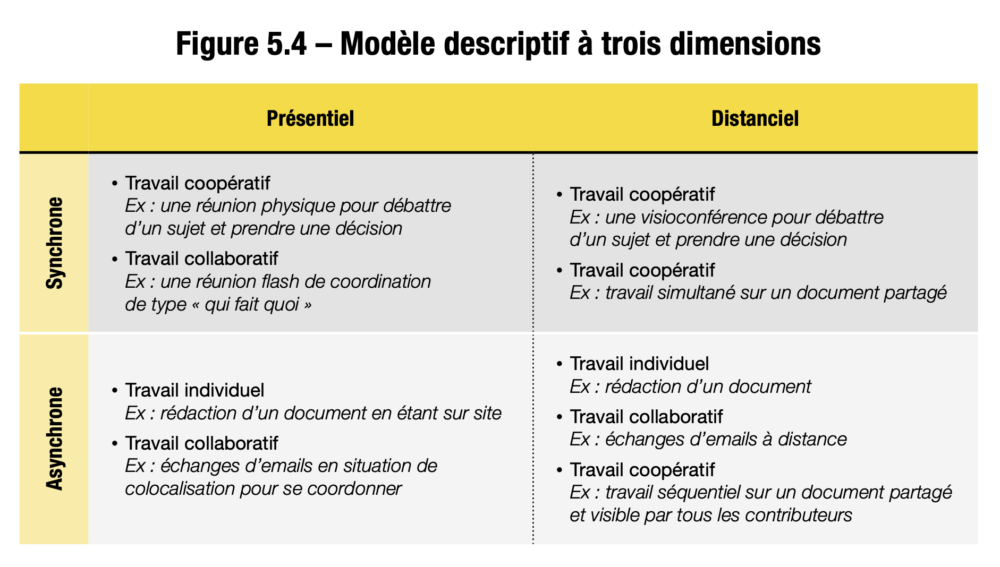

Mettre en œuvre des pratiques de travail innovantes avec les outils numériques

Au-delà de ces indispensables régulations, une analyse des méthodes et des processus de travail peut permettre de faire émerger des pratiques innovantes grâce à de nouveaux usages des outils collaboratifs. À cet égard, par la complémentarité entre des temps de réflexion asynchrones et des temps d’échanges synchrones, et ce où que l’on se trouve. Une telle logique secondarise la question spatiale, sans la faire disparaître, au profit d’une réflexion axée sur la flexibilité temporelle.

Cet ouvrage permet ainsi de relativiser l’idée selon laquelle l’adoption généralisée des outils collaboratifs déboucherait mécaniquement sur des améliorations pour les salariés en termes de gain de temps et d’autonomie. Ces outils sont surtout des révélateurs permettant d’objectiver des situations de travail et de les mettre en débat pour s’ouvrir à l’expérimentation de nouvelles pratiques.

Introduction

À la faveur de la crise sanitaire et du développement du travail à distance1, une nouvelle vague d’outils numériques a été déployée dans les organisations. Ils sont généralement désignés sous le terme générique d’« outils collaboratifs ». La notion même de « collaboration » qu’ils véhiculent est assez floue, car ils sont en réalité très divers, recouvrant une liste à la Prévert de fonctionnalités : de l’échange d’information à la possibilité de réaliser des productions partagées en temps réel, en passant par du stockage-partage de documents dans le cloud, de la programmation et de l’animation de réunions à distance, de la gestion de projets ou encore de la création de logiciels sur mesure.

Ces outils n’ont par ailleurs rien d’intrinsèquement nouveau. Ni sur un plan strictement technologique, ni sur le plan de l’intention organisationnelle qu’ils cherchent à soutenir. En revanche, en accroissant notablement la part de travail à distance, la crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur dans la nécessité de les adopter pour maintenir l’activité.

La dernière génération d’outils collaboratifs est l’héritière des groupwares2 des années 1990, des développements d’Internet – à commencer par l’e-mail –, puis du web 2.0 avec les intranets et les réseaux sociaux d’entreprise, et enfin du cloud, qui favorise la plateformisation des services logiciels. Elle vise encore et toujours à intensifier les échanges horizontaux et à fluidifier les communications dans une perspective de rapidité et d’efficience. La bascule dans la société de la communication et du savoir a, en effet, rendu les facteurs immatériels – information, communication et mise en relation des « intelligences » – beaucoup plus déterminants pour la réussite des organisations que par le passé. Les entreprises doivent s’adapter à « un environnement économique où la réactivité, la flexibilité, la capacité d’ innover – pour reprendre quelques-uns de ces termes si couramment invoqués – sont les nouveaux mots d’ordre » (Mariotti, 2005). Les pratiques de travail collaboratives mobilisant l’intelligence collective sont supposées venir soutenir ces objectifs d’innovation, d’agilité, de simplification et de vitesse. S’y ajoutent aujourd’hui des attentes de flexibilité spatio-temporelle et d’autonomie des salariés, qui étaient déjà latentes mais sont sorties renforcées par l’ expérience vécue lors de la crise sanitaire. Les technologies « collaboratives » entrent donc assez massivement dans les organisations afin de jouer un rôle capacitant pour ces New Ways of Working (Jemine, 2017) .

Du fait du caractère inattendu et brutal de l’épisode pandémique, le recours à ces nouveaux outils s’est fait dans le plus grand désordre. Contrairement à l’approche top-down qui préside habituellement au déploiement des systèmes d’information, la crise du Covid a favorisé l’émergence de bricolages d’outils et d’usages sans le contrôle exercé habituellement par les DSI. Certains outils numériques ont ainsi été adoptés dans l’urgence, sous le radar hiérarchique et par propagation virale. Des décisions centralisées de déploiement formel ne sont souvent intervenues qu’une fois le gros de la crise passé. Les nouveaux outils se sont la plupart du temps ajoutés aux dispositifs de communication existants, engendrant le « phénomène du millefeuille ».

À l’issue de cette période (2020-2022), plusieurs enquêtes témoignent du mal-être croissant éprouvé par les salariés face à cette digitalisation chaotique à l’origine de techno- stress et d’infobésité : 40 % des collaborateurs se disent stressés par la mauvaise gestion de l’information dans leur entreprise, notamment par le trop grand nombre d’applications à consulter chaque jour (OpenText, 2022). Les trois quarts des employés estiment que leur travail est devenu plus complexe, et 42 % en attribuent la responsabilité à la transformation digitale (PEGA, 2022). Selon les salariés interrogés par Malakoff Humanis (2022), la première difficulté générée par les nouveaux modes hybrides de travail concerne le renforcement de la digitalisation des activités professionnelles. Même Microsoft (2021, 2022) alerte les entreprises sur l’épuisement numérique des salariés. Quant à l’Institut Montaigne (2023), il souligne « un accroissement de l’intensité ressentie au travail » et une charge psychique de plus en plus lourde « d’autant qu’on ne se déconnecte plus ». La conjonction de la flexibilité spatio-temporelle et des usages des outils numériques constituerait-elle un cocktail explosif, conduisant directement les salariés à la surchauffe ?

Clouer au pilori les outils numériques (ou le télétravail) peut sembler un réflexe commode. Mais comme le disait déjà Karl Popper (1992), les objets techniques ne font qu’accompagner des « propensions », entendues comme des tendances, des dispositions. Ces propensions ne sont pas à appréhender comme des « propriétés inhérentes à un objet mais comme des propriétés inhérentes à une situation, dont l’objet en question fait naturellement partie ». C’est donc « la situation » qu’il nous faut considérer si nous voulons comprendre la dynamique à l’œuvre. Avec le travail hybride rendu possible par le numérique, les perceptions et représentations du travail ont changé chez les salariés, mais pas grand-chose d’autre n’ a bougé dans les organisations. Il n’est guère étonnant de constater qu’en plaquant des outils nouveaux sur des logiques de fonctionnement anciennes, les résultats obtenus soient peu probants. Les outils n’ont pas le pouvoir magique de structurer les processus socio-organisationnels ; ils ouvrent simplement des pistes dont les organisations peuvent se saisir… ou non.

Nous sommes encore au milieu du gué. Certaines entreprises « avancées » essayent de tirer tous les fils logiques de la combinaison du travail hybride, de la montée en autonomie des salariés et du déploiement d’outils numériques de travail. D’autres (et non des moindres) militent pour le back to the office3 et le retour à des pratiques connues et stabilisées. D’autres enfin sont arrêtées à mi-chemin et attendent de savoir de quel côté penchera la balance. Pour les organisations dont l’activité et la culture sont compatibles avec les nouvelles formes d’organisation du travail et qui souhaitent avancer dans cette direction, le chemin qui reste à parcourir relève bien d’une reconception des processus de travail et de leurs régulations à la lumière des possibilités ouvertes par les outils numériques.

Le présent ouvrage vise à examiner « à chaud » les effets de quelques-uns de ces nouveaux outils sur les pratiques de travail au sein des équipes. Les questions que nous nous posons sont les suivantes : à la sortie de la crise sanitaire qui a accéléré leur adoption, les outils collaboratifs semblent-ils réaliser les promesses qu’ils affichent ? Que changent-ils dans les manières perçues de travailler ? Soutiennent-ils l’avènement des New Ways of Working et, si oui, à quelles conditions ? Produisent-ils des effets indésirables et, si oui, lesquels et pourquoi ? Nous avons délibérément choisi nos terrains au sein de structures que l’on peut qualifier d’avancées. D’une part, parce que leur métier les rend a priori très compétentes en matière de maîtrise des outils numériques. D’autre part, parce qu’elles sont engagées dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques de flexibilité spatio-temporelle (travail à distance, horaires souples) ou dans des modèles organisationnels peu hiérarchiques (agilité, holacratie, gouvernance partagée) (Canivenc, 2022a). Ces organisations permettent ainsi de mettre en lumière non seulement les liens qui existent entre numérique collaboratif et organisation du travail, mais aussi les difficultés rencontrées et les pistes d’amélioration possibles.

Méthodologie de l’étude

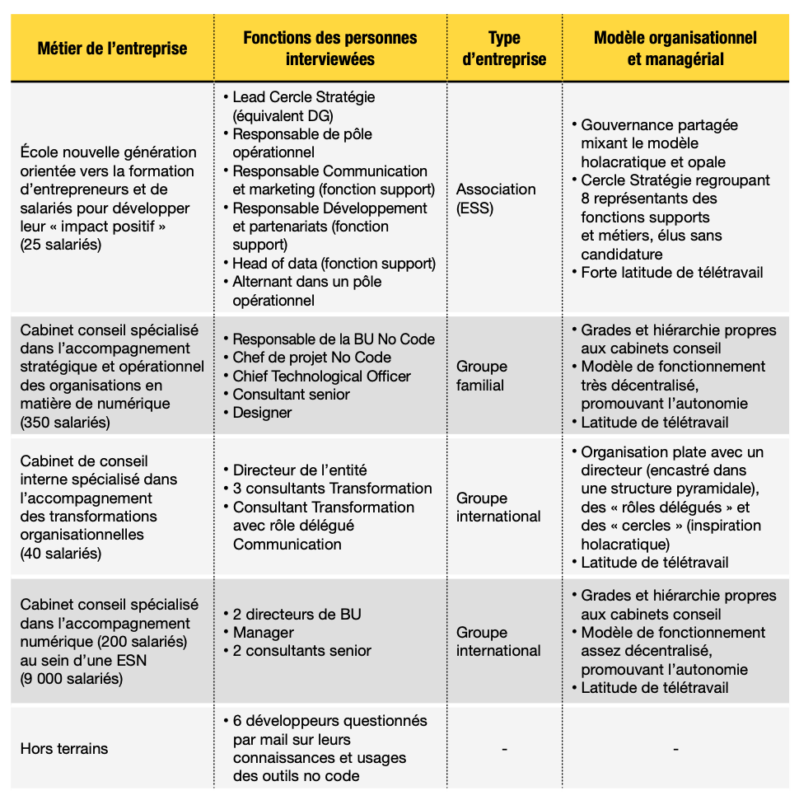

L’analyse proposée dans cet ouvrage s’appuie sur une série d’études de terrain réalisées de l’automne 2021 à l’été 2022 dans quatre entités de tailles variées :

• Une association de l’ESS4 organisée en « gouvernance partagée5 », sorte d’école « nouvelle génération » destinée à accompagner les entrepreneurs et les salariés vers une transformation sociétale de l’économie (25 salariés).

• Une société de conseil en stratégie et développement numériques, chargée d’accompagner les entreprises dans leurs démarches d’innovation digitale. Cette entreprise de type familial est organisée en mode décentralisé et agile, avec une certaine dose de « laisser-faire » et un accès assez aisé à la direction générale (350 salariés).

• Deux cabinets de conseil appartenant à un grand groupe international technologique (plus de 100 000 salariés) :

– Le premier (40 salariés) est chargé d’accompagner les transformations organisationnelles des entités du groupe, en lien avec la stratégie centrale. Il est organisé en mode plat avec des références à des modèles organisationnels de nature peu hiérarchique (agilité, holacratie), et avec un directeur encastré dans un système pyramidal hiérarchique classique.

– Le second (200 salariés) fait partie de l’ESN6 du groupe qui compte 9 000 salariés. Il est chargé d’accompagner les transformations numériques au sein du groupe et chez les clients du groupe. S’il est organisé selon le mode pyramidal traditionnel des cabinets conseil avec une hiérarchie de titres et de grades, il fonctionne au quotidien de manière très décentralisée et agile.

Dans chacune de ces structures, des entretiens semi-directifs basés sur un guide d’entretien commun ont été conduits avec cinq salariés de statuts et de fonctions diversifiés (directeur d’entité, responsable technique, manager de proximité, collaborateur : voir Annexe). Les entretiens ont passé en revue les outils numériques utilisés (typologie, fonctionnalités, déploiement, appropriation, usages), ainsi que l’organisation de l’entité (culture d’entreprise, design organisationnel, pratiques managériales, organisation du travail).

Cela nous a permis de mieux cerner les pratiques et les perceptions de chacun et les interdépendances entre usages du numérique et évolutions dans l’organisation du travail. Ces entretiens ont été complétés par un questionnaire administré par courriel auprès de six développeurs (hors de ces terrains) pour mieux comprendre l’impact spécifique des technologies no code sur les stratégies d’acteurs. Le décryptage des entretiens a ensuite été rapproché des résultats d’autres études, enquêtes et sondages, et d’une revue de la littérature.

L’accès à ces terrains a été facilité par les représentants des mécènes de la Chaire FIT2 que nous remercions vivement.

Un grand merci à nos interlocuteurs impliqués et avertis dans chacune des organisations visitées. Nous avons pu aussi compter sur l’appui de Marie Baléo (agence Manifeste) qui a participé à certains entretiens.

- 1. Le sujet du présent ouvrage s’inscrit dans la continuité des travaux de la chaire FIT2 sur le télétravail, le travail hybride, les nouveaux modes de management et d’organisation, et le design du travail.

- 2. Logiciels permettant à un groupe de réaliser un travail collectivement.

- 3. Retour au bureau 5 jours sur 5, comme cela a récemment été annoncé par Amazon, Tesla, Disney, JPMorgan, etc.

- 4. Économie sociale et solidaire.

- 5. Le terme générique de « gouvernance partagée » regroupe plusieurs modes de structuration des prises de décision, et de leur mise en œuvre dans une organisation ou un collectif, visant à réduire ou à supprimer la concentration des pouvoirs entre les mains d’un petit nombre de personnes, pour les répartir parmi celles qui réalisent le travail. On peut parler aussi de gouvernance « horizontale » ou d’organisation « plate ».

- 6. Entreprise de services du numérique, nouveau nom donné aux anciennes SSII.

Des outils numériques collaboratifs : pour quoi faire ?

La dernière vague d’outils de travail numériques, dont les usages se sont renforcés à la faveur de la crise sanitaire, apparaît riche de promesses : ils pourraient supposément révolutionner nos fonctionnements collectifs. Ces outils ont pour objectif de soutenir de nouvelles pratiques de travail flexibles, en abolissant les contraintes de temps et d’espace pour permettre aux équipes de « travailler n’importe où, n’importe quand, mais pas n’importe comment7». Si l’on en croit certains éditeurs, le numérique collaboratif permettrait de résoudre tous les problèmes de communication des organisations, depuis le cloisonnement jusqu’au manque de collaboration inter et intra-équipes, grâce à de nouvelles manières de travailler plus simples et plus fluides. La messagerie instantanée Slack8 promet ainsi de « simplifier le travail d’équipe », tout en travaillant « quand, où et comme vous le souhaitez [pour] accroître votre productivité » (site de Slack, 2022). Dans un registre similaire, l’espace collaboratif Teams permet de « gagne[r] en concentration et en efficacité » en « facilit[ant] la collaboration en temps réel ou au rythme de chacun » (site de Teams, 2022) Quant à la plateforme de management visuel Klaxoon (Crochet-Damais, 2022), elle promet de « développer l’intelligence collective » et de « libérer la parole » pour « rendre le travail d’équipe plus efficace » (Bembaron, 2016).

De telles promesses ne sont guère nouvelles. Cette dernière vague d’outils s’inscrit dans un continuum chronologique d’outils informatiques professionnels destinés à la collaboration. Cependant, par le passé, ces promesses n’ont été que rarement tenues. La foi aveugle dans le pouvoir structurant des outils technologiques sur les modes de travail a toujours été source d’errements et de déceptions. En ira-t-il différemment cette fois ?

Une brève histoire des outils collaboratifs

Les premiers outils informatiques destinés à travailler collectivement apparaissent dès le début des années 1990.

Les premières générations d’outils collaboratifs : du mode projet aux New Ways of Working

À la fin des années 1980, le mot groupware est sur toutes les lèvres. Le concept a été défini de manière théorique par Peter et Trudy Johnson-Lenz (1982) comme « l’ensemble des processus et procédures d’un groupe de travail devant atteindre un objectif particulier, plus les logiciels conçus pour faciliter ce travail de groupe ». Cette définition s’inscrit dans la logique d’organisation en « mode projet » alors en émergence (Boltanski et Chiapello, 1999). Les « projets » se distinguent des opérations par leur caractère temporaire, unique ou reconfigurable (innovation, développement de produit, transformation). Ils mobilisent plusieurs métiers ou experts internes et externes à l’entreprise, qui doivent collaborer de façon étroite pendant la durée du projet, nécessitant la définition d’un langage commun et de modalités de coopération et de coordination spécifiques. Les groupwares apparaissent alors comme une réponse à ces problématiques. À cette époque, le plus répandu est Lotus Notes, lancé en 1989 par IBM après plusieurs années de mise au point : « C ’ était excentrique de penser à un logiciel de communication de groupe en 1984, quand la plupart des gens n’avaient jamais vu un système de mail… Le produit était vraiment très loin de son temps » , indique Tom Diaz, premier vice-président d’une société qui a participé au développement de la première version de Lotus Notes (Bodhaine, 2016). Les effets de ces outils sur les pratiques de travail resteront cependant limités (Orlikowski, 1993), d’autant que les groupwares de première génération vont bientôt être balayés par la généralisation d’Internet. Mais, dès cette époque, la graine du « collaboratif » est plantée, à défaut d’avoir germé.

Le premier outil de communication professionnelle issu d’Internet est l’e-mail (le courriel) qui va devenir « incontournable » (Boudokhane-Lima et Felio, 2015), au point de représenter encore aujourd’hui « l’épine dorsale de la communication organisationnelle » (Bertin et al ., 2020). Cet outil laisse une grande autonomie à l’individu pour organiser son travail et ses communications. L’émergence de la logique décentralisée du web va ainsi s’accompagner d’une réflexion concomitante (toujours en avance sur les pratiques) portant sur de nouvelles formes organisationnelles en émergence, désignées sous le sigle NFO ou NFOT9, qui promeuvent plus d’autonomie, d’initiative et de collaboration entre les travailleurs ( Veltz et Zarifian, 1993 ; Jacot, 1994 ; Louart, 1996 ; Ajzen et al. , 2015 ). Toutefois le succès de ce premier outil décentralisé deviendra par la suite la cause de son revers : son usage semble devenu incontrôlable et l’e-mail est aujourd’hui attaqué de toutes parts pour les effets pervers qu’il occasionnerait (voir chapitre 2).

Dans la première décennie des années 2000, on voit apparaître les premiers intranets10, suivis par les réseaux sociaux d’entreprise (RSE), inspirés par le succès des plateformes numériques grand public du web 2.0 (blogs, wikis puis réseaux sociaux). Ils vont incarner des promesses de collaborations plus transverses et d’un engagement direct des salariés dans la production de contenus et leur partage. Ces outils se révéleront globalement assez décevants sur le plan de la participation des salariés (Monneuse, 2014) et ne feront guère évoluer les pratiques de travail (Boboc et al. , 2015).

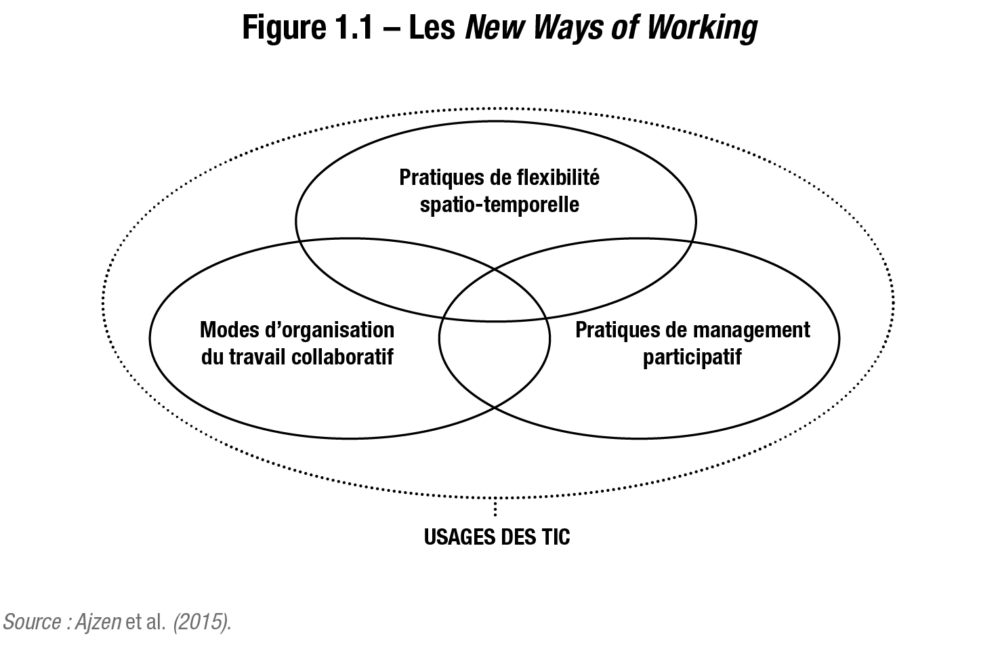

Au tournant des années 2010, avec l’avènement du « modèle start-up » et la popularité grandissante des méthodes agiles (Manifeste agile, 2001), l’intensité des échanges et les partages horizontaux deviennent une exigence de plus en plus revendiquée au sein des organisations. Des expériences intéressantes sont conduites autour de la constitution de communautés de pratiques en innovation, grâce à des réseaux sociaux internes ( Arzumanyan et Mayrhofer, 2016 ). Les outils numériques sont supposés soutenir cette (r)évolution organisationnelle désormais désignée par l’acronyme NWoW ( New Ways of Working ). Cette appellation renvoie à un « mix organisationnel » de pratiques de flexibilité spatio-temporelle (travail à distance, hybride, horaires flexibles), de modes d’organisation collaboratifs de travail et de pratiques de management participatif, le tout étant rendu possible par l’usage des TIC11 (Taskin, 2012 Ajzen et al. , 2015 ).

Le numérique collaboratif apparaît alors aux yeux de beaucoup d’organisations comme un levier pour faire évoluer le management « command and control » afin de libérer la capacité d’initiative des équipes et de les rendre plus adaptables face aux aléas de la vie économique ( Jemine, 2017) . Mais, en dépit d’une diversité toujours plus grande d’outils et de logiciels sur le marché, leur adoption reste timide et les pratiques de communication organisationnelle évoluent peu. C’est alors que va intervenir la crise sanitaire de 2020 et ses différents confinements.

La crise sanitaire et l’accélération de la digitalisation collaborative

L’année 2020 est marquée par une forte accélération de la pénétration des outils collaboratifs dans les entreprises. La bascule vers le télétravail forcé pour raison sanitaire va contraindre les travailleurs à précipiter le rythme pour s’adapter rapidement à cette situation inédite. Face à l’absence d’outils installés répondant aux besoins d’un travail à distance massif, les salariés ont « bricolé » avec les moyens du bord, parfois sans aucune approbation ni autorisation de leur DSI. En témoigne le directeur d’une practice dans un cabinet conseil pourtant spécialisé dans le numérique : « On était totalement en souffrance. Les plus habiles allaient chercher des solutions alternatives, les moins habiles subissaient les outils imposés par l’entreprise. On est arrivés dans la pandémie dans ces conditions-là, il était donc assez difficile de collaborer . » Ce n’est que dans une phase ultérieure, en sortie de crise sanitaire, que certains de ces outils seront « officiellement » intégrés et généralisés, voire remplacés par des espaces numériques de travail ou digital workplaces plus ambitieux car offrant une diversité de fonctionnalités.

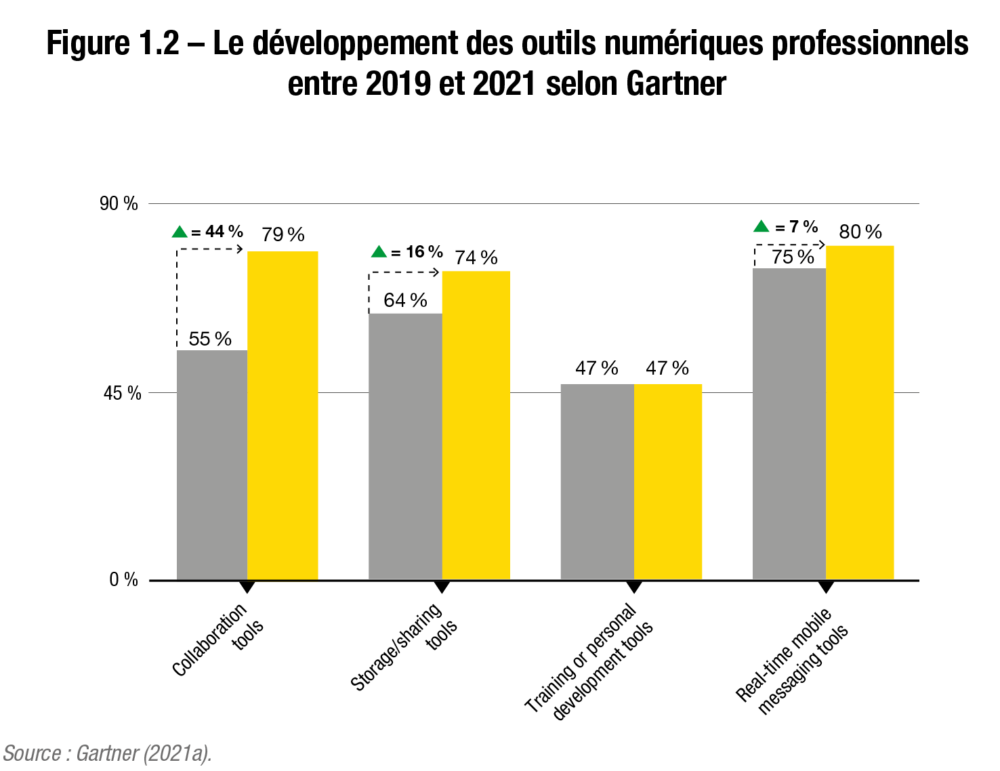

L’étude comparée menée par Gartner (2019, 2021a) à travers le monde révèle ainsi une augmentation de 24 points de pourcentage de l’usage des outils collaboratifs (voir figure 1.2). Cette hausse vertigineuse s’explique avant tout par la généralisation rapide de la visioconférence, l’outil qui a connu la plus forte progression en 2021. La visioconférence est considérée comme le système ayant le plus contribué à maintenir l’activité des salariés français pendant la crise sanitaire (Slack, 2021).

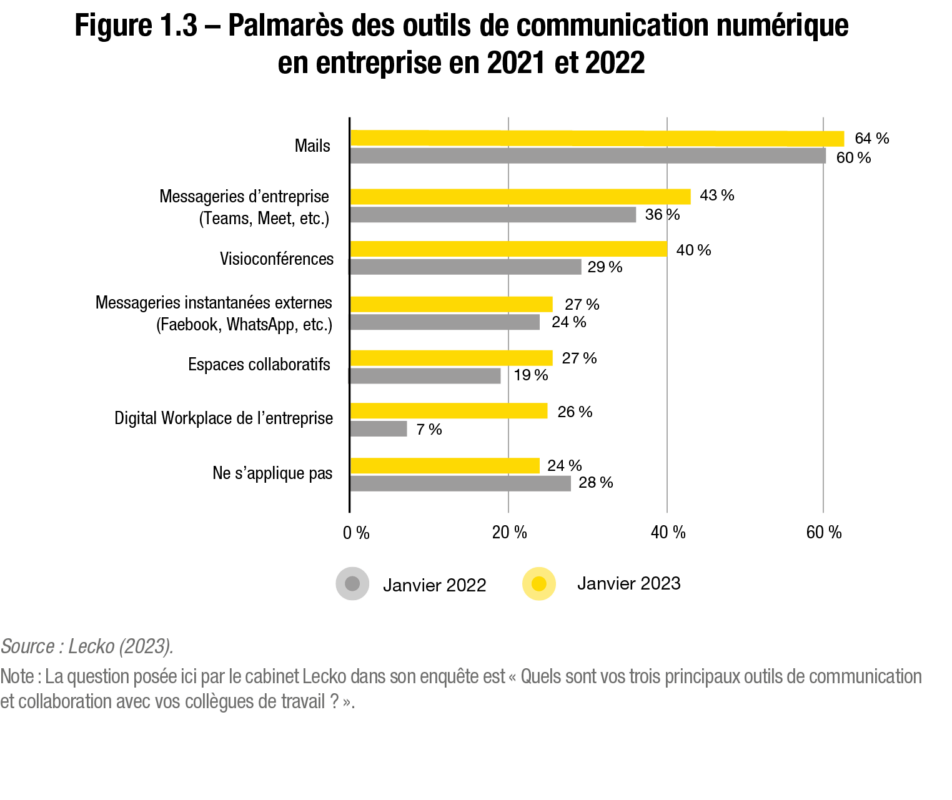

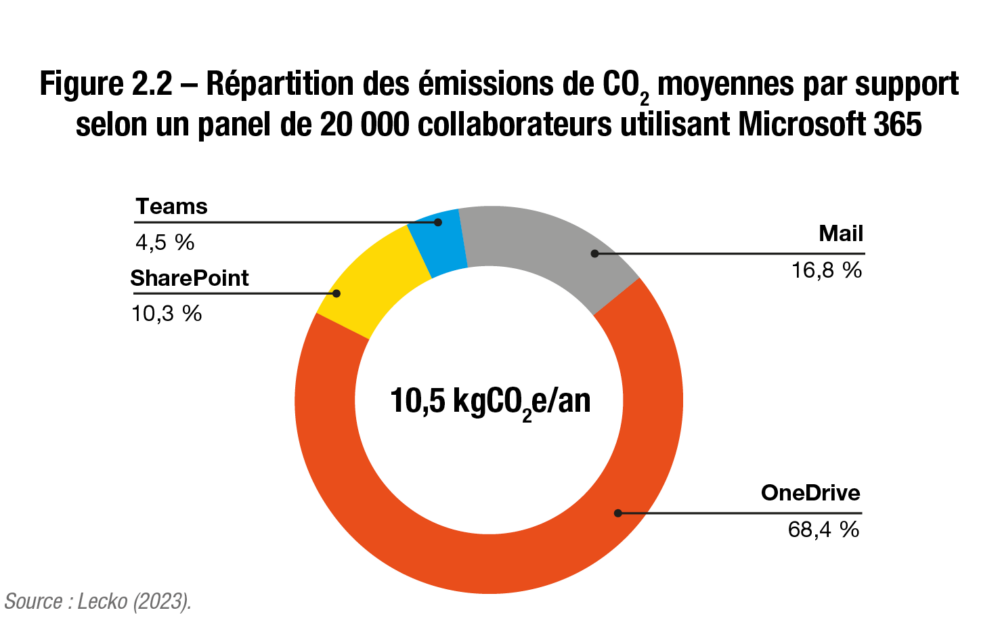

Selon les études annuelles du cabinet Lecko12 (2022, 2023) (voir figure 1.3), l’e-mail conserve, voire renforce, sa place prépondérante dans les pratiques de communication professionnelles, mais il est désormais talonné par les nouvelles messageries d’entreprise (Teams, Meet), puis par la fameuse visioconférence, ainsi que par les messageries instantanées grand public dont l’usage professionnel s’est accentué pendant et depuis la crise sanitaire (WhatsApp, Messenger). Les digital workplaces sont également mentionnées plus fréquemment. Pour toutes ces catégories d’outils, on note une intensification de leur utilisation. Il reste cependant toujours un quart des salariés qui ne sont pas concernés par ces différents outils, même si leur proportion décroît entre 2021 et 2022. Pour mieux comprendre qui sont ces actifs éloignés des outils numériques professionnels, notons qu’un grand groupe industriel nous indiquait très récemment que 40 % de ses opérateurs en usine dans le monde ne disposaient pas d’adresse électronique au nom du groupe « parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur » ( sic ).

Du fait du caractère brutal et inattendu de la pandémie, l’accélération de la digitalisation s’est faite dans un grand désordre et dans la plus grande improvisation. À l’issue de la crise, on constate une diversification et un empilement des canaux de communication, auxquels s’ajoute un accroissement de leur usage. Plusieurs enquêtes laissent apparaître des signes de mal-être chez les salariés, dont certains sont directement imputables au sentiment d’une intensification du travail liée aux outils numériques.

L’INRS13 note « parmi les préoccupations, relayées tant par la recherche et les médias que par les partenaires sociaux français ou européens, […] la multiplication des outils sans priorisation et sans structuration des stratégies d’usage » (Grosjean et Morand, 2021).

Une vaste famille d’outils aux fonctions diverses

Face à cette montée en puissance des outils collaboratifs et à leur diversité, le besoin de saisir précisément leur nature se fait sentir. Or, il n’existe pas d’acception univoque ni de définition standard de ce que recouvre cette catégorie aux frontières mouvantes.

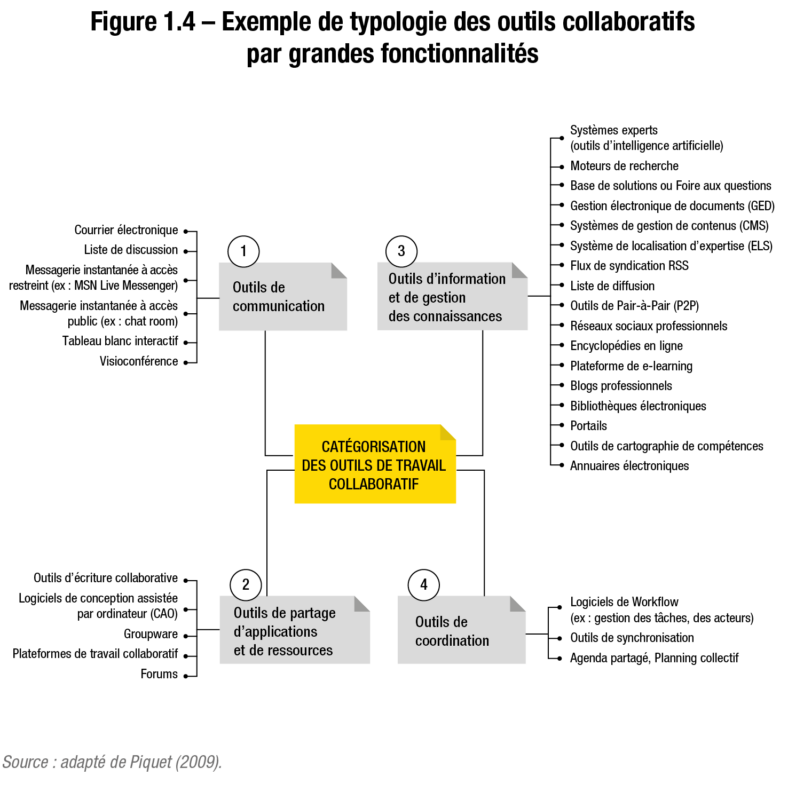

On peut tenter de la segmenter par les métafonctions que remplissent ces outils, comme dans le mapping de la figure 1.4.

Mais cela finit vite par ressembler à une liste à la Prévert, rappelant la « balkanisation » de fonctionnalités qui caractérisait déjà les premières générations de réseaux sociaux d’entreprise (Monneuse, 2014).

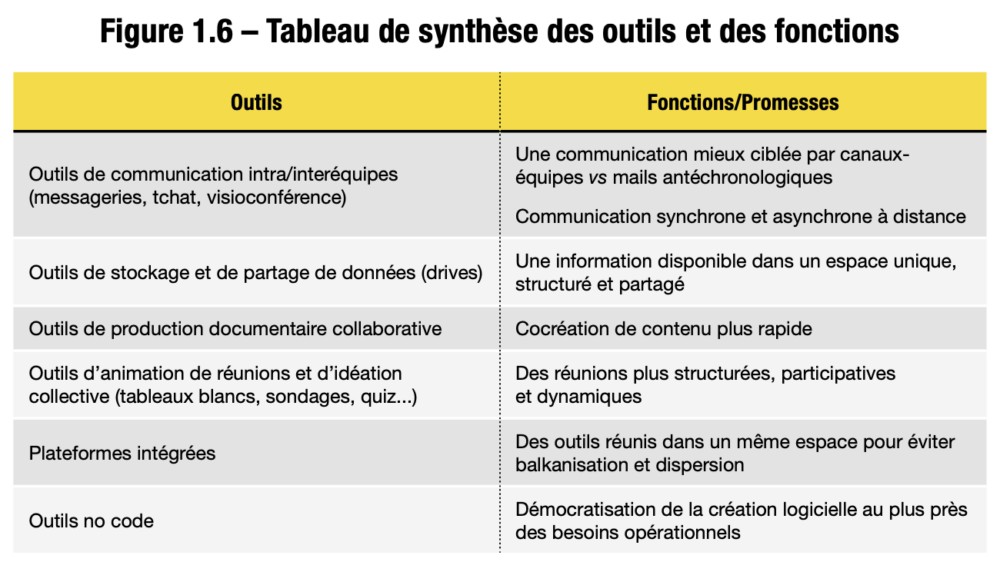

Nous proposons pour notre part une typologie par fonctionnalité plus générique, mais aussi plus simple14, en nous limitant aux outils les plus souvent cités dans le cadre de nos terrains. Certains, spécifiques, n’effectuent qu’une seule fonctionnalité ; d’autres, transversaux, en recouvrent plusieurs. D’autres enfin peuvent être intégrés au sein d’une seule et même plateforme multitâches.

Les outils de communication interne au sein des équipes de travail

Face au déferlement d’e-mails qui encombrent les boîtes de réception et fragmentent l’activité de travail, une nouvelle génération de plateformes de messagerie d’entreprise, comme Slack ou Teams, a fait son apparition pour communiquer en interne.

Leur principal apport consiste à ne plus organiser les messages de manière antéchronologique, sans autre distinction de pertinence que leur intitulé et leur ordre d’arrivée, mais de les classer au travers de « canaux » thématiques pour Slack ou d’« équipes » de travail pour Teams. Ces messages peuvent bien entendu être accompagnés de toutes sortes de pièces jointes (documents, images), comme les e-mails. L’initiateur du canal ou de l’équipe inscrit les destinataires qui, selon lui, sont concernés par le thème ; les messages ne parviennent ensuite qu’aux personnes faisant partie de l’équipe créée dans l’outil, ce qui permet de trier les messages en fonction de leur pertinence pour celui ou celle qui les consulte. En définitive, ces plateformes doivent permettre de regrouper au sein d’un même espace les informations qui concernent les « bonnes » personnes pendant une durée donnée (le temps d’un projet par exemple). Comme l’explique l’un de nos témoins, qui installe Teams chez des clients : « Demain, notre objectif, c’est de ne plus ouvrir que deux outils, Teams [pour l’interne] et l’outil d’e-mail [pour l’externe]. »

Les plateformes de stockage et de partage de documents

Des plateformes, comme Google Drive, OneDrive, Dropbox, SharePoint ou Notion, se spécialisent dans le stockage et le partage de documents. L’idée est ici de pouvoir sauvegarder, stocker et retrouver facilement des documents – qui plus est, dans leur dernier état d’actualisation –, et de donner des autorisations à qui peut les consulter ou les modifier. Ces bibliothèques de contenus partagés doivent obéir à un classement permettant à tout un chacun de les retrouver, ce qui nécessite d’utiliser un système d’arborescence connu et compris par tous.

Ces espaces de partage documentaire peuvent en outre se coupler à des outils de collaboration documentaire comme Google Docs, Microsoft Office Online, etc., qui permettent à l’ensemble des personnes autorisées d’intervenir simultanément ou séparément sur un même document, visible en permanence. Cette façon de produire est censée diminuer le temps passé en synchronisation par réunion ou par échange d’e-mails, et donc de gagner en productivité. Elle est néanmoins loin d’être généralisée : selon les traces numériques enregistrées en 2022 par la société Mailoop (2023) auprès de 9 000 collaborateurs, près d’un tiers (31,4 %) ne travaillent jamais sur des fichiers collaboratifs et 34 % en font un usage rare (moins d’une fois par mois). L’usage tend cependant à se développer, puisqu’en 2021 ils étaient 57 % à n’avoir jamais partagé un fichier pour travailler en mode collaboratif (Mailoop, 2021).

Les outils de réunion et d’animation

Au-delà de la communication écrite, de nouveaux outils cherchent également à mieux structurer et dynamiser les échanges verbaux, et plus particulièrement les réunions, point noir récurrent de la vie des organisations. Le passage de la réunion physique à la visioconférence, pendant la pandémie, a eu tendance à augmenter encore la fréquence des réunions, même si leur durée a diminué (DeFilippis et al., 2020), sans transformer pour autant en profondeur la manière dont elles sont organisées15. Ces visioconférences à répétition engendrent des phénomènes psychologiques particuliers, tels que la Zoom fatigue16 (Bailenson, 2021). Des recherches ont montré depuis longtemps que « la vidéo est plus appropriée pour transmettre des images du travail lui-même que des vues des participants » (Navarro, 2001). Enfin, les réunions hybrides, où certains sont en présentiel et d’autres à distance, sont venues accentuer encore la difficulté de gestion des réunions.

Pour toutes ces raisons, de nouveaux outils sont apparus pour structurer et dynamiser l’animation des réunions à distance. Klaxoon, par exemple, propose un ensemble d’applications favorisant l’interactivité et l’implication de chacun des participants : tableaux blancs de management visuel, fonctionnalités d’animation de type sondages et quiz, ainsi que de nombreuses matrices d’animation (les templates) issues des méthodes agiles, du design thinking et d’autres « bonnes pratiques » à la mode (icebreakers17, world café, ateliers de codéveloppement, hackathons18, etc.). Cet outil a été particulièrement utilisé durant la période pandémique pour animer des réunions et des formations à distance. Mais, comme le dit l’un de nos interviewés, l’outil ne remplace pas la maîtrise des techniques d’animation sous-jacentes aux templates : « Klaxoon, c’est comme un marteau ou un tournevis. Si vous vous en servez bien, ça fait un super bricolage, si vous vous en servez mal, vous bousillez la table. » Depuis la crise sanitaire, la plateforme s’est encore enrichie pour accompagner plus globalement l’organisation du travail à distance et en mode hybride ; elle se présente de plus en plus comme une plateforme intégrée.

Les plateformes intégrées

La balkanisation des outils numériques est un enjeu clé de la gestion de la communication en entreprise. Au fur et à mesure que l’offre s’étoffe, la situation empire d’année en année : en 2021, la moitié (48 %) des salariés utilisaient trois outils numériques collaboratifs différents (Atlassian, 2021) ; en 2022, ils sont désormais 57 % à en utiliser pas moins de six (OpenText, 2022) !

Les éditeurs ont tout d’abord proposé des passerelles entre les outils dans le cadre de partenariats. Ainsi, avant de développer son propre outil de visio intégré à sa plateforme, Klaxoon proposait déjà de s’interfacer avec le système de visioconférence de Teams ou encore avec Google Meet et Zoom. La gestion des interconnexions entre outils peut cependant venir complexifier les processus de collaboration, alors que la promesse est justement de les fluidifier. Face à cet écueil, certains outils proposent d’intégrer un maximum d’applications sur une seule et même plateforme, de manière que les collaborateurs d’une même organisation puissent disposer d’un seul point d’accès aux mêmes outils. Ce concept, auparavant nommé ENT, pour environnement numérique de travail, est désormais plus souvent désigné sous le terme de digital workplace.

La plus répandue des plateformes intégrées est la suite Microsoft Office 365, à côté de concurrents comme Google Workspace. La force d’Office 365 réside bien évidemment dans le fait d’intégrer la suite bureautique classique de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) à laquelle s’ajoutent sa célèbre messagerie Outlook, l’espace de stockage OneDrive, l’espace de partage documentaire SharePoint, ainsi que d’autres applications (comme One Note pour prendre des notes ou Forms pour créer des questionnaires), et enfin l’espace de collaboration Teams qui cherche à devenir l’espace central de communication et de gestion de projets des équipes19. Au sein de cet ensemble, la visioconférence et la programmation de réunions virtuelles via les agendas partagés sont les fonctionnalités auxquelles les salariés ont le plus recours. Les autres restent assez peu utilisées. Ainsi, parmi les 9 000 collaborateurs disposant de la suite Office 365 et dont l’activité numérique a été monitorée par Mailoop (2023), 73 % ne postaient aucun message dans les groupes de discussion Teams (le nombre de messages n’étant que de 0,2 en moyenne par semaine), préférant le mail ou le tchat (représentant respectivement 145 et 90 messages envoyés par semaine). Monneuse (2014) notait déjà dans sa description des premiers RSE que la plupart de leurs fonctionnalités étaient sous-utilisées et soulignait la préférence des utilisateurs pour des « dispositifs simples, décentralisés, [même s’ils sont] incohérents ». Les digital workplaces pourraient bien connaître le même destin.

Les plateformes no code

Face à ce besoin d’adaptation et de personnalisation, une autre catégorie d’outils semble également commencer à susciter l’intérêt des entreprises : les plateformes dites no code. Ces solutions partagent avec les outils collaboratifs le fait d’encourager chez les salariés un « pouvoir d’agir », en leur ouvrant la possibilité de créer des outils logiciels sur mesure pour les besoins de leur équipe ou de leur travail, sans devoir recourir à de la programmation « en code ». Cependant, à la différence des outils collaboratifs, l’utilisation des plateformes no code est encore embryonnaire et n’a pas vocation, en pratique, à se généraliser à tous les salariés.

Le no code renvoie à une méthode de réalisation de produits logiciels (sites web, applications, chatbots, automatisation de process, etc.) ne nécessitant aucune ou très peu de connaissances en programmation informatique, grâce à un environnement de développement basé non plus sur l’écriture de lignes de code en langage expert (Java, C++, Ruby, Python, etc.) mais sur une interface visuelle simplifiée : les lignes de code sont déjà préprogrammées dans des composants (ayant chacun une fonction) qu’il suffit de glisser-déposer ( drag and drop ) ou de relier entre eux, un peu comme des briques de Lego. Les plateformes no code ont donc vocation à être prises en main par des non-développeurs – contrairement au low code qui, lui, nécessite des bases en programmation – et elles foisonnent dans tous les domaines d’application (figure 1.5).

Au-delà de la promesse centrale qui est de faire baisser les coûts et le temps de développement des produits logiciels, les plateformes no code ont l’ambition de nous rendre « tous no-codeurs », afin de démocratiser notre « pouvoir numérique » d’agir sur le monde. Milind Govekar, vice-président de Gartner, a ainsi prédit en 2021 que, d’ici à 2025, 70 % des nouvelles applications seront développées à partir d’outils low code ou no code par les usagers eux-mêmes (Gartner, 2021b). En décloisonnant la création logicielle hors des différents départements où elle est habituellement cantonnée (DSI, digital factories ou ESN), les outils no code favoriseraient ainsi une montée en compétences des collaborateurs et leur autonomisation, en même temps qu’une meilleure coopération autour des enjeux IT et une accélération de la digitalisation des entreprises.

L’enchevêtrement de fonctionnalités proposées par ces outils numériques illustre bien la complexité à saisir précisément leur spécificité. Si nous avons segmenté ici les différentes fonctionnalités dans un but pédagogique, il va de soi qu’elles ont souvent été conçues dans une perspective de complémentarité des usages. De ce fait, elles doivent être pensées de façon systémique dans les organisations pour exécuter certaines activités, ce qui présuppose de les articuler, d’établir et de stabiliser de nouvelles routines autour de nouveaux usages.

Deux spécificités des outils collaboratifs

Au-delà de ces nombreuses fonctionnalités, la dernière génération d’outils collaboratifs présente deux caractéristiques importantes qui distinguent ces derniers à la fois des outils précédents et d’autres outils informatiques à vocation professionnelle.

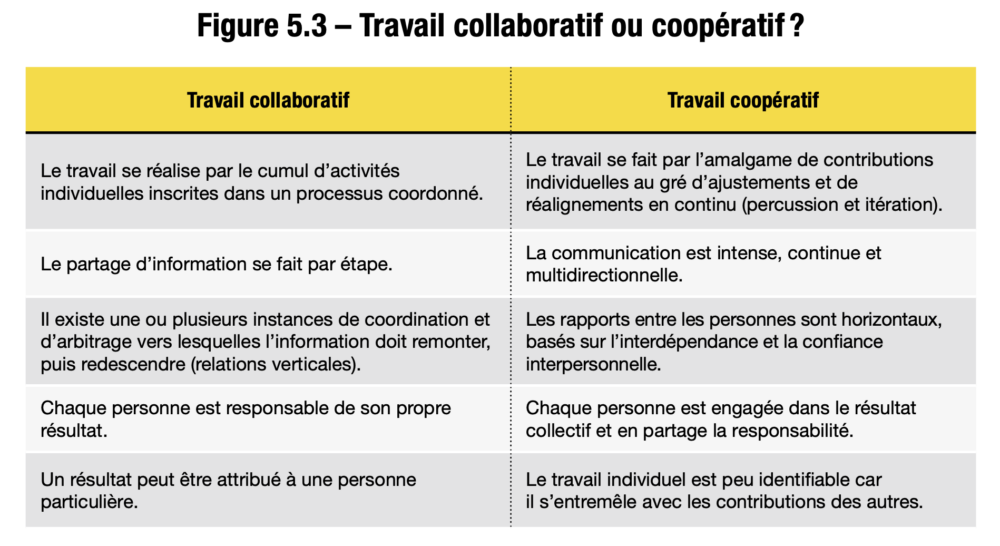

Coopérer plus que collaborer

Ces outils se distingueraient par la combinaison inédite de trois grandes capacit és : échanger, coordonner et produire collectivement – combinaison que ne permet pas l’e-mail, limité à l’échange d’informations, mais qui était déjà en germe dans les groupwares.

Comment distinguer coopération et collaboration ?

Le verbe « collaborer » vient du latin cum signifiant « avec » et laborare signifiant « travailler, prendre de la peine ». Il renvoie à l’origine aux « travaux communs du mari et de la femme » (Le Robert). Le verbe « coopérer » accole le même préfixe cum au verbe operare qui signifie « faire quelque chose, agir, œuvrer ». Il renvoie à la « part prise à une œuvre réalisée en commun ». L’étymologie de ces deux termes fait écho aux travaux d’Hannah Arendt (1961), qui distingue le travail selon qu’il est labeur ou œuvre20. Si les deux termes font référence à l’idée d’une production collective, la coopération renverrait à une activité dans laquelle l’« intensité relationnelle » et l’interdépendance entre les membres impliqués sont supérieures à celles qui existent dans la simple collaboration. Selon notre analyse21, l’ambition des nouveaux outils numériques serait donc plus proche du terme « coopérer », bien que ce soit le terme « collaborer » qui ait été choisi pour les désigner. Comme le soulignent Benedetto-Meyer et Boboc (2021), « il ne s’agit plus, ou plus seulement, de diffuser de l’information, de coordonner des salariés ou de rationaliser des process, mais de coproduire ».

On sent donc bien que les outils « collaboratifs » emportent avec eux une logique de dépassement de l’organisation « mécaniste » (division du travail) au profit d’une logique plus « organique » (Burns et Stalker, 1961), mais la question subsidiaire est : sont-ils à eux seuls en mesure de la concrétiser ?

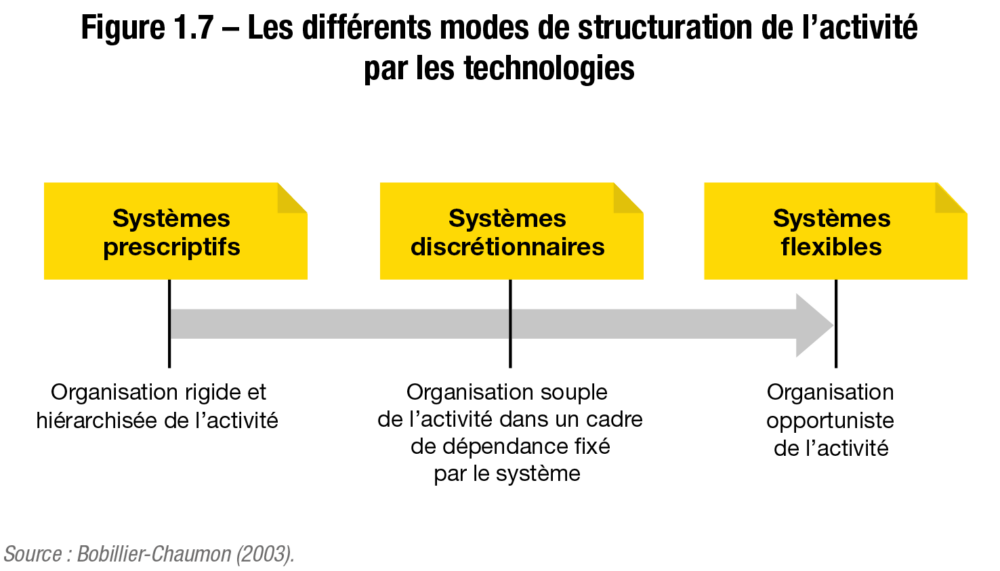

Des outils non prescriptifs mais communicants

Contrairement à des logiciels de pilotage comme les ERP22 ou les MES23 qui nécessitent un séquencement précis d’actions des utilisateurs en termes d’input et d’output, les outils numériques collaboratifs se caractérisent par l’absence de prescription organisationnelle dans la manière de les utiliser (Dudézert, 2018 ; Guesmi et Rallet, 2012). Parmi les trois catégories de systèmes techniques identifiées par Bobillier-Chaumon (2003) dans leur rapport à l’activité de travail, les outils collaboratifs appartiendraient à la troisième : la catégorie des systèmes flexibles offrant « un “espace du possible” au service de l’usager ». Autrement dit, il est possible en principe pour un utilisateur de s’emparer de ces objets comme il l’entend et, grâce à leur caractère « intuitif », de découvrir pas à pas, en liberté, les fonctionnalités qui lui sont utiles. Cependant, à la différence d ’un traitement de texte ou d’un tableur, ce sont aussi des objets communicants qui nécessitent d’ être au moins deux à les utiliser pour un même usage. Ces deux caractéristiques conjointes (non-prescription et communication) induisent plusieurs conséquences en matière d’apprentissage de ces outils par les utilisateurs, de mode de déploiement et de règles d’usage, comme nous le découvrirons dans les chapitres qui suivent.

- 7. Titre de l’intervention de Suzy Canivenc et Jean de Maupeou à la Convention Apm (Association progrès du management), Nantes, 16 mars 2023.

- 8. La citation de marques et de produits dans cet ouvrage a vocation à faciliter la compréhension du lecteur. Elle n’emporte aucune valorisation ni adhésion des auteures à une marque par rapport à une autre. Ces mentions correspondent aux produits et marques les plus souvent cités par les personnes que nous avons interviewées.

- 9. Nouvelles formes d’organisation ou nouvelles formes d’organisation du travail.

- 10. Un intranet est un réseau de communication interne à une organisation, par opposition à l’Internet qui, lui, est ouvert au grand public.

- 11. Technologies de l’information et de la communication.

- 12. Lecko est un cabinet de conseil en organisation et fournisseur de solutions pour porter la transformation numérique. Il publie chaque année l’État de l’art de la transformation interne des organisations.

- 13. Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

- 14. Sachant que, selon les mots de Paul Valéry : « Le simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable » (Œuvres II, 1942, Gallimard).

- 15. Les réunions continuent bien souvent de pâtir des mêmes irritants qu’avant la pandémie : « Un ordre du jour manquant ou peu précis, un timing glissant, un plan d’action peu clair ou non défini, le sentiment de ne pas être utile à la réunion » (Mailoop, 2021).

- 16. Cette expression désigne une forme de fatigue spécifique engendrée par les visioconférences et liée à divers facteurs tels que : visages en gros plan ou absence totale de visages qui rendent nerveux, effet miroir de son propre visage produisant une autoreprésentation dérangeante, difficultés à décrypter la communication non verbale, etc.

- 17. Littéralement : qui permettent de briser la glace entre des participants à une réunion.

- 18. Événement au cours duquel des développeurs se réunissent durant plusieurs jours autour d’un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique.

- 19. L’espace Teams propose à son tour plusieurs fonctionnalités : une messagerie instantanée ; un agenda partagé, permettant entre autres de programmer et de lancer des invitations aux visioconférences; un système de visioconférence qui intègre Whiteboard, le tableau blanc interactif de Microsoft ; un espace « équipes » permettant d’échanger des messages et des fichiers au sein de groupes prédéfinis; diverses applications (un planificateur de type Kanban, un système de partage de vidéos, des ressources en matière de formation, la plateforme de développement d’outils no code Power Automate, etc.) et plusieurs applications tierces mais compatibles avec la plateforme (Pipedrive, Prezi Video, Wooclap, etc.).

- 20. Arendt distingue également une troisième acception du mot «travail» comme possibilité d’«action sur le monde», qui renvoie directement aux promesses du mouvement no code à travers la figure du citizen developer.

- 21. Notons cependant que cette interprétation coexiste avec d’autres. Piquet (2009) souligne qu’«il n’y a actuellement pas, dans le domaine de la recherche scientifique, de véritable consensus sur une définition précise de la collaboration du fait de sa proximité avec d’autres notions. Il règne en effet encore une certaine confusion, ambiguïté, autour des notions de coopération et de collaboration permettant de caractériser clairement un collectif de travail. Ces termes sont ainsi parfois utilisés indistinctement. »

- 22. Enterprise Resource Planning ou progiciels de gestion intégrés (PGI) qui permettent d’activer des flux de données entre de multiples processus métier, pour produire in fine des états financiers relatifs à la performance de l’entreprise.

- 23. Manufacturing Execution System : logiciel de pilotage de la production dont le rôle est d’assurer la gestion et le suivi de la production en cours dans un atelier, en fournissant une traçabilité complète des informations de fabrication (machines et opérateurs).

Pratiques et effets organisationnels des outils collaboratifs

L’usage des outils ne se confond pas avec leur utilisation. Si l’utilisation peut être mesurée sur la base d’indicateurs quantitatifs (taux, fréquence et durée d’utilisation, par exemple), l’analyse des usages nécessite d’adopter une approche qualitative24 pour comprendre les « manières de faire » (Benedetto-Meyer et Boboc, 2021) et leurs incidences sur le travail réel. Certains chercheurs préfèrent même le terme de « pratiques » à celui d’« usages » pour englober dans leurs analyses les comportements et les représentations que les individus développent face aux objets techniques (Jouët, 1993 ; Boutet et Trémenbert, 2009 ; Felio, 2016a). Ce sont ces pratiques, bien plus que la nature intrinsèque des outils, qui déterminent leurs effets réels sur l’organisation du travail.

Des effets bénéfiques quand les usages sont maîtrisés et innovants

Parmi les effets bénéfiques des nouveaux outils collaboratifs les plus souvent cités par les utilisateurs lors de notre enquête, on trouve : une communication mieux ciblée, le sentiment de renforcement de l’autonomie verticale et horizontale, ainsi que des gains d’efficience et de confort mental quand certaines conditions sont réunies. Toutefois, on soulignera que ce ne sont pas les outils en tant que tels qui déterminent ces effets bénéfiques, mais les bonnes pratiques et les usages innovants qui en sont faits. Les outils numériques n’ont intrinsèquement aucun pouvoir magique pour faire advenir des changements organisationnels, tout au plus peuvent-ils ouvrir des possibilités de changement.

Communication interne mieux ciblée et priorisation des messages

Comme indiqué au chapitre précédent, les outils collaboratifs comme Teams ou Slack permettent d’envoyer des messages à une communauté prédéterminée concernée par un certain type de message. « La fonctionnalité la plus déterminante, c’est de pouvoir regrouper un certain nombre d’informations (à la fois d’un fil de discussion et des documents associés) sur un même espace qui concerne les mêmes personnes et qui permet à chacun de contribuer avec son propre apport sur le sujet », explique un directeur de business unit (BU). Pour que cela fonctionne, l’une des premières bonnes pratiques à suivre consiste à structurer l’outil en autant d’« équipes », puis de « canaux », que de fils de discussion, afin de toucher les personnes directement concernées par l’information.

Le témoignage d’un jeune alternant permet cependant de comprendre que l’on peut se saisir du même outil de manière bien différente : « Slack, je l’utilisais déjà avant dans l’association où je travaillais, mais je l ’utilisais différemment. Ça servait le même but, c’est-à-dire la communication interne, mais il y avait beaucoup plus de messages individuels, ce n’ était pas catégorisé selon les activités de chacun. La façon dont c ’est organisé ici paraît beaucoup plus pertinente. On a le système des différents channels qui permettent à chaque fois de toucher les bonnes personnes. Donc, si on n’a pas envie de voir des informations parce qu’on n’est pas concerné, on n’est pas obligé de les voir, et ça évite de recevoir trop de messages. On évite aussi de s’adresser directement à la personne en message privé et on utilise principalement les chaînes de discussion qui sont relatives au travail de cette personne-là. » Ainsi, dans cette organisation, les usages de Slack ont été subordonnés à des principes d’utilisation pour que chacun apprenne à définir ses canaux prioritaires et à se désabonner de ceux qui lui sont moins utiles. Autrement dit, pour que ça fonctionne, il faut comprendre l’esprit sous-jacent à l’outil et installer les usages qui lui correspondent et qui sont adaptés aux besoins opérationnels.

Renforcement de l’autonomie verticale et horizontale grâce à la transparence informationnelle

De l’avis unanime de nos témoins, les nouvelles plateformes de communication fluidifient les relations horizontales comme verticales, tout en démocratisant l’accès à l’information (qu’elle soit opérationnelle ou d’ordre plus stratégique).

Verticalement, l’outil permet d’aplanir la distance hiérarchique et de favoriser le partage d’informations : « On est beaucoup plus proches de notre management dans le sens où on peut les contacter beaucoup plus facilement, il n’y a plus cette barrière du mail officiel. Le directeur de notre communauté poste régulièrement les chiffres de la communauté, il y a beaucoup plus d’ échanges et moi je trouve ça top. »

L’outil favorise également le partage d’informations qui étaient auparavant réservées à la hiérarchie. Ainsi, au sein d’un même département « métier » d’un des cabinets conseil étudiés, des tableaux sont désormais disponibles pour tous les collaborateurs, indiquant les zones de compétence de chacun, leur niveau de spécialisation dans chaque domaine d’expertise, ainsi que la ventilation des clients passés pour lesquels chaque collaborateur a travaillé. « L’information existait avant, mais seuls les directeurs l’ avaient », précise une cheffe de projet. Cette information augmente la capacité des consultants à s’organiser par ajustements mutuels en fonction de leurs compétences et connaissances des clients.

Cette capacité accrue d’auto-organisation des équipes ébranle cependant le rôle et la posture du manager, ce qui peut être mal vécu. Ainsi que le souligne un de nos témoins, « ça change complètement la position managériale, c ’est clair. Le management n’est plus là pour apporter des solutions à ses équipes. Il y a tout un écosystème qui permet à chacun d’avancer. » Les outils collaboratifs véhiculent clairement, sans pour autant la déterminer, une logique d’aplatissement de la structure et d’autonomisation des collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes.

Horizontalement, la communication entre pairs et la connaissance du « qui fait quoi » sont renforcées, ce qui dynamise les relations et l’entraide interpersonnelles : « Il y a des collaborateurs avec lesquels je ne parlais jamais, et grâce à Teams, maintenant, je leur parle, je sais quelles sont leurs zones de compétence, sur quoi ils travaillent, c’est beaucoup plus facile de leur parler, de leur demander quelque chose […]. Ça intensifie encore l ’entraide, le partage. On connaît mieux les chantiers de chacun. Ça noue des liens, je pense, pas forcément plus forts mais a minima mieux renseignés. »

Dans les trois organisations observées ayant implanté Teams ou Slack, un canal de type « appel à un ami » ou « I need you » permet de poser des questions à l’ensemble d’une équipe pour obtenir rapidement une réponse. Non seulement les personnes obtiennent généralement une réponse en moins de 10 minutes, mais cela évite en outre d’avoir à reposer une même question plusieurs fois, puisque les réponses déjà données sur un sujet peuvent être facilement retrouvées grâce à une fonctionnalité de recherche. L’accès à l’information utile est donc distribué. De même, un canal « outils » est dédié aux questions portant sur le fonctionnement des outils numériques. Les réponses données par les pairs sont souvent plus pédagogiques, moins techniques, plus adaptées aux besoins opérationnels et souvent beaucoup plus rapides que ne le seraient celles d’un technicien informatique.

Globalement, cette égalité d’accès à l’information réduit la redondance des demandes utilitaires et permet de concentrer les communications interpersonnelles sur des sujets à plus forte valeur ajoutée.

Les plateformes de stockage et de partage de l’information permettent à chacun d’accéder à la mémoire organisationnelle et d’être ainsi beaucoup plus autonome dans sa recherche d’information sans être dépendant de ses collègues, ce qui facilite le travail à distance. Les possibilités de capitalisation des connaissances, à la fois pour les individus et pour l’organisation, sont d’ailleurs citées comme un grand atout de ces outils. Encore faut-il que cette capitalisation des connaissances fasse l’objet d’un process bien défini, sans quoi l’existence de l’outil ne détermine rien.

L’élargissement25 et l’enrichissement26 des tâches sont également mentionnés comme étant des vertus liées à l’usage des plateformes no code. Ces dernières sont susceptibles de bousculer les frontières entre les métiers, en stimulant à la fois une plus grande autonomie individuelle et une meilleure coopération (voir encadré ci-contre). Ces bénéfices potentiels ont ainsi poussé une très grande organisation à former largement ses salariés au no code pour augmenter leur autonomie en matière de production logicielle (et de ce fait, leur productivité) et accélérer la digitalisation de toute l’entreprise. Le but poursuivi est que les collaborateurs puissent eux-mêmes créer des petits outils logiciels afin d’automatiser les tâches les plus fastidieuses au sein de leurs équipes. Dans cette entreprise, le sujet du no code est envisagé sous un angle RH (développement des compétences), en partenariat avec la Tech Factory de l’organisation (digitalisation des pratiques).

No code : hybridation et coopération des métiers

Au sein de l’une des entreprises de conseil numérique que nous avons étudiées, l’usage des outils no code a provoqué une hybridation de métiers qui étaient séparés par des cloisons étanches27.

Auparavant, pour réaliser des sites web, la division horizontale du travail prédominait : « Hier, le designer créait une maquette, puis la passait à une autre personne en charge de la transformer en produit numérique, qui la modifiait sans toujours expliquer pourquoi. C’étaient des étapes assez étanches, et finalement ça amenait tout un tas de problèmes. » Désormais, les métiers non techniques intègrent aussi un aspect technique : « Maintenant, le designer crée la maquette et puis il va plus loin et il crée aussi tout le site Internet. Il n’a même plus forcément besoin des développeurs sauf pour des fonctionnalités vraiment complexes. » Au passage, les tâches de chacun sont enrichies : « Avec le no code, je peux me positionner dans des secteurs créatifs avec un peu une étiquette de technicien », explique un designer ; et de son côté, le développeur peut se concentrer sur des projets plus complexes et enrichissants : « Je constate que je ne traite plus aucun sujet répétitif. Je ne me concentre plus que sur la valeur ajoutée qui n’est pas accessible en no code. »

Cependant, certains salariés ayant désormais la capacité de prendre en charge l’ensemble d’un processus de production logicielle, depuis sa conception jusqu’à son exécution, on pourrait imaginer que l’entreprise s’expose alors au risque d’une individualisation des activités de travail et d’une indépendance de chaque salarié au détriment de la fameuse collaboration tant recherchée. Pour autant, dans cette entreprise, ce risque semble compensé par la capacité des outils no code de faciliter la compréhension et le dialogue intermétiers au profit d’une meilleure ambiance et d’un travail de plus grande qualité. Les projets réalisés en no code aident, en effet, chacun à mieux comprendre les préoccupations et les soucis de ceux avec qui il collabore. Côté développeurs, « le design arrive à comprendre pourquoi le développeur parle de la maintenance de demain. Alors qu’avant il n’en avait pas conscience. Donc, ça augmente le dénominateur commun entre les différents métiers. » Côté design, « la casquette de “bébé développeur” nous rend meilleurs quand les projets sont gros et qu’on a des rôles vraiment distincts : on comprend mieux pourquoi les “devs” nous demandent de faire des choses, ce n’est plus quelque chose d’abstrait. »

Gains d’efficience et de confort mental à certaines conditions

Des gains d’efficience et de confort mental sont attestés quand les usages de certaines fonctionnalités des outils collaboratifs sont maîtrisés et partagés.

Compte tenu de la charge de travail que représente la production documentaire chez les consultants (réponses aux appels d’offres, livrables de mission, restitutions), les outils d’édition collaborative en ligne sont plébiscités par les acteurs interrogés dans les organisations visitées. Cette production collective permet de réduire considérablement les temps de réunion consacrés à cette activité, de même que le nombre d’échanges de pièces jointes par e-mail pour la mise au point et la finalisation des documents. Une fois la notion d’enregistrement des versions bien maîtrisée, les risques d’erreur ou de contradiction entre documents via les échanges d’e-mails avec pièces jointes s’en trouvent également diminués. Le gain opérationnel de temps est jugé assez spectaculaire avec une division au moins par deux, voire par trois, du temps de production.

Pour tout ce qui concerne les réunions d’idéation ou de créativité (ateliers de brainstorming ou de design thinking ), les outils numériques à base de tableau blanc et de post-it facilitent grandement le post-traitement des réunions, qui consiste à saisir et à classer des centaines de post-it. L’outil garde en mémoire les idées exprimées, et le paramétrage des post-it par catégories ou par couleurs permet de les classer beaucoup plus aisément que dans le format manuel « physique », produisant ainsi un gain de temps considérable.

L’une des grandes vertus des nouveaux outils collaboratifs est également d’ouvrir la possibilité de renforcer les pratiques de travail asynchrones qui sont ressenties par les salariés comme favorables à la concentration profonde, au sentiment d’autonomie dans le travail et au respect du temps de chacun (Canivenc et Cahier, 2021b). « Les outils collaboratifs permettent de compléter une activité synchrone avec de l ’asynchrone », déclare ainsi un dirigeant de business unit . Cette combinaison vaut, comme nous venons de le voir, pour des activités de production documentaire, mais aussi pour d’autres usages innovants, par exemple avec l’outil Klaxoon. Généralement utilisé pour dynamiser l’animation de réunions de créativité synchrones, cet outil est apparu comme pouvant aussi offrir des possibilités intéressantes en asynchrone. En effet, la persistance numérique de l’environnement de travail (le tableau blanc avec ses post-it) permet de poursuivre le travail en mode asynchrone après la fin de la réunion synchrone, soit que des personnes aient été absentes, soit que les présents veuillent continuer à réfléchir et à ajouter de nouvelles idées : « On voit de plus en plus de personnes qui continuent à travailler sur le board ou qui réorganisent des réunions après l’atelier pour finaliser des choses qu’ils n’avaient pas eu le temps de finir. Et du coup, la “réunion” peut continuer même après la réunion. C’est une richesse qui n’existait pas avant. »

Toutefois, pour que les bénéfices de l’asynchrone puissent se déployer, il est nécessaire d’avoir une culture organisationnelle propice à ces pratiques, qui accepte les horaires flexibles et les temps décalés. Les pratiques asynchrones dépendent moins des seuls outils que d’une culture organisationnelle d’ensemble et de nouvelles routines (voir chapitre 5). Comme l’explique une salariée au sein d’une association en gouvernance partagée : « L’outil ne fait pas tout. C’est vraiment la manière dont on définit collectivement l’usage de l’outil qui compte. »

Or, les changements de culture, la définition collective d’usages innovants et l’implantation des nouvelles routines nécessitent du temps. En leur absence, c’est plutôt une somme de « méfaits » organisationnels que les outils collaboratifs engendrent.

Des effets organisationnels pervers

Les usages spontanés qui suivent la mise en place des outils suscitent généralement une forme de désorganisation du travail. Comme pour les effets bénéfiques, ce ne sont pas les outils en eux-mêmes qui engendrent ces effets pervers, mais leur interaction avec les choix (ou plutôt les non-choix) organisationnels. La mise en place de ces outils souffre, en effet, trop souvent (et les salariés avec) de n’être pas pensée en lien avec la culture organisationnelle et les processus de travail des équipes. Comme le souligne un consultant, « généralement, on met d’abord en place les outils, puis on demande aux personnes de s’en saisir, et seulement après, on réfléchit à la culture. Ce n’est clairement pas la bonne façon de faire. » Il rejoint ainsi le diagnostic posé par le dirigeant d’une grande entreprise mutualiste : « On refait les mêmes erreurs qu’avec l’informatique dans les années 60-70, c’est-à-dire qu’on parle d’outils au lieu de parler d’organisation [du travail] » (Deshayes, 2019).

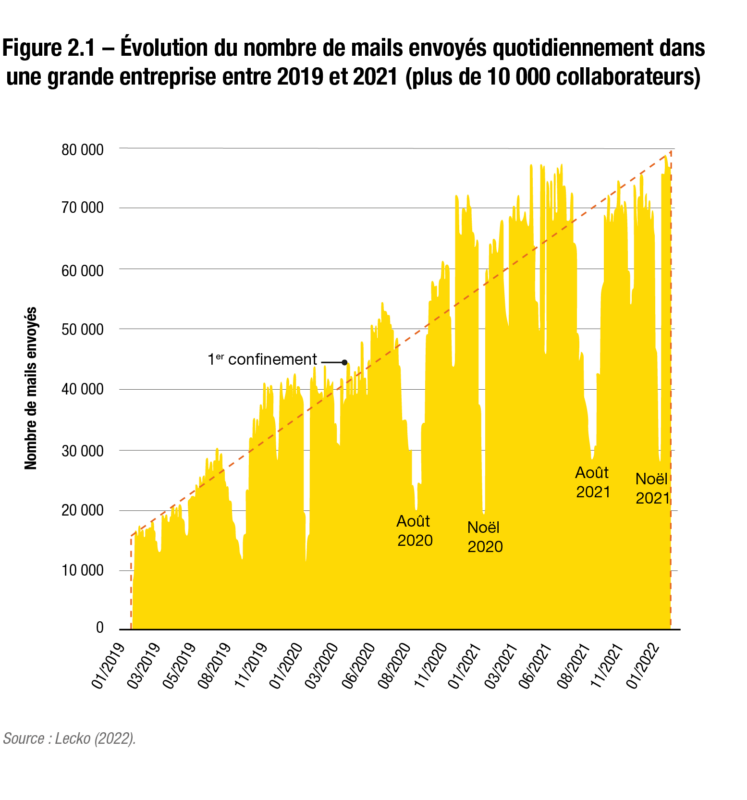

Un exemple emblématique : les usages dévoyés de l’e-mail

Le courrier électronique illustre parfaitement les effets pervers engendrés par les usages dévoyés d’un outil numérique. Selon l’enquête menée par Ipsos pour Lecko (2023), 64 % des sondés le positionnaient encore en 2022 à la première place des outils de communication professionnelle utilisés (voir chapitre 1, figure 1.3). Dès son entrée dans la sphère professionnelle, l’e-mail a été conçu avec une grande latitude d’usage – ce qui explique son succès. Grosjean et Morand (2021) voient dans la messagerie électronique « le modèle emblématique » des systèmes techniques dits flexibles (voir chapitre 1), mais signalent rapidement le dévoiement dont cette flexibilité a fait l’objet.

L’usage des e-mails semble en effet être devenu complètement incontrôlable : « 293 milliards de mails échangés par jour en 2019 (hors spams) et 36 consultations chaque heure de la boîte de réception de cadres dès 2016. Des publications plus récentes évoquent le chiffre de 10 mails reçus par heure pour un salarié non cadre du tertiaire » (Grosjean et Morand, 2021). Ce volume se traduit par un temps colossal passé à les traiter. Il révèle aussi à quel point les tâches de coordination et de communication sont devenues prédominantes dans notre économie tertiarisée, expliquant l’engouement dont font l’objet les outils collaboratifs.

Cet usage frénétique de l’e-mail est considéré comme générant d’importants risques psychosociaux. 70 % des cadres indiquaient répondre sans distinction à tous les mails professionnels reçus, une activité qui se poursuit hors de l’entreprise sur leur temps personnel de façon quasi permanente, voire permanente pour 33 % (Soubiale, 2016b). Cette surcharge informationnelle et cognitive entraîne un sentiment de « densification du travail » ( Ibid. ) qui conduit les salariés, et plus particulièrement les cadres, à la surchauffe.

Ces effets ne sont pas dus à l’outil lui-même, mais à l’usage qui en est fait. Alors que l’e-mail est typiquement un outil de communication asynchrone, il est souvent dévoyé en « dispositif synchrone » (Boudokhane-Lima et Felio, 2015). Une étude menée par des chercheurs de Yahoo Labs et de l’Information Sciences Institute (Kooti et al. , 2015), portant sur plus de 16 milliards de mails dans le cadre d’échanges commerciaux (et non personnels), a ainsi montré que le temps de réponse médian était de 47 minutes et le temps de réponse le plus fréquent de 2 minutes. Les mesures plus récentes enregistrées par la société Mailoop (2023) auprès d’un panel plus restreint de 9 000 collaborateurs indiquent un temps de réponse inférieur à une heure pour 51,4 % des e-mails reçus (et inférieur à 5 minutes pour 17,4 %). Cette « dictature de la réponse immédiate » (Grosjean et Morand, 2021) se serait encore amplifiée avec la démocratisation des smartphones et des notifications. 70 % des collaborateurs du panel de Mailoop (2023) interrompent en effet leurs tâches en cours quand surgit une notification. La non-qualité du travail réalisé et/ou la décompensation (qui peut prendre une forme proche du burn-out) (Jauréguiberry, 2014) sont deux conséquences possibles de cette situation. Une célèbre étude (Mark et al. , 2008) avait déjà montré que les employés tentaient de compenser le temps perdu par ces interruptions en essayant de travailler plus vite, ce qui entraîne un stress accru, un sentiment de frustration, de perte de temps, et d’efforts. Les e-mails nous montrent ainsi la distorsion qui peut s’opérer entre les promesses d’un outil (flexibilité asynchrone) et les usages qui en sont faits (contrainte synchrone). Les dérives occasionnées par les mails sont l’un des grands arguments des éditeurs pour inciter à basculer vers de nouvelles solutions collaboratives.

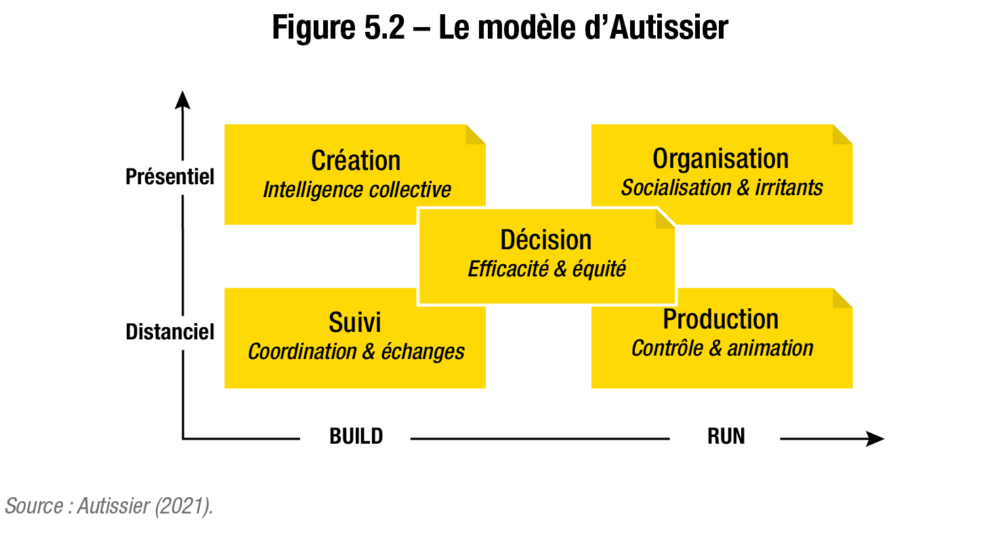

Le phénomène du millefeuille