Les transformations du modèle économique suédois

Delaunay Robert (1885-1941), Rythme. © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jacqueline Hyde.

Préface

Le modèle suédois suscite curiosité et envie depuis plusieurs décennies, pour ses performances économiques, la qualité de son service public et son haut niveau de protection sociale. Confrontée au début des années 1990 à une grave crise, la Suède a su assainir ses finances publiques et réformer ses institutions en profondeur, tout en veillant au maintien des protections sociales et au libre fonctionnement du marché.

Cette note de La Fabrique de l’industrie explore les causes de cette performance suédoise, qu’elles soient économiques, sociales, politiques ou historiques. On trouve dans cet exemple, bien différent de l’Allemagne et moins connu, beaucoup d’idées utiles aux débats d’aujourd’hui sur les réformes économiques et la compétitivité industrielle. Malgré des aspirations analogues au maintien d’un État protecteur, d’un bon niveau de services publics et d’une économie prospère, la France et la Suède diffèrent par les moyens mis en œuvre, et surtout par la manière d’élaborer les choix collectifs. Au-delà des réformes structurelles adoptées, qui ne conviendraient peut-être pas toutes au contexte français, c’est l’expérience suédoise de la réforme qui me parait éclairante. La Suède est en effet capable d’organiser des réformes profondes sans blocage, préparées par un long processus d’expertise et de négociation démocratique qui favorise leur appropriation. Une telle méthodologie de la réforme ne se décrète pas ; elle est le fruit d’une longue histoire de collaboration entre les entreprises, l’État et les partenaires sociaux. La qualité du dialogue social est un des atouts déterminants de la Suède : des partenaires sociaux dont la légitimité est très forte mènent des négociations en veillant à ce que les salaires et les prestations restent compatibles avec la compétitivité d’une industrie dominée par de grands groupes exportateurs. Transparence et décentralisation permettent aux citoyens de s’assurer de la gestion efficace des deniers publics.

Cette note offre une illustration motivante de ce qu’il y a à réaliser dans notre pays et de l’importance de la mobilisation de tous pour susciter un choc de confiance. Le mouvement a été enclenché avec des accords tels que celui du 11 janvier 2013 au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels (ANI), qui complète le Pacte de compétitivité adopté le 6 novembre 2012. Il importe qu’il se poursuive pour permettre le redressement nécessaire de notre industrie.

Louis Gallois

Résumé

Alors que l’industrie s’essoufle dans la plupart des pays développés, l’Allemagne est le plus souvent prise en exemple pour ses excellentes performances (Hénard, 2012). Mais un autre pays, la Suède, semble faire mieux encore. Ces deux pays ont su, durant ces vingt dernières années, préserver davantage leur base industrielle que leurs voisins européens et conserver des balances commerciales très positives. La Suède a assaini ses finances publiques, aujourd’hui en excédent structurel, et a fortement réduit sa dette, tout en préservant un haut niveau de service public et de protection sociale. La Fabrique de l’industrie a donc souhaité mieux comprendre les raisons du succès du modèle suédois.

Une économie soutenue par la dynamique de grands groupes exportateurs

Aujourd’hui, la Suède présente des performances très enviables, en termes de compétitivité, de croissance, de PIB par habitant, d’innovation, d’excédents commerciaux et de maîtrise des finances publiques.

Le pays se place devant l’Allemagne sur tous ces critères, ne lui laissant de peu que le leadership sur le poids de l’industrie dans le PIB (22,4 % en Allemagne, contre 19,3 % en Suède et 12,5 % en France en 2009). Entre 1995 et 2007, l’accroissement de la valeur ajoutée en Suède était supérieur de huit points à ce qu’il était dans l’Union européenne. Notons cependant que la progression de l’emploi était inférieure de neuf points, rançon des importants gains de productivité que la Suède a réalisés dans tous les secteurs d’activités et notamment dans les services, marchands et non marchands.

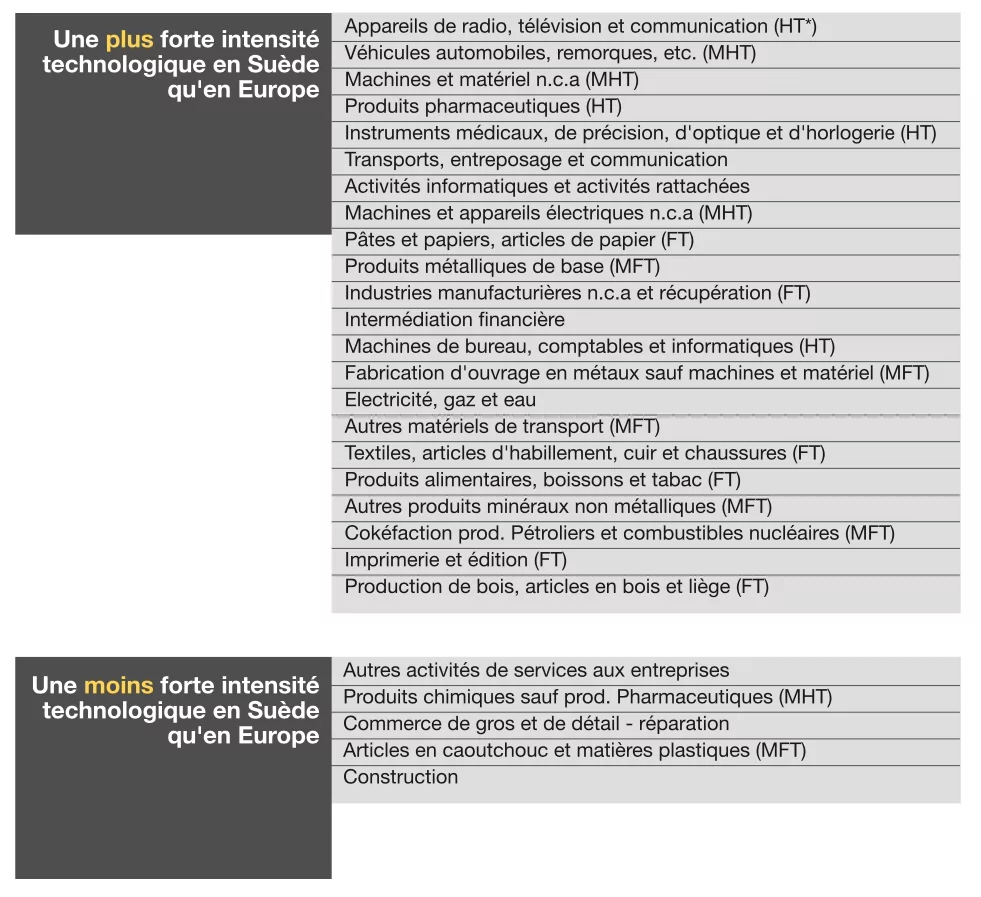

Dans l’industrie, les gains de productivité ont notamment été rendus possibles grâce à l’investissement dans les TIC, dans la recherche et développement et plus largement dans le capital immatériel. La Suède présente l’un des plus gros efforts de R&D dans le monde (exprimé en % du PIB), du fait de l’investissement des acteurs privés. Dans quasiment l’ensemble des secteurs industriels – qu’ils soient low-tech ou high-tech – et les services marchands, l’intensité technologique1 est plus forte en Suède que dans le reste de l’Europe.

Le socle industriel suédois est dominé par des grands groupes, pour la plupart sous le contrôle de grandes familles qui ont formé des empires capitalistiques. Ces groupes participent largement au dynamisme des exportations. La structure de l’industrie suédoise, en termes de répartition des entreprises par taille, ressemble à celle de la France. La Suède n’est pas une terre plus propice que cette dernière au développement des startups ni même aux ETI ; cela démontre, si besoin était, qu’un développement économique enviable peut avoir des caractéristiques différentes des exemples germanique et américain.

Y a-t-il des coûts cachés à cette performance impressionnante ? Des arbitrages en tous cas. De 1950 à 1990, la croissance a été un peu moins élevée en Suède que dans le reste de l’OCDE. Très riche relativement à ses voisins ou à son propre passé dans les années 1950, le pays a privilégié la construction d’une société égalitaire mais a peu à peu perdu sa place de leader en termes de PIB par habitant.

Un progressisme coûteux mais durable et consensuel

Le succès suédois donne lieu à différents types d’explications. Certains estiment que le pays a exploré une troisième voie entre capitalisme libéral et communisme, conduisant au début des années 1970 à une société riche et égalitaire, cumulant un des plus hauts PIB par habitant de la planète avec un très haut niveau de protection sociale et de service public, tandis que le reste du monde croyait devoir choisir entre un enrichissement accompagné d’importantes inégalités (qui toutefois se résorbaient pendant les Trente glorieuses) et l’égalitarisme dans la pauvreté. Pour d’autres, le modèle suédois des années 1945-1975 a conduit à l’hypertrophie inefficace d’un État surprotecteur, la crise du début des années 1990 ayant rendu cette impasse manifeste et forcé le pays à engager des réformes d’inspiration libérale très poussées (déréglementations, libéralisations, décentralisations) grâce auxquelles il a retrouvé sa performance.

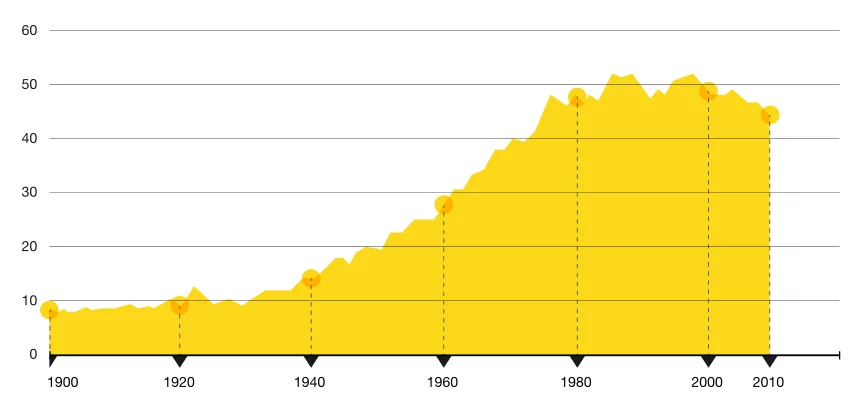

Ces deux explications contiennent une part de vérité. La trajectoire de la Suède a connu des impulsions contradictoires, des crises et des accidents. Une population très éduquée, de taille un peu plus réduite que celle de la région parisienne, a abordé ces difficultés, engagé des débats et cherché un consensus pour infléchir sa politique, parfois très substantiellement. Les Suédois sont très attachés, au moins depuis 1940, à un système de protection sociale et de services publics assurant la prise en charge du citoyen « du berceau à la tombe », à l’accès pour tous à l’éducation, aux soins et à des opportunités de promotion socio-professionnelle. Au risque de simplifier outrageusement, on pourrait dire que la Suède a d’abord mis en place, de 1940 au début des années 1980, un système de protection sociale et de service public efficace, généreux mais très coûteux, puis a travaillé depuis à en réduire le coût en conservant l’essentiel des acquis. Même si le système est aujourd’hui un peu moins généreux que dans les années 1970, il se maintient au niveau des meilleurs standards occidentaux et son coût transparent et maîtrisé est globalement accepté par la société.

Le dialogue social et la politique de l’emploi au service de la compétitivité et de la limitation des inégalités

En 1938, après une période de mouvements sociaux violents, les syndicats ouvriers et patronaux ont signé les accords de Saltsjöbaden. Des négociations centralisées, tirées par des syndicats très représentatifs, ont ensuite permis de fixer les salaires et d’assurer la paix sociale, en recherchant le meilleur compromis acceptable entre bien-être des individus et compétitivité des entreprises, sans grave accroc jusqu’à la fin des années 1960. La mise en application concrète du principe « à travail égal, salaire égal » conduisait à la faillite les entreprises les moins productives (qui devaient verser les mêmes salaires que leurs concurrentes les plus profitables) et favorisait la concentration des entreprises et la hausse de la productivité. Des politiques d’emploi actives, combinant formations, aides à la mobilité, aides à la création d’emplois dans les entreprises, travaux d’intérêt général et recrutements dans la fonction publique, permettaient de maintenir le taux de chômage aux environs de 2 %. C’est de cette période que date, en France notamment, l’idée que la Suède pouvait être considérée comme un pays « modèle ».

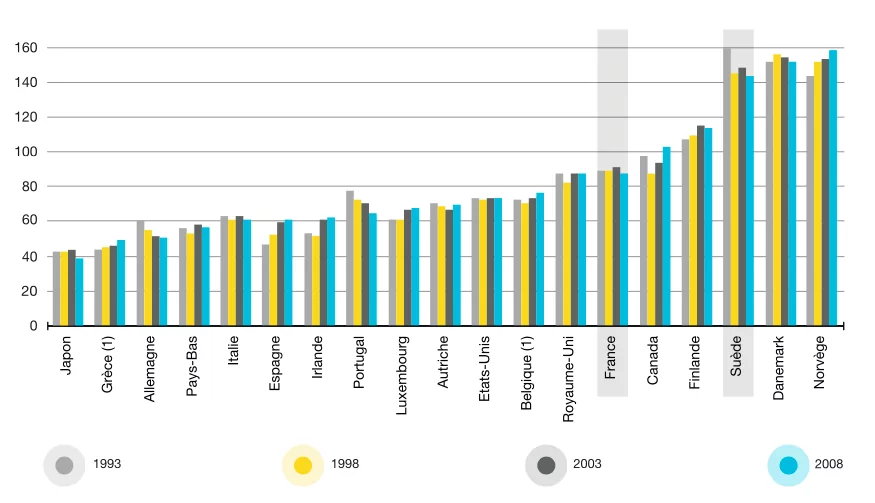

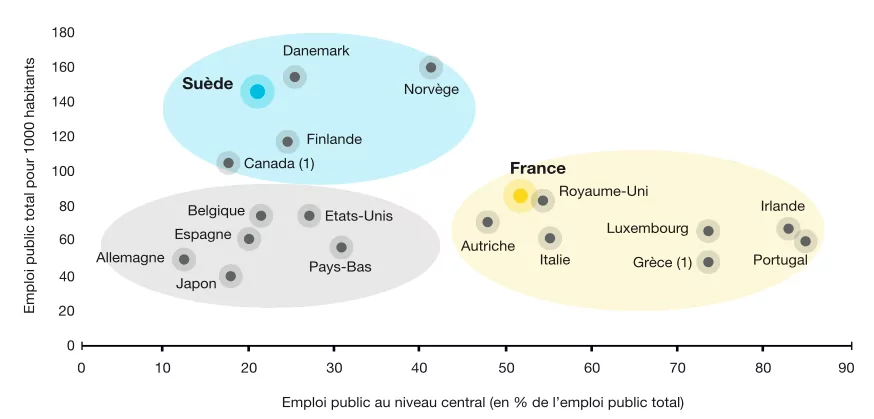

En 1969, une grève dure des mineurs a remis en cause la représentativité du syndicat

ouvrier unique et du parti social-démocrate qui lui était très lié. La revendication égalitariste s’est durcie, la hiérarchie des salaires s’est écrasée encore davantage ; la performance, les responsabilités ou le niveau de formation ne permettaient plus à un individu d’améliorer substantiellement sa rémunération. Tandis que l’emploi dans le secteur privé stagnait, la poursuite d’une politique de plein-emploi a conduit à multiplier les embauches dans le secteur public au détriment de la productivité de l’économie. Entre 1970 et 1985, le nombre de fonctionnaires est passé de 26 % à 38 % de l’emploi total.

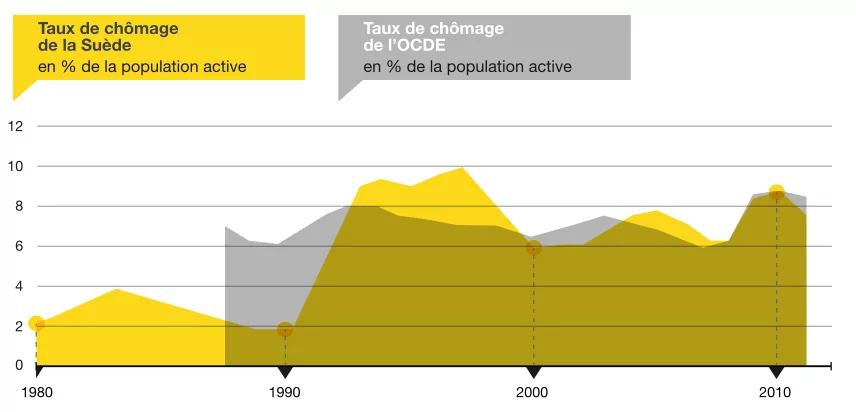

Après plusieurs dévaluations de la couronne, l’État a entrepris dans les années 1980 le redressement des finances publiques. Il a pourtant fallu attendre la crise de 1991 pour que la Suède décide de privilégier la maîtrise de l’inflation sur l’objectif de plein-emploi, dix à quinze ans après la plupart des autres États membres de l’OCDE. Le taux de chômage est passé de 2 % à 10 % en deux ans ; il oscille aujourd’hui entre 6 % et 8 %. Le nouveau système d’assurance-chômage est moins généreux, avec une réduction des allocations en cas de refus d’emploi convenable. Le chômage des jeunes est important (entre 20 et 25 %, comme en France depuis 10 ans, selon Eurostat) mais la politique active de l’emploi limite le chômage de longue durée (moins de 20 % des chômeurs suédois, contre 40 % en France et dans le reste de l’Europe et même près de 50 % en Allemagne).

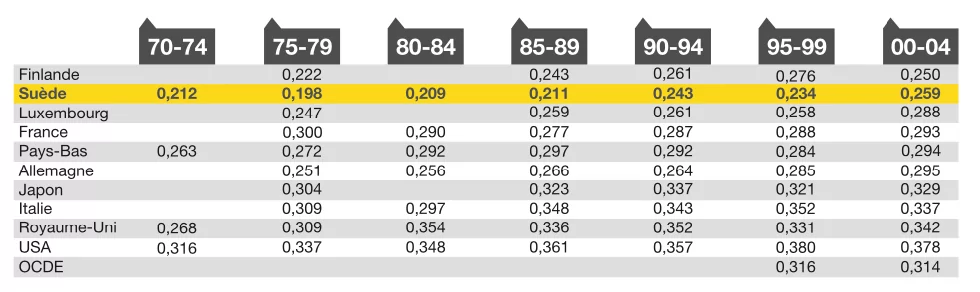

En dépit de ces réformes récentes, la Suède reste aujourd’hui un des pays les plus égalitaires de l’OCDE, avec le reste de la Scandinavie et les Pays-Bas. Même si les inégalités se sont accrues depuis 1970, le rapport entre les premier et dernier déciles est de 2,79 en Suède2, contre 3,39 en France, 4,21 au Royaume-Uni et 5,91 aux États-Unis (OCDE, 2009).

Une culture du consensus favorable aux réformes et une acceptation de l’impôt en contrepartie d’un haut niveau de service public

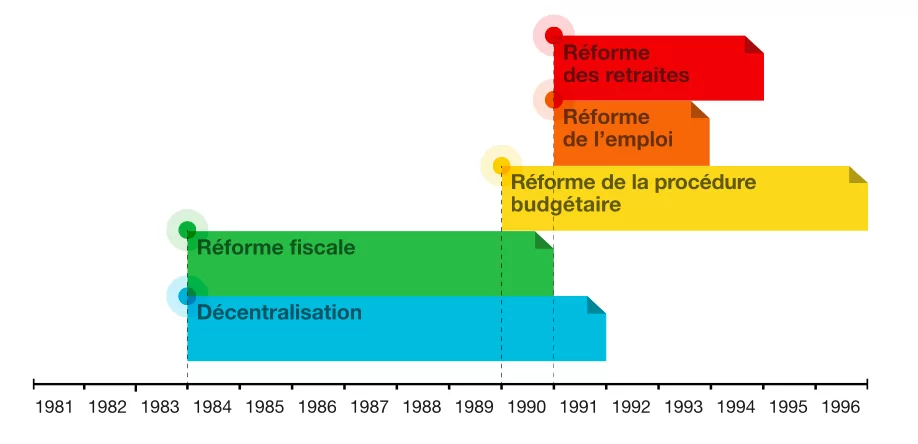

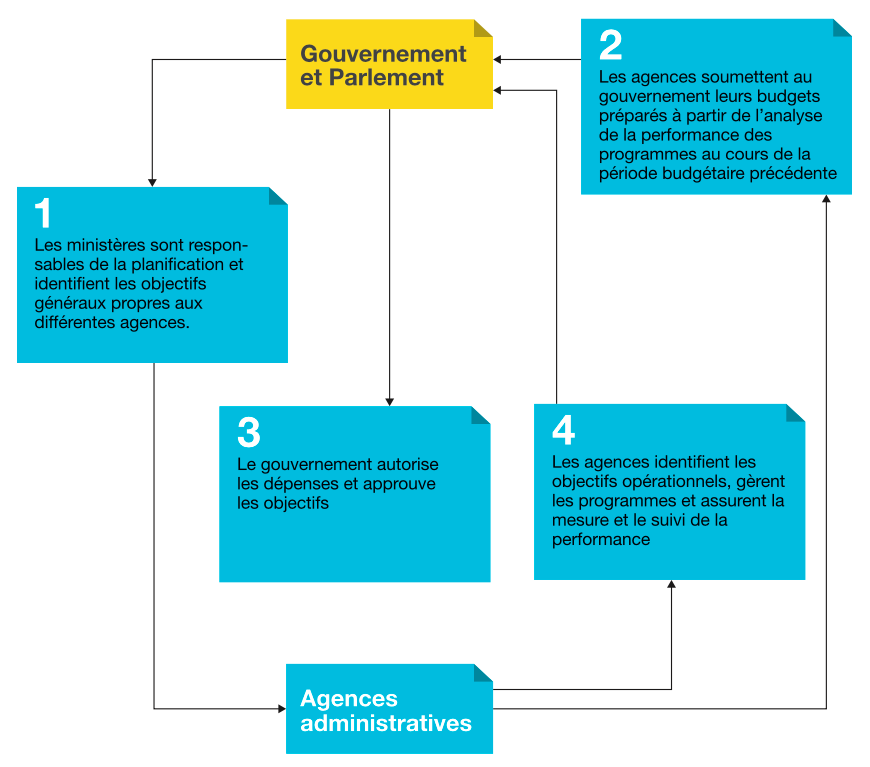

Si la Suède est capable d’engager des réformes profondes sans blocage, c’est que celles-ci sont à chaque fois préparées par un long processus d’expertise et de négociation.

Par exemple, le processus conduisant à la grande réforme fiscale de 1991 a été initié par des discussions et rapports d’experts dès 1984. La réforme a été annoncée en 1986. Après un sommet réunissant tous les chefs de parti et des représentants des groupes d’intérêt majeurs en octobre 1989, un consensus a été obtenu sur les grandes lignes de la réforme. Celle-ci a été mise en place comme prévu malgré deux changements de majorité gouvernementale. La réforme des retraites, elle aussi, a fait l’objet d’un travail préparatoire et d’un large consensus. Cette dernière a été adoptée en 1998, à une majorité de 75 % des membres du Parlement suédois, après quinze ans de réflexion concertée, et ce malgré les changements de gouvernement.

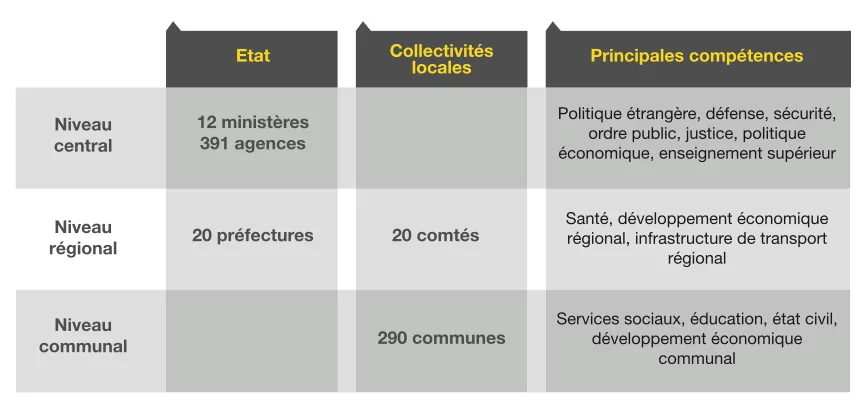

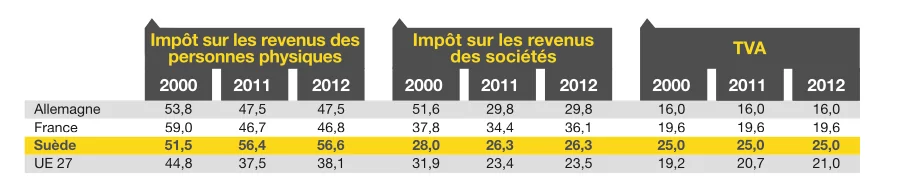

Toutes les études sur ce pays relèvent que les Suédois consentent à payer un impôt élevé, convaincus de bénéficier en contrepartie d’un service public performant grâce à une grande transparence de la procédure budgétaire et au contrôle des administrations. La très large décentralisation, entamée en 1975 et confirmée par étapes ensuite, confiant aux 290 communes la gestion des services sociaux et de l’éducation et aux 20 comtés celle de la santé et des infrastructures, a rapproché la décision d’engagement d’une dépense de ceux qui la financent.

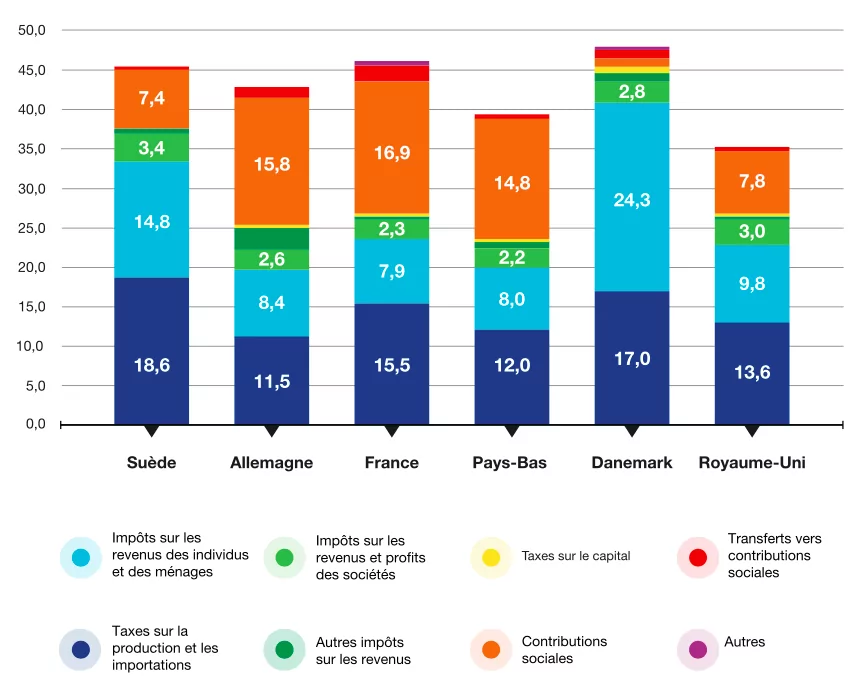

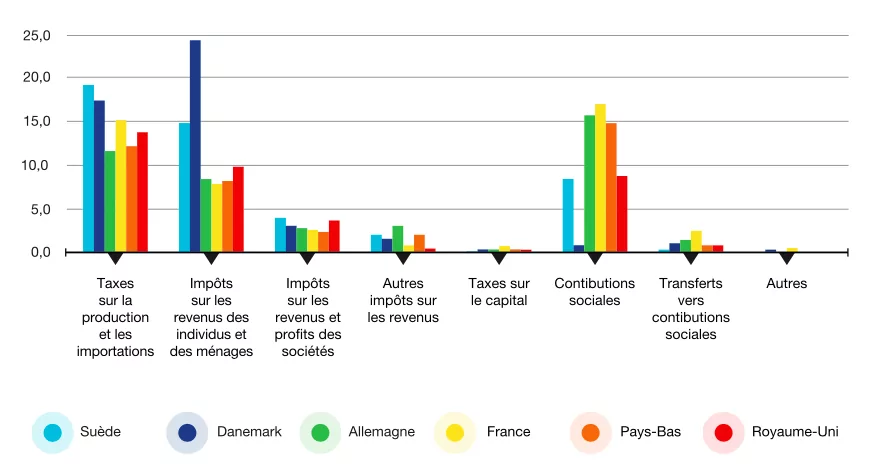

Globalement, la fiscalité suédoise pèse moins sur les entreprises que sur les individus, et plus sur les revenus du travail que sur ceux du capital. Plus précisément, les revenus du capital sont taxés à un taux fixe de 30 %, tandis que ceux du travail sont soumis à un impôt progressif, de 30 % quasiment dès la première couronne à environ 55 % au-delà d’un seuil équivalent à 64 000€ €3. Contrairement à l’idée que l’on se fait parfois d’un système fortement redistributif, l’impôt suédois n’a donc pas pour objet de prélever les « rentiers » pour donner aux « travailleurs » : il assure une circulation solidaire et efficace de la valeur au sein de la population et en particulier de la classe moyenne. Il épargne largement les entreprises, ne taxant la richesse qu’elles produisent qu’à travers les revenus (du travail ou du capital) de ceux qui en bénéficient.

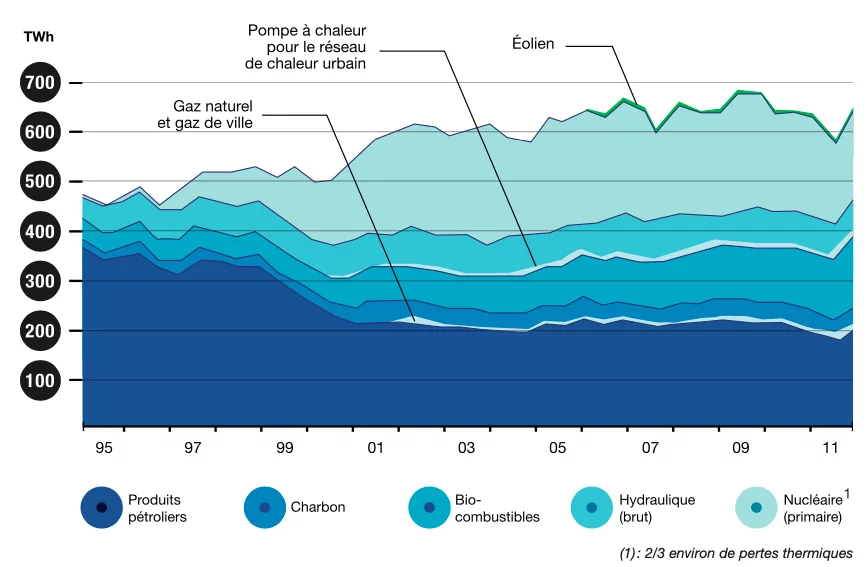

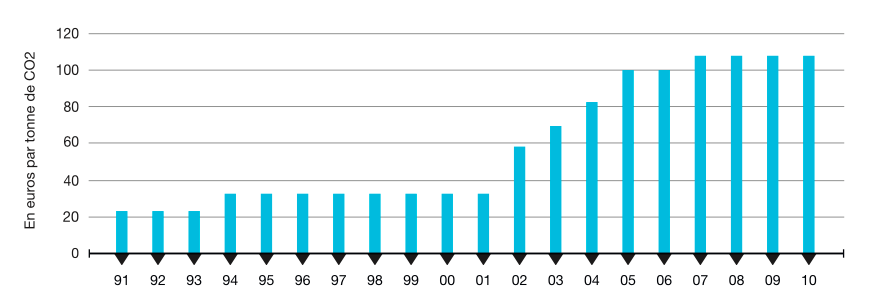

Récemment, pour favoriser la transition énergétique, la Suède a mis en place une fiscalité écologique qui ménage la compétitivité des entreprises mais pèse surtout sur le consommateur final. La taxe carbone, dont la croissance est programmée, représentait 114€ € par tonne de carbone émis, en 2011, pour les particuliers. Les entreprises paient 30 % de ce taux (mais 60 % à horizon 2015) et celles soumises au marché européen des quotas en sont exemptées4. En même temps, de nouveaux allégements des charges pesant encore sur le travail et des impôts sur les sociétés ont été décidés, pour préserver la compétitivité des entreprises.

En conclusion

Le cas suédois frappe par le nombre d’analogies avec le modèle économique français : prééminence des grands groupes exportateurs, rôle important de l’État, attachement de longue date à la redistribution des revenus et aux services publics. Mais il ne faut pas s’y tromper : les deux pays ne sont que des faux-jumeaux. Quand la France peine à se réformer, la Suède fait figure de social-démocratie décomplexée : elle maintient un État-providence très protecteur mais, lorsque le constat est établi que les recettes antérieures ne fonctionnent plus, elle sait rassembler au-delà des divergences idéologiques et des intérêts contradictoires pour concevoir et mettre en place des réformes structurelles pragmatiques. C’est notamment pourquoi une meilleure compréhension du fonctionnement suédois peut éclairer les débats sur les réformes économiques et la compétitivité industrielle en France.

- 1 – Taux des dépenses de R&D sur la valeur ajoutée

- 2 – C’est-à-dire que le revenu moyen du décile le plus riche de la population suédoise représente 2,79 fois celui du décile le plus pauvre.

- 3 – En France, ce revenu se situe dans la tranche à 30 %, soit 38 % avec la CSG.

- 4 – À l’exception des usines de cycle combine chaleur-électricité (CHP) qui bénéficient d’un taux réduit (8€ € par tonne CO2 en 2011).

LE MODÈLE SUÉDOIS : DE QUOI PARLE-T-ON ? – INTRODUCTION

Au regard de différents indicateurs de performance économique, la Suède fait figure de bon élève dans une Europe en crise ; et cette situation ravive les débats sur les vertus supposées du « modèle suédois ». En effet, déjà forte d’un tel succès durant les Trente glorieuses, et partageant avec la France une forme d’État-providence, la Suède suscite la curiosité depuis de nombreuses années. Dès 1970, Jean Parent, dans son ouvrage Le modèle suédois, analyse les facteurs de sa performance économique entre le début du XXe siècle et la fin des années 1960. À cette époque, la Suède est vue comme l’exemple typique d’une synthèse réussie entre capitalisme et socialisme, alliant efficacité économique et protection sociale des individus, image qui perdure aujourd’hui.

« Ce modèle a permis d’offrir à l’immense majorité de la population un niveau de vie élevé et de meilleures chances, tout en garantissant une plus grande efficacité et rentabilité des entreprises », déclarait Sture Nordh, président de TCO (confédération syndicale suédoise des « cols blancs ») de 1999 à 2011. La Suède fait donc partie de ces sociétés-modèles, idéales voire idéalisées, dont on tente de distinguer puis de répliquer les caractéristiques, dans le but d’obtenir des performances similaires. Mais ce « modèle » est-il aujourd’hui ce qu’il était hier ? Comment caractériser ses bonnes performances actuelles, notamment économiques et industrielles ? Et, finalement, qu’entend-on par « modèle suédois » ?

1. L’actuelle réussite suédoise

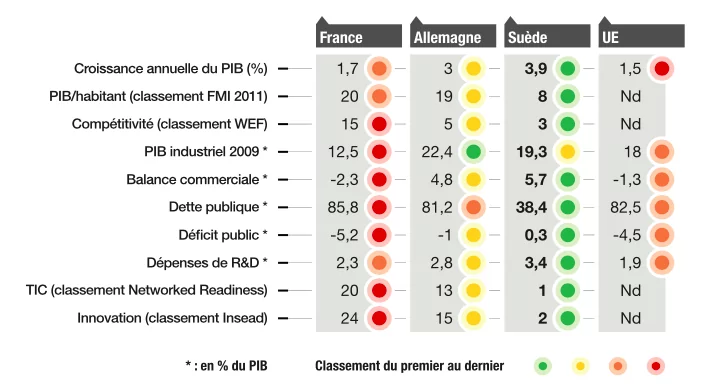

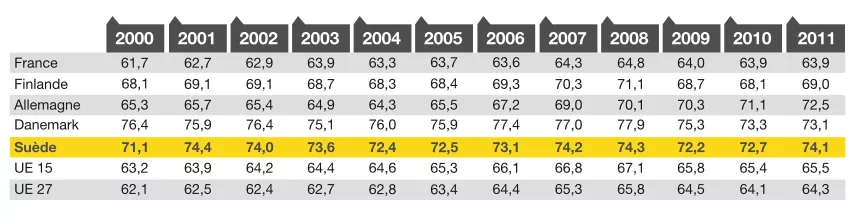

Le tableau 1 révèle les bonnes performances de la Suède en 2011, en matière de croissance, de commerce extérieur, de maîtrise des finances publiques et d’innovation.

Tableau 1 – Les performances suédoises en 2011

Sources : OCDE, Usherbrooke, Banque mondiale, Eurostat.

A. Croissance et commerce extérieur

La Suède semble s’être déjà relevée de la crise de 2008, à la différence de la plupart des pays européens. En 2011, la croissance suédoise (3,9 %) est plus de deux fois supérieure à celle de la France (1,7 %) et de 0,9 point supérieure à celle de l’Allemagne (3 %). La même année, le FMI classe la Suède au 8e rang mondial en termes de PIB par habitant, devant l’Allemagne et la France qui sont respectivement aux 19e et 20e rangs. Toujours en 2011, le classement des compétitivités nationales du World Economic Forum (WEF)5, qui évalue le potentiel des économies à atteindre une croissance soutenue à moyen et long termes, place la Suède en 3e position derrière Singapour et la Suisse. Elle perd une place par rapport à 2010 mais reste dans le trio de tête, loin devant la France au 15e rang. L’Allemagne, quant à elle, est au 5e rang.

Alors que l’Allemagne demeure une référence en matière d’industrie en Europe, la Suède a elle aussi su préserver son tissu industriel. D’après le tableau précédent, la valeur ajoutée industrielle en 2009 y représente 19,3 % du PIB, seulement 3 points de moins qu’en Allemagne (avec laquelle l’écart s’est fortement réduit) et 7 points de plus qu’en France. La part de l’industrie suédoise dans le PIB est également supérieure à la moyenne européenne (18 %).

Forte de sa tradition exportatrice, la Suède affiche en 2011 une balance commerciale positive de 24 milliards de dollars, soit 5,7 % du PIB (contre 4,8 % en Allemagne). La même année, la France accuse un déficit de plus de 56 milliards de dollars (2,3 % du PIB).

B. Finances publiques

« Celui qui est endetté n’est pas libre », a affirmé Göran Persson, Premier ministre social-démocrate de 1996 à 2006. La dette suédoise est restée constante durant la récession mondiale (40,2 % du PIB en 2007, 39,5 % fin 2010), contrairement à celle de ses homologues de l’UE 15. Fin 2011, les plus bas niveaux européens d’endettement ont été relevés, en dehors des pays d’Europe centrale et orientale6, au Luxembourg (18,2 % du PIB), en Suède (38,4 %) et au Danemark (46,5 %)7.

En 2011, le déficit budgétaire était d’environ 100 milliards d’euros en France, de plus de 560 milliards d’euros dans l’Union européenne et de 390 milliards d’euros dans la Zone euro (Eurostat, 2011). L’Allemagne affichait elle aussi, cette année-là, un déficit budgétaire modéré d’environ 26 milliards d’euros. Seuls trois pays européens présentaient un budget 2011 excédentaire : l’Estonie, la Hongrie et la Suède. Le solde budgétaire suédois s’élève à un peu plus d’un milliard d’euros. Cet excédent s’explique en grande partie par la règle d’or budgétaire mise en place dans le pays dès la fin des années 1980.

La Suède, contrairement à la France et à l’Allemagne, respecte plusieurs critères de convergence établis par l’UE pour intégrer la zone euro : un déficit annuel en-deçà de 3 % du PIB et une dette publique inférieure à 60 % du PIB. Elle a cependant refusé jusqu’à présent d’abandonner sa monnaie nationale8.

C. Innovation et nouvelles technologies

La Suède est reconnue pour l’effort de ses entreprises en matière de R&D et plus largement pour leur investissement en innovation. Il est souvent tentant de lier cela à un autre trait distinctif : son volontarisme en matière d’efficacité énergétique et ses efforts en matière d’innovation environnementale.

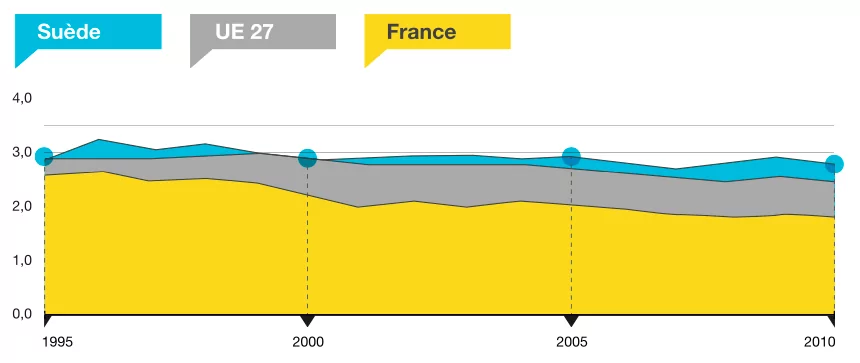

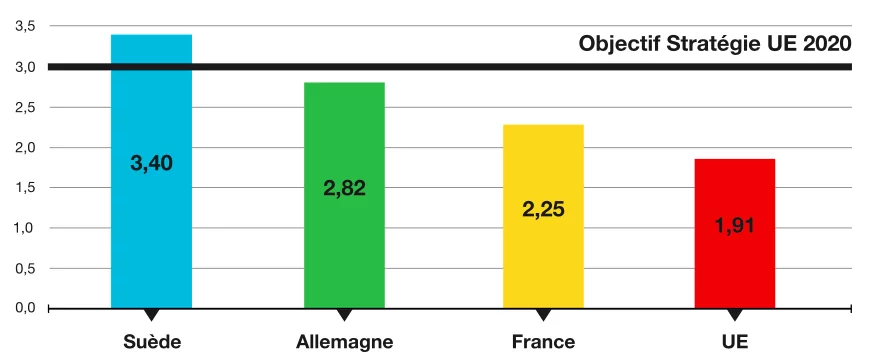

Depuis mars 2002, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne puis de la stratégie de croissance Europe 2020, les États-membre de l’UE se sont fixés un objectif de dépenses de R&D de 3 % du PIB. Au sein de l’UE, seuls le Danemark, la Suède et la Finlande dépassent actuellement ce seuil. En 2011, la dépense intérieure de R&D en Suède représentait 3,4 % du PIB, largement au-dessus des taux allemand (2,8 %) et français (2,3 %) et au-dessous de celui de la Finlande (3,9 %). Ces écarts tiennent essentiellement aux efforts de R&D des acteurs privés.

En parallèle de cet effort d’investissement et de renouvellement technologique, la Suède s’est caractérisée, notamment dans la décennie 2000-2010, par une forte prévalence des TIC, tant du côté de l’activité marchande que des usages. Le Forum économique mondial publie ainsi le Network Readiness Index (NRI), un indice qui définit la place qu’occupent les TIC dans la vie d’un pays, l’usage et le bénéfice qu’il en tire ainsi que les interactions dans tous les domaines liés de près ou de loin à la connectivité. Depuis 2010, la Suède se situe au 1er rang selon cet indice. En 2011, l’Allemagne était 13e du classement, la France 23e.

En toute logique, la Suède se retrouve également très bien située dans les palmarès internationaux portant sur l’innovation, qui agrègent bien souvent un volet sur la R&D et un autre sur la diffusion des TIC. L’Insead (2012) classe ainsi 125 pays en fonction de la capacité de leurs infrastructures à favoriser la créativité et l’innovation. Pour 2011, la Suisse est première du classement, suivie par la Suède et Singapour, tandis que l’Allemagne et la France se situent respectivement aux 15e et 24e places. La Suède était déjà en 2e position en 2010. Dans l’ensemble, les pays nordiques sont bien positionnés dans ce domaine : Finlande (5e), Danemark (6e), Islande (11e) et Norvège (18e).

2. Aux origines du « modèle suédois »

A. La découverte du cas suédois dans les années 1970

Les indicateurs précédents se concentrent volontairement sur les toutes dernières années. Toutefois, la notion de « modèle suédois » renvoie principalement, dans la littérature, à l’organisation politique, économique et sociale des années 1945 à 1975.

Si l’on remonte un peu dans le temps, la croissance économique suédoise a bénéficié de la neutralité du pays dans les différents conflits mondiaux, notamment la Seconde Guerre mondiale. Son industrie s’est développée au début du XXe siècle, dans les industries du bois et des métaux ferreux principalement, et a trouvé des débouchés importants lors de la reconstruction en Europe.

Le système néo-corporatiste9, reposant sur l’équilibre des forces politiques et syndicales (ouvriers et patronat), a également eu un fort impact sur la dynamique de croissance du pays. Dès 1938, la Suède est sortie d’une période de violents mouvements sociaux, de grèves et de lock-out grâce à l’accord de Saltsjöbaden signé entre le syndicat national ouvrier LO (Landorganisationem Sverige) et le syndicat d’employeurs SAF (Svenska Arbetsgivare Foreninger). Le syndicat LO entretenait déjà à l’époque une forte proximité avec le parti social-démocrate, alors dominant au niveau de l’État. Ces forces politiques et syndicales ont maintenu une relative paix sociale jusqu’à la fin des années 1960. Leurs décisions centralisées en matière de négociation sur les salaires visaient à la modération et à l’égalitarisme. C’est ainsi que la compétitivité de l’industrie suédoise a été améliorée par la règle « à travail égal, salaire égal » grâce à un double effet : d’une part celui de contenir les salaires dans l’économie, garantissant ainsi la compétitivité-prix des entreprises exportatrices, et d’autre part celui d’éliminer les entreprises les moins productives, qui devaient payer les mêmes salaires que les plus performantes, ce qui a encouragé la rationalisation et la concentration de l’outil industriel et provoqué une hausse des gains de productivité.

Plus généralement, cette politique d’égalité salariale a participé d’une politique macroéconomique donnant priorité au plein-emploi, passant par la promotion de politiques actives sur le marché du travail mais aussi, si cela ne suffisait pas, par la création de postes dans les services publics, surtout à partir des années 1970. Le taux de chômage en Suède était d’environ 2 % dans les années 1970 et est resté très bas jusqu’au début des années 1990. Enfin, la Suède s’est distinguée entre 1945 et 1975 par la générosité de la protection offerte à tous ses citoyens dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sécurité sociale et de la vieillesse. En contrepartie, la pression fiscale exercée sur les individus était élevée et le niveau des dépenses publiques important.

C’est de cette période que date la perception d’un « modèle suédois », fondé sur un régime de croissance social-démocrate (Vidal, 2010). Dans les années 1970 en effet, de nombreux scientifiques, politologues et experts ont tenté de décrypter ce modèle, qualifié par Chabot (1972) de « socialisme civilisé ou capitalisme assagi ». Son succès en matière de croissance économique au début du XXe siècle, le haut niveau de protection des individus assuré par l’État, la capacité des syndicats d’ouvriers et d’employeurs à prendre des décisions dans un cadre négocié et, enfin, la permanence d’un gouvernement social-démocrate donnant la priorité au plein-emploi ont fait de la Suède un modèle d’observation privilégié pour des pays comme la France.

B. Evolutions et ruptures à partir des années 1980

Si la notion de « modèle suédois » a pu se justifier il y a quarante ans et qu’elle apparaît également valide aujourd’hui, il ne faut pas perdre de vue que de nombreux événements ont poussé les Suédois à débattre des mérites et limites de ce cadre et à le faire évoluer profondément. En particulier, la Suède a traversé une grave crise économique au début des années 1990, suite à laquelle elle a revu ses objectifs et ses instruments de politique économique (fiscalité, assurance-chômage et politique de l’emploi, politique monétaire, etc.). Certains traits ressortent toutefois comme des constantes, à travers les décennies : elle n’a par exemple pas substantiellement entamé l’État-providence, pas plus que son système de protection sociale financé par un fort taux d’imposition.

À l’heure actuelle, la croissance a retrouvé un niveau élevé et les comptes publics sont en excédent, même si le taux du chômage a bondi depuis les années 1990, à près de 8 % aujourd’hui. Avec des objectifs et des contraintes similaires à ceux du système français, la Suède semble avoir réussi l’exploit de maîtriser ses finances publiques tout en fournissant un haut niveau de service public à ses citoyens et en conservant sa base industrielle. C’est à cet effet que cette note interroge les caractéristiques du succès suédois actuel, les fondements de son modèle et plus généralement les liens et les régularités entre la Suède d’hier et celle d’aujourd’hui. Elle analyse différentes facettes de l’écosystème suédois, des années 1945 à nos jours, telles que le dialogue social, la croissance économique, l’industrie, l’innovation… qui ont toutes eu des effets directs ou indirects sur sa compétitivité.

- 5 – Ce classement mesure le degré de compétitivité de 142 pays à travers le monde, sur la base d’une centaine d’indicateurs. Il tient compte du fait que les pays ne se trouvent pas tous au même niveau de développement économique, et donc que l’importance relative des différents facteurs de compétitivité est fonction des conditions de départ. Les composantes de la compétitivité sont regroupées en 12 piliers tels que les institutions, l’éducation et la santé, les infrastructures, l’environnement macro-économique, l’efficacité du marché financier et du marché du travail, l’ouverture technologique, l’innovation…

- 6 – Voir Rugraff (2009).

- 7 – Source Eurostat (2012).

- 8 – A contrario , la Suède ne respecte pas le critère de convergence sur le taux de change – la SEK varie beaucoup vis-à-vis de l’euro – et ne remplit pas non plus un critère technique sur l’indépendance de la Banque centrale de Suède.

- 9 – Alain Suppiot (1987) donne du néo-coporatisme la définition suivante : « (…) le néo-corporatisme sert à désigner l’émergence d’associations regroupant, sous les auspices ou avec l’aval de l’État, des représentants de groupes d’intérêts antagonistes, et assurant la conciliation de ces intérêts grâce au pouvoir normatif qui leur est reconnu ».

VOLET 1 – CROISSANCE, INDUSTRIE ET INNOVATION

Durant les Trente glorieuses, la Suède était incontestablement un pays prospère ; mais sa croissance s’est révélée de plus en plus lente, y compris au moment où le « modèle suédois » était admiré à l’étranger. Après une phase d’instabilité et de remise en question suite aux chocs pétroliers, le pays a connu une grave crise en 1992, qu’il a gérée avec un certain succès.

Depuis 1993, la Suède a renoué avec une croissance vigoureuse, tout en parvenant à maintenir une base industrielle à peu près aussi stable qu’en Allemagne. Le socle industriel suédois est dominé par des grands groupes, eux-mêmes largement aux mains de grandes familles possédantes. La Suède n’est pas plus que la France une terre propice aux startups ni même aux ETI ; cela démontre, si besoin était, qu’un développement économique enviable peut se concevoir dans de telles conditions, qui s’écartent d’archétypes allemand ou américain.

Cela étant, tournées vers l’international depuis longtemps et par nécessité, les entreprises suédoises doivent notamment leur force actuelle aux gains de productivité réalisés depuis 1992, en partie grâce à des investissements volontaristes dans les TIC et le capital immatériel.

Une croissance économique retrouvée, après deux décennies atones et une grave crise bancaire

Parler de « modèle suédois » renvoie intuitivement à l’idée d’une performance distinctive, à la fois en termes de prospérité (niveau du PIB) et de dynamisme économique (croissance du PIB). Cela s’est globalement vérifié durant les Trente glorieuses, du moins au début, et au cours des deux dernières décennies. Mais entre 1970 et 1993, la croissance du pays a été marquée par de longs essoufflements et de profondes discontinuités. Il est important de les retracer pour comprendre ce qu’il reste aujourd’hui du modèle encensé hier.

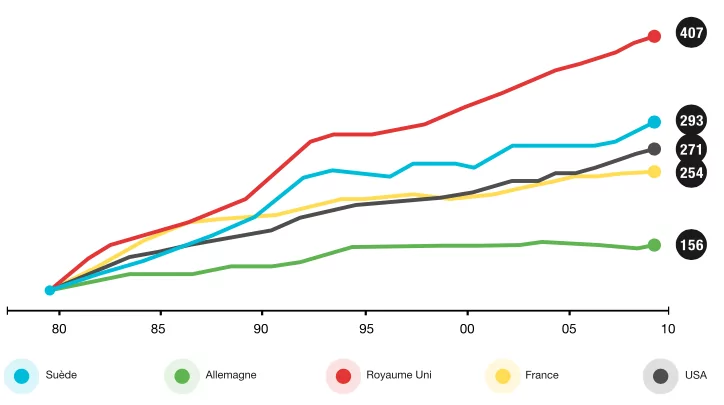

1. Une croissance soutenue avant 1970, malmenée puis restaurée après 1992

Comme tous les pays occidentaux, la Suède a connu une croissance ininterrompue de l’après-guerre jusqu’au milieu des années 1970. Elle a profité de cette prospérité pour mettre en place un certain nombre de cadres institutionnels économiques et sociaux, qui laisseront de cette période le souvenir de l’âge d’or du « modèle suédois ». L’objectif prioritaire de plein-emploi, en particulier, était alors au cœur de la politique économique et la croissance légèrement inférieure à celle des autres pays de l’OCDE.

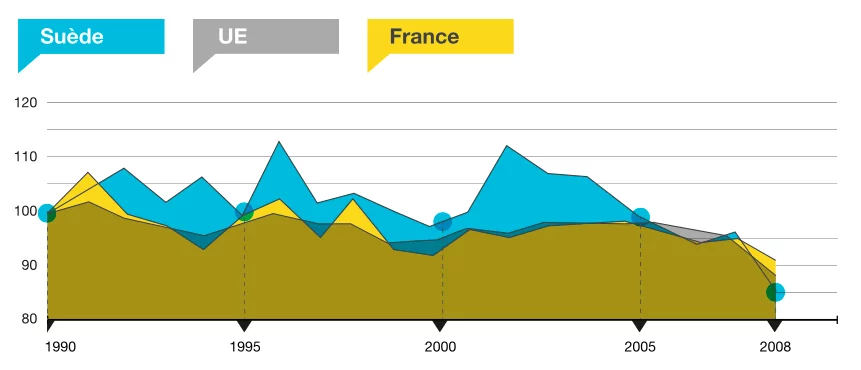

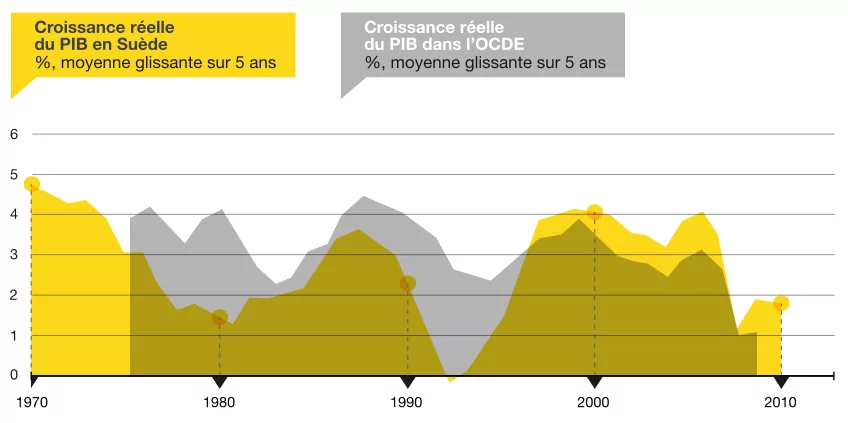

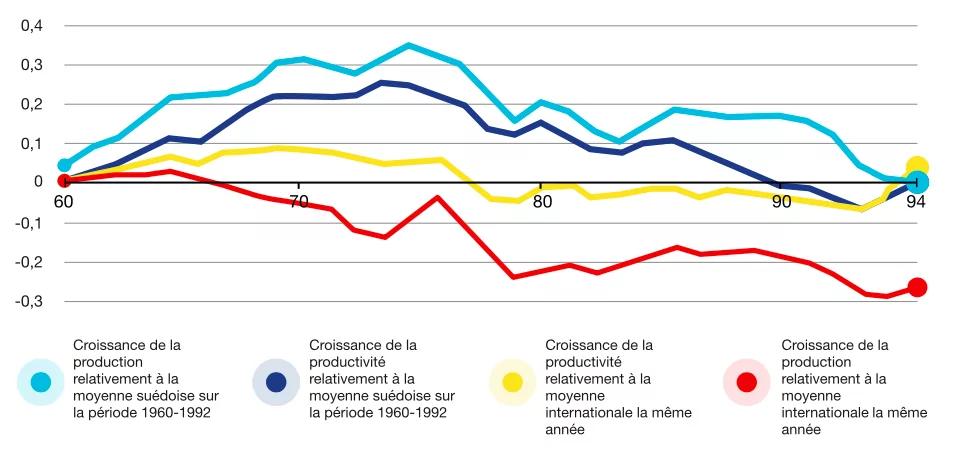

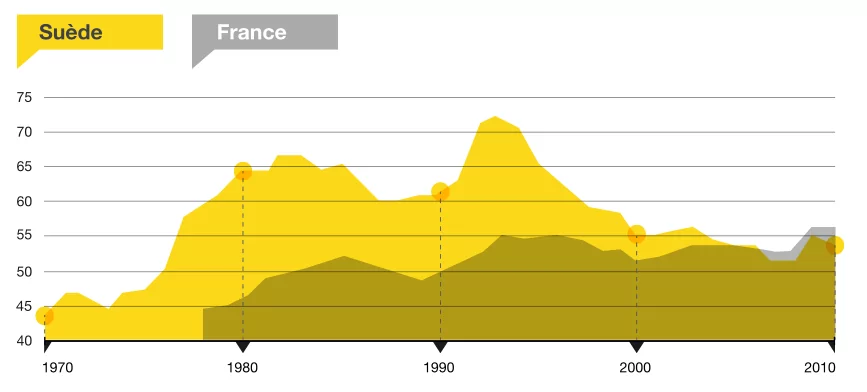

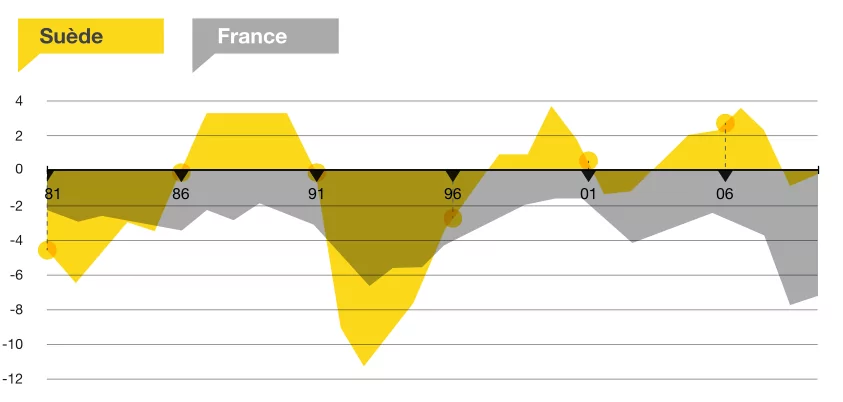

Puis la Suède a subi comme ses voisins le contrecoup des chocs pétroliers, dès le début des années 1970. Toutefois, le ralentissement y a été particulièrement marqué et durable. Le déficit de croissance suédois au regard de la moyenne des pays de l’OCDE s’est amplifié dans les années 1970 et 1980, jusqu’à la crise bancaire du début des années 1990 (cf. graphique 1). Le pays est alors entré en récession pendant trois ans (cf. encadré 1).

Les causes et la chronologie de cette crise font l’objet de vifs débats (Vidal, 2010). Certains pensent qu’elle traduit l’essoufflement ou une dérive progressive du modèle : le poids de l’État-providence et la perte de compétitivité extérieure auraient entrainé sa chute. D’autres parlent d’un choc plus brutal, qui serait la conséquence de la libéralisation financière enclenchée dans les années 1980. D’autres enfin estiment que le modèle suédois d’après-guerre a toujours été sous-performant parce que défavorable à la croissance, précisément à cause de ses caractéristiques qui faisaient pourtant sa popularité à l’étranger (Krantz, 2004).

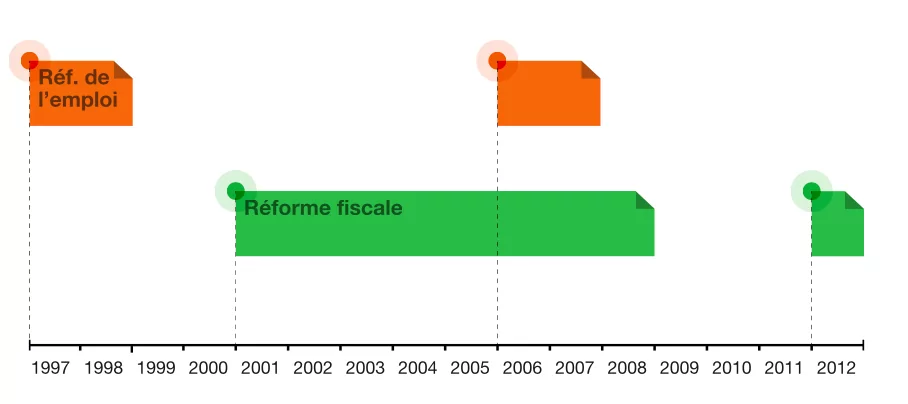

Suite à la récession de 1991-1993, la lutte contre l’inflation est devenue prioritaire et l’assainissement des finances publiques, engagé au début des années 1980, s’est accéléré. Plus généralement, la Suède avait enclenché avant la crise une série de réformes dans les domaines de l’emploi, des régimes de retraite, de la fiscalité… qui expliquent du moins en partie le dynamisme retrouvé de l’économie suédoise. Car en effet, la croissance est redevenue positive en 1994 et s’est accélérée à la fin des années 1990, dépassant alors celle de l’OCDE. En 2010, le PIB suédois semble là encore s’être mieux relevé de la crise de 2008-2009 que celui du reste de l’OCDE (cf. graphique 1).

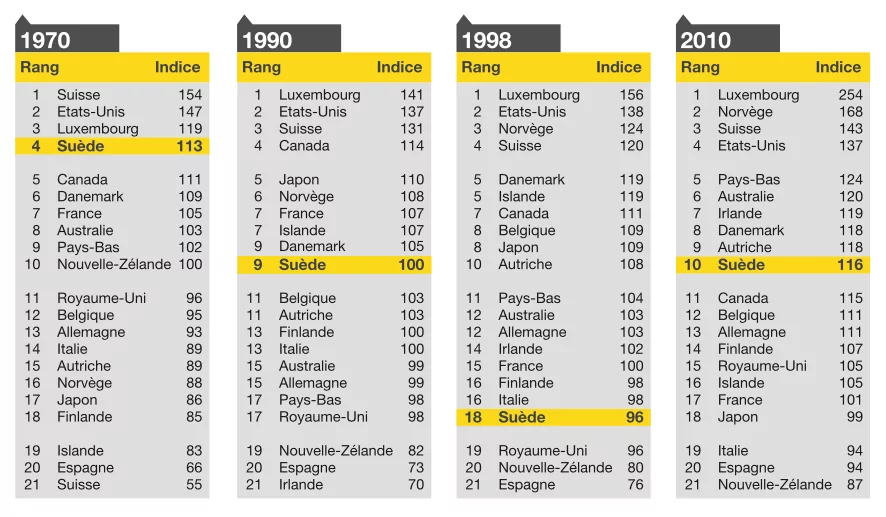

Ramené par habitant, le PIB suédois a vivement augmenté sur la première partie du XXe siècle mais, dans la seconde moitié, a crû moins vite que le PIB per capita moyen de l’OCDE, au point de voir la Suède décrocher régulièrement dans le classement de tête. C’est l’élément le plus évoqué dans la littérature par ceux qui entendent démontrer la contre-performance du modèle : à partir de 1970 pour les auteurs qui soulignent les dérives d’un système antérieurement performant, ou dès 1950 pour ceux qui récusent toute performance économique du « modèle », tels Krantz (op.cit.) ou Henrekson (2001).

Le tableau 2 permet de prendre la mesure de ce phénomène. En 1970, le PIB par habitant en Suède était supérieur de 13 % à la moyenne des 25 pays les plus riches de l’OCDE. Le pays occupait alors la 4e place du classement. À partir de 1970, il a décliné jusqu’à passer en dessous de la moyenne OCDE. En 1998, il occupait la 18e place. Il a repris ensuite une croissance supérieure à la moyenne. En 2010, il était de nouveau au-dessus de la moyenne OCDE (10e place du classement). Le classement du FMI de 2011 situe la Suède au 8e rang, devant l’Allemagne et la France qui sont respectivement aux 19e et 20e rangs.

Graphique 1 – Croissance du PIB en Suède et dans l’OCDE

Source : OCDE.

Encadré 1 – LA CRISE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DE 1991-1992

Avant les années 1980, la Suède avait un système d’accès au crédit très réglementé relativement aux autres pays européens. Parallèlement, le pays était enserré dans une spirale inflationniste, caractérisée par une succession de dévaluations de la couronne et d’exigences d’augmentation des salaires. La dérégulation financière et du crédit faisait partie des mesures prises par le Gouvernement pour sortir de cette situation. Vidal (2010) fournit une description synthétique de la crise et de ses effets d’entrainement10: « Au cours des années 1980, le système financier suédois a été déréglementé, ce qui a favorisé la croissance du crédit et l’endettement des ménages, et l’émergence d’un cycle financier. Les agents privés ont utilisé des crédits qui croissaient rapidement pour financer l’investissement en logements, et aussi la consommation : le taux d’endettement des ménages a beaucoup augmenté de 1985 à 1989, et le taux d’épargne a chuté. » Les banques suédoises finançaient ces crédits en empruntant massivement à l’étranger où les taux étaient plus avantageux, s’exposant graduellement à un risque de change, et la bulle immobilière a gonflé : les prix ont augmenté en moyenne de 38 % entre 1989 et 2002 mais ont été multipliés par 9 en 10 ans pour les baux commerciaux au centre de Stockholm. L’éclatement de la bulle est venu du choc de la réunification allemande (que l’Allemagne a principalement financée par l’emprunt et donc via une augmentation de son taux d’intérêt). La Suède a été contrainte d’augmenter son taux d’intérêt à son tour, pour maintenir la parité de sa monnaie, mettant un coup d’arrêt à la progression des prix de l’immobilier. Les taux de défaut sur prêts sont passés de 0,5 % à 5 % en 1992, puis à 11 % en 1993 lorsque la banque centrale a été contrainte de laisser flotter – et donc chuter – la couronne. Les banques, dont les emprunteurs étaient insolvables, et qui avaient elles-mêmes emprunté en devises étrangères, ont fait progressivement faillite. Pour assainir les bilans bancaires, l’État a mis en place un plan de sauvetage des banques, accroissant sa dette publique11. Les nombreux licenciements, d’abord dans la construction, ont entraîné un bond du chômage de 2 à 10 % de la population active, tandis que les ménages ont dû restreindre leur consommation pour se désendetter. La crise bancaire s’est donc propagée à l’économie dans son ensemble. Cette crise n’est pas identique à celle des subprimes aux États-Unis, bien qu’elle soit le résultat de l’éclatement d’une bulle immobilière : en Suède, il ne s’agissait pas de prêts accordés à des ménages pauvres et les pertes sur les prêts hypothécaires des ménages sont restées finalement assez faibles.

Tableau 2 – PIB/habitant ajusté en parité de pouvoir d’achat dans les 25 pays les plus riches de l’OCDE (moyenne OCDE = 100)

Sources : OCDE, National Accounts Main Aggregates 1960-1997, vol.1, 1999. OCDE, Main Economic Indicators (janvier 1999). OCDE Stat 2010.

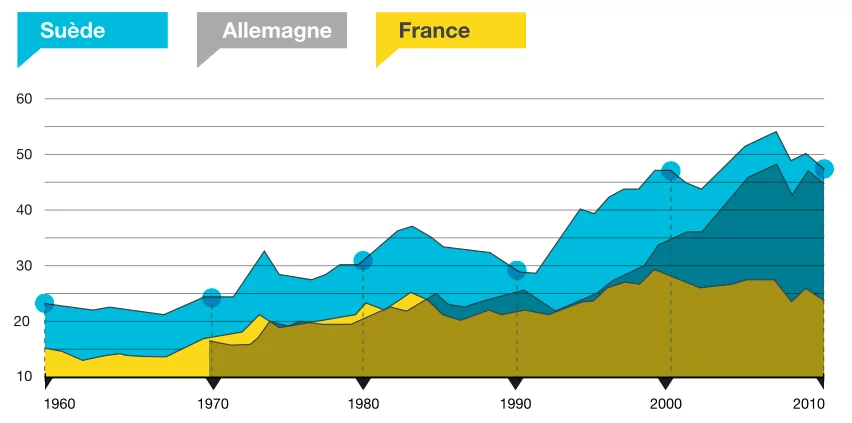

2. Une croissance tirée par le développement spectaculaire des exportations

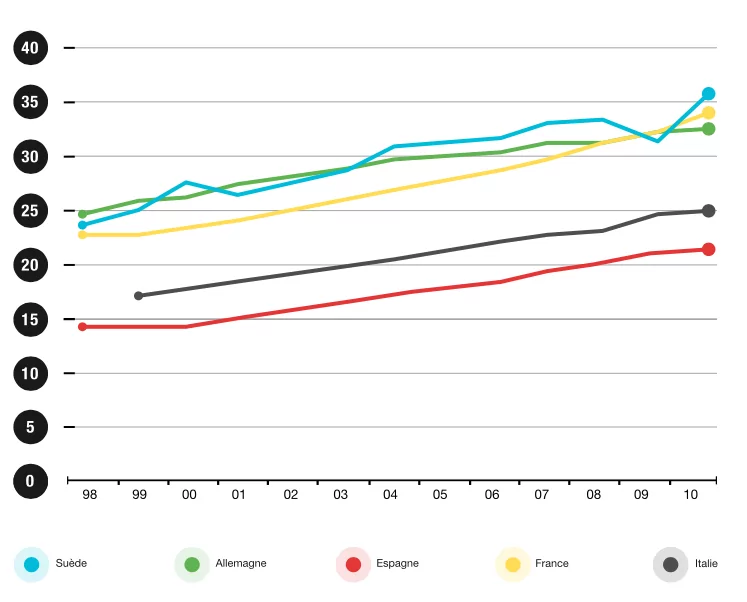

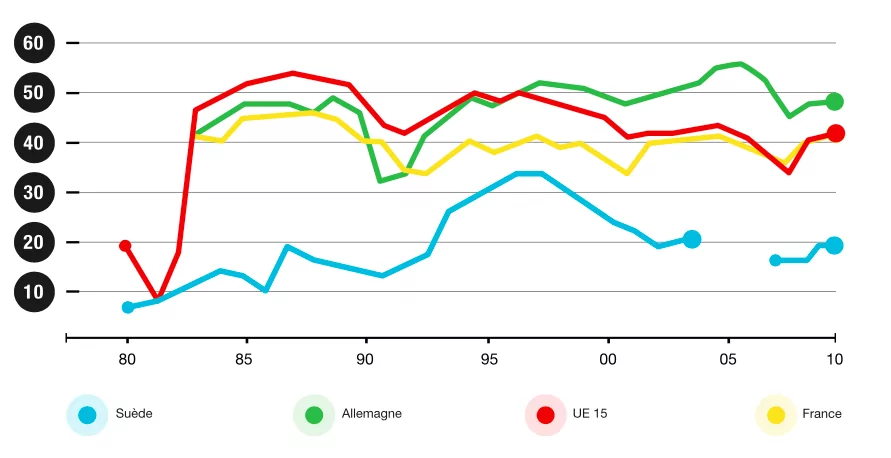

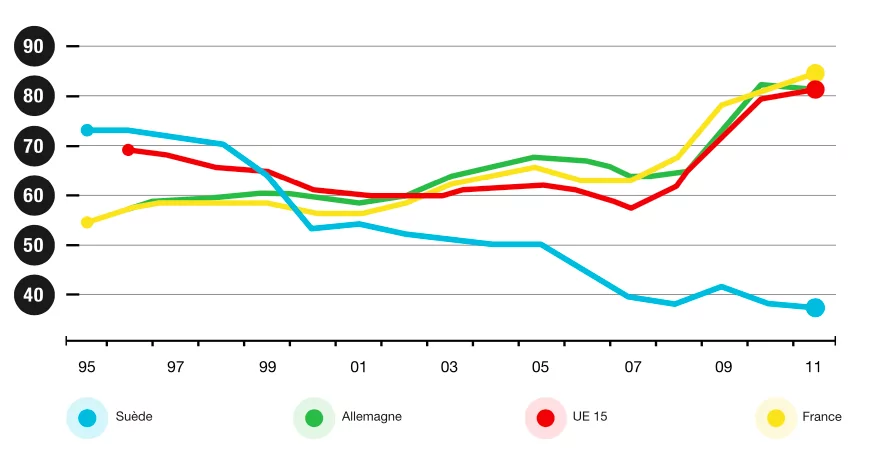

La santé de l’économie suédoise repose très largement sur les exportations (Chabert et Clavel, 2012), qui représentent 50 % du PIB en 2010. Comme le montre le graphique 2, la part des exportations dans le PIB suédois a continuellement augmenté depuis 1970 et jusqu’à la crise de 2008, en dehors d’une période de repli dans les années 1980, et a toujours été supérieure à ce que l’on observe en Allemagne.

Graphique 2 – Exportations de biens et services (en % du PIB)

Source : Perspective Usherbrooke.

La culture de l’export en Suède est en partie liée à la taille réduite du pays (marché de 9,5 millions de consommateurs), qui favorise son ouverture vers l’extérieur. Elle s’explique également par l’abondance de ses ressources naturelles (bois et minerai de fer notamment) dont on a vu plus haut qu’elles avaient été massivement importées après-guerre par l’Europe en pleine reconstruction (Vidal, op.cit.). Par la suite, cette ouverture a été à la fois confirmée et facilitée sur différents volets réglementaires, fiscaux et douaniers notamment. Gwartney et al. (2001) comparent ainsi plus d’une centaine de pays sur la base d’un indice composite d’ouverture commerciale. En 1998, la Suède figurait au 14e rang, quand les États-Unis et la France se plaçaient respectivement aux 31e et 38e rangs12.

Quelques années plus tard, le 1er janvier 2005, la Suède devenait membre de l’Union européenne. Bandick (2011) montre que, même si les réformes et libéralisations antérieures avaient déjà fait de la Suède « l’une des économies les plus globalisées au monde », l’entrée dans l’UE a marqué le coup d’envoi d’un accroissement rapide des investissements directs (entrants) de l’étranger, principalement sous la forme de fusions-acquisitions, qui sont un catalyseur des échanges internationaux. Au début des années 2000, la Suède présentait ainsi l’une des proportions les plus élevées de l’OCDE d’emplois nationaux « détenus » par des filiales de groupes étrangers. Symétriquement, la Suède était en 1990 l’un des quatre seuls pays de l’OCDE dont le stock des IDE sortants représentait plus de 20 % du PIB (Andersson et al., 1996). Enfin, un autre élément d’explication de cette forte ouverture aux marchés extérieurs est la maîtrise de langue anglaise par la population : « Les Suédois n’ont pas nécessairement un anglais académiquement parfait mais la connaissance pratique de l’anglais est très largement répandue (90,6 % de la population en 2007, contre 44,7 % en France ; source Eurostat), avec une grande aisance à l’oral. Ceci est un atout pour partir à la conquête des marchés internationaux. L’apprentissage de la langue commence très jeune et passe beaucoup par l’expression orale. Dans l’environnement des Suédois et au-delà de l’enseignement, certains éléments facilitent peut-être cet apprentissage, comme le fait que les films soient sous-titrés mais jamais doublés ou encore le très fort taux de connexion à Internet de la population, et ce dès le plus jeune âge. » (Service économique régional de Stockholm, DG Trésor).

Dans l’absolu, l’export concerne la plupart des entreprises, à savoir 80 % des entreprises de plus de 50 salariés dans le cas des secteurs manufacturiers13. En valeur cependant, les exportations sont très concentrées. De grandes entreprises telles que Saab, Volvo, Ericsson, AstraZeneca, ABB ou Atlas Copco participent activement au dynamisme des exportations. En 2010, les 10 premiers groupes suédois représentaient près de 33 % des exportations de biens14. En France, selon le service des douanes (2011), les 10 premiers exportateurs assuraient 16 % des exportations en 2007 et les 100 premiers exportateurs environ 38 % des exportations en 201115.

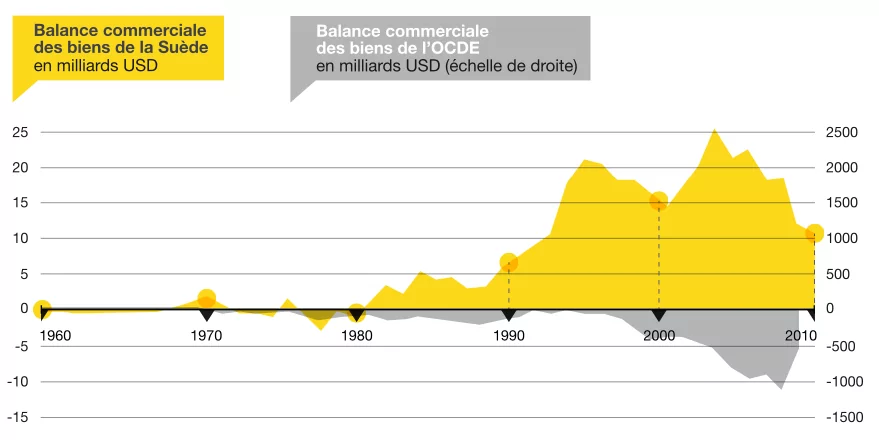

Le deuxième trait caractéristique de la Suède en matière d’ouverture internationale, c’est que ses exportations excèdent ses importations. Alors que l’OCDE dans son ensemble n’a jamais cessé d’accroître son déficit commercial de biens avec le reste du monde, la Suède est parvenue à maintenir ses exportations nettes (cf. graphique 3).

Graphique 3 – Evolution de la balance commerciale des biens en Suède et dans l’OCDE

Source : OCDE.

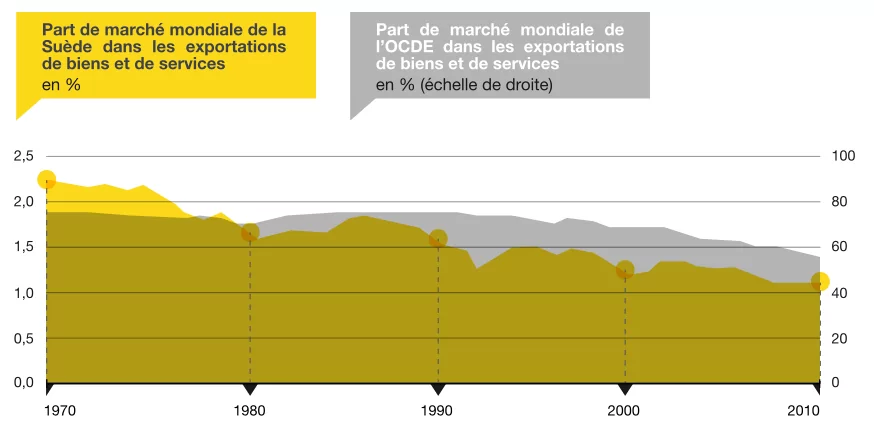

Plusieurs périodes méritent d’être distinguées. Des années 1960 à la fin des années 1980, la balance commerciale de biens suédoise peinait à s’équilibrer de manière durable. La part de marché mondiale de la Suède dans les exportations de biens et services diminuait alors que l’OCDE dans son ensemble se maintenait (cf. graphique 4). Vidal (op.cit.) explique que « la spécialisation internationale traditionnelle de la Suède la rendait très vulnérable aux chocs et aux mutations des années 1970 et 1980. Parmi ses principales spécialisations, il y avait les produits en bois et la sidérurgie qui correspondent à ses principales ressources naturelles. Ces branches sont de fortes consommatrices d’énergie, et la croissance mondiale de ces produits a été très ralentie à partir des années 1970. » (p.13)

Graphique 4 – Parts de marché mondiales de la Suède et de l’OCDE dans les exportations de biens et services

Source : OCDE.

Face à la détérioration de la compétitivité extérieure de ses entreprises, le gouvernement a procédé à une série de dévaluations de la couronne suédoise. La première vague de dévaluations, entre 1977 et 1982, a permis d’améliorer la compétitivité et la rentabilité des entreprises exportatrices sur une courte durée. Dès la fin des années 1980 en effet, la compétitivité-coût des entreprises s’était une nouvelle fois dégradée, du fait de l’augmentation des salaires et d’une poussée de l’inflation en résultant (Vidal, op.cit.). Oh et al. (2009) soulignent ainsi que « la Suède a perdu 1/5e de sa part de marché mondiale entre 1977 et 1992, en dépit d’une dépréciation de 50 % de la couronne face aux autres monnaies » ; ils attribuent cette contre-performance à une croissance insuffisante de la productivité des entreprises.

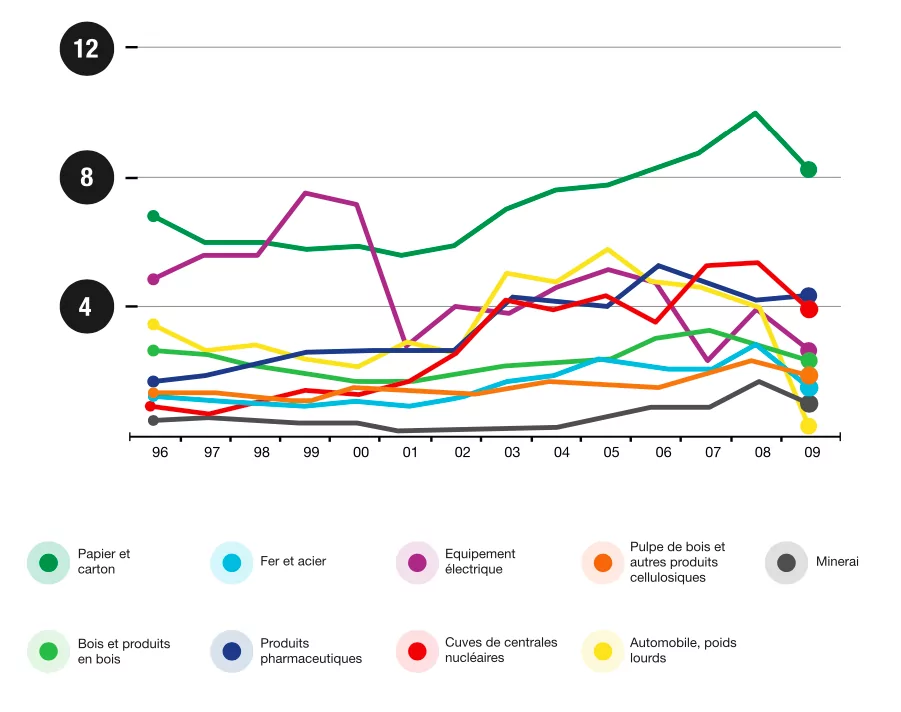

La dernière dévaluation a eu lieu en 1992-1993, pendant la crise immobilière et bancaire, au moment de l’abandon du taux de change fixe. Le solde commercial a alors nettement décollé (cf. graphique 3) et la part de marché de la Suède dans les exportations mondiales s’est redressée sensiblement. La balance commerciale a toutefois subi deux périodes de repli, entre 1996 et 2001 puis à partir de 2004, principalement en raison de la dégradation de la position de deux secteurs clés : les fabricants d’équipements électriques d’abord et l’industrie automobile ensuite. Les principaux secteurs contribuant aujourd’hui à l’excédent commercial suédois sont, comme les deux précédents, des industries mures voire anciennes : par importance décroissante, l’industrie du papier, l’industrie pharmaceutique, l’équipement pour centrales nucléaires, les équipements électriques et le bois (cf. graphique 5).

Graphique 5 – Solde commercial des huit premiers secteurs exportateurs nets et de l’automobile (en milliards USD)

Source : OCDE.

Conclusion

Si la Suède peut prétendre au statut de modèle, c’est soit du fait de son dynamisme économique depuis l’après-guerre jusqu’en 1970, soit du fait de la vitalité qu’elle a retrouvée depuis 1993. Entre-temps, le pays a connu deux décennies de moindre croissance et, en 1992, une crise brutale. Le gouvernement a non seulement réussi son plan de sauvetage des banques mais il a surtout engagé une série de réformes structurelles déterminantes pour la reprise de l’économie et le maintien de l’industrie, dont les effets se ressentent encore aujourd’hui. La dépréciation de la couronne fin 1992, l’essor du commerce international, les mesures adoptées par l’État… sont autant de facteurs ayant facilité la sortie de crise. Chabert et Clavel (2012) estiment que la dépréciation de la couronne en novembre 1992 a permis de gagner 5 points de croissance des exportations, soit une contribution d’1,4 point à la croissance du PIB en 1993.

- 10 – Pour des éléments précis sur les mécanismes de la crise suédoise et les solutions apportées par l’État, voir également Schoeffler (1993), Ecopublix (2008), Letondu (2009) ou Chabert et Clavel (2012).

- 11 – Selon le Service économique régional de Stockholm, le sauvetage des banques a coûté 4 % du PIB à lʼÉtat au moment des mesures dʼurgence, ramené à 1,5 % dès 1997 et à environ 0 quinze ans plus tard (Chabert et Clavel, 2012). Sʼajoutant au sauvetage des banques, les effets de trois ans de récession et de mesures budgétaires contra-cycliques ont creusé le déficit public à 9 % en 1992 puis à 11 % en 1993. Le solde budgétaire est redevenu positif en 1998 (Letondu, op.cit. ).

- 12 – La Suède affiche 82 % de la note maximale, détenue par Hong-Kong et Singapour. Les États-Unis 77 % et la France 72 %.

- 13 – Eliasson et al. , 2012.

- 14 – Voir Clavel et Chabert (2012).

- 15 – Comparer le taux d’ouverture de deux pays de tailles très différentes pose toutefois un problème méthodologique. Toutes choses égales par ailleurs, un petit pays est plus ouvert qu’un grand. Le marché intérieur suédois est de taille un peu plus réduite que celui de l’Ile-de-France ; or le commerce de l’Ile-de-France avec le reste des régions françaises n’est pas comptabilisé comme une exportation.

Une culture de l’innovation et de l’investissement, facteur de productivité

« Une forte culture de l’innovation a propulsé la Suède à la pointe du développement technologique » peut-on lire dans un livre publié par l’Institut suédois pour vanter le dynamisme du pays16. Cette image de la Suède championne de la R&D et de l’innovation est fortement ancrée dans les esprits, constamment relayée par un nombre croissant de rapports et classements internationaux17181920.

On peut toutefois reprocher à ces articles et rankings une tendance à l’amalgame : le comportement des entreprises est une chose (par exemple le niveau de dépense de R&D), celui des usagers présents sur le même territoire en est une autre (par exemple l’usage des TIC parmi les séniors). Lier ces deux aspects, parmi d’autres variables hétérogènes, pour en conclure à la vitalité d’une « culture de l’innovation » peut sembler précipité. D’où l’importance d’y regarder de plus près.

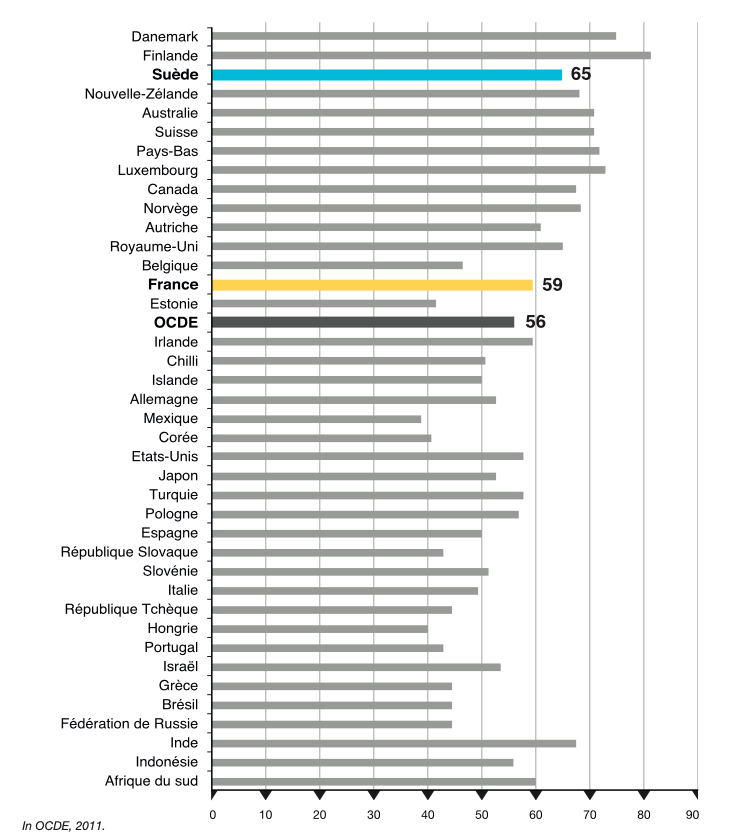

1. Une grande partie des entreprises suédoises investissent plus en R&D que leurs homologues européennes

Avec une dépense représentant 3,4 % du PIB en 2010, la Suède est un des pays au monde qui investissent le plus en R&D, ce qui lui vaut chaque année l’attention, les compliments et l’envie de nombreux observateurs, notamment européens. La part publique de cette dépense étant minoritaire21, c’est à ses entreprises et notamment aux plus grandes d’entre elles22 que la Suède doit d’avoir dépassé l’objectif des 3 % que se sont assigné les pays membres de l’UE dans le cadre de la stratégie de croissance UE 2020, contrairement, entre autres, à la France et à l’Allemagne (cf. graphique 6).

Graphique 6 – Dépense intérieure de R&D (en % du PIB)

Source : OCDE.

L’hypothèse d’un biais méthodologique ou fiscal peut être rapidement écartée : d’une part les données sont harmonisées par Eurostat, d’autre part il n’existe pas de crédit impôt recherche ni de mesure équivalente en Suède. Dès lors, une question importante pour comprendre ce particularisme – et pour apprécier la probabilité que les entreprises françaises suivent un jour la même voie – est de savoir à quel point il est structurel, c’est-à-dire mécaniquement déterminé par la spécialisation économique du pays, ou au contraire « culturel » ou « géographique ». Une analyse structurelle-résiduelle (cf. annexe 1) a été menée à cette fin, pour l’année 200723, concernant les entreprises industrielles (y.c. énergie), la construction et les services marchands, et en se donnant un ensemble de pays européens comme territoire de référence24 (cf. encadré 2 page suivante).

Encadré 2 – COMMENT EXPLIQUER LES ÉCARTS D’EFFORT DE R&D D’UN PAYS À L’AUTRE ?

L’effort de R&D privé, c’est-à-dire le ratio entre la dépense de R&D et la valeur ajoutée des entreprises, varie sensiblement d’un pays à l’autre. Ces écarts ont deux origines. Premièrement, un pays peut détenir un positionnement favorable dans des secteurs qui, par nature, sont intensifs en R&D : produits pharmaceutiques, instruments médicaux, aérospatial… On appelle « effet structurel » cet impact mécanique de la spécialisation sectorielle du pays étudié. Deuxièmement, la part complémentaire de cet écart, qui dépend par construction de facteurs propres au territoire (particularismes institutionnels, culturels, micro et macro-économiques…) est appelée « effet géographique » ou encore parfois « effet résiduel ». C’est ce dernier effet qui permet de voir, le cas échéant, si des secteurs même peu intensifs en R&D contribuent au bon positionnement du pays en matière d’effort de R&D. L’analyse structurelle-résiduelle (ASR) est une façon d’examiner ces écarts et de les commenter ( cf. annexe 1).

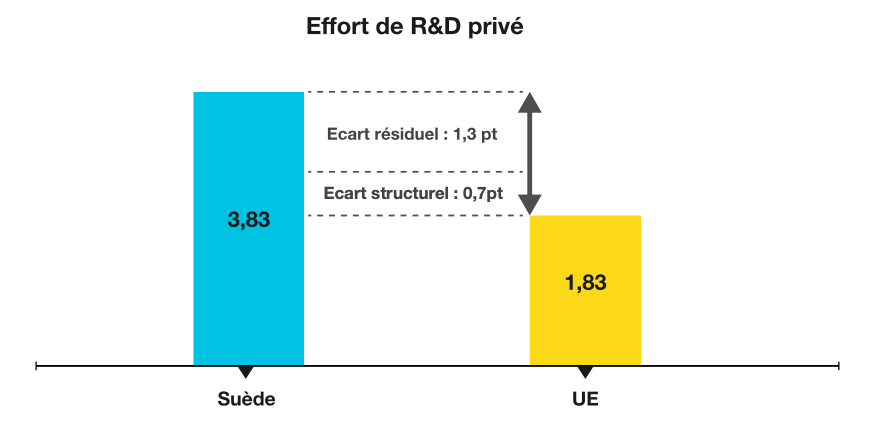

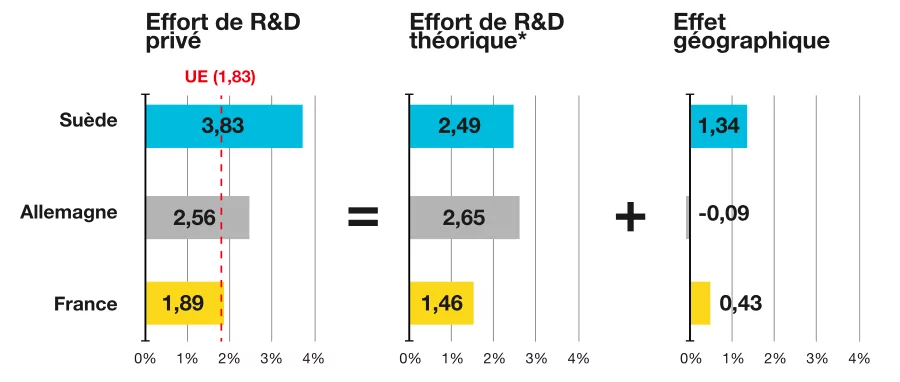

Il en ressort que la Suède bénéficie d’une double dynamique. Sa spécialisation sectorielle, favorable aux activités intensives en R&D, est un premier avantage induisant un supplément d’effort de 0,7 point de PIB par rapport au territoire européen pris comme référence (cf. graphique 7). Mais surtout, les entreprises suédoises investissent bien plus en R&D que leurs partenaires européens des mêmes secteurs, expliquant un deuxième surcroît d’effort de 1,3 point de PIB. La somme des deux représente les 2 points de PIB qui séparent la Suède de l’ensemble des pays européens en matière d’effort de R&D.

Graphique 7 – Ecart des efforts de R&D des entreprises en Suède et dans l’UE en 2007 (en % de la valeur ajoutée des entreprises)

Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.

Secteurs considérés : industrie (y.c. énergie), construction et services marchands. L’écart structurel mesure l’effet de la spécialisation sectorielle ; l’écart résiduel reflète le comportement propre aux acteurs suédois.

Pour mémoire, les entreprises françaises, elles aussi, investissent plus en R&D que la moyenne de leurs concurrentes européennes. Mais cela vient compenser les effets d’une spécialisation sectorielle peu favorable. Si chacun des secteurs français investissait au niveau de ses homologues européens, leur effort de R&D ne représenterait en effet que 1,46 % de leur valeur ajoutée (effort de R&D théorique), sensiblement au-dessous de la moyenne européenne (1,83 %), alors qu’il est de 1,89 % en réalité (cf. graphique 8).

Graphique 8 – Décomposition de l’effort de R&D privé en 2007(en % de la valeur ajoutée des entreprises)

Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.

Secteurs considérés : industrie manufacturière (y.c. énergie), construction et services marchands.

N.B. : Données 2007 pour la Suède et l’Allemagne, 2006 pour la France. * L’effort en R&D privé théorique est l’effort de R&D privé du pays si chacun des secteurs, en fonction de son poids dans le PIB, avait investi au même niveau que la moyenne des pays européens.

Dans le cas allemand, c’est le contraire : les entreprises allemandes investissent plutôt moins en R&D que leurs partenaires européens, ce qui « prive » l’Allemagne d’environ 0,1 point d’effort de R&D, mais leur spécialisation sectorielle très favorable induit in fine un supplément de 0,73 point par rapport à la moyenne européenne (2,56 % versus 1,83 %).

Le volontarisme des entreprises suédoises en matière de R&D est donc avéré et important. On mesure combien ce comportement est répandu en détaillant, secteur par secteur, les écarts d’intensité technologique avec la moyenne européenne (cf. annexe 2).

Mesurer le particularisme suédois en matière d’investissement privé dans la R&D est une chose ; l’expliquer en est une autre. En l’absence de cause évidente, le Service économique régional de Stockholm (DG Trésor) évoque plusieurs hypothèses (cf. encadré 3).

Encadré 3 – Hypothèses pour expliquer l’ampleur de l’effort des entreprises en matière de R&D25

L’effet taille

La Suède est un petit pays. Son PIB de 2011 est environ 5 fois moins élevé que le PIB français. La structure économique de la Suède étant caractérisée par la présence de grands groupes, lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux fournissent un effort élevé d’investissement en R&D, cela pèse fortement sur l’effort total du pays. Pour rappel, les 10 premiers groupes suédois assurent 53 % de la R&D privée en 2009.

Les stratégies de certaines entreprises

Dans les années 2000, Ericsson a fait le choix de s’orienter davantage vers la gestion des réseaux de télécommunication que vers les équipements. Ce choix a été bénéfique – en termes de type de clients et de contrats, de rentrées financières… – et a poussé l’entreprise vers une activité plus intensive en recherche et développement. Dans un autre domaine, les groupes Volvo et Saab se sont désengagés de leurs activités de construction automobile (vendues respectivement à Ford en 1999 et à GM en 2000) pour se concentrer sur celle des poids lourds (respectivement Volvo AB, qui possède notamment Renault VI et Scania). Ces derniers contiennent plus de technologies et là encore, sont au cœur d’un marché dynamique, avec des clients beaucoup moins sensibles aux prix que ceux de la construction automobile. Naturellement, rien ne garantit que ces entreprises fassent toujours des choix stratégiques profitables. Cette explication est donc purement conjoncturelle.

Patriotisme industriel, protectionnisme capitalistique et politique d’attractivité

Le capitalisme suédois a été marqué par l’essor, à la fin du XIX e et au début du XX e siècle, de quelques puissantes familles d’industriels (dont les Wallenberg), rejointes plus récemment par d’autres familles misant davantage sur le commerce (Ikea), la sécurité (Securitas et ses spin-offs , tels que Loomis), les médias. Le pouvoir de ces familles, qui affichent un certain patriotisme industriel, est notamment lié à une forme de protectionnisme capitalistique qui permet de garder le contrôle des grands groupes mondialisés.

De plus, dans un objectif affiché d’attractivité, la Suède réduit le taux de l’impôt sur les sociétés, qui est ainsi passé de 26,3 % à 22 % le 1 er janvier 2013, avec l’objectif d’atteindre 15 % « à moyen terme ». Or, les entreprises suédoises tendent à maintenir leurs centres de recherche et développement à proximité de leur siège. De plus, les fondations privées sont une tradition suédoise ; les plus grosses d’entre elles, comme les trois principales fondations Wallenberg par exemple, financent largement les activités de R&D. Elles bénéficient en échange de certaines exonérations fiscales.

L’exception du professeur

Les professeurs et chercheurs, dans les universités et les grandes écoles, sont détenteurs de la propriété intellectuelle de leurs recherches, par exception à la loi LAU de 1949. Cela permet une exploitation facile des résultats et un passage plus simple de l’idée à l’entreprise, d’autant plus que de nombreuses universités se sont dotées d’incubateurs destinés à soutenir le transfert de technologie et la création de start-up .

2. Les entreprises suédoises tirent-elles profit de cet investissement en R&D ?

Dans la plupart des pays européens, ainsi qu’au niveau de la Commission européenne elle-même, de nombreux observateurs déplorent que l’effort de R&D ne débouche pas suffisamment sur des activités innovantes et solvables : dépôts de brevets avec octroi de licences, lancement de nouveaux produits, création de nouvelles entreprises… Les métriques utilisées sont diverses mais la frustration est la même : la dépense de R&D, soigneusement mesurée et ardemment encouragée, ne s’accompagnerait pas d’une « destruction créatrice » comparable à ce que l’on croit observer aux États-Unis. Ceci alimente de longue date le sentiment d’un « paradoxe », posé noir sur blanc par la Commission en 1995.

La Suède n’échappe pas à ce débat : le « paradoxe suédois » mobilise ainsi beaucoup d’attention dans la littérature économique. À quoi sert d’avoir un niveau record de dépense de R&D si les activités innovantes tangibles, ou surtout statistiquement traçables, ne s’en trouvent pas augmentées d’autant ?

Dès 1987, Ohlsson et Vinell affirment que les productions et exportations suédoises ne sont pas suffisamment alimentées par l’effort de R&D. Edquist et McKelvey (1996) s’étonnent à leur tour de la faible part des productions high-tech en Suède, malgré les budgets de R&D très conséquents qui sont investis par les entreprises ; ils baptisent « paradoxe suédois » ce syndrome qui sera confirmé ensuite à de multiples reprises. Les auteurs les plus sceptiques, tels Ejermo et Kander (2011), ne manquent pas d’ailleurs de souligner qu’il a été tellement confirmé, dans à peu près tous les pays européens et jusqu’aux États-Unis eux-mêmes (Jones, 1995), qu’il n’y a peut-être plus lieu de parler de paradoxe. Le débat est cependant toujours actif, d’une part parce que le constat est régulièrement affiné et réaffirmé26, d’autre part parce que cette préoccupation reste totalement prégnante chez les décideurs politiques (OCDE, 2005).

Pour leur part, Ejermo et Kander (op.cit.) n’adhèrent pas à la thèse d’un paradoxe spécifiquement suédois : ils attribuent à de probables biais statistiques la différence de productivité de la R&D (exprimée en nombre de brevets déposés par dollar de R&D dépensé) qu’ils mesurent entre la Suède et les États-Unis. En revanche, ils soulignent que cette productivité de la R&D s’est accrue en Suède de 40 % entre 1985 et 1998, y compris dans des secteurs manufacturiers moyennement ou faiblement intensifs en technologie. Ils rapprochent en outre ce sursaut, consécutif à la sortie de crise de 1993 en Suède, d’un mouvement analogue observable aux États-Unis quelque dix ans plus tôt. Ainsi, le phénomène fondamental selon eux n’a rien d’un paradoxe national mais relève de l’alternance entre des phases de transformation (de 20 à 25 ans) au cours desquelles la productivité de la R&D est modérée et des phases de rationalisation (10 à 15 ans) où elle augmente significativement. On retrouve là l’idée que les économies nationales parviennent, plus ou moins bien et plus ou moins vite, à se saisir de nouveaux paradigmes technologiques ou « régimes technologiques » (Malerba, 2004).

3. L’effort d’innovation est-il à l’origine des gains de productivité observés en Suède ?

C’est établi, il est irréaliste de rechercher un lien mécanique et linéaire entre l’investissement en R&D et la croissance économique (Aghion et Howitt, 1998). Dans le cas suédois, il est en revanche très instructif de rapprocher l’effort de R&D des entreprises avec l’accroissement de leur productivité.

Comme le note Edquist (2011), les gains de productivité se sont accélérés en Suède à la sortie de la crise, en 1993. Nombre d’économistes attribuaient ce rebond à un phénomène de rattrapage et pensaient qu’il s’essoufflerait en quelques années. Or, la progression de la productivité est non seulement restée élevée entre 1995 et 2005, mais elle a même atteint l’un des niveaux les plus élevés au monde27.

Deux explications de ce phénomène sont fréquemment invoquées. La première porte sur les effets bénéfiques des libéralisations des années 1980, via le renforcement de la pression concurrentielle sur les entreprises (Nickell, 1996). La seconde relève l’effet de la diffusion des TIC dans l’économie, démontré à diverses reprises dans le cas suédois, à partir du milieu des années 1990.

Edquist en ajoute une troisième. Il souligne en effet l’importance, en Suède, des investissements dans le capital immatériel (ou « intangible »), notion qui recouvre l’information numérisée, la propriété intellectuelle (R&D, licences, design…) et les compétences (les qualifications, le capital organisationnel et la marque). En rassemblant des sources hétérogènes, il montre que l’investissement privé dans le capital immatériel a représenté 11 % du PIB en 2004, un effort similaire à ce qu’il observe au Royaume-Uni et légèrement inférieur au cas nord-américain (13 %). Cet investissement est pour lui à l’origine de la moitié des gains de productivité enregistrés en Suède, part justement non expliquée par les seuls apports des biens tangibles, le capital et le travail.

Conclusion

Dans quasiment tous les secteurs industriels, qu’ils soient low-tech ou high-tech , et les services marchands, l’intensité technologique des entreprises est plus forte en Suède que dans le reste de l’Europe. De sorte que l’effort de R&D du pays est bien plus élevé que ce qu’induit sa spécialisation sectorielle. Ce comportement, avéré, n’a pas d’explication évidente ; on peut douter que les politiques publiques d’innovation en soient seules à l’origine.

Pourquoi les entreprises suédoises consentent-elles davantage que leurs homologues à dépenser pour de la R&D, risquée par nature ? Notons que ce comportement n’est ni universel – les Allemands tirent très bien leur épingle du jeu en investissant moins – ni consensuel : le débat autour du rendement de cette dépense, en termes de brevets ou de produits nouveaux, n’est pas tranché. Il semble incontestable, en revanche, que les investissements en R&D et le développement des TIC sont deux sources majeures de gains de productivité enregistrés par l’économie suédoise depuis le début des années 1990.

- 16 – Lagerberg et Randecker, 2010.

- 17 – Dray, 2010.

- 18 – Le Tableau de bord de l’innovation publié par la Commission européenne (2011) classe ainsi la Suède au premier rang de l’innovation, en 2010, parmi les pays membres de l’UE.

- 19 – La Harvard Business School (Porter Michael E., Stern Scott, 2010), de son côté, effectue une étude du « potentiel d’innovation » de 173 pays pour établir un « indice de capacité d’innovation nationale ». En 2010, la Suède est classée huitième, derrière l’Allemagne (3e ) mais devant la France (9e ). La Suède est 2e concernant le nombre d’ingénieurs qualifiés par habitant, mais seulement 21e concernant les politiques d’innovation.

- 20 – Selon l’Insead (2012) enfin, et comme indiqué en introduction, la Suède figure au 2e rang mondial en 2011 concernant la capacité de son infrastructure à favoriser la créativité et l’innovation.

- 21 – Les dépenses publiques de R&D représentent 1 % du PIB.

- 22 – Selon le Service économique régional de Stockholm, les 10 premiers groupes suédois assurent 53 % de la R&D privée en 2009.

- 23 – L’année 2007 a été choisie compte tenu des données disponibles – valeur ajoutée, dépenses de R&D – sur les bases de données de l’OCDE. Lorsque la donnée 2007 était manquante, nous avons utilisé les chiffres de 2006.

- 24 – L’ASR nécessite la construction d’un territoire de référence. Dans notre cas, la zone de référence européenne comprend les pays suivants : Autriche (2007), Belgique (2007), Finlande (2007), France (2006), Allemagne (2007), Grèce (2007), Italie (2007), Pays-Bas (2007), Portugal (2006), Espagne (2007), Suède (2007).

- 25 – Service économique régional de Stockholm (DG Trésor).

- 26 – Ainsi, Bitard et al. (2008) maintiennent qu’il existe un paradoxe suédois quand on compare la Suède aux autres « petits » pays.

- 27 – Voir aussi Oh et al. (2009).

La résilience enviable de l’industrie suédoise

L’économie suédoise a réalisé d’importants gains de productivité depuis 1993 et semble être parvenue à maintenir sa base industrielle. Le poids de l’industrie dans le PIB est en effet de 19,3 % en 2009, bien au-dessus de ce que l’on observe en France (12,5 %) ou au Royaume-Uni (14,5 %). Certes, sur longue période, il tend à diminuer en Suède comme dans l’ensemble des pays industrialisés, mais plus lentement. Cette base industrielle, loin d’être exclusivement tournée vers des secteurs high-tech, repose également sur des secteurs assez traditionnels encore compétitifs.

1. Le regain du secteur manufacturier entre 1993 et 2007

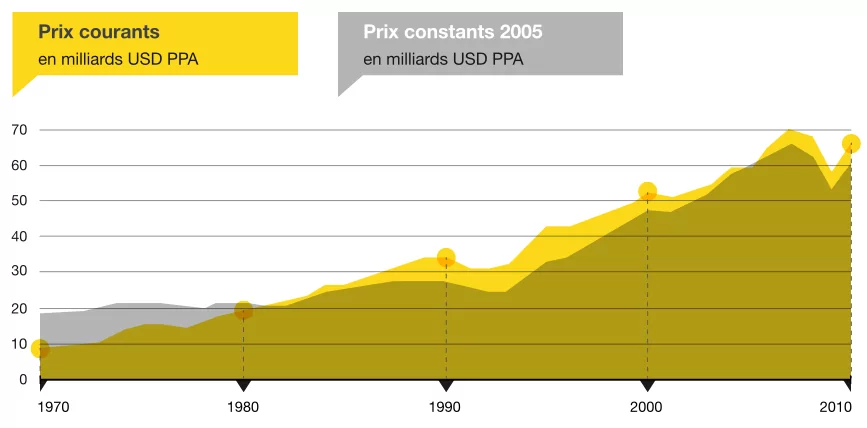

En 2009, l’industrie manufacturière suédoise représentait un peu plus de 14 % de l’emploi total et 19,3 % du PIB. Le graphique 9 montre plusieurs choses. Premièrement, si l’on raisonne en prix courants, le PIB industriel suédois a crû à une allure régulière de 1970 jusqu’en 2007, à la notable exception de la crise 1991-1993.

Mais, deuxièmement, si l’on compare cette fois les courbes en volume et en valeur, on voit apparaître deux périodes bien distinctes. Entre 1970 et 1990, le niveau d’inflation est tel que la croissance réelle est 3,5 fois plus faible que la croissance nominale (1,8 % par an en moyenne, contre 6,7 % en apparence). Entre 1993 et 2007, au contraire, la maîtrise de l’inflation amène à constater une croissance réelle plus forte que la croissance en valeur (6,3 % par an en moyenne, contre 5,6 %).

Autrement dit encore, abstraction faite de l’inflation, le PIB manufacturier en Suède a progressé 3,5 fois plus vite entre 1993 et 2007 qu’entre 1970 et 1990. Incontestablement, c’est là un signe de la vigueur et de la compétitivité de l’industrie suédoise dans les deux dernières décennies. Cette croissance s’explique, dans un premier temps, par un effet de sortie de crise et par la dévaluation de la couronne en 1992. Sur plus longue période, l’essor des exportations ainsi que les gains de productivité, tous deux mentionnés précédemment, ont joué un rôle essentiel. On doit ici souligner que les gains de productivité ne se sont pas limités aux seules grandes entreprises exportatrices, souvent plus productives que les autres, ni aux seules entreprises high-tech. Oh et al. (op.cit.) avancent au contraire qu’ils ont rejailli sur l’ensemble du tissu des entreprises, manufacturières ou non, indépendamment de leur taille et de leur intensité technologique.

Entre 2007 et 2009, le PIB manufacturier suédois a naturellement décru sous l’effet de la crise mondiale. En 2011, il n’avait toujours pas retrouvé son niveau de 2008, même en valeur.

Graphique 9 – PIB manufacturier suédois (secteur énergie compris)

Source : OCDE.

2. Une désindustrialisation plus lente que dans les autres pays développés

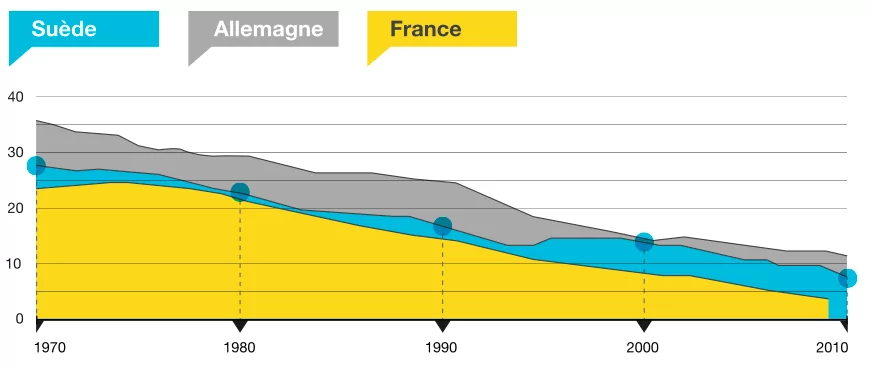

Bien que la Suède connaisse une croissance de son PIB industriel depuis les années 1970, la part de l’industrie dans le PIB n’a cessé de diminuer comme le montre le graphique 10 (page suivante).

Graphique 10 – Part du PIB industriel dans le PIB total (en %)

Source : OCDE.

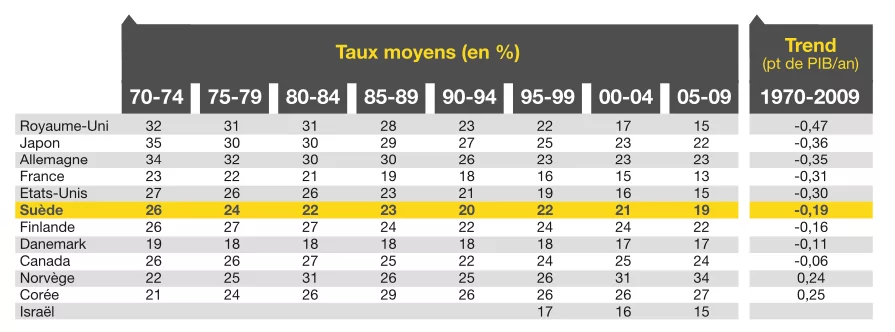

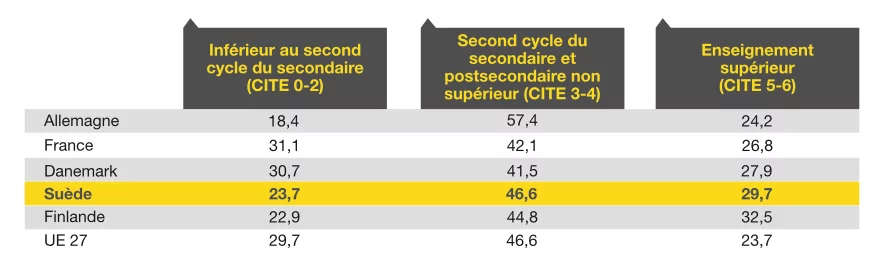

Ce mouvement de désindustrialisation (-0,19 point de PIB par an entre 1970 et 2010) est une tendance commune aux pays développés, comme le montre le tableau 3. Toutefois, la Suède se désindustrialise presque deux fois moins vite que l’Allemagne ou la France (-0,35 et -0,31 point respectivement chaque année). Entre 1970 et 2010, les industries danoise et finlandaise n’ont perdu quant à elles que respectivement 0,11 et 0,16 point de PIB par an.

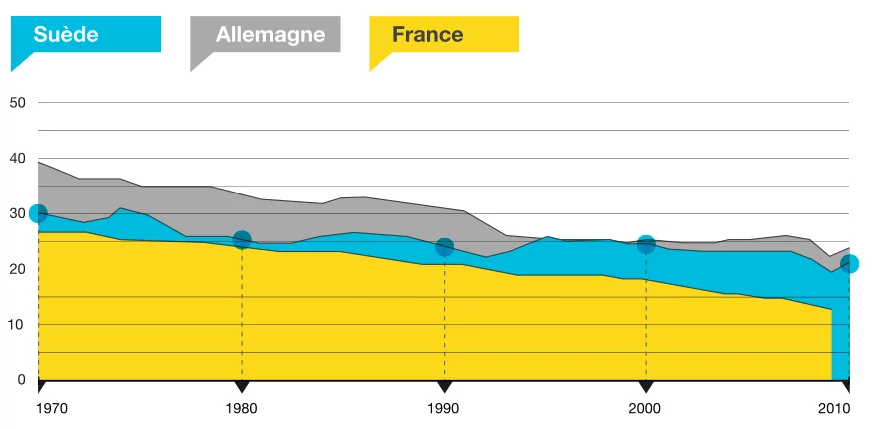

S’agissant de la part des effectifs industriels dans l’emploi, la Suède suit là encore la tendance générale à la baisse, observable dans les pays développés. Le graphique 11 montre que la baisse en Suède est moins rapide qu’en France et en Allemagne.

Graphique 11 – Part dans l’emploi total de l’industrie manufacturière (en %)

Source : OCDE.

Deux explications du phénomène de désindustrialisation des pays développés méritent d’être relevées. D’abord, certaines tâches qui relevaient auparavant du secteur industriel sont aujourd’hui externalisées à des sociétés de services (nettoyage, restauration, gestion des ressources humaines, comptabilité, infogérance…). Un ensemble d’emplois ont donc basculé statistiquement dans la catégorie tertiaire sans aucun changement sur le terrain. Ensuite, les gains de productivité, jusqu’à aujourd’hui plus élevés dans l’industrie que dans les services, font que le poids relatif des services augmente, d’une part parce que les prix des produits manufacturés diminuent relativement à ceux des services, d’autre part parce que la richesse supplémentaire créée par ces gains de productivité est davantage utilisée pour acheter des services que des produits industriels (selon une hypothèse assez établie d’élasticité de la demande de services au revenu). La demande de produits croît moins vite que la productivité et le besoin de main d’œuvre industrielle diminue. Ces deux phénomènes, observables dans toutes les économies développées, sont souvent assimilés au versant le moins inquiétant du phénomène de désindustrialisation.

Dans le cas français, il est à peu près certain que ces deux phénomènes ne suffisent pas à expliquer le recul de l’industrie dans le PIB, autrement dit que la compétitivité de l’industrie française a peu à peu fléchi au point de lui faire perdre réellement ses marges et ses parts de marché, ce qui est autrement préoccupant pour les parties concernées. Dans le cas suédois, la situation est plus ambiguë. Le Bureau national du commerce suédois (2010) expose la discussion à peu près exactement en ces termes mais se garde de trancher sur le diagnostic. D’une part, il confronte à parité les points de vue de Djerf (2005), selon lequel l’emploi industriel suédois s’est maintenu si on lui ajoute la part des services externalisés, et de Nickell (2008) qui maintient qu’une désindustrialisation « réelle » opère en Suède. D’autre part, il évoque l’idée que, notamment grâce à la révolution numérique, les services pourraient être en train de rattraper leur retard sur l’industrie en matière d’accroissement de la productivité. Quoi qu’il en soit, le Bureau national du commerce déplore moins le recul du secteur manufacturier en Suède qu’il ne se félicite de son aptitude à se diversifier en intégrant des offres de services.

Tableau 3 – Evolution de la part du PIB industriel dans le PIB entre 1970 et 2010

Source : OCDE.

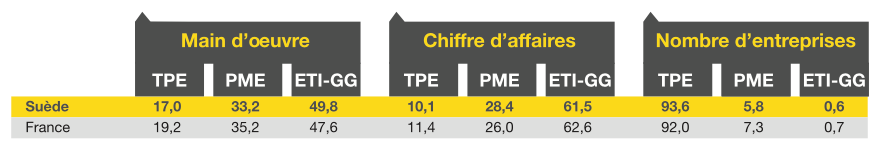

3. Une structure industrielle dominée par les grands groupes

Une des caractéristiques de l’industrie suédoise est la prégnance de grands groupes tels que Saab, Volvo ou Ericsson… qui sont pour la majorité d’entre eux détenus par de grandes familles suédoises, comme la célèbre famille Wallenberg. Un consensus règne dans le pays pour protéger le contrôle de ces groupes familiaux, dans l’espoir que cela limitera les délocalisations28, les acquisitions de firmes suédoises par des groupes étrangers étant à la fois nombreuses et matière à controverse. Lemaître (2012) note que ces grandes familles ont constitué de véritables sphères d’influence, qui contrôlent de façon directe ou indirecte (par des holdings) un ensemble d’entreprises dans les secteurs de l’industrie, du commerce ou des services (Ericsson, Securitas, Electrolux, Ikea, AtlasCopco…). Davis et Henrekson (1997) rappellent qu’en 1985, les cinq plus gros actionnaires détenaient 44 % de tous les droits de vote des entreprises de plus de 500 salariés en Suède.

Compte tenu du niveau d’ouverture internationale de l’économie suédoise aujourd’hui, il est difficile d’apprécier si cette conception du capitalisme, à la fois patrimoniale et patriotique, protège effectivement des prises de contrôle étrangères et, surtout, du risque d’accélération de la désindustrialisation. En revanche, il ne fait guère de doute qu’elle incarne un « capitalisme patient », où le souci de la profitabilité à court terme peut être mis en balance avec l’intérêt de l’investissement à long terme. Dans la même perspective, on a pu également se demander si l’existence de fonds de pension fortement dotés en Suède29 ne contribuait pas, elle aussi, à promouvoir des stratégies d’investissement de long terme, favorables au maintien de la base industrielle. La réponse est incertaine, tant les règles prudentielles qui s’imposent à ces derniers sont contraignantes. Les cinq fonds publics suédois ont, entre autres, interdiction d’intervenir en dehors des marchés de capitaux, de placer plus de 5 % de leurs avoirs dans des entreprises non cotées, de détenir plus de 10 % des droits de vote d’une même entreprise, de placer plus de 2 % de leurs avoirs dans des entreprises suédoises cotées…

Si l’on fait abstraction de cet édifice capitalistique particulier, la structure industrielle suédoise est très similaire à celle de la France (cf. tableau 4). Les grands groupes et ETI industriels représentent à peine 1 % des entreprises en Suède (soit 309 entreprises) mais concentrent presque 50 % de la main d’œuvre industrielle et un peu plus de 60 % du chiffre d’affaires total. Aucun des grands groupes suédois n’a été fondé après la Seconde Guerre mondiale à une exception près, Tetra Pak, en 196930.

Cette concentration de l’industrie suédoise est ancienne31 et ne dois pas être attribuée par exemple à la récente vague de fusions-acquisitions. Elle est également matière à débat. Un peu comme en France, où l’on vante la puissance à l’export des « champions nationaux » tout en déplorant que les startups ou les ETI ne prospèrent pas suffisamment, les économistes suédois affichent leur perplexité voire leurs désaccords sur les avantages et inconvénients d’une telle organisation.

Davis et Henrekson (op.cit.), en particulier, livrent un réquisitoire sans complaisance sur la multitude des biais règlementaires, fiscaux et culturels qui, tout en étant très favorables aux grands groupes établis, dynamiques, exportateurs et capitalistiques, entravent la création puis l’essor de nouvelles générations d’entreprises. Braunerhjelm et Henrekson (2012) présentent un point de vue complémentaire et plus récent. Tout en concédant que la contrainte réglementaire et fiscale sur l’entrepreneuriat s’est un peu desserrée (permettant par exemple l’essor d’un marché du capital-risque au milieu des années 1990), ils jugent dans l’ensemble l’écosystème suédois exigeant voire décourageant pour l’entrepreneuriat. Ainsi par exemple, les quelque 1 % de chercheurs qui fondent une startup, en flux annuel, n’ont aucune chance d’en tirer un bénéfice financier ; l’espérance de gain serait plutôt négative par rapport à leur situation antérieure. Soixante pour cent de ces chercheurs-entrepreneurs abandonnent dans les deux ans, dont les deux tiers reviennent à leur poste d’origine. Autre exemple, les auteurs jugent compliquée la réglementation fiscale qui s’applique aux PME, le législateur mettant un soin particulier à ce qu’un revenu du travail (fortement taxé) ne puisse pas être présenté comme un revenu du capital (faiblement taxé).

Dans l’ensemble, le statut fiscal de l’entrepreneur ou de celui qui investit dans une jeune entreprise semble défavorable. Entre autres conséquences observables, Zaring et Eriksson (2009) relèvent que les acteurs étant entrés sur le marché florissant des TIC dans les années 1990 relèvent de deux catégories très contrastées : des startups à l’espérance de vie relativement courte d’une part et, d’autre part, les filiales de groupes existants cherchant là une voie de diversification, qui ont joué un rôle structurant et stabilisant.

Pour ce qui est des ETI, que l’institut statistique suédois ne différencie pas des grands groupes, de premières approximations permettent d’avancer qu’elles ont à peu près le même poids qu’en France. Sur 1 millier d’entreprises de plus de 250 salariés en Suède, 90 % sont des ETI (chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros).

En résumé, la structure industrielle suédoise est dominée, comme en France, par de grands groupes exportateurs puissants, avec moins de startups qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni et moins d’ETI qu’en Allemagne. On peut trouver là la preuve qu’une base industrielle peut être performante sans se conformer à un modèle anglo-saxon ou germanique.

Tableau 4 – Nomenclature des industries suédoise et française en 2010 (en %)

Source : Statistiques structurelles d’entreprises (OCDE), Insee.

TPE : Très petites entreprises.

PME : Petites et moyennes entreprises.

ETI-GG : Entreprises de taille intermédiaire et grands groupes.

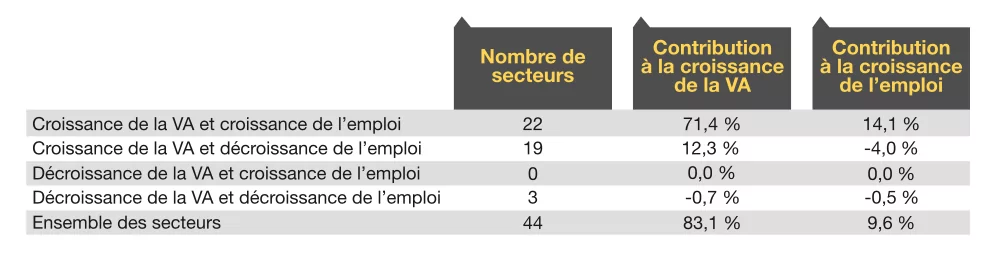

4. Une économie mêlant activités traditionnelles, industries plus intensives en technologie et services

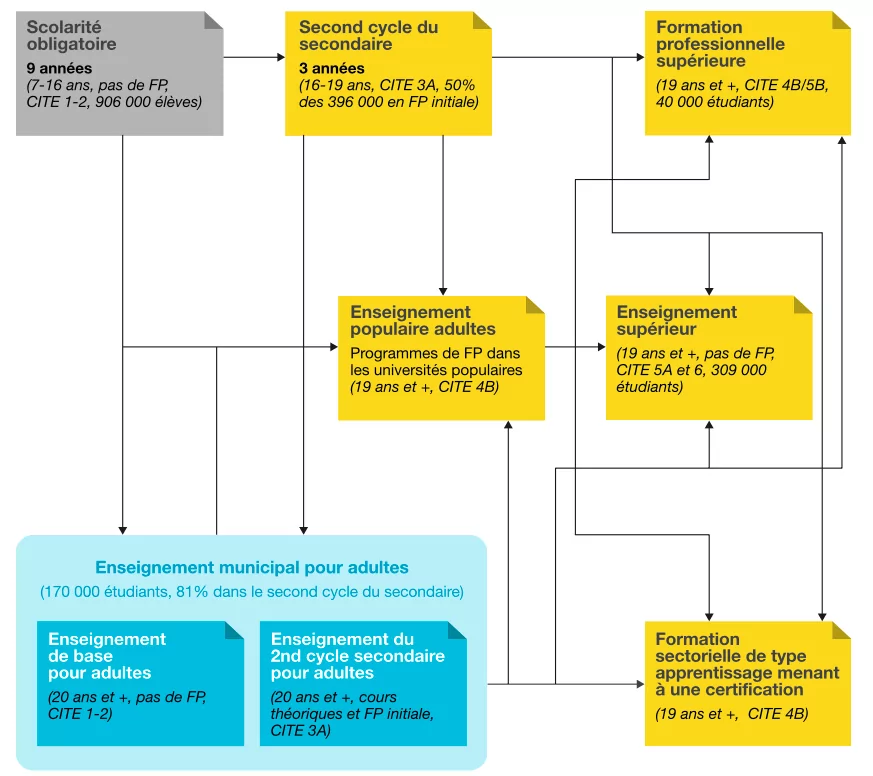

Présentée comme une championne de la R&D et des TIC, la Suède a l’image d’un pays dont l’industrie serait tournée vers les secteurs de haute technologie. Une analyse de l’activité économique montre une réalité plus nuancée. L’économie suédoise a développé des industries en lien avec les ressources naturelles de son territoire (bois, papier, métallurgie), d’autres tournées vers la maîtrise de technologies spécialisées (automobile, téléphonie) mais elle s’appuie également sur des services marchands et non marchands (Touzé, 2007) qui ont réalisé des gains de productivité importants depuis la fin des années 1990.

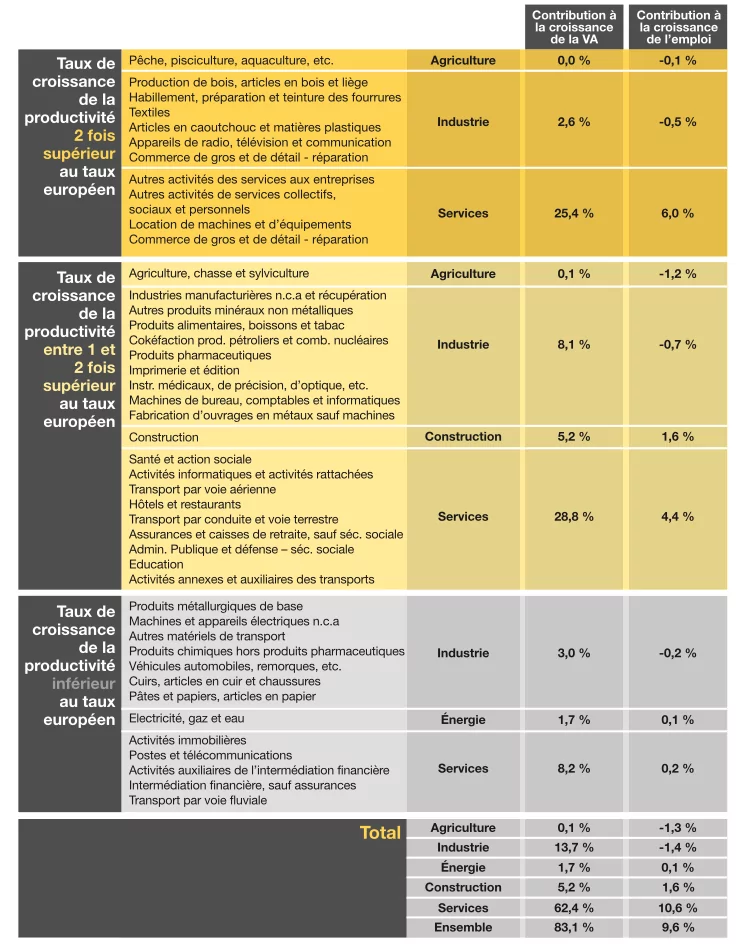

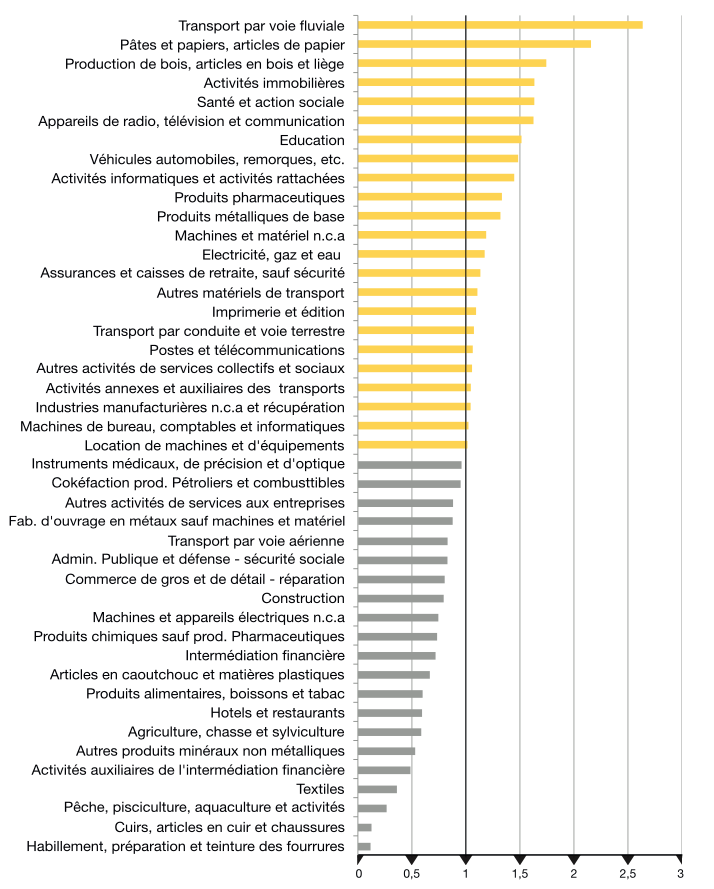

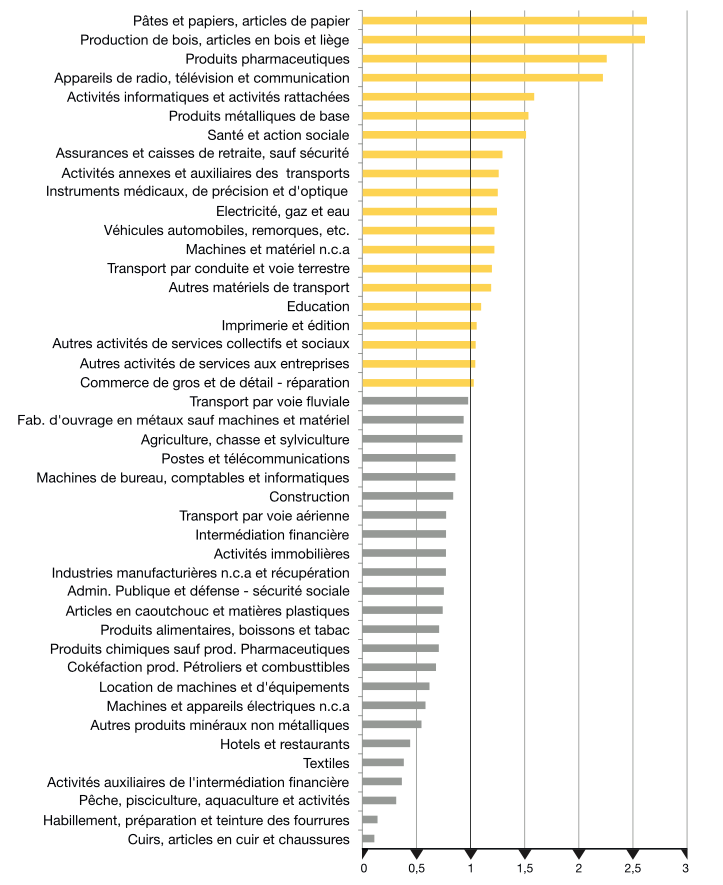

Les graphiques 12a et 12b (voir ci-après) confirment ce positionnement sectoriel. Ils divisent l’activité économique en 44 secteurs (industrie, énergie, construction, services marchands et non marchands) et présentent leurs poids relatifs dans l’emploi et la valeur ajoutée par rapport à un territoire de référence européen32, en 2007. Lorsque cet indice, nommé indice de spécificité, est supérieur à 1, le secteur est surreprésenté en Suède, et inversement.