Les jeunes élites face au travail – Regards croisés entre Polytechnique et Harvard

© Hurca/shutterstock.com

Avant-propos

En écho sans doute à l’attention croissante portée aux causes et aux effets de la souffrance au travail, nous traversons une période de profonde interrogation concernant la place du travail dans nos vies et les attentes que nous pouvons nourrir à son égard. Cette réflexion traverse toutes les générations, des étudiants aux retraités, et toutes les parties prenantes, actifs et employeurs.

Les entreprises, au-delà de leurs particularités sectorielles et géographiques, partagent très largement cette inquiétude d’avoir de plus en plus de mal à recruter et à conserver leurs talents. Leur questionnement aigu se mue même en inquiétude lorsqu’il s’agit de s’adresser aux plus jeunes générations : comme si les employeurs manquaient des codes ou des repères pour comprendre leurs attentes et proposer une offre d’emploi à même de les satisfaire.

Cette question importante est très largement débattue dans la presse, à tel point que les opinions plus ou moins savantes exprimées à ce propos sont loin d’être convergentes. Il importe donc d’aborder ce sujet éminent avec humilité et discernement.

C’est tout l’objet de cet ouvrage que d’apporter une contribution à l’édifice : en donnant la parole à des jeunes alumni de deux écoles prestigieuses, l’École polytechnique et l’université de Harvard, nous cherchons à comprendre dans leurs récits comment se construisent leurs attentes et leurs décisions, et sur quels points les jeunes élites françaises se distinguent ou au contraire se rapprochent de leurs pairs américains.

Nous espérons que ce document offrira aux entreprises et aux acteurs de l’emploi une source de réflexion sur cet enjeu contemporain.

La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle de son conseil d’orientation, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.

L’équipe de La Fabrique

Résumé

La génération qui entre ou vient d’entrer dans le monde du travail suscite nombre d’interrogations. Est-elle encore intéressée par le travail lui-même ? Renâcle-t-elle à intégrer les grandes entreprises au motif qu’elles ne sont pas assez axées vers la survie de la planète ? Ne supporte-t-elle plus que le télétravail et entend-elle surtout se protéger des incursions professionnelles dans sa vie personnelle ?

Nombre d’études ont été lancées pour essayer de comprendre si une « rupture » générationnelle était en train de s’opérer ou du moins, une « quête de sens » au travail qui serait d’autant plus marquée chez les jeunes générations. Elles procèdent généralement par questionnaires sur de grands échantillons. La littérature faisant état de différences marquées liées à l’appartenance sociale et au niveau d’éducation, ce Doc propose d’apporter une première pièce au puzzle, en se focalisant sur les attentes des jeunes élites françaises et américaines. Plus précisément, il s’appuie sur une étude qualitative comparative, qui croise les regards d’une vingtaine d’ alumni issus respectivement de l’École polytechnique et de l’université de Harvard, pour identifier d’autant mieux ce qui fait ou non la singularité des diplômés de grandes écoles françaises dans leur rapport au travail.

Ce Doc met en avant au moins une différence majeure dans le rapport au travail des deux populations étudiées avec, d’un côté, les alumni de Harvard qui tendent à aborder le travail plutôt comme une transaction, c’est-à-dire un investissement de soi contre de l’argent, alors que les diplômés de Polytechnique insistent davantage sur la nature relationnelle du travail. Ces derniers se montrent en effet globalement plus exigeants quant à l’ambiance au travail et à la qualité des interactions avec leurs collègues. Ils se distinguent également par leurs attentes élevées concernant l’engagement de l’entreprise en matière environnementale, sujet rarement évoqué par les alumni de Harvard qui, dans l’ensemble, tiennent des propos plus assumés sur la fonction instrumentale du travail.

Signe d’une globalisation croissante des élites, les réponses récoltées de part et d’autre de l’Atlantique s’avèrent toutefois concordantes sur un certain nombre de points : la volonté de se dépasser constamment et de sortir de sa zone de confort, la conscience de ses privilèges éducatifs et sociaux, le profil attendu du manager qui doit savoir alterner entre implication et lâcher-prise, le souhait d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle ou encore, l’aversion à l’égard des lourdeurs bureaucratiques.

Autre similitude phare : la propension des jeunes interrogés à raisonner par « arbitrage » entre les dimensions constitutives du sens au travail. Ce résultat s’avère d’autant plus questionnant qu’il inclut souvent la mission de leur organisation dans la « balance » : de fait, les jeunes alumni interrogés ont tendance à relativiser l’importance de cette dimension par rapport à d’autres préoccupations. Dit autrement, les récits collectés ne viennent pas corroborer l’idée d’une nouvelle « radicalité » des jeunes élites au sujet de l’utilité sociale de leur activité, pas même du côté français où l’on entend pourtant fréquemment retransmis des discours protestataires tenus par les étudiants de grandes écoles. Sans pour autant se départir des grandes tendances culturelles précitées, les jeunes diplômés laissent néanmoins transparaître leur subjectivité dans pareil raisonnement par arbitrage puisque chacun définit la ou les variables « pivots », c’est-à-dire les préoccupations qui pèsent le plus dans la balance, en fonction de sa sensibilité.

D’un point de vue organisationnel, il ne ressort donc des entretiens aucun critère clé à privilégier de la part des employeurs pour attirer et retenir les jeunes diplômés. Aussi prosaïque que cela puisse paraître, c’est au contraire la mise en place d’un patchwork de mesures qui semble particulièrement adaptée. Ainsi, des réformes concernant la mission des organisations, en déjouant notamment le piège du greenwashing , doivent être menées en tandem avec d’autres pratiques organisationnelles « plus tangibles », comme l’offre d’un salaire compétitif, un contenu du travail polyvalent et stimulant intellectuellement, un accompagnement managérial qui dose savamment « lâcher prise » et soutien dans la montée en compétences et responsabilisation ou encore, la possibilité de travailler à distance et la garantie d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Remerciements

Nous remercions tout d’abord chaleureusement Elie Saad et Adib Alhachem, étudiants à l’École polytechnique (X20), pour leur apport empirique à cette étude. Ceux-ci ont conduit, parfois en binôme, parfois avec l’aide d’Anne-Sophie Dubey, les dix entretiens côté français.

Nous remercions également Florence Charue-Duboc, professeure à l’École polytechnique et présidente du département Management de l’Innovation et Entrepreneuriat au sein de ce même institut, pour la confiance qu’elle nous a accordée en nous donnant l’opportunité de travailler avec ces deux étudiants.

Nous tenons pareillement à remercier Nien-hê Hsieh, professeur à la Harvard Business School, d’avoir accueilli Anne-Sophie Dubey en séjour de recherche aux États-Unis et rendu ainsi possible la comparaison entre les deux populations étudiées.

Nous sommes bien sûr redevables envers les dix-neuf participants à l’étude qui ont grandement contribué à la richesse de cette étude par leur ouverture d’esprit et la sincérité de leur témoignage.

Enfin, nous sommes dûment reconnaissantes envers Hervé Dumez, professeur à l’École polytechnique et directeur de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (i 3 ) et Vincent Charlet, délégué général de La Fabrique de l’industrie, pour leur regard critique à différentes étapes de rédaction de cet ouvrage.

Introduction

Big Quit ou Great Resignation aux États-Unis1, difficultés de recrutement accentuées en France2, protestations des diplômés des grandes écoles françaises (HEC, AgroParisTech…) contre le capitalisme contemporain…3 : tous ces phénomènes sont aujourd’hui invoqués pour décrire une « tendance » qui serait à l’œuvre parmi les jeunes diplômés, celle d’un rapport au travail significativement différent de celui des cohortes qui les ont précédées. Depuis quelques années, de nombreux médias se font ainsi le relai d’une « quête de sens » au travail, en particulier chez les jeunes diplômés, qui se traduirait notamment par des exigences d’engagement sociétal et environnemental envers leur employeur et par la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

De nombreuses enquêtes se sont donc attachées à étudier les préoccupations des nouvelles générations, à commencer par la sauvegarde de l’environnement, l’utilité sociale du travail, l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore la lutte contre les discriminations. Mais il n’est pas aisé de conclure à la réalité même du phénomène, tant les résultats diffèrent d’une étude à l’autre. Certaines enquêtes s’accordent sur l’idée que les jeunes, au premier rang desquels les plus diplômés, seraient particulièrement exigeants à l’égard du travail et seraient prêts à prendre des emplois moins rémunérateurs mais porteurs de sens (Apec, 2022). En revanche, d’autres travaux n’identifient pas d’effet de génération en la matière et concluent que le phénomène s’étend au contraire à une large fraction de la population, tous âges confondus (e.g., Coutrot et Perez, 2021).

De l’aveu même des employeurs, cette question des attentes et des frustrations propres aux jeunes générations face au travail mérite donc d’être approfondie. Si l’âge est un critère possible, le rapport au travail pourrait aussi et même surtout être déterminé par l’origine socio-économique et le niveau d’éducation (Loriol, 2017), lesquels jouent éminemment sur la capacité individuelle à naviguer dans l’espace social en adaptant ses préférences à sa situation socioéconomique. Il n’est alors pas surprenant que ceux nés dans un milieu défavorisé soient confrontés à un champ d’exploration moins ouvert que leurs homologues privilégiés4. Les « jeunes » ne sont pas un groupe homogène ayant les mêmes attentes ni les mêmes préoccupations.

Ces éléments nous invitent à considérer la jeunesse comme plurielle dans son rapport au travail plutôt qu’en comparaison aux générations plus anciennes5. Dans cette optique, nous proposons ici d’apporter une première pièce au puzzle, en nous focalisant sur les attentes des jeunes issus de CSP supérieures. Plus précisément, cette étude porte sur la population très spécifique des jeunes alumni issus respectivement de deux écoles prestigieuses française et américaine : l’École polytechnique et l’université de Harvard. L’originalité de ce travail repose sur la confrontation des résultats de 19 entretiens qui, par un jeu de contraste, mettent en lumière ce qui fait ou non la singularité des jeunes diplômés français dans leur rapport au travail – d’autant qu’il est souvent fait l’hypothèse d’une certaine homogénéisation au niveau des élites managériales, liée à la mondialisation (e.g., Wagner, 2020).

L’objet de cette étude est ainsi de brosser un portrait global du rapport au travail des jeunes français et américains respectivement issus de Polytechnique et de Harvard. Cinq grands thèmes, donnant lieu à cinq chapitres, sont ici étudiés. Dans un premier temps, il s’agira de mettre en évidence un syndrome du « bon élève » commun aux deux populations, se traduisant notamment par un sens de l’exigence élevé et un besoin constant de progresser. Ensuite, nous noterons que l’accompagnement managérial se révèle être une source d’engagement au travail de part et d’autre de l’Atlantique, en venant jouer un rôle important dans cette quête de réalisation de soi et de montée en autonomie. Nous verrons toutefois que les alumni de l’École polytechnique ont tendance à accorder un poids plus important à la bonne entente avec leurs collègues que ceux de Harvard. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui apparaît comme une préoccupation de plus en plus répandue et commune aux deux populations. Ensuite, nous verrons que l’utilité sociale du travail, de même que les engagements des entreprises en matière environnementale, sont des éléments plus ou moins considérés par les deux populations étudiées. Il semble parfois que la question de l’impact individuel prime sur celle de la mission de l’organisation. Ce quatrième chapitre sera aussi l’occasion de discuter des considérations pécuniaires qui restent importantes chez les jeunes diplômés. Finalement, le cinquième chapitre présentera la propension des jeunes interrogés à raisonner par « arbitrage » entre les dimensions constitutives du sens au travail. En dépit des tendances culturelles retracées dans les chapitres précédents (notamment sur la qualité des relations ou le rapport à l’argent), la quête de sens au travail conserve un caractère subjectif dans son exécution en tant que telle chez les jeunes diplômés.

- 1 ‒ Selon un rapport du Bureau des statistiques du travail américain (Bureau of Labor Statistics), plus de 4,5 millions de personnes ont quitté leur emploi aux États-Unis en novembre 2021, un chiffre jamais atteint auparavant. Notons toutefois que les démissions enregistrées concernent majoritairement les emplois non-qualifiés : lire l’article “More quit jobs than ever, but most turnover is in low-wage work”, New York Times, du 4 janvier 2022.

- 2 ‒ Selon une étude de la Dares (août 2022), les difficultés de recrutement se sont accentuées dans le contexte de la reprise économique post-Covid. Selon l’institution, le contexte économique « reflète le dynamisme du marché du travail et une situation dans laquelle le pouvoir de négociation se modifie en faveur des salariés ».

- 3 ‒ Lire l’article « HEC, AgroParisTech… Comment les cérémonies de diplômes des grandes écoles sont devenues politiques », Les Echos Start, du 17 juin 2022.

- 4 ‒ Voir par exemple : Appadurai, A. 2004. “The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition”, in V. Rao and M. Walton (eds): Culture and Public Action (Stanford, CA, Stanford University Press) ; ou Ray, D. 2006. “Aspirations, Poverty and Economic Change”, in A.V. Banerjee, R. Bénabou and D. Mookherjee (eds): Understanding Poverty (Oxford, Oxford University Press).

- 5 ‒ Cette étude ne dit donc rien des cohortes précédentes et ne permet pas, en cela, de confirmer ni d’infirmer l’hypothèse d’une rupture des jeunes par rapport à leurs aînés en matière d’aspirations professionnelles.

Méthode et limites de l’étude

Cette étude comparative repose sur des entretiens qualitatifs menés avec dix alumni de l’École polytechnique et neuf alumni de l’université de Harvard (figure I). En 2022, l’une des co-autrices de cet ouvrage, Anne-Sophie Dubey, doctorante à l’École polytechnique en parallèle de son activité de chargée d’études à La Fabrique de l’industrie, a encadré deux étudiants de Polytechnique – que nous nommerons parfois X – , Elie Saad et Adib Alhachem, sur la question des attentes au travail des jeunes salariés. Anne-Sophie Dubey a ensuite eu l’occasion de mettre à profit son séjour de recherche à la Harvard Business School durant l’été 2022 pour répliquer cette étude auprès d’une population similaire. De fait, à l’aune de sa réputation liée au taux d’acceptation, Harvard peut être perçue comme l’un des pendants américains de Polytechnique, à la différence majeure qu’elle ne forme pas uniquement des ingénieurs mais comprend plus de facultés universitaires (les profils interrogés côté américain vont de l’ingénierie à l’économie en passant par les sciences humaines et la littérature).

L’échantillon a été constitué sur la base de trois critères majeurs : primo , des individus proches en âge de la génération Z (25 ans au maximum) dont il est souvent fait l’hypothèse qu’elle se situe en rupture par rapport aux générations précédentes dans ses attentes à l’égard du marché du travail6; secundo , des personnes dotées d’un minimum d’expérience en ayant notamment commencé à travailler avant le début de la crise Covid, largement admise comme déstabilisante ; tertio , et symétriquement, des personnes qui ne soient pas actives depuis trop longtemps, pour éviter les souvenirs flous ou partiels de leur insertion professionnelle – l’idée ici étant justement d’observer leurs éventuelles surprises, bonnes comme mauvaises. Ainsi, les alumni sélectionnés ont obtenu leur diplôme entre 2017 et 2019 ; ils avaient donc entre trois et cinq ans d’expérience professionnelle au moment de l’enquête.

Pour ce qui est des secteurs d’activité, deux autres critères ont été appliqués : une diversité qui reflète les débouchés traditionnels de ces élèves (recherche, conseil, industrie, entrepreneuriat et fonction publique)7; un mélange entre des profils dont le début de carrière s’est inscrit en continuité des stages menés dans le cadre de la scolarité et d’autres qui semblent avoir connu des remises en question (par exemple en étant passés du privé au public).

Les entretiens avec les 19 sujets de l’étude étaient semi-ouverts, d’une durée d’environ 45 minutes à une heure chacun, en visio-conférence. Des comptes-rendus d’entretien détaillés ont été rédigés pour chaque interview. En outre, à l’exception d’une personne, toutes ont donné leur consentement pour être enregistrées, ce qui a permis aux autrices de rester fidèles à leurs propos et de retranscrire les verbatim . Les données ont ensuite été anonymisées. Les entretiens ont été menés avec l’aide d’un guide rédigé sur la base d’une revue de la littérature grise et académique. Ce guide a été construit autour de quatre grandes thématiques :

• Socialisations scolaires et antérieures : la première partie de l’entretien a trait aux origines socio-économiques et aux socialisations scolaires, à l’université et avant (avec des questions sur les motivations pour rejoindre l’X ou Harvard, le parcours scolaire avant d’y entrer, les choix de cours d’approfondissement, le métier des parents, les activités extracurriculaires…) ;

• Entrée dans le monde du travail et changements notables au niveau des représentations et attentes au travail (i.e. bonnes et mauvaises surprises) : la deuxième partie de l’entretien a été conçue pour identifier les événements sources de questionnement pour les personnes interviewées, avec un premier ensemble de questions sur les éventuelles attentes déçues et les agréables surprises lors des premières expériences professionnelles (y compris les stages), et un second volet sur les effets ressentis de la crise Covid ;

• Les éléments constitutifs du sens du travail : la troisième partie s’inspire des travaux menés par Coutrot et Perez (2021) pour identifier les sources du sens du travail8. Ont donc été posées ici des questions ayant trait à des variables hautement subjectives, en lien avec les trois dimensions constitutives du sens du travail d’après Coutrot et Perez (2021), à savoir :

– le sentiment d’utilité sociale, qui renvoie à la finalité du travail au sens d’impact positif sur le monde extérieur, assimilable à des notions comme la vocation (e.g., Steger et Dik, 2009) ou la mission (e.g., Bénabou et Tirole, 2003) ;

– la cohérence éthique, qui a trait à deux types de jugements dans le monde social : les valeurs morales (faire ce qui semble juste d’après ses convictions personnelles) et les normes professionnelles (sentiment de bien effectuer son travail d’après les critères communément admis dans son métier) ;

– la capacité de développement de soi, qui concerne tant le savoir- faire que le savoir-être mobilisés dans son travail, c’est-à-dire «le niveau de compétence requis pour le poste, les différentes capacités qui doivent y être exercées, le potentiel de développement de ces capacités et l’acquisition de nouvelles compétences par le travail, la possibilité de développement personnel, d’expression de soi, et l’exercice de son pouvoir de jugement. Tous ces éléments contribuent à la qualité du travail d’une manière qui le rend plus ou moins signifiant (meaningful) ou épanouissant pour le travailleur » (Dejours et al., 2018).

– une quatrième dimension a été intégrée à cette partie du guide de l’entretien, l’unité avec les autres, dont le statut semble faire débat dans la littérature. De fait, Coutrot et Perez classent la coopération comme un facteur nécessaire du contexte organisationnel venant soutenir les trois dimensions ci-dessus, plutôt que comme une composante intrinsèque du sens du travail. Au contraire, dans leur échelle de mesure résultant d’un important travail d’entretiens (la Comprehensive Meaningful Work Scale), Lips-Wiersma et Wright (2012) mettent l’unité avec les autres (entendue comme soutien social, sociabilité au travail) sur le même plan que ces trois autres variables. Dans cette partie dédiée à l’intérêt intrinsèque du travail, nous avons jugé opportun d’inclure des questions en lien avec la qualité des relations à ses collègues et à ses managers car le travail est par nature collaboratif, une organisation se définissant comme une entité qui vise à coordonner l’action de différents individus pour atteindre un but commun (i.e., la production d’un bien ou d’un service, cf. Parsons, 1964 ; Schein, 1970 ; Mintzberg, 1990).

• Autres facteurs organisationnels de la qualité de vie au travail (QVT) : cette dernière partie a pour objectif de donner l’opportunité aux personnes interrogées de partager leurs impressions sur l’importance à leurs yeux d’autres variables « plus objectivables » car plus étroitement liées au contexte organisationnel. Cela recouvre les dimensions généralement couvertes par des sondages d’opinion, telles que la rémunération, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les marges de manœuvre accordées aux salariés, le recours au numérique, etc.

L’analyse des résultats a été organisée autour de ces quatre grandes thématiques, en s’attardant sur les ressemblances et les différences entre les deux populations étudiées. Cette étude offre ainsi des pistes de réflexion sur un sujet d’actualité, mais n’en couvre pas tous les aspects. Tout d’abord, rappelons qu’il s’agit ici de saisir les attentes à l’égard du travail de ce qu’on pourrait appeler « l’élite scolaire », et non de l’ensemble de la jeunesse. Il n’est même pas évident que les anciens élèves de l’X soient représentatifs des jeunes diplômés issus d’autres écoles prestigieuses, puisque leur socialisation s’en démarque, avec notamment le passage obligatoire par l’armée. On aura compris que cette étude ne permet pas non plus de tester l’hypothèse selon laquelle la génération Z se distinguerait des cohortes précédentes par une façon particulière de se représenter le travail. Pour ce faire, il aurait en effet fallu mener des entretiens auprès d’anciens élèves ayant obtenu leur diplôme bien avant ceux interrogés9. Enfin, certains choix ont dû être opérés de manière pragmatique, au vu des contraintes imposées par le calendrier de l’étude et la disponibilité des personnes sollicitées. Côté Polytechnique, certains sujets ont été contactés en fonction des recommandations d’ alumni déjà interviewés, ce qui peut avoir introduit un biais de sélection (sachant que les personnes qui s’entendent bien ont souvent tendance à penser d’une manière similaire). Côté Harvard, deux alumni peuvent être considérés comme des outliers (cas singuliers) puisqu’ils ont suivi un parcours légèrement différent des sept autres : ils ont étudié à Harvard pour leur Master, après avoir obtenu leur licence ailleurs. Il s’agit d’un polytechnicien ayant également travaillé en France, qui a justement été sélectionné pour tirer parti de son double regard franco-américain, et d’une personne désormais active en Chine. Si leurs témoignages ont pu apporter des « éléments de contraste » intéressants entre le marché du travail américain et, respectivement, les marchés français et chinois, leur parole doit néanmoins être nuancée pour cette même raison.

Figure I – Présentation des personnes interviewées

- 6 ‒ Lire l’article « Si tu n’aimes pas ton job, tu as raté ta vie ! », Les Echos Start, du 24 septembre 2021. N. B. : la génération Z englobe les individus nés entre 1997 et 2010, qui présentent notamment la particularité d’avoir toujours vécu avec les technologies de l’information.

- 7 ‒ Selon l’enquête sur le premier emploi des diplômés de l’X datant de 2018 et disponible sur le site de l’École polytechnique : « Au terme de leurs études, 47 % des étudiants choisissent de mener une carrière dans le secteur des affaires, 29 % poursuivent des études de doctorat, 15 % choisissent le secteur public et 3 % créent une start-up ».

- 8 ‒ Plutôt que de chercher à passer en revue toutes les dimensions de l’expérience professionnelle susceptibles d’aider le salarié à trouver un sens à son travail, Coutrot et Perez mettent l’accent sur « l’intérêt intrinsèque de l’activité concrète de travail en elle-même»; autrement dit, ils suggèrent de se focaliser sur qui fait «la spécificité de l’activité du travail », entendue comme « une expérience humaine de confrontation à et de transformation du réel […] organisée socialement en vue de la production d’un bien ou d’un service » (pp. 8-9). « Ce qui peut donner un sens intrinsèque à son travail concret aux yeux du travailleur, c’est donc l’impact de son activité sur le monde extérieur (le bien ou service produit) et sur lui-même (sa capacité de développement). Pris dans cette acception, le « sens du travail » se distingue du « sens au travail », apporté par les gratifications matérielles (salaire, carrière) ou psychologiques (reconnaissance, sociabilité) attachées à l’occupation d’un emploi. C’est l’explicitation de cette spécificité du sens de l’activité de travail qui nous semble manquer dans les définitions jusqu’ici proposées [en économie] » (Coutrot & Perez, 2021, p. 9).

- 9 ‒ Un complément à cette étude est envisagé en ce sens et pourrait voir le jour en 2024.

Sens de l’exigence et volonté de se dépasser

Dans cette partie, nous allons voir à quel point les deux populations étudiées ont en commun un sens aigu de l’exigence envers eux-mêmes mais également à l’égard de leur poste, avec comme corollaire une recherche permanente de validation extérieure et un risque de désillusion lors des premières expériences professionnelles. Cette quête de l’excellence nous conduira ensuite à souligner comment les alumni de l’X et de Harvard présentent un besoin constant de progresser, bien qu’il puisse se manifester selon des modalités différentes entre les deux populations.

Les « héros du futur » ou des « moutons en quête d’excellence » ?

L’exigence et ses revers

Tout comme les polytechniciens, les alumni de Harvard reconnaissent quasiment de manière unanime avoir aiguisé leur sens de l’exigence envers eux-mêmes lors de leur passage sur les bancs de l’école. Il est bien connu que ces instituts extrêmement compétitifs inculquent à leurs étudiants une capacité de travail importante, un goût marqué pour la stimulation intellectuelle et un besoin constant de « briller », de se dépasser pour atteindre les meilleurs résultats – même si, du côté des polytechniciens, certains semblent dire que c’est surtout en classe préparatoire qu’ils ont développé leurs méthodes de travail. Sans surprise donc, notre étude fait ressortir que ces alumni ont tendance à s’épanouir dans des postes à forte valeur ajoutée, où ils peuvent exercer leur sens aigu de l’analyse et faire preuve de polyvalence.

Ce sens de l’exigence se retrouve logiquement dans les attentes formulées à leur égard en entreprise. Patrick, par exemple, explique que l’un de ses chefs, X-Mines10, se montre plus exigeant envers les ingénieurs, tout particulièrement envers les polytechniciens : « Ça donne l’impression que vous êtes mauvais, alors que vous ne l’êtes pas. Vous n’êtes peut-être pas aussi brillant qu’espéré » . Patrick parle ainsi d’une double pression pesant sur les épaules des polytechniciens : celle auto-induite et celle exercée par le management puisque son chef leur accorde plus facilement des responsabilités en faisant le présupposé qu’ils progresseront d’autant plus rapidement. Certains voient cette pression plutôt d’un bon œil en l’interprétant comme une source d’« adrénaline » et non pas de stress, voire comme une marque d’« appréciation » : « J’avais l’impression que je faisais un travail normal alors que les autres étaient surpris positivement par la qualité de mon travail », raconte Pierre, passé manager à 25 ans, avec le soutien de son responsable qui a cru en lui en l’embauchant après son stage. De fait, les X sont souvent perçus, par la population française, comme « les héros du futur auxquels il faut adresser les problèmes sérieux comme le changement climatique, la transition numérique, toutes ces révolutions : il y a cette attente que les gens comptent sur nous pour faire les bonnes choses »,11 explique Marc. À l’instar des diplômés de Harvard dont le mantra célèbre, rappelé par Claire, est : « Nous formons les leaders du futur » ( “ We’re building the next generation of leaders ” en anglais).

Ce perfectionnisme commun aux deux institutions vient toutefois avec son lot de difficultés. Tout d’abord, cette quête de l’excellence se traduirait davantage par une recherche constante de validation extérieure que par une volonté de mieux se connaître, de développer son sens de l’auto-détermination. Signes les plus marquants de ce phénomène : le choix d’entrer à l’X ou à Harvard avant tout parce que « c’est la meilleure école » et la fréquente absence de projet professionnel clair à l’issue des études. Sur ce premier revers de la médaille, le témoignage de Leah s’avère particulièrement saisissant puisqu’elle va jusqu’à se qualifier, elle et ses camarades, de « moutons excellents » : « C ’est une sorte de syndrome […] Vous atterrissez dans un endroit avec toutes ces autres personnes qui sont devenues, d’une certaine manière, des âmes en peine qui cherchent quelqu’un qui leur dise quelle est la meilleure chose à faire, pour qu’elles puissent essayer de l’atteindre. Parce que pendant la majeure partie de vos 18 années d’existence jusqu’ici, la meilleure chose à faire était une étoile polaire très claire, c’était Harvard ou Stanford ou Oxford. […] Quand vous êtes ce genre d’enfant, vous n’avez aucun sens de l’autodétermination. Il y a un super livre à ce sujet, Les Moutons Excellents [Excellent Sheep] de William Deresiewicz12. […] Nous sommes tous des moutons excellents qui attendent que le berger nous dise où nous allons et ce que nous sommes censés vouloir, ce qu’il y a de mieux à faire. Le défi c’est, qu’une fois à l’université, la meilleure chose à faire n’est plus aussi claire, n’est-ce pas ? Quelqu’un ne pourrait-il pas simplement me dire quelle est la meilleure chose à faire ? Mais personne ne le fait. […] Il y a toujours cette même pression en moi d’identifier ce qu’il y a de mieux dans mon environnement de travail et de chercher à l’atteindre. »

Un risque de désillusion à l’entrée sur le marché du travail

Dans le prolongement de cette difficulté, il n’est pas rare de percevoir une certaine désillusion chez les alumni de Harvard et de Polytechnique après leurs premières expériences professionnelles. Par exemple, Laura voit son premier stage dans le conseil comme une « expérience à ne plus jamais répéter » notamment à la suite d’interactions déplaisantes avec un entourage qu’elle qualifie de « malveillant » et une charge de travail élevée, qui plus est, pour mener des tâches « dénuées de sens » à ses yeux (en l’occurrence, la création de fichiers Excel avec comme seul objectif d’accroître le chiffre d’affaires des clients de ١٠ %). Sam, lui, fait part du sentiment de « désenchantement » qu’il a connu lorsqu’il a rejoint une organisation internationale et dû revoir à la baisse son pouvoir d’action individuelle, du fait d’un fonctionnement hautement bureaucratique : « Où je dirais que j’ai dû me faire à l’idée, que ma vision a changé [c’était] en sortant de l’université, [d’autant que j’avais monté une start-up pendant mes études]. Dans une start-up, le monde vous appartient. Vous pouvez vraiment tout essayer. Tandis qu’en rejoignant une institution bureaucratique comme l’ONU […], vous êtes très vite limité dans ce que vous pouvez faire. Tu réalises alors qu’il y a des institutions avec lesquelles composer et que tu dois revoir à la baisse ton ambition de changer le monde. Tu te dis : “ Oh, je veux changer le monde mais je dois travailler au sein des structures existantes, avec tous leurs problèmes et imperfections. ” Si vous voulez faire avancer les choses, ça change juste votre réalité de ce que signifie avoir un impact. [ …] Je viens de connaître cet ajustement. Il a eu lieu et a rendu ma vision des objectifs et possibilités de changer les choses plus réalistes, je pense. Mais je l’ai vraiment vécu comme un désenchantement. » Ou encore, pensons à Claire, qui a fait le choix de quitter son emploi au sein d’une célèbre entreprise du numérique, « idéal sur papier » , pour créer sa propre structure : « J’ ai vraiment connu ce genre de moment où je vivais cette vie très confortable à San Francisco, gagnant plus d’argent que ce que je pensais mériter. […] J’ai eu ce moment où j’ai réalisé : “ Cela pourrait être le reste de ma vie. ” Si je ne voulais plus jamais faire quelque chose de spectaculairement difficile, je pourrais simplement rester dans [cette même entreprise] encore longtemps, puis peut-être être recrutée chez Google, ou alors rejoindre Facebook. Je pourrais me construire une vie très confortable et une famille et je serais juste qui je suis, ce que j’ai fait. Et pour une raison quelconque, même si j’avais tout sur le papier, j’ étais absolument misérable. Et je n ’ arrivais pas à mettre le doigt sur la raison. »

Se conformer au modèle dominant

Ce climat d’ambition exacerbée entretenu au sein des deux écoles finit par poser les bases d’une culture dominante, à en croire les alumni , à laquelle il n’est pas évident de se conformer et qu’ils vont pourtant retrouver en environnement professionnel. Sam parle ainsi d’une « quête absurde de la perfection partagée par tous » à Harvard, tandis que Jade déplore l’effet négatif induit sur les relations humaines ou l’épanouissement personnel d’un tel esprit de compétition : « [Il y avait] cette ambition acharnée et inutile, cette volonté de se surpasser, d’être prêt à se battre, à faire n’importe quoi pour arriver au sommet… À Harvard, tout le monde disait : “ N’est-ce pas super compétitif ? ” Et les gens s ’enthousiasmaient, d’une manière presqu’un peu perverse : “ Vive la compétition, j’ai hâte ! ” Moi, je veux juste apprendre, j’aurais préféré qu’on n’ait pas de notes du tout. Ça crée et renforce un environnement et une culture où il faut en faire plus, toujours en faire plus pour y arriver, d’une manière préjudiciable pour votre vie privée, pour vos relations et pour vos pairs. »

Ce qui n’est qu’un inconfort pour les uns irait pour d’autres jusqu’au développement d’un « syndrome de l’imposteur ». Patrice évoque ainsi, en des termes particulièrement frappants, son sentiment d’avoir choisi sa vocation professionnelle parce qu’il renonçait à se conformer à un monde qui, selon ses propres termes, n’était pas le sien : « Je me suis aperçu un peu après coup qu’il y avait peut-être un peu [chez moi] un syndrome de l’imposteur. […] Je suis universitaire, mes parents n’ont pas le bac, etc. Du coup, je me posais forcément des questions : comment est-ce que j’ai atterri ici ? […] Je pense que certains étrangers, étrangères, les provinciaux, les milieux sociaux particuliers, comme moi, pouvaient se sentir un peu en décalage. Je me disais : “Je ne suis pas du même monde qu’eux.” Ce qui était vrai, en fait. Je crois aux classes différentes. Et peut-être que [mon choix d’entrer dans] la gendarmerie – je ne me le suis pas dit explicitement sur le moment – était un moyen de retourner à ma classe. OK, je suis officier, mais dans l’imaginaire des gens, quand je dis “gendarmerie”, ce n’est pas pareil que “ ingénieur polytechnicien chez Airbus ” . Je pense vraiment que j’ai cherché à retourner à ma classe ; et le corollaire de ça, c’est que j’ai voulu fuir la classe de l’X que j’ai connue. Je ne me suis pas identifié à elle. Je n’avais pas les codes. […] Mais à l’inverse, sociologiquement, on les reconnaît. J’ai un ami avec qui je m’entends très bien. C’est littéralement l’archétype de l’X : maman prof, papa fonctionnaire A+, lycée à Louis-le-Grand, prépa à Louis-le-Grand, Parisien… Quand il est entré, lui n’a pas senti le décalage . »

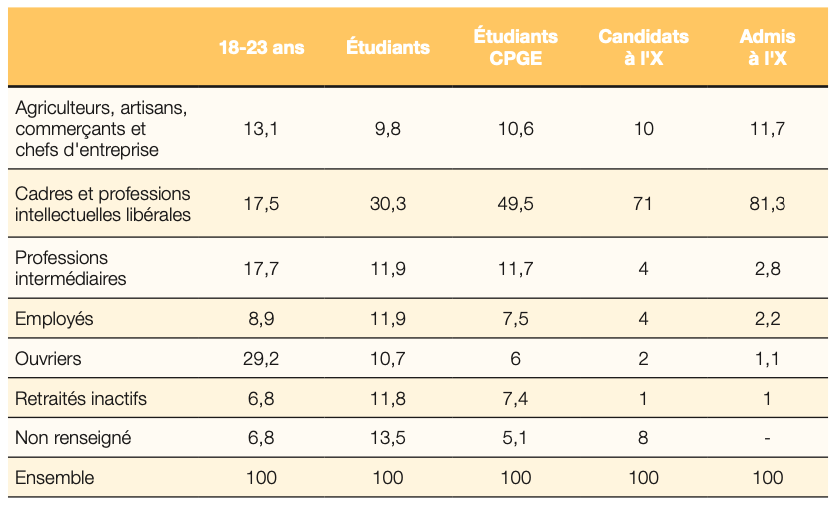

Les statistiques nationales vont d’ailleurs toujours dans ce sens : si la population globale comprend 19,2 % d’ouvriers contre 20,4 % de cadres (INSEE, 2021), seuls 1,1 % des élèves reçus à l’X figurent parmi les enfants d’ouvriers contre 81,3 % pour les enfants de cadres (figure 1.1)13. Ce que le témoignage de Patrice apporte en supplément, c’est que ceci peut opérer comme un filtre y compris au moment où les alumni se choisissent une carrière.

Figure 1.1 – Origine sociale des étudiants et des admis à l’X

Colonne 1 : Répartition de tous les étudiants du secondaire dans les différentes académies pour l’année scolaire 2013-2014.

Colonnes 2 et 3 : Répartition des origines académiques des candidats en filière MP-PC au concours de l’X obtenue à partir de leur numéro INE et agrégée sur les années 2010-2014.

Lecture : Entre 2010 et 2014, 19,5 % des candidats au concours en filière MP-PC ont passé leur brevet des collèges dans l’académie de Versailles.

Source : Données agrégées pour les années 2010-2014, tirées de François & Berkouk (2018).

Naturellement, la majorité des élèves s’adaptent à cette culture dominante, tout en ayant conscience des privilèges dont ils bénéficient. Un constat d’ailleurs valable des deux côtés de l’Atlantique, comme le rappelle Robert : « Je tiens à affirmer que […] je suis issu d’un milieu très privilégié. Un résultat direct de ce privilège est que je n’ai pas à m’inquiéter ou à penser à l’argent de manière aussi prégnante que bon nombre d’autres personnes dans la même situation. » Surtout, ces privilèges s’accentuent encore à la sortie d’école et jouent à plein dans la construction des premiers projets professionnels, notamment par des effets de réseau indéniables – plusieurs diplômés de l’X soulignent par exemple comment ils ont pu trouver un stage voire un poste grâce au réseau d’ alumni .

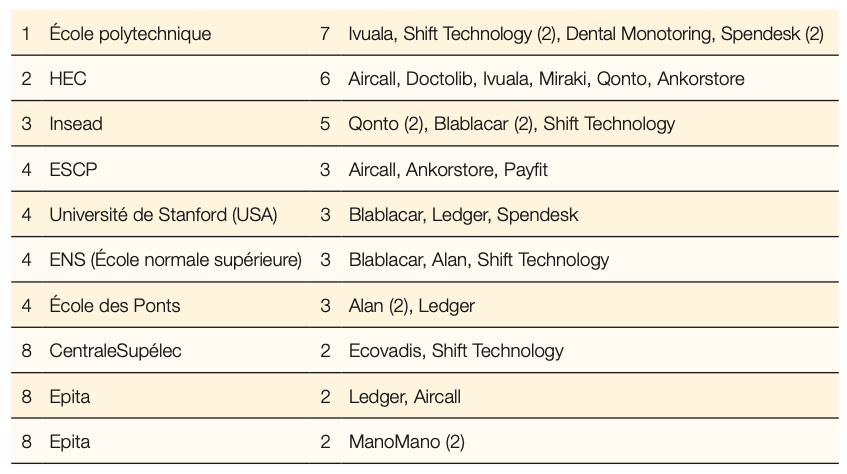

On note en particulier que, parmi les ressources clefs auxquelles les élèves ont accès durant les études, on trouve notamment celles qui sont constitutives du profil entrepreneurial. « J’avais conscience que je bénéficiais d’un privilège extraordinaire, que j’ étais dans une position à laquelle sans doute peu de gens pouvaient avoir accès, dans le sens où j’ai reçu l’éducation pour faire une différence dans le monde. [ …] J’ai été habituée à être traitée avec respect et à ce que mes idées soient prises au sérieux, même lorsque j’ étais très jeune. Et j’ai pu diriger des clubs et des organisations et vraiment perfectionner mes compétences en matière de leadership » , souligne Claire. En plus des forums métiers bien connus et autres appuis dans la gestion des carrières (ateliers pour peaufiner son CV, entraînements à l’entretien d’embauche…), tant Polytechnique que Harvard offrent à leurs étudiants une vie associative riche et un soutien important à l’entrepreneuriat. Aurélien, par exemple, raconte comment il a pu « pitcher » son idée dans le cadre de concours et gagner 70 000 euros de prix en une année puis compter sur le soutien d’anciens X comme premiers investisseurs. « En tant que polytechnicien, on a l’avantage de se baser sur une crédibilité et une solidité » , partage-t-il. À ce titre, d’après le Figaro Étudiant14, l’École polytechnique est passée première cette année (figure 1.2) parmi les fondateurs de licornes françaises (des start-up de nouvelles technologies, créées il y a moins de dix ans, valorisées à au moins 1 milliard de dollars mais pas encore cotées en Bourse), avec sept alumni parmi les 58 fondateurs et cofondateurs des 24 licornes étudiées (soit 12 %)15. Au total, 62 % des fondateurs sont issus des grandes écoles les plus prestigieuses.

Figure 1.2 – Aperçu des 10 premières écoles dont sont issus les fondateurs de licornes françaises

Source : Figaro Étudiant (2022)

Claire, elle, parle même d’un « filet de sécurité » pour caractériser l’écosystème de Harvard, propice pour se lancer dans la voie entrepreneuriale : « Vous n’ êtes qu ’un étudian t, vous pouvez toujours revenir à cela. Vous pouvez toujours être recruté dans le réseau des anciens de Harvard. Je logeais sur le campus, j’avais accès au réfectoire, à la connaissance, avec la Harvard Law School et la Harvard Business School au coin de la rue. Je pouvais aller voir les professeurs et leur demander de l’aide. J’avais des ressources infinies à portée de main. Vous avez un tel filet de sécurité autour de vous qu’il est presque impossible d’ échouer en tant qu ’ entrepreneur. De plus, vous pouvez le mettre sur votre CV : ça vous donne une expérience en leadership » .

Un besoin constant de progresser au travail, des modalités différentes pour y parvenir

La quête perpétuelle de l’excellence est donc commune à ces deux échantillons mais elle se traduit différemment dans la manière d’appréhender le travail. Tout d’abord, les alumni de Harvard semblent encore plus sensibles aux logiques de prestige – ou du moins plus conscients de cette aspiration et ouverts à en parler – que leurs homologues de Polytechnique. C’est ce que suggère en tout cas leur opposition moins ferme à l’égard du conseil, symbole s’il en est de réussite professionnelle, tant en matière de rémunération que de reconnaissance sociale et de réseaux de pouvoir. Que ce soit en France ou aux États-Unis, le conseil vient en effet souvent parachever une formation d’excellence en attirant bon nombre de candidats, dont les « meilleurs » jeunes diplômés. Les alumni de l’X interrogés ne dérogent pas à la règle puisque plusieurs d’entre eux ont démarré leur carrière, ou au moins effectué un stage, dans un cabinet de conseil prestigieux pour intégrer la voie « classique » et « attendue » des étudiants de grandes écoles. Pour la plupart, ils ont fait le choix de ne pas rester dans ce secteur d’activité par la suite. Il semblerait, en effet, que les avis convergent vers une appréciation plutôt mitigée du monde du conseil. Ainsi, Pierre décrit le train de vie « métro-boulot-dodo » caractéristique des consultants comme étant aux antipodes de son équilibre idéal entre vie professionnelle et vie personnelle. Léa se dit très satisfaite de la « méthode de travail » qu’elle a apprise dans le conseil mais a tout de même fini par rejoindre une banque française après près de cinq ans dans un cabinet. Même écho chez Patrick qui, lui aussi, affirme être épanoui dans son métier de consultant mais estime que viendra forcément un jour où il finira par quitter le conseil, jugeant difficilement compatibles les horaires exigés pour des rôles séniors avec une vie de famille. Il rappelle d’ailleurs qu’une prime alléchante est distribuée après 3 ans d’activité pour retenir les salariés ayant tendance à partir à ce moment-là, fréquemment lassés du rythme soutenu demandé. Laura est sans doute l’exemple le plus paradigmatique de cette appréciation négative des cabinets de conseil. Celle-ci a très mal vécu son stage chez l’un des grands de la place. Parmi les points les plus négatifs de son expérience, elle relève les longues heures de travail, la pression permanente, les tâches dénuées de sens et enfin, l’entourage malveillant, superficiel, « qui vous juge même sur la couleur de vos chaussettes » . Précisons toutefois que d’autres « revirements » de carrière ont eu lieu parmi les personnes interviewées, signes de cette période de flou bien connue en début de carrière. Par exemple, Pascal a commencé une thèse à la suite du Corps des mines ; Patrick est passé par un stage dans le secteur de l’e-commerce avant d’opter finalement pour le conseil dans le domaine de l’énergie ; Patrice a œuvré comme stagiaire-ingénieur à la Direction générale de l’armement (DGA) avant de rejoindre les forces de la gendarmerie.

Ce regard critique posé sur les cabinets de conseil apparaît moins flagrant dans les verbatim des alumni de Harvard. Certes, cela peut aussi être lié au fait que l’École polytechnique forme des ingénieurs, pour partie destinés à la haute fonction publique, tandis que Harvard prépare plus exclusivement des étudiants aux métiers du secteur privé, dont ceux du conseil. Les différences auraient peut-être été encore moins marquées avec des alumni de HEC Paris, qui forme notamment aux métiers du management. Mais tout de même, il n’en demeure pas moins que les alumni de Harvard parlent plus explicitement de leurs aspirations en termes de prestige. En particulier, ils expriment fréquemment le souhait de décrocher une première expérience, très convoitée, de product manager dans l’un des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), là encore, selon leurs propres termes, pour le prestige attaché à ce poste et au nom de ces entreprises. Claire explique en effet que les géants du numérique comme Google et Twitter proposent des programmes pour jeunes diplômés (ou graduate schemes ) très sélectifs car très convoités, représentant environ une centaine d’emplois toutes entreprises confondues.

La seconde différence mise en évidence par les entretiens est la soif d’apprentissage constante que semblent chercher à assouvir les élèves de l’X, tandis que les alumni de Harvard sont plus portés sur la montée en grade ou du moins la prise de responsabilités et le sentiment d’avoir une prise sur le déroulement des opérations dont elle est en général synonyme. Sans pour autant être indifférents à l’apprentissage continu (tout comme, à l’inverse, certains polytechniciens interviewés sont clairement attirés par des positions de management), certains alumni de Harvard ont tendance à voir cet aspect davantage comme un service rendu à l’entreprise, par exemple pour répondre à un besoin ponctuel, que comme une priorité personnelle. Peter explique ainsi qu’il pourrait tout à fait concevoir de continuer à apprendre en dehors du travail plutôt qu’au sein même de son entreprise, en lisant des livres ou en s’impliquant dans des activités extracurriculaires. Jade, quant à elle, parle « d’ambition passive » car si elle apprécie de voir sa curiosité éveillée au quotidien, elle insiste sur le fait que son travail n’est pas sa vie et qu’elle a de nombreux hobbies en dehors. En ce sens, les alumni de Harvard semblent mettre davantage l’accent sur leur plan de carrière, leurs perspectives à long terme que sur l’apprentissage quotidien. « Je pense que la plupart des gens veulent avoir un travail où ils peuvent être en maîtrise et devenir vraiment bons. Imaginez, vous êtes chirurgien, peut-être qu’au début, pendant un certain nombre d’interventions, vous tremblez mais à la centième opération, vous êtes un pro. Pour ma part, je voulais un travail où, à chaque fois que je maîtrise un échelon d e l’ échelle, l ’ échelon suivant se trouve en dehors de ma zone de confort. Et donc le seul travail qui pouvait vraiment tenir cette promesse était l ’entrepreneuriat », résume Claire. La balance semble pencher dans l’autre sens pour les X, à l’image de Patrick pour qui la priorité est à la maîtrise : « C’est la seule chose [le fait d’avoir un apprentissage continu] qui me motive à travailler. Dès que je sens que je stagne ou que j’apprends moins ou que j’ai fait le tour de la question, j’ai tendance à me lasser. D’ailleurs, c’est arrivé il n’y a pas longtemps. Et je leur ai dit : “ Mettez-moi sur des choses un peu plus difficiles, un peu plus challengeantes parce que je m’ennuie un peu.” […] C’est un de mes principaux drivers : toujours apprendre, toujours progresser, être en dehors de sa zone de confiance en permanence, même si c’est fatigant. »

Émerge donc des entretiens un besoin commun de constamment progresser, bien qu’il s’exprime sous des modalités légèrement différentes, avec, d’un côté, une tendance à privilégier l’apprentissage continu chez les alumni de l’X et, de l’autre, une volonté accrue de monter en grade chez ceux de Harvard. Au-delà de cette différence, cette volonté constante de se dépasser se traduit de part et d’autre de l’Atlantique par une disposition à se lancer dans la voie entrepreneuriale, déjà soulignée plus haut. Celle-ci est en effet perçue comme un bon moyen de « ne pas stagner » , de « sortir de sa zone de confort » .

- 10 ‒ Il s’agit des anciens élèves de l’École polytechnique qui ont ensuite rejoint le Corps des mines.

- 11 ‒ Cette citation fait écho à la récente tribune de Patrice Caine publiée le 28 janvier 2023 dans Le Journal du Dimanche.

- 12 ‒ Deresiewicz W. (2015). Excellent Sheep : The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life. Free Press.

- 13 ‒ Voir la tribune de Sophie Audoubert publiée dans Slate, le 10 novembre 2022.

- 14 ‒ Voir l’article « Les meilleurs diplômes pour lancer une start-up à un milliard de dollars », Le Figaro Étudiant, du 13 novembre 2022.

- 15 ‒ N. B. : La French Tech a annoncé en janvier 2022 que ce nombre avait dépassé l’objectif fixé à 25 licornes pour 2025.

Les relations avec ses collègues et sa hiérarchie comme source d’engagement au travail

Les alumni de l’X interrogés accordent pour la plupart une place prépondérante à la bonne entente avec leurs collègues. Au contraire, ceux de Harvard sont plus souvent en faveur du maintien d’une certaine distance affective, signe d’un rapport au travail plus « transactionnel » chez les Américains. Les attentes relationnelles face à sa hiérarchie s’avèrent, quant à elles, assez similaires entre les deux populations, pouvant se résumer par la recherche d’un savant équilibre entre autonomie et accompagnement managérial.

Des attentes différentes sur la proximité entre collègues

Les attentes sur la qualité des relations avec les collègues semblent particulièrement fortes chez les jeunes polytechniciens, qui décrivent comme une grande source de satisfaction d’avoir des liens « amicaux » sur leur lieu de travail. Laura raconte ainsi comment les liens qu’elle avait pu tisser dans son ancienne entreprise ont certainement contribué à la faire rester en dépit des dissonances cognitives et des pratiques de greenwashing qu’elle y a déplorées, par un phénomène qu’elle qualifie de « compensation ». Elle entretient d’ailleurs activement cette recherche de relations qualitatives dans la structure qu’elle a montée depuis lors, en promouvant une « écoute des ressentis » dans la gestion des différends internes et une « écoute empathique » envers ses clients. Sur ce deuxième pan, elle explique n’avoir jamais dit non à un client mais avoir pu « se retirer en douce » et ne pas poursuivre la collaboration en constatant des comportements décevants chez ses interlocuteurs ; de fait, elle juge la qualité de la relation plus importante que l’avancement sur la question écologique pour faire le tri parmi ses prospects.

Les alumni de Harvard, eux, formulent des attentes moins élevées en matière de proximité avec leurs collègues. À l’exception notable de deux d’entre eux, ils préfèrent ouvertement ne pas devenir amis avec leurs collègues. « Le travail, c’est juste le travail. Et puis l’amitié au travail est différente de l’amitié en dehors du travail. Les amis que vous pourriez avoir en entreprise, ça reste une relation professionnelle », résume Chloe. Trois raisons ont été évoquées pour justifier ce maintien d’une certaine distance avec ses collègues. La première tient à la richesse des liens entretenus en dehors et donc à l’inutilité de connexions plus personnelles sur son lieu de travail. La deuxième relève du souhait de garder une certaine autonomie en matière d’organisation de son temps de travail, notamment pour garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, comme le souligne Jade : « Parce que je tiens tellement à l’ équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, je pense que je peux parfois ériger des murs avec mes collègues afin de maintenir une certaine autonomie, liberté, mystère autour de ce que je fais ou ne fais pas tous les jours. » Enfin, les alumni de Harvard relèvent également que des relations de proximité nuisent à la capacité à travailler ensemble et à se parler franchement.

Riche de sa double expérience en France et aux États-Unis, Greg considère que les actifs français ont plus de difficulté à se détacher et à ne pas prendre trop personnellement une situation de désaccord que leurs homologues américains. A contrario, il dit avoir été beaucoup moins à l’aise avec « l’attitude paternaliste » de son employeur français. Il raconte avoir eu tendance à « s’auto-exclure » dans la start-up parisienne où il a travaillé car un « investissement émotionnel » trop important lui était demandé d’après lui. Par exemple, il jugeait inapproprié que la norme soit de participer à des barathons16 tous les jeudis soir ou de partir en vacances au ski avec ses collègues. Les employés français seraient donc, selon lui, davantage traités « comme des enfants », avec les attentes que cela peut entraîner de relations privilégiées, « comme au sein d’une famille ». De même, Ben s’inscrit en faux contre une vision trop « familiale » de l’entreprise qu’il a pu lui-même observer chez certains employeurs américains : « Ils diront que nous sommes comme une famille, comme dans une structure plate où tout le monde contribue, où nous sommes tous soudés. Vous savez, Facebook a ce fameux jour où Zuckerberg est assis dans l’open space avec d’autres ingénieurs, alors que nous savons tous qu’il y a toujours un patron. C’est du fake. » Sam va même jusqu’à percevoir la proximité entre collègues comme la résultante d’une tentative d’instrumentalisation de la part de l’entreprise, soulignant par là même son caractère « aliénant » : « Aux États-Unis, il y a toujours cette tendance, surtout dans les start-up, à dire : “ Oh, nous sommes une famille ! ” . Mais je pense que c’est super toxique. Vous savez, en fin de compte, c’est une façon de pousser les gens à faire plus, à… dans le fond, pour les exploiter : “ Oh, fais ça parce qu’on est une famille, hein ? ” . Est-ce que je veux considérer mes collègues comme ma famille ? Non, pas nécessairement. Si je deviens réellement ami, assez proche d’eux, ce serait en raison d ’un lien personnel, plutôt que du fait d’une telle dynamique de travail qui forcerait cette cohésion, si vous voyez ce que je veux dire » .

Ainsi, il semblerait qu’il existe une différence culturelle entre nos deux échantillons dans le rapport à l’autre au travail, notamment dans la manière de considérer autrui « juste » comme un collègue plutôt que comme un individu dont l’identité ne se réduit pas à sa condition de travailleur. Greg appuie cette interprétation et partage l’idée que le travail serait perçu comme quelque chose d’avant tout « transactionnel » chez les Américains : un échange de temps et d’espace mental contre de l’argent, pour faire simple. Cela se lit notamment dans la pratique de rémunération dans son secteur, sur la base de la valeur ajoutée produite plutôt que sur la base du statut ou de la fonction hiérarchique, contrairement à la norme française. Certains membres de son équipe étaient ainsi mieux payés que le manager, au vu d’une expertise particulière et d’une contribution clef au chiffre d’affaires.

Bien doser autonomie et accompagnement managérial

Pour ce qui est des relations avec leur manager en revanche, les alumni de Harvard et de l’École polytechnique expriment des attentes globalement similaires. En réponse à la question : « Qu’est-ce qui fait un bon manager selon vous ? » , les notions d’autonomie, de confiance, d’écoute, de communication et d’accompagnement (notamment par des instructions claires et un feedback régulier) semblent faire consensus. Autrement dit, d’après les jeunes diplômés interrogés, le manager « idéal » doit faire preuve d’un subtil équilibre entre lâcher prise et présence rassurante ou, pour reprendre les termes de Chloe, il doit savoir à quel moment faire preuve d’implication (« hands-on ») ou au contraire plutôt lâcher prise (« hands-off »). « Par implication [ « hands-on » ] , j’entends que [les managers] puissent résoudre les choses par eux-mêmes, ils peuvent prouver, ils peuvent démontrer […] : “ Si vous ne pouvez pas résoudre la chose, faites-le moi savoir et j’essaierai de trouver un moyen, quel qu’il soit, que ce soit une solution technique ou que nous trouvions des ressources à l’extérieur de l’ équipe. ” [ … ] Deuxièmement, ils savent lâcher prise [ « hands-off » ] . Quand j’ai rejoint l’ équipe en tant que junior, je n ’avais pas d’expérience préalable, mais [en tant que manager], vous pouviez me demander de faire quelque chose et vous me donniez toute la liberté et le contrôle pour explorer, parler aux gens, poser des questions. […] Et si j’ échoue, ce n ’ est pas grave, vous me le dites, vous avez le droit d’avoir raison, mais vous me donnez un retour sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, aller de l’avant, devenir meilleurs. Je pense que ces éléments sont très importants. Le manager doit savoir arbitrer entre ce qu’il fait lui-même côté contrôle et le travail qu’il me laisse faire seule », raconte Chloe.

De fait, les jeunes interrogés ont exprimé, de part et d’autre de l’Atlantique, un besoin marqué d’autonomie qui, comme le relève Pascal, va souvent de pair avec la recherche de stimulation intellectuelle évoquée plus haut : « J’ai petit à petit décidé de faire un Master recherche puis de me lancer en doctorat pour trois ans. […] J’aime beaucoup cet environnement de travail, cette liberté, cette capacité à réfléchir sur des problèmes complexes et d’être maître de ce que tu fais parce que tu es un artisan, tu fabriques tes propres outils, etc. Et j’ai toujours eu un peu de mal lorsque mes chefs me demandaient de faire des choses avec lesquelles je n’étais pas d’accord. Quand on me demande de faire des trucs absurdes, j’ai tendance à ne pas les faire. Je préfère cette autonomie intellectuelle, ça me plaît beaucoup. » Autre exemple : Camille qui, sur le fonctionnement de son ministère pourtant très hiérarchisé, explique avoir « été agréablement surprise [par] la confiance et les responsabilités qu’on peut nous donner très vite. […] [Une autre adjointe et moi qui travaillions sur le même sujet avons] été très vite directement en contact avec le cabinet du ministre pour déterminer ce qu’on considérait comme étant le mieux à faire [ …] Je ne pensais pas qu’aussi vite on serait amenées à discuter avec des gens qui prennent des décisions aussi “importantes”, qui ont un impact. C’est quand même une grande confiance qui nous est faite » . Léa fait part de sentiments analogues en estimant avoir « la chance de travailler vraiment dans un cadre de confiance. En fait, je pense que c’est assez unique dans ce type de structure parce que, souvent dans les grands groupes, ça peut être beaucoup plus [cadré]. Je ne dis pas que ça n’existe pas ; il y a sûrement des endroits similaires. Mais en tout cas, mon expérience, c’est que je m’épanouis énormément, personne ne vient me dire : “Il faut faire ci, il faut faire ça.” […] C’est très co-constructif » .

Pour autant, les jeunes diplômés espèrent tout de même pouvoir compter sur leur hiérarchie pour les guider. De fait, la posture d’implication (« hands-on ») évoquée par Chloe suggère la démonstration périodique d’une maîtrise technique, qui fait écho à une attente plus générale d’exemplarité. « Je veux voir mes supérieurs mener par l’exemple. Prenons ma cheffe actuelle […], elle est absolument merveilleuse. […] Elle fait vraiment du bon travail et mène par l’ exemple, prend vraiment le temps d’ écouter et d ’entendre et de regarder autour d’elle, ce que j’apprécie vraiment », partage Sam. De même, Léa, dans sa pratique de manager, essaie de se positionner « en miroir » de ses propres attentes. Toujours dans une optique d’amélioration de soi perpétuelle, les jeunes attendent en outre que cet accompagnement managérial se traduise par la formulation d’objectifs clairs et de retours adaptés : « Je pense que pour être un bon manager, il est essentiel de préparer ses subordonnés à la réussite. Ça passe aussi par reconnaître le talent en le plaçant dans des rôles où il pourra fleurir. […] Je pense qu’il est vraiment important [en tant que salarié] de recevoir à la fois des éloges et du feedback , [c’ est-à-dire] un feedback positif et négatif, dans une boucle où la personne qui reçoit le feedback en question y est réceptive […] : [en tant que manager], vous devez communiquer quand quelqu’un fait vraiment du bon boulot mais aussi communiquer quand il pourrait faire mieux. C’est la seule manière [pour un salarié] de progresser » , souligne Claire. Dans le même ordre d’idées, Ben souligne que la présence de la hiérarchie a le mérite de structurer l’activité, de donner une direction par la définition d’attentes claires, qui facilitent l’évaluation des collaborateurs, bien qu’il estime que cela peut parfois nuire à l’agilité (par exemple lors d’un bug ou d’une absence) par rapport à un fonctionnement horizontal.

On peut interpréter ce besoin de marier autonomie et accompagnement managérial comme la recherche d’un lien de réciprocité avec sa hiérarchie, ou de « bidirectionnalité » selon Leah : « Pour moi, c’est vraiment une question de confiance et cela d’une manière bidirectionnelle en quelque sorte. Votre manager vous fait confiance pour faire votre travail efficacement et n’a pas à vous micromanager, ni à s’inquiéter que vous fassiez mal votre travail, ni à vous critiquer constamment parce qu’il pense que vous le faites mal. Mais je pense qu’il est également très important que vous ayez confiance dans le fait qu’il sera cohérent, juste, là pour vous et fera preuve de constance. » Les jeunes interrogés semblent prêts à reconnaître leurs limites et à s’appuyer sur l’expertise de leur manager pour les combler, comme le souligne Sam : « J’ai une très bonne relation avec ma cheffe actuelle. Je pense que c ’est en partie parce qu’[…] elle est très expérimentée, ce n’est pas son premier tour de piste. » En retour, ils souhaitent que leur encadrement les aide non seulement à réaliser leur potentiel, comme nous l’avons souligné plus haut, mais aussi qu’ils reconnaissent leurs compétences déjà acquises. « Ce n’est pas qu’elle est absente, loin de là. Nous prenons des nouvelles tous les jours, nous sommes en contact permanent. Mais nous avons cette souplesse autour de mon territoire dans le sens où celui-ci est bien délimité : j’en suis l’unique garant, je suis l’expert sur ces sujets. [ …] Cette confiance, je pense que c’est vraiment un changement important en termes de relation employé-employeur, chef-subordonné » , explique Sam. De même, il est souvent attendu que le feedback se joue dans les deux sens ; si les retours du manager sont souvent accueillis positivement comme moyen de progresser, les jeunes diplômés jugent important de pouvoir remonter des informations à leur manager, voire proposer des pistes d’amélioration qui soient effectivement prises en compte.

Symétriquement, les frustrations exprimées à l’égard du management sont tout à fait cohérentes avec ces attentes formulées positivement. Ont notamment été abordés le sentiment de ne pas être assez écouté, de voir ses idées insuffisamment prises en compte, les traitements inéquitables, la tendance à laisser « le sale boulot » aux subordonnés (par exemple en refusant de se mettre d’astreinte) tout en continuant à exercer sur eux une pression considérable, ou encore les comportements inconstants , « à la diable s’habille en Prada » , relevés par Leah : « C’ était quelque chose de très perturbant pour moi, quand je repense aux mauvaises relations que j’ai connues avec ma hiérarchie, cette sorte de volatilité et d ’anxiété qu’elles produisaient. J ’allais au travail tous les jours et, surtout dans mon premier job, je ne savais pas si [mon chef] allait être de bonne humeur et m’acheter un sac à main Gucci… chose curieuse qui s’est littéralement produite […] Puis, le lendemain, je me faisais hurler dessus, littéralement hurler dessus, avec des postillons de furie qui sortaient de sa bouche, pour avoir fait quelque chose de mal que je n’avais en fait pas du tout fait mal… et je maintiens cela à ce jour. »

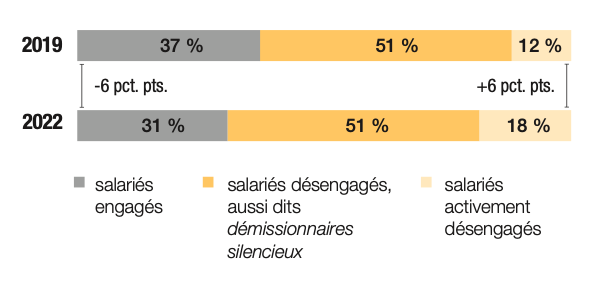

Ce point constitue sans doute la différence la plus notable entre les deux populations sur cette question du rapport au management. Plus d’ alumni de Harvard ont en effet mentionné d’eux-mêmes des insatisfactions importantes à l’égard de leur superviseur, une observation en phase avec les statistiques nationales américaines17. Selon un sondage mené par Gallup en 202218, au moins la moitié des salariés américains figure parmi ceux que l’on appelle les « démissionnaires silencieux », ces salariés désengagés qui ne font que le strict nécessaire au travail19. Pour les jeunes de moins de 35 ans, la situation s’est particulièrement détériorée depuis le début de la pandémie puisque la part des salariés « activement désengagés », autrement dit les plus explicites sur leur insatisfaction au travail, a augmenté de six points (la part des salariés « engagés » ayant elle chuté de six points, voir figure 2.1). Parmi les raisons citées par l’enquête figure notamment le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu (« feeling cared about ») et accompagné dans son développement par son manager20.

Figure 2.1 – Répartition des jeunes employés de moins de 35 ans selon leur niveau d’engagement au travail

Source : Gallup 2022

Français comme Américains se retrouvent toutefois pour exprimer une aversion profonde envers la bureaucratie et à ses longues chaînes de décision. Patrick, par exemple, a préféré se diriger vers le conseil plutôt que l’industrie où la lenteur du processus de recrutement l’a grandement refroidi : « Dans l’industrie, c’est moi qui ai décidé de ne pas y aller parce qu’en fait, les process de recrutement étaient tellement lents que je me suis dit : “Si les process [pour y entrer] sont tellement lents, je ne m’imagine même pas ce que c’est à l’intérieur.” » Camille souligne de son côté la perte d’efficience induite par « la machine » bureaucratique de son ministère : « Il y a énormément de relectures ; entre le moment où l’on produit quelque chose – essentiellement, ce que je produis, ce sont des notes pour le ministre […] – et le moment où la note arrive au ministre, il y a entre cinq et huit échelons de relecture. C’est long, c’est pénible, ça fait des allers-retours, parfois on perd en gros ce qu’on veut faire passer. […] La hiérarchie […] parfois, c’est vrai que c’est un peu pesant : […] c’est une grosse machine donc il faut trouver sa place. » De la même manière, une bonne partie des alumni interrogés déplorent des dérives bien connues du fonctionnement bureaucratique, telles que la lenteur de la montée en grade, l’application des règles à la lettre, l’hyper-spécialisation ou encore, l’hyper-fragmentation des responsabilités et les jeux de pouvoir afférents (à savoir, le besoin de séduire toutes les parties prenantes d’une longue chaîne de décision, sans que cela soit toujours justifié en matière d’expertise), comme le souligne Sam : « Je commence à être un peu désabusé par [les organisations internationales] où l’on sait très bien qui, dans ces structures, fait réellement les choses. Il y a un tas de «stratèges» ou conseillers, ces titres non spécifiques qui ne font vraiment rien. Vous savez, ça retombe sur la ou les deux personnes de l’ équipe qui font réellement avancer les choses. Donc il y a vraiment cette culture où tout le monde veut être manager mais personne ne veut faire quoi que ce soit. J ’ai mis deux citations de côté [en préparation d’un séminaire à venir avec ma hiérarchie] qui, je pense, seront pertinentes pour vous […] : “ Nous avons une relation en pointillé21, ce qui signifie que je peux vous critiquer sans avoir à vous soutenir d’ une quelconque manière. ” Celle-là est pas mal. Et la seconde […] : “ Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les poubelles. ” Deux cas de figure qui me rebutent vraiment. »

- 16 ‒ Le barathon consiste à boire une boisson alcoolisée dans un maximum de bars se situant dans une même rue, un même quartier ou une même ville.

- 17 ‒ Nuançons toutefois que nous n’avons pas connaissance d’études qui permettent de conclure que le désengagement au travail chez les jeunes salariés est tout aussi voire plus significatif chez les Américains que chez les Français.

- 18 ‒ Une étude menée en juin 2022, sur un échantillon aléatoire de 15 091 employés américains âgés de 18 ans ou plus, actifs à temps plein ou à temps partiel.

- 19 ‒ Sur l’engagement au travail, on distingue traditionnellement trois catégories de salariés : ceux engagés (qui se sentent impliqués et enthousiastes au travail), ceux pas engagés (détachés de leur travail) et ceux activement désengagés (ou « démissionnaires bruyants », qui font le plus de bruit sur leur insatisfaction au travail, notamment sur les réseaux sociaux). Selon le Los Angeles Times, la première mention du terme de « démission silencieuse » aurait été faite par Bryan Creely, coach de carrière, dans une vidéo postée sur TikTok et YouTube en mars 2022.

- 20 ‒ Gallup a relevé quatre leviers principaux d’engagement au travail chez les jeunes américains de moins de 35 ans : avoir des perspectives d’apprentissage et de développement de carrière ; se sentir encouragés dans leur développement ; se sentir soutenus, avoir le sentiment que l’on se préoccupe d’eux ; savoir ce qui est attendu d’eux. Or, le pourcentage de jeunes salariés américains qui estiment qu’on se préoccupe d’eux, qu’on les encourage dans leur développement et qu’on leur offre des opportunités d’apprendre et de se développer satisfaisantes a baissé de 10 points entre 2019 et 2022. La pandémie semble avoir joué un rôle puisque cette baisse passe à 12 points pour les jeunes Américains qui travaillent complètement à distance ou selon des modalités hybrides, moins de quatre salariés sur dix parmi cette même population estimant savoir ce qui est attendu d’eux.

- 21 ‒ Le suivi «en pointillé» (ou dotted-line reporting en anglais) renvoie aux organigrammes où la hiérarchie (solid-line reporting) est assistée par d’autres fonctions d’encadrement «secondaires» (e.g., un chef de projet) puisqu’elles n’assument pas un rôle de supervision directe mais offrent ponctuellement un accompagnement supplémentaire dans la réalisation des tâches en tant que telle.

Revoir la place du travail dans l’expérience d’une vie satisfaisante

La possibilité de consacrer du temps à sa vie extra-professionnelle apparaît comme un enjeu significatif pour la plupart des personnes interrogées. Mais à travers la recherche d’un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, peut aussi s’exprimer le souhait d’une démarcation nette entre les deux sphères, pouvant parfois aller jusqu’à une rupture au sens identitaire chez les Américains interrogés. Pour autant, le travail à distance, qui décloisonne les sphères domestique et professionnelle, est avant tout perçu comme une évolution positive, source d’autonomie.

Le caractère sacré de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle a été avancé comme l’un des aspects les plus fondamentaux d’une expérience au travail satisfaisante par la plupart des jeunes interrogés, français comme américains. Ce résultat vient confirmer bon nombre de sondages sur le sujet22. Comme l’exprime bien Patrick, il est souvent fait l’hypothèse que la prétendue « rupture » générationnelle sur le marché de l’emploi se jouerait en bonne partie autour de cette notion de valeur accordée au travail : « Je pense que c’est un facteur qui prend du poids. D’ailleurs, nos parents […] disent qu’on ne veut pas travailler. Je pense que ce n’est pas vrai. Je pense que c’est juste que [cet équilibre] est plus important pour nous et qu’il y a un shift de valeurs. Mes parents ont la valeur du travail mais c’est excessif selon moi. Typiquement, mon père […], jusqu’à mes dix-sept ans, je ne l’ai quasiment pas vu et je pense qu’il s’en veut mais il ne le dit pas. Et je pense que c’est quelque chose que je ne ferai pas. Je ne peux pas sacrifier ça. Je pense que c’est vraiment extrêmement important . » Les jeunes auraient ainsi envie de rééquilibrer la place que prend le travail par rapport à d’autres aspects de leur vie, en choisissant, souvent après une première expérience douloureuse, de ne plus tout « sacrifier » pour faire carrière. Ce souhait d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle n’entre pas en contradiction avec ce qui a été relevé plus haut, à savoir cette attente dominante chez les Américains d’aller dans des voies prestigieuses et sélectives. C’est notamment le cas de Claire : « J’ai réalisé que l’ équilibre vie pro-vie perso, ça fait tout. Et c ’est un peu contre-intuitif parce que j’ai fondé une start-up. Mais, je pense que les start-up, comme la vie elle-même, sont un marathon et non un sprint […]. J’ai beaucoup d’amis qui sont des fondateurs de start-up à succès, qui ont même vendu et quitté leur première entreprise et qui ont ensuite passé deux à trois ans à Bali pour récupérer, tant ils étaient traumatisés et épuisés par cette expérience. […] J ’ai vécu ce genre de vie, où l’on ne vit plus, pendant bien deux ans maintenant. Et j’ai réalisé, il me semble plus tôt cette année, que c’ était insoutenable. [ … ] Ce culte du bourreau de travail […] fait partie de la culture de nombreuses entreprises. Et peu importe à quel point les gens sont malins, ils finissent par partir parce qu’ils ne sont pas heureux. » À en croire les Américains interrogés, l’Europe serait d’ailleurs bien mieux lotie que les États-Unis en la matière : « J’ai travaillé [en Suède] pendant un été, de juin à août. Et [environ] la moitié des Suédois étaient totalement absents du bureau, tout le mois de juillet […] ce qui n’est pas un problème en soi et même bien pour eux. J’ aimerais bien avoir un mois entier de congés au milieu de l’ été. [ …] Je pense que les Américains pourraient certainement apprendre à être un peu plus détendus sur l’ équilibre entre vie pro et vie perso parfois. Souvent, il y a une certaine pression aux États-Unis qui pousse à travailler, travailler, travailler » , partage Ben.

Des nuances ou différences d’interprétation semblent toutefois exister derrière l’importance accordée à cet équilibre par les jeunes diplômés. Une première lecture répandue au sein de notre échantillon est celle exposée plus haut, qui a trait au nombre d’heures travaillées et au nombre de congés octroyés. Pour Pierre, il s’agit avant tout « d’avoir le temps de faire quelque chose après le boulot ». Même Patrick, qui estime pourtant bien supporter la charge du travail caractéristique du monde du conseil, parle d’une « partie incompressible ». « Plus on monte en grade, plus on travaille ; et pour moi, il y a une partie incompressible. Je veux avoir mes heures de sommeil et je veux faire mon sport. Tout le reste du temps, je peux travailler mais si on commence à empiéter sur ça, ça ne va pas le faire. […] Et plus on monte, plus la probabilité qu’on ait un enfant, une femme, etc. augmente ; si vous combinez tout ça, ça fait un cocktail Molotov de “Je n’ai pas le temps” », explique-t-il.

Toutefois, pour une partie des alumni de Harvard interrogés, la variable décisive semble plutôt être celle des marges de manœuvre, c’est-à-dire de qui décide de l’investissement au travail. « L’ équilibre [vie pro-vie perso] est une chose délicate, surtout dans le monde des start-up où il faut travailler très dur. Je travaille vraiment dur. Je travaille environ douze heures par jour. Je n ’ aime pas ça, mais je suis la COO [directrice des opérations] de cette entreprise et cet arbitrage en vaut la peine pour moi. Personne ne me fait travailler aussi dur ; je suppose que c’est là toute la différence. Je suis tout à fait contre le fait de devoir travailler de longues heures le week-end lorsque ce n’ est pas absolument nécessaire, ce qui m’est arrivé par le passé. [Dans mon ancien job en capital-risque], mon chef me contactait le week-end pour vérifier l’adresse de son hôtel… Non, ça, c’est vraiment stupide. J’aurais pu répondre à ce genre de demande le lundi, mais je devais répondre à ce moment-là. Donc c’ était n’importe quoi », explique Leah. Pour certains, il semblerait donc qu’une charge de travail lourde soit d’autant plus acceptable qu’elle découle d’un choix personnel. Autrement dit, l’autonomie exercée en matière d’implication au travail aurait une importance prépondérante par rapport au temps effectivement passé au travail. Par ailleurs, la mission de l’entreprise peut avoir un poids non négligeable dans cette recherche d’équilibre, comme en atteste la position adoptée par Sam : « Ça fait partie de mon image de moi dans le fond. J’ai assurément envie que le travail et ce que je fais comme travail constitue nt une partie, une bonne partie de mon identité. Je tiens à ce que mon travail ait un but. Et donc je suis tout à fait disposé à travailler plus parce que ce que je fais est utile. Et j’ ai vraiment l’impression que mon travail contribue à quelque chose de «plus grand» […] Pour moi, je dirais honnêtement que le travail peut dépasser les traditionnelles 35 heures françaises ou les 40 heures américaines. Le temps passé au travail peut aller au-delà. Ce n’est pas un problème. Vous savez, ça peut même être jusqu’à 55 heures voire plus. » Chloe raconte quant à elle qu’il lui arrive de se connecter le week-end pour apprendre, par exemple, à manier un nouvel outil et ainsi pouvoir travailler de manière plus efficace durant la semaine mais elle souligne qu’elle le fait toujours de son propre chef.

Pour d’autres encore, cet équilibre s’articule principalement autour de la notion de droit à la déconnexion, c’est-à-dire de coupure claire entre la vie professionnelle et la vie privée. Le témoignage de Patrice sur ses deux premières années en gendarmerie résume très bien cet enjeu : « Je pense que j’avais l’une des pires situations de France. […] C’était mal isolé, j’entendais tout. […] J’entendais le téléphone qui sonnait. J’entendais la grille de l’accueil qui s’ouvrait, se fermait à 8 h, midi, 14 h, 18 h. […] J’avais La Poste à côté, le centre de tri. Pareil ! À 7 h du matin, le bruit des chariots, “gling-gling-gling”. Donc il y avait ça : en termes de coupure vie-pro vie-perso, ce n’est pas ouf, surtout que j’avais un escalier de la brigade juste à côté de chez moi. […] Plus le téléphone ! […] Et ça, quand on ne l’a pas vécu, on n’a aucune idée de ce que c’est, c’est l’enfer sur terre. Pendant deux ans, je n’ai jamais éteint mon téléphone pro, jamais, jamais . »