Le salariat, un modèle dépassé ?

Avant-propos

La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle du conseil d’orientation de La Fabrique de l’industrie, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.

Le point de départ de cette étude est la montée des nouvelles formes de travail indépendant sous l’effet du développement de l’économie numérique et des plateformes de rencontre entre offreurs et demandeurs de biens et services, qui fait craindre à certains la fin du travail salarié.

Elle examine dans un premier temps la dynamique de l’emploi en France. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le travail salarié représente encore plus de 85 % de l’emploi total en 2015. Cela étant, il est vrai que les formes de contrats atypiques et la pluriactivité se développent, et que le travail indépendant masque des réalités hétérogènes. D’un côté, on trouve des travailleurs aux profils qualifiés, aux compétences prisées, qui vivent décemment de leur activité, et de l’autre, des indépendants qui travaillent pour un ou quelques donneurs d’ordre dont ils sont économiquement dépendants. Un point commun les lie néanmoins : la quasi-inexistence de droits aux protections sociales et individuelles, la majorité d’entre elles étant assises sur le salariat ou bien accessibles par le biais d’assurances privées.

Pour faire face à ces nouvelles réalités, les auteurs nous invitent à réinterroger les attentes et besoins des travailleurs et des employeurs autour du triptyque : liberté, sécurité, dignité. Ils prennent l’exemple de politiques mises en œuvre dans cinq pays européens, et proposent des pistes de réformes ainsi que des dispositifs qui pourraient être adaptés aux besoins et attentes des travailleurs. C’est ainsi que l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont par exemple créé un statut intermédiaire entre le salariat et le travail indépendant, venant renforcer le niveau de protections sociales et individuelles.

Ce travail est le mémoire de deux ingénieurs du Corps des mines en dernière année de formation. La Fabrique n’apporte ni caution ni critique à ces propositions de réformes et d’actions, faute de les avoir mises en discussion avec les parties prenantes. Les ingénieurs-élèves ont rencontré beaucoup d’interlocuteurs qui n’ont pas souhaité être cités nommément. Ils ont donc repris à leur compte les propos qui les ont convaincus, non sans avoir recoupé leurs informations. N’étant pas encore tenus au devoir de réserve qui s’imposera bientôt à eux, ils n’ont pas hésité à exprimer leur point de vue.

L’équipe de La Fabrique

Synthèse

Les médias rivalisent de titres accrocheurs pour évoquer une immense « révolution » en cours en matière d’emploi. Nous serions en train de vivre la fin du salariat qui constituait la norme depuis les révolutions industrielles du XIXe siècle. Le travail indépendant se développerait un peu plus chaque mois – notamment avec l’essor de l’auto-entrepreneuriat, des plateformes numériques et de « l’économie collaborative ».

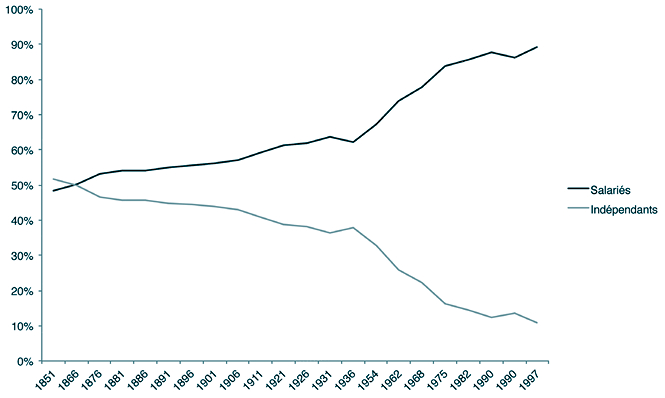

Pourtant, les faits ne traduisent pas une telle réalité. Le salariat représente, de nos jours, près de 90 % de l’emploi en France. D’un point de vue historique, il s’agit d’ailleurs d’un maximum : le salariat représentait 56 % de l’emploi total en 1900, 65 % en 1950 et 85 % en 1980. Les auto-entrepreneurs sont un peu plus de 600 000 en France1, encore loin du « raz-de-marée » régulièrement annoncé.

Néanmoins, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Bien au contraire, nous vivons une époque charnière et de mutations profondes : le salariat d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’hier, la pluriactivité des travailleurs se développe, les politiques et stratégies des entreprises se transforment – à commencer par l’expansion du modèle de plateformes – les attentes des travailleurs évoluent… Fondamentalement, les entreprises expriment aujourd’hui un besoin de plus de flexibilité que par le passé, et parallèlement, il existe chez certains travailleurs une soif de plus d’indépendance, mais qui se gagne parfois au prix d’une grande précarité.

Les débats actuels se focalisent sur une opposition issue de la construction historique du salariat : nous aurions le choix entre un salariat protecteur mais contraignant et un entrepreneuriat libérateur mais exposé à une plus grande précarité. Pour sortir de ce clivage, il nous faut revenir à ce qui constitue l’essence des rapports au travail. Ces derniers renvoient en réalité à une grande variété d’attentes et de besoins, des travailleurs comme des entreprises.

Une manière d’analyser les rapports au travail est de les décomposer en trois grandes dimensions essentielles : la liberté, la sécurité et la dignité.

Le salariat est né d’un pacte entre employeurs et travailleurs, au XIXe siècle, pour leur assurer une sécurité réciproque, à une époque où le processus de production requérait de fidéliser les employés sur le long terme. Il a permis d’atteindre une forme d’équilibre, tant pour répondre aux attentes de bon nombre de travailleurs qu’aux besoins des employeurs. Cela a conduit à faire du salariat un « modèle majoritaire » depuis plus d’un siècle, modèle auquel a été alors adossée la plupart des protections sociales.

Les mutations actuelles remettent en cause cet équilibre. La bipolarité qui caractérisait l’époque fordiste entre salariés, bénéficiant de sécurité au prix d’une forme de liberté, et non-salariés, plus libres et autonomes mais aux moindres protections, est en train de disparaître. Et de nombreux enjeux de société (ré)-émergent.

Le salariat tel qu’il a marqué le XXe siècle doit évoluer. C’est d’ailleurs bien ce qu’il a commencé à faire, de nombreuses entreprises ayant compris cette nécessité. L’enjeu est toutefois aujourd’hui à la fois de ne plus raisonner selon une dichotomie entre le salariat et le hors salariat, et de ne plus réduire le travail à la simple dimension de l’emploi.

Le cadre d’analyse – liberté, sécurité, dignité – vise à envisager autrement les éléments constitutifs des rapports au travail. Il doit permettre, au-delà des débats partisans qui animent notre pays et, parfois, ceux de nos voisins européens, d’être un outil pour nourrir la réflexion et construire de nouveaux rapports de travail équilibrés, adaptés aux attentes et aux besoins actuels des travailleurs comme des entreprises.

Plusieurs pistes de réformes seront explorées à cet effet. Elles peuvent, de manière non exclusive les unes des autres, s’appuyer sur des cadres propres à certaines catégories de travailleurs ou traiter de problématiques qui les concernent tous. Cette dernière option revient à universaliser certaines dimensions de l’analyse.

- 1 – Nombre d’auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires en 2015.

Remerciements

Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de nous rencontrer, de nous accorder de leur temps et de nous faire partager leurs connaissances, leurs opinions et leur expertise.

Nous adressons de sincères remerciements à Madame Frédérique Pallez, professeure à Mines ParisTech, qui a su habilement nous faire prendre le recul nécessaire à des moments pertinents de notre réflexion. Ses conseils avisés et son attitude bienveillante nous auront assurément permis de structurer et d’affiner notre analyse.

Nos remerciements vont également à Monsieur Claude Riveline qui nous a fait partager sa réflexion sur le sujet si vaste du travail et de l’emploi, nous faire profiter de sa grande expérience, et aura su orienter nos lectures et nos recherches de manière très pertinente.

Nous remercions en outre toutes les personnes que nous avons rencontrées lors des manifestations auxquelles nous avons pris part au sein de COOPANAME. Même lorsque nous n’avons échangé que quelques mots, dans un atelier ou une conférence, elles auront nourri notre réflexion. Nous remercions d’ailleurs toute l’équipe de COOPANAME qui, sous l’égide de Noémie et Stéphane, nous ont fait une place lorsque nous leur en avons fait la demande, convaincus de la pertinence de cette structure que nous souhaitions mieux connaître.

Nous remercions enfin Monsieur Thierry Weil et l’équipe de La Fabrique de l’industrie pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre travail, leur écoute et leurs conseils.

Introduction générale

L’uberisation de l’économie fait l’objet d’une grande attention dans le débat public mais l’économie des plateformes n’est qu’un élément parmi d’autres d’une mutation, bien plus large, qui bouleverse les rapports au travail que nous connaissons depuis la généralisation du salariat, il y a presque 150 ans. Contrairement à certaines idées reçues, le salariat est loin d’être mort, mais la structure traditionnelle héritée de l’époque fordiste opposant le salariat au travail indépendant est mise en cause. Nous continuons de mythifier un CDI qui a largement évolué et n’offre plus tout à fait les mêmes protections que par le passé. Aujourd’hui, près de 40 % des CDI conclus durent moins d’un an et 87 % des embauches se font en CDD (contre 55 % en 1982)2. Les nouvelles générations, les actifs de 15-25 ans, vivent directement les mutations en cours : ils ne sont plus que 45 % à avoir un CDI, alors qu’ils étaient plus de 77 % dans les années 19803. Pourtant, notre société semble organisée comme si le CDI « à vie » était la norme : c’est encore le meilleur garant pour louer un logement, obtenir un prêt bancaire, et il est même souvent un marqueur social. Les représentations de l’époque fordiste restent encore bien présentes dans les esprits alors qu’une partie de notre société et du monde économique a largement évolué. Cet héritage perturbe les volontés de réformes et reste source de tensions et de défiances entre les entreprises et les travailleurs.

Il nous faut revenir à l’essence de ce qui constitue, définit et motive les rapports au travail. Le travail n’est pas simplement un échange entre des heures de labeur et une rémunération. Il répond à des attentes et des besoins humains multiples et différents selon les individus : se sentir libre, être protégé, s’exprimer, se développer, partager, construire, œuvrer, contribuer, aider, changer le monde, être ensemble, servir…

En réduisant le travail à la notion restrictive d’emploi, les efforts ont porté, plus ou moins en vain, sur la lutte contre le chômage. Mais pas sur la valorisation du travail. En négligeant certaines facettes du rapport au travail, le système se grippe. Certains employeurs sont frileux pour embaucher, et certains travailleurs en sont réduits à se contenter de l’aspect alimentaire de leur emploi. Ou à recourir à l’auto-emploi, non plus par choix mais faute de mieux. Les entreprises trouvent des moyens alternatifs pour répondre à leurs besoins : en délocalisant, en détournant de leur vocation d’origine des régimes de travail (comme le régime des auto-entrepreneurs par exemple dans l’économie de plateformes), en développant des formes de travail « atypiques », etc.

Les rapports au travail sont des constructions mouvantes et changeantes. Ils ont parfois mis des siècles pour être construits et consolidés. Le sociologue Robert Castel écrivait dans Les métamorphoses de la question sociale : « Il a fallu des siècles de sacrifices, de souffrances et d’exercice continu de la contrainte pour fixer le travailleur à la tâche, puis pour l’y maintenir en lui associant un large éventail de protections qui définissent un statut constitutif de l’identité sociale [le salariat] ». Les rapports au travail n’existent pas per se, ils sont des constructions humaines et sociales complexes, parfois longues, et souvent précaires, qui ont évolué et disparu au cours de l’Histoire en fonction des attentes et des besoins des travailleurs et des entreprises. La dernière construction en date, édifiée autour du pacte du salariat au tournant du XXesiècle, était tellement équilibrée et adaptée aux attentes de chacun, pendant des décennies, que nous en avons oublié que les rapports au travail n’étaient pas immuables, que la société et l’environnement changent. L’enjeu revient à ce que les besoins des entreprises et ceux des travailleurs puissent converger vers de nouveaux équilibres.

Si, au XXe siècle, la société avait réussi à construire des compromis autour d’une bipolarité entre salariat et travail indépendant, les changements culturels et économiques actuels, que nous décrirons dans la première partie de cet ouvrage, les ont rendus caducs. Dans une deuxième partie, nous présenterons un cadre d’analyse qui s’appuie sur les attentes et les besoins des travailleurs. Nous montrerons que fondamentalement un rapport au travail peut être décrit comme un positionnement spécifique sur trois dimensions essentielles : la liberté, la sécurité et la dignité. Dans la troisième partie, nous décrirons comment notre cadre d’analyse peut constituer un outil d’aide à la réforme pertinent, en proposant une méthodologie génératrice d’idées et visant à sortir des antagonismes actuels.

Notre ambition n’est pas de nous ranger derrière telle ou telle orientation politique. Tout l’objet de notre thèse est précisément de montrer que l’action publique peut être guidée par la recherche d’équilibres entre besoins des travailleurs et des entreprises. La comparaison internationale que nous faisons dans la troisième partie montre d’ailleurs que plusieurs méthodes et démarches sont envisageables. Il est clair aujourd’hui que les attentes des entreprises et des travailleurs ont évolué. Il y a, de nos jours, un besoin de flexibilité de plus en plus important chez les entreprises, et une soif nouvelle des travailleurs pour davantage d’autonomie, d’indépendance et de responsabilité. La fondation et la consolidation de rapports au travail nouveaux, équilibrés, et qui prennent en compte les attentes de chacun sans sacrifier tous les acquis du passé, prendront certainement encore du temps. Mais comme le dit le juriste Alain Supiot lorsqu’il évoque la difficulté à s’émanciper des structures fordistes, « la subordination à vie n’est pas un idéal insurpassable ».

- 2 – Source : INSEE, Enquête Emploi.

- 3 – Source : DARES.

Partie 1 – Le monde du travail de nos jours : entre illusions, idées reçues et mutations réelles

La presse, la télévision, les réseaux sociaux rivalisent chaque mois voire chaque semaine de titres accrocheurs pour nous parler de l’immense « révolution » en cours en matière d’emploi. L’économie de plateformes serait en train de faire disparaître le salariat sous l’afflux de millions de travailleurs indépendants. Les auto-entrepreneurs constitueraient une renaissance du travail non-salarié, comme si le travail non salarié avait disparu avant eux. L’économie collaborative, en replaçant la solidarité au centre de l’économie, serait un progrès social pour tous. Nous allons voir dans cette partie qu’une grande partie de ces affirmations sont des contre-vérités, ou a minima des idées reçues.

Néanmoins, si certains propos communément admis et relayés ne sont pas avérés, nous verrons que le monde du travail connaît de nos jours des mutations profondes : le salariat d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’hier, la pluriactivité des travailleurs se développe, les politiques et stratégies des entreprises évoluent à commencer par l’expansion du modèle de plateformes, certains travailleurs ont des attentes nouvelles, etc. Fondamentalement, nous verrons que les entreprises expriment un besoin de plus de flexibilité, et que parallèlement, il existe chez les travailleurs une soif d’indépendance plus importante qu’au XXe siècle, mais qui se gagne parfois au prix d’une grande précarité.

Nous ne vivons pas la fin du salariat

Le travail à la demande, ou « à la tâche », est aujourd’hui de plus en plus visible dans de nombreux secteurs : livraison, prestations intellectuelles, services à la personne, etc. L’essor de certaines plateformes, notamment les plateformes de service de véhicules de tourisme avec chauffeurs (les VTC) et en particulier la plus connue d’entre elles, Uber, ont amené sur le devant de la scène médiatique le sujet des « nouvelles formes de travail » à tel point que l’on parle à présent couramment d’uberisation de l’économie. Même si ce n’est pas sa seule caractéristique, le modèle économique de plusieurs de ces entreprises repose essentiellement sur le recours à des travailleurs indépendants, généralement qualifiés de « partenaires ». À cet égard, certains médias déclarent même que le XXIe siècle sera celui de la fin du travail salarié. Il semble toutefois que ce discours véhicule de nombreuses idées reçues qu’il convient d’examiner et de contrecarrer.

Un salariat encore omniprésent

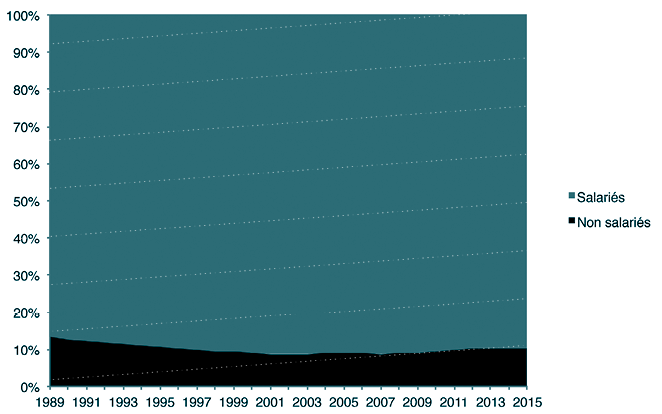

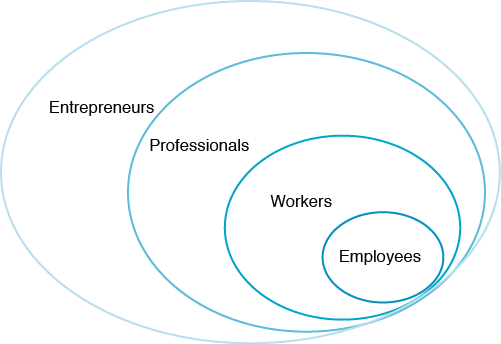

Au 31 décembre 2015, l’emploi salarié représentait 89,65 %4 de l’emploi total en France. Autrement dit, presque neuf travailleurs français sur dix sont salariés. Cette omniprésence du salariat encore de nos jours est ainsi représentée de manière claire sur la figure 1.

L’autre information utile concerne l’évolution de cette proportion. Entre 1989 et 2015, il n’y a pas eu d’évolution significative de la place du salariat dans la société. Celui-ci représente plus ou moins 90 % de l’emploi total en France depuis plus de 25 ans. Nous verrons en remontant plus loin dans le passé qu’il n’en a pas toujours été ainsi (cf. Partie 2, chapitre 3).

Figure 1 : Proportion des salariés et des non salariés en France dans l’emploi total entre 1989 et 2015.

Ce constat est le même dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE), à quelques exceptions près. Si les proportions diffèrent, pour des raisons diverses, la tendance à la stabilité du salariat se retrouve au sein de l’UE. La proportion moyenne du salariat dans l’ensemble de l’Union européenne n’a pas varié significativement depuis plus de quinze ans, autour de 86 %5. Nous nous intéresserons plus précisément aux autres pays de l’Union dans la troisième partie de cet ouvrage (cf. Partie 3, chapitre 8).

Ainsi, à première vue, il n’y a pas, de nos jours, de changement significatif dans la structure de l’emploi en France. Nous allons néanmoins nous pencher plus précisément sur cette catégorie des travailleurs non-salariés afin de déterminer les évolutions qui s’y opèrent.

Les indépendants, une catégorie ancienne et hétéroclite

Il n’existe pas de définition juridique du travailleur indépendant. Ce sont tous ceux qui n’ont pas le statut de salarié, à savoir toutes les personnes qui exercent à leur compte une activité économique, en en supportant les risques et en s’en appropriant les profits éventuels. À la différence des salariés qui sont en situation de subordination juridique à l’égard de l’employeur avec lequel ils contractent, ils sont complètement autonomes, ce sur quoi nous reviendrons très largement dans la deuxième partie de cet ouvrage.

Les travailleurs indépendants exercent sous divers statuts : artisans, commerçants, professions libérales, associés majoritaires de SARL ou gérant d’EURL (associé unique). Ainsi, certaines professions anciennes en concentrent une large part : agriculteurs, artisans, épiciers… On parle également de freelances depuis plusieurs décennies pour parler de travailleurs à leur compte, souvent très qualifiés, typiquement dans le secteur informatique.

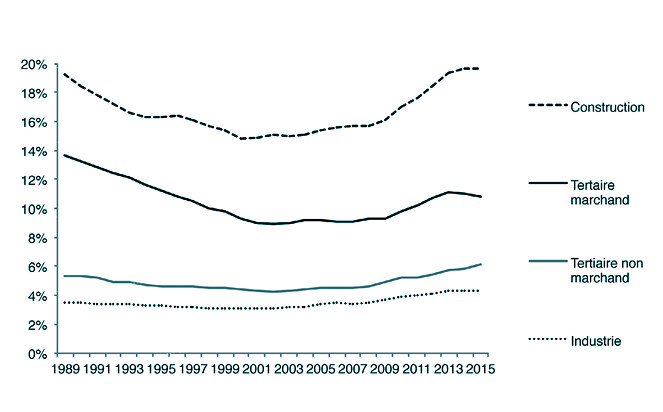

Les travailleurs indépendants relèvent d’un régime spécifique de protection sociale, distinct du régime général. À quelques rares exceptions près, ils ne sont pas soumis aux règles du Code du travail, ce code traitant du travail salarié. Ils peuvent opter pour différents statuts juridiques : créer leur entreprise, recourir au portage salarial ou, depuis 2009, adopter le statut d’auto-entrepreneur, sur lequel nous allons revenir en détail un peu plus tard.

Le secteur tertiaire, gisement des travailleurs indépendants ?

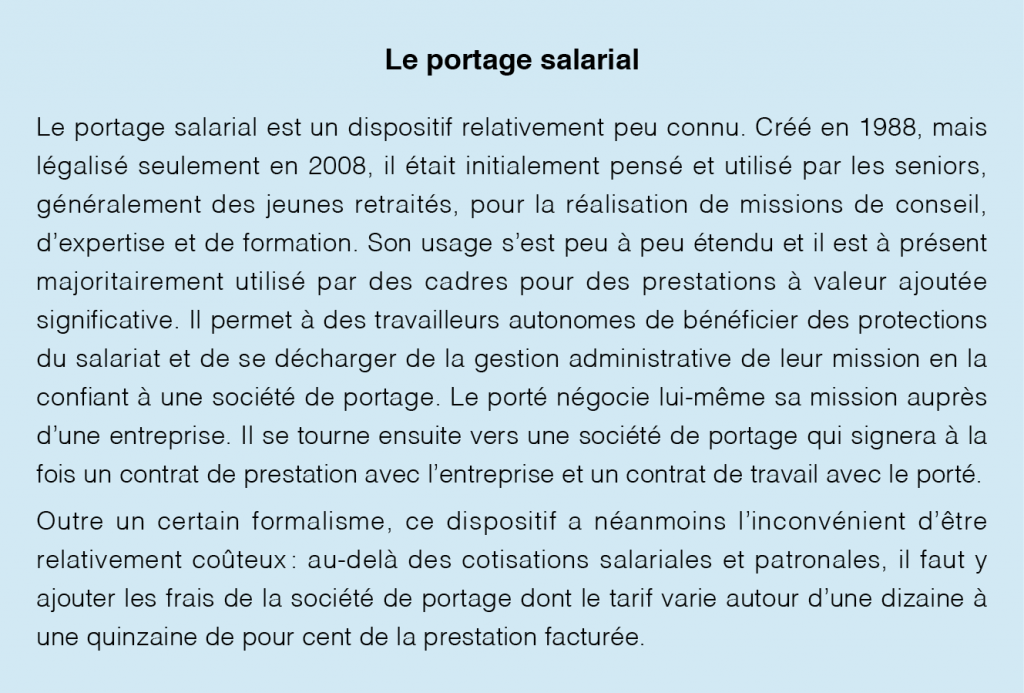

Une analyse de l’emploi non salarié par secteurs d’activité (cf. figure 2) met en évidence la part importante de l’agriculture dans celui-ci. Entre 1989 et 2001, c’est d’ailleurs le secteur primaire qui a fait décroître la part des indépendants dans l’emploi total, la faisant passer de 13 % à 9 %. Depuis 2001, on observe néanmoins un certain regain de l’emploi non salarié, alors pourtant que l’agriculture y contribue de moins en moins. C’est, depuis, le secteur tertiaire (marchand et non marchand) qui prend le relais en faisant passer la proportion des indépendants de 9 % à un peu plus de 10 % entre 2001 et 2015.

Figure 2 : Contribution des différents secteurs d’activité à l’emploi non-salarié entre 1989 et 2015

Source : INSEE

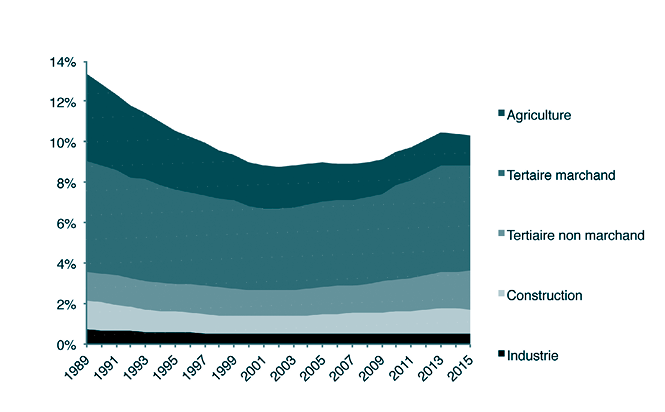

L’examen de la dynamique de l’emploi non salarié au sein de chaque secteur est toutefois nécessaire pour comprendre les mutations qui se dessinent (cf. figure 3).

Figure 3 : Part de l’emploi non salarié dans chaque secteur hors agriculture entre 1989 et 2015

Source : INSEE

En effet, on note que la construction est le seul secteur dans lequel l’emploi non salarié s’accroît de façon significative. C’est d’ailleurs, après l’agriculture (que nous ne présentons pas à la figure 3), celui dans lequel la part d’emploi non salarié est la plus importante (environ 20 %). Au contraire, et de manière peu intuitive, il n’y a que 11 % d’indépendants dans le tertiaire marchand et seulement 6 % dans le tertiaire non marchand. Surtout, en proportion de l’emploi total, il n’y a pratiquement pas plus d’indépendants dans le tertiaire en 2015 qu’en 2001 (0,2 % d’augmentation)6.

Ainsi, on comprend que si la sensible augmentation, au cours de la dernière décennie, de la part d’emplois non-salariés dans l’emploi total concerne le secteur tertiaire, cela ne s’explique pas par une évolution de la structure de l’emploi au sein de ce secteur, mais plutôt par le fait que celui-ci a pris une place plus importante dans l’économie. Il y a aujourd’hui, dans le secteur tertiaire, une proportion respective de salariés et d’indépendants peu différente de celle d’il y a 20 ans.

La création du régime d’auto-entrepreneur

La création du régime d’auto-entrepreneur, devenu micro-entrepreneur en 2015, est une des causes probables du regain du nombre de travailleurs non-salariés depuis le début des années 2000. Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, il avait pour objet essentiel une simplification de l’accès à la création d’entreprise, grâce à des formalités allégées et un mode simplifié de calcul et de paiement des cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Le micro-entrepreneur est ainsi :

- Franchisé de TVA (son prix de vente ne tient pas compte de la TVA) ;

- Soumis à un taux de cotisations sociales avantageux correspondant au régime microsocial, de 13,1 % pour la vente de marchandises et de 22,7 % pour les prestations de services ;

- Soumis à un abattement forfaitaire pour le calcul du résultat de l’entreprise.

- Exonéré de charges sociales en cas d’absence d’activités.

Le régime de l’auto-entreprise peut être adopté pour l’exercice de nombreuses activités qu’il s’agisse de vente de marchandises ou de prestations de services, à quelques exceptions près telles que les agents immobiliers ou les artistes. Pour bénéficier de ce régime, le chiffre d’affaires annuel doit rester inférieur à 82 800€ € pour la vente de marchandise ou 32 900€ € pour les prestations de service.

Il a connu un grand succès dès ses premiers mois d’existence. En 2009, 328 000 personnes ont créé une auto-entreprise, dont la moitié exerçait une activité économique effective. Ce régime représentait alors 55 % des créations d’entreprises. Si ce succès a sensiblement décru, ce statut est choisi par près d’un créateur d’entreprise sur deux (43 % en 2015). À fin juin 2015, les réseaux des URSSAF comptaient 600 000 auto-entrepreneurs économiquement actifs, c’est-à-dire déclarant un chiffre d’affaires.

- 4 – Source : INSEE.

- 5 – Source : Eurostat.

- 6 – Uber a débuté ses activités en France en janvier 2012.

Un besoin des entreprises de plus de flexibilité

La part des emplois non-salariés dans l’emploi total ne connaît pas, à ce jour, de croissance significative et a même décru si on s’y intéresse sur une période de plusieurs décennies. Néanmoins, s’il n’y a pas encore de changement significatif dans la structure globale de l’emploi entre salariés et non-salariés, on peut aujourd’hui faire état de changements culturels profonds tant chez les entreprises que chez les travailleurs.

La fin du CDI ?

Dans le salariat, des contrats et des catégories de travailleurs se multiplient

L’environnement juridique et les types de contrats occupés par les travailleurs salariés ont significativement évolué depuis les années 1980. Alors que le contrat à durée indéterminée à temps plein était la forme juridique « courante » du salariat depuis les Trente Glorieuses – dans un contexte de croissance, de plein-emploi et de fluidité du marché du travail – il a progressivement cédé sa place à des formes « atypiques » d’emploi salarié : intérim, CDD, stages et apprentissage7. En 2015, 85,6 % des salariés du secteur privé étaient en CDI. Ce contrat reste ainsi encore largement majoritaire, malgré un très léger repli depuis 2005, de 1,5 point. Mais si on observe ce qui se passe chez les nouvelles générations, les actifs de 15-25 ans par exemple, on s’aperçoit qu’ils ne sont plus que 45 % à avoir un CDI aujourd’hui, alors qu’ils étaient plus de 77 % dans la même tranche d’âge dans les années 1980.

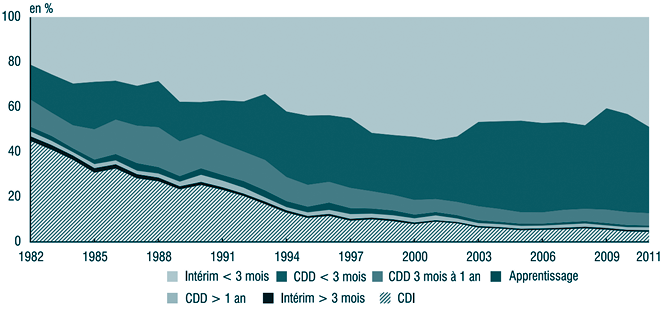

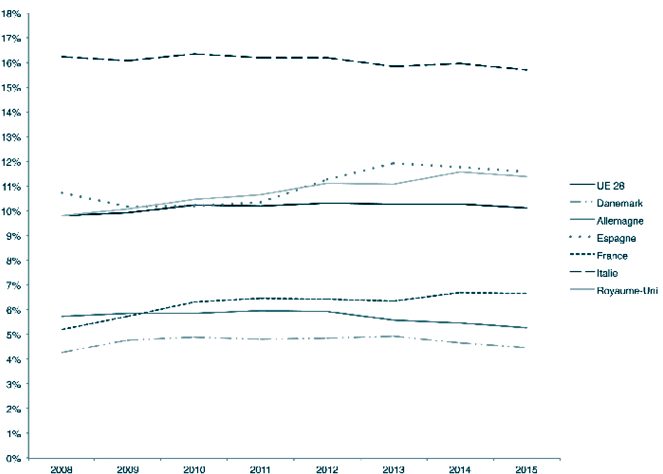

Si l’on regarde maintenant ce qui se passe en flux (cf. figure 4) nous observons que les périodes d’emploi de moins de trois mois en CDD et intérim représentent près de neuf embauches sur dix de nos jours, contre seulement une sur deux en 1982.

Figure 4 : Part des types de contrats dans les embauches, en flux.

Source : DARES

Ceci traduit un éclatement du marché du travail des salariés, avec d’un côté une population de travailleurs qui restent en CDI (d’où les chiffres reflétant le stock encore très favorable au CDI, même si ces derniers évoluent pour les dernières générations de travailleurs) et de l’autre côté, des travailleurs qui enchaînent les contrats précaires de plus en plus courts.

Ces chiffres peuvent traduire deux phénomènes : soit une plus forte segmentation du marché du travail entre contrats précaires et contrats permanents soit, à tout le moins, une « rigidification » des embauches qui seraient plus régulièrement précédées de contrats courts. Au regard d’une étude de l’OCDE d’août 20168, sur une période de 3 ans, seuls 21 % des salariés passent de l’emploi temporaire à l’emploi permanent. Ceci tend à privilégier l’hypothèse d’une segmentation de plus en plus forte entre les salariés en CDI et les autres. L’INSEE confirme d’ailleurs que le taux de conversion de CDD en CDI est passé de 62 % en 1982 à 25 % en 2011 : alors qu’en 1982, plus d’un salarié en CDD sur deux se voyait proposer une embauche en CDI, ils ne sont plus qu’un sur 5 en 2011.

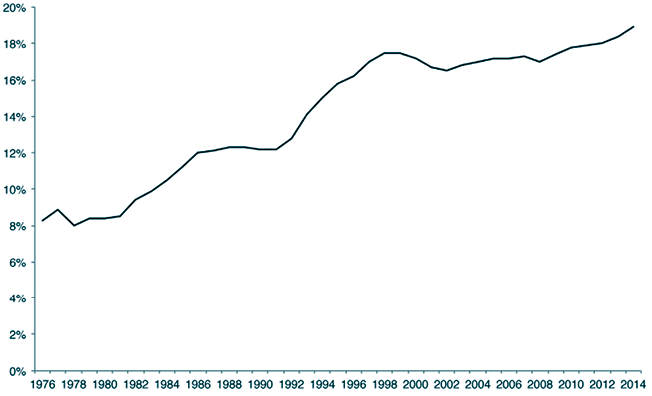

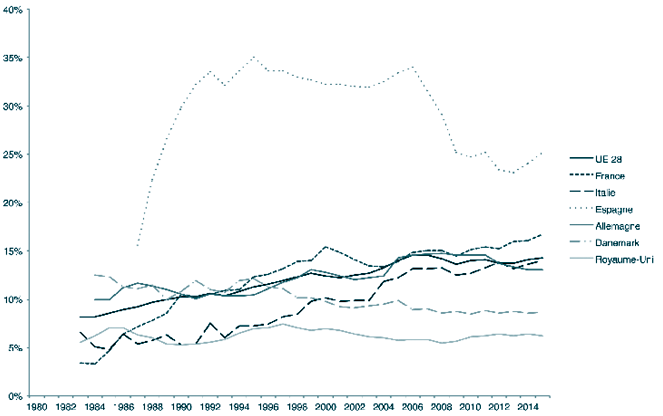

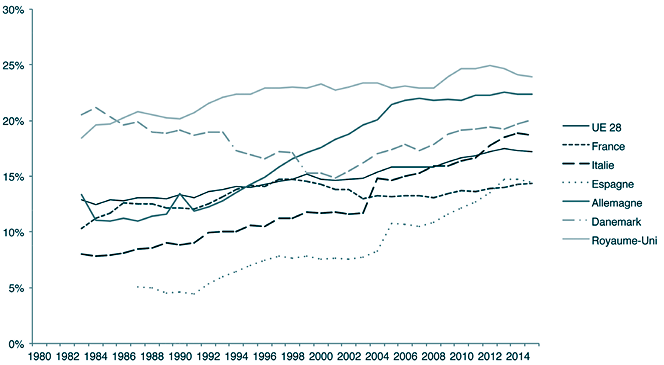

Parmi les salariés en contrats à durée indéterminée, la part du temps partiel a également progressé ces trente-cinq dernières années. En 2015, 18,8 % des travailleurs sont à temps partiel alors qu’ils n’étaient qu’à peine 8 % en 1975 (cf. figure 5).

Figure 5 : Proportion d’actifs occupés à temps partiel de 1975 à 2014

Source : INSEE

Sur le plan juridique, la nature des contrats existants s’est aussi élargie. Prism’emploi, l’organisation professionnelle des agences d’emploi, rapporte dans son Manifeste pour l’emploi de novembre 2016 que l’on compte désormais 38 types de contrats de travail différents : CDD d’usage, CDD senior, CDI intermittent, portage salarial, groupements d’employeurs, temps partagé, prêt de personnel, détachement de salariés…

Ainsi, malgré la réelle prédominance du CDI, on peut noter que le marché de l’emploi devient de plus en plus complexe à analyser. Les formes d’emploi dites « atypiques », c’est-à-dire qui ne sont pas des CDI à plein-temps, se développent au sein du salariat, en particulier pour répondre au besoin de flexibilité des entreprises.

Malgré la multiplicité des types de contrats, des représentants des entreprises mettent en avant l’incapacité du droit à répondre à leur besoin souplesse9. Ils ajoutent que cette multiplication de contrats introduit une forme de complexité.

Nous montrerons dans la deuxième partie que la multiplication de ces formes atypiques de travail provient d’une inadéquation des rapports au travail hérités de l’époque fordiste (CDI et travail indépendant) à répondre aux besoins nouveaux des entreprises et des salariés.

La pluriactivité se développe

La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du Travail rapporte que le nombre de travailleurs qui déclarent travailler pour plusieurs employeurs voire qui exercent plusieurs professions était de 1,4 million en 201410. Parmi eux, 1,2 million sont salariés dans leur profession principale et 200 000 se déclarent pluriactifs en exerçant une activité non-salariée à titre principal.

Logiquement, la multi-activité se retrouve majoritairement chez les travailleurs à temps partiel dans leur emploi principal (et c’est le cas pour près de 75 % des pluri-employés). Près de 50 % des pluriactifs déclarent être à temps partiel car ils n’ont pas la possibilité de travailler davantage avec leur emploi : le temps partiel est donc majoritairement contraint.

Ce constat est toutefois plus nuancé pour ceux qui exercent plusieurs professions différentes, puisque 55 % d’entre eux exercent une activité principale à temps complet. Il corrobore l’observation qu’un nombre croissant de travailleurs aspire à associer leurs passions à leur vie professionnelle. Ces slasheurs sont des travailleurs qui cumulent des activités parfois très éloignées les unes des autres : journalisme, conseil, cuisinier, enseignant, coach… Le salon des micro-entreprises leur a consacré une étude en 2015. Il y est estimé que la majorité des slasheurs le sont par choix (64 %) et que près d’un tiers exerce une deuxième activité entrepreneuriale. Il s’agit là finalement tant d’une réponse à l’instabilité de l’emploi de nos jours, et à une forme de précarité, qu’une volonté de faire de ses passions un métier. L’étude précise d’ailleurs que cette démarche est parfois née de la contrainte, notamment financière, même si elle a pu ensuite se transformer en un choix.

Les politiques et stratégies des entreprises évoluent

De l’entreprise industrielle à la plateforme

Après la révolution industrielle, le modèle des rapports de domination et de production suivait assez bien la description marxiste d’un système capitaliste distinguant apporteurs de capital et apporteurs de travail

Le XXe siècle a été marqué par la civilisation de l’usine, où fordisme et taylorisme ont façonné l’organisation du travail, selon des principes d’organisation scientifique. Une des clés de succès était de maîtriser l’offre et la capacité de production, au meilleur coût. Cela passait par la forte mécanisation, la standardisation et le contrôle de toute la chaîne de valeur.

Pour accroître la productivité et permettre de répondre à une demande qui dépassait l’offre, il s’agissait alors de poursuivre la mécanisation des usines qui, en quelque sorte, guidait les procédures et les savoir-faire. Le travailleur était d’une certaine manière asservi à l’outil de production dont il fallait tirer le meilleur profit. Les managers organisaient la production pour la rendre la plus efficiente et maîtriser une complexité technique nouvelle. Le moteur de l’innovation était, selon la description d’Armand Hatchuel et Blanche Segrestin11, un projet collectif porté par des ingénieurs et techniciens, tous les acteurs de l’entreprise, en particulier les ouvriers, formant un pacte consistant dans l’engagement de chacun dans une « création collective » inscrite dans la durée. Nous en détaillerons les implications en termes de relations de travail dans la deuxième partie de cet ouvrage.

Dans ce modèle, très majoritaire après la deuxième révolution industrielle, la grande entreprise est le moteur de l’économie et concentre de nombreux pouvoirs12 : un pouvoir économique capable d’influer sur l’offre et la demande, un pouvoir politique qui pèse dans les jeux démocratiques, un pouvoir d’influence des comportements des consommateurs. L’entreprise concentre les pouvoirs et ses dirigeants ne sont finalement soumis qu’à un contrôle limité d’un actionnariat diffus.

Le capitalisme financier a pris naissance dans les années 1980. La théorie de l’agence en fournit un cadre d’analyse : l’entreprise est constituée d’une multitude d’intérêts de différentes parties prenantes, elle est un « nœud de contrats ». L’actionnaire tient une place centrale dans la gouvernance et la rentabilité à court terme prend une importance croissante. Dans un contexte où les perspectives d’investissement étaient moins favorables, les restructurations et rachats d’entreprises ont été encouragés par des réformes juridiques initiées notamment aux États-Unis. On assiste donc, à partir de cette période, à des vagues d’externalisations, de recentrages stratégiques et, dans une moindre mesure, au recours massif à l’intérim ou aux contrats courts. L’entreprise est un centre de contractualisation entre diverses parties prenantes pour concourir à la fourniture d’un produit ou d’un service. Ce sont des mécanismes marchands qui deviennent prépondérants dans les prises de décision.

L’entreprise ne façonne et n’organise alors plus le travail. Elle le divise en tâches et optimise la mise en relation entre offreurs et demandeurs pour en permettre la meilleure exécution par des tiers, sans autre considération que le moindre coût à un niveau de qualité acceptable. Sur le plan juridique, les conséquences sont importantes. Tandis que l’entreprise endosse la responsabilité des actes professionnels de ses salariés, elle renvoie à la responsabilité individuelle des cocontractants lorsqu’elle s’est « contentée » de faire de la mise en relation. Son rôle revient alors à s’assurer que son vivier de « travailleurs », qui lui sont extérieurs, possède a priori les capacités requises pour les tâches qu’ils prétendent exercer. Dans certains cas comme celui des plateformes, elle s’assure également qu’elle donne suffisamment d’informations pour un choix éclairé du contractant, c’est-à-dire le client. Autre considération importante, l’entreprise n’exerçant pas le rôle d’employeur, elle n’a pas à appliquer les règles du Code du travail.

L’externalisation est une pratique courante en entreprise Des compagnies aériennes ont par exemple, depuis de nombreuses années, externalisé la gestion de leur équipage13. Dans un autre domaine, la gestion des ressources informatiques des entreprises est aujourd’hui largement confiée à des entreprises extérieures. Dans le journalisme, les pigistes sont des travailleurs à la tâche, sur un métier stratégique des médias qui les emploient. Des droits particuliers leur ont été définis en France dans la loi dite loi Cressard du 4 juillet 1974. L’uberisation tant évoquée de nos jours n’est donc pas un phénomène nouveau si ce n’est qu’elle confère au client final, dans certains cas, le soin de choisir son prestataire.

Les technologies numériques ne sont pas le support indispensable de cette stratégie d’entreprise ni des modèles de plateformes. Elles le facilitent, notamment parce qu’elles permettent de faire baisser les coûts de transaction, théorisés par Ronald Coase dès 193714. Pour lui, « la firme est un mode de coordination des transactions alternatif au marché ». Si le marché n’est pas l’unique moyen de coordonner l’activité économique, c’est qu’il existe des coûts à recourir au système de prix, des coûts de transaction. Ces coûts de transaction correspondent aux coûts de recherche d’information, de négociation des contrats, de contractualisation répétée… Dans une organisation d’entreprise classique, la répartition des tâches permet des coûts internes inférieurs à ceux du recours à l’achat externe. Certes, un recrutement est coûteux, porteur de risques, engageant, et, de surcroît, long. Mais ce coût reste, dans bien des cas, inférieur à celui de prestations externes. Lorsque les technologies de l’information favorisent la baisse de ces coûts de transaction, le recours à des prestations devient plus facile et l’offre de services plus accessible. Même lorsque la fonction externalisée est en prise directe avec la clientèle, la notation faite par les clients précédents devient un outil d’évaluation préalable qui diminue sensiblement la prise de risque. Pour toutes ces raisons, l’entreprise peut désormais privilégier le recours à la prestation.

En conséquence, les entreprises tendent à employer de moins en moins et à contractualiser de plus en plus à la tâche ou, dans le meilleur des cas, à la mission. Elles ne détiennent parfois que très peu de capital au regard de leur chiffre d’affaires, pour des raisons qui peuvent varier : difficultés à le mobiliser15, recherche de structures plus légères et agiles, stratégie financière…

Si bien que la distinction entre capital et travail ne constitue plus une clé d’analyse pertinente de notre époque. L’uberisation est ainsi la capacité à concevoir des modèles économiques nécessitant moins de capital. Uber fait chaque jour appel à une flotte de centaines de milliers de voitures sans en détenir une seule. AirBnb propose des milliers de chambres et d’appartements partout dans le monde sans avoir un seul actif immobilier (au-delà peut-être de quelques bureaux).

C’est le marché qui devient le régulateur prépondérant, marché dans lequel l’apporteur de travail est un actif comme les autres, plus ou moins valorisable selon ses capacités et dont le prix s’ajuste en fonction de la demande et de la concurrence16.

Plusieurs types d’organisations

On voit ainsi aujourd’hui de nombreuses entreprises s’organiser ou se créer selon ce modèle de plateforme dont les exemples ne manquent pas : VTC, livraisons à domicile, location d’appartements, services aux particuliers, chefs à domicile, conception de CV… Le phénomène se répand à une telle vitesse que ladite ubérisation de l’économie et son prétendu caractère disruptif sont dans presque toutes les bouches.

« On ne construira pourtant pas des nouveaux Airbus avec une myriade de travailleurs indépendants ». Cette phrase que nous reprenons de l’un de nos interlocuteurs pourrait traduire la difficulté à innover de la part des entreprises de type plateforme. Elle renvoie aussi au constat que tout au long de l’histoire industrielle, ce sont toujours les entreprises qui ont fait le lien entre les sciences et les machines. Cette capacité d’innovation des plateformes ne doit pourtant pas être négligée. En matière de services, il est indéniable que l’arrivée des VTC sur le marché du transport à la personne a largement fait évoluer la qualité de l’offre. De façon plus large, des personnalités comme Henri Verdier ou Nicolas Colin ont largement évoqué la pertinence voire la nécessité pour les entreprises (et même l’État) de s’adapter pour devenir des plateformes et des méta-plateformes, en évoquant la puissante capacité d’innovation qu’ils pouvaient gagner de la multitude.

Ceci traduit en tout état de cause l’importance des modes d’organisation des entreprises sur les évolutions de l’emploi et du travail.

France Stratégie a publié en avril 2017 une étude17 prospective sur ce sujet. Il y distingue quatre grands types d’organisations (l’organisation apprenante, la plateforme virtuelle apprenante, le super-intérim et le taylorisme new age) chacune présentant des risques et avantages pour le travailleur de demain, marquées par différents degrés d’autonomie, de qualification ou encore de subordination. Le lecteur pourra se référer à ces modèles que France Stratégie ne présente pas comme des prédictions mais des supports pour nourrir et structurer la réflexion.

Les cycles technologiques s’accélèrent avec les technologies numériques

Notre époque est marquée par ce que certains appellent la « révolution numérique » qui a des impacts concrets sur les entreprises et sur l’emploi. Les conséquences de la robotisation, notamment, font l’objet de débats nourris et de publications multiples. Mais ces débats anciens ne convergent toujours pas. En septembre 2013, Carl Frey et Michael Osborne, chercheurs à l’université d’Oxford, ont beaucoup fait parler d’eux, en estimant que 47 % des emplois aux États-Unis avaient une forte probabilité d’être automatisés à l’échéance d’une à deux décennies. L’OCDE, publiant une étude en mai 2016, estimait quant à elle que ce risque portait sur 9 % des emplois des 21 pays membres de l’Organisation. La nature même des emplois concernés ne fait pas consensus, même si les emplois les moins qualifiés sont plus directement visés.

Les prédictions sont donc plus qu’hasardeuses. En outre, il ne s’agit pas de la première révolution technologique que le monde industriel connaît. L’introduction de la machine à vapeur ou celle des automates avaient fait l’objet de controverses équivalentes.

Les technologies numériques présentent toutefois quelques particularités. Se pose tout d’abord la question du rythme de leur diffusion. Il a fallu 38 ans à la radio pour toucher 50 millions d’Américains, contre seulement 3 ans pour le téléphone mobile et 88 jours pour Google plus18. Des géants comme Google, Amazon ou Facebook se sont développés en des temps très courts par rapport aux entreprises industrielles de taille comparable. L’âge moyen des GAFA est de 23 ans.

La pénétration des technologies numériques, y compris la robotisation et l’automatisation, est ni plus ni moins l’expression de phénomènes d’innovation que l’économie a déjà vécus par le passé. Elles apportent des atouts indéniables, à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tant par les gains de productivité précités que par l’amélioration de la qualité des services ou produits.

La vitesse avec laquelle elles se répandent, et de manière sous-jacente l’accélération des cycles technologiques qu’elles caractérisent, ont cependant des conséquences sur les mutations du travail et de l’emploi dont il est impératif de tenir compte. D’autant plus qu’elles font appel à des modalités de travail inhabituelles, notamment le travail nomade. Les technologies numériques remodèlent les organisations des entreprises, tant pour ce qui concerne leurs stratégies, leurs rapports à leurs parties prenantes, que dans leurs processus et leurs rapports aux travailleurs. Les modèles d’affaires peuvent être brutalement bousculés par l’arrivée de barbares19, ces nouveaux entrants qui « attaquent les vieilles citadelles ». Les entreprises ont encore plus qu’avant la nécessité et la faculté technique d’être agiles, accroissant de manière criante le besoin de flexibilité de leur ressource humaine. C’est ce marqueur de la transition numérique qui est crucial, plus que les prédictions d’éventuelles créations ou destructions d’emplois.

- 7 – Rapport INSEE « Une rotation de la main-d’œuvre presque quintuplée en 30 ans », 2014.

- 8 – http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-19991274.htm

- 9 – http://www.medef-idf.fr/les-entreprises-ont-besoin-de-plus-de-flexibilite-sur-la-duree-du-travail/

- 10 – Dares Analyses 2016-60 — Les pluriactifs : quels sont leurs profils et leurs durées de travail ?

- 11 – Cf. Refonder l’entreprise, Editions du Seuil, 2012.

- 12 – Cf. notamment John Kenneth Galbraith, rapporté par Aurélien Acquier. Le Libellio d’AEGIS Vol. 13, Dossier Évolutions du travail, plates-formes et digital, pp. 87-100.

- 13 – Cf. par exemple http://www.tourmag.com/Norwegian-les-confessions-d-un-commandant-de-bord_a84655.html

- 14 – C’est entre autres pour cette théorie des coûts de transaction qu’il aurait reçu le prix Nobel d’économie.

- 15 – Certaines success-story ont d’ailleurs commencé ainsi. Brian Chesky, fondateur d’Airbnb a publié les refus des capitaux-risqueurs qu’il a essuyés. Michael Dell décrit que le modèle de son entreprise éponyme résulte du fait qu’il n’avait que 1000 dollars, capital minimum autorisé par l’État du Texas lorsqu’il l’a créée.

- 16 – Certaines plateformes utilisent d’ailleurs un ajustement dynamique des prix en fonction de la demande et de l’offre disponible, en temps réel.

- 17 – Le travail en 2030 – Ce que nous annoncent les mutations dans l’organisation du travail – France Stratégie, Avril 2017.

- 18 – Source Wall Street Journal.

- 19 – http://barbares.thefamily.co/

Une soif d’indépendance des travailleurs au prix d’une grande précarité

L’indépendance est une aspiration sociétale

Même si les statistiques montrent la prédominance du salariat dans l’emploi total, le développement rapide de structures de types plateformes, la multiplication des profils slasheurs ou pluriactifs et le sensible regain du nombre d’indépendants depuis le milieu des années 2000 invitent à s’intéresser de plus près à cette population.

L’accès à plus d’indépendance a finalement beaucoup d’atouts, que ce soit pour le travailleur ou pour la société : créer de l’activité économique, favoriser l’innovation, décider de sa charge de travail et mieux concilier vie privée et vie professionnelle, choisir son activité et ses missions sans en référer à quiconque et décider de son propre sort. L’accès au travail, par l’auto-emploi et la création d’entreprise, constitue un puissant moyen d’accomplissement permettant à chacun de se réaliser sans dépendre du bon vouloir d’un employeur ou de la solidarité nationale.

« Le CDI c’est vraiment dépassé, c’était pour nos parents. Je veux pouvoir avoir ma liberté, mon indépendance et travailler où je veux et quand je veux. » Pauline Lahary, fondatrice de Mycvfactory, entreprise de rédaction de CV qui travaille avec une cinquantaine de freelances sur des groupes gérés en cloud, sans employé, rapporte ainsi les propos d’un de ses amis20, lui-même en CDI. Elle ajoute également ceux d’une de ces freelances : « J’adore ma situation actuelle : travailler en freelance m’offre une souplesse qu’un job salarié ne permet pas. Dans mon cas (c’est très personnel !), cela m’évite beaucoup de déplacements, je travaille chez moi. J’habite en rase campagne, et auparavant, je faisais plus de cent kilomètres par jour pour me rendre au bureau. Mon aîné passait dix à douze heures par jour chez la nounou, au bas mot, et j’étais en déplacement au moins 3 jours par semaine. Et surtout, j’ai l’habitude de mon indépendance ! J’ai un peu du mal avec un patron sur le dos. J’ai rarement vécu l’expérience, mais à chaque fois, ça a fait des étincelles ! »

L’attrait du statut d’indépendant, pour certaines populations plutôt jeunes et diplômées, est lié à leur rapport au travail. Pour qui sait gérer son employabilité, la prospection et la négociation commerciale, le statut d’indépendant offre une liberté indéniable.

Dans un autre registre, l’anthropologue David Graeber, avait signé un article21 sur les « jobs à la con » décrivant le sentiment vécu par de plus en plus de travailleurs d’occuper un travail inutile. Il a bénéficié d’un écho certain. Sans détailler ou critiquer son contenu, il est assez manifeste que ce sentiment d’inutilité ou de perte de sens encourage certains à s’orienter vers le travail indépendant, en particulier parmi les diplômés qui s’orientent parfois vers des métiers sans lien direct avec leurs études, par passion ou par sentiment d’y trouver plus de sens22.

L’indépendance est aussi une réponse au chômage

L’auto-emploi est aussi, pour d’autres, une réponse à une difficulté à accéder à l’emploi, dans un contexte de chômage de masse. Charles Boissel, alors doctorant à HEC, a rédigé en 2015 un article23 s’interrogeant sur l’origine sociale des chauffeurs de VTC, en écho aux propos de l’entreprise UBER se revendiquant comme une entreprise créatrice d’emplois auprès des populations vulnérables.

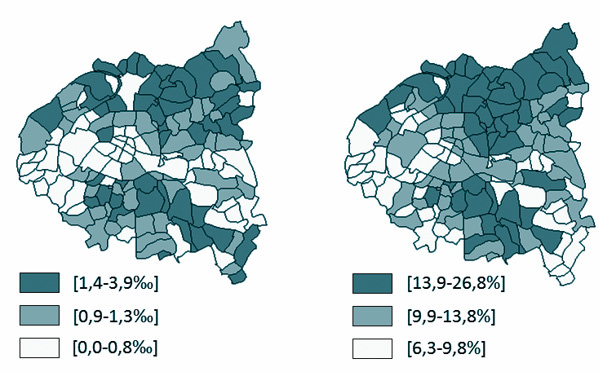

Il apparaît assez nettement que la présence de VTC en Ile-de-France est plus forte dans les zones où le chômage est plus élevé. Charles Boissel montrait également la corrélation qui pouvait être faite entre taux de présence de VTC et revenu moyen (plus il est faible, plus le taux de présence de VTC est important), le pourcentage d’ouvriers dans la population active, ou encore le taux de scolarisation des 15-24 ans.

Figure 6 : Proportion de conducteurs VTC dans la population active (à gauche) et taux de chômage (à droite) en 2015.

Source : Carte réalisée en octobre 2015 par Charles Boissel selon des données du registre des VTC du Ministère du Développement durable

La facilité d’accès à l’auto-emploi, tels que celui de VTC, semble bel et bien aussi un moyen d’insertion.

Le micro-entrepreneuriat est souvent un régime d’activité de complément

Nous l’avons vu, le statut d’auto-entrepreneur a connu un succès significatif dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et a joué un rôle déterminant dans le regain d’intérêt pour l’emploi non salarié. Malgré une sensible érosion, son succès ne se dément pas puisque près d’une création d’entreprise sur deux l’a été sous ce régime en 2015 et que plus du quart des non-salariés sont des micro-entrepreneurs.

L’examen des données de l’INSEE relatives aux micro-entrepreneurs révèle certains enseignements utiles. Tout d’abord, une partie des créateurs de micro-entreprises n’exercent pas d’activité. La facilité d’accès à ce statut peut expliquer que l’examen préalable du marché soit parfois insuffisant ce qui se traduit par une part significative de micro-entrepreneurs ne démarrant concrètement jamais d’activité à proprement parler. Depuis la création du régime, plus d’un tiers n’aurait pas commencé d’activité selon les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), rapportés par l’INSEE. En 2014, 60 % des immatriculés du premier semestre avaient démarré leur activité dans l’année.

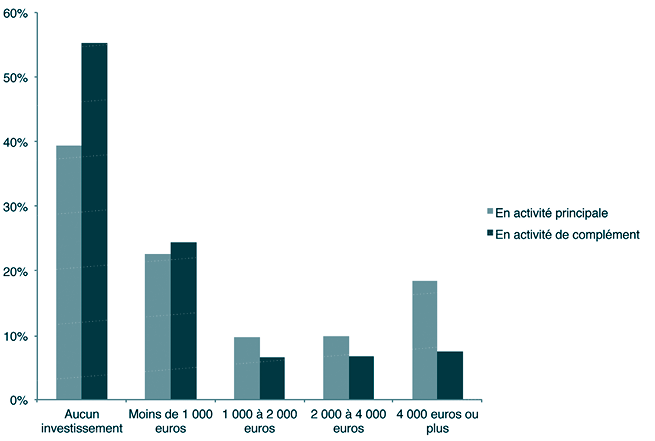

Le régime du micro-entrepreneuriat est adopté pour l’accès à une activité de complément dans 46 % des cas, pour les micro-entrepreneurs ayant débuté leur activité en 2014. Toujours en 2014, l’observatoire des micro-entrepreneurs indiquait que, pour 75 % d’entre eux, les revenus générés sous ce régime représentaient moins de 50 % des revenus du foyer.

Le revenu moyen des micro-entrepreneurs actifs est ainsi faible : 410€ € nets mensuels en moyenne, et 460€ € nets pour ceux qui ne cumulent pas d’activité salariée, soit huit fois moins que les indépendants « classiques » dont le revenu global d’activité s’élève à 3 260 euros mensuels en 201324.

Tous ces éléments convergent vers le constat que le micro-entrepreneuriat est souvent une activité de complément. Ce n’est bien entendu pas le statut qui en est responsable. Il offre au contraire l’opportunité de s’engager plus facilement vers la création d’entreprise, avec de moindres contraintes. Mais ceci montre que l’activité n’est pas toujours au rendez-vous et que nombre de micro-entrepreneurs ne parviennent pas à en faire leur activité principale et encore moins à accéder à l’étape suivante de la création d’entreprise « classique ». Parfois, « le micro-entrepreneur individuel apparaît, au-delà des fantasmes, comme la nouvelle figure emblématique du précaire : sa micro-entreprise lui permet de se dégager un micro-revenu, qui lui permet de rembourser son micro-crédit et d’accéder à une micro-protection sociale. »25

Un autre point marquant est d’ailleurs celui de l’investissement consenti par les micro-entrepreneurs lorsqu’ils se lancent : 80 % d’entre eux engagent moins de 4 000€ € et près de 40 % de ceux pour qui il s’agit de l’activité principale n’engagent pas de capital (cf. Figure 7).

Figure 7 : Répartition, selon le capital investi, des auto-entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2014 et ayant démarré une activité dans l’année

Source : INSEE

- 20 – https://fr.linkedin.com/pulse/de-la-mort-du-cdivers-un-nouveau-mode-travail-pauline-lahary

- 21 – http://strikemag.org/bullshit-jobs/

- 22 – http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/04/22/dans-l-enfer-des-jobs-a-la-con_4907069_4497916.html

- 23 – https://variationseconomiques.wordpress.com/author/cboissel/

- 24 – Données INSEE.

- 25 – De l’auto-emploi à la coopération : le cas des coopératives d’activité et d’emploi, Catherine BODET et Noémie de Grenier, http://www.coopaname.coop/sites/www.coopaname.coop/files/file_fields/2015/07/14/2011-1-bodet-degrenier-de-l-auto-emploi-a-la-cooperation.pdf

Des enjeux nouveaux

Le salariat, un marqueur social qui ne protège plus ?

Le CDI reste, plus qu’un statut juridique, un marqueur social important. Il s’est imposé comme une forme de Graal à conquérir pour s’assurer certaines sécurités. Il est un outil d’insertion encore très important en France. La facilité d’accès au logement ou l’accès à la propriété, par la nécessité de recourir à des prêts bancaires, restent encore largement liés au statut professionnel, en particulier au CDI.

Pourtant certains types de CDI protègent moins. Ainsi, le CDI intermittent ou le CDI de chantier sont presque des appellations antinomiques car les entreprises ne s’engagent plus sur des recrutements de long terme. Elles sécurisent un volume de main-d’œuvre pour une durée limitée même si elle est a priori indéterminée.

Hors du salariat, la question des protections sociales se pose de manière encore plus accrue puisque la majorité des systèmes de protection sont assis sur le salariat, malgré la création de l’assurance maladie universelle. Pour les micro-entrepreneurs, l’assurance contre les risques professionnels et contre les impacts sur leur activité des « risques de la vie » reste un sujet non résolu. Dans l’hypothèse du développement du travail non salarié, c’est même l’équilibre des systèmes de protection sociale qui peut se poser, ceux-ci étant assis sur les cotisations sociales des salariés. Se posera à terme la question de la réorganisation des transferts de solidarité.

Les sublimes et les contraints de l’indépendance

L’auto-emploi recouvre, on l’a vu, des réalités très contrastées. Les plus autonomes, souvent ceux qui ont les compétences les plus prisées, choisissent l’auto-emploi pour répondre à leur aspiration d’une plus grande autonomie et d’une plus grande flexibilité. Ils jouissent d’une réelle indépendance, savent trouver des clients et gérer leur activité.

Dans le même temps, d’autres profils voient la création de la micro-entreprise comme une réponse plus ou moins forcée à la recherche d’emploi jusqu’alors infructueuse. Mais certains de ces profils restent pris dans une logique de survie.

On assiste à l’apparition d’une dichotomie entre « les sublimes », du nom que se donnaient eux-mêmes une poignée d’ouvriers ultra-qualifiés du XIXe siècle, et les contraints qui ne trouvent dans l’auto-emploi que le seul moyen de subsister ; un monde des non-salariés partagés entre les vrais autonomes et ceux cantonnés au travail fragmenté du digital labor d’Amazon Turk ou d’Upwork. Entre ces deux extrêmes, on trouve aussi des travailleurs indépendants qui parviennent à tirer de leur activité un revenu décent et pour qui l’auto-emploi peut être une marche vers l’insertion.

Les inégalités et l’absence de protection des plus faibles restent l’un des déséquilibres majeurs de notre rapport au travail, sur lequel nous reviendrons plus largement dans la deuxième partie de cet ouvrage.

La parasubordination

L’essor des plateformes est indéniablement lié à l’existence de la micro-activité et à la recherche de revenu de compléments. La très grande majorité des travailleurs sur plateformes adoptent ce régime. Il n’est probablement pas toujours imposé par contrat, mais il l’est de fait. Le faible nombre d’heures d’activité et même les coûts associés à une création d’entreprise sous un autre statut remettraient en cause la rentabilité de l’activité du travailleur.

Des plateformes jouent du fait qu’il existe une population qui n’est à la recherche que d’un revenu de complément. Elles déclarent faire appel à des prestataires cherchant un « à côté » (étudiants, salariés par ailleurs) mais ce discours traduit l’hypocrisie sous-jacente à ce que l’on appelle « l’économie collaborative » qui n’a souvent rien de collaboratif. Il ne s’agit souvent que de valoriser et d’exploiter au mieux des actifs (au sens comptable) que les plateformes ne détiennent pas, dans une démarche bel et bien lucrative. On pourrait ainsi estimer que sous la bannière de l’économie collaborative se cache l’exploitation d’une certaine misère sociale, et notamment le fait que la main-d’œuvre ne bénéficie pas des protections sociales du salariat. C’est aussi un moyen de contourner les règles du Code du travail, puisque ce dernier ne concerne que les salariés. Les exemples de travailleurs qui ne gagnent même pas le SMIC horaire, faute d’activité, sont nombreux. Ils ne bénéficient pas de moyen de négociation collective même si certains parviennent à s’organiser de manière informelle grâce aux réseaux sociaux.

Les témoignages que nous avons recueillis rejoignent ceux que l’on peut trouver dans la presse, par exemple dans la livraison à vélo26 : longues périodes d’inactivité (non rémunérée), rythme des missions à l’inverse quasi-intenable, forte pression psychologique… Les plateformes ont intérêt à multiplier le nombre de leurs prestataires pour mieux couvrir leur besoin sans que ceci ne se traduise par des contreparties.

Si finalement on pouvait considérer qu’être prestataire est un comportement librement consenti, on voit clairement que le rapport de force entre employeur et travailleur, que certains qualifient de « mineur social »27, est susceptible de resurgir dans une logique de prestation. Plus encore auprès d’une plateforme numérique qui gagne rapidement une situation de position dominante. Lorsque certaines disparaissent, ou lorsqu’elles décident de revoir leurs conditions contractuelles, leurs prestataires peuvent se retrouver brutalement démunis, sans couverture sociale. C’est par exemple le cas de livreurs de la start-up Take It Easy qui ont cessé leur activité mi 2016. Des livreurs sont passés de revenus d’environ 3 000€ € par mois, au prix certes d’une activité intense, à une existence précaire (vie en camping…), privés brutalement de revenus.

La question du statut des travailleurs économiquement dépendants, ou « parasubordonnés », est donc tout sauf un enjeu secondaire.

La précarité derrière l’indépendance

Comme l’écrivaient, dès 2008, Paul-Henri Mattei et Jean-Christophe Sciberras dans un rapport à ce sujet28, ces travailleurs économiquement dépendants se trouvent « privés deux fois de protection : n’étant pas salariés, ils ne peuvent prétendre à la protection juridique qu’offre le Code du travail ; n’étant pas réellement indépendants, ils ne bénéficient pas de la protection économique que donne la multiplicité des donneurs d’ordre, la rupture de commande d’un seul étant d’effet limité. »

Les plateformes mettent en œuvre des mécanismes violents de mise en concurrence des travailleurs entre eux. La notation par les clients peut ainsi être très mal vécue, d’autant plus qu’une à deux notations défavorables peuvent suffire à mettre à l’écart. Au-delà de la contrainte psychologique liée à cette concurrence féroce, c’est aussi le fait que le client ne note pas nécessairement uniquement la prestation qui est problématique. Un livreur se retrouve parfois dans l’impossibilité matérielle d’effectuer la mission qui lui est attribuée dans le délai imparti, pour des raisons qu’il ne maîtrise pas (commande attribuée tardivement, circulation, panne…). Par colère, le client peut aussi noter sévèrement la livraison alors même que c’est l’objet qui lui disconvient.

Le travail indépendant peut aussi mener à une forme d’isolement. Bien que cela ne soit pas propre au statut d’indépendant, travailler de manière indépendante offre moins d’occasions de partager des moments d’échanges entre collègues dont il serait absurde de négliger l’importance. Dans La France du Bon Coin29, David Menasce évoque le sentiment d’isolement progressif que peuvent ressentir certains travailleurs indépendants.

Au-delà, c’est l’absence de syndicats et d’organes de représentation collective qui est un véritable facteur d’isolement et qui obère le pouvoir de négociation des travailleurs indépendants face à leurs donneurs d’ordre. Les principales organisations syndicales semblent s’être penchées sur le sujet et chercheraient à s’ouvrir à ces travailleurs. Dans certaines professions, telles que les VTC, des acteurs se sont organisés et affiliés à des centrales syndicales existantes. C’est par exemple le cas du SPC VTC UNSA. Ces initiatives visent cependant plutôt à fédérer les travailleurs pour mener des actions d’ampleur. C’est autrement plutôt par les réseaux sociaux que les travailleurs indépendants parviennent tant bien que mal à créer des liens entre eux. Mais leur pouvoir de négociation avec les donneurs d’ordres reste, hors crise, faible.

- 26 – www.lemonde.fr/entreprises/visuel/2017/06/05/pedale-ou-creve-dans-la-peau-d-un-livreur-foodora_5138990_1656994.html?xtmc=livreur&xtcr=1

- 27 – Travailler au XXIe siècle, l’ubérisation de l’économie ?, Jacques Barthelemy et Gilbert Cette, Odile Jacob, 2017

- 28 – « Le travailleur économiquement dépendant : quelle protection ? » Rapport de Paul-Henri Antonmattei et Jean-Christophe Sciberras Novembre 2008.

- 29 – http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/la-france-du-bon-coin

Partie 2 – La mécanique du monde du travail

Le travail n’est pas un objet comme les autres. Il ne peut pas se résumer à une marchandise qu’un employeur pourrait acheter au travailleur contre rémunération. En effet, les rapports au travail relèvent aussi d’un contrat implicite30 entre les différentes parties prenantes. Il consiste pour l’entreprise à fidéliser sa main-d’œuvre en échange pour les salariés de revenus stables qui ne fluctuent pas au gré de l’activité économique. Ainsi, on peut voir le travail salarié comme une assurance réciproque qui permet à l’entreprise comme aux travailleurs de se couvrir contre un risque, même si cela représente un coût. Plus généralement, il nous faut comprendre ce qui se cache derrière les rapports au travail afin d’accompagner les mutations du travail au XXIe siècle.

Aussi, l’objectif de cette deuxième partie est de proposer un cadre d’analyse nouveau pour comprendre la « mécanique » des différents rapports au travail. Nous allons commencer par montrer que les rapports au travail renvoient en réalité à une grande variété d’attentes et de besoins des travailleurs comme des entreprises. Dans un deuxième temps, nous utiliserons une perspective historique pour montrer comment, dans le passé, notre société avait réussi à construire des rapports équilibrés notamment avec le pacte du salariat. Enfin, nous montrerons que notre époque se caractérise par un éclatement de l’équilibre bipolaire construit au XXe siècle entre salariés et travailleurs indépendants. Cet éclatement rend les statuts juridiques actuels insuffisants à décrire la réalité des travailleurs de notre époque. Nous conclurons cette seconde partie sur la nécessité de construire de nouveaux équilibres, ce qui sera pleinement développé dans la troisième et dernière partie de cet ouvrage.

- 30 – Cf. la théorie des contrats implicites de Costas Azariadis (1975).

Les rapports au travail : liberté, sécurité, dignité

Très schématiquement, deux camps s’affrontent de nos jours sur les rapports au travail. Le premier défend bec et ongles un CDI décrit comme idéal et protecteur et ne voit dans les formes d’emplois atypiques que le retour à un esclavage moderne. Le second, au contraire, voit ces emplois atypiques, et en premier lieu l’auto-entrepreneuriat, comme un progrès vers l’indépendance et l’autonomie de chacun, et le CDI comme un héritage dépassé emprisonnant les individus dans une subordination déresponsabilisante. Cette dichotomie constitue une impasse. Pour en sortir, il faut revenir à l’essence de ce qui constitue et définit les rapports au travail.

Des attentes multiples

Nous avons souvent tendance à télescoper deux notions pourtant très différentes : le travail et l’emploi. Avoir un emploi, c’est grossièrement échanger sa force de travail contre une rémunération. Comme nous avons tendance à le dire familièrement, « il faut bien un emploi pour payer les factures ». La notion d’emploi est dans tous les esprits. Elle dicte, notamment, les politiques de l’emploi : le gouvernement doit créer de l’emploi parce que l’emploi est nécessaire, pour des raisons de subsistance, peu importe d’ailleurs sa nature et sa qualité. Cette importance donnée à l’emploi a masqué la représentation qu’on se fait, dans le même temps, du travail.

La rémunération fait bien partie de notre rapport au travail, mais nous ne travaillons pas uniquement pour gagner de l’argent. Les attentes à l’égard du travail sont multiples, et souvent différentes selon les individus : se sentir en sécurité face aux risques de la vie, éprouver le plaisir d’être rémunéré pour exercer une activité qui plaît, acquérir de nouvelles compétences, exprimer ses idées, développer ses capacités et son potentiel, participer à une aventure collective, être au service d’une mission porteuse de sens, etc. Chacun aura des priorités différentes. La sécurité d’un salaire stable, par exemple, n’est pas toujours celle qui l’emporte. Les artistes sont souvent prêts à y renoncer pour exercer leur créativité, qui pour eux donne un sens à leur vie. Créer une entreprise ou une startup demande souvent de sacrifier cette même sécurité dans un premier temps, mais une telle démarche permet à celui qui l’entreprend d’avoir la liberté et la dignité de concrétiser ses idées afin de créer une activité économique et d’être son propre patron. Au contraire, d’autres individus ont besoin de se sentir couverts contre les risques de la vie (le chômage, la maladie, la vieillesse, etc.) pour se sentir bien, et c’est pour eux la priorité absolue. Il importe donc de prendre en compte et de concilier tous ces besoins dans les rapports de travail. Nous allons pour cela proposer un cadre d’analyse permettant de caractériser les différents rapports de travail en termes d’attentes et de besoins. Bien sûr, les employeurs ont eux aussi des besoins spécifiques, qui peuvent venir contraindre les précédents.

La construction de ce cadre d’analyse est tout d’abord issue du constat que les travailleurs peuvent trouver, dans les différents types d’emplois, des moyens différents de répondre à leurs attentes qui dépassent la seule rémunération régulière. En outre, aucun des différents types d’emplois ne permet de répondre de manière universelle aux volontés de tous les travailleurs. Pour le formaliser, nous nous sommes alors inspirés des écrits du juriste Alain Supiot et notamment d’un de ses propos dans La fonction anthropologique du droit où il y introduit une représentation nouvelle, à partir de trois « dimensions » essentielles, pour comprendre la nature complexe des rapports au travail : « l’État providence [était] marqué par la protection des travailleurs au prix de leur subordination, les temps sont peut-être mûrs pour un droit du travail qui aurait pour horizon l’émancipation des travailleurs au prix de leur responsabilité. […] Le problème n’est alors plus seulement de prémunir le travailleur contre les risques prévisibles de l’existence, mais aussi de lui donner les moyens d’assumer [une] liberté et [des] responsabilités nouvelles. Le statut du travailleur qui reposait sur deux pieds – la dépendance et la sécurité – en exige alors trois : la liberté, la sécurité et la responsabilité. Ce trépied est nécessaire, car si la liberté implique nécessairement la responsabilité, la responsabilité implique à son tour la sécurité [pour pouvoir s’exercer] ».

La liberté

Le lien entre liberté et travail a toujours été l’objet d’un questionnement philosophique et sociologique foisonnant et passionné. « Le travail est-il pour l’homme un obstacle à la liberté ? » est l’un des sujets phares à l’épreuve de philosophie du baccalauréat en France. Les Grecs de l’antiquité s’intéressaient déjà à cette dimension essentielle du rapport au travail. D’ailleurs, dans la cité d’Athènes, on distinguait deux grands types de travail, l’un désigné par le terme ponos correspondait aux activités laborieuses et pénibles voire dégradantes. L’autre, ergon (l’œuvre), faisait référence au travail libérateur qui permet à l’homme de s’élever, de penser et de façonner le monde à son image face à la nature (c’est le cas des arts et de la politique par exemple).

De nos jours, les rapports au travail sont souvent un mélange complexe de ponos et d’ergon. Il est parfois synonyme de perte de liberté, puisqu’il implique de se soumettre à des règles qu’on ne décide pas : il y a des gestes à acquérir, des procédures et des procédés de fabrication à respecter, parfois même les ordres d’un supérieur auxquels il faut obéir. Mais, en même temps, le travail peut être source de liberté. C’est bien parce que nous travaillons que nous pouvons devenir « indépendants » de la tutelle d’autrui, que nous pouvons subvenir par nous-mêmes à nos besoins et à ceux de nos familles, et au-delà que nous pouvons choisir la manière dont nous voulons vivre, sans dépendre du bon vouloir des autres. Acquérir un savoir-faire est aussi un moyen d’être employable et de s’émanciper de l’entreprise au sein de laquelle on l’a acquis. En ce sens le travail est en effet synonyme de libération.

De nos jours, la notion fondamentale en matière de liberté au travail est certainement celle de la subordination : être soumis à l’autorité de quelqu’un à qui on doit rendre compte de ses actes. Mais il faut se souvenir que la subordination est aussi devenue un moyen pour des millions de travailleurs de se libérer de la tutelle d’autrui, comme nous le montrerons plus loin. Inversement, l’absence de subordination n’est pas forcément synonyme d’une plus grande liberté. Dans la société féodale par exemple, les paysans n’étaient pas subordonnés dans leur activité quotidienne (la plupart travaillent les terres du seigneur sans contrôle opérationnel) mais ils étaient pourtant sous servage du seigneur et n’avaient donc pas le choix de leur condition.

De plus, la notion de subordination ne dit pas tout des attentes des individus en matière de liberté au travail. On peut ne pas être subordonné à une autorité hiérarchique mais dépendant économiquement dans son travail, comme nous l’avons évoqué dans la première partie au sujet des travailleurs indépendants. On peut aussi être subordonné à un supérieur mais décider soi-même des moyens à mettre en œuvre pour réaliser des objectifs assignés, ce qu’on peut qualifier de liberté opératoire.

La sécurité

Le travail a toujours été étroitement lié à l’idée même de sécurité. Chasser, cueillir et, des siècles plus tard, cultiver étaient des travaux dont l’objectif premier était de pouvoir se nourrir, c’est-à-dire d’assurer sa sécurité alimentaire vitale. À long terme, le travail est le seul moyen pour les individus de se nourrir, de se loger, de se soigner, etc. Mais si le travail est nécessaire pour être en sécurité, il n’est pas en soi suffisant, ce qui a nourri de nombreuses luttes sociales dans l’histoire afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs. L’assurance maladie, l’assurance chômage, les systèmes de solidarité pour la retraite… sont autant d’acquis pour la sécurité des individus construits à l’origine, et encore aujourd’hui pour certains, sur le travail ou plus exactement sur le salariat.

Aujourd’hui encore, nombre de débats sur le travail sont focalisés sur cette notion de sécurité. Les défenseurs du CDI par exemple, sont très virulents envers les autres formes d’emplois, comme le travail indépendant, du fait de l’absence d’un certain nombre de protections (stabilité du salaire, droit au chômage, indemnités journalières en cas de maladie…). De même, les manifestations contre le projet de loi El Khomri en France, en 2016, étaient motivées en partie par la crainte de voir la précarité des travailleurs augmenter du fait d’une flexibilisation du marché du travail.

La dignité

Les rapports au travail dépassent la volonté de se sentir libre et en sécurité. Ne cherche-t-on pas également à s’exprimer à travers son travail ? L’ergon (l’œuvre), pour les Grecs de l’antiquité, c’est aussi le travail qui permet à l’homme de s’incarner à travers celui-ci. Un artisan qui fabrique des souliers de grande qualité ne ne fait pas uniquement que produire des articles vestimentaires. Il y a fondamentalement dans son travail une dimension créative et même artistique qui lui permet de s’exprimer et de se perfectionner, de mettre une partie de sa personnalité dans le fruit de son travail. De même, ne peut-on pas considérer qu’un ouvrier chaudronnier qui fabrique les cuves de nos sous-marins ne travaille pas uniquement pour gagner sa vie mais aussi pour la noblesse que son travail lui apporte ? Les ouvrières d’un atelier de maroquinerie de luxe font fondamentalement un travail usant et répétitif. Mais leurs savoir-faire, leurs compétences, et la finalité de leur travail – un objet luxueux et recherché par les clients les plus exigeants – sont tels qu’elles peuvent tirer de leur travail une légitime fierté.

Le travail est aussi vecteur d’intégration et de lien social. Les entreprises sont des lieux collectifs, où nous sommes en permanence en lien avec d’autres individus tant dans le travail lui-même que de manière informelle. La machine à café et la cantine sont souvent d’ailleurs des lieux privilégiés de contact humain entre les travailleurs. Et, au-delà de ce lien social, le travail peut aussi correspondre à une véritable aventure collective. Les équipes ayant conçu le Concorde, par exemple, se sentent pour toujours les pères de ce « bel oiseau ».

On peut enfin travailler pour une cause qui nous est chère. Pour un médecin par exemple, soigner des gens et parfois sauver des vies va bien au-delà des notions de liberté et de sécurité qui nous décrivions plus haut. Le médecin travaille pour une cause porteuse de sens, la santé des autres. Ingénieurs, assistants sociaux, avocats, artisans, psychologues, enseignants, etc. sont autant de professions dans lesquelles les individus peuvent se sentir au service d’une mission qui a du sens. Travailler comme ingénieur en mécanique des fluides chez Space X, ce n’est pas simplement résoudre des équations, c’est œuvrer à son échelle à ce que l’humanité marche un jour sur Mars.

Un cadre d’analyse à trois dimensions

La liberté, la sécurité et la dignité sont donc trois dimensions structurantes de notre rapport au travail. C’est à partir de là que nous proposons un cadre d’analyse des attentes et besoins des travailleurs. Chacune des trois dimensions est subdivisée en plusieurs composantes correspondant à des attentes et besoins spécifiques. Cette subdivision est issue de notre perception des enjeux de chacune des trois composantes que nous avons identifiés au gré de nos rencontres, lectures et échanges dans le cadre de notre réflexion.

La notion de lien de subordination est définie par la Cour de cassation comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

La dépendance économique caractérise le fait que son revenu dépende majoritairement d’un employeur ou d’un client.

L’autonomie opératoire désigne le fait d’être libre des moyens à utiliser pour réaliser ses objectifs (éventuellement définis par un supérieur).

La sécurité du revenu désigne la garantie d’un salaire stable et suffisant chaque mois.

L’assurance chômage ou l’assurance d’avoir un revenu en cas de perte d’emploi et de disposer d’un appui pour en retrouver un nouveau.

L’assurance maladie concerne non seulement la prise en charge des frais de santé mais aussi le maintien du salaire en cas de maladie. La couverture maladie étant devenue universelle, les frais de santé sont aujourd’hui pris en charge pour tous. Le sujet est plus complexe pour les indemnités journalières.

Le droit à une retraite désigne le droit à bénéficier d’un revenu décent au-delà d’un certain âge ou d’un certain nombre d’annuités de travail.

L’accès au logement désigne la facilité pour le travailleur de pouvoir louer ou acheter un logement.

Développer son potentiel et se former : pouvoir utiliser ses compétences dans son travail et les développer tout au long de sa vie grâce la formation notamment.

Participer à une aventure collective, c’est appartenir à un collectif travaillant pour le même objectif. Ce collectif est en particulier fortement créateur de lien social.

Être au service d’une mission porteuse de sens, c’est ressentir que son travail ne sert pas uniquement à engendrer un profit ou un bienfait personnels mais également à atteindre un objectif créateur de valeur sociétale et humaine.

À première vue, on pourrait penser que les individus cherchent à maximiser chacune des trois dimensions. Nous allons voir dans la section suivante que ce souhait naturel de maximisation est contraint par les attentes des employeurs. Auparavant, on peut déjà interroger l’idée selon laquelle tous les individus auraient des souhaits équivalents. Reprenons par exemple le cas des artistes. Les artistes ne cherchent pas coûte que coûte à maximiser leur qualité de vie matérielle par leur travail. Avant toutes choses, ils souhaitent exprimer leur art et leur créativité. Pour eux, la dimension de dignité est essentielle, davantage que pour d’autres actifs qui chercheront d’abord à maximiser l’une ou l’autre des deux autres dimensions. Le régime des intermittents du spectacle, par exemple, apporte une plus grande sécurité aux artistes, que certains recherchent. Mais, pour d’autres, ce régime contraint leur liberté en leur imposant des règles, entre autres concernant le nombre de missions minimales à effectuer dans l’année.

Autre exemple, autour de la notion de liberté cette fois. La recherche de plus d’indépendance n’est pas une priorité pour tous les travailleurs. Certains préfèrent avoir le sentiment rassurant de la subordination, qui fait porter une grande partie des responsabilités et de la prise d’initiative sur un chef. Ces employés ne souhaitant pas avoir une totale autonomie accordent donc une importance prioritaire à la sécurité, quitte à sacrifier une partie de leur liberté et même à renoncer à une part d’autonomie opératoire.

Tableau 1 : Exemple de catégorie de travailleur et de leurs attentes et besoins dans les trois dimensions de notre cadre d’analyse.

Les besoins des employeurs

Pour comprendre la complexité des rapports au travail et surtout cerner la nature des tensions qu’ils renferment, il nous faut prendre en compte l’autre acteur essentiel des relations de travail, à savoir l’employeur ou donneur d’ordre.