Dialogues social et professionnel : comment les articuler ?

@wildpixel/iStockphoto

Avant-propos

Les entreprises sont constamment pressées d’être toujours plus agiles et réactives, pour s’adapter à leur environnement turbulent. La crise née de la pandémie de Covid-19 en a fourni une nouvelle illustration, les contraignant à adopter dans l’urgence de nouvelles organisations du travail. Le travail hybride, mi-distanciel, mi-présentiel, en est l’exemple phare : un temps envisagé comme une solution provisoire à la sauvegarde de l’activité, il est en train de s’inscrire durablement dans les pratiques, faisant désormais l’objet d’accords-cadres négociés et d’expérimentations sur le terrain. Chaque innovation de ce type amène les entreprises à repenser leurs méthodes de travail mais également leur façon de faire participer les salariés à ces évolutions.

Cet ouvrage vient nourrir ces réflexions en explorant de nouvelles approches de la participation des salariés. Il propose de sortir d’une dichotomie trop exclusive entre participation indirecte (celle qui se joue par l’intermédiaire des partenaires sociaux) et participation directe (toutes les formes de consultation directe des salariés), autrement dit de coordonner et d’articuler ces deux formes de dialogue. De nombreuses études de cas montrent que cette articulation a des effets positifs sur la qualité du travail et la performance des organisations. Et à travers des exemples issus de trois pays européens (Pays-Bas, Suède, France), les auteurs prouvent qu’elle est possible, sans dissimuler la complexité des processus à établir.

Nous espérons que ce document offrira aux dirigeants d’entreprises, aux directions des ressources humaines, aux représentants des salariés et aux organisations syndicales des pistes de réflexion sur les moyens d’enrichir la participation des salariés et de renforcer la qualité du dialogue social.

La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle de son conseil d’orientation, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.

Les équipes de La Fabrique et de la Chaire FIT²

Résumé

Le dialogue social ou participation indirecte vise à établir des règles collectives et équitables en matière de conditions générales d’emploi et de rémunération via les représentants des travailleurs. Le dialogue professionnel ou participation directe des salariés recouvre les différentes formes de consultation ou de discussion partagée qui s’installent au sein des collectifs dans le cadre de l’exécution quotidienne des activités de travail. Cette participation directe répond à une attente forte des salariés.

La plupart des entreprises développent ces deux formes de participation, avec des niveaux d’implication des salariés (participation directe) et de leurs représentants (participation indirecte) très variés, allant de la simple diffusion d’informations à une réelle participation aux décisions prises par les dirigeants.

Dialogue social et dialogue professionnel sont le plus souvent abordés dans les organisations de façon disjointe. Il est vrai que le dialogue social répond à de nombreuses règles formelles inscrites dans les législations nationales, qui dépendent du système de relations sociales. Celui-ci est souvent centralisé et distant, alors que le dialogue professionnel est par nature local, décentralisé, souvent informel, et rarement inscrit dans des règles de droit − ou quand il l’est, il est rarement appliqué selon ces règles. En outre, ces deux formes de participation n’impliquent ni les mêmes acteurs, ni les mêmes jeux d’acteurs : d’un côté, les directions et les syndicats ; de l’autre, les salariés et les managers.

Pourtant, ces deux formes de dialogue poursuivent et partagent un même objectif : l’amélioration de la qualité du travail comme vecteur de bien-être des travailleurs et de performance des entreprises à long terme. La pratique du dialogue professionnel, en particulier, est facteur d’autonomie, de santé au travail, de développement des « capabilités » des personnes (Sen, 2010), favorisant des dynamiques d’intelligence collective et de coopération qui servent le progrès continu et l’innovation, et rendent l’organisation plus agile, plus réactive et plus rapide pour s’adapter à son environnement.

Plusieurs études européennes et internationales (Eurofound, OCDE) montrent que l’association des « voix directes et indirectes » des salariés est la plus susceptible de produire un environnement de travail de qualité, et postulent que le bon fonctionnement de l’une est associé au bon fonctionnement de l’autre. Sur ce plan, les pays nordiques se différencient des autres pays européens, à la fois par leur taux de syndicalisation très supérieur et par l’attention qu’ils portent à la participation directe des salariés.

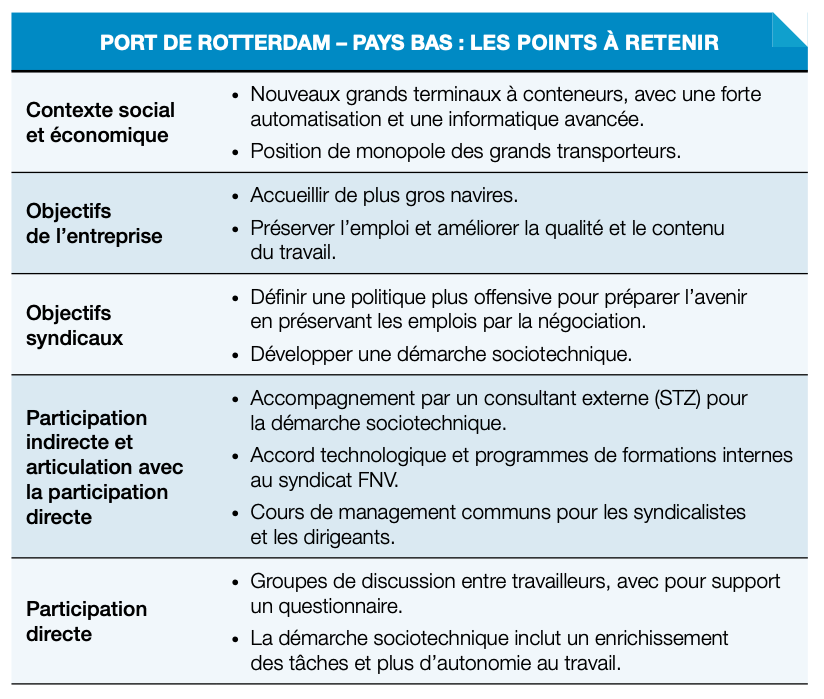

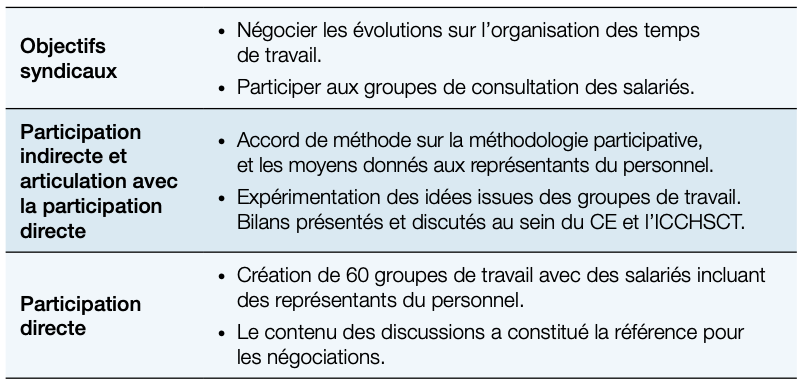

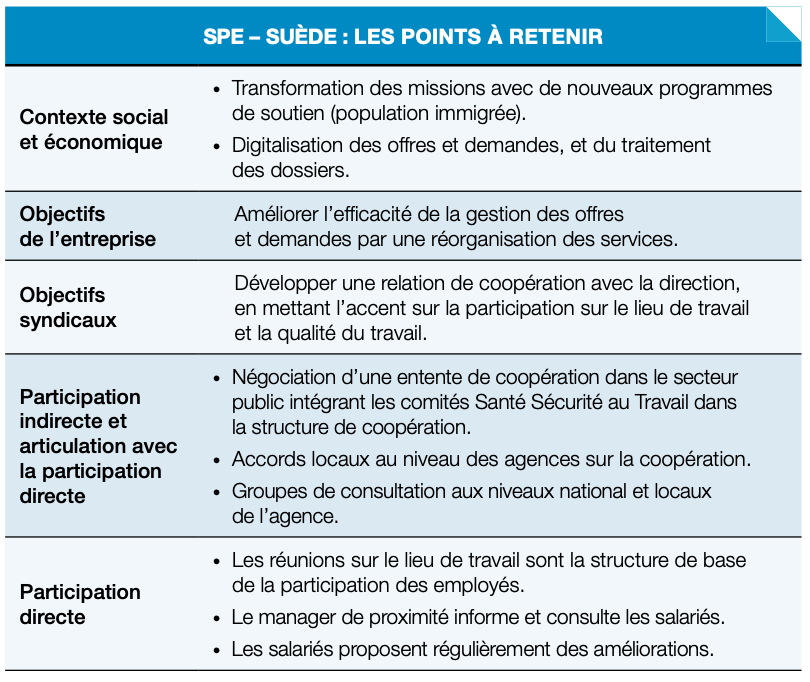

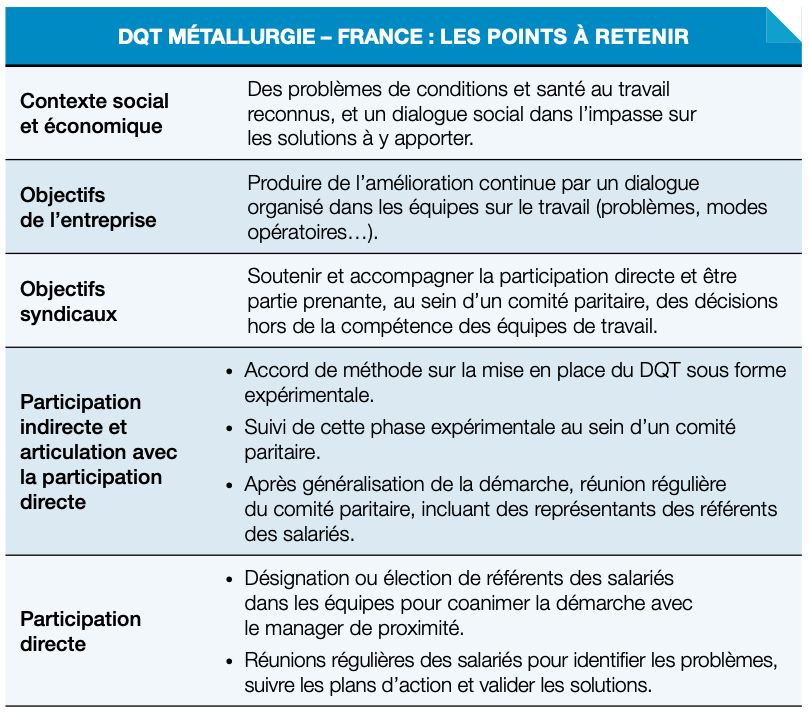

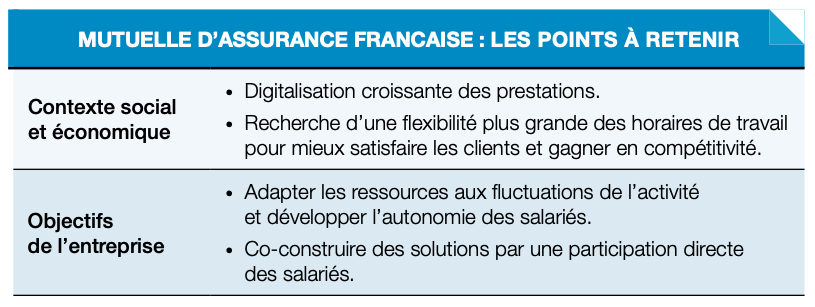

Les exemples issus de trois pays européens (Pays-Bas, Suède, France) attestent toutefois de la complexité, de la diversité et de l’étendue variable des pratiques de participation, tout en éclairant les dispositifs originaux mais toujours fragiles mis en œuvre pour en articuler les deux dimensions : au Port de Rotterdam, au Service public de l’emploi suédois, dans une mutuelle d’assurance française, dans plusieurs entreprises du secteur de la métallurgie en France. Souvent idéalisées au travers de pratiques managériales ou sociales dites innovantes, les participations ne se développent pas sans contraintes, tensions ou résistances pouvant venir de toutes parts.

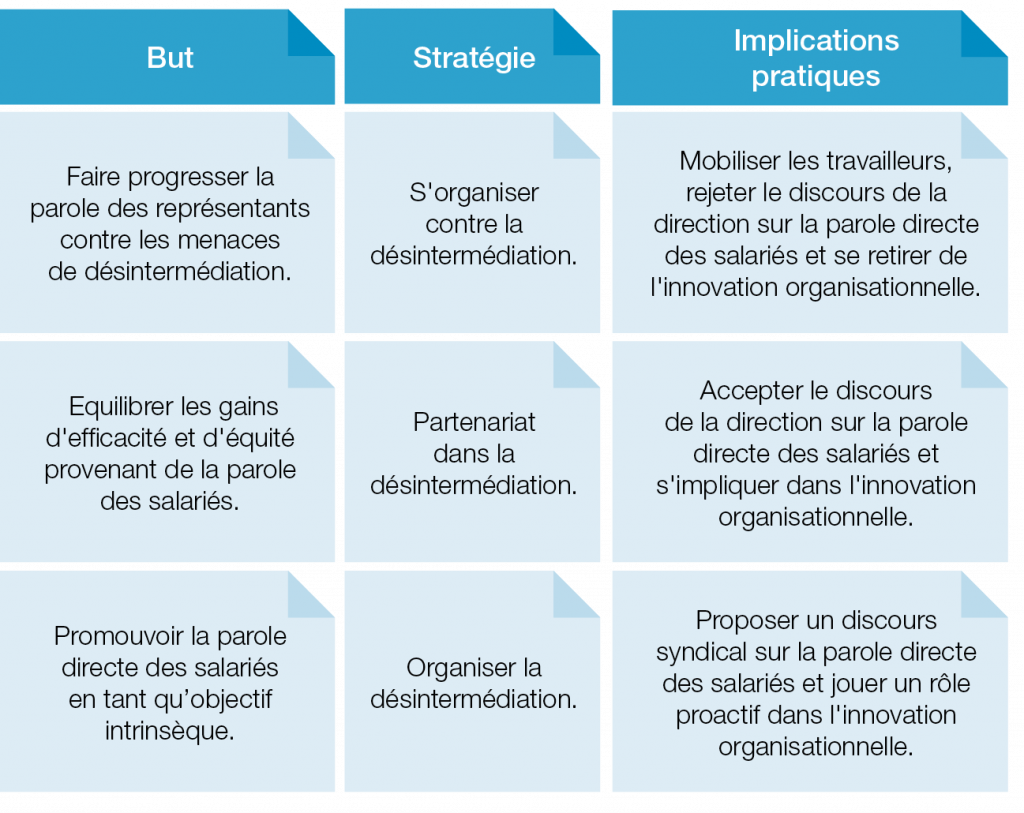

Une première ligne de tension oppose syndicats et directions autour de la question de la participation directe. Les syndicats soupçonnent les directions de vouloir utiliser la participation directe comme un moyen pour contourner les organes représentatifs, et les directions soupçonnent les syndicats de s’y opposer, car cette « désintermédiation » réduirait potentiellement leur influence dans l’organisation. Cette suspicion réciproque, très présente dans le dialogue social, rejaillit sur les manières de concevoir la participation directe.

Les débats autour du référendum d’entreprise et de son instrumentalisation ne doivent pas venir occulter toutes les autres formes de dialogue professionnel informelles ou plus formelles − comme par exemple les ateliers d’amélioration continue ou les plateformes d’innovation participative − qui sont bien plus nombreuses et dynamiques. Plus encore, l’organisation et la qualité du travail sont précisément des terrains sur lesquels directions et représentants des salariés pourraient converger dans le cadre d’un débat constructif, dans une forme de « coopération conflictuelle ».

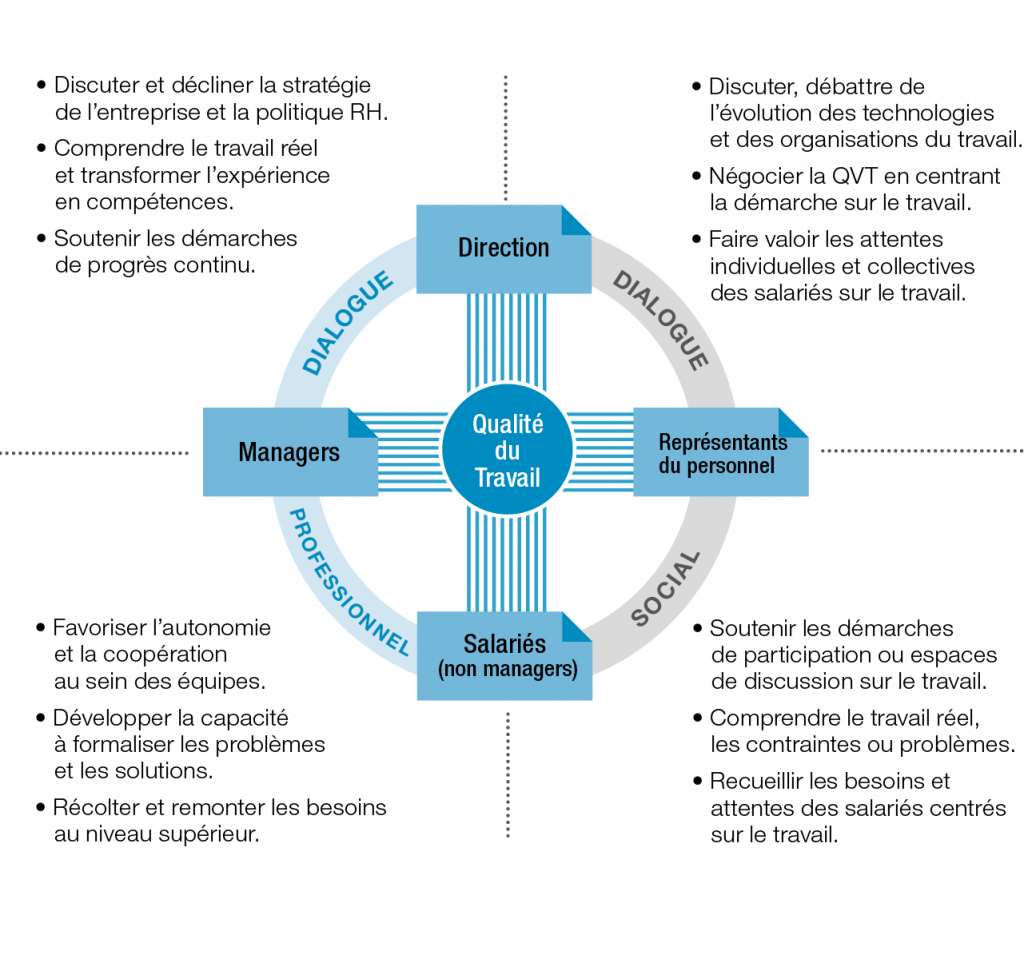

Des dispositifs de dialogue sur la qualité du travail, permettant de lier dialogues professionnel et social, existent, notamment via des accords de méthode et des instances de délibération réunissant salariés, managers, représentants syndicaux et directions. Ce type d’instance permet d’expérimenter des pratiques sociales où se confrontent les points de vue sur le travail réel de ces quatre catégories d’acteurs.

Une telle approche pose des défis tant aux directions qu’aux syndicats qui doivent rechercher de nouveaux équilibres. Côté direction, il s’agit de s’investir « dans la gestion partagée d’un processus complexe d’innovation organisationnelle » (Armaroli, 2020) et de reconnaître que le syndicalisme a un rôle à jouer en matière d’organisation du travail, à côté de son rôle traditionnel dans des domaines comme l’emploi, le temps de travail et les salaires. Côté syndical, il s’agit d’un renouvellement stratégique majeur consistant à apporter un soutien proactif au développement des formes de participation directe et d’autonomisation des salariés, plutôt que de les craindre ou de s’y opposer. Un tel choix pourrait se révéler décisif pour renouer une relation de confiance entre syndicalisme et salariés, et inverser la courbe de désyndicalisation, particulièrement inquiétante en France. Il repositionnerait les syndicats « au cœur des changements profonds qui s’opèrent dans la société et sur le lieu de travail » (Gregory et Nilsson, 2004). In fine, le dialogue professionnel, loin de menacer l’action syndicale, pourrait au contraire devenir la source de son renouveau, les représentants des salariés se saisissant alors des questions centrales soulevées par le dialogue professionnel dans le cadre du dialogue social, sans pour autant se substituer aux gens de métier dans la résolution de leurs problèmes. Le développement du dialogue professionnel deviendrait ainsi une opportunité majeure pour faire évoluer la qualité du dialogue social.

Présentation des auteurs

Cet ouvrage est le résultat d’une collaboration entre des chercheurs, consultants, praticiens, syndicalistes de trois pays européens qui ont partagé leurs connaissances sur les systèmes de négociation et le syndicalisme.

Michel Sailly a été ergonome, principalement chez Renault, incluant une expatriation chez Nissan au Japon. Dans les années 1970-1980, il a eu des responsabilités à la confédération CFDT et poursuit ses activités de conseil et formation pour la CFDT.

Aslaug Johansen a été consultante en travail à l’ARETE. Elle a exercé de nombreuses missions d’expertise dans le cadre de projets de réorganisation, de restructuration, d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement de l’espace et de risques psychosociaux. Elle a participé à plusieurs projets de recherche européens.

Per Tengblad, a été consultant en travail et chercheur en vie professionnelle à ATK Arbetsliv, Stockholm, un cabinet de conseil suédois. Il a exercé des missions dans plusieurs secteurs (télécoms, sciences de la vie, médias, administrations et services publics) et a participé à des projets de recherche européens.

Maarten van Klaveren, économiste et sociologue du travail, a été chercheur à la confédération syndicale néerlandaise FNV. Il a été consultant en travail dans une vingtaine de projets de développement et de (re)conception dans des entreprises néerlandaises. Il a participé à de nombreux projets de recherche européens et mondiaux, et est auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages.

Remerciements

Nous remercions les personnes avec lesquelles nous avons noué les premiers contacts en vue de la publication de cet ouvrage, et qui nous ont encouragés dans notre démarche collective pour améliorer ce projet. Nous tenons à remercier tout particulièrement Marie-Laure Cahier qui a effectué un travail remarquable de relecture et de réorganisation de certaines parties. Ses remarques ou suggestions nous ont obligés à clarifier notre propos, à préciser nos orientations, et cela dans un langage compréhensible pour le plus grand nombre.

Nous remercions toutes celles et ceux, syndicalistes, managers, dirigeants, consultants, chercheurs, qui participent à ces réflexions, enrichissent le débat ou la controverse, et auxquels les auteurs se réfèrent pour proposer en retour une pensée structurée sur le sujet qui nous intéresse.

Introduction

Ce livre aurait tout aussi bien pu s’intituler : La participation directe et indirecte : comment les articuler ?

En français toutefois, le terme de « participation » est polysémique et équivoque. Pour nombre de dirigeants et syndicalistes français, il évoque d’abord un dispositif de redistribution aux salariés d’une partie des bénéfices réalisés par une entreprise. Ce n’est pas ce sens que nous lui attribuons dans cet ouvrage. Sous le vocable de « participation », nous désignons ici l’implication, la sollicitation ou encore la consultation des salariés et de leurs représentants sur les sujets relatifs à l’organisation du travail, aux conditions de travail et à leurs évolutions. Cette participation des salariés recouvre deux dimensions : la participation directe et indirecte. Cette distinction est largement connue et utilisée en Europe mais un peu moins courante en France. C’est pourquoi nous lui préférons une terminologie équivalente consistant à distinguer le dialogue professionnel et le dialogue social. Celle-ci est d’ailleurs reprise dans la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (voir annexe V).

On entend généralement par dialogue professionnel (ou participation directe), celui qui a lieu entre gens de métier, quel que soit leur statut dans l’entreprise ou l’administration. C’est le dialogue entre collègues de travail au sein d’une équipe, entre les membres de cette équipe et leur responsable hiérarchique, entre différents niveaux hiérarchiques, ou encore entre personnels de fonctions ou services différents. Ce dialogue professionnel est le plus souvent informel, mais il peut aussi être « organisé » par des dispositifs qui le favorisent. Le dialogue social (ou participation indirecte), de son côté, se réfère au dialogue entre les représentants du personnel ou les syndicats, avec les salariés d’une part, et avec les directions d’entreprise d’autre part. Le dialogue social inclut toutes les formes institutionnelles de relations avec la direction de l’organisation, à savoir la représentation des salariés dans les instances représentatives du personnel (CSE) et l’ensemble des dispositifs de négociation, quel que soit leur niveau (entreprise, branche professionnelle…). On peut aussi inclure dans le dialogue social toutes les relations informelles entre des représentants du personnel et des représentants des directions, ainsi qu’avec la base des salariés.

Ces deux formes de participation sont le plus souvent disjointes.

La préférence pour les expressions « dialogue social » et « dialogue professionnel » permet également de lever une ambiguïté. En effet, le référendum d’entreprise ou d’autres formes de consultation directe des salariés, à l’initiative d’une direction ou d’un syndicat, cristallisent les débats sous une forme conflictuelle. Le plus souvent, cette participation directe ne relève pas du dialogue professionnel et représente une modalité extrême révélant l’impasse du dialogue social, sur fond de validation d’accords d’entreprise controversés. Le recours au référendum, quel qu’en soit l’initiateur, est souvent révélateur d’un dialogue social dysfonctionnel. Une idée souvent entendue est que le recours à cette forme de participation directe des salariés serait un instrument entre les mains des directions générales visant à contourner les organisations syndicales. À l’inverse, les partisans du référendum y voient une forme embryonnaire de démocratie directe dans les organisations. Au-delà du seul référendum d’entreprise, la consultation directe des salariés est souvent perçue comme un risque de désintermédiation du côté syndical, et symétriquement comme une opportunité du côté patronal. Ces postures de défiance pèsent sur le développement du dialogue professionnel dans son ensemble, alors que celui-ci peut contribuer au contraire à construire des zones de coopération entre les parties, rejaillissant in fine sur la qualité du dialogue social.

Les publications en sciences sociales ou émanant des partenaires sociaux font état de ces modalités de dialogue, mais elles mettent la plupart du temps l’accent plutôt sur l’une ou sur l’autre forme − ce qui peut traduire une préférence idéologique − et abordent rarement leur articulation. Dans les pays nordiques où les relations sociales sont plus apaisées et reposent sur la reconnaissance d’intérêts mutuels, on constate pourtant que les deux formes de dialogue sont associées, notamment dans les pratiques au quotidien, sans que l’une ne vienne se substituer à l’autre. Le patronat et les syndicats ont des intérêts différents mais finalement convergents à articuler ces deux formes de participation. La conviction que nous défendons dans cet ouvrage est que chaque partie – patronale et syndicale – particulièrement en France, a un chemin à faire pour associer intelligemment ces deux dialogues dont les visées sont complémentaires.

La vocation du dialogue social au sein de l’entreprise est, et restera, celle de rechercher des compromis dans les domaines économique et social, et d’organiser la solidarité au sein des collectifs de travail, au travers de dispositions conventionnelles visant à réduire les inégalités de traitement entre statuts et à supprimer les inégalités entre genres ou origines ethniques. Il permet d’uniformiser et d’améliorer les conditions de travail des collectifs.

De son côté, la participation des travailleurs dans le cadre de l’exécution quotidienne du travail (le dialogue professionnel), sous quelque forme que ce soit, demeure un préalable essentiel à la valorisation et à la motivation des personnes, au développement de leurs compétences et à la réalisation de leur bien-être au travail. Elle permet des améliorations en continu de la qualité, du contenu et de l’efficience du travail, accroît l’autonomie des personnes et donne du sens à leur travail. De cette manière, la participation directe des salariés contribue à la performance de l’entreprise via l’accroissement des capacités d’initiative et « d’apprenance » de ses membres, l’organisation augmentant ainsi son adaptabilité et sa réactivité.

La plupart des entreprises développent des formes de participation, mais les niveaux d’implication des salariés (participation directe) et de leurs représentants (participation indirecte) sont très variés, allant de la simple diffusion d’informations à une réelle participation aux décisions prises par les dirigeants. Ces formes dépendent directement de la culture managériale et des modes de fonctionnement à l’œuvre dans l’organisation. Les différences au sein de l’Union européenne sont également significatives, attestant d’une dimension culturelle des systèmes de relations sociales qui influence les formes de participation.

Outre les facteurs culturels, il existe d’autres facteurs objectivables faisant obstacle au développement conjoint de ces deux formes de participation. Plusieurs études1 montrent que les grandes entreprises sont plus centralisées que par le passé, ce qui entraîne de manière parallèle une centralisation du dialogue social incluant les négociations et le fonctionnement des instances de représentation du personnel. Dans la grande majorité des organisations privées ou publiques, les décisions stratégiques et les grands choix organisationnels sont pris au niveau central, laissant peu ou pas de marges de manœuvre à l’encadrement intermédiaire et aux travailleurs. En outre, certains choix organisationnels sont de plus en plus structurés par des systèmes d’information difficiles, voire impossibles à remettre en cause au niveau du terrain. Les intentions louables affichées en faveur d’une plus grande participation et autonomie des salariés, entrent ainsi en tension avec : une complexification accrue des processus (externalisation partielle des activités, découpage plus poussé des tâches, renforcement des contraintes de conformité, etc.) ; une recherche de productivité à court terme ; le maintien de tendances bureaucratiques ; un management fondé principalement sur des processus décisionnels descendants ; une culture du contrôle à partir d’indicateurs de résultats éloignés des réalités du travail, ou encore des outils de gestion rigides empêchant les adaptations locales. En particulier, la participation effective des salariés aux décisions impactant leur travail impliquerait un management davantage basé sur la subsidiarité, et cette transformation de la posture managériale tarde à advenir en maints lieux. De leur côté, les syndicats, qui ont souvent perdu le soutien de la base des travailleurs, doivent instaurer de nouveaux dispositifs d’écoute des salariés, sortir d’une posture strictement « politique » de revendication ou de combat, et s’engager plus activement sur les questions d’organisation du travail réel pour soutenir le développement du pouvoir d’agir des salariés.

Aucun acteur ou partie prenante de l’entreprise ne peut prétendre, à lui seul, détenir les bonnes solutions ou les critères permettant de lier bien-être des salariés et performance de l’entreprise. Si les États et l’Union européenne peuvent donner une impulsion, il revient aux partenaires sociaux de chercher toutes les formes de dialogue propices au développement des personnes et des organisations.

À travers quelques exemples issus de différents pays européens, cet ouvrage invite à une réflexion sur les pratiques de participation et sur leur possible articulation. Il en montre la complexité, la diversité et l’étendue, au prisme d’un regard européen. Souvent idéalisée au travers de pratiques managériales dites innovantes, la participation ne se développe pas sans contraintes, tensions ou résistances pouvant venir de toutes parts. Les prendre en considération est nécessaire pour ouvrir réellement de nouvelles perspectives. Nous verrons comment le dialogue professionnel peut être favorisé et organisé, et comment il peut rejaillir positivement sur le climat du dialogue social. Nous verrons aussi comment les syndicats pourraient se renouveler par la prise en compte dans le dialogue social de certaines problématiques issues du dialogue professionnel. In fine, l’enjeu commun à toutes les formes de participation reste l’amélioration de la qualité du travail comme vecteur de bien-être des travailleurs et de performance de l’entreprise.

- 1 ‒ Par exemple : Évolution des comités d’entreprise : effets et usages des nouveaux outils de consultation issus de la Loi de Sécurisation de l’Emploi (LSE), Rapport de l’IRES en partenariat avec le groupe Alpha, Orseu et Syndex, 2016.

Les dimensions de la participation et de l’autonomie au travail

Les participations directe et indirecte ont des finalités communes mais des histoires différentes. Le dialogue social a des racines anciennes et des objectifs bien intégrés, quand la participation directe, rarement inscrite dans les règles nationales, présente des enjeux plus difficiles à cerner. La participation directe correspond néanmoins à une forte attente des salariés.

Qu’est-ce que la participation des salariés ?

Les deux types de participation

Les deux grands types de participation − indirecte et directe − ont été définis par des instances européennes et internationales. Pour Eurofound (agence tripartite de l’Union européenne), « la participation indirecte des salariés désigne l’implication des représentants du personnel dans les processus de prise de décisions, tandis que la participation directe des salariés décrit l’interaction directe entre les employeurs et les salariés » (Eurofound, 2015). L’OCDE (2019) distingue la parole directe (workers’ voice) et la parole représentée (representative voice). La parole directe « correspond aux différentes formes de communication institutionnalisées entre travailleurs et managers pour aborder des problèmes collectifs. La parole offre également aux employés la possibilité de résoudre les problèmes émergents sur le lieu de travail grâce à la communication avec la direction. » Les « dispositions relatives à la voix représentative comprennent des représentants syndicaux locaux (nommés par le syndicat ou élus par les travailleurs), des comités d’entreprise (généralement un organe légalement établi élu ou nommé par tous les travailleurs de l’entreprise, indépendamment de leur affiliation à un syndicat), ou des représentants des travailleurs (élus ou nommés parmi les travailleurs, syndiqués ou indépendants). »

En résumé, la participation directe des salariés recouvre principalement les niveaux d’autonomie octroyés aux individus et collectifs de travail, et les différentes formes de consultation sur le travail. La participation indirecte, via les représentants du personnel, est déterminée par le système de relations sociales et de négociations collectives (d’entreprise, de branche, interprofessionnel, national), ainsi que par les institutions de représentation des salariés (CSE, administrateurs salariés…), en grande partie inscrits dans les législations nationales.

L’interaction entre ces deux formes de participation peut être appréciée qualitativement. Selon une étude de l’OCDE, « au niveau de l’entreprise, les formes d’expression “directes” et “mixtes”2 sont associées à un environnement de travail de meilleure qualité (par rapport à l’absence de voix). En revanche, la présence de représentants des travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de moyens parallèles d’échange direct entre travailleurs et dirigeants n’est pas associée à un environnement de travail de meilleure qualité » (OCDE, 2019). Un lien est donc ici posé entre l’existence d’un dialogue professionnel dense au quotidien et un dialogue social de qualité. C’est l’association du dialogue professionnel et du dialogue social qui est la plus susceptible de produire un travail de qualité.

L’étendue de la participation directe

Le dialogue social a des racines anciennes ; son principe et ses modalités de mise en œuvre sont largement encadrés à la fois par des conventions internationales (OIT) et par les législations nationales, ce qui ne l’empêche pas d’être parfois hautement dysfonctionnel. Le dialogue professionnel, lui, est beaucoup plus rarement inscrit dans les règles nationales.

Dans ses enquêtes européennes, Eurofound (Ibid.) a établi six niveaux de participation directe des salariés :

i la participation directe limitée des employés : l’information est diffusée par des réunions régulières entre les employés et le manager de proximité, ainsi que par des bulletins d’information, des sites web, etc. ;

ii la participation conventionnelle directe des employés : la communication entre les employés et la direction se fait principalement dans les interactions conventionnelles − réunions régulières entre les employés et les managers de proximité, ou réunions régulières du personnel ouvertes à tous les employés ;

iii la participation directe des employés à la demande : a communication entre la direction et les employés se fait dans des contextes traditionnels (rencontres régulières entre les employés et leur manager de proximité et diffusion de l’information par des médias tels que des bulletins d’information ou des sites web). En outre, lorsque cela est nécessaire, la communication entre les employés et la direction se fait dans des groupes ad hoc ;

iv la participation consultative directe des employés : communication hiérarchique traditionnelle (réunions régulières entre les employés et le manager de proximité et diffusion de l’information par le biais de médias tels que les bulletins et les sites web), en mettant fortement l’accent sur les moyens de communication entre l’employé et la direction (systèmes de suggestion et sondages auprès des employés) ;

v la participation directe étendue des employés Type I : pratiques qui facilitent la communication entre la direction et les employés comme la transmission d’informations descendantes aux employés et la consultation ascendante (collecte d’idées et commentaires des employés). Tous les moyens d’interaction identifiés avec les employés sont déployés dans cette classe ;

vi la participation directe étendue des employés Type II : les pratiques de cette dernière classe sont assez similaires à celles de la classe précédente. Cependant, dans cette classe, la communication via les canaux de masse − tels que les médias sociaux et les sondages − est utilisée plus fréquemment.

Utile pour effectuer des comparaisons européennes, cette classification est insuffisante pour instruire une démarche de participation directe dans les entreprises, car les définitions du rôle décisionnel des salariés sont vagues, y compris au dernier niveau. Elle ne permet pas non plus d’évaluer le réel pouvoir d’influence des salariés sur leur poste de travail ou plus largement sur l’organisation du travail.

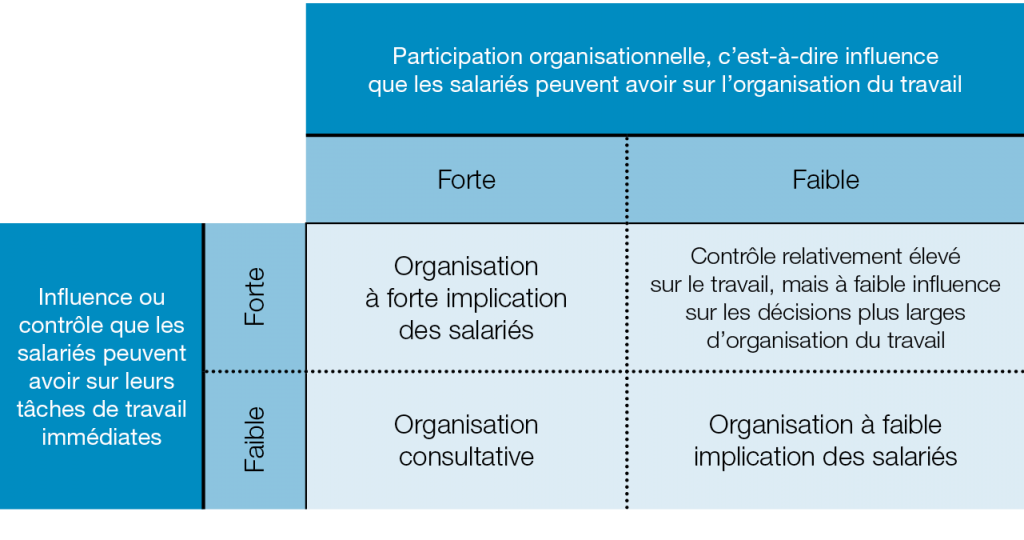

Eurofound ne s’en tient d’ailleurs pas à cette typologie. Faisant référence à divers auteurs, l’agence soutient le principe d’un continuum de participation allant du niveau inférieur où les employés « ne reçoivent aucune information sur les décisions imminentes qui permettraient de participer », au niveau le plus élevé où ceux-ci « se voient attribuer un pouvoir de décision, en leur accordant le droit de veto sur les décisions ou par une délégation totale du pouvoir de décision aux salariés ». Eurofound retient notamment la définition de John Geary et Keith Sisson (1994) pour lesquels la participation directe recouvre « les opportunités que le management donne ou les initiatives qu’il soutient sur le lieu de travail par la consultation et/ou la délégation de responsabilités et d’autorité, pour la prise de décision par leurs subordonnés, aussi bien en tant qu’individus qu’en tant que collectifs de travail, liés à la tâche de travail immédiate, à l’organisation du travail et/ou aux conditions de travail ». Dans d’autres publications, comme dans son rapport 2013 sur l’organisation du travail et l’implication des salariés en Europe (Eurofound, 2013), qui s’appuie sur les données de la cinquième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS 2010), Eurofound caractérise aussi les organisations selon que l’influence des employés porte uniquement sur leur tâche, ou sur des dimensions plus larges de l’organisation du travail (figure 1.1).

Figure 1.1 – Classification des organisations selon le niveau de participation des travailleurs sur leurs tâches et sur l’organisation du travail

Source : Eurofound.

Enjeux et finalités de la participation des travailleurs

La participation repose avant tout sur le socle culturel de management et de fonctionnement de l’entreprise. Celui-ci peut aller d’un fonctionnement autoritaire ou hiérarchique à un fonctionnement « démocratique » associant les salariés et leurs représentants aux prises de décision. La participation est forcément très limitée dans les situations où l’évolution des organisations est définie à l’extérieur des collectifs de travail mais peut à l’inverse prendre tout son sens lorsque les changements font l’objet d’expérimentations ou de boucles de régulation entre les décideurs et les opérationnels. Les effets de la participation seront ainsi significativement différents selon que l’entreprise intègre peu ou prou les concepts de l’organisation apprenante.

Si, au niveau mondial, les différences de management et d’organisation ont eu tendance à se niveler sous l’effet de la globalisation des chaînes de valeur, la notion de participation des salariés paraît bien adaptée aux évolutions contemporaines de l’environnement des affaires. Comme le note Carla I. Koen (2005), « la structure mécaniste (hiérarchique, centralisée, formalisée) s’adapte à un environnement stable car une approche hiérarchique est efficace pour les opérations de routine », alors que « la structure organique (participative, décentralisée, non formalisée) s’adapte à un environnement instable et à des situations de forte incertitude des tâches » − ce qui est le cas aujourd’hui.

Mais la participation a également pour vertu de permettre l’adaptation de la culture managériale dominante aux spécificités des situations locales qui subsistent toujours3. En se fondant sur les travaux de Geert Hofstede et Shalom Schwartz, Koen relève ainsi des différences qui tiennent aux cultures locales, y compris au sein des pays occidentaux, portant par exemple sur : les rapports d’autorité ou la distance hiérarchique, les rôles sociaux de genre, la confiance entre les individus eux-mêmes et avec les managers et dirigeants, l’autonomie ou la capacité des individus et collectifs à expérimenter de nouvelles façons de faire, la prise de risques, l’attitude face à l’incertitude, la gestion des conflits. La participation permet ainsi d’infléchir des principes généraux de management, en les adaptant localement pour permettre leur fonctionnement. Dans un livre récent (Verna, 2021), Alain Verna, patron de l’usine Toshiba TEC de Dieppe, explique comment, avec la participation directe des équipes, il a réussi à retourner le concept de « Total Productivity Patrol » imposé par la direction japonaise. Dans la logique japonaise, la TP patrol est une patrouille d’inspection des ateliers par les équipes de direction. « Toute anomalie constatée par la patrouille sera pointée du doigt et matérialisée par le positionnement d’un post-it jaune sur l’objet du délit… Un outil pas à sa place, post-it ! Un poste de travail mal ordonné, post-it ! […] Nous imaginons les salariés japonais s’excuser en courbant l’échine et s’empresser de remédier aux causes des remontrances qui leur sont ainsi faites aux yeux de tous, au risque de perdre la face devant leurs collègues et leurs supérieurs… Nous allons devoir expliquer à nos zélés amis japonais que ce mode de fonctionnement n’est pas envisageable chez nous et qu’il leur faudra sans doute renoncer à cette idée » (Verna, 2021, p. 64-65). Mais devant l’insistance japonaise, Alain Verna décide de proposer un concept alternatif : les « visites TP ». La patrouille TP, faite de reproches et de vexations, devient une visite planifiée de l’équipe de direction au cours de laquelle les opérateurs exposeront les améliorations dont ils ont eu l’idée et qu’ils ont contribué à mettre en place. Un principe du lean inadapté à la culture locale devient ainsi une occasion de participation directe dans laquelle les auteurs du progrès continu exposent leur démarche avec fierté.

Les enjeux de la participation directe sont aussi différents selon les acteurs considérés. Pour les employeurs, et notamment dans les phases de grands projets, la participation directe des salariés constitue un élément d’une bonne conduite du changement. Elle facilite l’adhésion des salariés et favorise une optimisation de l’organisation future de travail, en recherchant des solutions qui tirent parti de leur expérience. Pour les employés, la participation constitue une source d’épanouissement au travail à condition qu’ils soient écoutés et entendus. Elle offre « aux employés la possibilité de résoudre les problèmes émergents sur le lieu de travail grâce à la communication avec la direction » (OCDE, 2019).

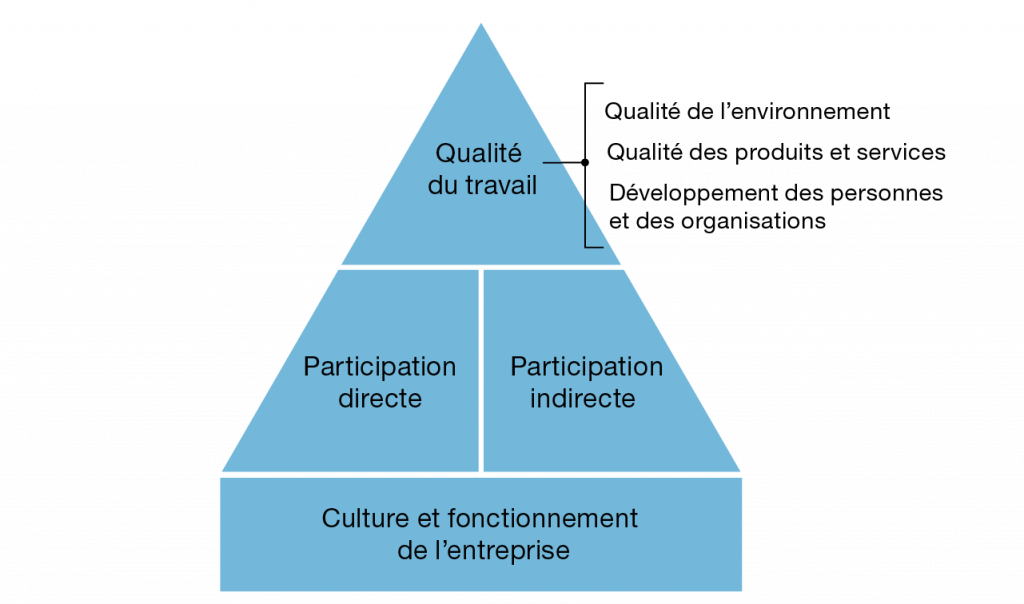

Plus essentiellement, les participations directe et indirecte visent à soutenir la qualité du travail dans trois dimensions majeures : le développement des personnes et des organisations, la qualité des produits et services et la qualité de l’environnement (voir figure 1.2).

Figure 1.2 – Enjeux et finalités de la participation des salariés

Développement des personnes et des organisations

Le développement des personnes suppose « la mise en place de situations d’action qui favorisent la réussite et l’acquisition ou la construction de savoir-faire, de connaissances, de compétences » ; le développement des organisations implique « des processus réflexifs, ouverts aux capacités d’innovation des opérateurs eux-mêmes » (Falzon, 2013).

La participation contribue à donner du sens au travail, en permettant d’associer celles et ceux qui conçoivent le changement et celles et ceux qui seront chargés de le mettre en œuvre4. Elle vise à renforcer la coopération et la cohésion au sein des équipes, et à agir sur les représentations collectives du travail de manière à favoriser leur convergence. Elle conduit à accorder une plus grande place à la dimension subjective au travail et à la nécessité de l’intégrer à une compréhension de l’activité de travail. Elle pose comme principe que l’individu est digne de confiance car il possède les ressources pour faire un travail de qualité et pour développer ses capacités et compétences, son autonomie et son engagement. Elle permet d’aborder différemment les liens entre le travail et la santé en reconnaissant « le rôle actif de l’opérateur dans la construction des modes opératoires les moins défavorables possible à sa santé, et les cas où cette tentative est tenue en échec au fil du temps » (Guérin et al., 2021). Elle représente donc une dimension essentielle du bien-être au travail. Avec l’allongement de la durée de la vie et la tendance au recul de l’âge du départ à la retraite, la participation favorise l’employabilité tout au long de la vie professionnelle qui « est une combinaison de trois éléments : la santé, la motivation ou l’attitude envers le travail et l’apprentissage, et la compétence » (van Klaveren et al., 2020).

Ce développement des personnes forme une boucle vertueuse avec le développement des organisations, incluant la performance de celles-ci. En favorisant l’apprentissage continu, la participation permet aux individus et aux collectifs de travail de sortir des routines du travail et de modifier leurs habitudes. Avec la participation, et selon le principe de l’organisation apprenante, c’est toute l’organisation qui s’inscrit dans un processus continu d’apprentissage, qui apprend de son expérience comme des pratiques de communautés externes, qui s’adapte à l’évolution de l’environnement, qu’il s’agisse de l’évolution des technologies, de l’évolution des besoins des clients ou usagers, des nouvelles normes ou impératifs environnementaux à intégrer.

Cette approche doit conduire à mieux prendre en compte et débattre de la valeur du travail et de la sollicitation des ressources humaines dans cette création de valeur. Pour Guérin et al. (2021), « l’évaluation du travail nécessite donc un dispositif contradictoire », car une organisation peut être « capable de créer de la valeur en engageant la ressource au plus bas coût pour elle, et dégrader en même temps la disponibilité de la ressource qui reste… et hypothéquer ainsi son développement à venir ». Ainsi que nous le développerons au chapitre 4, la participation, à tous les niveaux de l’organisation, doit permettre d’organiser le débat sur les critères de qualité et de reconnaître la performance dialogique (Bonnefond, 2016).

Qualité des produits et services

En ayant commencé par décrire la finalité du développement des personnes et des organisations, nous posons celle-ci comme une condition à la satisfaction des clients, usagers ou patients. L’entreprise opère des arbitrages à plusieurs niveaux hiérarchiques entre la qualité, la productivité, les délais et les coûts. Ce que la participation apporte ici, c’est une discussion plus large sur les critères de qualité basés sur les réalités du travail. Il s’agit tout d’abord de ce qui est mis en œuvre par les opérationnels en écart ou non avec les standards : des procédures non suivies ou détournées, des décisions prises à partir de l’expérience, des intuitions par rapport à des situations déjà rencontrées. Ce travail invisible pour atteindre les résultats demandés requiert souvent un engagement ou des savoir-faire non reconnus. Ce sont aussi des défauts cachés pour ne pas détériorer les indicateurs. Ce sont enfin des arbitrages en faveur des coûts ou des délais au détriment de la qualité qui, dans des situations extrêmes, peuvent produire des risques sanitaires ou des risques pour la sécurité des travailleurs et des populations.

Le débat sur les critères de qualité, préconisé par de nombreux acteurs, et tout particulièrement par Yves Clot du Cnam, vise à sortir d’une ingénierie classique de la qualité, c’est-à-dire d’une qualité réglée, basée sur l’application stricte des standards ou consignes. Impliquer activement les travailleurs par le biais d’une participation directe n’est donc pas seulement un moyen d’améliorer le travail et la santé. C’est aussi un moyen de prendre en considération les clients. Les employés de service, en particulier, ont beaucoup de connaissances directes sur les points de vue des clients, sur la qualité des services attendus, qu’ils peuvent introduire dans l’organisation. Les points de vue des clients sur les produits et services peuvent ainsi, via les employés, se transformer en changements et ajustements innovants des processus. Chaque travailleur et chaque manager devrait pouvoir dire ce qu’est un travail bien fait pour le client, que celui-ci soit interne ou externe à l’entreprise.

Qualité de l’environnement

L’impératif de la transition écologique est intégré par nombre d’acteurs dans les entreprises comme du côté syndical. Les entreprises s’y engagent à travers leur politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Celle-ci fait l’objet de discussions et consultations dans le cadre des instances de représentation du personnel ou au sein des conseils d’administration. Ce que nous pointons, dans ce domaine comme dans d’autres, c’est la verticalité des processus décisionnels laissant une faible place à la participation directe des salariés. Les jeunes générations y sont certainement plus sensibles, mais les préoccupations écologiques gagnent progressivement l’ensemble de la population des salariés. Une enquête réalisée en France par le groupe Cegos en 2021 auprès de collaborateurs et responsables de la RSE montre que 72 % des collaborateurs estiment que l’entreprise devrait associer davantage les collaborateurs à ses réflexions sur la RSE et ses enjeux. 57 % de ceux-ci estiment que la RSE est d’abord une démarche de communication, contre 43 % qui y voient un engagement sincère de l’entreprise.

Quels cadres de pensée pour développer la participation ?

Les approches favorisant la participation directe au travail ne peuvent être portées sans s’interroger d’abord sur la manière dont l’organisation du travail est conçue (processus, procédures, modes de management, dispositifs techniques, systèmes d’information). Au fil des époques, différents cadres de pensée ont influencé les modalités d’organisation du travail et leur lien avec la participation des travailleurs. Parmi celles-ci, on retiendra la démarche sociotechnique qui a eu une grande influence dans les pays du nord de l’Europe et qui présente encore aujourd’hui un intérêt particulier dans le contexte des projets de transformation technologique affectant l’organisation du travail et les emplois. L’autonomie au travail est un aspect essentiel de la démarche sociotechnique. Elle va de pair avec la participation directe des employés qui est le processus par lequel l’autonomie advient. Enfin, la participation doit être pensée dans deux contextes d’action à articuler : le progrès continu et les transformations plus radicales.

La démarche sociotechnique

Dans les années 1950, syndicalistes et chercheurs (et dans une certaine mesure des employeurs tournés vers l’avenir) ont uni leurs forces en quête d’organisations humanistes du travail, visant à proposer aux travailleurs des tâches enrichies. La démarche sociotechnique peut être vue comme une réaction à des écoles de pensée antérieures qui mettaient l’accent soit sur les aspects techniques de l’organisation du travail (la gestion scientifique du travail de F. W. Taylor), soit sur ses aspects sociaux (l’École des relations humaines). Elle vise à intégrer ces deux approches dans un paradigme unique d’« optimisation conjointe » pour faire émerger des organisations du travail qui soient à la fois innovantes et porteuses d’une bonne qualité de l’emploi.

Les précurseurs de ce mouvement ont été les chercheurs du Tavistock Institute of Human Relations basé à Londres, tels qu’Eric Trist, Fred Emery et Ken Bamforth, qui ont inspiré des expériences de groupes (semi) autonomes, notamment dans l’exploitation minière (Socio-Technical Systems Design ou méthode sociotechnique − STSD ou ST).

Plusieurs variantes de la méthode sociotechnique se sont diffusées en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Elles ont notamment trouvé une large application dans la formation des cadres et des représentants des travailleurs. Dans les années 1960 et 1970, ces variantes ont bénéficié d’un contexte favorable en Scandinavie, principalement en Norvège et en Suède, où elles ont été influentes. Dans un contexte de plein-emploi et de dynamisme économique, les employeurs de l’industrie manufacturière estimaient en effet que des organisations moins hiérarchisées et une meilleure qualité du travail représentaient une solution à l’absentéisme élevé et aux pénuries de main-d’œuvre. De leur côté, les syndicats scandinaves considéraient les pratiques de changement fondées sur la sociotechnique comme des moyens d’acquérir de nouveaux droits sociaux et d’atteindre ce qu’on appelait à l’époque la « démocratie industrielle ».

Durant la période 1962-1969, les programmes norvégiens pour la démocratie industrielle, guidés par Fred Emery et Einar Thorsrud, ont généré de nombreux effets d’apprentissage. Premièrement, ils ont conduit au développement de méthodes et à la diffusion de résultats de recherches-actions cherchant à conjuguer plus d’efficacité et plus d’autonomie pour les salariés. Pour ne citer qu’un exemple, une recherche-action dans le transport maritime norvégien avait montré que l’augmentation de l’autonomie des marins nécessitait préalablement une refonte de l’organisation du navire et une nouvelle répartition des responsabilités. Fait intéressant : lorsqu’ils ont officiellement pris fin, certains projets de changement ont été « repris » et poursuivis par des groupes de travailleurs. Deuxièmement, les chercheurs et syndicalistes impliqués dans des projets basés sur la sociotechnique ont stimulé des évolutions législatives, notamment la loi suédoise sur la codétermination au travail (MBL, 1976) et celle de 1977 sur l’environnement de travail.

Dans les années 1980, la méthode ST a été expérimentée avec succès chez Volvo, permettant de mesurer des écarts de productivité significatifs entre des lignes classiques et celles utilisant la démarche sociotechnique. Toutefois, les limites de cette dernière sont devenues visibles lorsqu’en 1993, la direction de Volvo a rendu publique la fermeture des usines d’Uddevalla et de Kalmar dans lesquelles elle avait été mise en œuvre. À cette occasion, a été pointé du doigt l’un des talons d’Achille de l’industrie automobile suédoise, à savoir le manque de dialogue sur le lieu de travail axé sur l’amélioration et l’innovation : « Les dialogues sur le lieu de travail avec une portée, une ampleur et une intensité comparables au modèle japonais, font encore défaut en Scandinavie » (Gustavsen, 1993).

En dépit de ces controverses, la culture sociotechnique a mieux résisté et est restée plus vivace dans les pays scandinaves. Aux Pays-Bas, des éléments de celle-ci ont été repris dans une loi sur les conditions de travail, mais n’en sont pas mieux appliqués pour autant. Cela apporte une fois de plus la preuve que les prescriptions légales ne garantissent en rien des pratiques sociales dynamiques.

L’autonomie au travail

L’autonomisation est un processus de participation directe des salariés − individuellement et collectivement au sein d’une équipe − aux prises de décision concernant leur travail, sans autorisation de niveaux hiérarchiques supérieurs ou de fonctions supports. L’autonomie accroît le niveau de responsabilités des individus et collectifs de travail.

Eurofound (2016) évalue l’autonomie au travail en considérant trois dimensions : l’utilisation des compétences et la « discrétion » (latitude décisionnelle) ; la participation organisationnelle ; le travail en équipe.

L’utilisation des compétences et la latitude décisionnelle discrétionnaire permettent d’influencer la façon dont le travail est effectué et favorisent le développement des travailleurs à travers l’expérience de travail. Cette première dimension est évaluée par : i) la possibilité de choisir ou de modifier l’ordre des tâches ; ii) la possibilité de choisir ou de modifier la vitesse ou le rythme de travail ; iii) la capacité de choisir ou modifier les méthodes de travail ; iv) la possibilité d’avoir son mot à dire dans le choix des collègues de travail.

La participation organisationnelle « signifie les possibilités qu’ont les travailleurs de prendre part aux décisions organisationnelles qui affectent leur travail, en particulier la capacité des travailleurs à influencer les décisions en tant qu’individus plutôt que par l’intermédiaire de leurs représentants ». Elle est évaluée par : i) être consulté avant que les objectifs ne soient fixés pour son propre travail ; ii) être impliqué dans l’amélioration de l’organisation du travail ou des processus de travail de son propre service ou organisation ; iii) avoir la capacité à influencer les décisions importantes concernant le travail.

Les équipes autonomes sont « reconnues pour leur potentiel d’amélioration des performances organisationnelles, pour une meilleure utilisation des connaissances tacites des employés et pour l’amélioration de la communication des employés avec les acteurs extérieurs à leur groupe ». Elles sont évaluées par le pouvoir donné aux membres de l’équipe de décider à la fois de la répartition des tâches, du chef de l’équipe et du déroulement temporel des tâches.

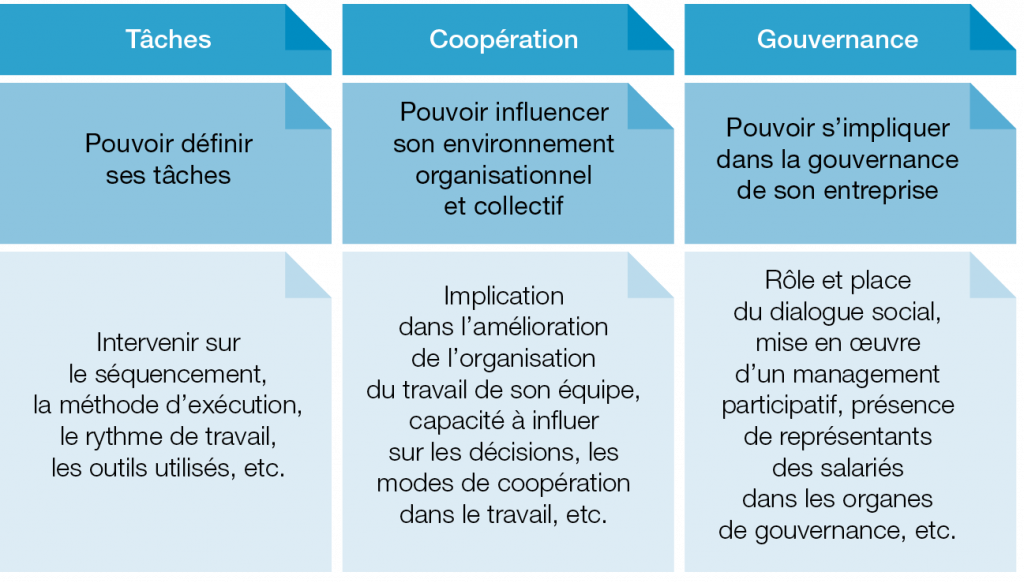

Dans un ouvrage consacré à la qualité de vie au travail, E. Bourdu, M.-M Péretier et M. Richer (2016) proposent un modèle de l’autonomie au travail en trois niveaux (voir aussi figure 1.3), définis comme suit :

Niveau 1 : la définition des tâches que les travailleurs ont à effectuer, déterminée par la latitude dont ils disposent pour intervenir sur le séquencement de leurs tâches, la méthode d’exécution, le rythme de travail, les outils utilisés.

Niveau 2 : l’environnement organisationnel du collectif de travail dans lequel ils évoluent, déterminé par la possibilité d’implication dans l’amélioration de l’organisation du travail de leur équipe, la capacité à influer sur les décisions qui concernent leur travail, la marge de manœuvre pour définir les modes de coopération dans le travail.

Niveau 3 : leur implication dans la gouvernance de leur entreprise, rôle et place du dialogue social, importance de la négociation par rapport à la simple information et consultation, degré d’influence sur le partage de la valeur créée, mise en œuvre d’un mode de management participatif, présence de représentants des salariés dans les organes de gouvernance.

Figure 1.3 – Les trois dimensions de l’autonomie au travail

Source : Adapté de Bourdu, Pérétié, Richer, 2016.

En reprenant ce modèle dans leur ouvrage, T. Weil et A.-S. Dubey (2020) notent que « l’autonomie est majoritairement cantonnée aux modalités d’exercice du travail, qu’elles soient individuelles (manière d’exercer la tâche) ou collectives (règles de fonctionnement, modalités de la coopération), c’est-à-dire au comment, mais qu’elle porte rarement, ou à la marge, sur le quoi, c’est-à-dire sur l’activité elle-même (business model de l’entreprise, stratégie, objectifs) ».

Le progrès continu et les changements radicaux

Quelques entreprises comme Toyota, initiatrice de la démarche de lean management, ont développé une réelle démarche de progrès continu basée sur la participation directe des salariés, tout en opérant à une fréquence régulière des changements plus radicaux. Les deux démarches, kaizen pour l’amélioration continue et kaikaku5 pour les changements plus profonds, s’articulent entre elles. Nous renvoyons sur ce point aux nombreux ouvrages sur le lean management (en particulier, Sailly, 2017).

Beaucoup d’entreprises fonctionnent avec des transformations répétées et parfois contradictoires au rythme des changements de dirigeants ou d’actionnaires. Quand les restructurations sont ininterrompues, imposées d’en haut ou de l’extérieur, dépourvues d’explications ou de sens perceptible, les salariés en ressortent fragilisés. Ainsi en témoigne l’actuel président de Michelin, Florent Menegaux : « Quand vous n’avez pas de croissance pendant dix ans, vous êtes en restructuration permanente. C’est très mauvais pour le moral de tout le monde.6 » Ces changements peuvent être sources de stress lorsque les salariés ne disposent plus momentanément des ressources pour faire face aux nouvelles situations de travail ou doivent acquérir rapidement de nouveaux savoir-faire. Ils peuvent déstabiliser les collectifs de travail et décourager les tentatives et efforts entrepris par le management pour développer le dialogue professionnel.

Le dialogue professionnel s’épanouit plutôt dans des périodes de stabilité et dans le cadre du progrès continu. Le dialogue social est davantage sollicité dans le contexte de changements radicaux ou de projets industriels. Quand il existe dans l’entreprise une tradition de dialogue professionnel, celui-ci peut ensuite venir reprendre sa place pour corriger les insuffisances ou les défauts du projet de transformation. En qualité de P.-D.G. de l’usine de Dieppe de Toshiba TEC Europe, Alain Verna témoigne ainsi du fait que les démarches de progrès continu sollicitant la participation, très bien implantées dans cette entité industrielle, filiale d’un groupe japonais, ont souvent été mises en pause lorsque les circonstances de marché ou les stratégies de la maison-mère conduisaient à mettre en première ligne d’autres priorités. Du fait des routines acquises, elles ont cependant pu être réactivées ultérieurement (Verna, 2021).

- 2 ‒ C’est-à-dire où les représentants des travailleurs coexistent avec un dialogue direct entre travailleurs et managers.

- 3 ‒ Voir sur ce sujet, le tout récent ouvrage : D’Iribarne P. et al. (2022), Cultures et management international : un nouveau paradigme, Presses des Mines.

- 4 ‒ La Chaire FIT2 de Mines ParisTech a nommé cette approche le « design du travail »© (Voir Pellerin et Cahier, 2021).

- 5 ‒ Kaikaku est une notion japonaise signifiant « changement brutal ».

- 6 ‒ Conférence organisée par La Fabrique des Leaders éclairés en avril 2021.

Les logiques du dialogue social et du dialogue professionnel

Si dialogue social et dialogue professionnel ont des visées partagées, ils reposent toutefois sur des logiques différenciées. Ils interviennent le plus souvent à des temps différents dans la vie de l’entreprise, et n’impliquent pas les mêmes acteurs. En outre, la place accordée à la voix indirecte des salariés pourra être plus ou moins contrainte par le système de relations sociales national, selon que celui-ci est fortement centralisé ou qu’il laisse au contraire des marges de manœuvre importantes aux établissements pour conclure des accords locaux adaptés.

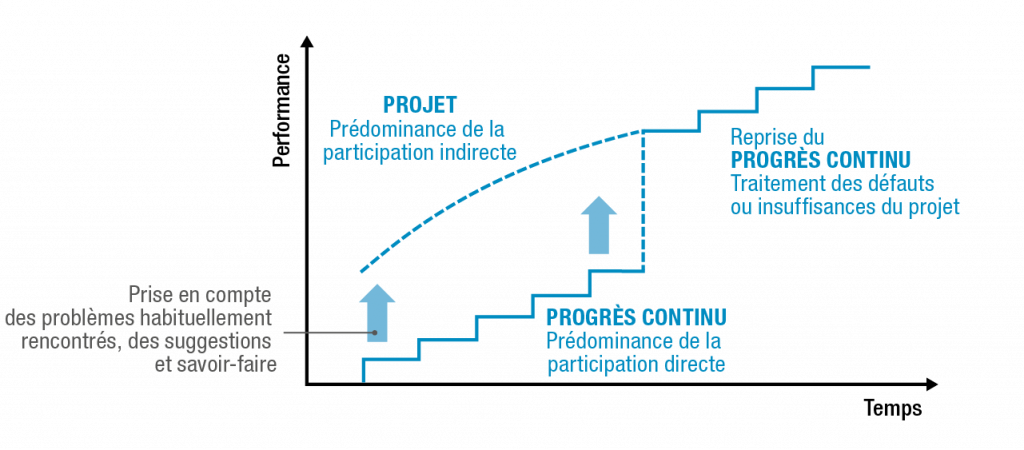

Des temps différents

Si les formes de participation ne sont pas exclusives l’une de l’autre, il existe toutefois des temps de prédominance de l’une sur l’autre (figure 2.1).

La participation dans l’activité quotidienne s’inscrit en principe dans un management dit « bottom-up ». Dans ce cadre, les salariés proposent des changements et influencent leur propre situation de travail. Cette participation dans l’activité quotidienne de travail peut être développée sous l’angle de l’autonomisation ou via des dispositifs de discussion sur le travail (voir par exemple Clot et al., 2021). Dans ce cadre, les syndicats (les représentants des salariés) soutiennent la démarche participative et, dans la mesure du possible, s’assurent qu’elle fonctionne réellement, que les salariés sont écoutés et entendus, mais ils n’interviennent pas directement dans la prise de décision qui relève de la responsabilité des membres des équipes de travail avec leurs managers de proximité.

Lors de l’élaboration d’un projet de transformation important, les participations directe et indirecte devraient en théorie être étroitement imbriquées, mais dans la pratique, c’est la participation indirecte qui prédomine. Celle-ci est en effet encadrée par des obligations réglementaires d’information, de consultation ou de négociation des instances représentatives des salariés, notamment sur les enjeux de métiers, d’évolution prévisionnelle des emplois et des compétences et de conditions de travail. En revanche, les modalités de la participation directe ne sont soumises à aucune règle précise. Il y a donc, dans ce type de période, une priorité accordée de jure et de facto à la participation indirecte ou « voix représentative ».

Figure 2.1 – Phases de participation directe et indirecte selon les temps stratégiques de l’entreprise

Acteurs, limites et marges de manœuvre

Le dialogue professionnel et le dialogue social se déroulent la plupart du temps séparément, avec peu de croisements. En outre, ces deux dialogues n’impliquent ni les mêmes acteurs, ni les mêmes jeux d’acteurs.

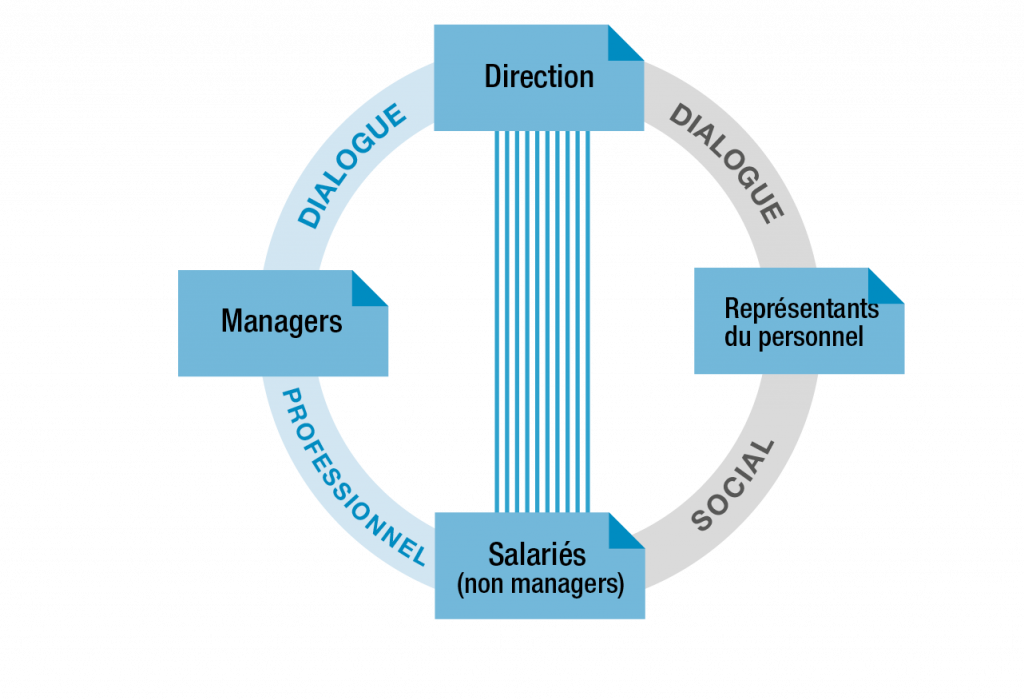

Ces derniers peuvent être regroupés en quatre catégories : la direction, les représentants du personnel, les managers et les salariés non managers (figure 2.2).

Figure 2.2 – Les acteurs impliqués dans le dialogue professionnel et social

Les relations, liens et intérêts qui se nouent entre ces différentes catégories d’acteurs sont différents selon qu’il s’agit du dialogue professionnel ou du dialogue social. Lorsqu’elle discute du travail et de son organisation, la direction générale se penche normalement sur les exigences et les perspectives de l’entreprise. La haute direction et les RH parlent de la nécessité de changer « l’état d’esprit » de l’organisation lors de la mise en œuvre de nouveaux modèles d’organisation ou de nouvelles technologies. Les cadres intermédiaires sont fortement occupés par les opérations quotidiennes pour tenir les objectifs de résultat et satisfaire les clients. Les salariés qui ont développé leurs compétences au fil des années ont tendance à adopter une perspective plus « historique », conditionnée par les expériences accumulées. Les représentants des salariés devraient avoir simultanément deux perspectives temporelles : la pérennité de l’entreprise sur le long terme et les conditions de travail sur le court terme. Pour être constructifs, les dialogues doivent favoriser une compréhension des perspectives de chaque catégorie d’acteurs.

Les acteurs impliqués dans le dialogue professionnel

Le dialogue professionnel, tel qu’il s’exerce le plus souvent, concerne essentiellement trois catégories d’acteurs : la direction, les managers et les salariés7.

Direction et salariés

Dans un contexte de transformations accélérées, particulièrement sur un plan technologique, les directions ont conscience que l’adhésion des salariés aux projets de changement constitue un prérequis pour leur réussite. C’est pourquoi, des formes de participation directe sont souvent favorisées ou sollicitées8, avec des niveaux variés allant de la simple consultation à la concertation/délibération (quasiment jamais à la codécision) : il peut s’agir de groupes de travail sur les visions et les valeurs, de larges consultations concernant la raison d’être de l’entreprise, de groupes de travail portant sur la suppression des irritants, d’ateliers de progrès, de mise en place de plateformes d’innovation participative9 ou de groupes consultés pour de nouveaux aménagements des espaces de travail, etc. « Il s’agit dans tous les cas de solliciter une participation directe des salariés qui ne soit pas “intermédiée” par le management, les représentants du personnel ou les syndicats. »

Les directions peuvent aussi vouloir tirer parti des connaissances et expériences des salariés concernés par tel ou tel projet, par exemple via des processus de design thinking préalables à l’introduction d’un nouvel outil numérique et destinés aussi à en favoriser l’appropriation. Ces situations de transformation incitent donc les directions à solliciter la participation, mais toujours sur un périmètre restreint et clairement défini au plus haut niveau.

Il existe aussi une autre forme de dialogue informel entre dirigeants et salariés, qui peut s’ouvrir à l’occasion des visites que les dirigeants font sur le terrain (le Gemba des directions générales). Ces visites participatives permettent aux dirigeants de prendre conscience de la réalité du travail, des difficultés rencontrées mais aussi de la richesse des savoir-faire et des capacités détenues par les salariés pour résoudre les problèmes ou contourner les procédures afin de tenir les objectifs. L’équipe dirigeante doit toutefois veiller à ne pas court-circuiter le management local. Rappelons que l’une des causes majeures de l’abandon progressif des cercles de qualité en France, à la fin des années 1980, a été le désintérêt des managers de proximité qui étaient mis à l’écart du dispositif. Comme les groupes de travail étaient généralement transversaux à plusieurs unités de travail, services ou ateliers, ces managers se retrouvaient en situation d’appliquer des décisions prises ailleurs sans y avoir participé.

Managers et salariés

Dans l’activité quotidienne de travail, le dialogue professionnel se déploie principalement entre managers et salariés. Il peut être spontané ou plus ou moins « organisé », par exemple dans le cadre d’ateliers d’amélioration selon la philosophie lean. La réussite de ce type de dialogue dépend considérablement du modèle de management dominant dans l’entreprise. Lors de la grande enquête de la CFDT « Parlons Travail » en 2016, les salariés étaient 47 % à considérer que leur supérieur direct les aide à mener leur tâche à bien, mais 59 % à affirmer qu’il n’est pas particulièrement soucieux de leur bien-être. Les principaux reproches adressés par les salariés non managers à leurs managers de proximité sont : qu’ils n’ont pas été formés pour exercer cette fonction, qu’ils sont trop distants du travail réel et trop absorbés par les outils de gestion, les tâches de reporting et les réunions (Detchessahar, 2019). Toutefois, le dialogue professionnel entre managers de proximité et salariés est souvent de meilleure qualité que les enquêtes et sondages ne le laissent apparaître.

Les salariés ont la plupart du temps conscience que leur manager direct connaît une large part de leurs problèmes et attentes, mais qu’il n’a pas forcément les moyens de les résoudre. Les managers de proximité sont au cœur de contradictions à assumer entre des processus ou normes de travail imposés d’en haut ou par des fonctions support, et les demandes des équipes de travail. Leurs marges de manœuvre pour réguler les activités sont de plus en plus faibles. Ils sont contraints d’utiliser des outils de contrôle des activités qui ne permettent pas d’intégrer la singularité des situations de travail. Ils sont souvent invités par leurs propres responsables hiérarchiques à cacher les problèmes et à mettre les indicateurs au vert − quand ils en ont la possibilité puisque l’automatisation des outils de pilotage tend à leur retirer même cette autonomie. Cette position intermédiaire se révèle souvent difficile à vivre et pèse sur les vocations à devenir manager.

Faute de pouvoir apporter des réponses satisfaisantes aux membres de leurs équipes, les managers de proximité peuvent en arriver à éviter les discussions avec ceux-ci (communication par e-mail et porte fermée). Seul un salarié sur deux déclare comprendre l’intérêt des changements organisationnels et managériaux majeurs qui ont été opérés dans leur entreprise et seulement 15 % d’entre eux estiment avoir été intégrés à la réflexion sur ces changements. À noter qu’un salarié sur deux aurait souhaité l’être davantage (53 %)10.

Direction et managers

Sous le poids d’injonctions contradictoires, le rôle des managers peine à évoluer franchement alors que celui-ci est crucial pour installer dans la durée des démarches participatives. Noyés par le court terme concernant les objectifs à atteindre, les indicateurs à documenter, les problèmes à résoudre, les managers aux premiers niveaux hiérarchiques descendent l’information sans être armés pour engager la discussion avec les collaborateurs. Cette façon de faire génère de la frustration chez les salariés, une perte de confiance et accentue la distance hiérarchique.

Pour mieux assumer leur rôle, les managers devraient être incités par les directions à avoir leurs propres espaces de dialogue sur le travail, afin de pouvoir confronter leurs difficultés de fonctionnement et élaborer des solutions partagées en termes de management des équipes. Il ne paraît pas possible de développer l’autonomie des équipes sans donner en même temps des marges d’autonomie de décision aux managers de proximité. Il incombe aux directions de permettre ce mouvement.

Dans un nouveau mode d’organisation basé sur la subsidiarité et la participation directe des salariés, les managers assument un nouveau rôle d’organisation et de régulation des activités, d’appui et de conseil pour soutenir l’activité des équipes, et de coordination avec d’autres secteurs de l’entreprise pour le traitement des problèmes et la prise de décision. Ils doivent donc être formés à cette nouvelle posture. La subsidiarité ne signifie pas l’absence de stratégie, d’objectifs et de règles venant des comités de direction ou des fonctions support. Des contradictions sont quasi inévitables entre les directives ou objectifs venus d’en haut et les demandes exprimées par les opérationnels. L’enjeu pour le manager de proximité est justement de pouvoir en débattre avec les membres de son équipe, dans un cadre défini par les directions. Pour rendre cela possible, les directions devraient reconnaître ces constructions propres aux équipes de travail, accepter les écarts ou spécificités dans la manière d’appliquer les standards, et réinterroger leurs modes de contrôle et de digitalisation des processus. Ce travail sur l’application des règles doit alimenter en retour les procédures de travail définies ailleurs dans l’organisation. Ce processus de réélaboration à partir des pratiques collectives de métier peut in fine « faire ressource » pour l’organisation.

Les acteurs impliqués dans le dialogue social

Le dialogue social d’entreprise se décompose lui aussi en trois grandes catégories d’acteurs (directions, représentants du personnel, salariés) et en trois types de relations : les discussions ou négociations entre les représentants du personnel et la direction, d’une part ; la relation des représentants du personnel avec les salariés, d’autre part ; enfin, la consultation directe des salariés par les dirigeants ou les représentants des salariés (le cas échéant).

Représentants des salariés et direction

De même que les managers sont mobilisés par les demandes émanant de la direction, les représentants des salariés sont essentiellement absorbés par le dialogue institutionnel avec la direction de l’entreprise. Dans les grands groupes, à quelques exceptions près, l’agenda social prédéfini occupe presque toute l’attention et la disponibilité des représentants des salariés. Lors des nouveaux projets ou de grandes orientations décidées par la direction générale et sur lesquelles, souvent, ils ont été peu ou pas consultés au préalable, les syndicats se concentrent sur les questions prioritaires d’emploi et de droits sociaux, beaucoup plus que sur le devenir du travail lui-même. Dans leurs négociations sur les aspects qui concernent directement l’organisation du travail, ils se focalisent le plus souvent sur des points précis : aménagement du temps de travail, télétravail, charge de travail et adéquation avec les effectifs, risques psychosociaux, critères d’évaluation, aménagement physique des espaces de travail, etc.

Une recherche (Huzzard et al., 2004) portant sur les relations industrielles conflictuelles ou coopératives dans huit pays occidentaux11, montre que les stratégies syndicales dépendent beaucoup des sujets du dialogue social et des contextes. Il ressort que « les syndicats s’engageront rarement, voire jamais, avec les employeurs sur une base entièrement coopérative ou entièrement contradictoire » (Gregory et Nilsson, 2004,), mais qu’il existe de nombreuses tentatives de recherche de coopération, en particulier sur la question de l’organisation du travail. Ces stratégies coopératives, sur lesquelles nous reviendront au chapitre 4, sont souvent associées à une recherche de renouveau du syndicalisme.

Sur la base de l’expérience suédoise, Gregory et Nilsson notent que lorsque la relation entre les employés et les employeurs « est considérée comme fondamentalement contradictoire et que les parties n’ont pas de terrain d’entente, alors la seule véritable option est la négociation, les accords et toute forme de conflit associée. Si, toutefois, la relation est vue de telle manière que les employés et les employeurs partagent au moins certains intérêts communs, par exemple la survie du développement à long terme de l’entreprise et la conviction que des résultats gagnant-gagnant sont possibles, alors il y a un espace de coopération et l’émergence d’une confiance mutuelle. Le partenariat social, du moins lorsqu’il est sur un pied d’égalité, est ainsi caractérisé par l’ouverture et le principe selon lequel les arguments des parties sont centraux et que ces arguments sont fondés sur les compétences des acteurs sur les sujets en question. »

Pour plusieurs organisations syndicales (syndicats suédois, TUC au Royaume-Uni, FIM-CISL en Italie, certaines fédérations syndicales aux états-Unis), la stratégie de coopération est de plus en plus souvent associée au développement de la participation directe des salariés. Dans les pays occidentaux, il y a donc un espace possible pour un renouveau proactif des stratégies syndicales autour des questions d’organisation du travail et de participation directe des salariés, mais celles-ci restent en grande partie liées aux stratégies patronales.

Syndicats et salariés

La désyndicalisation est un phénomène avéré, difficile à contester en France. En 2019, 10,3 % des salariés étaient membres d’un syndicat, et seulement 7,8 % pour le secteur privé12. C’est l’un des taux les plus bas des pays européens. Les pays nordiques (Danemark, Finlande, Suède) se situent en tête du classement avec des taux proches de 60 %, et l’Italie se différencie aussi avec un taux de 32 %13. Le taux de syndicalisation en France était deux fois supérieur dans les années 1980, et quatre fois supérieur dans les années 1950. Dès 1988, Pierre Rosanvallon notait un paradoxe, à savoir que le déclin de la représentativité syndicale s’accompagnait d’une importance croissante du rôle institutionnel des syndicats (Rosanvallon, 1988, p. 24).

Cette crise du syndicalisme, devenue quasiment un lieu commun depuis les années 1990, est évidemment multifactorielle (Andolfatto, Labbé, 2011) : la transformation des modes de production, la tertiarisation de l’économie et l’évolution des emplois, des formes individualisées de gestion des ressources humaines, une élévation du niveau d’éducation et une démocratisation de l’accès à l’information, l’individualisation de la société, le chômage de masse et la montée du travail indépendant, la crise plus générale de toutes les formes de représentativité, en sont les principaux facteurs explicatifs. Comme l’indique le politologue et directeur du département Opinion de l’Ifop, Jérôme Fourquet14, « on n’a pas la même conscience de classe quand on est à la chaîne chez Renault et quand on est vendeur chez Disney ou qu’on va travailler chez Amazon »15. Mais la crise d’adaptation du syndicalisme est également pointée du doigt : institutionnalisation, professionnalisation du militantisme, conservatisme défensif, division…

À cette désaffection des salariés s’ajoute le phénomène des négociations centralisées qui vient renforcer le sentiment de verticalité des syndicats vis-à-vis des salariés. Bien que le syndicalisme ait essayé depuis de nombreuses années de soutenir l’émancipation des travailleurs comme « sujets » et d’appréhender « l’ouvrier au quotidien avec ses attentes et ses peurs, comme individu autant que comme sujet politique » (Rosanvallon, 2018), le mouvement syndical reste majoritairement prisonnier de sa vocation initiale qui consiste « à encadrer et à canaliser l’indépendance individuelle, à l’articuler avec la sphère collective ». Deux logiques s’affrontent ainsi en permanence pour le syndicalisme : celle de l’émancipation des individus et celle de l’extension des solidarités, ce qui conduit à considérer que « l’individu ne peut s’épanouir qu’enraciné dans une communauté collective » (Maire, 1987). Habitué à organiser la controverse avec les dirigeants, le syndicalisme l’est beaucoup moins pour gérer les singularités des collectifs de travail et des individus qui composent ces collectifs.

L’intervention syndicale sur l’organisation du travail doit viser le développement des « capabilités » qu’a un individu « de faire les choses qu’il a des raisons de valoriser » (Sen, 2010). Elle permet de conjoindre les intérêts des individus et du collectif, et ainsi pour le syndicalisme de renouer plus largement avec sa base sociale. Cela suppose que les directions et les représentants du personnel puissent s’entendre pour mettre en œuvre les changements organisationnels selon une démarche expérimentale associant les salariés.

Il faut aussi s’interroger sur le champ d’intervention du syndicalisme qui a tendance à s’élargir à l’intérieur de l’entreprise, avec de nouvelles obligations de négociation d’une part, et d’autre part à l’extérieur, par des représentations dans une multitude d’institutions de la protection sociale, de la formation professionnelle, de l’emploi, des conditions de travail, du logement… Les syndicats sont alors confrontés à un double défi : être une force de propositions sur de nombreux dossiers et garder le contact avec la base.

Directions, syndicats et salariés

Enfin, dans le cadre de négociations d’accords collectifs d’entreprise (dialogue social), les directions (comme d’ailleurs les syndicats) peuvent faire appel à la consultation directe des salariés pour faire valider ou refuser des accords d’entreprise ou pour créer un rapport de force favorable auxdits accords, lorsque le dialogue social est considéré dans une impasse. C’est typiquement le cas des référendums d’entreprise. Nous avons dit en introduction que cette modalité de « participation directe » n’a que peu à voir avec le dialogue professionnel et constitue un recours éminemment politique, généralement très mal vécu par les syndicats, et susceptible de miner durablement la confiance entre les parties. C’est donc souvent un « fusil à un coup » à manier avec la plus extrême prudence.

Le rôle du système de relations sociales

Le système de relations sociales peut peser positivement ou négativement sur la participation directe.

L’OCDE (2019) a classé ses pays membres à partir de quatre variables principales qui structurent leur système de relations sociales : le niveau dominant de négociation (entreprise, sectoriel, interprofessionnel, national), le degré de centralisation/décentralisation, la coordination entre plusieurs niveaux de négociation et la qualité générale des relations sociales (figure 2.3).

Figure 2.3 – Classement des pays selon leur système de négociation collective

Source : OCDE.

La notion de décentralisation dépend « des règles régissant la hiérarchie entre les différents niveaux et la possibilité pour les entreprises de déroger aux accords de niveau supérieur ou de se désengager de leur propre accord en cas de difficultés économiques. En particulier, les systèmes fondés sur des négociations au niveau sectoriel ou national/intersectoriel ne sont pas nécessairement centralisés. Ils peuvent l’être, s’ils ne laissent pas ou peu de place pour modifier les termes des accords au niveau inférieur ; ou ils peuvent être décentralisés lorsque les accords au niveau de l’entreprise jouent un rôle important dans la détermination des conditions d’emploi, tout en étant soumis à des conditions spécifiques fixées soit par la loi, soit par les partenaires sociaux eux-mêmes. » La coordination mesure en particulier la proximité des formes de négociation aux différents niveaux et la confiance réciproque dans leur articulation.

Publiée en 2019, l’étude de l’OCDE se base, pour la France, essentiellement sur des données de 2015. Or, depuis 2015, le droit du travail en France a évolué (loi El Khomri, ordonnances Macron) en introduisant une dose de décentralisation du système de négociation et la possibilité de déroger partiellement (de façon très encadrée et sur des sujets limitativement énumérés) au droit du travail par des accords d’entreprise. Le rapport du comité d’évaluation de ces ordonnances relève que « les branches se sont peu saisies des dispositions nouvelles et spécifiques créées par les ordonnances et notamment celles visant à adapter leur négociation à la situation spécifique des PME. Mais on dispose de peu d’éléments d’analyse globale sur l’impact des ordonnances sur un éventuel basculement partiel de l’activité de négociation des branches vers les entreprises » (France Stratégie, 2021).

La voie vers un système organisé et décentralisé est ainsi tracée mais pour l’heure, la France reste marquée par une culture centralisatrice des relations sociales. Il faudrait que les partenaires sociaux s’y engagent plus activement, car c’est au niveau des entreprises et des établissements que la question de l’organisation du travail doit être abordée pour produire des effets bénéfiques à la fois sur le bien-être des travailleurs et la performance de l’entreprise. Plus les normes sont centralisées et conçues à grande distance des lieux d’action et de décision sans possibilité d’y déroger, plus il y a de chance qu’elles soient inadaptées aux situations réelles de travail. C’est aussi au niveau de l’entreprise que « la voix directe » des salariés a la possibilité de se faire entendre pour produire un environnement de travail de qualité (OCDE, 2019). Il y a donc un lien à considérer entre le système global de relations sociales et la participation directe des salariés. Sans en être une condition unique et suffisante, il apparaît que la décentralisation du système de relations sociales et une certaine autonomie des parties au dialogue social sont favorables à l’intégration de la voix et du vécu des travailleurs pour aboutir à des solutions adaptées au contexte local.

Une corrélation positive entre la qualité du dialogue professionnel et la qualité du dialogue social est mise en évidence par Eurofound et le Cedefop16 (2020) : « L’infrastructure et l’atmosphère qui doivent être en place sur le lieu de travail pour un dialogue social productif sont à bien des égards similaires aux circonstances dans lesquelles la participation directe est la plus susceptible de prospérer. Dans cette perspective, les participations directe et indirecte se complètent. […] Un bon fonctionnement de l’une étant associé à un bon fonctionnement de l’autre. » Parmi les résultats de l’étude auprès d’un échantillon d’établissements de l’UE à 28, il ressort qu’il y a une participation directe régulière et à forte influence dans 31 % des établissements et, parmi ces établissements, 57 % ont simultanément un dialogue social « impliquant, confiant et influent ». À l’opposé, il y a une participation directe des salariés du type « peu d’outils, peu d’influence » dans 13 % des établissements et, parmi ces établissements, seuls 18 % ont un dialogue social « impliquant, confiant et influent ».

Cette relation positive entre la participation directe et indirecte n’est pas nouvelle. En 1997, le livre vert de la Commission européenne Partenariat pour une nouvelle organisation au travail proposait déjà de « développer des formes d’organisation du travail plus efficaces grâce à un dialogue et une participation accrus sur le lieu de travail ».