Aux sources de l’innovation de rupture : Qui cherche ? Qui innove ?

Le Passage Weill Etienne Bertrand (1919-2001) Série « Métaformes », 1959-1982. AM1989-663 (3) © Etienne Bertrand Weill

En tête

En cet hiver 2025, l’Europe apparaît confrontée à ses propres choix dans un face-à-face vertigineux.

Les perspectives de décarbonation compétitive de son économie restent très incertaines, tandis que le dérèglement climatique se confirme, plus rapide que dans les scénarios récemment tenus pour pessimistes, amenant avec lui un cortège de perturbations massives ou diffuses. Parallèlement, la compétitivité des industries européennes est elle-même remise en cause. Pour faire face à ces défis historiques, nous avons besoin de retrouver le chemin d’une croissance soutenue, d’un progrès technique vivace et d’une approche concertée entre les principales puissances économiques. Or, force est de constater qu’aucun de ces ingrédients indispensables n’est aujourd’hui au rendez-vous.

Le progrès technique se fait rare – ou plutôt lent – en Europe. Les gains de productivité n’y ont jamais été aussi faibles, obérant les perspectives de croissance. Sur ce plan, la France n’a toujours pas rattrapé le retard qu’elle accuse depuis la pandémie de Covid-19. Notre continent est en fait en cours de décrochage, comme l’a remarquablement exprimé le rapport Draghi, et ne pourra reprendre son destin en main qu’en redevenant la puissance scientifique et technologique qu’il était.

Plus qu’ailleurs, ce dessein est pour le moment contrarié en France par la fragilité persistante de notre industrie et la mauvaise santé des comptes publics, laquelle se double à présent d’une instabilité politique pénalisante. Cela n’aide pas notre pays à jouer pleinement son rôle dans les solidarités économiques et politiques dont l’Union a besoin entre ses États membres. Or il semble de plus en plus que cette Europe ne doive désormais compter que sur ses propres forces, tant les comportements de la Chine et des États-Unis se muent, de manière graduellement ouverte et décomplexée, en une rivalité économique et politique confinant maintenant à la prédation.

C’est dans ce contexte chahuté qu’il paraît indispensable de remettre à l’agenda politique une discussion large et approfondie sur la conduite des efforts nationaux et européens en matière de recherche et d’innovation. Dans une Note précédente, La Fabrique de l’industrie a montré de manière limpide que les pays européens avaient perdu la maîtrise technologique sur les innovations de rupture, notamment sur celles qui seront nécessaires à la transition énergétique de nos économies. Le présent ouvrage prolonge ce diagnostic et vise à comprendre dans quelle mesure cette faiblesse s’étend aux sources scientifiques de ces innovations. Il est en effet courant d’entendre dire que les États européens disposent d’un appareil de recherche tout à fait performant, mais que celui-ci peine malheureusement à produire des résultats économiques à la hauteur des attentes dans les nouveaux marchés innovants. Cette publication révèle combien ce diagnostic a besoin d’être affiné. Il semble en effet que les États européens souffrent bien davantage d’une double faiblesse, celle leur industrie insuffisamment orientée vers l’innovation et celle de leur appareil de recherche, plutôt que d’un lien inefficace ou d’un manque de passerelles entre les deux.

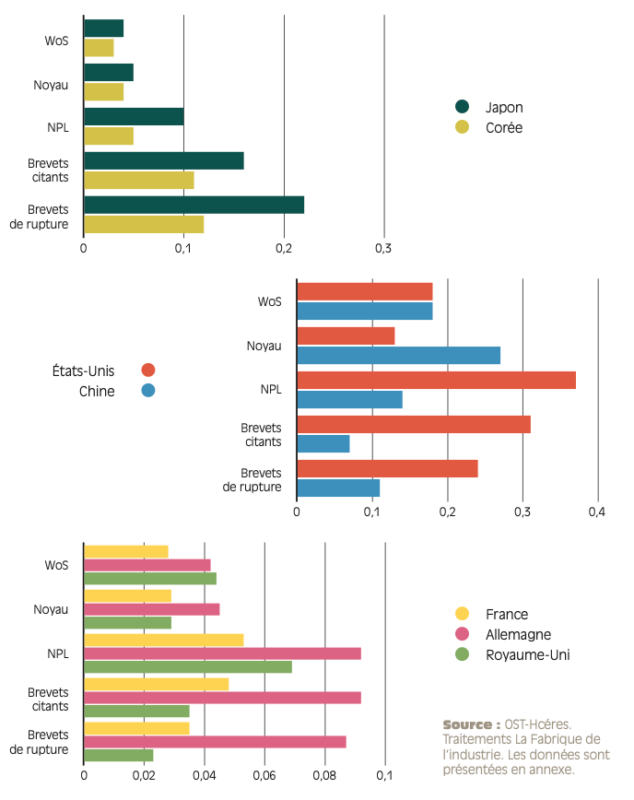

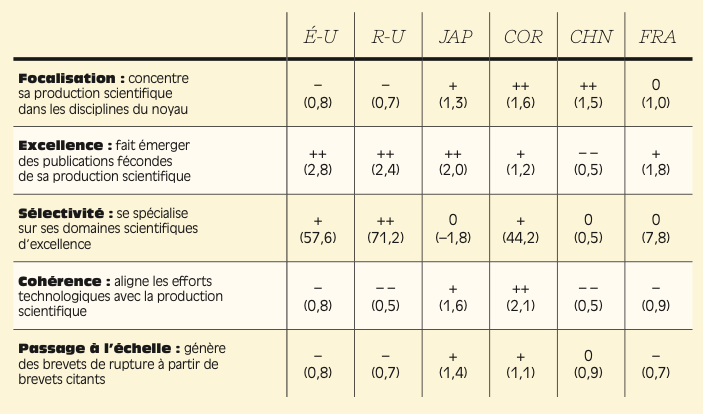

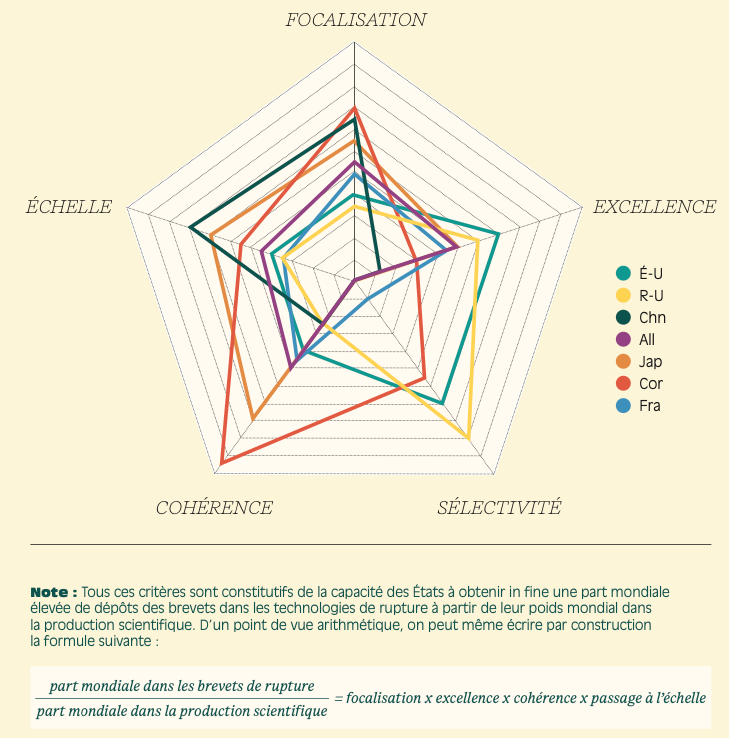

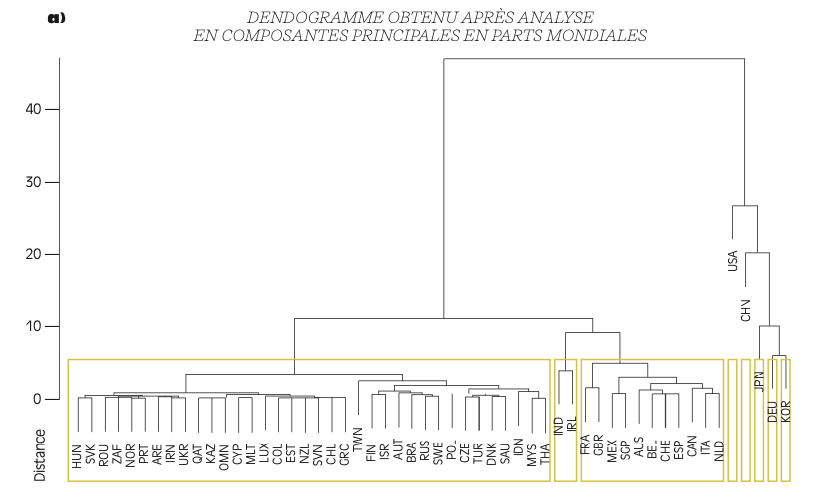

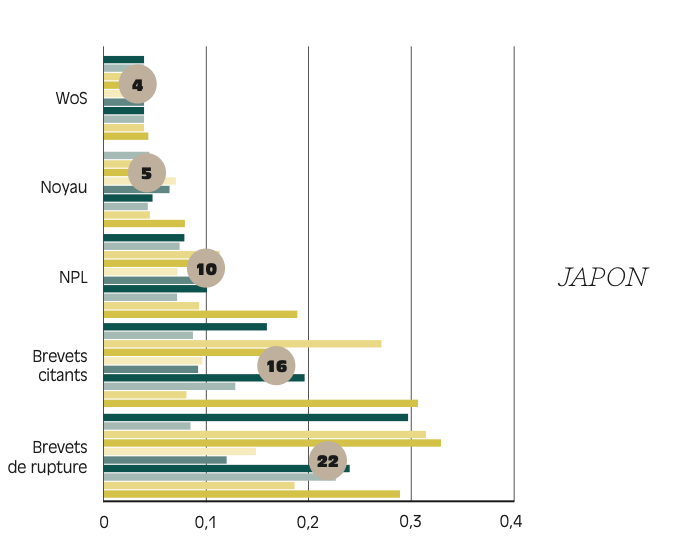

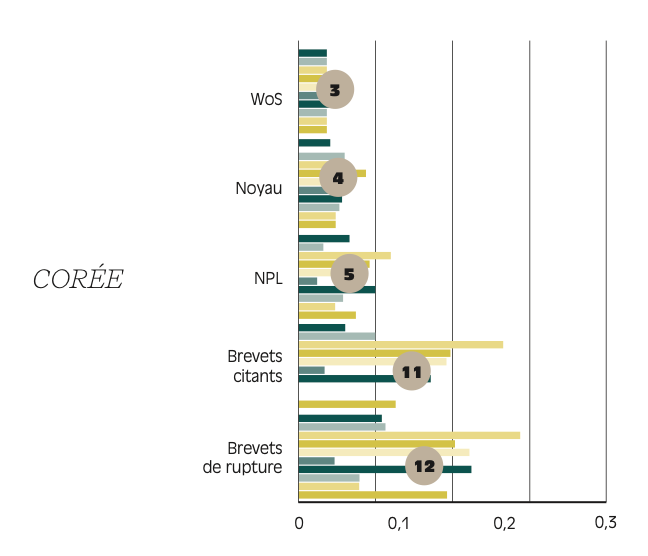

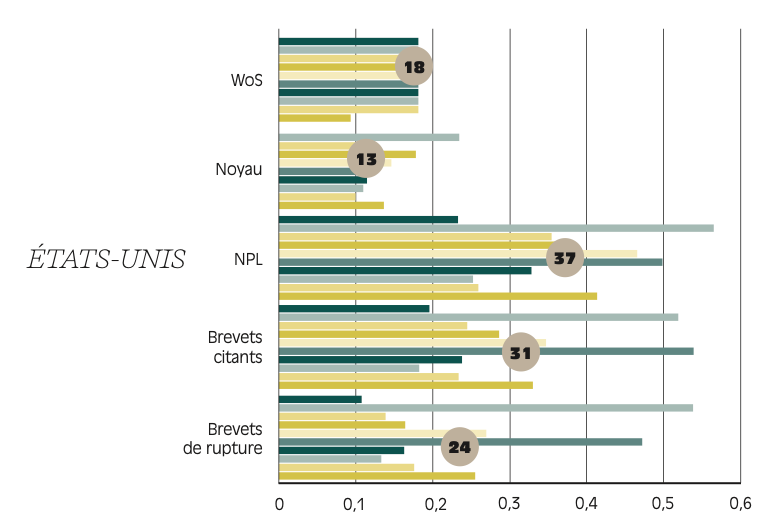

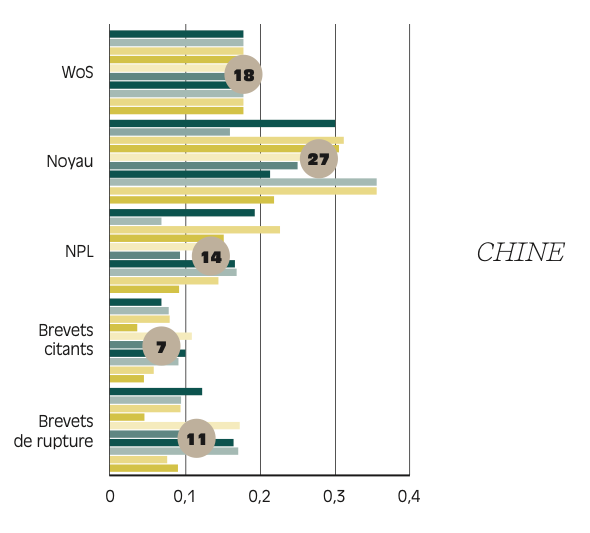

Cet ouvrage montre également que les principales puissances technologiques de la planète n’abordent pas le processus d’innovation de la même façon. Schématiquement, les États anglo-saxons font preuve d’une capacité impressionnante à déployer un effort de recherche propice à l’excellence, c’est-à-dire capable de produire en grand nombre des découvertes (ici, des articles scientifiques) à fort impact. De l’autre côté, le Japon et la Corée affichent un talent remarquable pour monter en puissance au fur et à mesure que l’on passe de la recherche à l’innovation, augmentant à chaque étape leurs parts de marché. La Chine, pour l’instant, accomplit de grands efforts en matière de recherche, mais qui peinent encore à inspirer les déposants de brevets, qu’ils soient chinois ou étrangers. Au milieu de ces puissances technologiques volontaristes, les États européens apparaissent affaiblis sur toute la chaîne, depuis la recherche jusqu’à la commercialisation des innovations.

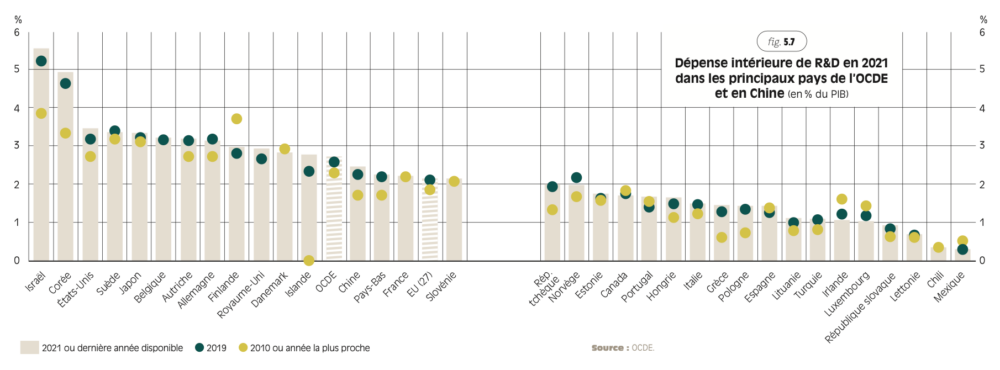

Un des résultats importants de cette Note est de constater que la connaissance circule amplement dans le monde, entre les laboratoires de recherche et les déposants de brevets. Cela suggère que l’on puisse aborder séparément la question du renforcement de l’effort de recherche et celle de la consoli- dation de l’effort d’innovation. Sur ce point, il est souvent et hâtivement énoncé que, si la France n’a pas atteint l’objectif dit « de Lisbonne » de porter à 3 % du PIB son effort national de R&D, c’est à cause d’un sous-investissement privé en la matière. Le dynamisme des entreprises qui, chacune sur son secteur, réalisent des investissements très significatifs en R&D – le crédit d’impôt recherche n’y est pas pour rien – n’est pas en cause ici : la France est en réalité pénalisée par la taille modeste de son industrie et par le poids comparativement faible qu’y représentent les secteurs intensifs en connaissance. Ce n’est donc pas en faisant la leçon aux entreprises existantes que l’on parviendra à accroître l’effort privé de R&D, mais bien en réfléchissant aux moyens d’accélérer le développement des activités productives dans les domaines des technologies dites « de rupture ».

D’un autre côté, cette Note établit clairement que l’effort public de recherche est devenu insuffisant en France (d’autant plus que l’effort privé est limité pour les raisons que l’on vient d’évoquer) : insuffisant en volume, assurément, et peut-être aussi insuffisamment ciblé sur les équipes et laboratoires capables de produire des résultats à fort impact.

Ce n’est pas succomber à un lieu commun que d’affirmer qu’il y a une relative urgence à réagir. Non seulement, à défaut d’une intervention résolue, notre économie continuera tendanciellement à faire une part toujours plus belle à des activités tertiaires et résidentielles porteuses de faibles gains de productivité et donc de maigres perspectives de croissance, mais il nous faut surtout envisager sérieusement un probable avenir proche dans lequel notre dépendance technologique à l’égard des États extra-européens se paierait désormais au prix fort.

Pierre-André de Chalendar et Louis Gallois

Coprésidents de La Fabrique de l’industrie

Merci

Cet ouvrage est le deuxième publié en deux ans par La Fabrique de l’industrie sur l’avènement des innovations de rupture.

Il exploite une réflexion et un corpus de données qui doivent beaucoup aux travaux initiaux de Sonia Bellit, jusqu’à son départ de notre équipe. Qu’elle en soit ici vivement remerciée.

Il repose en particulier sur le traitement statistique et le croisement d’un grand nombre de tableaux de données, pour lesquels toute l’équipe de La Fabrique a fourni une aide et un apport précieux, depuis le choix des méthodes statistiques jusqu’à la présentation finale des résultats. La clarté des résultats qui suivent leur doit beaucoup, et tout ce qui demeurerait obscur ou erroné est à imputer à l’auteur.

De nombreux relecteurs externes ont en outre accepté de donner de leur temps pour que les premières versions du manuscrit soient progressivement améliorées, jusqu’à parvenir au texte définitif. Je tiens à leur exprimer ici ma gratitude pour cette aide intelligente et généreuse.

Pour finir, ce travail se fonde sur l’interprétation de données structurées, extraites et rendues lisibles par l’Observatoire des sciences et des techniques. Rien de tout ce qui suit n’aurait pu voir le jour sans l’implication intéressée et exigeante de son équipe et de sa direction, et en tout premier lieu sans l’obstination pionnière d’Egidio Luis Miotti, à la mémoire de qui cet ouvrage est dédié.

Pour résumer

Cet ouvrage prolonge une précédente étude de La Fabrique de l’industrie dans laquelle la France et ses partenaires européens apparaissent en situation de décrochage technologique sur un ensemble d’innovations de rupture, nécessaires aux transitions numérique et énergétique de nos économies.

On remonte dans ce document aux sources scientifiques de ces innovations, afin d’alimenter la réflexion sur les meilleurs moyens de remédier à cette situation.

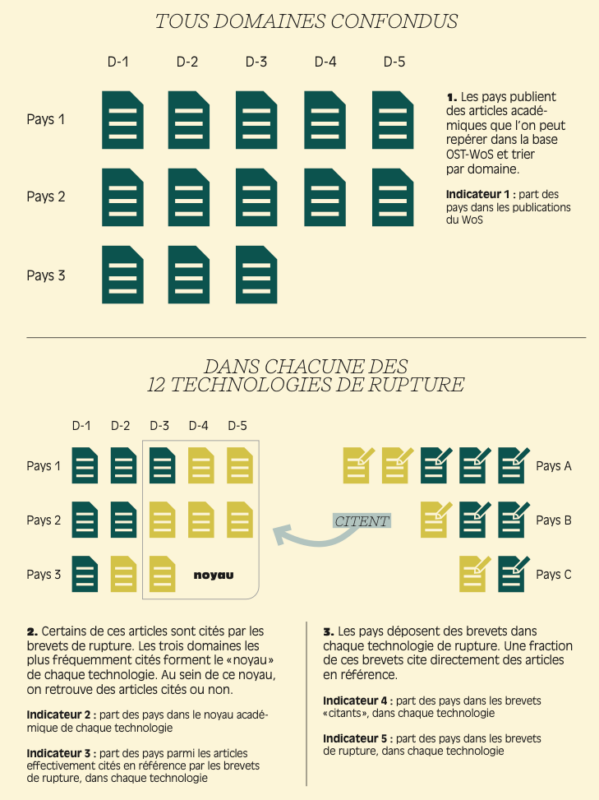

La représentation commune selon laquelle la recherche alimente l’innovation a résisté aux controverses de l’après-guerre froide et ressort toujours aujourd’hui comme empiriquement robuste. La route qui mène des articles scientifiques aux brevets est certes longue et indirecte, mais elle intègre pas à pas, c’est-à-dire de citation en citation, 80 % de ceux-ci et 60 % de ceux-là. Le point de jonction entre les deux ensembles, constitué par les citations des articles par les brevets, concerne approximativement un dixième des articles et autant des brevets. C’est donc un passage relativement étroit entre deux vastes mondes, tel le goulet entre les deux sphères du sablier ou un col reliant deux vallées.

Mais tout change lorsqu’on en vient à parler des brevets de rupture, qui portent par définition sur des technologies capables de transformer le cours des activités économiques. Très peu nombreux au regard de la somme des brevets déposés chaque année, ils s’en distinguent par leur propension à se référer directement à des articles scientifiques et plus encore à des articles à fort impact académique. À l’intérieur de cet ensemble, on observe des variations importantes d’une technologie à l’autre : certaines sont très étroitement connectées à la science, d’autres moins. Les premières apparaissent comme le terrain de jeu privilégié des déposants américains, quand les déposants asiatiques sont surtout prépondérants dans les technologies faisant l’objet d’un grand nombre de brevets déposés par des entreprises – l’Europe étant plutôt reléguée aux technologies n’ayant ni la première ni la seconde caractéristique.

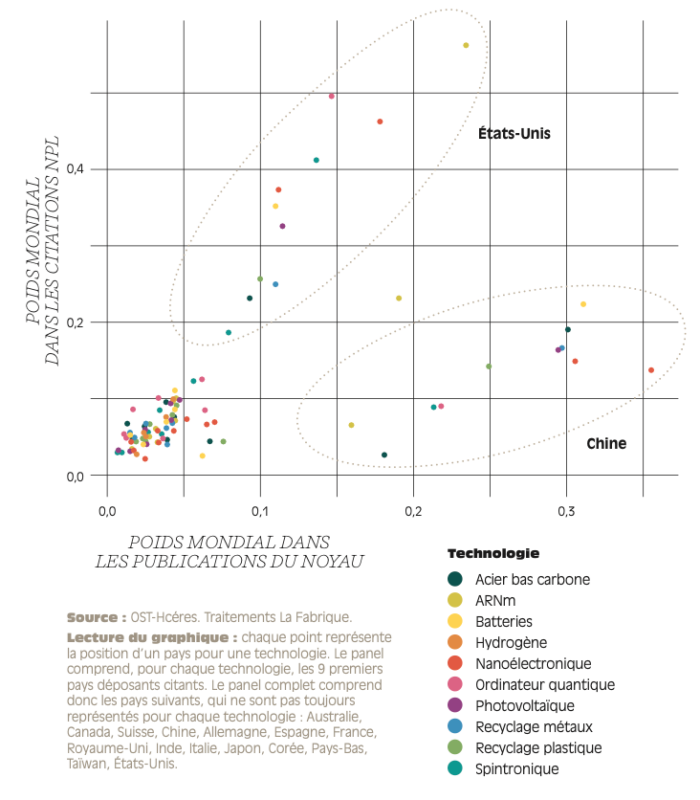

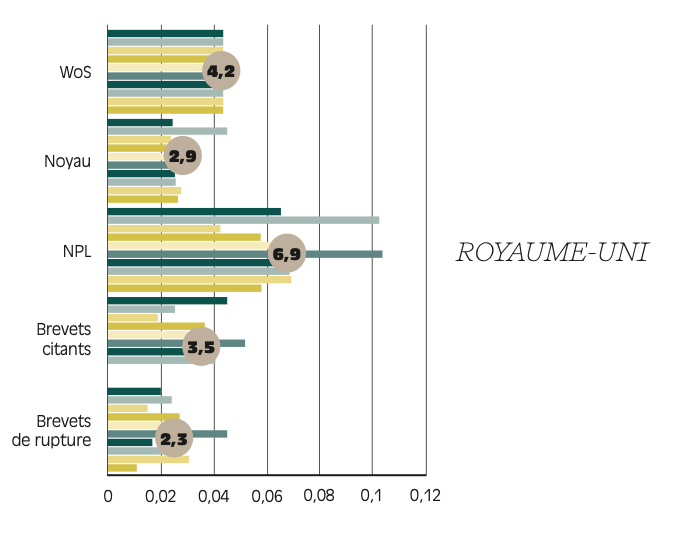

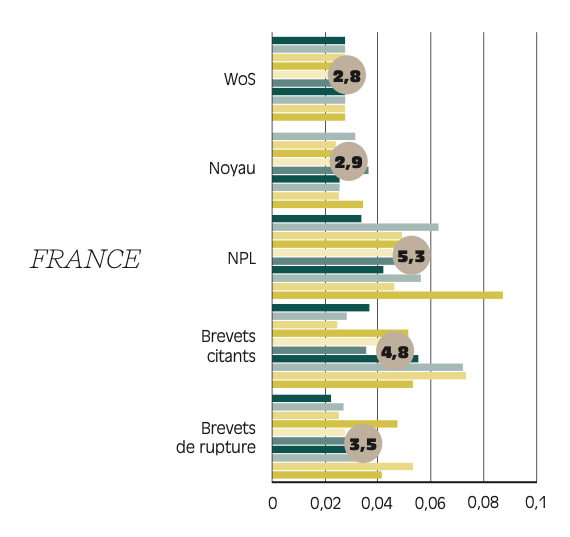

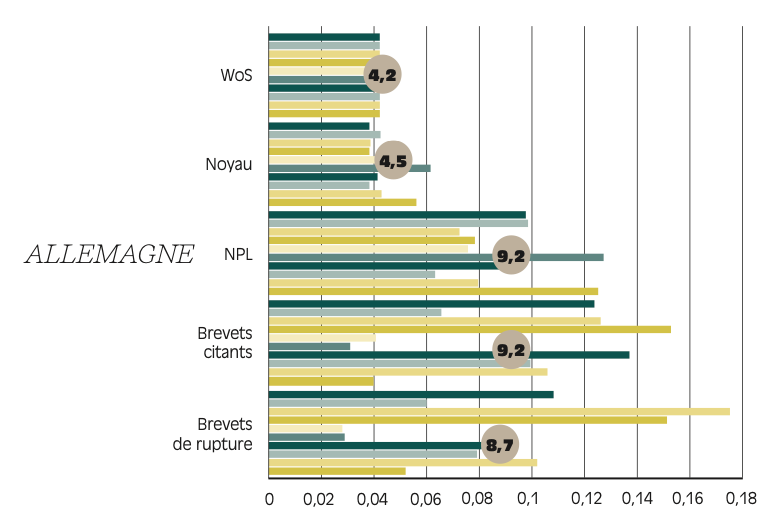

En étudiant les parts mondiales des principaux pays aux étapes successives du processus d’innovation, on met en lumière leurs différentes manières d’y participer. Le Japon et la Corée, premièrement, s’appuient sur une base scientifique nationale relativement limitée, mais ne cessent d’accroître leur poids mondial à mesure que l’on s’achemine vers les marchés en aval, jusqu’au dépôt des brevets de rupture. Inversement, les États-Unis, qui partent d’une base scientifique substantielle mais en réalité peu orientée vers le noyau des technologies, sont capables de produire des publications scientifiques d’une telle qualité ou d’une telle attractivité qu’elles font figure de références incontournables pour les déposants de brevets (37 % de part mondiale en moyenne). Ils cèdent ensuite un peu de terrain mais restent parmi les leaders en aval du processus, dans les phases de dépôt de brevet. Les pays européens ont la même particularité : leur part mondiale est plus élevée s’agissant des publications citées par les brevets que pour la production académique en général, même si ces parts sont nettement plus modestes que celles des États-Unis. En outre, le Royaume-Uni et la France interviennent nettement moins dans l’aval du processus, de sorte que leur part mondiale dans les brevets de rupture peut sembler décevante. La Chine, enfin, fournit un effort de recherche intense dans les domaines scientifiques du noyau des technologies, mais celui-ci ne se traduit pas encore en matière d’innovation, que l’on en juge par la quantité de brevets qu’elle dépose et plus encore par la quantité d’articles chinois cités par les brevets mondiaux, toutes deux en retrait.

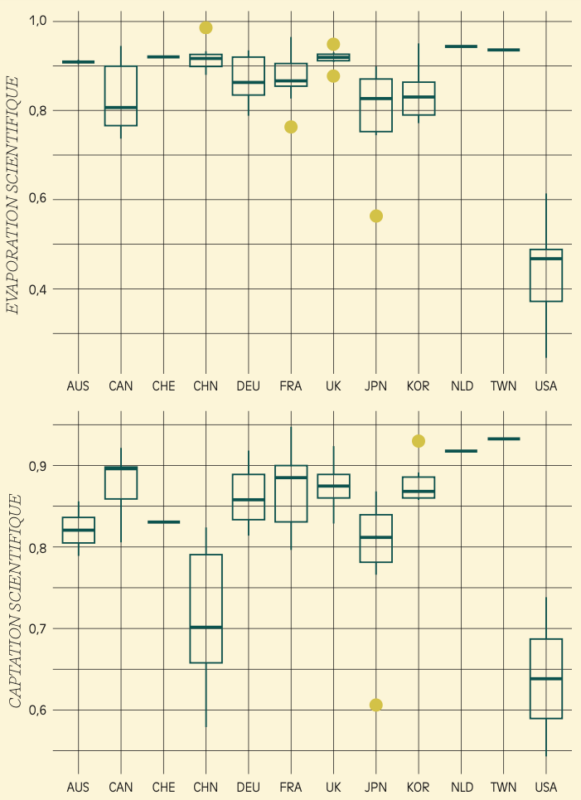

Les phases amont et aval du processus d’innovation peuvent donc être étudiées séparément, et semblent même relativement déconnectées dans certains pays occidentaux. Cela tient à ce que les connaissances circulent abondamment et très librement entre auteurs de publications scientifiques et déposants de brevets. À l’exception des États-Unis, chaque pays alimente par son effort de recherche bien plus de brevets de rupture étrangers que de brevets déposés par des entreprises locales, tout comme ses propres déposants de brevets s’inspirent davantage d’articles étrangers que d’articles nationaux. Il convient alors de se départir de l’idée qu’il existerait des pays « naïfs » offrant généreusement leur science aux industries du monde entier, pendant que d’autres, « prédateurs », sauraient s’en protéger tout en captant les fruits de la recherche internationale au profit de leur industrie. Il y a surtout des petits et des grands pays : les premiers sont encore plus ouverts aux échanges, entrants et sortants, que les seconds. Cette ouverture n’est pas nécessairement un jeu perdant et peut au contraire se trouver récompensée, sous condition d’excellence : plus un pays publie un grand nombre de publications scientifiques qui seront repris par des brevets, plus la part utile à « son » industrie augmente. Toutefois, c’est la proactivité des déposants de brevets à aller chercher la meilleure science là où elle est qui permet aux grands pays d’asseoir leur leadership technologique. En effet, une fois normalisés, le « retour sur investissement » de l’effort national de recherche au profit de l’industrie domestique tout comme la « préférence nationale » d’une industrie pour sa recherche domestique ne sont vraiment élevés que pour les plus modestes contributeurs à l’effort mondial d’innovation. A contrario, les États-Unis sont certes les premiers pourvoyeurs de « science brevetable » au reste du monde, mais ils en importent deux à trois fois plus encore. Cet effort propre des déposants américains d’aller chercher à l’étranger les apports scientifiques dont ils ont besoin les distingue assez radicalement de leurs compétiteurs. Les petits pays qui pourraient paraître protégés ou « chauvins » sont en réalité exportateurs nets de science brevetable.

Le positionnement des pays au palmarès mondial des technologies de rupture est avant tout corrélé à l’effort technologique de leur tissu productif, lui-même découlant du volume de leur activité industrielle et de son caractère intensif – ou pas – en technologie. Il est également lié à l’ampleur de leur effort national en matière de recherche et au niveau d’excellence de ce dernier, c’est-à-dire à leur propension à publier des articles scientifiques à très fort impact. Les pays anglo-saxons se distinguent notablement sur ce second plan, même si le Japon et la Corée ne sont pas en reste. Ces deux puissances asiatiques, en revanche, bénéficient d’un atout décisif et distinctif sur le premier plan, d’autant mieux que leurs efforts public et privé de R&D y apparaissent mieux alignés qu’ailleurs. La France est en retrait sur l’ensemble de ces critères. Notre pays ne souffre donc pas tant d’un lien inefficace entre sa recherche et son industrie, comme le postule la thèse bien connue du « paradoxe », mais plutôt d’une recherche et d’une industrie chacune trop fragilisée. Voilà deux sujets liés mais qui peuvent être résolus séparément, si l’on en croit la comparaison avec les autres pays.

Introduction – En jeu

Dans une note précédente (Bellit et Charlet, 2023), La Fabrique de l’industrie a observé le décrochage de l’Union européenne dans plusieurs technologies de rupture importantes pour les transitions énergétique et numérique de nos économies1.

Le présent ouvrage approfondit cette analyse en l’étendant aux sources scientifiques des technologies, afin d’alimenter la réflexion sur les moyens de remédier à cette situation.

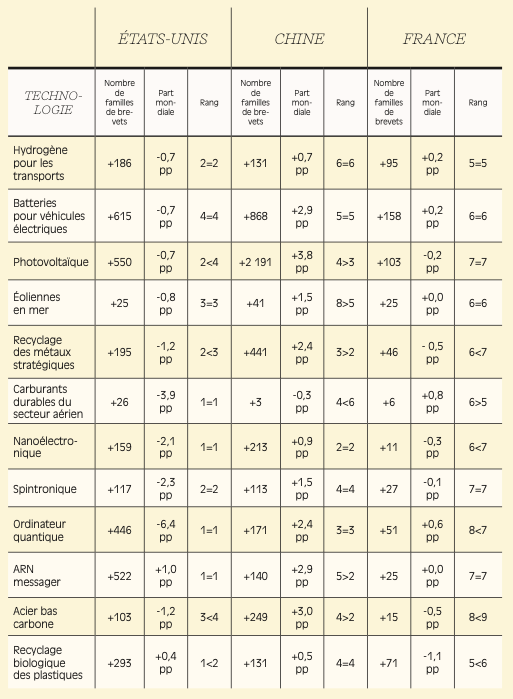

Notre première étude repose sur une analyse statistique de brevets, relatifs à un échantillon de douze technologies2. Se dégage de ces données le constat d’un retard européen important vis-à-vis de ce que l’on pourrait appeler les quatre grandes puissances technologiques de la planète en 2024 : les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Hormis l’Allemagne, les pays européens apparaissent rarement parmi les quatre premiers déposants mondiaux dans ces technologies. La France n’y figure qu’une fois, quand ces « Big Four » représentent toujours à eux quatre au moins la moitié des brevets déposés dans le monde et parfois jusqu’aux trois quarts. Certes, on obtient des résultats plus encourageants en considérant l’Union européenne comme un tout : elle occupe très souvent la première ou la deuxième place du podium. Mais l’UE n’atteint presque jamais le seuil de la moitié des brevets mondiaux, contrairement aux États-Unis qui conservent une large avance dans les domaines de l’ordinateur quantique et de l’ARN messager. En outre, cette position européenne tient principalement à l’Allemagne ; la France ne joue là qu’un rôle mineur, alors que la Corée ou le Japon font parfois jeu égal avec l’Union tout entière.

Ce décrochage technologique français et européen est corroboré par d’autres travaux contemporains, à commencer par le rapport Draghi, remis en septembre 2024 à la présidente de la Commission européenne (Draghi, 2024). L’auteur y pointe le retard de l’Europe en matière d’innovation, par comparaison avec la Chine et les États-Unis, dans plusieurs activités numériques. À cela s’ajoute le fait que, dans le domaine des cleantech où l’UE pourrait disposer d’une certaine avance, elle se trouve affaiblie en aval de la chaîne de valeur par la fragilité de son industrie et ses dépendances externes en matière d’approvisionnement3. Ce handicap en matière d’innovation constitue, pour l’ancien président de la Banque centrale européenne, une des principales explications au retard pris par l’UE face aux États-Unis en matière de productivité4.

D’autres contributions, chacune avec sa méthodologie propre, convergent vers ce constat que l’on peut alors considérer comme établi. Ainsi par exemple, Bergeaud (2024) relève que l’UE mène un effort soutenu d’innovation dans les middle tech (transports, production d’énergie, mobilité décarbonée), mais qu’elle est au contraire très effacée dans l’ensemble des technologies numériques, à la source du sursaut de productivité constaté aux États-Unis, et dans les technologies génétiques5. Evans (2024) dresse un constat analogue dans le champ du numérique : il rappelle que l’UE n’a donné naissance qu’à 5 des 69 entreprises de la tech ayant franchi le cap des 10 milliards de dollars de capitalisation boursière et qu’elles en représentent de surcroît moins de 1 % du chiffre d’affaires. Patricia Nouveau (2022) voit tout à la fois dans ce retard européen le signe de l’échec des politiques d’innovation communautaires, qui n’ont jamais réussi à surmonter les rivalités entre États membres, et la source d’une dépendance économique et numérique croissante à l’égard des États-Unis et de la Chine. L’Australian Strategic Policy Institute va plus loin et entend sonner l’alarme, en observant que la Chine est désormais leader mondial sur 37 technologies clés parmi les 44 étudiées dans son rapport (Gaida et al., 2023) et qu’il n’en « reste donc que 7 qui soient dominées par un pays démocratique (en l’occurrence les États-Unis) »6.

Evans (op. cit.) souligne au passage, avec raison, que ce handicap européen est connu et documenté de longue date, en particulier par la Commission qui a proposé au fil des ans diverses politiques publiques pour y remédier. En témoigne cet article de Smith (1986) qui constate en des termes très semblables à ceux d’aujourd’hui la difficulté – déjà ancienne à cette date – des économies européennes à sortir d’un schéma de rattrapage et à faire jeu égal avec les États-Unis et le Japon pour ce qui concernait les « nouvelles technologies » d’alors (technologies de l’information et armement de pointe).

En particulier, cette réflexion pluridécennale s’est cristallisée autour de l’idée d’un « paradoxe européen »7. On désigne par cette expression l’hypothèse selon laquelle la difficulté atavique de l’Europe à accoucher de champions mondiaux dans les nouvelles technologies serait d’autant plus contre-intuitive qu’elle hébergerait dans le même temps des scientifiques parmi les meilleurs du monde. Si l’Europe tient son rang en matière de recherche et qu’elle marque le pas dès qu’il s’agit d’en convertir les résultats en marchés solvables et en entreprises compétitives, c’est bien le signe d’une faiblesse particulière, d’une « fuite » en quelque sorte, qui laisse en outre le champ libre aux entreprises extra-européennes pour exploiter les découvertes issues de nos laboratoires. Si cette hypothèse est vérifiée, ce qui ne peut se faire qu’à l’issue d’un travail de longue haleine8, alors le remède est à rechercher en direction d’une jonction renforcée, plus fluide et plus efficace, entre le monde de la recherche et celui de l’innovation.

Ce postulat d’un paradoxe européen est au fondement de bien des politiques publiques lancées depuis quarante ans au niveau communautaire comme au sein des États membres (Commission européenne, 1995). Pour ce qui est de l’Europe, cela remonte au moins au lancement du programme Eurêka en 1984 – en réaction à l’offre américaine perçue comme comminatoire d’être associée, en tant que fournisseur subalterne, à la Strategic Defense Initiative du président Reagan (Karsenty, 2006). Mais c’est tout aussi vrai de la mise sur pied de l’Agenda de Lisbonne en 20009, en passant par la création des programmes Esprit, Brite, Euram… qui céderont la place aux programmes-cadres et maintenant à Horizon. En France, on peut citer la création en 1981 des Cifre (des bourses de doctorants en entreprise dont le salaire est cofinancé par l’État), la promulgation de la loi Allègre10 (qui facilite la mobilité des chercheurs et notamment la création de spin-off), le supplément de crédit impôt recherche encourageant les entreprises à recourir à la recherche publique, le lancement des Satt11 en 2007 puis des PUI12 en 2023, tous deux destinés à encourager le transfert technologique depuis les laboratoires de recherche…

Tous ces programmes, toutes ces « passerelles » imaginées et empilées depuis bientôt un demi-siècle n’ont eu de cesse de tenter de faciliter l’essaimage des résultats scientifiques, afin que puissent éclore des produits innovants, des secteurs d’avenir et naturellement des « Google français »13. Le diagnostic sous-jacent à ces propositions est toujours le même : le capitalisme et le management européens, réputés plus rigides que leurs équivalents américains (face à l’échec, face à la mobilité individuelle, face à la concurrence et à l’entrepreneuriat, face au public ou au privé selon le point de vue qu’on adopte, face au progrès en tant que tel…), obèrent depuis toujours la prise de risque ainsi que la circulation des idées et des personnes entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise, que celle-ci soit une startup ou une grande industrie. En clair, toujours selon cette thèse, si l’Europe n’a vu naître ni Google, ni Tesla, ni la Silicon Valley, c’est à cause d’un chaînon manquant – qu’il soit d’origine culturelle, capitalistique ou institutionnelle – entre une science par ailleurs excellente et une industrie par ailleurs solide sur ses appuis, maillon qu’il est donc urgent de réparer.

Pourtant, cette idée d’un paradoxe européen a reçu plusieurs réfutations. Dès 2006, Dosi et al. pointent que l’Europe souffre à la fois d’une science affaiblie et d’une industrie fragile, et non d’un lien inefficace entre les deux. À peine plus tard, Conti et Gaulé (2010) puis Herranz et Ruiz-Castillo (2013) soulignent que l’UE produit certes un peu plus d’articles scientifiques que les États-Unis mais que, si l’on se penche sur les seuls articles ayant un fort impact, alors « la domination américaine est totale »14. Quelques années plus tard, Rodríguez-Navarro et Narin (2018) enfoncent le clou et martèlent : « L’Europe est loin derrière les États-Unis en matière de production de recherche importante et très citée. [Il] y a un affaiblissement constant de la science européenne à mesure que l’on monte sur l’échelle des citations, […] tandis que les États-Unis sont au moins deux fois plus efficaces dans la production d’articles très cités et le recueil de prix Nobel. Ce n’est que dans les domaines hautement multinationaux et collaboratifs de la physique et de la médecine clinique que l’UE semble s’approcher des États-Unis. »

Ces travaux n’ont pas suffi à clore la discussion sur un « paradoxe européen », périodiquement relancée par d’autres constats qui viennent l’accréditer, et même la renouveler. Bergeaud (op.cit.)relève notamment que les brevets de rupture qu’il étudie, quoique principalement déposés par des titulaires extra-européens, citent des articles scientifiques provenant à 30 % voire 40 % d’auteurs établis dans des universités européennes. Bellit et Charlet (op. cit.) remarquent quant à eux que la France détient en général le sixième, voire le huitième rang mondial dans les dépôts de brevets de rupture, mais qu’elle se situerait au troisième rang mondial en se limitant aux brevets déposés par des organismes publics de recherche. De quoi suspecter à nouveau que les laboratoires et les entreprises de notre Vieux Continent ne collaborent pas suffisamment entre eux pour exploiter conjointement des résultats scientifiques par ailleurs de grande qualité, dont les entreprises extra-européennes tireraient opportunément profit.

Le but de cet ouvrage est d’alimenter cette réflexion en étudiant les citations académiques de brevets, c’est-à-dire ces liens établis chaque fois qu’un article scientifique est cité par un déposant de brevet à l’appui de sa demande de protection. Chacun de ces liens de citation est considéré comme le témoignage d’un legs intellectuel dont le déposant se reconnaît redevable envers le ou les auteurs des articles cités (Narin, 1994). Puisque l’on peut retracer l’adresse du déposant de chaque brevet et l’affiliation de l’auteur de chaque article, ces citations de brevets devraient nous aider à y voir plus clair : la recherche européenne publie-t-elle des articles scientifiques en qualité et quantité suffisantes pour alimenter les déposants européens de brevets de rupture ? Et qu’en est-il des chercheurs et des déposants du reste du monde ? Ces questions sont au cœur de cet ouvrage.

Son objet est naturellement d’éclairer les politiques publiques. Fondamentalement, le fait que cette controverse soit encore vive illustre notre ignorance persistante à comprendre comment la science féconde l’innovation : par quels chemins, avec quels outils, sur quelles échelles et grâce à quelles personnes ? Partant, on ne sait pas non plus avec quelles politiques publiques favoriser efficacement les retombées économiques et industrielles de la science.

Trois questions au moins sont structurantes dans ce débat. D’abord, la question de savoir si l’innovation est plutôt science-pushed ou demand-pulled est toujours d’actualité. Selon les tenants de la thèse du « paradoxe européen », notre problème réside justement à mi-chemin entre offre et demande, dans la faiblesse du lien entre recherche et industrie15. Pour le corriger, il faut donc renforcer les politiques facilitant l’essaimage (la création d’entreprise par des chercheurs), le transfert technologique (le dépôt de brevets ou l’octroi de licences aux entreprises à partir des résultats des laboratoires), les collaborations public-privé en recherche, les carrières mixtes, ou encore l’atteinte de grands objectifs socioéconomiques. Mais, comme nous l’avons vu, d’autres affirment au contraire qu’il n’existe pas de paradoxe européen ou en tout cas que la première des urgences est de renforcer le financement compétitif d’une recherche au meilleur niveau, pas uniquement dans l’espoir de gagner des places au classement de Shanghai, mais bien parce que meilleure est la recherche, plus ses impacts économiques sont importants. Nagar et al. (2024) en font par exemple la démonstration concernant la recherche financée par le Conseil européen de la recherche (ERC). Jonkers et Sachwald (2018) confirment également ce double dividende de l’excellence scientifique. Pour finir, on peut également croiser des industriels affirmant de manière convaincante que le principal obstacle à lever se situe sur le terrain, dans les industries. Selon eux, pour que les innovations de rupture puissent rencontrer leur marché, il manque surtout à l’Europe des industriels capables de les commercialiser, c’est-à-dire déjà compétitifs et dotés d’une « force de frappe » : sites de production performants, compétences au meilleur niveau, réseaux de sous-traitants, partenaires logistiques… Cette troisième hypothèse n’est certes pas exclusive de la précédente ; mais, comme on le voit, chacun a sa vision du bât qui blesse, depuis les niveaux de maturité technologique les plus bas jusqu’aux plus élevés.

Ce débat se double d’un autre pour savoir à quel point il importe de parier sur les interactions locales pour améliorer le lien entre recherche et innovation (par exemple par l’intermédiaire des pôles de compétitivité, des Satt ou des clusters) ou si les politiques publiques en ce domaine doivent, au contraire, être détachées des logiques territoriales (comme c’est le cas pour certains instituts Carnot, les Piiec, des agences type Arpa…). Là encore, les avis s’accumulent, depuis la conceptualisation moderne des économies d’agglomération par Krugman (1991) puis Porter (1996) d’un côté et, de l’autre, l’ouverture par Chesbrough (2011) d’une réflexion intense sur les mécanismes d’innovation ouverte et les meilleures manières d’en tirer profit en les organisant d’un bout à l’autre de la planète. Mais la controverse reste ouverte et les réponses scientifiques varient d’un territoire à l’autre ou d’un secteur à l’autre16. Niosi et Zhegu (2010) réfutent par exemple le caractère essentiellement local des externalités de connaissance pour les clusters mondiaux du secteur aéronautique. Globerman et al. (2005) montrent de leur côté que la portée géographique de ces externalités varie d’un cluster à l’autre, même au sein d’un même secteur (les activités numériques) et d’un même pays (le Canada).

Last but not least la réplicabilité des exemples étrangers est elle-même mise en doute, puisque deux grands schémas explicatifs sont alternativement mobilisés pour éclairer ces débats : celui de la performance des pays, qui met l’accent sur l’efficacité des politiques publiques souvent réputées réplicables, et celui des régimes technologiques, qui veut que l’innovation se déploie dans des formats divers répondant eux-mêmes aux caractéristiques intrinsèques des secteurs et technologies concernés (Dosi et al., 1994 ; Dosi et Nelson, 2010). Dans ce dernier cas, on pourra typiquement s’entendre dire qu’il est inutile de jalouser la performance de la tech américaine si l’Europe met avant tout ses efforts technologiques au profit de la décarbonation de ses industries, les start-up n’étant peut-être pas le meilleur vecteur pour accélérer l’innovation dans ce domaine.

Nelson (2016) va jusqu’à affirmer que nous persistons à vouloir comprendre et mesurer toutes les formes de progrès technique au travers du prisme uniformisant de la physique, newtonienne et post-newtonienne, ce qui nous éloigne à la fois du discernement scientifique et de l’efficacité politique (Whitley, 2016).

Les chapitres qui suivent apportent donc des éclairages successifs, venant répondre à ces questions. Où et comment la science devient-elle brevet ? Qui publie et qui brevette ? Quel rôle jouent les effets de proximité géographique ? Et observe-t-on plutôt des variations de performance par pays ou par domaine ? Le premier chapitre revient sur un demi-siècle d’analyses controversées du rôle joué par la science dans le processus d’innovation, et révèle pourquoi les citations académiques de brevets sont toujours un outil de mesure pertinent à cet égard. Le deuxième chapitre propose une première description « à plat » des cent mille brevets de rupture de notre échantillon et des cent mille articles scientifiques auxquels ils se réfèrent, illustrant combien les technologies de rupture se distinguent des technologies « ordinaires », mais aussi combien elles diffèrent entre elles. Le troisième chapitre montre que les principaux pays contributeurs à l’effort mondial de recherche et d’innovation n’interviennent pas avec la même efficacité aux différents stades du processus, depuis la production de connaissances scientifiques jusqu’à leur valorisation sous forme de brevets de rupture. Le quatrième chapitre analyse les flux de citations entre pays et expose à quel point la connaissance circule librement entre auteurs d’articles et déposants de brevets. Le cinquième chapitre tente d’identifier les moteurs principaux de l’effort d’innovation par pays et par technologie, pour esquisser des moyens possibles d’améliorer la performance des États européens. Le lecteur trouvera dans les annexes, dont le lien d’accès est rappelé ci-dessous, les données sources et les traitements statistiques utilisés pour cette analyse.

- 1 — Sont considérées ici comme « innovations de rupture » les activités qui relèvent à la fois d’une performance technologique, y compris lorsqu’elle est incrémentale, et d’un usage radicalement nouveau sur le marché : c’est par exemple le cas des batteries pour véhicules électriques ou des éoliennes en mer, mais pas de l’invention de Facebook ou de Doctolib.

- 2 — Ces technologies ont été identifiées à partir de documents stratégiques et d’auditions d’experts. Il s’agit de l’usage de l’hydrogène dans les transports, des batteries pour véhicules électriques, du photovoltaïque, des éoliennes en mer, du recyclage des métaux stratégiques, des carburants durables pour le secteur aérien, de la nanoélectronique, de la spintronique, de l’ordinateur quantique, de l’ARN messager, de l’acier bas carbone et du recyclage biologique des plastiques. Dans l’ouvrage précédent tout comme dans celui-ci, on tient compte uniquement des brevets déposés dans au moins deux offices nationaux (ou auprès de l’OEB ou de l’Ompi), autrement dit ceux qui ont une portée inventive reconnue et ne se limitent pas à un rôle purement défensif.

- 3 — Voir notamment le graphique page 36 (partie A du rapport). Les technologies étudiées sont l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, la cryptographie, la cybersécurité, le cloud, l’ordinateur quantique, l’hydroélectricité, la géothermie, le nucléaire, l’énergie solaire, les batteries, les biocarburants, l’énergie éolienne, l’hydrogène et les transports décarbonés.

- 4 – Sur ce sujet, voir aussi (Desjeux, 2024).

- 5 — Bergeaud analyse les dépôts de brevets dans les domaines technologiques suivants : impression 3D, blockchain, reconnaissance visuelle, manipulation du génome, stockage de l’hydrogène et véhicule autonome.

- 6 — La méthodologie employée dans le rapport de l’Aspi donne un poids très prépondérant aux publications scientifiques fréquemment citées par d’autres publications. La suite du présent ouvrage confirmera que, mesurée à cette aune, la position chinoise apparaît en effet bien meilleure que dans les décomptes de brevets de rupture par exemple. Ce parti pris méthodologique comporte par nature un biais favorable aux pays de grande taille et aux proximités linguistiques.

- 7 — Selon Soete (2002), les Britanniques ont diagnostiqué un British research paradox dès les années 1960. Celui-ci a fait l’objet d’innombrables articles dans les années 1980, avant d’être généralisé à l’Europe entière au début des années 1990.

- 8 — Tijssen et van Wijk (1999) en proposent par exemple une démonstration bibliométrique dans le champ des technologies de l’information. Voir aussi Radicic et Pugh (2017), ou Dedrick et Kraemer (2015).

- 9 — Lire à ce propos Carcostas et Muldur (1998) et Blanpied (1998).

- 10 — En 1999, la loi Allègre donne la possibilité aux universités et aux chercheurs de créer une start-up et de déposer des brevets.

- 11 — Les treize sociétés d’accélération du transfert de technologies ont été créées en 2012, dans le cadre

du Programme des investissements d’avenir. - 12 — Le plan France 2030 prévoyait la mise en place d’environ vingt-cinq pôles universitaires d’innovation (PUI), pour un montant total de 166 millions d’euros. « En s’appuyant pleinement sur la mission d’innovation des établissements publics de l’enseignement supérieur et de la recherche, les PUI doivent permettre le réflexe de l’innovation derrière chaque découverte scientifique, d’encourager la prise de risque et de générer davantage de projets innovants issus de la recherche publique, au profit de la société et de l’économie. » (extrait du communiqué de presse du 11 juillet 2023).

- 13 — Pour des prises de parole publiques sur cet objectif récurrent, voir par exemple Néri (2018) et, plus encore, la tribune collective « Un Google français n’est pas qu’une utopie », de Barba et al. (2008).

- 14 — L’intérêt du travail de Conti et Gaulé est de montrer que, toutes choses égales par ailleurs, l’Europe est à la traîne en matière de licences universitaires vendues. Dit autrement, si l’Europe avait le même niveau d’excellence scientifique que les États-Unis, elle n’en resterait pas moins sous-performante sur le plan de la valorisation des résultats de la recherche. Les auteurs attribuent en partie ce retard au plus faible nombre et à la moindre expérience des personnes chargées du transfert de technologies dans les universités européennes, par rapport à leurs homologues américains. Ils ne réfutent donc pas totalement la thèse d’un maillon inefficace entre recherche et innovation.

- 15 – Outre les références déjà citées en note 7, voir Santoprete et Berni (2010) ou encore Conti et Gaule (2011).

- 16 — Voir Wolfe et Gertler (2004), Fritsch et Franke (2004), Audretsch et Feldman (2004).

La science irrigue toujours la technologie

La recherche joue toujours en 2024 un rôle majeur dans la formation des technologies d’avenir, malgré un demi-siècle de débats sur les importances respectives de la science, des usagers et du capital à cet égard. Cet apport de la science à la technologie prend essentiellement la forme de longues chaînes séquentielles d’interconnexions.

La primauté de la science d’abord posée comme une évidence

Cet ouvrage entend cartographier les flux de connaissance circulant depuis les lieux où s’accomplit la recherche vers ceux où sont mises au point les technologies, et propose à cette fin d’exploiter les citations entre brevets et articles scientifiques. Cette approche revient à faire une hypothèse importante : celle selon laquelle la science est (toujours) une source primordiale de l’innovation technologique. Ce n’est en effet qu’à cette condition que les citations académiques des brevets peuvent être admises comme un outil de mesure adéquat.

Or cette hypothèse a fait l’objet d’un vif débat, qui s’est déroulé sur deux plans. Le premier, le plus connu des deux, est économique : il consiste à vouloir constater (ou, pour certains, remettre en cause) un effet d’entraînement mesurable de la R&D sur l’innovation, et souvent plus spécifiquement de la dépense publique de R&D sur sa contrepartie privée (cf. encadré ci-après). Dans ce domaine, on peut considérer comme unanimement établi que cet effet d’entraînement est toujours effectif (Beck et al., 2018).

La dépense publique de R&D, levier controversé de l’effort privé d’innovation

IL EST ADMIS DEPUIS LONGTEMPS que l’investissement dans la R&D – qu’il soit public ou privé – ne vise pas uniquement à faire avancer la connaissance mais aussi, entre autres, à encourager l’effort d’innovation des entreprises. Une littérature abondante travaille donc à déterminer ce qu’on appelle « le rendement privé de l’investissement public en R&D ». La question centrale est la suivante : puisque la connaissance est un bien public et non rival (Stiglitz, 1999 ; Samuelson, 1954), et que l’investissement privé tend pour cette raison à être mécaniquement sous-optimal, quel est le bon niveau d’investissement public pour résoudre cette défaillance de marché (Guellec et van Pottelsberghe de la Potterie, 2010) ?

Ce débat est tout sauf théorique : le lecteur français est bien placé pour savoir que le niveau de dépense de l’État en R&D, celui du crédit impôt recherche ou encore du Programme d’investissement d’avenir font l’objet de débats techniques et budgétaires récurrents quant à leur utilité et leur justification (Harfi et Lallement, 2021 ; European Economics, 2020).

Inversement, à la lumière des grands défis climatiques, techniques et sociétaux auxquels l’Europe fait face en ce début du xxie siècle, Mazzucato (2016) élargit ce questionnement en proposant que l’intervention publique soit également mobilisée pour faire advenir des marchés solvables qui ne naîtraient pas tous seuls, remettant par là au goût du jour une réflexion européenne sur les politiques « orientées mission » et plus précisément sur la création d’agences de type Arpa (Tagliapietra et Veugelers, éd., 2023). Sans surprise, ce débat ne reste jamais purement arithmétique et prend inévitablement un tour institutionnel. La question peut alors être reformulée ainsi : comment l’investissement dans la connaissance, tant privé que public, peut-il produire des externalités appropriables par les agents privés, et comment organiser institutionnellement l’écosystème pour obtenir la meilleure efficacité à cet égard (Martin et Scott, 1998, 2000 ; Mazzucato, 2018 ; Aghion, 2023) ?

Le second plan de cette discussion est de nature plus sociologique et politique : il porte sur le caractère, le sens et la cinétique des liens entre recherche et innovation. N’y a-t-il pas des innovations qui se prêtent mal au dépôt de brevet ; n’y a-t-il pas des brevets qui ne découlent pas des résultats de la recherche ; n’y a-t-il pas des cas où c’est l’innovation qui renouvelle l’avancement de la recherche en « remontant » du terrain… ? Voilà des questions fréquentes. Nous avons déjà répondu à la première partie de ces objections dans la note précédente (Bellit et Charlet, op. cit.), en montrant que, du moins dans les douze domaines technologiques étudiés ici, les décomptes de brevets sont bien une métrique pertinente des efforts d’innovation des entreprises et des pays. Cette question se trouve ici prolongée, et il nous faut à présent vérifier que, dans une majorité de cas, science et innovation sont non seulement liées, mais en outre liées dans cet ordre. À défaut, nous aurions opté pour un outil de mesure non significatif.

Plusieurs écoles se sont affrontées sur le sujet jusque dans les années récentes. Selon Godin (2011), il faut remonter à 1928 lorsque Maurice Holland, alors directeur de la division Recherche industrielle au Conseil national de la recherche américain, publie un « modèle » de l’innovation qu’il nomme « le cycle de la recherche ». Il y décrit les progrès techniques de l’industrie selon un processus linéaire et séquentiel, depuis la recherche fondamentale jusqu’à la commercialisation des inventions. Toujours d’après Godin, ce modèle esquissé par Holland rassemble des assertions souvent entendues mais faiblement démontrées, et qu’il élève pourtant au rang de théorie dans le but de convaincre les industriels d’accélérer leur investissement dans la R&D.

Cet archétype restera comme le premier avatar de ce que l’on nomme aujourd’hui le « modèle linéaire de l’innovation ». Pour certains observateurs, ce modèle linéaire a en réalité toujours existé dans l’esprit des décideurs, tant il semble couler de source. Pour d’autres encore, il n’éclot au contraire véritablement qu’en 1945, lorsque Vannevar Bush publie son rapport, Science: The Endless Frontier, dont l’influence est unanimement reconnue comme déterminante dans la construction des politiques de recherche occidentales d’après-guerre. Dans ce rapport, l’auteur invite les autorités publiques américaines, au premier rang desquelles le Département de la Défense17, à distinguer recherche fondamentale et recherche appliquée, en laissant dans le premier cas une grande marge de manœuvre aux chercheurs « fondamentaux », tant ils évoluent dans leur travail scientifique sans pouvoir en connaître par avance les résultats utilisables ni a fortiori commercialisables. Dans le modèle linéaire, donc, tout commence par la recherche fondamentale, guidée par la quête de connaissances et aux retombées par nature imprévisibles, à laquelle succèdent la recherche appliquée puis le développement, de plus en plus résolument orientés vers les usages et les applications, le tout venant nourrir en aval la diffusion des connaissances, puis l’appropriation par le marché. Ce modèle linéaire, on le voit aisément, conforte notre choix des citations de brevets comme outil de mesure et de diagnostic.

L’intuition d’un « monde d’après » dans les années 1980

Godin (2006) et plus encore Edgerton (2004) soulignent que ce « modèle linéaire » n’a jamais été revendiqué ni même conceptualisé comme tel, ni par Holland ni par Bush. L’expression n’existerait en fait que depuis les années 1980, précisément sous la plume de ceux qui entendent critiquer la naïveté, l’incomplétude ou l’anachronisme de cette perception particulière de l’articulation science-marché – dont la généalogie véritable remonterait donc plutôt, de manière brumeuse, jusqu’aux tréfonds de l’ère industrielle. Une chose est certaine en tout état de cause, c’est qu’une abondante littérature entreprend effectivement de déconstruire ce modèle linéaire à partir des années 1980, accumulant les preuves scientifiques que le lien nourricier courant de la recherche vers l’innovation n’est ni universel ni même destiné à survivre à deux bouleversements majeurs et indépendants : l’effondrement du bloc soviétique – et l’extinction rapide de vastes programmes publics sectoriels de R&D, civils et militaires, au sein des pays occidentaux –, et la formidable diffusion des technologies de l’information – dans la cinétique desquelles la puissance des forces du marché le dispute amplement à celle des technologies issues de laboratoires18.

Pour une part, cette critique du modèle linéaire peut être décrite comme politiquement orientée, ou du moins hostile à l’idée d’une dépense publique sans limite ni contrepartie : contester le modèle linéaire de l’innovation incarné par Bush, c’est refuser en effet que l’étiquette « science fondamentale » puisse tenir lieu de blanc-seing aux chercheurs pour obtenir de l’argent public sans qu’ils ne soient redevables de son utilisation auprès de l’État, des usagers ou des contribuables. C’est aussi affirmer que d’autres formes d’innovation, émanant directement du marché et possiblement plus efficaces, méritent désormais davantage l’attention et le soutien des autorités publiques : renforcement de la concurrence, unification du marché des capitaux pour constituer un écosystème de capital-risque, allégement fiscal et réglementaire pour les jeunes entreprises innovantes… On peut par exemple reconnaître en filigrane cette critique dans les propos de Nye (2006), pour qui la « fable » du modèle linéaire s’est révélée « très opportune » pour les scientifiques qui « bénéficiaient largement » de la manne publique en s’abritant derrière la promesse d’une science pure. En regard, Oliveira (2014) estime de son point de vue que l’invention, intentionnelle et historiquement non fondée, de cet « épouvantail » d’un prétendu modèle linéaire a servi d’arme à ceux qui promouvaient une certaine « marchandisation » de la science et entendaient contester le bien-fondé du financement public de la recherche désintéressée.

Il existe paradoxalement une deuxième école critique du modèle linéaire de l’innovation, nettement plus ancrée socialement. Elle émane de sociologues et d’anthropologues des sciences (Latour et al., 2010) qui observent que la recherche avance aussi quand elle est interpelée, bousculée, voire chahutée par le corps politique et social ou tout simplement par les observations empiriques (Barthe et al., 2014). C’est par exemple ce qui se produit lorsque des associations de patients parviennent, par leur action « citoyenne », non seulement à mobiliser des chercheurs qui se détournaient jusque-là de leurs maladies orphelines, mais surtout à rassembler des informations cliniques déterminantes pour les progrès de la science (Rabeharisoa et Callon, 1998)19.

De manière plus iconique encore, c’est ce qu’incarne la figure de Pasteur, qui a bouleversé les connaissances fondamentales de son époque après avoir mené ses observations cliniques – et précisément parce qu’il les avait menées – en voulant répondre à un problème de santé publique. Bruno Latour, qui a joué un rôle pionnier dans cette école critique de la modernité, a justement commencé sa longue réflexion par une immersion d’anthropologue au sein d’un laboratoire (Latour et al., 2013) et par une étude de la vie de Pasteur (Latour, 2011)20.

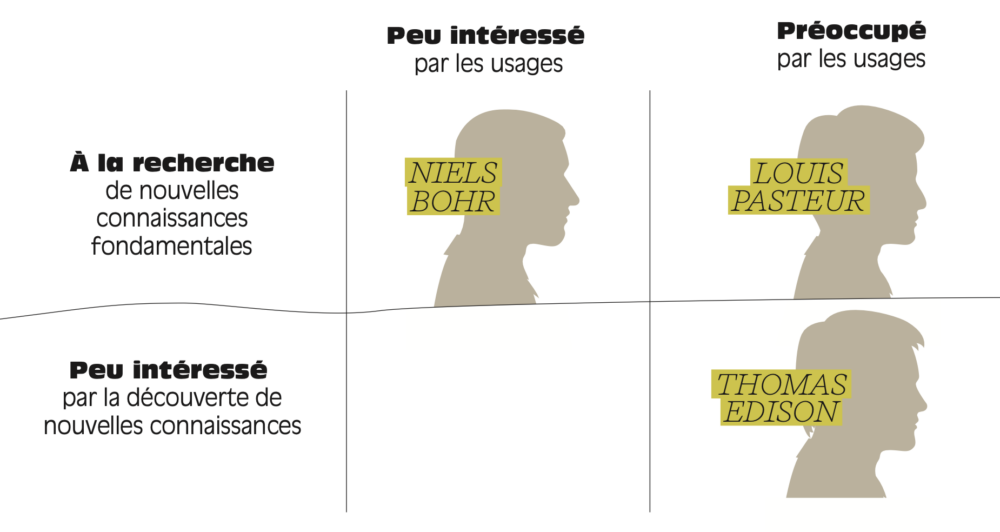

Stokes (1997) enfonce le clou et immortalise cette observation en parlant du Pasteur’s quadrant. Dans un tableau à double entrée (voir figure 1.1), il distingue les chercheurs qui sont principalement voire uniquement motivés par l’avancement des connaissances, dont Niels Bohr serait un archétype, de ceux qui au contraire se préoccupent surtout de la transformation des usages à l’instar de Thomas Edison, et de ceux enfin qui combinent ces deux préoccupations comme Pasteur le fit avec brio. Stokes avance que ce sont les travaux de cette dernière catégorie qui ont un impact socioéconomique maximal et qu’il est temps, par conséquent, de reconnaître l’importance et la nécessité d’une use-inspired basic research. Murray et Stern (2006) le confirment, et estiment d’ailleurs que les chercheurs devraient être davantage incités à déposer eux-mêmes des brevets, ce qui réduit certes légèrement le taux de citation de leurs publications, mais accélère l’appropriation et, de ce fait, l’utilisation par le marché des fruits de leur travail21.

FIGURE 1.1 – Le quadrant de Pasteur, selon Stokes (1997)

En résumé, au tournant des années 2000, c’est-à-dire au moment précis où l’Union européenne formalise son Agenda de Lisbonne pour accélérer la montée en gamme de son industrie grâce à un sursaut d’effort de R&D et rattraper ainsi son retard à l’égard des États-Unis et du Japon, il est paradoxalement difficile, sur les bancs académiques des science studies, de soutenir que la recherche scientifique nourrit l’innovation sans risquer une remise en cause immédiate pour aveuglement doctrinal ou naïveté grégaire. Pour bien des observateurs, articles scientifiques à l’appui, le carburant essentiel de l’innovation réside alors dans les réseaux d’acteurs hétérogènes (donc en partie dans la société civile), dans le marché, les grandes ou petites entreprises de la tech ou le private equity, mais en tout état de cause ailleurs que dans les laboratoires de recherche recevant des financements publics.

La fin des controverses ?

Si ces prophéties s’étaient révélées exactes, nous vivrions en 2025 dans un monde où les citations académiques contenues dans les brevets auraient perdu toute valeur pour retracer la genèse des innovations de rupture. Or cette controverse a fini par s’apaiser. Godin (op. cit.) observe que plusieurs communautés scientifiques, occupées précisément à comprendre comment la science évolue, trouvent le modèle linéaire trop utile à leurs analyses pour qu’il puisse être abandonné, d’autant que de nouvelles mesures sont venues redonner du crédit à cette description séquentielle du processus d’innovation (Artz et al., 2010). Godin va même jusqu’à déclarer la mort clinique des critiques alternatives – ce qui est sans doute excessif22.

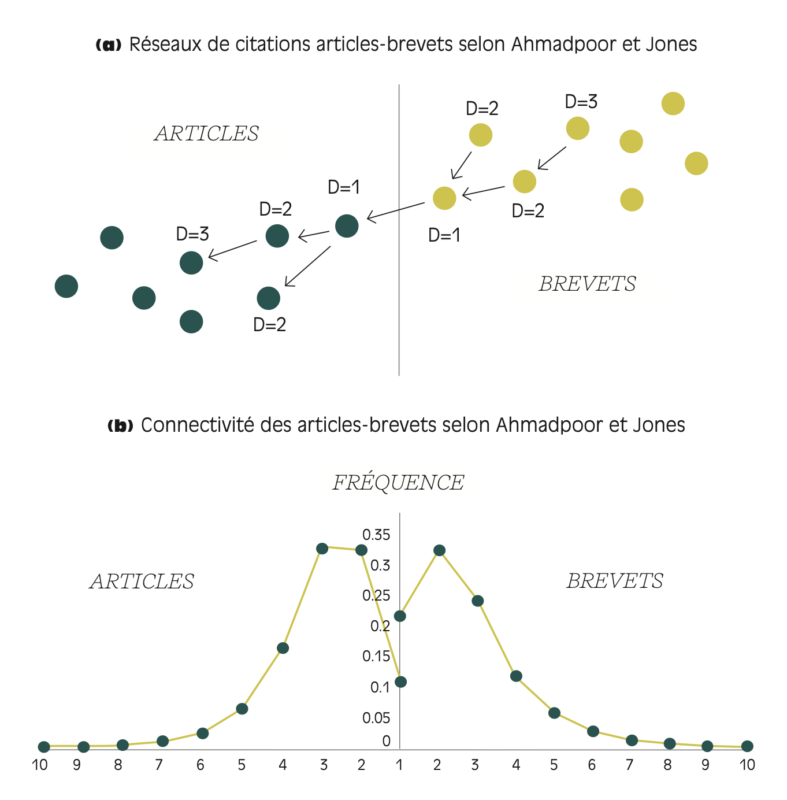

Attardons-nous ici sur le travail éclairant d’Ahmadpoor et Jones (2017) : en retraçant une à une les citations entre 4,8 millions de brevets américains (déposés entre 1976 et 2015) et 32 millions d’articles scientifiques (publiés entre 1945 et 2013), ils attribuent à chaque élément une « distance à la frontière » (voir lexique ci-contre et figure 1.2, a). Leur tout premier résultat est qu’ils parviennent ainsi à relier 80 % des articles scientifiques à 61 % des brevets de leur très vaste échantillon : la majeure partie des activités scientifiques et technologiques sont dès lors bien connectées les unes aux autres. Ce résultat est d’ailleurs conforté par Gazni et Ghaseminik (2019), qui montrent que la proportion des brevets dérivant d’avancées scientifiques s’est même accrue au cours des 25 dernières années. Ahmadpoor et Jones montrent également (figure 1.2, b) que cette connexion est principalement indirecte : la zone frontière, là où les brevets citent directement des articles scientifiques, concerne respectivement 8 % du total des articles et 13 % du total des brevets23. A contrario, les deux tiers (68 %) des brevets connectés et les trois quarts (79 %) des articles connectés se situent à une distance de 2 à 4 de la frontière24.

Figure 1.2 – Réseaux de citations articles-brevets (a) et connectivité des articles et brevets (b)

Source : Ahmadpoor et Jones (2017)

En somme, le modèle linéaire descendant apporte par conséquent toujours une explication fondée – certes partielle mais dominante – du fonctionnement de la recherche et de l’innovation et des apports à celle-ci de celle-là. Après quarante ans de controverse sur les rôles respectifs de l’État, des marchés et de la société dans l’avancement de l’innovation, nous pouvons en guise de bilan affirmer que les travaux scientifiques menés dans les laboratoires en sont effectivement un aliment intellectuel déterminant.

- 17 — Ingénieur au MIT et conseiller scientifique du président Roosevelt, Bush a notamment supervisé la mobilisation gouvernementale de la recherche scientifique pendant la Seconde Guerre mondiale.

- 18 — D’autres technologies promettent à la même époque des ruptures majeures, et notamment toutes celles qui ont trait au génie génétique et aux nanotechnologies. Mais le rôle prépondérant de la recherche dans le processus d’innovation est moins remis en cause dans ces deux cas.

- 19 — Callon (1994) pointe que le financement public de la R&D est justifié dans la théorie économique classique par le fait que la connaissance soit un bien public. Or, observe-t-il, c’est à la condition que des collectifs hybrides et dotés d’une certaine autonomie puissent continûment s’approprier la science et interpeler la recherche que cette hypothèse reste vérifiée. À défaut, c’est-à-dire si la connaissance circule uniquement entre les universités et les entreprises, elle est constamment privatisée (notamment à chaque dépôt de brevet).

- 20 — Toutes les références aux ouvrages de Bruno Latour désignent des rééditions. Il s’agit en réalité de travaux datant des années 1990.

- 21 — Akrich et al. (1998) présentent même un « modèle tourbillonnaire » de l’innovation. Selon eux, l’innovation peut partir de n’importe où, aucun acteur n’ayant le monopole de l’imagination, et l’idée ne se diffusera que si elle est reprise par des groupes qui en l’adoptant, vont l’adapter et la modifier. Dans ce modèle tourbillonnaire, le regard ne porte plus essentiellement sur les produits mais sur les acteurs impliqués dans le processus d’innovation.

- 22 — En tout état de cause, la distinction entre science et technologie ne peut être tenue aujourd’hui pour universelle ni immuable. Comme le relève Dominique Guellec, conseiller scientifique de l’OST : « Dans le domaine de l’intelligence artificielle, les découvertes scientifiques sont presque toujours appliquées directement. Ce pourrait presque être la définition d’un “domaine frontière” : là où les applications nouvelles coïncident avec les savoirs nouveaux.»

- 23 — Autrement dit, 10 % des articles connectés et 21 % des brevets connectés. Van Raan (2017) calcule pour sa part qu’environ 3 à 4 % des articles du Web of Science sont cités par des brevets, et que la proportion monte à 15 % environ si l’on se retreint aux articles fondés sur une collaboration scientifique public-privé.

- 24 — Un article à une distance de 1 est directement cité par un brevet, un article à une distance de 2 est cité par un autre qui est lui-même cité par un brevet, etc.

Des articles scientifiques toujours la technologie

Les technologies de rupture représentent un cas très particulier d’innovation. Capables par définition de transformer des marchés, elles font l’objet de brevets très minoritaires en nombre, mais intensément liés à la recherche et plus encore à la recherche d’excellence.

Une frontière mince entre deux vastes mondes

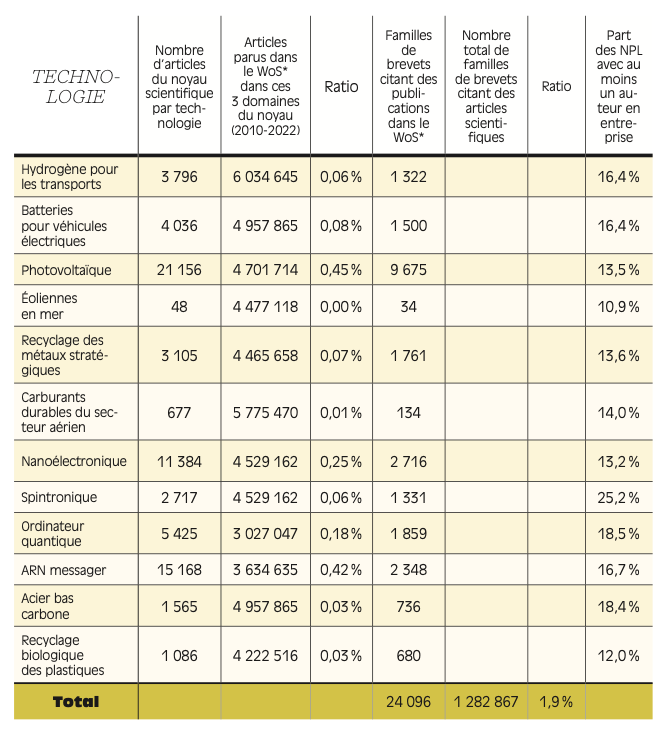

Cette étude repose sur un panel de douze technologies de rupture, ayant fait l’objet de 101 000 dépôts de familles de brevets entre 2010 et 2021. Dans toute cette étude, comme dans la précédente, nous parlons exclusivement de familles de brevets ayant été déposées dans au moins deux offices nationaux (ou bien auprès de l’OMPI ou de l’OEB), de manière à écarter les brevets purement défensifs, très nombreux en Chine notamment, qui donneraient une image faussée des activités innovantes.

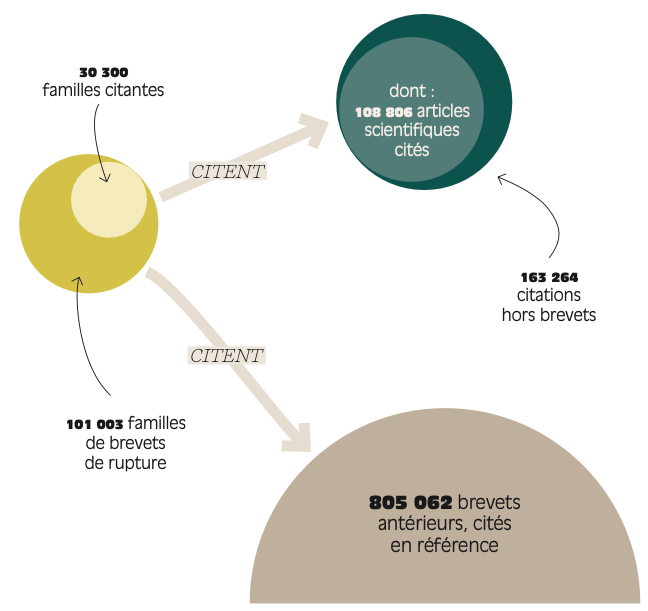

En moyenne, chacun de ces brevets de rupture cite 8 autres brevets à l’appui de sa demande de protection, ainsi que 1,6 référence « hors brevets » (non-patent literature, NPL), dont une publication scientifique identifiable dans le Web of Science (voir figure 2.1). Ce nombre moyen de 1,6 citation NPL par brevet cache une distribution hétérogène : 30 % des brevets de rupture citent au moins une référence NPL, par conséquent les deux tiers restants n’en mentionnent aucune. La citation dans un brevet d’un ou plusieurs articles scientifiques n’a donc rien de systématique, y compris pour des technologies choisies pour leur caractère disruptif.

Dans toute la suite de cet ouvrage, nous allons donc étudier les liens de citation entre environ cent mille brevets de rupture correspondant à douze technologies et les cent mille articles scientifiques auxquelles ils se réfèrent. Cette première photographie appelle trois remarques. La première est que le taux de 30 % de brevets « citants » que nous observons dans notre échantillon est commensurable, mais significativement supérieur à celui de 12,7 % trouvé par Ahmadpoor et Jones (op. cit.)25. Nous trouvons ainsi dans leur travail une double confirmation : tout à la fois des ordres de grandeur en présence et du caractère distinctif de notre échantillon, centré sur des brevets de rupture, dont il n’est pas anormal de constater qu’ils citent des articles scientifiques presque trois fois plus fréquemment que la moyenne.

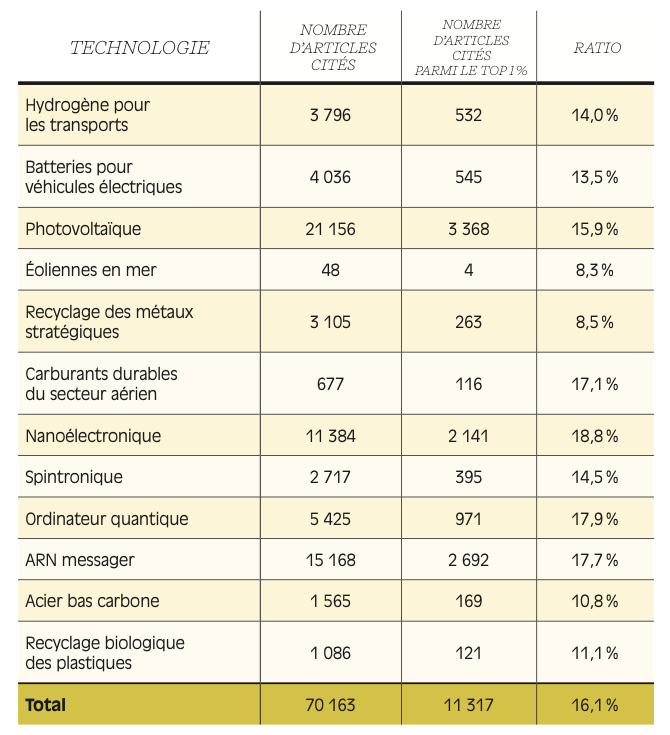

La deuxième remarque s’appuie sur le tableau ci-après : elle consiste à relever que les brevets citants de notre échantillon représentent à peine 2 % du total des brevets citants déposés dans le monde, toutes technologies confondues. De leur côté, les articles scientifiques qu’ils citent correspondent à un demi-pourcent, au maximum, de la littérature publiée dans les mêmes domaines. En d’autres termes, notre échantillon de douze technologies de rupture, toutes identifiées par des panels de haut niveau pour leur capacité à renforcer ou à décarboner l’industrie, ne participe que pour une modeste part aux efforts de recherche et d’innovation déployés dans le monde au même moment.

La troisième remarque provient de la lecture de la dernière colonne du tableau : la part des articles cités par les brevets comportant au moins un auteur travaillant dans une entreprise varie de 10 % à 25 % selon la technologie considérée. Autrement dit, 75 % à 90 % des articles cités ont été produits par des chercheurs académiques uniquement.

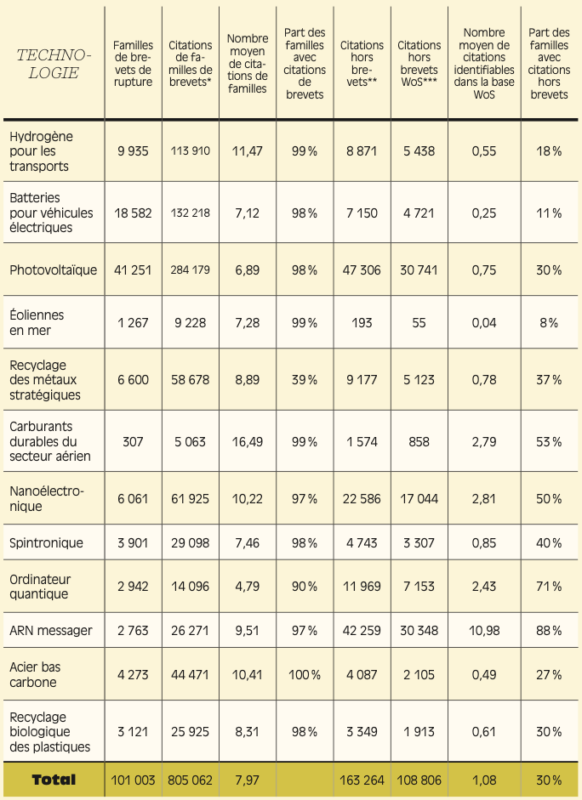

Corpus de brevets et d’articles cités en référence

Sources : base OST-Patstat printemps 2024, base ROS 2024, base OpenAlex 2024, base OST-Web of Science (année 2021 complète à 95 %), calculs OST-Hcéres.

Note : les données sources figurent dans l’annexe B à ce rapport. Sont prises en compte les familles de brevets déposées dans au moins deux offices nationaux, auprès de l’OEB ou de l’OMPI.

On dénombre environ 163 000 citations hors brevets (« Non Patent Literature ») indexées dans la base OpenAlex (OA), parmi lesquelles 109 000 environ peuvent en outre être repérées dans la base OST-WoS. Cette base des publications contient les articles datant de 1999 à aujourd’hui.

Publications citées par les brevets et publications totales, dans les trois domaines scientifiques les plus représentés (le « noyau »), 2010-2021

Sources : base OST-Patstat printemps 2024, base ROS 2024, base OpenAlex 2024, base OST-Web of Science (année 2021 complète à 95 %), calculs OST-Hcéres.

Notes : une partie de ces données sont détaillées dans les annexes B et F à ce rapport. Sont prises en compte les familles de brevets déposées dans au moins deux offices nationaux, auprès de l’OEB ou de l’OMPI.

* La base des publications OST-Web of Science contient les publications datant de 1999 à aujourd’hui.

De grands écarts d’une technologie à l’autre

Les taux évoqués ci-dessus sont des moyennes sur un ensemble de douze technologies : comme le montre le tableau ci-contre, le nombre total de brevets tout comme le nombre moyen de citations par brevet varient sensiblement de l’une à l’autre. Pour ce qui concerne les citations vers d’autres brevets, la plage de variation est relativement contenue : de 4,8 à 16,5 brevets cités par brevet de rupture. Pour les citations vers des articles scientifiques, la distribution est beaucoup plus hétérogène et s’étale de 11 articles cités par brevet dans le cas de l’ARN messager à 0,04 dans le cas des éoliennes en mer. De la même manière, la proportion de brevets qui citent des contributions scientifiques varie amplement. Pour deux technologies (batteries et éoliennes), environ 10 % des brevets de rupture citent au moins une référence hors brevets. Ce taux monte à près de 20 % dans le cas de l’hydrogène et à près de 30 % pour l’acier bas carbone, le recyclage biologique des plastiques et le photovoltaïque, puis à près de 40 % pour le recyclage des métaux stratégiques et la spintronique, à 50 % pour la nanoélectronique et les carburants durables pour le secteur aérien, à 70 % pour l’ordinateur quantique et à 90 % pour l’ARN messager.

Citations par les brevets de rupture (brevets et hors brevets), 2010-2021

Sources : base OST-Patstat printemps 2024, base ROS 2024, base OpenAlex 2024, base OST-Web of Science (année 2021 complète à 95 %), calculs OST-Hcéres.

Notes : sont prises en compte les familles de brevets déposées dans au moins deux offices nationaux, auprès de l’OEB ou de l’OMPI.

* Références aux technologies antérieures pertinentes, protégées ou décrites dans d’autres brevets déposés.

** Publications scientifiques, actes de colloque, ouvrages, etc.

*** La base des publications OST-Web of Science contient les publications datant de 1999 à aujourd’hui.

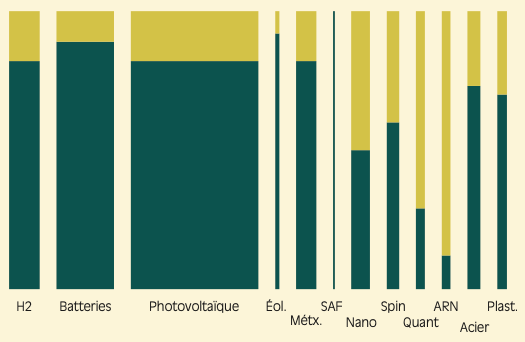

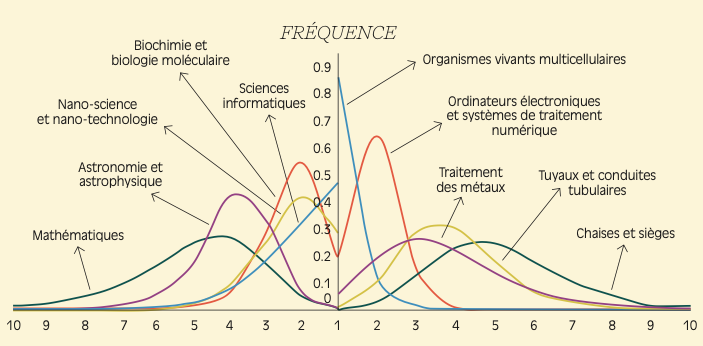

En résumé, comme le montre la figure 2.4 (a), les technologies de rupture varient sensiblement par le nombre de brevets auxquels elles donnent lieu, tout comme par l’intensité de leur relation avec la production académique. L’article de Ahmadpoor et Jones (op. cit.) confirme là encore cette hétérogénéité, comme on peut le voir dans la figure 2.4 (b). Celle-ci représente, pour une série d’exemples-types de domaines scientifiques et technologiques, la distribution de la distance à la frontière des publications et des brevets. Ainsi, par exemple, 20 % des articles en biochimie et biologie moléculaire sont à la frontière, c’est-à-dire cités par au moins un brevet (distance = 1), tandis que plus de 50 % sont à une distance de 2. Cet ensemble de courbes atteste que la proportion de brevets citants varie sensiblement d’un domaine technologique à l’autre.

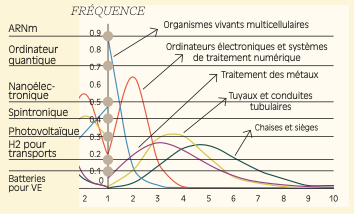

Nous avons d’ailleurs reproduit, sur la figure 2.4 (c), la moitié droite de cette figure relative aux domaines technologiques, en plaçant pour comparaison les proportions de brevets citants des technologies de notre propre échantillon. La conformité est très grande dans le domaine du vivant (ARN messager dans notre échantillon, organismes multicellulaires dans le leur). Pour ce qui est des TIC, les proportions de brevets citants sont souvent plus élevées dans notre échantillon (ordinateur quantique, nanoélectronique, spintronique, photovoltaïque) que dans le leur (ordinateurs et logiciels), ce qui peut être imputable à des différences de maturité technologique ou au caractère disruptif des technologies que nous avons repérées.

De fortes variations d’une technologie à l’autre

(a) Les 12 corpus de brevets de rupture

Note : la surface des rectangles est proportionnelle au nombre total de brevets.

La surface colorée en jaune représente la fraction d’entre eux qui citent des articles scientifiques

De fortes variations d’une technologie à l’autre

b) La distribution de la distance à la frontière des articles et des brevets

dans quelques exemples de domaines scientifiques et technologiques,

selon Ahmadpoor et Jones

Source : Ahmadpoor et Jones (2017)

Note de lecture : en mathématiques, presque aucun article ne se situe à la frontière, autrement dit n’est cité par au moins un brevet. La distance modale de la distribution (c’est-à-dire la distance correspondant au cas le plus fréquent) est légèrement supérieure à 4. En informatique, 45 % des articles scientifiques sont à la frontière de telle sorte que la distance modale de la distribution est de 1.

(c) Distribution de la distance à la frontière des brevets dans quelques exemples de domaines technologiques, selon Ahmadpoor et Jones, et comparaison avec les technologies de notre corpus

Source : Ahmadpoor et Jones (2017)

Note de lecture : dans le champ des technologies ayant trait aux organismes multicellulaires, 90 % des brevets citent au moins un article scientifique, ce qui correspond exactement à la proportion de brevets citants dans la technologie « ARN messager » de notre panel.

Le poids déterminant des articles les plus cités

Ainsi que l’établissent Tussen et al. (2000) dans leur analyse centrée sur les Pays-Bas, il est couramment admis que les meilleurs brevets s’inspirent de la meilleure science ou, pour le dire plus précisément, que les articles scientifiques fréquemment cités par les autres papiers de recherche sont aussi plus souvent repris par les brevets. Ahmadpoor et Jones (op. cit.) en apportent une confirmation : ils appellent home run le fait pour un article ou un brevet de faire partie des 5 % les plus cités de son domaine pendant une année donnée. La probabilité pour une publication de réaliser un home run est donc en moyenne de 5 %, par définition, mais ils mesurent un taux de plus de 18 % pour les publications situées à la frontière, c’est-à-dire directement citées par des brevets.

L’effet est plus net encore dans notre échantillon, comme on peut le voir dans le tableau ci-contre : la proportion des articles cités par les brevets figurant non pas dans le top 5 % mais dans le top 1 % des articles les plus cités y est supérieure à 16 % ! Il est alors manifeste que les brevets de rupture se réfèrent préférentiellement aux publications scientifiques ayant le plus fort impact, c’est-à-dire les plus novateurs simultanément sur les plans scientifique et technologique (Jonkers et Sachwald, op. cit. ; 2018 ; Quemener et al., 2024).

Part des articles cités par les brevets de rupture figurant au sein du top 1 % des articles les plus cités (dans les trois domaines les plus représentés)

base OST-Patstat printemps 2024, base ROS 2024, base OpenAlex 2024, base OST-Web of Science (année 2021 complète à 95 %), calculs OST-Hcéres.

Note : ces données sont détaillées dans l’annexe G à ce rapport. Sont prises en compte les familles de brevets déposées dans au moins deux offices nationaux, auprès de l’OEB ou de l’OMPI.

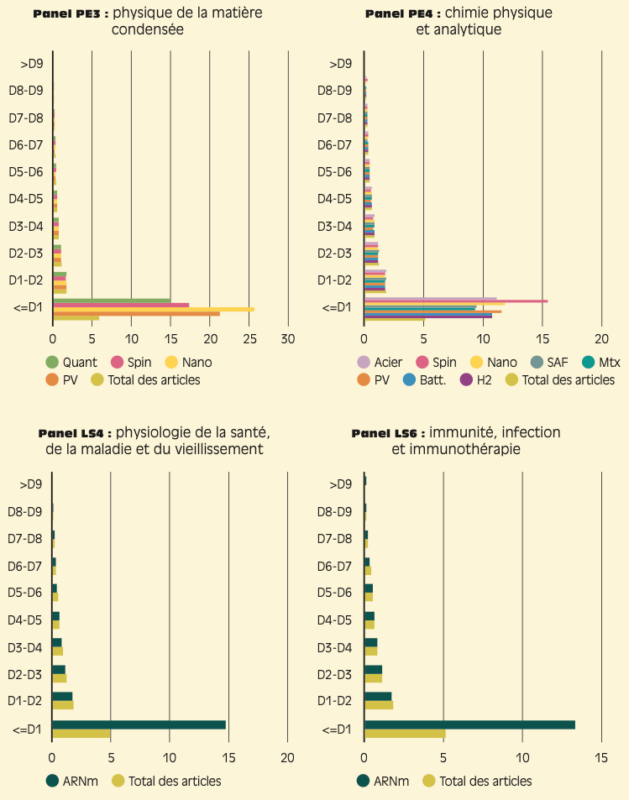

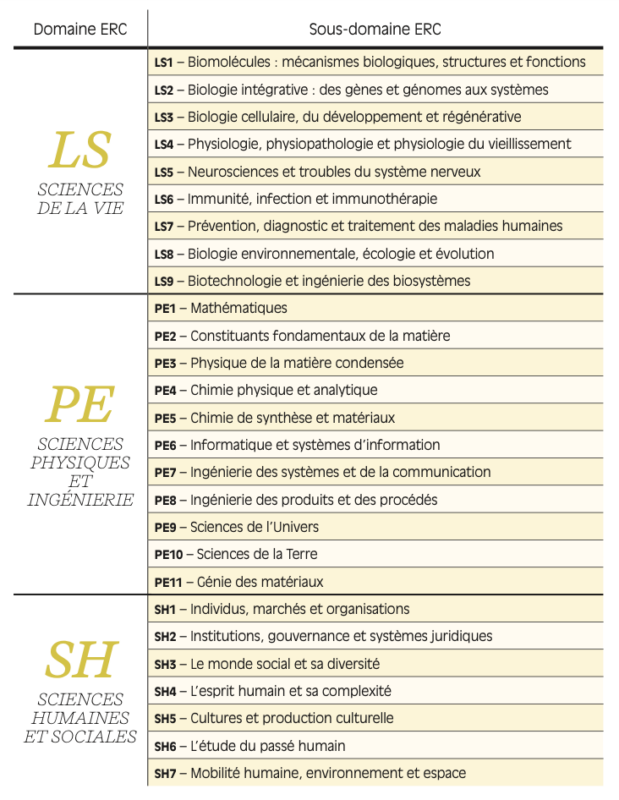

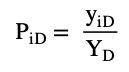

La figure 2.6 ci-après montre que ce tropisme vers l’excellence est perceptible dans toutes les technologies de notre échantillon. La lecture des données est la suivante : par exemple dans la case en haut à gauche, qui concerne la « physique de la matière condensée » (le panel PE3 du Conseil européen de la recherche), les 10 % d’articles les plus cités (ceux du premier décile) reçoivent en moyenne 5,8 citations par article. Mais, si on se restreint aux articles de ce même panel PE3 cités par les brevets de rupture de notre échantillon (en l’occurrence ceux qui concernent les quatre domaines du photovoltaïque, de la nanoélectronique, de la spintronique et de l’ordinateur quantique), les publications du premier décile reçoivent cette fois un taux moyen variant entre 15 et 25,6 citations par article. Les brevets de rupture ont donc une propension manifeste à citer les articles à très fort impact académique ; autrement dit, ils s’adossent préférentiellement à l’excellence scientifique.

Nombre moyen par article de citations, pour la totalité des publications scientifiques et pour celles citées par les brevets de rupture, triés par décile, dans quatre exemples de panels scientifiques de l’ERC

Source : base OST-Patstat printemps 2024, base ROS 2024, base OpenAlex 2024, base OST-Web of Science (année 2021 complète à 95 %), calculs OST-Hcéres.

Notes : ces données sont détaillées dans l’annexe E à ce rapport. Sont prises en compte les familles de brevets déposées dans au moins deux offices nationaux, auprès de l’OEB ou de l’OMPI.

Une première caractérisation des douze technologies

Les données qui précèdent indiquent que les douze technologies de rupture de notre échantillon possèdent des caractéristiques bibliométriques qui les distinguent à la fois des autres technologies « courantes » (part de brevets citant des articles scientifiques, proportion citant des articles scientifiques à très fort impact), mais également entre elles. On trouve là le prolongement d’un constat déjà esquissé dans la note précédente (Bellit et Charlet, op. cit.). La taille des corpus de brevets, leur rythme de croissance, la place respective des différents pays dans les dépôts de brevets… tous ces indicateurs expriment à leur manière que ces douze technologies, quand bien même elles figurent sur un pied d’égalité dans les rapports d’experts qui analysent les leviers de transformation de l’industrie européenne au xxie siècle, ont en réalité une physionomie, des racines scientifiques et une cinétique d’expansion très différentes.

De ce fait, on peut être tenté de s’en donner une représentation synthétique qui refléterait leur niveau de « disruptivité ». Le but avoué de ce questionnement est d’examiner si le rôle des différents pays, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, dans les dépôts de brevets de chaque technologie, a quelque chose à voir avec la maturité de cette dernière ou au contraire avec le caractère encore exploratoire des recherches scientifiques dont elle se nourrit. Il existe bien un indicateur de disruptivité proposé par des chercheurs, dont la note précédente s’est d’ailleurs fait l’écho, mais il est controversé, suspecté d’être entaché d’un biais méthodologique (cf.encadré ci-contre).

La disruptivité de la science mondiale régresse-t-elle vraiment ?

Dans un article remarqué et publié par Nature, Park et al. (2023) calculent un indice de disruptivité pour chaque article et chaque brevet. Ils déduisent de leurs mesures que la recherche et la technologie mondiales sont, tendanciellement, toujours plus incrémentales et donnent de moins en moins naissance à des découvertes majeures. Leur analyse repose sur la détection de chaînes continues de citations dans les articles scientifiques et les brevets : ils appellent « disruption » ce moment où la publication d’un nouvel article ou d’un nouveau brevet parvient à écranter ou à faire oublier les articles précédents dans les publications qui suivront.

Or Petersen et al. (2023) contestent leur interprétation des résultats. Selon ces derniers, la baisse continue de l’indice de disruptivité des articles et des brevets contemporains tient avant tout à des facteurs comportementaux et endogènes : en pratique, plus le temps passe et plus les auteurs sont incités à présenter de très longues listes de références bibliographiques dans leurs articles, sans oublier de se citer eux-mêmes. Cette évolution continue de la manière de présenter les travaux scientifiques a pour conséquence directe de faire baisser artificiellement l’indice de disruptivité des articles récents. Petersen et al. affirment à l’issue de leur travail que la disruptivité des articles scientifiques a en réalité augmenté entre 2005 et 2015.

Nous proposons donc une simple analyse en composantes principales de notre échantillon de douze technologies de rupture, chacune étant caractérisée par quinze variables26. Le traitement complet est développé dans l’annexe I ; nous nous concentrons ici sur la présentation et l’interprétation des résultats (les deux premiers axes obtenus représentent 51 % de la variance).

La première chose qui distingue ces technologies de rupture est de savoir si les déposants américains y détiennent une part plus que proportionnelle, auquel cas les co-dépôts public-privé et le nombre moyen de citations de publications scientifiques tendent également à être plus élevés. Au contraire, là où les déposants japonais et coréens occupent un rôle prééminent, on observe un volume total de brevets plus important et une part des entreprises parmi les déposants plus élevée que la moyenne. Ainsi, il y a donc bien, d’une technologie à l’autre, un rapport entre le poids relatif des principaux pays parmi les déposants et la cinétique de production de connaissance. La suite de cet ouvrage apporte des éclaircissements complémentaires sur ce point. Une fois ce premier tri opéré, la deuxième distinction consiste à se demander si la progression du nombre de brevets déposés est positive ou au contraire nulle, voire négative.

Sur cette base, les douze technologies peuvent être classées en quatre groupes. Le premier groupe rassemble les technologies où les déposants asiatiques (et les entreprises) occupent une place prédominante et dont la croissance du nombre de brevets est nulle ou mesurée : hydrogène pour les transports, batteries pour véhicules électriques, photovoltaïque, spintronique, acier bas carbone. Le deuxième « groupe » se rapporte à une seule technologie, en très vive progression et où la part mondiale des déposants américains est particulièrement élevée : l’ordinateur quantique. Le troisième groupe concerne des technologies dont la progression est mesurée, voire négative et où les déposants américains occupent une place prééminente : les SAF, la nanoélectronique et l’ARNm. Le quatrième groupe, enfin, rassemble les autres technologies, souvent celles où les pays européens ont une part plus importante : éoliennes en mer, recyclage des métaux stratégiques, recyclage biologique des plastiques.

- 25 — Ils trouvent un taux de 21 % parmi les brevets connectés, qui représentent 60,5 % du total des brevets.

- 26 — Ces quinze variables sont : (i) le nombre total de familles de brevets de rupture déposés, (ii) le taux de croissance annuelle du nombre de brevets déposés, (iii-vi) les parts mondiales respectives des États-Unis, du Japon, de la Corée et de la Chine, (vii) la part des brevets citants sur le total des brevets, (viii) le nombre moyen de citations de brevets, (ix) le nombre moyen de citations « hors brevets » repérables dans OpenAlex, (x) le nombre moyen de citations académiques repérables dans le Web of Science, (xi) la part des entreprises parmi les déposants, (xii) la part des co-dépôts public-privé, (xiii) la part cumulée des douze premiers déposants sur le total des brevets déposés, (xiv) l’âge médian des publications académiques citées par les brevets et (xv) la part des citations hors brevets ayant au moins un auteur travaillant en entreprise. Cf. annexe I.

Point de vue – Comment naissent les innovations de rupture ?

Arnoud de Meyer est professeur émérite à l’université de gestion de Singapour (SMU).

L’analyse empirique contenue dans cet ouvrage représente un effort impressionnant et sans précédent pour examiner la relation entre la science et l’innovation dans douze secteurs industriels sujets à des changements technologiques majeurs. Scientifique, ayant en outre une certaine expérience en tant que consultant pour l’industrie, j’ai quelques observations sur cette étude.

Principales observations

Les bonnes nouvelles

La présente recherche met en évidence un lien très net entre les efforts scientifiques de haute qualité et l’innovation industrielle. D’après cette analyse, il est clair que les ruptures technologiques plongent souvent leurs racines dans des avancées scientifiques. Cependant, je ne suis pas convaincu que cette relation suive un modèle simple et linéaire. Dans les domaines de haute technologie – qui, je le reconnais, diffèrent quelque peu des technologies de rupture – l’essentiel réside dans l’étroite collaboration entre des chercheurs universitaires et des industriels qui travaillent sur des problèmes communs. Selon moi, cela pourrait même constituer la définition de « la haute technologie ». Cette situation contraste avec ce que l’on observe dans les technologies plus conventionnelles, où les intérêts de l’industrie et du monde universitaire divergent souvent, et où en particulier les sujets traités par les universitaires semblent souvent d’intérêt nul ou marginal aux yeux des industriels.

Dans les secteurs high-tech, les chercheurs universitaires et les technologues industriels interagissent fréquemment, repoussant ensemble les limites de la technologie. J’ai trouvé le tableau 2.2 du chapitre 2 particulièrement intrigant. Il montre que, parmi les articles académiques cités par des brevets, la proportion de ceux qui comptent au moins un auteur affilié à une entreprise varie entre 10 % et 25 %, selon la technologie. Cela souligne l’importance de la collaboration entre les universités et l’industrie dans les domaines de haute technologie. En particulier, les éoliennes offshore, que je ne classerais personnellement pas parmi les hautes technologies, affichent le taux le plus bas (10,9 %), tandis que l’informatique quantique – domaine de haute technologie par excellence – a le taux le plus élevé (18,5 %). Le prix Nobel de chimie 2024, décerné à un universitaire et à deux scientifiques industriels, soutient l’hypothèse d’une collaboration et d’une interaction productives entre le milieu universitaire et l’industrie.

Les mauvaises nouvelles