Au-delà de l’entreprise libérée

Répétition, « Trapèze » (C. Reed), 1955 Voinquel Raymond (1912-1994) © RMN-Grand Palais – Gestion droit d'auteur

Préface

Par Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault

Les dirigeants d’entreprise réfléchissent en permanence aux moyens d’adapter leur organisation à un environnement turbulent et de plus en plus exigeant. En impliquant ses collaborateurs et son management, l’entreprise doit ainsi régulièrement se réinventer pour affronter ces défis.

Face à une rationalisation des structures qui trouve ses limites, les transformations actuelles tendent à vouloir « libérer l’entreprise », ses organigrammes, ses processus de décisions, ses projets, ses talents. Il s’agit de placer le développement de l’autonomie des acteurs au cœur du dispositif.

Sur ce sujet, l’étude réalisée par Thierry Weil et Anne-Sophie Dubey est éclairante à plusieurs titres. Au-delà de détailler les principes fondamentaux de l’entreprise libérée et de l’autonomie des salariés, elle nous fait découvrir des cas concrets d’entreprises engagées dans ces changements, et aborde la question des moyens, de la méthode et des points de vigilance.

Pour un constructeur automobile, cet enjeu est aussi celui de l’ouverture sur son écosystème. Celui de la mobilité est en pleine évolution. La voiture et son client s’intègrent aujourd’hui dans une infrastructure connectée, apprenante et intermodale. Cette recherche d’ouverture relève de la responsabilité des dirigeants, mais chaque collaborateur peut être porteur de ces nouvelles valeurs, et l’entreprise peut bénéficier de sa curiosité et de ses initiatives.

Comment libérer les organisations et les Hommes ? Car c’est bien ce « comment » qui est au centre des débats lorsque l’on s’engage sur les chemins de l’autonomisation.

L’étude montre que les solutions sont multiples et doivent prendre en compte le contexte de chaque entreprise, notamment ses valeurs et sa culture.

Il faudra pour cela mobiliser tous les talents et développer les nouvelles compétences, notamment les soft skills, que ces démarches exigent.

Dans cette perspective, je suis convaincu que l’autonomie grandissante des acteurs, l’agilité de nos organisations et l’intelligence collective permettront de trouver et de renforcer le sens que chacun puise dans son activité au service de la mission de l’entreprise.

Résumé exécutif

Si certaines entreprises déclarent appartenir au mouvement des « entreprises libérées », elles sont considérablement plus nombreuses à vouloir favoriser la montée en autonomie et la participation des salariés, sans référence à un modèle particulier. À vrai dire, beaucoup considèrent qu’elles n’ont plus le choix. L’effacement du taylorisme semble inéluctable : la séparation des tâches de décision, de conception et d’exécution ne correspond plus aux besoins d’organisations qui doivent être réactives, agiles, apprenantes, inventives, capables de personnaliser leur offre en fonction des attentes de chaque client, et d’être en prise avec les évolutions de la société. Pour y parvenir, il faut s’affranchir des habitudes qui étouffent l’initiative et mobiliser l’intelligence individuelle et collective des collaborateurs, qui s’impliqueront davantage du fait de leur adhésion aux objectifs de l’entreprise et du sens qu’ils trouveront à leur travail.

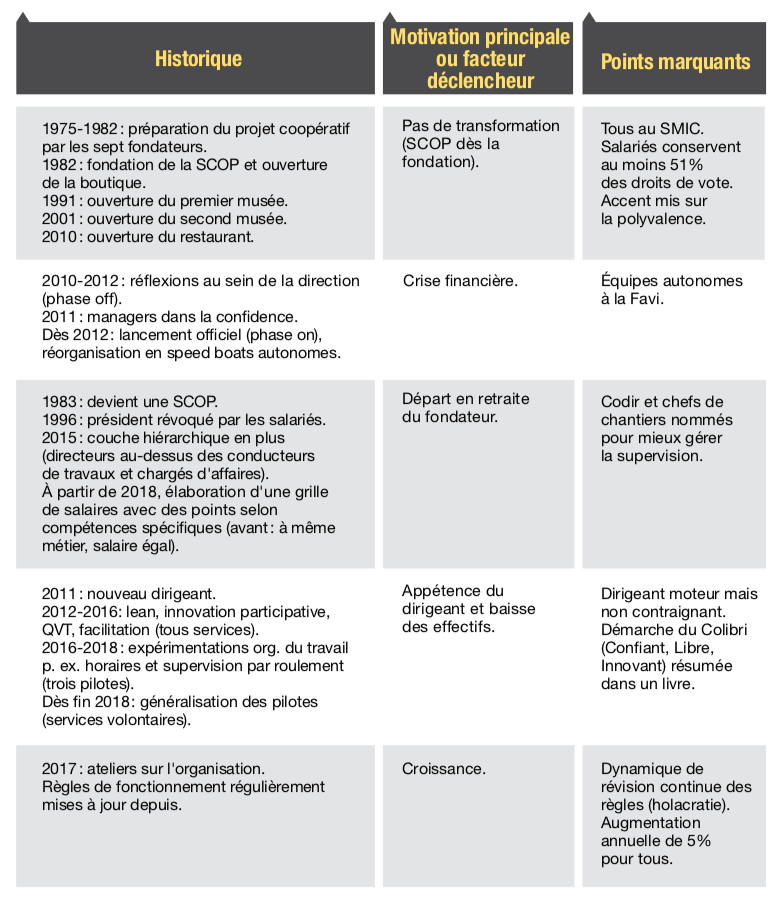

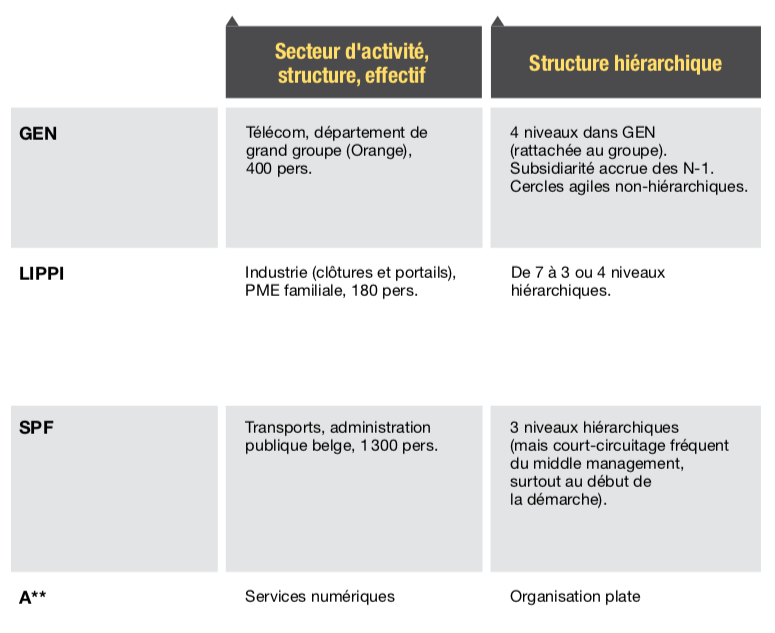

Cette note expose les résultats d’une recherche destinée à mieux comprendre les pratiques diverses qui visent à renforcer l’autonomie des salariés dans les collectifs de travail. Elle repose sur une enquête auprès d’une dizaine d’organisations de natures différentes (entreprises familiales, filiales de groupe, coopératives, administrations). Des entretiens avec une dizaine d’interlocuteurs de tous niveaux ont été menés dans chacune d’elles.

Il en résulte que « libérer les énergies » ou « changer l’état d’esprit » est loin d’être un long fleuve tranquille ; cela nécessite de s’intéresser de près à l’intendance et à de multiples paramètres. Or, la littérature la plus visible sur ces nouvelles formes d’organisation accorde une attention très limitée au « comment faire ? » : comment introduire et pérenniser l’autonomie ? Quelles sont les difficultés rencontrées et comment parvenir à les surmonter ? Comment s’adapter au contexte et à l’histoire spécifiques de chaque organisation ? Les méthodes de gestion, comme les médicaments, ont en effet des indications, une posologie, parfois des effets secondaires indésirables et des contrindications qu’il convient d’analyser.

Nos observations nous conduisent à affirmer que la montée en autonomie nécessite une préparation et une organisation. Il n’y a pas d’auto-organisation spontanée qui découlerait de quelques conditions simples, telles que le « lâcher prise » du dirigeant, l’écoute des salariés ou le partage actif de la vision du dirigeant avec les collaborateurs, bien que ces points aient évidemment toute leur importance. Dans tous les cas, la transformation des modes de fonctionnement nécessite une très forte mobilisation et un accompagnement intensif. Il est important de noter que cette « organisation » n’a cependant pas grand-chose à voir avec une planification, dans la mesure où l’objectif à atteindre peut être en partie indéterminé et où de nombreuses difficultés apparaîtront chemin faisant. Le processus pour atteindre cet horizon flou doit tolérer la turbulence, le tâtonnement, l’itération, et le temps nécessaire à l’appropriation du changement. Le voyage est, en quelque sorte, plus important que la destination. On pourrait même aller jusqu’à dire que c’est le type de voyage qui crée a destination. C’est pourquoi l’utilité des modèles « clés en main » se révèle souvent assez limitée.

Bien que les modalités de transformation soient très diverses, nous avons cependant repéré quelques récurrences. La transformation provient le plus souvent d’une initiative du dirigeant ou d’une équipe très restreinte. La grande majorité des entreprises qui veulent favoriser l’autonomie agissent, cumulativement ou alternativement, sur les six points suivants.

– L’aplatissement de la structure hiérarchique (réduction du nombre de strates) pour raccourcir la chaîne de décision. Notons cependant que quelques organisations favorisent l’horizontalité et la transversalité à côté de la structure hiérarchique traditionnelle, et non en lieu et place de celle-ci.

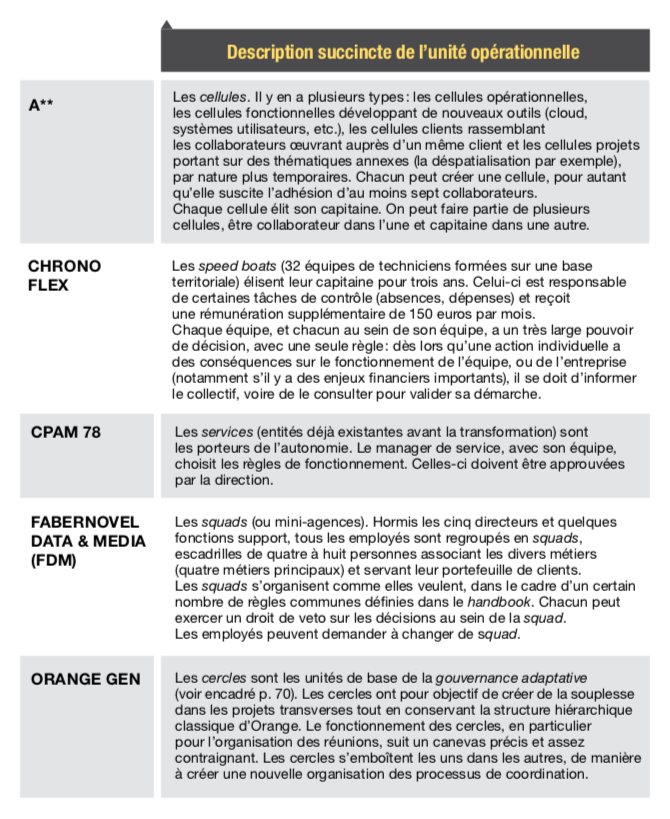

– Le design organisationnel, afin de constituer des unités opérationnelles de petite taille (de 5 à 40 personnes) qui constitueront le cadre dans lequel s’exercera l’autonomie de l’équipe et des individus qui la composent.

– La distance hiérarchique, en réduisant ou éliminant les marqueurs du pouvoir irritants pour les collaborateurs (places de parking, restaurants, bureaux, voyages en classe supérieure ou accès à l’information réservés à quelques-uns).

– La posture des managers, priés de devenir coaches, aidants ou facilitateurs, de réduire les contrôles et de faire confiance à leurs équipes. Cela se traduit parfois par un changement d’appellation des managers (team leaders, animateurs, capitaines, mentors) et de leur mode de désignation (élection, cooptation). Une forme de coordination managériale reste perçue comme nécessaire, mais elle ne doit plus avoir ni le goût ni l’odeur du management traditionnel.

– La création d’espaces d’expression, de concertation ou de délibération, permettant aux salariés d’identifier les tensions et de débattre des problèmes, de les résoudre, de proposer de nouvelles solutions ou d’exprimer une volonté collective. Ces espaces (cercles, cellules, groupes de travail, ateliers, tresses, etc.) sont ouverts à la participation volontaire, et sont souvent transfonctionnels et multi-niveaux. Ils favorisent les appartenances croisées, le cumul de fonctions et de rôles par un même individu, et la construction progressive de relations décloisonnées et plus denses au sein de l’organisation.

– Les modes d’intervention des services support (RH, Achats, Systèmes d’information), qui doivent désormais apporter appui et assistance aux unités opérationnelles, en renonçant à certaines de leurs prérogatives ou en partageant la décision avec les équipes (par exemple pour le recrutement).

Les champs de l’autonomie concernent le plus souvent la manière de réaliser la tâche et la construction de l’environnement organisationnel (les règles du «comment»). Dans l’écrasante majorité de nos cas – à l’exception des SCOP – l’autonomie et la participation ne portent ni sur le « quoi » (objectifs et stratégie de l’entreprise), ni sur la gouvernance, ni sur la personne du dirigeant. Le « pourquoi » (raison d’être de l’entreprise et contribution à la société) est en revanche de plus en plus ouvert à la concertation. Mais cet exercice, apprécié des salariés soucieux du sens de leur travail, n’a pas de conséquences directes sur les conditions d’exercice de celui-ci.

Les attributs de l’autonomie relèvent du pouvoir de décider sans demander la permission, pour autant que les valeurs et les règles qui gouvernent l’entreprise aient été correctement intégrées par les collaborateurs. Le salarié sera d’autant plus autonome que ces règles et valeurs auront été explicitées, et celles-ci seront d’autant mieux acceptées qu’il aura contribué à les construire (droit de participer à la construction de la prescription). Chacun dispose donc d’un domaine de décision et d’initiative, limité par l’impact que ses décisions peuvent avoir sur le travail des autres et sur l’efficacité de l’organisation (primat du collectif sur l’individu) – limites qui se révèlent cependant assez floues. L’expression droit à l’erreur, souvent utilisée, suppose surtout la construction d’un environnement bienveillant dans lequel les conséquences éventuellement fâcheuses d’une initiative (droit à l’initiative) ne seront pas sanctionnées, sous peine de voir les salariés s’autocensurer. La qualité d’une transformation se mesure aussi au traitement qui sera réservé aux « objecteurs », c’est-à-dire à ceux qui ne souhaitent pas accéder à davantage d’autonomie pour diverses raisons (droit de retrait ou au moins écoute respectueuse de leurs réticences). Encourager l’autonomie ne revient pas à contraindre les équipes à devenir autonomes.

Au niveau de l’instrumentation chaque organisation tâtonne pour adapter à sa manière les outils de gestion afin de susciter ou d’ancrer de nouvelles modalités de travail, avec quelques récurrences. Une souplesse se développe dans l’organisation des temps de présence et du télétravail, les plannings d’astreinte sont élaborés au niveau des équipes, de nombreuses dépenses peuvent être engagées sans autorisation préalable, des initiatives commerciales peuvent être déléguées à la base, les réunions suivent un formalisme encourageant l’expression des plus inhibés ou des moins gradés. Les équipes ont plus de latitude pour recruter, l’évaluation fait la part belle au retour des pairs (360°). La mobilité horizontale est encouragée, qui permet d’accroître la polyvalence et les compétences des personnes, sans progression hiérarchique, plus difficile dans une structure aplatie. La formation est largement proposée, y compris dans des domaines éloignés de la tâche exercée, comme les techniques de facilitation ou le développement personnel.

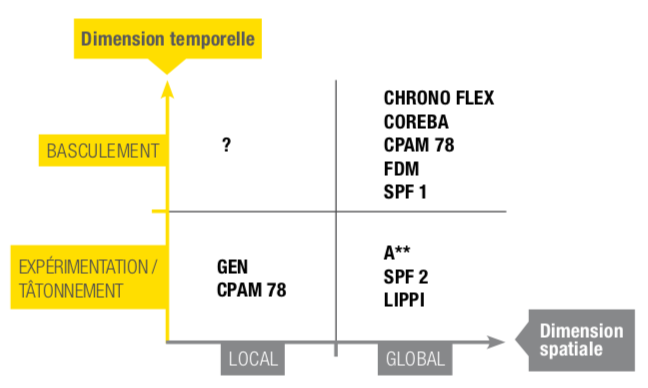

La dynamique de la transformation s’appuie souvent sur la construction plus ou moins collective d’un projet partagé pour l’entreprise. La crédibilité de l’équipe dirigeante se manifeste notamment dans la manière de créer un climat de confiance, de prêter la plus grande attention aux attentes de chacun et particulièrement de l’encadrement, souvent très déstabilisé par la perte de ses prérogatives. Elle passe aussi par la capacité à associer les institutions représentatives du personnel et à éviter l’hypocrisie organisationnelle, en clarifiant dès le départ ce qui est ouvert à la concertation et ce qui en est exclu (zones bleues et zones rouges), au moins à ce stade. Le rythme de la transformation – par basculement ou par expérimentation/tâtonnement – dépend de plusieurs facteurs, dont le tempérament plus ou moins aventureux du dirigeant, ses convictions quant à la nature de la concertation à mener, la maturité du corps social, la taille de l’entreprise ou encore l’urgence d’une transformation.

Les obstacles à surmonter sont multiples. Un ensemble de difficultés peuvent naître du fait que les dirigeants sous-estiment – ou parfois surestiment – les contraintes de l’action collective : coordination de l’action, capitalisation des savoirs et des connaissances, respect des obligations légales et réglementaires, sécurité, attentes de la gouvernance, ruptures stratégiques majeures… Face à la complexité des productions et des enjeux, il n’est pas toujours judicieux ni efficient de transformer une entreprise en un réseau d’équipes indépendantes. Chaque entreprise doit donc placer son curseur en matière d’autonomie en fonction de la nature de ses activités. Dans la conduite opérationnelle de la transformation, des difficultés récurrentes apparaissent : le dirigeant qui peine à lâcher prise en dépit de ses intentions et déclarations, celui qui communique trop au risque de décevoir les attentes, les managers insuffisamment accompagnés dans leur changement de posture et dont le comportement fait obstacle, les risques psychosociaux qui augmentent du fait d’un surinvestissement des salariés ayant perdu leurs repères, un turn-over mal anticipé provoqué par la transformation, la transparence et le contrôle social qui dégradent l’ambiance, etc.

Pour aider ceux qui veulent introduire plus de subsidiarité dans leur fonctionnement et développer l’autonomie dans leur organisation, cette étude se conclut par l’énoncé de dix points de vigilance permettant d’anticiper et de déjouer les pièges les plus courants.

1. Il n’y a pas de modèle à imiter mais un principe de cohérence à respecter. Si les réponses sont singulières et les bricolages fréquents, il est important que les principes retenus soient cohérents.

2. La volonté du dirigeant est nécessaire mais non suffisante. La bonne volonté du dirigeant ne suffit pas pour créer les conditions d’une organisation capable de fonctionner. Certains processus de coordination, de développement des capacités, de sécurité, de fiabilité et d’agilité stratégique, ne sont pas spontanément assurés par les actions autonomes des salariés, aussi responsables et bien intentionnés soient-ils.

3. Le dirigeant doit être au clair sur ses capacités, ses attentes et l’espace qu’il entend allouer à la concertation. Il doit savoir à peu près ce qu’il attend de la transformation de son entreprise, connaître sa tolérance face à l’indétermination et aux turbulences, voire aux mises en cause de ses propres pratiques et de son autorité.

4. Expliciter les zones rouges et les zones bleues de la démarche est un facteur de crédibilité de celle-ci. Plutôt que de prétendre que chacun a le même pouvoir de décision au sein de l’organisation, il est important d’indiquer clairement aux collaborateurs quelles sont les zones rouges (ce qui ne sera pas ouvert à la concertation) et les décisions qui restent arbitrées par le dirigeant, sans quoi un sincère désir d’encourager la participation pourra être considéré comme une manipulation hypocrite.

5. Il peut être préférable de procéder par expérimentation. Sauf pour de petites organisations (start-up), nos observations conduisent à recommander les expérimentations locales dans des unités volontaires, qui permettent un retour d’expérience et des ajustements, plutôt qu’un basculement global de toute l’organisation et un « passage en force ».

6. Le management et les collaborateurs doivent être accompagnés dans la montée en autonomie. Le « débrouille-toi, on te fait confiance » peut être anxiogène si les collaborateurs ont le sentiment de ne pas disposer des moyens de réaliser ce que l’on attend d’eux, voire si ces attentes sont trop ambiguës. Une mise à disposition de ressources, des formations, permettront de réduire cette anxiété.

7. La tolérance aux objecteurs est un marqueur de la qualité de la transformation. Il est important de réfléchir à la manière dont on traitera ceux qui manquent d’enthousiasme à l’égard de la démarche d’autonomie. Il peut être judicieux de prévoir des garants des droits des salariés qui soient indépendants de la direction.

8. La transparence est à manier avec précaution. Elle peut venir réduire la liberté individuelle, être oppressante et détériorer le climat de l’entreprise.

9. La communication externe est une arme à double tranchant. Au vu des attentes, des impatiences ou des inquiétudes que crée une communication trop emphatique sur la transformation, la discrétion semble parfois préférable.

10. Il est utile d’évaluer les progrès. Plutôt que de s’illusionner sur la réussite de la transformation et la perception positive qu’en ont les salariés, il est judicieux de définir en début de transformation quelques objectifs ou critères de réussite, voire de suivre un baromètre de la satisfaction des salariés et des clients.

Enfin, il faut garder à l’esprit qu’une transformation profonde et durable de l’entreprise demande du temps, que tous n’avancent pas au même rythme, que la confiance, tant en soi qu’entre les collaborateurs, se construit au fil des expériences. Il faut s’armer de bienveillance et de patience, allier persévérance dans l’intention et pragmatisme pour s’adapter aux retours du terrain.

Remerciements

Cette enquête sur le développement de l’autonomie des salariés a été conduite par la chaire FIT2 de Mines ParisTech, à la demande de ses mécènes : Fabernovel, Kea & Partners, La Fabrique de l’industrie, le groupe Mäder, Theano Advisors (au 1er novembre 2019).

Nous tenons avant tout à remercier les entreprises qui nous ont accueillis et ont accepté notre regard critique : Ardelaine, Chrono Flex, Coreba, la CPAM 78, Fabernovel Data & Media, Lippi, Orange GEN, le SPF Mobilité et Transports. D’autres entreprises ont accepté de longs échanges à l’occasion du séminaire Aventures Industrielles (co-organisé par l’UIMM, La Fabrique de l’industrie et l’École de Paris du management), comme SEW USOCOME, ou lors de rencontres individuelles, comme le groupe Hervé Thermique. Nous remercions particulièrement Michelin pour une visite très inspirante de son usine de Roanne.

Cette étude a bénéficié des apports très importants d’Elisabeth Bourguinat (rédactrice des cas Lippi, Ardelaine, Coreba), Marie-Laure Cahier (qui a contribué à l’ensemble de la rédaction et supervisé l’édition de ce texte), Laurence Decréau (cas Chrono Flex), Charles de Lastic (cas CPAM 78 et certaines analyses transversales), Dimitri Pleplé (initiation du projet et des contacts, participation aux cas Fabernovel Data & Media et SPF), ainsi que de quatre séances de travail d’un groupe de pilotage auquel ont notamment participé : Fanny Ar- naud (Institut Veolia), Thibaud Brière (Philos), Vincent Charlet (La Fabrique de l’industrie), Thibaut Cournarie (Kea & Partners), Thomas Coutrot (DARES), Isabelle Magne (Université de Clermont-Auvergne), François Maisonneuve (Kea & Partners), Jean-Louis Mercier et ses associés de l’APAP Toulouse, Tom Morisse (Fabernovel), Brigitte Nivet (ESC Clermont- Ferrand), François Pellerin (Sudinnove), Hélène Picard (Grenoble École de management), Nathalie Raulet-Croset (IAE Paris 1) et Martin Richer (Management & RSE).

Le manuscrit de cette note a bénéficié des retours éclairants de Frédéric d’Arrentières (Renault), Michel Berry (École de Paris du management), Yves Clot (Cnam), Patrick Gilbert (IAE Paris 1), Elisabeth Klein (groupe Metallians), Michel Lallement (Cnam), Isabelle Magne (Université de Clermont-Auvergne), Clémentine Marcovici (doctorante i3, Paris Sciences et Lettres), Christophe Midler (i3, École polytechnique), Patrick Pirrat (Chantiers de l’Atlantique), Grégoire Postel-Vinay (Ministère de l’économie), Andrej Racz (Fabernovel), Claude Riveline (Mines, Paris Sciences et Lettres), Michel Zarka (Theano Advisors), que nous remercions chaleureusement pour leur implication.

Les synthèses des entretiens exploités dans cette étude sont disponibles sur le site web de la chaire FIT2. On y trouvera aussi des synthèses validées trop tardivement pour être utilisées dans ce premier ouvrage, sur WebAtrio (par l’APAP de Toulouse) ou Mobil Wood (par Mathieu Battistelli, doctorant au CRG de l’X).

Introduction

L’entreprise libérée, une appellation attractive, des réalités multiples

L’entreprise libérée est un concept séduisant, mais assez mal défini. Elle est au confluent de plusieurs traditions qui soulignent la plus grande efficacité d’organisations dont les membres sont motivés. Ceux-ci peuvent l’être grâce au sens qu’ils trouvent à leur travail, souvent grâce aux responsabilités qu’ils exercent et à l’autonomie dont ils disposent, au plaisir d’appartenir à un groupe dont les valeurs sont congruentes aux leurs, à leur adhésion à des objectifs sur lesquels ils sont consultés, au désir et à la capacité de se montrer dignes de la considération et de la confiance dont on les honore. Un environnement turbulent favorise les organisations agiles, capables de s’adapter en mobilisant l’intelligence collective de leurs membres. De telles entreprises sont plus attirantes que les organisations bureaucratiques et hiérarchiques fondées sur la parcellisation des tâches et le cloisonnement des équipes. Elles savent valoriser et stimuler l’altruisme et l’implication de leurs participants.

Il existe cependant des manières très diverses de rompre avec les organisations hiérarchiques traditionnelles. Certaines peuvent susciter l’enthousiasme, conduire les salariés à se dépasser, individuellement et collectivement. D’autres peuvent être anxiogènes, lorsque les objectifs sont contradictoires ou lorsque l’individu se trouve investi d’une responsabilité sans avoir les ressources nécessaires pour y faire face. D’autres peuvent même être hypocrites, lorsque certaines tensions sont occultées, lorsque des décisions échappent à ceux qui sont censés y participer. D’autres, enfin, peuvent être oppressantes, lorsque l’individu doit se plier à un consensus qui heurte certaines de ses convictions et qu’une attitude réservée est considérée comme une trahison.

Sur la manière de « libérer » une entreprise ou d’y favoriser une plus grande autonomie des salariés, les prescriptions sont multiples. Certains, comme Isaac Getz et Brian M. Carney, privilégient l’état d’esprit du dirigeant et son aptitude à lâcher prise et à faire confiance ; d’autres, comme Frédéric Laloux ou Brian J. Robertson, considèrent plutôt les dispositifs organisationnels et les modes de régulation à mettre en place. D’autres encore, comme Yves Clot et Mathieu Detchessahar, insistent sur la mise en place d’espaces et de processus de délibération. Par ailleurs, l’autonomie des individus et des équipes peut porter sur la seule manière de réaliser des objectifs fixés par la direction ou – plus rarement – conduire à participer à la construction de ces objectifs, voire à discuter de la mission et de la raison d’être de l’organisation.

Enfin, certains changements demandent du temps avant que les individus et l’organisation puissent en tirer parti. Une période d’apprentissage est nécessaire, notamment pour permettre la construction de la confiance, l’évolution des comportements et des attitudes. Lorsque la nouveauté n’a pas porté les fruits attendus, les convaincus pensent qu’on n’a pas encore été assez loin ou attendu assez longtemps, tandis que les sceptiques considèrent qu’on a déjà été trop loin dans une voie infructueuse.

Face au mouvement de libération des entreprises, on trouve donc des évangélistes persuadés qu’il s’agit du stade ultime de l’évolution et que cette modalité d’organisation collective avantageuse l’emportera nécessairement, et doit donc être adoptée au plus vite. Des sceptiques « attendent pour voir », ou remarquent, goguenards, que plusieurs entreprises présentées comme des modèles de libération ont fait marche arrière et préféré revenir à des modalités d’organisation plus traditionnelles. Enfin, des pragmatiques, dont font partie les auteurs de ce travail, reconnaissent la pertinence des motivations invoquées par les « libérateurs », sans occulter les difficultés pratiques à surmonter. Ces pragmatiques ne veulent ni se priver de la possibilité d’améliorer le fonctionnement de leur entreprise et la satisfaction de ses parties prenantes, ni déstabiliser ce qui marche plutôt bien et bousculer inutilement des salariés, des clients et des actionnaires qui apprécient le fonctionnement actuel.

Il nous a donc paru opportun d’entreprendre une enquête dépassionnée dans quelques organisations ayant expérimenté diverses formes de renforcement de l’autonomie et de la participation de leurs collaborateurs. Pour que cette enquête soit fructueuse, nous avons élaboré une grille d’analyse, dont l’objectif est de mieux caractériser chaque expérience et son contexte. En effet, tant les enthousiastes que les plus réfractaires minimisent la diversité et la complexité des modalités de renforcement de l’autonomie des salariés et de mise en place de plus de subsidiarité. Nous avons au contraire souhaité donner à voir celles-ci, afin que ceux qui envisagent de s’engager dans la voie d’une plus grande autonomie puissent considérer les alternatives qui s’offrent à eux, en prenant en compte les spécificités de leur activité et de leur démarche. Nous évitons d’ailleurs l’expression d’entreprise libérée, dont nous verrons qu’elle est porteuse de contradictions, notamment sur le rôle du « libérateur » et sur ce dont il s’agit de se libérer.

Notre projet est ouvert, interactif et itératif. Cette note est un point d’étape, élaboré à l’issue des premières investigations. Elle s’enrichira des réactions de ses lecteurs, de la confrontation avec d’autres expériences et d’autres enquêtes. La synthèse de chacun de nos cas est librement accessible sur le site web du projet1, et la base de cas s’enrichira d’apports extérieurs et de nos travaux futurs.

Après un bref rappel des origines du mouvement de renforcement de l’autonomie et de ses enjeux (chapitre 1), nous exposerons les résultats de l’analyse transversale de nos cas en quatre chapitres portant respectivement sur : les motivations de la transformation (chapitre 2), les sujets et objets de l’autonomie (chapitre 3), les instruments de gestion de l’autonomie (chapitre 4), la dynamique de la transformation (chapitre 5). Nous conclurons par quelques recommandations pour ceux qui souhaitent s’engager dans une démarche de développement de l’autonomie (chapitre 6). Ce dernier chapitre ne vise pas à promouvoir un modèle mais à encourager la vigilance sur certaines difficultés couramment observées.

- 1. https://bit.ly/2NiweIF

Aux origines de la « libération »

Le but de cette partie n’est pas de nous livrer à une analyse de l’abondante littérature portant sur l’autonomie et la responsabilisation des personnels dans les organisations, mais de rappeler quelques perspectives sur le sujet.

Nous allons d’abord voir pourquoi, bien que l’organisation taylorienne ait été historiquement une forme de libération, diverses raisons conduisent à dépasser l’organisation scientifique du travail, devenue source d’aliénation et de perte de sens, et à promouvoir une plus grande autonomie des salariés. Nous présenterons sommairement les principes de « l’entreprise libérée » promus, entre autres, par Carney et Getz. Nous rappellerons ensuite les contraintes de l’action collective que les formes alternatives d’organisation de la production doivent respecter et sur lesquelles certaines présentations classiques des entreprises libérées passent pour le moins rapidement. Ceci nous conduira à présenter quelques autres formes alternatives paradigmatiques : les organisations prosaïques, la sociocratie et son dérivé holacratique, les organisations opales et l’entreprise délibérée.

L’organisation scientifique du travail, une première libération ambiguë

Une des caractéristiques historiques de l’Homme libre est de ne pas devoir travailler. Dans l’Antiquité, le travail est le lot de l’esclave, dans la société féodale, celui du serf. Entre celui qui travaille la terre ou la matière et la classe dominante oisive, il y a souvent des classes intermédiaires, métèques, bourgeois, clercs ou artisans, vivant du commerce (le négoce, étymologiquement neg-otium, absence de loisir, sans qu’il s’agisse toutefois de travail pénible ou dégradant), assurant l’organisation du travail des autres et le fonctionnement des institutions ou exerçant des métiers demandant un long apprentissage. Sauf pour quelques révolutionnaires, la question ne se pose pas de libérer le travail ou les esclaves qui l’accomplissent mais de bien traiter ces derniers, de les protéger ou même parfois de les affranchir en leur octroyant certains droits.

Si le travail est si pénible, c’est souvent parce qu’il est peu efficace. Beaucoup d’efforts et de peine produisent peu de résultats. L’efficacité du travail peut être améliorée de plusieurs manières.

Le progrès technique, par exemple dans les techniques agronomiques et l’outillage: de la charrue des paysans jusqu’à l’électroménager, dont les publicités des années soixante affirment qu’il «libère la femme» (sic), la force animale puis celle de la machine à vapeur ou du moteur électrique, permettent de réduire la dépense énergétique du travailleur pour accomplir une tâche donnée.

La codification des savoirs et la formation : certains travaux, notamment ceux des artisans, exigent l’acquisition de qualifications sophistiquées. Les corporations organisent ces professions autour d’itinéraires de formation professionnelle permettant aux apprentis de devenir compagnons, voire maîtres. Des encyclopédies collationnent les savoirs. La qualification, acquise par une formation longue encadrée, devient la voie d’accès à une certaine liberté.

L’organisation scientifique du travail, par exemple par la division des tâches de la mythique manufacture d’épingles d’Adam Smith, permet une production collective bien supérieure des employés.

À ces trois facteurs de productivité se sont ajoutées, beaucoup plus récemment, les technologies de l’information qui permettent de mieux connaître le besoin spécifique d’un client afin de ne produire que ce qui a de la valeur pour lui, et de réduire ainsi un gaspillage de temps et d’énergie1.

La rationalisation du travail introduite par Frederick W. Taylor permet de tirer le meilleur parti de l’effort des travailleurs. Elle s’appuie sur les progrès de la technique, sur la mise au point des « bonnes » méthodes par des collaborateurs qualifiés, rares à l’époque, portant sur la simplification des tâches confiées à ceux qui sont peu qualifiés. Grâce à l’organisation scientifique du travail, l’immigrant arrivant à Détroit sans formation aux métiers de l’industrie peut être suffisamment productif pour gagner rapidement de quoi nourrir sa famille. Henry Ford peut ainsi octroyer des salaires avec lesquels ses ouvriers peuvent acheter les voitures qu’ils produisent.

Cette meilleure productivité obtenue grâce aux méthodes de Taylor et Fayol se traduit à la fois par une augmentation des profits de l’employeur et par une amélioration du sort du travailleur, qui travaillera moins ou verra son pouvoir d’achat augmenter. Elle constitue donc historiquement une libération par rapport au sort misérable des prolétaires du début de la révolution industrielle2.

Mais le travail ainsi organisé par des tiers se révèle aliénant. À une moindre pénibilité physique se substitue la pénibilité psychologique liée à l’absence d’autonomie, aux cadences imposées, au manque de vision d’ensemble du processus de production permettant de comprendre le sens de son action. Ce « travail en miettes » (Friedmann, 1964), asservi, ne constitue pas davantage une source de satisfaction. Il est considéré par les économistes comme une « désutilité » (quelque chose qu’on évite si on en a les moyens) acceptée pour les contreparties monétaires qu’elle offre, par les philosophes comme une aliénation (Weil, 1951 ; Arendt, 1958/1961), par les penseurs politiques comme une exploitation.

La rationalisation du travail ne se limitera d’ailleurs pas aux opérations de production physique. Les fonctions support, comme les achats ou les ressources humaines, voire les processus d’analyse et de décision stratégiques, seront aussi optimisés, limitant largement la marge d’initiative des employés et des cadres même supérieurs, formatés dans les business schools à appliquer au sein de leur périmètre de responsabilité des méthodes standardisées.

Justifications de l’autonomie au travail

Les alternatives au modèle productiviste hétéronome, où le travail est prescrit à ceux qui le réalisent par des « optimisateurs » visant à obtenir le rendement maximal de chaque ressource, émergeront à partir de traditions diverses, avec des justifications psychologiques, sociologiques, politiques ou philosophiques qui s’interpénètrent, mais aussi, pour certains, avec la conviction que ces alternatives peuvent conduire à des performances économiques supérieures.

Une tradition politique et normative

Certains modes de production alternatifs ont été pensés, à plus ou moins grande échelle, à partir de réflexions sur ce qui constituait une société harmonieuse, auxquelles ont notamment contribué Charles Fourier, PierreJoseph Proudhon ou Karl Marx. Le familistère de Jean-Baptiste André Godin à Guise constituera une des seules réalisations un peu durables du XIXe siècle, suivie des usines de chaussures Bat’a en Tchécoslovaquie au XXe siècle. À grande échelle, le communisme ne mettra pas en place des modalités de travail agricole ou industriel très différentes des organisations hiérarchiques occidentales, si ce n’est par l’usage fait des profits ou plutôt par leur absence fréquente. En France, certaines centrales syndicales militent pour une participation des salariés aux instances de décision de l’entreprise et pour une organisation en équipes semi-autonomes (Dubreuil, 1948). À un niveau plus local, le mouvement coopératif produit certaines formes d’organisation intéressantes (SCOP, SCIC, CAE3 en France, kibboutz en Israël), dont certaines sont représentées dans notre enquête.

Plus récemment, les néo-institutionnalistes comme James G. March et Johan P. Olsen (1983) opposent la régulation « agrégative » par le marché (l’échange libre de ressources) à la régulation « intégrative » par la délibération sur ce qui est juste (la construction d’institutions), en rappelant que les dispositifs réels sont toujours un mélange de ces deux idéaux-types. Plus précisément, les périodes d’abondance favorisent la logique agrégative du marché (chacun veut sa part du gâteau), tandis que les périodes de pénurie favorisent une logique intégrative (pour surmonter ce qui menace l’existence même de la communauté ou combattre son effondrement). Dans une logique agrégative, l’entreprise est une collection de contrats où chacun négocie en fonction des ressources qu’il détient. Dans une logique intégrative, elle est un espace de délibération sur les objectifs pertinents4. On peut aussi rattacher à cette tradition les réflexions du think tank Terra Nova (Richer, 2018 ; Rayssac, Kaisergruber et Richer, 2019) ou de Thomas Coutrot (2018) sur la démocratie dans l’entreprise.

Une tradition psychologique

Étudiant dans une perspective d’organisation scientifique du travail les relations entre l’éclairage d’un atelier de Western Electric à Hawthorne et la productivité des ouvrières, l’équipe d’Elton Mayo constata que la productivité s’améliorait aussi bien lorsqu’on augmentait l’intensité lumineuse que lorsqu’on la diminuait. Au cours de l’étude, les chercheurs découvrirent que le fait qu’on s’intéresse aux conditions de travail des ouvriers induisait une plus grande motivation de leur part. L’école des relations humaines, et l’institut Tavistock qui s’en inspira, s’intéressèrent alors aux déterminants de cette motivation. Abraham Maslow (1943) formalisa sa hiérarchie des besoins humains (physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime de soi, de s’accomplir)5. L’organisation hiérarchique traditionnelle répond mal aux deux derniers besoins pour ceux dont le travail est prescrit par d’autres, sans qu’on juge utile de les consulter.

Douglas McGregor (1960) a montré ensuite que postuler que l’employé aime travailler et satisfaire son besoin d’autonomie et de créativité (ce qu’il nomme « théorie Y ») conduit à des organisations beaucoup plus satisfaisantes pour les employés et plus efficaces que l’hypothèse inverse (« théorie X »).

Enfin, dans le champ de la psychologie cognitive et des théories de la décision, les travaux de Richard M. Cyert, March et Herbert A. Simon, parmi beaucoup d’autres, ont souligné que la description des économistes selon laquelle les individus au sein des organisations maximiseraient de façon rationnelle leur « utilité » ne rendait pas compte des comportements observés (March et Simon, 1958 ; Cyert et March, 1963). Chacun agit aussi en fonction du modèle qu’il a de son identité, des caractéristiques de son rôle, parfois au détriment de son intérêt immédiat. Mark Granovetter (1985) donne l’exemple de l’économiste supposé rationnel qui, déjeunant dans une ville où personne ne le connaît et où il ne pense jamais revenir, donnera selon l’usage et contre toute rationalité économique un pourboire à un serveur inconnu. Des expériences plus récentes du jeu Ultima6 montrent aussi que chacun agit en fonction de normes sociales, en faisant mentir les prédictions de la théorie des jeux.

Des approches sociologiques

Bien que l’autonomie ne figure que rarement dans les dictionnaires de sociologie, la discipline s’est intéressée à cette notion, particulièrement en France, pour rendre compte des transformations du travail, et plus généralement des métamorphoses du capitalisme (Lallement, 2015). Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux conceptions de l’autonomie s’opposent dans les sciences sociales : l’autonomie au travail (ou dans le travail) et l’autonomie du travail. Les sociologues du travail s’intéressent plutôt à la première, les philosophes du social à la seconde dans une perspective radicale de critique du capitalisme.

Les sociologues attribuent historiquement deux types de signification à l’autonomie dans les pratiques qu’ils observent. D’une part, l’autonomie peut correspondre aux tactiques que les travailleurs emploient pour échapper à l’emprise des multiples régulations qui les enserrent (aménagement des cadences, choix des postures, organisation des pauses, etc.). Ces observations sont alors interprétées comme des marques de résistance et de rejet de l’organisation taylorienne. Mais d’autre part, les écarts par rapport aux règles ou la construction collective de nouvelles règles par les travailleurs peuvent aussi révéler leur implication : ils les adoptent pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Dès lors, le management tolère, voire favorise, cette « autonomie », dans la mesure où celle-ci permet d’atteindre une meilleure efficacité que l’application aveugle de normes prescriptives. Les sociologues en viennent ainsi à se distancer quelque peu des schémas néomarxistes qui assimilent autonomie et résistance, et adoptent une position moins défensive : le travail apparaît comme un compromis entre une régulation de contrôle (qui se réfère à la prescription hiérarchique) et une régulation autonome (déterminée par les subordonnés pour accomplir leurs tâches).

À partir des années 1990, l’autonomie a pris un nouveau visage, en lien avec la montée des politiques de flexibilité qui promeuvent l’initiative, la réactivité et la créativité des salariés. Chacun est prié de devenir un petit entrepreneur de soi, et l’autonomie ne se gagne plus contre la hiérarchie, mais avec l’actif concours de celle-ci. La plupart des sociologues constatent qu’il y a davantage d’autonomie au travail que par le passé, mais simultanément que les contraintes de toutes natures n’ont cessé d’augmenter : elles ne sont plus seulement imposées par la hiérarchie, mais aussi par les clients, les fournisseurs ou les pairs. Dans ce contexte, ils se sont particulièrement intéressés à la souffrance au travail (dépressions, suicides, burn-out) engendrée par la conjonction détonante de l’autonomie et des contraintes, quand les salariés ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face à leurs nouvelles responsabilités. Enfin, l’autonomie intéresse aussi les sociologues qui observent les formes alternatives de travail (coopératives, hackerspaces et fablabs), qui sont autant des espaces de production et de coopération que des espaces politiques où s’exprime un rejet des dominations traditionnelles (utopies réelles). C’est dans ces espaces en élaboration, considèrent certains, que l’autonomie au travail pourrait rejoindre l’autonomie du travail défendue par les philosophes (Michel Foucault, Cornelius Castoriadis, André Gorz, etc.).

Des approches anthropologiques

Certains travaux sur l’évolution des groupes humains et animaux suggèrent que ceux qui développent des capacités et des habitudes de coopération entre leurs membres survivent et se développent mieux que d’autres (Harari, 2011/2012). Outre leur meilleure capacité à faire face à des menaces collectives ou à des situations de pénurie (Diamond, 2004/2006), ces groupes coopératifs sont probablement soumis à un moindre stress pathogène (Wilkinson, 2000/2002).

Certains promoteurs d’une plus grande considération et responsabilisation des personnes qui travaillent au sein de l’entreprise sont animés par leurs convictions personnelles, philosophiques ou religieuses, plutôt que par des considérations rationnelles utilitaristes : ils se réclament par exemple de la doctrine sociale de l’Église catholique7 ou d’autres traditions humanistes (Lecomte, 2016). Ils croient que l’Homme est bon et digne de confiance, d’autant plus que, comme nous allons l’expliquer dans le paragraphe qui suit, cette hypothèse est souvent auto-réalisatrice. Nous verrons que ces convaincus sont cependant amenés à dialoguer avec des sceptiques qui ne partagent pas leurs convictions ; les premiers cherchent alors à montrer que leur « modèle » est efficace, afin d’obtenir les ressources et les marges de manœuvre nécessaires pour le mettre en pratique.

Une approche performative et progressive de la confiance et de l’autonomie

Peut-on faire confiance aux collaborateurs ? Est-il naïf d’abolir les contrôles qui, selon Jean-François Zobrist (2014), vexent les salariés honnêtes et leur font perdre leur temps, et dont le coût serait souvent supérieur à celui des abus que d’autres pourraient être tentés de commettre ? L’un de nous a montré ailleurs (Weil, 2008) qu’il faut distinguer la confiance calculée, construite et postulée.

La première n’est pas de la confiance, mais le constat, sur la base d’un certain nombre d’informations objectives, que mon interlocuteur aurait plus à perdre à me décevoir qu’à se comporter loyalement. Comme le professe March, « aimer qui est aimable, croire qui est digne de foi, ce n’est ni de l’amour, ni de la confiance, c’est de l’économie » (Weil, 2000). La deuxième repose sur la construction d’une situation où l’interlocuteur perdrait son crédit, s’exclurait de la communauté, se mettrait en porte à faux par rapport à son identité et au contexte social dans lequel s’encastre chacune de ses décisions, s’il venait à se montrer déloyal. Le bénéfice immédiat qu’il tirerait de sa trahison serait largement compensé par la perte de son crédit au sein de la communauté qui n’en ferait plus un partenaire attractif. Cette construction d’une identité et d’une réputation peut reposer sur une allégeance commune à certaines institutions8. Elle passe aussi par la formation professionnelle pour l’acquisition des savoir-faire nécessaires, l’intégration au sein de clubs, d’associations professionnelles qui promeuvent des valeurs partagées. La troisième modalité de la confiance est un pari performatif : je rends digne de confiance celui que j’honore de ma confiance. Ainsi lorsqu’au début des Misérables, Monseigneur Bienvenue persuade Jean Valjean que celui-ci n’a pas volé ses chandeliers d’argent, mais les a reçus en échange de son engagement d’honnêteté, il oblige Jean Valjean à devenir honnête et digne de la confiance que l’évêque fait à l’ancien bagnard qui vient en réalité de le voler.

En pratique, il y a évidemment des degrés dans la loyauté, la capacité et la vertu des personnes, comme dans la confiance et le crédit qu’on leur accorde. C’est ce qui permet une dynamique vertueuse de construction progressive d’une relation confiante, au niveau individuel ou collectif. On a des informations objectives qui permettent d’anticiper la loyauté du partenaire (confiance calculée). On les complète par des dispositifs qui renchérissent le coût potentiel d’une trahison (confiance construite). Enfin, on se risque un peu au-delà de ce que justifieraient ces garanties (confiance postulée). On s’engage ainsi dans une escalade contrôlée, où le champ de la confiance s’étend progressivement au fil de transactions répétées aux enjeux croissants. Le risque est limité car la relation qui s’est déjà construite donne des gages de fiabilité aux participants et l’espoir des bénéfices qui résulteront de la poursuite de la collaboration encourage leur loyauté.

Comme la confiance, l’autonomie peut être une construction progressive. Au fur et à mesure que le champ de la subsidiarité est étendu, que la marge de décision du salarié s’élargit, celui-ci acquiert la maîtrise qui lui permettra de faire bon usage de son autonomie croissante.

L’entreprise libérée, un concept alternatif ?

Quand le concept d’entreprise libérée apparaît en 2009, une grande part de son succès provient du fait qu’il permet de synthétiser en un raccourci saisissant la longue marche des organisations vers la montée en autonomie des salariés, dans un momentum qui, cette fois, semble le bon.

De nombreuses démarches participatives avaient, en effet, déjà été documentées. Nous avons évoqué le familistère de Godin, l’entreprise tchèque Bat’a, les kibboutz, les coopératives ouvrières. Certaines expériences associaient les salariés à la gestion de l’entreprise, voire la leur confiaient (administrateurs salariés, autogestion, coopératives). D’autres leur donnaient un pouvoir d’analyse et de proposition sur l’organisation du travail de production, comme les groupes semi-autonomes de production expérimentés chez Volvo ou Saab au début des années 1970. Les cercles de qualité des années 1980 (Midler et al., 1984) ont beaucoup contribué à l’introduction des méthodes lean, à une plus grande flexibilité des ateliers, à une meilleure gestion des stocks et à une politique d’amélioration continue aux résultats souvent remarquables. Beaucoup reposaient sur le concept d’empowerment, de subsidiarité, de délégation maximale aux personnes les plus proches de la ligne de production ou des clients, considérant que ceux qui font le travail en connaissent les multiples contraintes et repèrent mieux les opportunités d’amélioration ou d’innovation : « c’est celui qui fait qui sait ». Alors que les grandes bases de données informatiques se développent, qui permettent aux services centraux de connaître les détails de la production de chaque usine, on remarque les vertus d’une faible information des dirigeants et de contrôles espacés sur des performances globales, donnant plus de marge d’expérimentation à l’échelon local (Riveline, 2005, 2018 ; Rigal et Weil, 1986).

En 1983, deux consultants de McKinsey publient un livre de management qui se vendra à plus de trois millions d’exemplaires, Le prix de l’excellence (Peters et Waterman, 1982/1983). Selon leur thèse, parmi les huit principes qui permettent aux entreprises de leur échantillon d’être beaucoup plus performantes que les autres, deux concernent directement notre sujet : « [les entreprises excellentes] favorisent l’autonomie et l’esprit novateur », « elles fondent la productivité sur la motivation du personnel ». Qu’importe qu’une enquête de Businessweek menée deux ans plus tard révèle que les deux tiers des entreprises sélectionnées par Tom Peters et Robert Waterman connaissent alors de sérieuses difficultés. Peters prolongera ce livre en 1992 par Liberation Management (traduit chez Dunod sous le titre L’entreprise libérée en 1993). Tout au long de 700 pages d’exemples édifiants, l’auteur distille 50 recommandations pour décentraliser radicalement l’entreprise en une multitude d’équipes autonomes fonctionnant en réseau.

Il faudra encore une quinzaine d’années pour qu’en 2009 (2012 pour la première version française), Carney et Getz publient Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises. Entre-temps, les sujets relatifs à l’agilité des organisations et aux risques psychosociaux (suite aux cas de suicide parmi les salariés de France Telecom-Orange en 2009) sont progressivement montés en puissance, et l’ouvrage arrive donc au bon moment. Les auteurs considèrent que l’essentiel est de convaincre le PDG de lâcher prise, de renoncer à tout contrôler et de déléguer largement à ses collaborateurs. Getz dépose la marque « Entreprise libérée » à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), tandis que d’autres chercheurs interrogent l’originalité du concept par rapport aux principes établis du management participatif, en menant une enquête sur trois entreprises se réclamant des principes de l’auteur : Favi, Poult et Chrono Flex (Gilbert et al., 2017b) – notons que les deux premières sont depuis lors revenues à un management traditionnel.

Les quatre principes de l’entreprise libérée selon Carney et Getz

L’entreprise libérée renvoie à « une forme organisationnelle radicalement différente dans laquelle les salariés sont entièrement libres d’agir pour le bien de l’entreprise » (Getz, 2012, p. 27). Carney et Getz ajoutent à cette définition quatre principes de fonctionnement pour n’importe quel dirigeant de société (2009/2016, p.15) :

1. Le principe d’égalité : « Cesser de parler et commencer à écouter ». Pour cela, il faut commencer par supprimer les symboles du pouvoir qui marquent les différences entre direction et salariés.

2. Le principe d’appréciation : « Commencer à partager ouvertement et activement sa vision de l’entreprise pour permettre aux salariés de se l’approprier ».

3. Le principe d’auto-motivation et d’auto-direction : « Arrêter d’essayer de motiver les salariés ». Dès lors qu’ils sont libres d’agir, la motivation des salariés est au rendez-vous.

4. Le principe de durabilité : « Rester vigilant ». Le dirigeant libérateur doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérive.

Le 20 février 2015, un documentaire diffusé par Arte, Le bonheur au travail(Meissonier, 2014), contribue à la notoriété des entreprises libérées et bat des records d’audience.

Le concept d’entreprise libérée rencontre néanmoins une résistance, notamment de la part de DRH caustiques, dont certains se regroupent dans un collectif baptisé #MECREANTS (2016) qui pointe le dogmatisme des apologistes de l’entreprise libérée. Si la sur-administration des entreprises par des fonctions centrales envahissantes peut paralyser l’initiative et entraîner une sclérose de l’entreprise et une démotivation des salariés, traiter tous les fonctionnels et l’encadrement intermédiaire de parasites et prôner leur élimination semble une solution un peu simpliste dans des sociétés ayant à faire face à des exigences lourdes de sécurité des produits et des procédés et à rendre compte de leur stricte conformité à de nombreuses régulations.

Certaines entreprises, comme Michelin, tenteront de s’inspirer du courant de l’entreprise libérée et de ses pionniers pour adapter avec pragmatisme leurs pratiques de management. Ne cachant pas leur dette envers cette source d’inspiration, mais avançant avec circonspection, ces entreprises s’excusent presque de leur pusillanimité, disant ne pas être encore prêtes à sauter dans le grand bain et préférant multiplier les expérimentations dans les sites volontaires et les faire connaître en interne. Elles seront parfois enrôlées malgré elles et citées comme caution d’un mouvement qu’elles regardent avec intérêt, respect et prudence.

Une raison de leur circonspection est que Carney et Getz se focalisent sur la psychologie du dirigeant et la nécessité que celui-ci lâche prise. Si nous jugeons ce volontarisme des dirigeants essentiel, il ne suffit pas à garantir que l’entreprise saura faire face à tous les défis de l’action collective, notamment ceux que nous allons rappeler dans les lignes qui suivent. Le caractère volontairement incomplet des prescriptions de Carney et Getz9 explique peut-être le succès de certaines approches alternatives ou complémentaires à l’entreprise libérée que nous examinerons dans la suite de ce chapitre.

Point aveugle de l’entreprise libérée : les contraintes de l’action collective

La division taylorienne entre les prescripteurs du travail et les exécutants s’avère à la fois frustrante pour ces derniers et inefficace dans un monde instable, nécessitant une forte agilité pour adapter ou réinventer en permanence l’offre et la manière de la produire, en mobilisant toute l’intelligence disponible dans l’organisation. L’exigence d’agilité ne doit cependant pas faire oublier que l’action collective efficace induit des contraintes que les organisations les plus soucieuses de l’épanouissement de leurs membres doivent prendre en compte.

Coordination de l’action

L’artisan libéral est plus autonome que le salarié des entreprises traditionnelles. Mais si l’artisanat est bien adapté aux cas où un individu peut acquérir seul la maîtrise de son art, beaucoup d’activités reposent sur la coordination de compétences trop nombreuses pour qu’un seul individu les maîtrise toutes. Une organisation stable, au sein de laquelle les rôles sont bien définis, est plus adaptée à la gestion d’une centrale nucléaire ou d’un porte-avions qu’un groupement d’artisans. Selon Ronald Coase (1937), les entreprises (dont les salariés dépendent d’une autorité régulatrice, en général la hiérarchie) sont plus efficaces que les marchés (sur lesquels chaque transaction fait l’objet d’une négociation ponctuelle indépendante) pour des tâches demandant beaucoup de coordination.

Il existe par ailleurs des formes intermédiaires entre la dépendance du salarié au sein de l’entreprise et l’indépendance entre acteurs d’un marché. Walter W. Powell (1990) a ainsi décrit le fonctionnement de réseaux d’acteurs interdépendants appelés à travailler ensemble de manière récurrente, comme les divers corps de métiers sur un chantier ou la coopération entre petites entreprises technologiques qui associent leurs compétences pour fournir un produit intégré. Nous verrons dans notre enquête comment certaines entreprises se sont inspirées de ce modèle, en imaginant l’interaction de mini-entreprises au sein d’une organisation plus vaste.

Développement et capitalisation des compétences individuelles et collectives

Pour accomplir ses objectifs, une organisation doit développer des compétences tant individuelles que collectives. Ces savoir-faire complexes et distinctifs doivent être capitalisés pour les rendre accessibles aux collaborateurs lorsqu’ils en ont besoin, notamment ceux qui sont nouveaux dans l’organisation. Cette capitalisation a parfois lieu dans divers pôles d’expertise ainsi que dans les règles et procédures encadrant le travail. Or les promoteurs des entreprises libérées cherchent à lutter contre la prolifération des services fonctionnels et des procédures contraignantes. Il faut donc trouver d’autres moyens de conserver et de développer ces savoir-faire, y compris ceux qui concernent l’articulation des actions individuelles, des savoirs (ou compétences) de management et d’organisation qui permettent, selon l’expression souvent attribuée à Peter Drucker, « d’accomplir des choses extraordinaires avec des gens ordinaires ».

Respect des attentes des tiers et des obligations réglementaires

L’autonomie peut aussi être une source de danger. Le pilote de ligne ou le conducteur de train doivent respecter à la lettre les consignes pour ne pas mettre en péril la sécurité des passagers, quitte à participer par ailleurs à une réflexion sur l’amélioration de ces règles. Quand bien même la violation des consignes permettrait de mieux atteindre l’objectif, comme lorsque le pilote “Sully” sauve ses passagers en atterrissant sur l’Hudson10 ou que le Prince de Hombourg de Heinrich von Kleist gagne la bataille en enfreignant les ordres, elle ne peut être encouragée par les institutions.

D’une manière générale, une entreprise doit respecter des contraintes réglementaires afin de garantir la qualité et l’absence de dangerosité de ses produits et la sécurité de ses salariés. Cette responsabilité collective contraint fortement l’autonomie de chacun, oblige à une traçabilité dans des formes imposées. Une chaîne de fabrication de médicaments ou de produits alimentaires doit garantir l’absence de contamination. Jusqu’où peut-on se passer de l’expertise des services en charge de la conformité aux différentes législations et règlements ? Jusqu’où peut-on laisser leur consultation à l’initiative d’acteurs de terrain agacés par le foisonnement des procédures ?

Rupture dans la stratégie et les objectifs du collectif

L’entreprise peut être amenée à adapter ses objectifs ou l’architecture de son offre, parfois de façon brutale, voire à promouvoir des innovations qui repositionnent les rôles de chacun. Peut-on raisonnablement attendre que les salariés d’une entreprise de marine à voile décident spontanément qu’il faut miser sur la technologie encore peu performante des bateaux à vapeur ? Ceux des relais de poste à cheval, sur l’avènement de l’automobile, ou les fabricants de bougies, sur la production d’ampoules électriques ? La crème des chimistes spécialistes des films photosensibles de Kodak pouvait-elle pousser l’entreprise à miser sur un passage rapide à la photographie numérique ? Il faut des organisations d’une grande maturité pour prêter une attention collective aux signaux faibles susceptibles de mettre en question leur identité. Une cellule de réflexion stratégique peut y contribuer.

Nous venons de voir que la nature des activités d’une entreprise conditionne les marges d’autonomie qu’elle peut accorder à ses collaborateurs. Si l’organisation industrielle s’avère, pour des productions complexes et pour la capitalisation des savoirs, plus efficace que la réunion d’artisans isolés, est-il toujours judicieux de transformer les entreprises en un réseau d’équipes indépendantes ? Face aux contraintes de coordination d’un énorme projet, l’autonomie dévolue aux équipes n’est-elle pas largement illusoire ?

Quelques autres alternatives à l’organisation taylorienne

Comme nous venons de le voir, le fait que le leader « libérateur » lâche prise, écoute ses collaborateurs et renonce à ses attributs statutaires ne suffit pas à garantir que l’organisation libérée résolve ses problèmes de coordination de l’action collective, de développement et de capitalisation des compétences, de garanties données aux tiers, ni sa capacité à se transformer plus ou moins radicalement lorsque c’est opportun. Quelques formes complémentaires d’organisation pourront donc être utiles aux dirigeants souhaitant donner plus d’autonomie à leurs collaborateurs. Nous allons en examiner quelques-unes.

Les organisations prosaïques

Sans chercher à promouvoir par principe des organisations au leader discret, March (1982/2000, 1988) montre que le succès d’une organisation tient rarement à la présence d’un leader héroïque, et que, comme dans Guerre et paix, de flegmatiques, ternes et méthodiques Khoutouzov l’emportent souvent sur des Napoléon plus flamboyants et interventionnistes.

Parmi les conditions permettant à des organisations de fonctionner sans leader omniprésent, March identifie la compétence diffuse (les gens qui font le travail savent le faire et ceux qui ne savent pas sont empêchés ou s’interdisent eux-mêmes de le faire), l’initiative (les problèmes sont traités localement, rapidement et de manière autonome, ce qui repose sur le droit à l’erreur11), l’identification (le fait que les membres de l’organisation aient le sentiment d’un destin partagé, d’une confiance mutuelle, d’une identité collective) et la coordination discrète (grâce à des procédures routinières, des modes opératoires standardisés, des flux de signaux et d’informations qui font que chacun peut comprendre ce qui se passe et anticiper ce que d’autres vont faire, et aussi grâce à une certaine redondance12).

Libérer une organisation du besoin d’une hiérarchie contraignante ou d’un leader héroïque repose donc sur la construction d’un environnement particulièrement favorable et adapté au contexte des actions à mener. Sans cette construction délicate, l’organisation risque de manquer d’efficacité, de résilience, de durabilité. L’objet de notre démarche est de documenter comment certaines organisations ont tenté et parfois réussi une telle construction.

Trois des points évoqués par March nous semblent mériter une attention particulière : la construction et la promotion d’une vision commune et d’un récit partagé, la capacité d’explorer, de s’adapter et d’apprendre que permet une certaine tolérance aux erreurs et aux déviances, enfin, la préservation de la cohésion en cas de divergence. Nous examinerons comment les organisations de notre échantillon abordent ces sujets.

La sociocratie et l’holacratie

Sociocratie et holacratie entretiennent d’évidentes parentés en tant que modes d’organisation alternatifs. Ce sont des systèmes très codés, reposant sur un vocabulaire spécifique figurant ci-après en italique.

La sociocratie nous vient des Pays-Bas, même si le terme en a été forgé par Auguste Comte dès 1851 dans le cadre de ses réflexions de philosophie politique. Au sens large, elle peut être vue comme un domaine de pratiques et de connaissances se référant à l’exercice direct du pouvoir par des personnes reliées les unes aux autres autour d’intentions communes. Dans les années 1970, elle a été mise en place dans son entreprise familiale par l’ingénieur néerlandais de culture quaker Gerard Endenburg (1998), qui en a exposé les règles.

La sociocratie repose sur quatre principes13.

L’organisation en cercles. Chaque individu est membre d’au moins un cercle, celui de son unité de travail. Chaque cercle établit ses propres règles de fonctionnement, choisit son facilitateur et son secrétaire. Il veille à la réalisation de sa mission, à l’amélioration de la qualité et à l’éducation permanente de ses membres. Il y a une hiérarchie de cercles, le cercle supérieur jouant le rôle de conseil d’administration. Des cercles peuvent être créés pour résoudre des problèmes spécifiques.

La prise de décision par consentement. La prise de décision se fait par consentement : tant qu’un membre d’un groupe a une objection importante et raisonnable, le groupe discute pour lever celle-ci (en cas de blocage, la décision remonte dans la structure de l’organisation).

Le double lien. Un cercle est lié au cercle supérieur par un double lien : un premier lien (que nous pourrions assimiler à un « préfet »14, responsable de l’unité opérationnelle) est nommé par le cercle supérieur, tandis qu’un second lien, distinct (que nous assimilons à un « député »), est désigné par le cercle et donne ou non son consentement aux décisions prises par le cercle supérieur.

L’élection sans candidat. Les fonctions (dont celle de «député») sont attribuées à l’issue d’une élection sans candidat. Chacun propose une personne pour une fonction en justifiant son choix.

Notons que la sociocratie fonctionne à côté de la hiérarchie traditionnelle. Elle crée un espace de décision par consentement dans lequel la hiérarchie est temporairement effacée, ce qui n’est pas sans poser des problèmes : il peut être difficile au sein des cercles de s’abstraire du pouvoir qui existe hors des cercles. La sociocratie semble avoir essentiellement pour fonction de s’assurer que chacun a voix au chapitre. Il semble implicite que le premier lien du cercle supérieur (non élu) est le patron de l’entreprise.

L’holacratie peut être considérée comme un produit dérivé de la sociocratie. Elle a été développée par Robertson (2015/2016) dans sa propre entreprise de logiciels à Philadelphie, qui l’a ensuite déposée comme marque (Holacracy®). Elle repose – moyennant un certain nombre de variantes terminologiques et d’adjonctions (l’holacratie distingue, par exemple, les réunions organisationnelles et opérationnelles, elle introduit les concepts de rôles et de redevabilités, ainsi que l’expression des tensions) – sur des processus d’organisation similaires à ceux de la sociocratie. Mais à la différence de celle-ci, elle vise à réaliser une « holarchie », c’est-à-dire un système de distribution du pouvoir à l’ensemble des acteurs de l’organisation. Autre élément différenciant, elle se présente comme un système d’exploitation complet « clé en mains » avec une constitution (la version 4.1, disponible sur Internet15, ne fait pas moins de 28 pages) qui s’inspire de la structure des langages de programmation orientés objets. L’autorégulation recherchée des entités autonomes s’appuie donc sur un système perçu comme passablement prescriptif et rigide par ceux qui le critiquent16.

Le fonctionnement holacratique semble poursuivre un objectif de dépersonnalisation des décisions : le collaborateur est défini par son (ou ses) rôles, rien de personnel ou d’affectif dans ce qu’il subit ou impose ; tout doit être explicite17. L’holacratie met moins en place une démocratie qu’une subsidiarité effective : tout ce qui fait consensus parmi les rôles concernés est décidé sans recours à l’autorité supérieure.

Si la sociocratie et l’holacratie apparaissent comme deux modes d’organisation libérés de l’arbitraire des chefs, où tout semble discutable, où toute décision semble « traçable » et peut formellement être mise en cause, il reste à prouver que le poids des règles, des procédures et des rituels n’est pas plus oppressant que celui des chefs qui assument parfois brutalement leur pouvoir, et que le premier lien du cercle supérieur arbitre avec plus de discernement que le patron qu’il est de fait. Toute organisation est, en effet, gouvernée à la fois par des personnes et par des règles qu’on applique sans toujours connaître leur origine ou leur justification (Cyert et March, 1963). La question de la manière dont ces règles évoluent est cruciale pour que l’organisation s’adapte aux évolutions de son environnement et aux aspirations de ses membres.

Les organisations opales

En 2014 (2015 pour la version française), Laloux, ancien consultant chez McKinsey, publie Reinventing Organizations, où il présente les « entreprises opales » comme le stade le plus évolué d’une succession de formes organisationnelles, après ceux de l’impulsivité, du conformisme, de la réussite et du pluralisme18. Sa référence est la capacité d’auto-organisation des êtres vivants. Les exemples recouvrent assez largement les entreprises libérées identifiées par Carney et Getz (2009/2016), mais l’analyse de Laloux se penche aussi sur les dispositifs concrets de coordination et d’ajustement des acteurs, avec des exemples particulièrement inspirants comme le réseau d’infirmières à domicile Buurtzorg aux Pays-Bas. Notons que dans son ouvrage, Laloux fait aussi explicitement référence à HolacracyOne, la société de services créée par Robertson pour diffuser son « produit » Holacracy®.

Le regard de Laloux sur les organisations est porteur de trois idées majeures : l’autoorganisation (self-management) des individus et des équipes, à la manière des cellules et des organes qui ont leur fonctionnement autonome ; la prise en compte des individus dans toutes leurs facettes (wholeness), en intégrant autant que la raison, la force et la détermination actuellement valorisées, d’autres facettes comme la vulnérabilité, les émotions ou l’intuition ; une raison d’être évolutive (evolutionary purpose), qui se révèle en se mettant à l’écoute de ce que l’organisation veut devenir et servir, mais qui ne se définit pas a priori en vue de l’atteindre. On retrouve ces deux derniers points dans le modèle des « organisations tressées » (braided organizations) (Zarka et al., 2019).

Laloux ne se contente pas d’énoncer ces principes mais s’intéresse de près à la façon dont ils peuvent être déclinés concrètement au sein des organisations.

L’entreprise délibérée

Bien que visant, elle aussi, à lutter contre l’hétéronomie au travail, le désengagement des salariés et les risques psychosociaux, la notion d’entreprise délibérée, issue des travaux de Clot (2010) et du titre éponyme de l’ouvrage collectif dirigé par Detchessahar (2019), provient d’une toute autre tradition. Elle combine l’approche des sciences de gestion avec celle de la psychologie du travail dans le cadre d’une vision politique (i.e. qui est relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir dans une société organisée) de l’entreprise. Ce qui est étudié dans cette perspective, ce sont les conditions d’un dialogue « authentique » – non instrumental et non déconnecté de la réalité du travail – autour de la qualité du travail et de la construction de la prescription du travail, en cherchant à lever les obstacles qui empêchent le travail « bien fait ». Foin ici de libération de la parole, d’écoute même bienveillante ou d’espaces autonomes d’expression ! Ce qui est central, c’est le processus de décision. Il ne s’agit pas de discuter pour discuter, mais de décider de l’action commune et de ses règles à travers un dialogue qui en tisse et retisse les fils. L’entreprise délibérée cherche l’espace pour une fonction politique de la discussion ; elle vise à construire un cadre où puisse se déployer la controverse sur les critères d’un travail bien fait (conflits de critères ou coopération conflictuelle) et sur les règles de l’art de l’activité. Selon Clot, la controverse en elle-même, dans la confrontation des différents points de vue, permet de découvrir des « angles morts », des niches de performance, « à mesure que les objections repoussent les limites du connu » (Detchessahar, 2019, p. 10). C’est ainsi que l’organisation augmente sa puissance d’agir.

Mais là où Detchessahar propose de faire animer espaces et dispositifs de délibération par l’autorité hiérarchique, en considérant que « pour peser sur le cadre politique de l’action, [la discussion] doit se dérouler en présence de l’autorité » (2019, p. 12), Clot met en garde contre le fait que la présence de la hiérarchie constitue parfois un facteur d’empêchement, inhibant l’expression nécessaire de certaines tensions. C’est, selon le rapport parlementaire du député Michel Coffineau (1993), une des causes de la désaffection progressive envers l’exercice du droit d’expression des salariés mis en place par les lois Auroux en 198219. Coffineau indique aussi que « faute de temps et des moyens nécessaires, les salariés ne peuvent préparer les réunions. Il est donc difficile au groupe de résoudre ses conflits latents avant la réunion d’expression. Les participants préfèrent donc se censurer plutôt que de mettre en péril, pour un résultat aléatoire, la cohésion du collectif de travail » (1993, p. 29).

Aussi cette démarche, appliquée chez Renault à l’usine de Flins (Bonnefond, 2019), consiste-t-elle à « équiper » les collectifs dans l’instruction de leurs propres conflits de critères internes pour qu’ils se sentent comptables de leur propre activité. C’est ce qui leur donne le crédit suffisant pour faire autorité auprès de la hiérarchie qui peut alors être mise dans la boucle de délibération et de décision. Un opérateur référent-métier, élu par ses pairs, prépare avec la hiérarchie et les syndicats l’organisation de la « coopération conflictuelle » autour de la qualité du travail.

Detchessahar montre d’autres exemples de délibération fructueuse dans d’autres contextes (banque, professions de santé). À certains égards, la transformation entreprise dans certains sites de Michelin, qui ne se revendique d’aucun modèle particulier, semblerait avoir aussi puisé à cette source d’inspiration (Ballarin, 2019).

Le bricolage

Si nous avons décrit quelques modèles de référence, ce n’est pas pour suggérer qu’une entreprise devrait choisir entre eux. Tous ces modèles ont été développés pour répondre à un besoin (la rationalisation des processus, l’expression et l’implication des collaborateurs, la résilience, le besoin de règles équitables, la stimulation de l’auto-organisation, la mise en œuvre d’une délibération efficace…). Tous et bien d’autres peuvent inspirer des responsables, qui piocheront ici ou là telle idée, telle pratique, tel outil ou instrument qui leur sembleront adaptés aux besoins de leur organisation, en respectant cependant un principe de cohérence entre les outils utilisés (voir chapitre 6).

Le management, comme toute science du concret20, est fondé sur un bricolage21, un « bris-collage » de diverses idées (Lévi-Strauss, 1962). Nous allons voir à travers une dizaine de cas comment des entreprises, dans des contextes très divers, ont su bricoler une transformation conduisant à renforcer l’autonomie de leurs collaborateurs. Notre lecteur pourra à son tour bricoler à partir des pratiques qu’il jugera intéressantes.

- 1. Nous ne développons pas ici les autres caractéristiques de l’économie de la connaissance qui se développe grâce aux technologies de la donnée.

- 2. Au grand scandale de certains de ses camarades de la CGT, Hyacinthe Dubreuil, de retour en 1929 d’une expérience de travail chez Ford à Détroit, vantera dans Standards les mérites de la machine et du travail à la chaîne.

- 3. Les sociétés coopératives de production peuvent prendre en France la forme juridique de société coopérative et participative (SCOP) ou de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), selon que leur capital est plus ou moins ouvert à des parties prenantes extérieures à l’entreprise. Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) offrent un statut d’entrepreneur salarié à des travailleurs indépendants souhaitant mutualiser certaines fonctions et bénéficier du support de la coopérative.

- 4. Les rapports d’Agnès Touraine et Stanislas Guérini, puis de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard sur la « raison d’être » des entreprises, qui ont été produits dans le cadre des réflexions préliminaires à la loi PACTE, renouent avec cette approche institutionnaliste. Mathieu Detchessahar (2019) propose une analyse de ces processus de délibération et de leur organisation.

- 5. Souvent représentée ultérieurement par une pyramide dans la littérature sur la motivation.

- 6. Dans le jeu Ultima, on donne à un premier joueur une somme de 100$ $ à partager selon les règles qu’il fixera avec un second joueur qu’il ne voit ni ne connaît et dont il est inconnu. Le jeu ne se reproduira pas. Le second joueur accepte ou non le partage. S’il le refuse, les joueurs ne reçoivent rien. La théorie des jeux suggère que le second a intérêt à accepter tout partage, même très inégal, puisque sinon il n’a rien, donc que le premier a intérêt à presque tout garder pour lui, en proposant par exemple 1$ $ au second. On observe en fait expérimentalement que le premier proposera plutôt en moyenne 40$ $ au second, sans abuser de sa position stratégique. Bien lui en prend, car les seconds joueurs refusent souvent des rétributions trop faibles, préférant se rebiffer que d’empocher les 10$ $ que le premier leur aurait laissés.

- 7. Voir la thèse de doctorat (en cours) de Louise Roblin au CERAS ou les travaux animés par le Père Baudoin Roger, Armand Hatchuel et Olivier Favereau au Collège des Bernardins.

- 8. C’est ce que font deux partenaires méfiants qui stipulent dans leur contrat l’autorité d’arbitrage ou judiciaire à laquelle ils entendent soumettre leurs éventuels différends.

- 9. Pour Carney et Getz, chaque entreprise doit trouver une méthode de mise en œuvre de la libération adaptée à son contexte. Ils ne se préoccupent donc pas des détails d’intendance (de minimis non curat praetor ).

- 10. Le 15 janvier 2009, Chesley B. Sullenberger dit Sully sauva son avion en détresse et ses passagers, en se posant sur l’Hudson au mépris des procédures de sécurité.

- 11. Ce droit à l’erreur sera plus facile à mettre en œuvre si des dispositifs permettent d’éviter que tout le monde voie en permanence tout ce qui se passe, ce qui peut être contradictoire avec une injonction de transparence (voir ci-après, chapitre 5).

- 12. Cette redondance, des individus, de leurs compétences ou des ressources, donne à l’organisation une certaine résilience si quelqu’un est indisponible ou défaillant, notamment le chef (tout le monde est important, mais personne n’est indispensable), ou lorsqu’il faut faire face à une augmentation des demandes externes.

- 13. Cette description de la sociocratie est principalement fondée sur l’article dédié de Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociocratie, consulté le 30/8/2019).

- 14. Ces appellations de préfet et député sont les nôtres et reflètent notre compréhension du système.

- 15. Voir https://github.com/holacracyone/Holacracy-Constitution-4.1-FRENCH/blob/master/Constitution-Holacracy.md

- 16. Voir par exemple la critique du Centre français de sociocratie, qui porte également sur le versant mercantile de l’holacratie, disponible sur http://www.sociocratie-france.fr/2018/05/quelles-differences-entre-la-sociocratie-et-l-holacratie.html

- 17. L’article 4.1.5 de la constitution (version 4.1) précise explicitement que « les attentes implicites n’ont aucun poids ».

- 18. Laloux distingue les organisations primitives fondées sur l’impulsivité du chef de gang et la pensée magique (rouges), les systèmes policés par des institutions, des règles et une organisation hiérarchique liées aux statuts et traditions (ambres), des sociétés fondées sur la méritocratie, l’innovation, le désir de réussite (oranges), des familles acceptant la différence des normes et le pluralisme des talents (vertes) et enfin les organisations évolutives (opales) dont le chef peut s’effacer puisque la « raison d’être » collective sert de boussole à chacun.

- 19. Dans la foulée de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République (mai 1981), l’esprit général des lois Auroux et du rapport qui les avait précédées peut être résumé par deux grandes idées : la première était l’idée d’une extension de la citoyenneté à la sphère de l’entreprise – « citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans leur entreprise » (Auroux, 1982, p. 4). La seconde était que « les travailleurs doivent devenir les acteurs du changement dans l’entreprise » (Ibid ., p. 19).

- 20. Claude Lévi-Strauss oppose la science première ou « science du concret » – nous parlons plutôt de technologie dans le champ du management (Weil, 2012) – à la science moderne.