Allégements du coût du travail : pour une voie favorable à la compétitivité française

Au laboratoire Huile sur toile Esmein Maurice (1888-1918) © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost

Préface

Le coût du travail est l’un des sujets les plus anciens et les plus débattus en matière de politique économique. C’est un facteur important de la capacité des entreprises à se développer tout en créant de l’emploi.

Depuis plusieurs décennies, le constat a été fait que les charges sociales sont plus élevées en France que chez nos principaux partenaires et concurrents. Le législateur a pris de nombreuses mesures d’allégement visant à compenser ce problème de compétitivité ainsi que celui résultant de la réduction de la durée du travail.

Un certain nombre d’économistes ont convaincu la collectivité de focaliser ces allégements sur les tranches de salaire à proximité immédiate du Smic. Par construction, ces mesures bénéficient donc principalement aux entreprises qui emploient des travailleurs peu qualifiés.

L’argument constant et décisif de ces experts est qu’il est créé ainsi davantage d’emplois que si les allégements bénéficiaient également à d’autres tranches de salaires. Ils concèdent que cette tactique, longtemps résumée par le mot d’ordre « enrichir la croissance en emplois », revient ni plus ni moins à diminuer la productivité du travail à échelle macroéconomique. Mais, concluent-ils formellement, ce serait la seule voie possible pour créer de l’emploi.

Cette note remarquable de Gilles Koléda casse ce « consensus » et a le mérite considérable de relancer un débat nécessaire. L’équilibre du marché du travail est un élément important, mais un élément seulement, de la dynamique générale de l’économie. À ne s’intéresser qu’au fonctionnement du premier, on en vient à émettre des recommandations, fussent-elles « consensuelles », que contredit l’étude de la seconde.

En pratique, les Français sont devant un choix. D’un côté, une stratégie qui consiste à favoriser la création d’emplois peu qualifiés, dont il se trouve qu’ils sont statistiquement concentrés dans les entreprises les moins exposées, au prix d’un alourdissement relatif des charges supportées par les entreprises plus innovatrices et exportatrices. De l’autre, une stratégie de la compétitivité, qui repose sur un schéma certes un peu plus élaboré mais autrement bénéfique pour la collectivité.

En allégeant le coût du travail non plus au voisinage immédiat du Smic mais sur les salaires intermédiaires, on donne aux entreprises exposées à la concurrence internationale les moyens de restaurer leurs marges, d’investir dans l’appareil productif et dans l’innovation.

Comme le montrent les travaux de Gilles Koléda, dans cette note, cela génère à horizon de dix ans plus de croissance, plus de productivité, plus d’exportations et surtout autant d’emplois que l’approche précédente. Au passage, nos voisins allemands en ont fait la démonstration en vraie grandeur sous nos yeux, depuis le lancement de l’Agenda 2010 par Gerhard Schröder en 2003.

Cette stratégie, qui fait le pari de la compétitivité et de la montée en gamme, a ses exigences. D’abord elle se déploie sur le temps long : puisque les allégements sont financés par des hausses de prélèvements ou des diminutions de dépenses publiques, il faut compter trois ans environ avant que les effets bénéfiques prennent le pas sur le choc négatif de demande à court terme.

Deuxièmement, elle ne produit pleinement ses effets qu’en situation de progression modérée de la masse salariale et des dividendes – tout comme l’option alternative d’ailleurs. Cela suppose donc une sagesse de la part des partenaires sociaux et des actionnaires pour privilégier l’investissement et l’emploi sans céder à la tentation de « récupérer les allégements ».

Enfin, comme toute mesure de « dévaluation fiscale », ses effets s’estompent rapidement dans le temps. Il ne s’agit donc pas d’une martingale mais d’une « bouffée d’air » : les mesures d’allégements ouvrent une fenêtre d’opportunité pour mettre en place des réformes structurelles (partage des fruits de la croissance, effort de R&D et de formation, modernisation de l’appareil productif, montée en gamme…) sur la base desquelles fonder une croissance durable.

Louis Gallois et Denis Ranque, co-présidents de La Fabrique

Résumé exécutif

En 2016, lorsque les dispositifs du CICE et du pacte de responsabilité auront atteint leur

plein régime, l’ensemble des mesures d’allégement du coût du travail frôlera les 50 milliards d’euros (allégements généraux sur les bas salaires, CICE et pacte de responsabilité). Environ 52 % de ces allégements concernera les rémunérations inférieures à 1,3 SMIC et 67 % les rémunérations inférieures à 1,5 SMIC. Pourtant, certains économistes, spécialistes du marché du travail, plaident régulièrement pour un ciblage encore plus prononcé des allégements de cotisations sociales sur les bas salaires.1

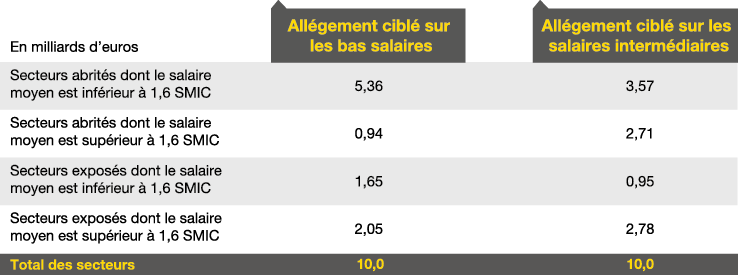

La note examine la robustesse de leurs arguments et propose un scénario alternatif, dans lequel les allégements de cotisations à la charge des employeurs seraient orientés vers les salaires intermédiaires, situés entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC. Cette mesure s’avère en effet plus favorable à la compétitivité, sans hypothéquer l’emploi. Les simulations, tablant sur un allégement de 10 milliards d’euros financé par un relèvement de la TVA, livrent les résultats suivants.

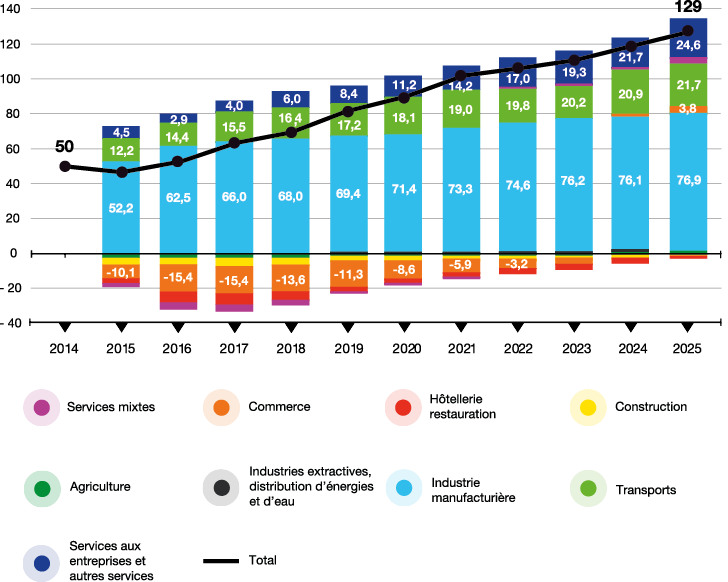

Le scénario optimal, tant du point de vue de l’amélioration du solde extérieur que de celui de l’emploi, est celui d’un hypothétique ciblage sur les secteurs exposés à la concurrence internationale. La meilleure compétitivité internationale de nos produits conduit à plus d’exportations, donc à la création des emplois nécessaires pour produire les biens et services exportés ainsi que des emplois induits. Le PIB serait supérieur de plus de 0,6 point à celui du compte de référence au bout de 10 ans. L’amélioration du solde extérieur y contribuerait pour un peu moins de 0,4 point. Environ 130 000 emplois supplémentaires seraient créés par rapport au scénario de référence, dont 77 000 dans l’industrie.

Inversement, le ciblage le moins performant est celui qui concerne les secteurs abrités. Ces secteurs diffusent peu au reste de l’économie et l’élasticité prix de la demande qui leur est adressée est relativement faible, de sorte que les effets économiques d’un tel ciblage sont plus discutables. Le PIB ne retrouverait son niveau du compte de référence qu’au bout de 10 ans. À cet horizon, les 43 000 emplois supplémentaires créés ne proviendraient que de l’affaiblissement de la productivité du travail, les emplois étant principalement créés dans des secteurs pour lesquels la productivité du travail est inférieure à la moyenne de l’ensemble de l’économie.

Ces deux ciblages sectoriels ne sont de toute façon pas réalisables en pratique, puisqu’ils seraient assimilés à des aides d’État sectorielles. On doit donc examiner l’efficacité de ciblages sur des tranches de salaires données, manœuvre qui, compte tenu des différences sectorielles dans la distribution de masse salariale, induit un certain niveau de focalisation des allégements. Deux ciblages sont réalisés : l’un sur les bas salaires (salaires inférieurs à 1,6 SMIC) et un sur les tranches de salaires médianes (entre 1,6 et 3,5 SMIC), pour lesquelles on sait que les densités de salariés sont élevées dans les secteurs industriels ouverts à la concurrence internationale.

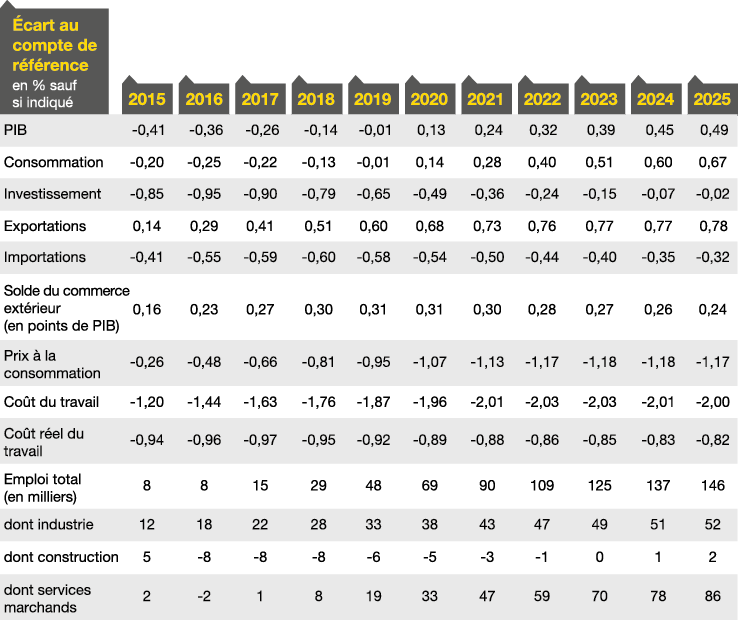

On s’attend à ce que le ciblage sur les bas salaires soit favorable à l’emploi et à ce que celui sur les salaires intermédiaires améliore la compétitivité. Or, les deux scénarios produisent autant d’emplois l’un que l’autre : environ 75 000 emplois supplémentaires au bout de 10 ans. La supériorité d’un ciblage sur les bas salaires en termes d’emplois créés n’est vraie qu’à court terme. Rapidement, les suppléments d’emplois par rapport au compte de référence deviennent comparables entre les deux scénarios.

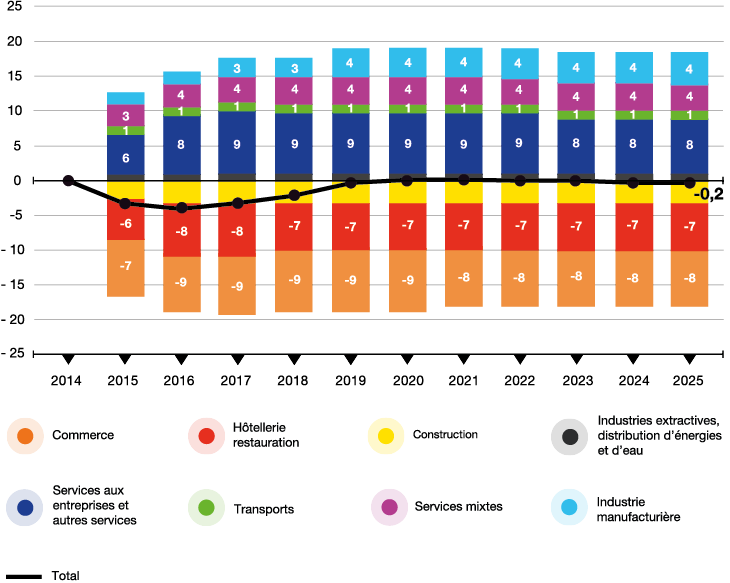

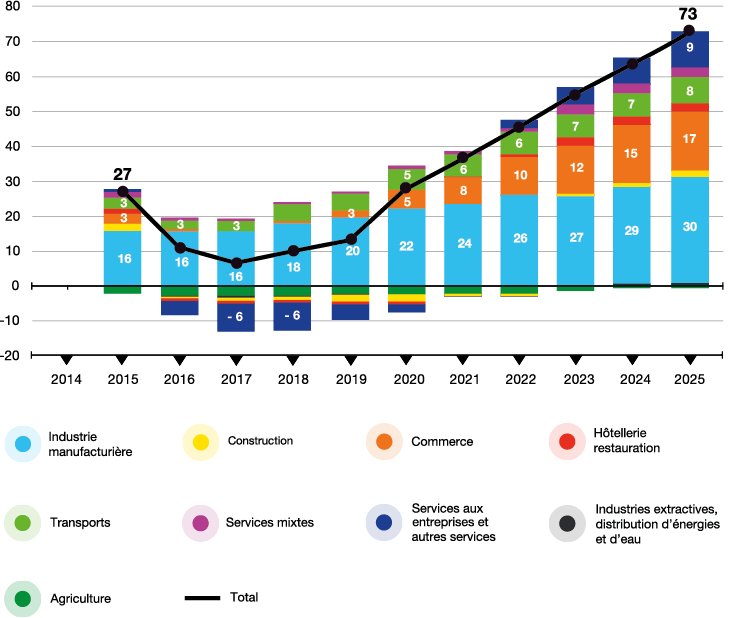

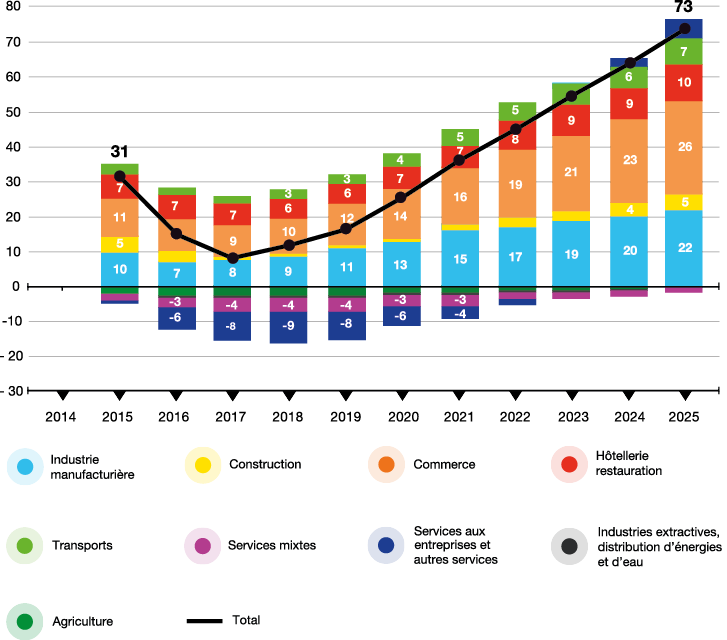

Toutefois, ces emplois ne sont pas créés dans les mêmes secteurs. Un ciblage sur les salaires médians crée 8 000 emplois de plus dans l’industrie qu’un ciblage sur les bas salaires, 4 000 dans les services aux entreprises, 4 000 dans les services mixtes, 1 000 dans le secteur des transports. En revanche cela crée 9 000 emplois de moins dans le commerce, 8 000 dans l’hôtellerie et la restauration et 3 000 dans le secteur de la construction.

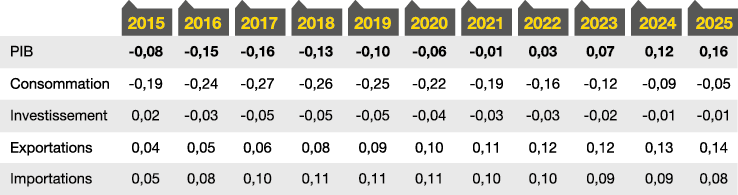

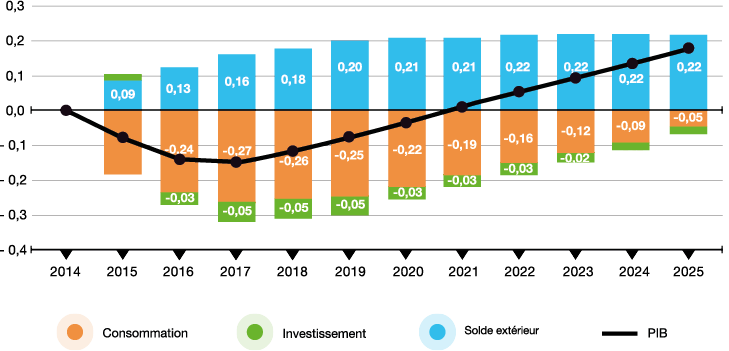

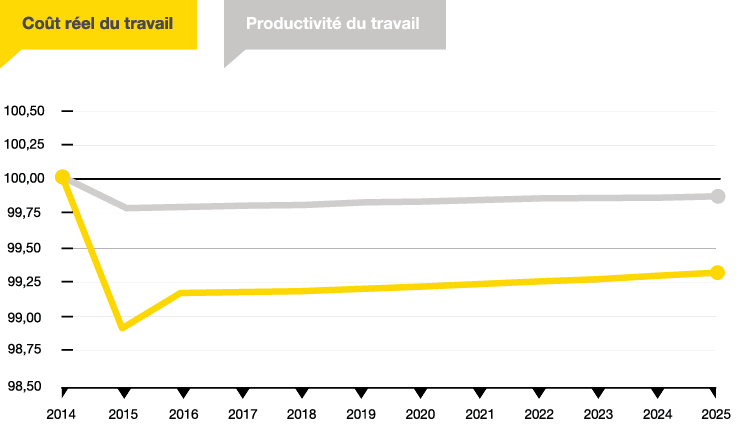

Par ailleurs, le ciblage sur les salaires intermédiaires est bien plus favorable à la compétitivité et à la croissance. Au bout de 10 ans, le PIB s’est accru de 0,26 point par rapport à son niveau de référence, contre 0,16 point dans le cas d’un ciblage sur les bas salaires. Le solde extérieur contribue pour environ 40 % à cette différence. De plus, le coût réel du travail par unité produite est davantage orienté à la baisse dans le cas d’un ciblage sur les salaires médians, ce qui laisse augurer d’une plus grande pérennité des effets positifs de la mesure.

Le volume d’emplois créés, critère décisif des partisans d’un allégement du coût du travail sur les bas salaires, doit donc être mis en balance avec un autre paramètre essentiel : l’effet de composition ou de structure. Le ciblage sur les bas salaires favorise mécaniquement des secteurs peu exposés à la concurrence internationale et légèrement moins productifs que la moyenne de l’économie. L’objectif d’emploi est alors privilégié au détriment de celui de compétitivité. Or, dans le long terme, l’amélioration de la compétitivité permet de créer des emplois supplémentaires et de qualité, tandis que l’inverse n’est pas vrai : la création d’emplois peu qualifiés dans les secteurs abrités a peu de conséquences en termes de compétitivité. Un ciblage plus favorable aux secteurs industriels et exportateurs nous semble mieux correspondre à la situation de l’économie française, caractérisée par une compétitivité dégradée et une croissance faible.

- 1 – Voir par exemple la Tribune du Monde en date du 4 février 2014 : « Réduction des charges : priorité aux bas salaires ! ». Voir aussi la note de Sylvain Catherine, Augustin Landier et David Thesmar publiée en février 2015 par l’institut Montaigne (« Marché du travail : la grande fracture »).

Executive summary

In 2016, by which time the CICE2 and the Pacte de responsabilité3 will be established, the set of fiscal measures to reduce labour costs in France will represent almost 50 billion euro (general reductions for low wages, CICE and Pacte de responsabilité). Around 52% of these reductions will concern pay of less than 1.3 times the minimum wage, and 67% pay under 1.5 times the minimum wage. However, some economists specializing in the labour market regularly call for even more targeted reductions of social security contributions on low wages4.

This note examines the robustness of their arguments and suggests an alternative scenario whereby reductions of employers’ contributions would centre on midrange wages of between 1.6 and 3.5 times the minimum wage. This measure proves more beneficial for competitiveness, without compromising employment. Simulations, based on a reduction of 10 billion euro financed by an increase in VAT, give the following results.

Firstly, the optimal scenario, in terms of improving both the external balance and employment, involves a hypothetical targeting of sectors exposed to international competition. An improvement in the country’s international competitiveness leads to more exports, and thus creates jobs to produce the exported goods and services as well as indirect jobs. GDP would be more than 0.6 points higher than in the reference scenario. The improved external balance would contribute a little under 0.4 points. Around 130,000 additional jobs would be created compared to the reference scenario, 77,000 of them in manufacturing sector.

In contrast, the least effective type of targeting concerns sheltered sectors. These sectors circulate little to the rest of the economy and the demand price elasticity aimed at them is relatively low, with the result that the economic benefits of this kind of targeting are more debateable. It would take ten years for GDP to reach the reference level. By this time, the 43,000 additional jobs would only stem from lower labour productivity, and most would be created in sectors in which labour productivity is lower than the national average.

These two types of sector targeting are not feasible in practice because they would be assimilated to sector-specific government aid. We therefore need to examine the effectiveness of targeting specific wage brackets, a move that, given the sectoral differences in payroll distribution, leads to some degree of sector-focused reductions. Two types of targeting are implemented: one for low wages (i.e. below 1.6 times the minimum wage) and one for median wages (1.6 to 3.5 times the minimum wage), for which we know that wage densities are high in industrial sectors open to international competition.

One might expect that targeting low wages would benefit employment and that targeting midrange wages would boost competitiveness. However, the two scenarios generate similar amounts of jobs: around 75,000 additional jobs after ten years. In terms of employment creation, the advantage of targeting low wages is only valid in the short term. Rapidly, the number of additional jobs in relation to the reference case is comparable in the two scenarios.

Nevertheless, these jobs are not created in the same sectors. Targeting midrange salaries creates 8,000 more jobs in manufacturing than targeting low salaries, 4,000 more in corporate services, 4,000 in mixed services and 1,000 in the transport sector. On the other hand, it creates 9,000 fewer jobs in trade, 8,000 fewer in the hotel and catering sector, and 3,000 in the building industry.

In addition, targeting midrange salaries is much more beneficial to competitiveness and growth. After ten years, GDP has grown by 0.26 points compared to the reference level, against 0.16 points when targeting low salaries. The external balance makes up around 40% of this difference. Moreover, the real cost of labour per unit produced tends to be

lower when midrange salaries are targeted, which implies that the measure’s positive effects last longer.

The volume of jobs created – a decisive argument for those in favour of reducing labour costs for low wages – therefore needs to be weighed up against an essential parameter: the effect of composition or structure. Targeting low wages automatically benefits sectors that are little exposed to international competition and slightly less productive than the national average. Here, the focus is on employment to the detriment of competitiveness. Yet in the long term, improved competitiveness creates additional, quality jobs whereas the opposite is not true: the creation of low-qualified jobs in sheltered sectors has little impact on competitiveness. In our opinion, targeting that benefits manufacturing, exporting sectors is the best option for the French economy today, which is characterized by declining competitiveness and low growth.

- 2 – Tax credit for competitiveness and employment

- 3 – Accountability pact, an agreement between the French state and companies: the government lowers employers’ social security contributions, and in exchange companies behave responsibly, investing for growth and hiring more unemployed people.

- 4 – See for example in Le Monde of 4 February 2014: “Social security contribution reductions: put low salaries first!” See also the note by Sylvain Catherine, Augustin Landier and David Thesmar published in February 2015 by the Institut Montaigne (“Labour market: the great divide”).

INTRODUCTION

Les politiques publiques en faveur de l’emploi mobilisent différents outils complémentaires : la réglementation sur le temps de travail, les cadres légaux des régimes de retraite et d’assurance-chômage, les contrats aidés, la fixation administrative du salaire minimum, le cadre légal de la formation continue, etc.

La modulation des charges pesant sur le coût du travail en fait partie. Les allégements généraux de cotisations sociales à la charge des employeurs, ciblés sur les bas salaires, ont été introduits en 1993. Leur ciblage, en termes de tranches de salaires, a été plusieurs fois modifié pour aboutir à la fourchette actuelle : entre 1 et 1,6 SMIC. Ils ont notamment été amplifiés à la fin des années quatre-vingt-dix, pour amortir les conséquences pour les entreprises de la réduction du temps de travail sur le salaire horaire des travailleurs faiblement qualifiés.

Ces allégements sur les bas salaires atteignent aujourd’hui un montant proche de 20 milliards d’euros. Ils concernent 9 millions de salariés en France rémunérés entre 1 et 1,6 SMIC, c’est-à-dire percevant moins de 1 800 euros nets par mois5.

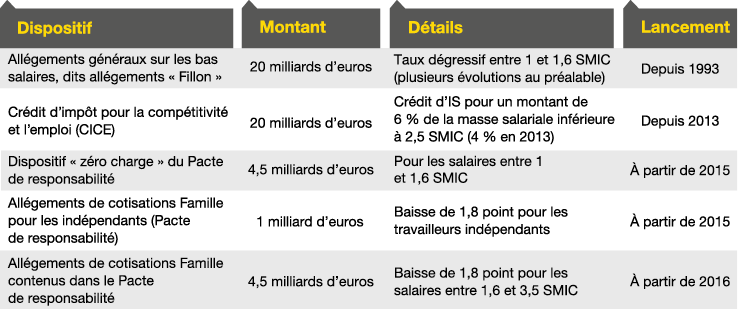

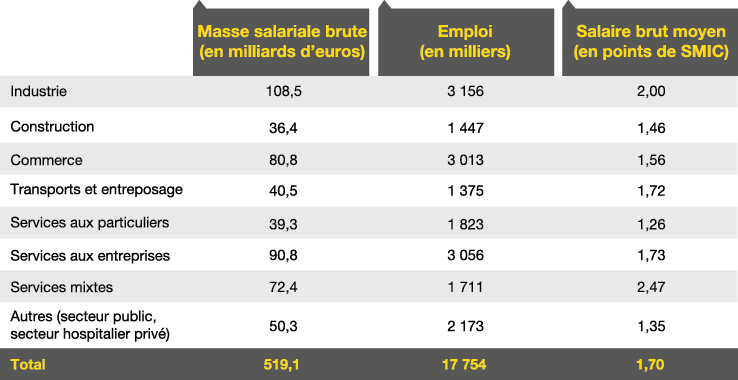

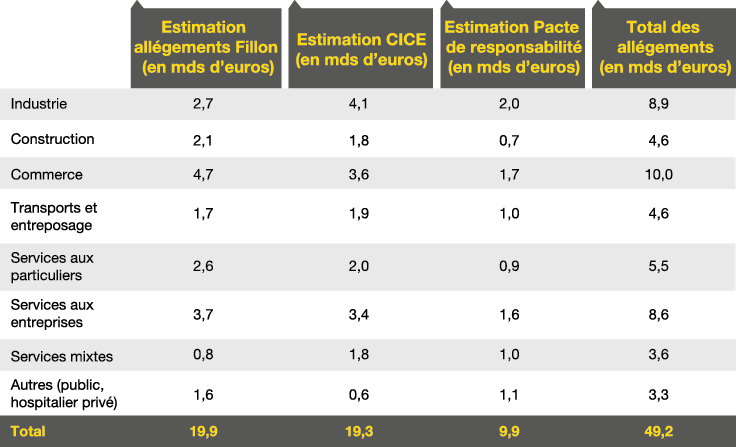

Les anciennes mesures d’allégement du coût du travail sont aujourd’hui renforcées par plusieurs dispositifs, adoptés depuis deux ans, qui devraient porter l’effort total au niveau de 50 milliards d’euros d’ici deux ans, soit presque 2,5 points de PIB, concernant plus de 15 millions de salariés (cf. Tableau 1 et annexe III). D’une part, le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), en place depuis janvier 2013, devrait atteindre un montant de 20 milliards d’euros à l’issue de sa montée en régime. Calculé sur la masse salariale des salariés ayant une rémunération inférieure à 2,5 SMIC (percevant moins de 2 800 euros nets par mois), il devrait bénéficier aux entreprises qui emploient les quelque 13 millions de salariés se situant dans cette tranche.6 D’autre part, les futures mesures du Pacte de responsabilité, initiées à compter de 2015, devraient représenter un montant de 10 milliards d’euros à l’horizon 2016.

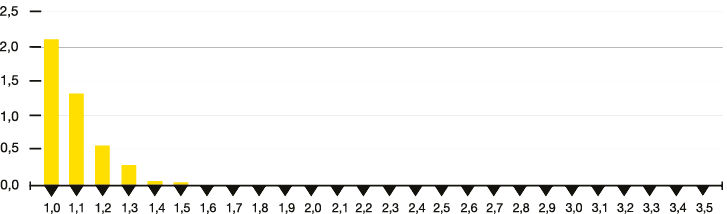

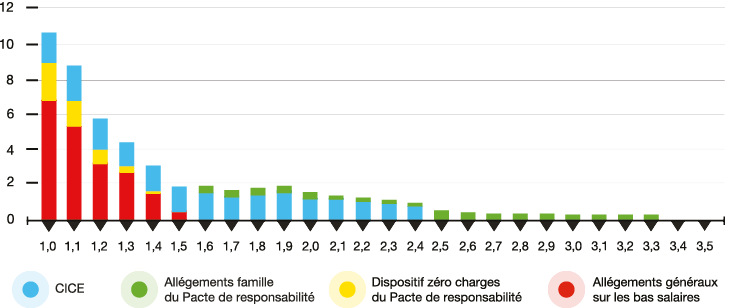

Tableau 1. Les mesures d’allégement du coût du travail

Ces dernières mesures entendent répondre non seulement au défi de l’augmentation du chômage, tout particulièrement pour les travailleurs faiblement qualifiés, mais également au constat de perte de compétitivité mis en exergue par le rapport Gallois en 2012.7 En partie à cause de cette multiplicité d’objectifs, les effets des allégements sont déjà annoncés comme décevants par certains experts et observateurs. La controverse a pris de l’ampleur au cours de l’automne 2012, avant la mise en place du CICE, puis au début de l’année 2014 avant l’introduction du Pacte de responsabilité. Les études économétriques, pour leur part, ne livrent pas des chiffres porteurs d’un immense espoir qui viendrait contrebalancer ces réserves. Les résultats des modèles sont donc relativement peu connus. C’est dommage car ils sont très utiles pour éclairer les termes du débat.

La controverse s’est rapidement focalisée sur le ciblage optimal des allégements, sans que forcément les mécanismes économiques à l’œuvre soient clairement compris ni les conséquences à en attendre bien connues. En particulier, de nombreux experts favorables au ciblage des allégements sur les bas salaires ont argué qu’il serait totalement inutile de procéder autrement8, fragilisant le consensus émergent autour d’un nécessaire redressement de la compétitivité. L’emploi s’est imposé comme principal critère d’appréciation alors que l’exécutif avait initialement des objectifs plus variés. En parallèle, certains auteurs se sont ouvertement demandé si le coût du travail était bien un déterminant majeur de la compétitivité, et si la compétitivité hors prix (qualité des produits, caractère innovant des produits) n’était pas plus importante.9 On a parfois eu l’impression que certains opposaient une économie de services en devenir à une économie industrielle à son crépuscule, laissant entendre qu’il n’était peut-être pas nécessaire d’œuvrer à l’improbable rétablissement d’une industrie moribonde.10 Comble de la confusion, le rapport Gallois préconisant une baisse des cotisations sociales fut suivi par la mise en place d’un crédit d’impôt. Enfin, le débat public s’est aussi développé autour des conséquences du financement de ces mesures par des hausses de fiscalité, sur fond de « ras-le-bol fiscal », plutôt que des effets à attendre en termes de compétitivité et d’emploi.

Face à ces éléments épars et ces points de vue contradictoires, la société civile a peu de chances de saisir véritablement les enjeux et objectifs de ces mesures et encore moins de saisir l’importance du tournant qu’a été la mise au point d’une politique économique de l’offre. Il nous paraît donc essentiel de rappeler un certain nombre de points. Cette note mobilise les travaux que l’équipe Seuréco Érasme a menés depuis plusieurs années, à l’aide du modèle macro-économétrique Nemesis (voir annexe VIII).

Dans un premier chapitre, nous rappelons l’intérêt de diminuer les charges sur les salaires intermédiaires, et non seulement sur les bas salaires. Nous mettons en évidence que cela modifie favorablement la structure de l’emploi, au profit des emplois et des secteurs exposés à la concurrence internationale, qui sont à la source des gains de productivité et des revenus à l’export dont notre économie a besoin.

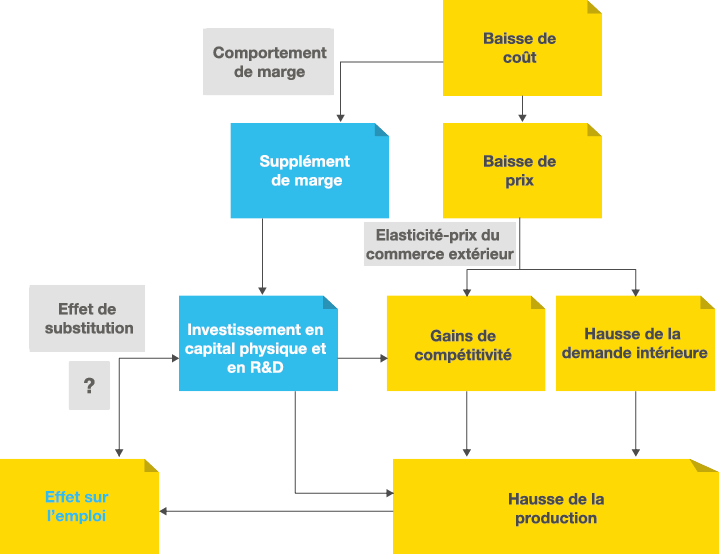

Dans un deuxième chapitre, nous insistons sur les paramètres essentiels de cette stratégie de rétablissement de la compétitivité. En effet, ce schéma vertueux opère plus ou moins, en pratique, selon les comportements de marge des entreprises. L’effet est optimal si les économies réalisées sur le coût du travail sont répercutées sur les prix. À défaut, si les entreprises préfèrent restaurer leurs marges, il est préférable que cela serve l’investissement (en R&D par exemple, ou dans la modernisation de l’appareil productif). Si au contraire les crédits d’impôts sont immédiatement dissipés du fait de l’augmentation de la masse salariale ou des dividendes, le bienfait attendu sur la compétitivité et l’emploi est réduit d’autant.

Dans un troisième chapitre, nous répondons aux principaux arguments des partisans des allégements de charges sur les bas salaires.

Dans un quatrième et dernier chapitre, nous rappelons d’autres aspects importants de ce débat qui sont parfois perdus de vue, comme le fait que toute mesure de politique économique est aujourd’hui financée par une hausse des prélèvements ou une baisse des dépenses publiques, ce qui en amoindrit nécessairement la portée. Nous rappelons également que les effets de tels dispositifs sont toujours temporaires.

- 5 – Voir le document « Les Allégements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires en France de 1993 à 2009 » par Cyril Nouveau et Benoît Ourliac, TRESOR-ECO n°97 de janvier 2012 et document d’études DARES N°169 de février 2012.

- 6 – Voir le rapport 2013 du Comité de suivi du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, Commissariat général à la stratégie et à la prospective, octobre 2013.

- 7 – Louis Gallois (2012), « Pacte pour la compétitivité », rapport au Premier Ministre.

- 8 – Voir notamment la tribune publiée dans le Monde du 4 février 2014 « Réduction des charges : priorité aux bas salaires » signée par 34 économistes, principalement spécialistes de l’emploi. Voir également les tribunes suivantes parues dans les Echos : « Sur le coût du travail, vous faites erreur M. Gattaz ! » par François Langot et Yannick L’Horty (13 mars 2014), « Pacte de responsabilité : le grand gâchis » par Augustin Landier et David Thesmar (17 avril 2014), « Créer des emplois ou satisfaire les partenaires sociaux, il faut choisir » par Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo et André Zylberberg dans les Echos (8 juillet 2014), pour ne citer que des prises de paroles lors du récent débat sur le Pacte de responsabilité.

- 9 – Voir par exemple Antoine Berthou et Emlinger Charlotte « Les mauvaises performances françaises à l’exportation : la compétitivité-prix est-elle coupable ? », Lettre du CEPII, n°313.

- 10 – Voir l’ouvrage d’Augustin Landier et David Thesmar (2013), « 10 idées qui coulent la France ».

Baisser les charges sur les salaires intermédiaires permet d’améliorer la compétitivité

1. Les niveaux de salaires sont différents dans les secteurs exposés et protégés

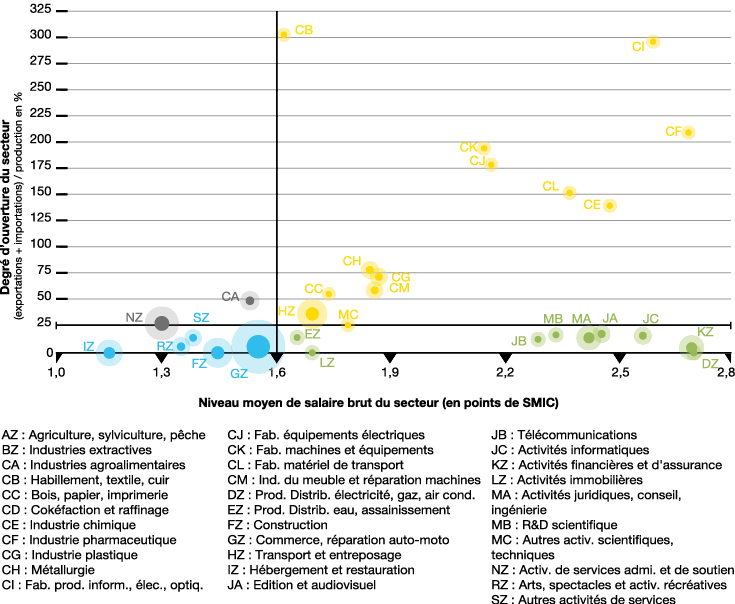

Tous les secteurs d’activité ne contribuent pas de manière équivalente au solde extérieur et n’offrent pas non plus les mêmes niveaux moyens de rémunération. La Figure 1 les compare sur ces deux dimensions. En abscisse, ils sont situés selon leur niveau moyen de salaire brut (en points de SMIC). En ordonnée, ils sont répartis en fonction de leur degré d’ouverture extérieure (somme des exportations et des importations du secteur divisée par la production).

Figure 1. Positionnement des secteurs marchands selon leur niveau moyen de salaire et leur degré d’ouverture

Source : ACOSS (salaires), INSEE (degré d’ouverture), données 2013

Note : les surfaces des pastilles sont proportionnelles aux niveaux d’emploi des secteurs. 15,6 millions d’emplois marchands relevant du champ ACOSS sont ici représentés

L’axe horizontal sépare les secteurs que l’on nommera par la suite « exposés », c’est-à-dire dont le degré d’ouverture est supérieur à 25 %, des secteurs dits « abrités », dont le degré d’ouverture est inférieur. Les secteurs exposés sont principalement des secteurs industriels. Leur ouverture à la concurrence internationale est élevée, soit parce que leur production fait face à des importations nombreuses, soit parce que celle-ci est destinée pour une large part aux marchés extérieurs.

L’axe vertical, situé au niveau de 1,6 SMIC, sépare les secteurs que l’on nommera par la suite « à bas salaires » et « à salaires élevés » (on appelle « salaires intermédiaires » ceux qui sont compris entre 1,6 et 3,5 SMIC).

Nous avons donc une typologie en quatre familles : les secteurs abrités à bas salaires (commerce, construction, hébergement et restauration…), les secteurs abrités à salaires élevés (télécommunications, R&D, activités financières et assurance, activités informatiques…), les secteurs exposés à bas salaires (industries agroalimentaires, activités de services administratifs et de soutien) et les secteurs exposés à salaires élevés (la quasi-totalité des secteurs industriels, le transport, les autres activités scientifiques et techniques).

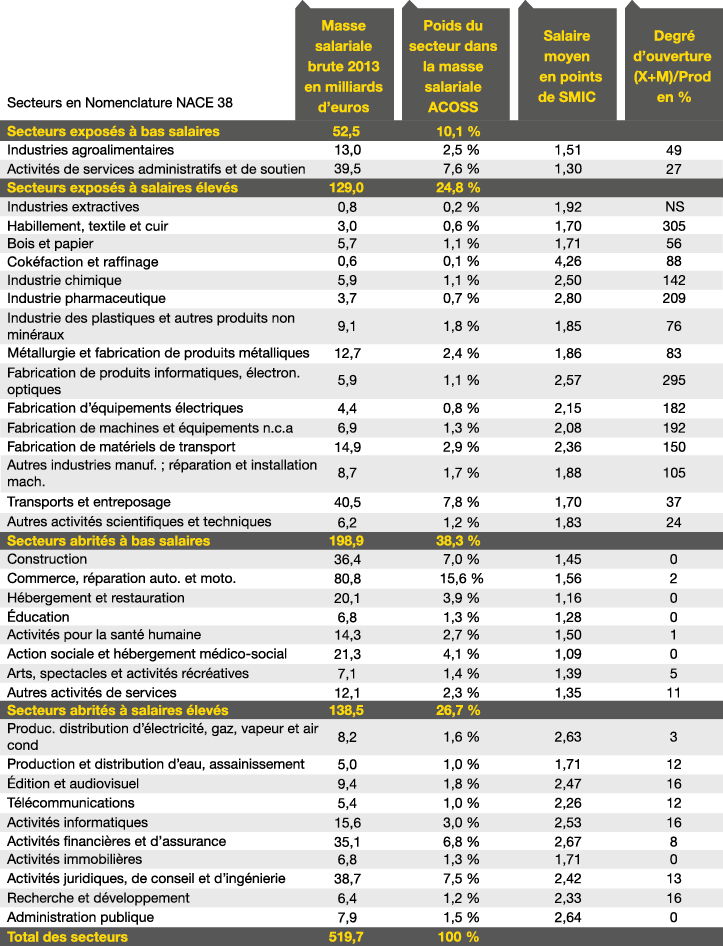

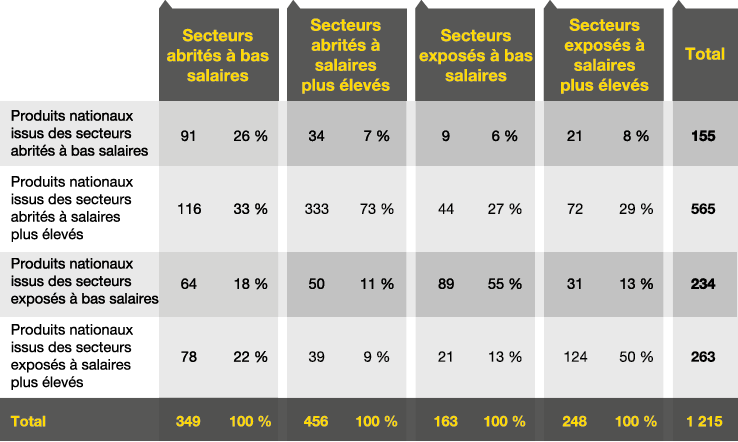

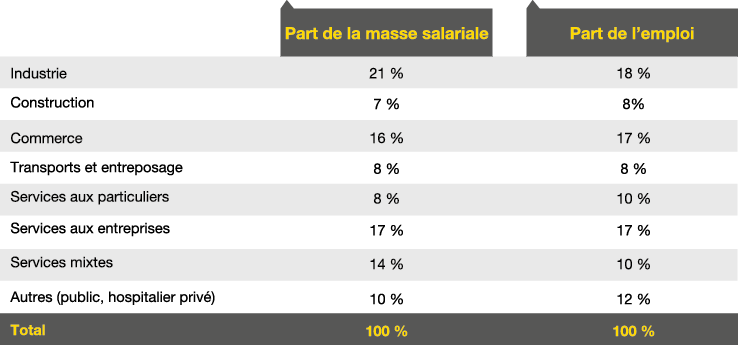

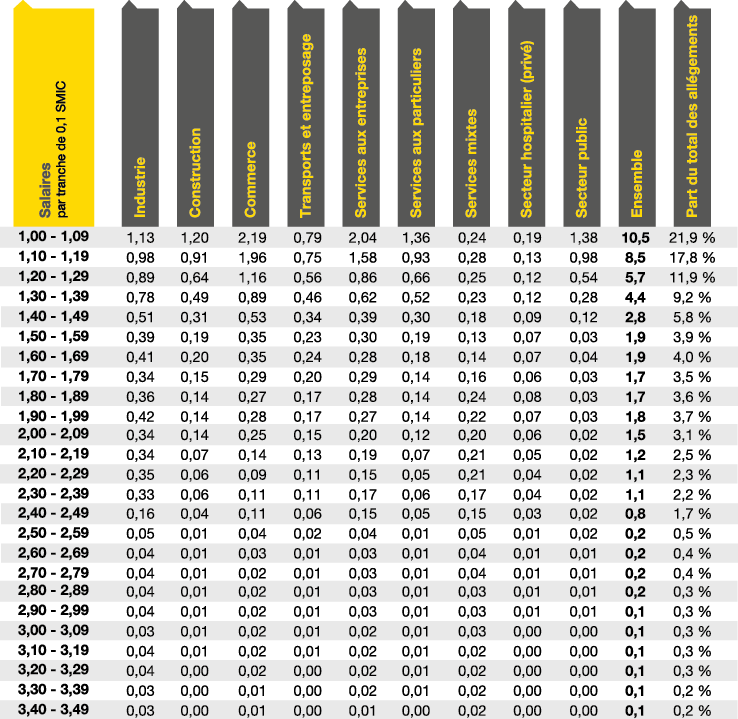

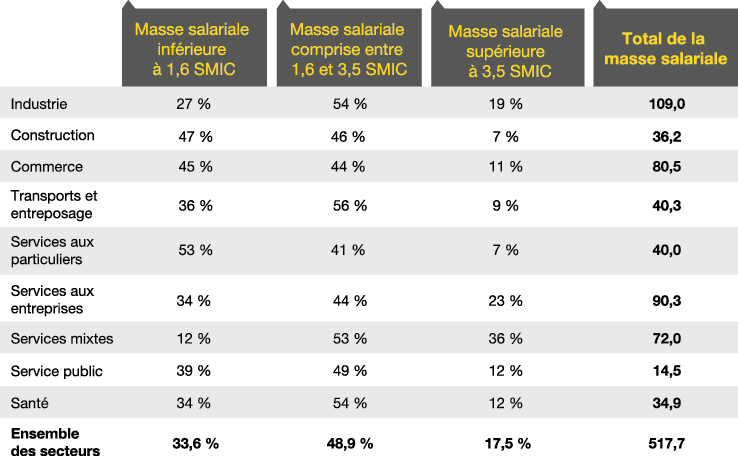

Le Tableau 2 de la page suivante permet de constater que les secteurs à bas salaires représentent 48,4 % de la masse salariale totale en France, contre 51,5 % pour les secteurs aux salaires élevés. Les secteurs exposés représentent 35 % de la masse salariale totale, contre 65 % pour les secteurs abrités.

Tableau 2. Données par secteur

L’exécutif se trouve donc face à l’alternative suivante. D’un côté, il peut vouloir réduire le coût du travail sur les bas salaires, espérant ainsi améliorer l’emploi faiblement qualifié, particulièrement frappé par le chômage. En limitant les allégements de charges aux salaires inférieurs à 1,6 SMIC, on voit que, mécaniquement, il aide principalement des secteurs abrités, puisque ces derniers représentent presque 80 % de la masse salariale des secteurs à bas salaires.

D’un autre côté, il peut souhaiter diriger l’aide publique vers les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale, afin d’améliorer leur compétitivité. Ces secteurs exposés ont, dans la majorité des cas, des niveaux moyens de rémunération supérieurs à 1,6 SMIC. Il faut donc cibler les allégements de charges sur les salaires élevés. Toutefois, les secteurs abrités à salaires élevés en bénéficieront également ; ils représentent même une masse salariale légèrement supérieure aux secteurs exposés.

En définitive, aider uniquement les secteurs exposés n’est pas facile si l’on ne dispose que des niveaux de rémunération comme critère de ciblage. C’est pourtant la seule modalité compatible avec les règles de concurrence européenne.

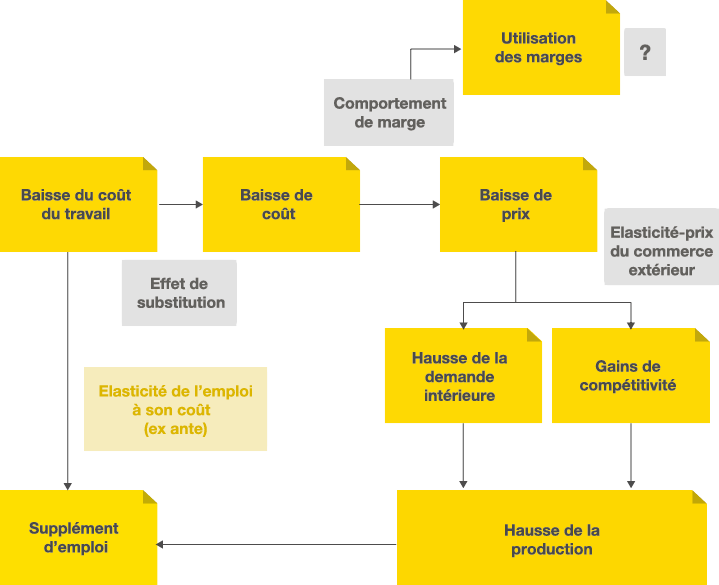

2. Allégements sur les secteurs exposés : les mécanismes à l’œuvre

Dans toutes les simulations qui suivent, on teste un allégement de 10 milliards d’euros des charges sociales à la charge des employeurs, financé par un relèvement de la TVA sur l’ensemble des taux. Les simulations sont réalisées selon les hypothèses les plus favorables aux entreprises et à la compétitivité. En particulier, on ne postule à ce stade aucun effet de rattrapage par une hausse des salaires. Ce point fera l’objet du chapitre suivant.

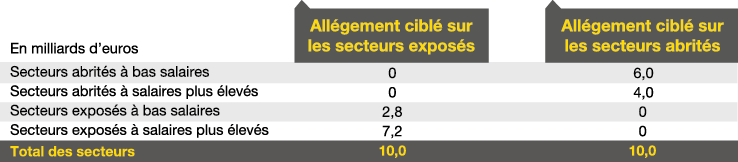

Supposons que l’on puisse cibler les allégements sur les secteurs exposés uniquement ou sur les secteurs abrités uniquement (voir Tableau 3 ; voir aussi l’annexe IV pour des données détaillées). Que se passerait-il et qu’est-ce que cela révèle des mécanismes à l’œuvre ?

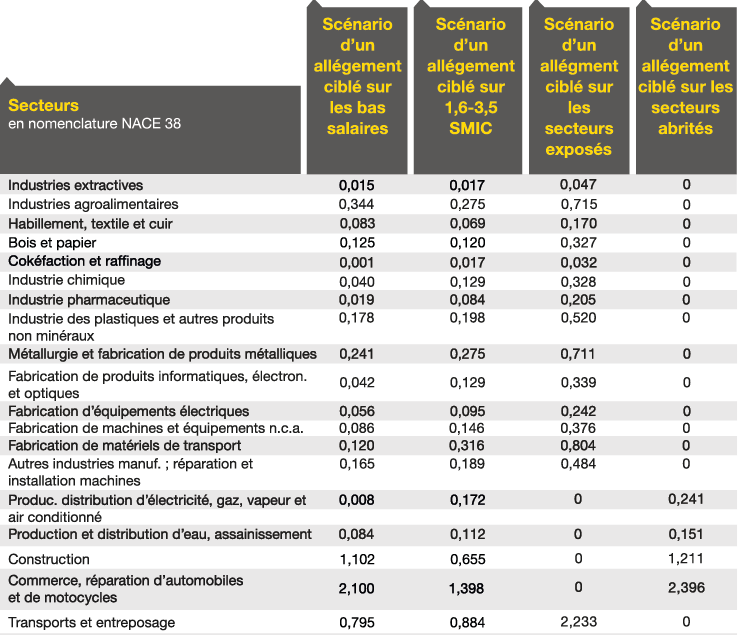

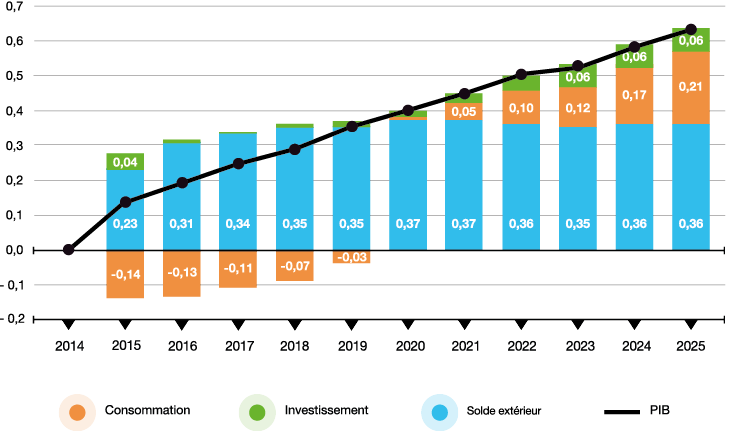

Tableau 3. Répartition des allégements

Dans tous les cas, le rapport de coût entre capital et travail se trouve modifié, au profit de ce dernier (voir annexe I). La demande de travail se trouve donc accrue, ce qui se traduit à la fois par des créations d’emplois et une augmentation des salaires.

Dans l’hypothèse d’un allégement sur les secteurs exposés, des emplois sont créés majoritairement dans les secteurs qui disposent d’un niveau et d’un rythme de croissance élevés de la productivité du travail, notamment les secteurs industriels. Ceci permet d’améliorer légèrement la productivité du travail au niveau macroéconomique.

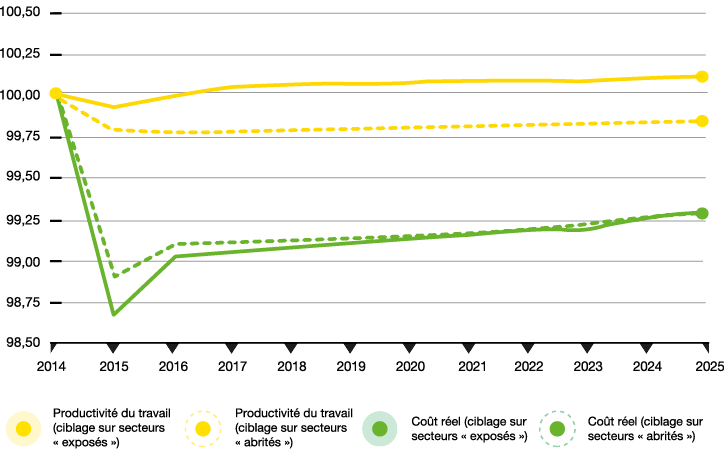

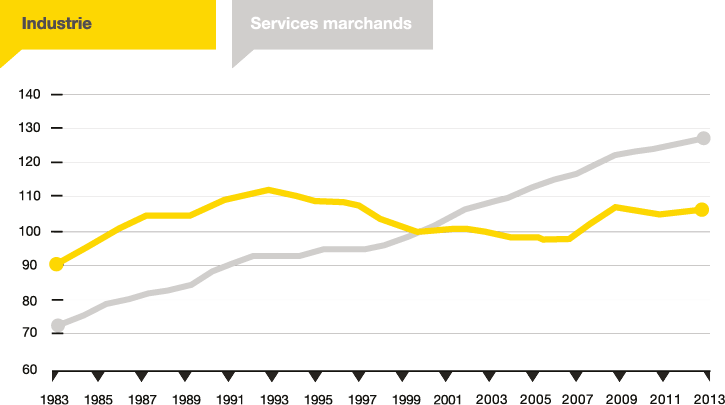

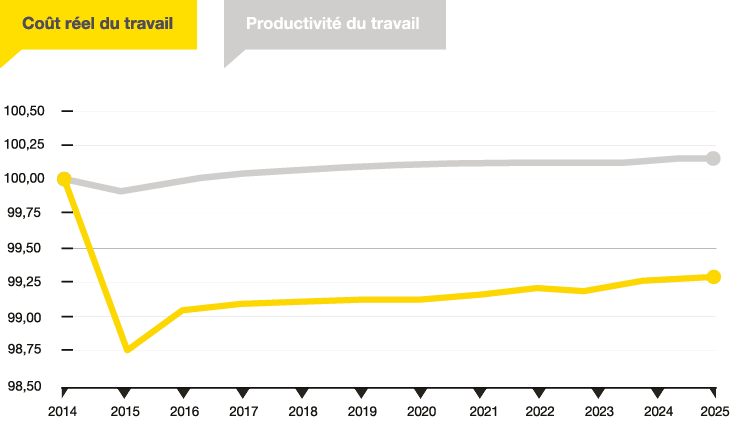

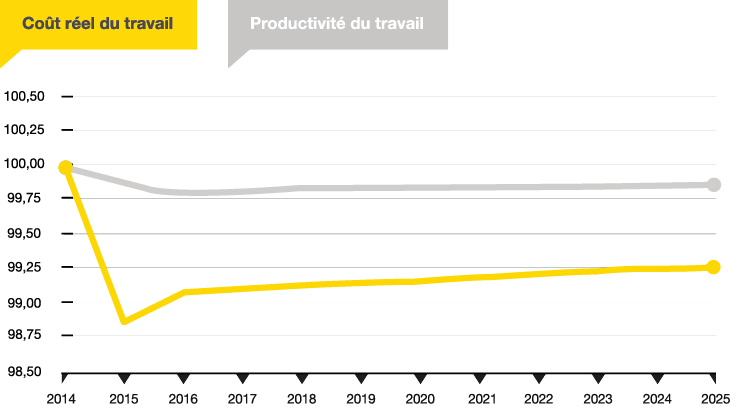

La croissance du salaire réel est certes plus forte qu’en l’absence de tout allégement. Cependant, le coût réel du travail, qui intègre les cotisations à la charge des employeurs, demeure durablement inférieur à ce qu’il était (voir Figure 2). En outre, le renforcement de la productivité du travail amortit les conséquences négatives de ce supplément de croissance du salaire réel sur la compétitivité et l’emploi.

Figure 2. Simulations dans le cas d’un allégement de 10 milliards (100 = niveau du compte de référence)

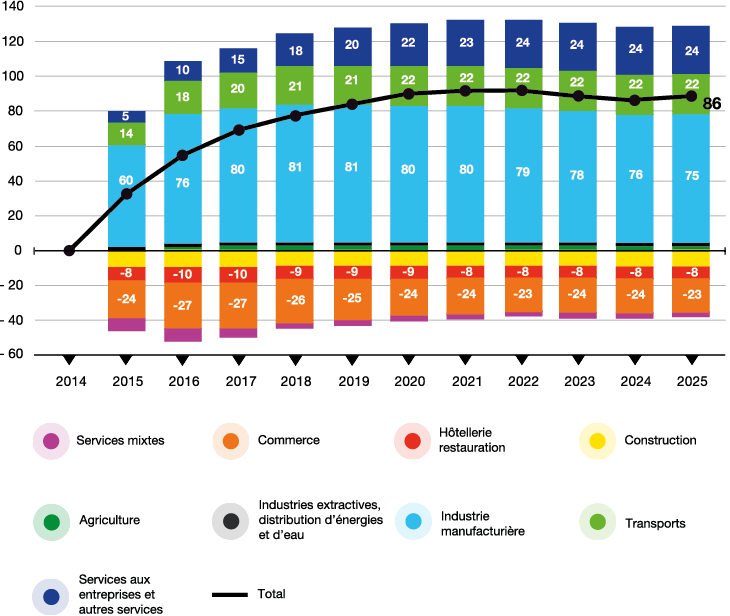

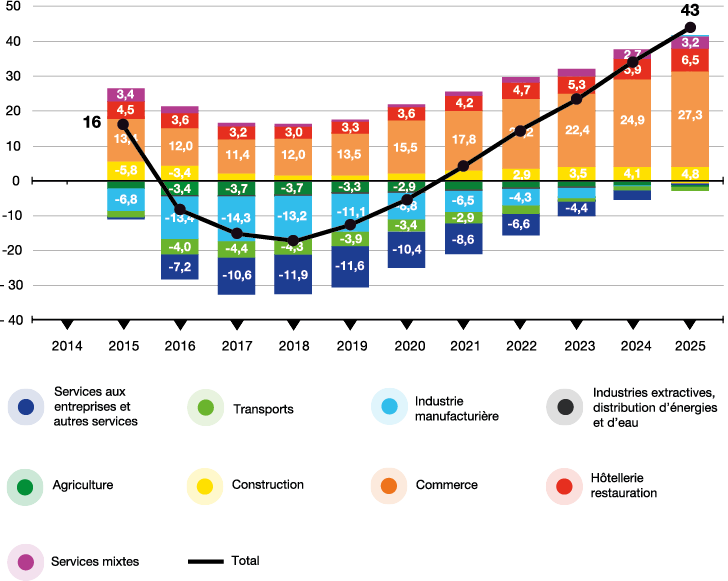

Enfin et surtout, l’écart entre la productivité du travail et le coût réel du travail est favorablement accru, davantage que lorsque l’on cible les secteurs protégés. C’est pour cette raison que les allégements sur les secteurs exposés créent davantage d’emplois que des allégements équivalents sur les secteurs protégés, et ce dès la première année. La Figure 3 montre que la différence représente environ 86 000 emplois nets, à horizon de 10 ans, pour un allégement de 10 milliards d’euros.

Figure 3. Écart d’emplois créés selon que les allégements sont ciblés sur les secteurs exposés ou abrités (en milliers)

Les emplois industriels expliquent presque à eux seuls cet écart. Mais l’effet est également très sensible dans les secteurs des services aux entreprises et des transports. Inversement, l’hôtellerie-restauration et le commerce apparaissent comme pénalisés : les créations d’emplois sont nettement moins nombreuses que dans le cas d’un allégement sur les secteurs abrités.

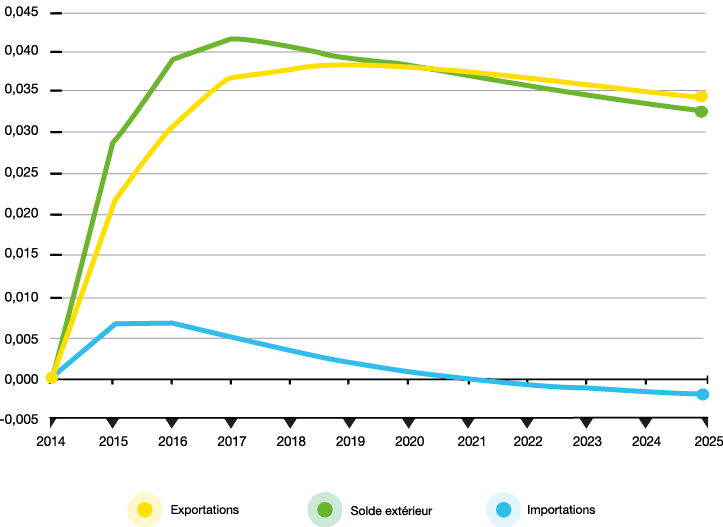

En termes de valeur ajoutée, la baisse du coût du travail permet aux entreprises qui évoluent sur des marchés très compétitifs de baisser leurs prix sans détériorer leurs marges, et donc de gagner des parts de marché à l’export. Cela améliore le solde commercial du pays et pousse les entreprises concernées à augmenter leur activité pour répondre au supplément de demande.

Un ciblage sur les secteurs exposés génère ainsi, au bout de 10 ans, 0,6 point de PIB de plus qu’un ciblage sur les secteurs abrités. Presque un tiers de cet écart s’explique par la plus forte contribution du commerce extérieur (les importations retrouvent rapidement leur niveau de référence tandis que les exportations croissent de 0,18 point de PIB). L’annexe V présente les données détaillées de ces deux cas de figure.

En résumé, si cela était juridiquement possible, centrer les allégements de charges sur les secteurs exposés à la concurrence internationale serait nettement préférable : cela créerait davantage d’emplois, améliorerait la compétitivité, et réduirait la baisse des gains de productivité du travail.

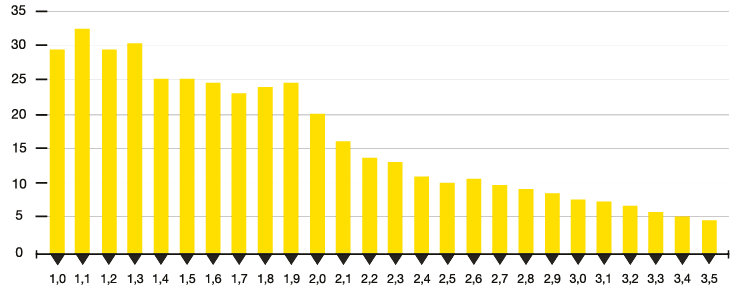

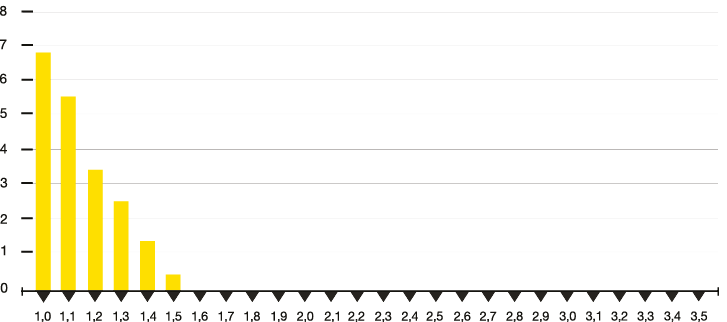

3. Scénario d’un allégement des charges sur les salaires intermédiaires

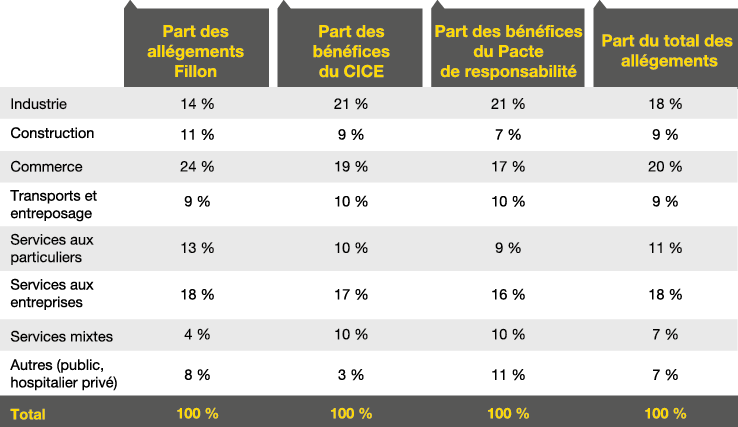

Puisque le droit européen de la concurrence empêche de cibler une mesure fiscale sur certains secteurs d’activité, la seule approche possible en pratique est d’alléger les charges pesant sur le coût des salaires intermédiaires, c’est-à-dire entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC. Ce scénario est comparé à celui d’un allégement du même montant portant sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC. Le Tableau 4 décrit la ventilation de ces allégements (voir aussi annexe IV, pour des données détaillées par secteur).

Tableau 4. Répartition des allégements

L’industrie manufacturière bénéficie de 1,5 milliard d’euros d’allégements si la mesure est ciblée sur les bas salaires et de 2,05 milliards si elle est dirigée sur les salaires intermédiaires. Elle aurait bénéficié de 5,25 milliards dans le cas hypothétique d’un ciblage sur les secteurs exposés.

Pour l’ensemble des secteurs exposés, la différence entre les deux scénarios est assez

faible, alors que les secteurs abrités à salaires élevés gagnent beaucoup si les allégements sont redirigés vers les salaires intermédiaires (1,8 milliard d’euros d’allégements supplémentaires). On peut espérer que, bénéficiant par exemple aux services aux entreprises, ces allégements puissent entraîner des effets indirects pour l’industrie, via la baisse des coûts externalisés.

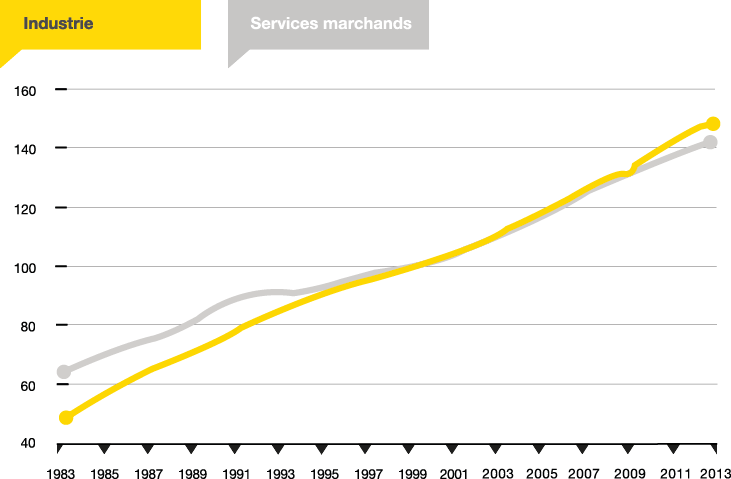

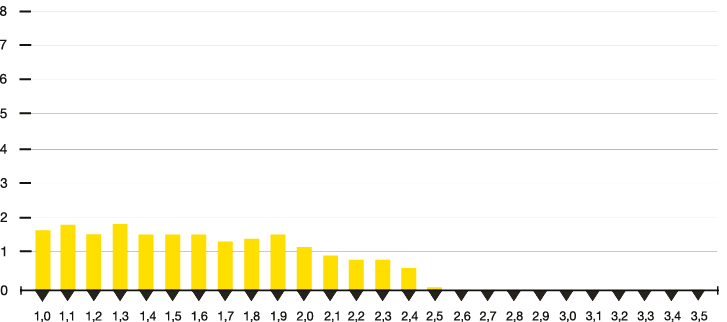

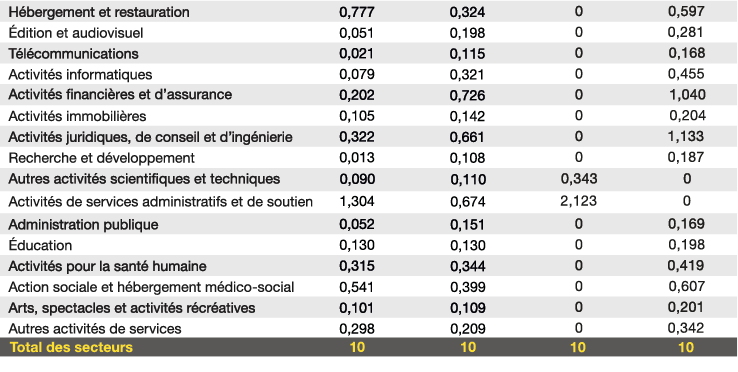

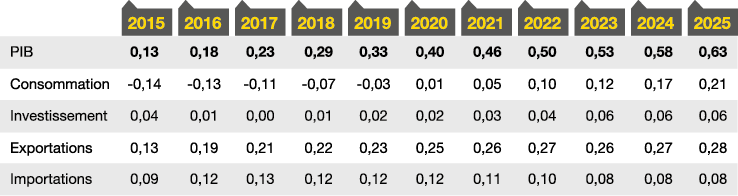

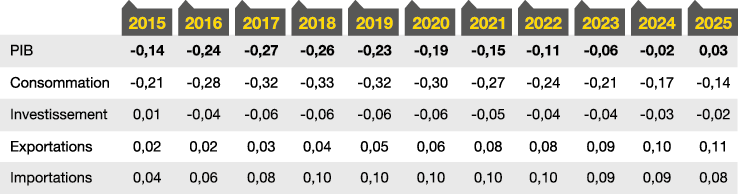

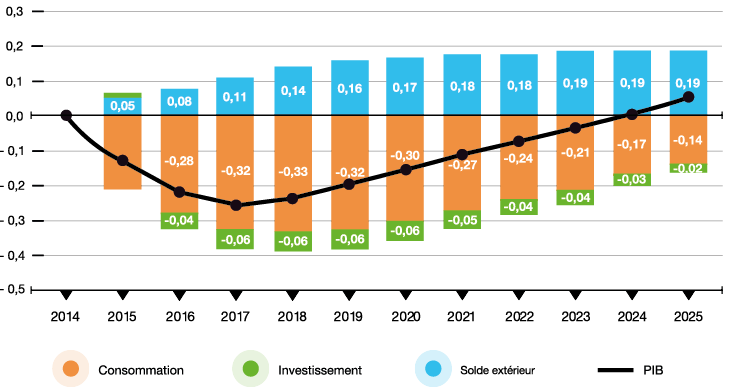

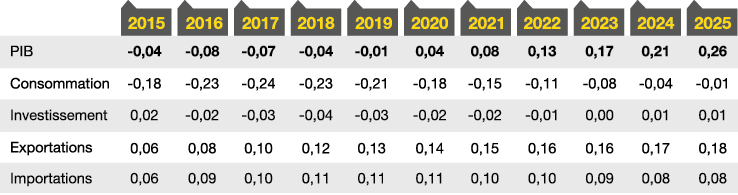

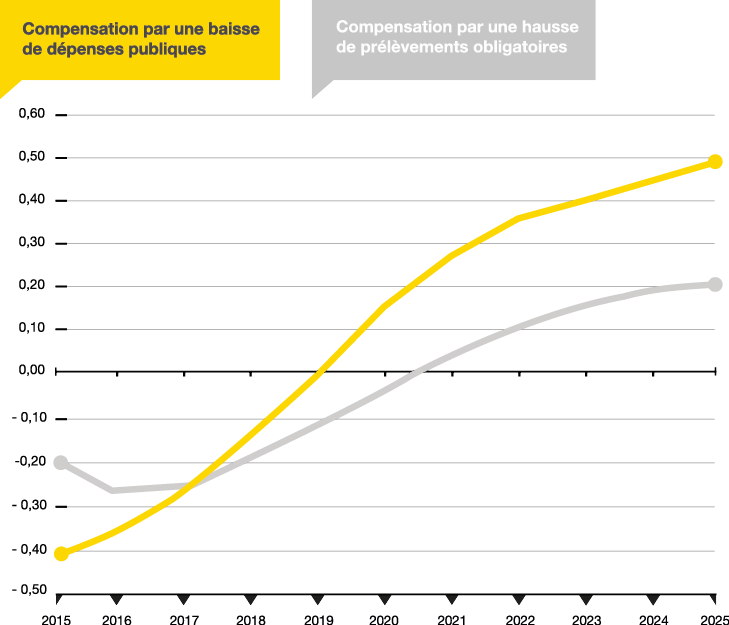

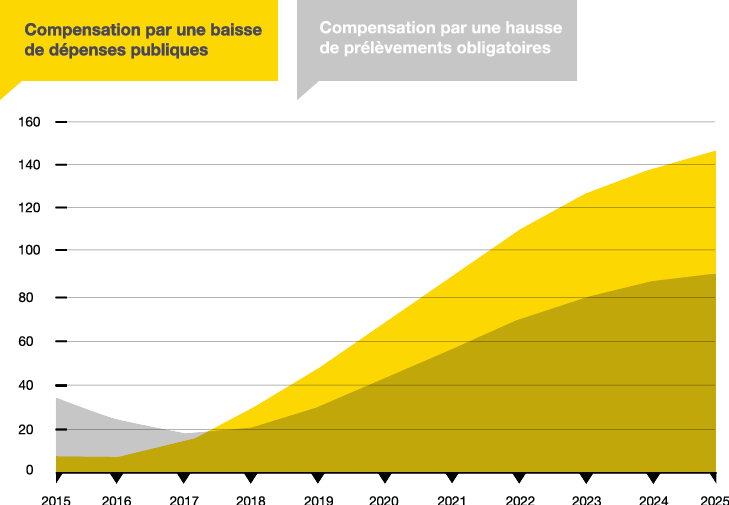

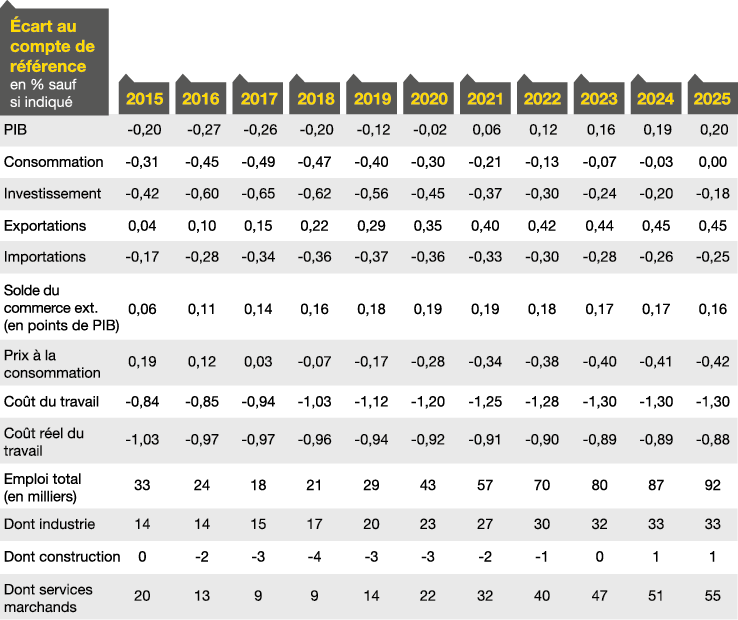

En termes de valeur ajoutée, un ciblage sur les salaires intermédiaires diminue les importations et augmente les exportations, améliorant donc le commerce extérieur. Certes, la consommation commence par reculer, du fait de l’effet récessif de l’augmentation de la TVA destinée à financer la mesure. Mais cet effet finit par s’estomper, de sorte que l’on observe dans ce scénario un surcroît de 0,26 point de PIB au bout de 10 ans, totalement imputable à l’amélioration du commerce extérieur (voir Figure 4 et annexe V pour des résultats détaillés). Dans le cas d’un ciblage sur les bas salaires, le supplément de PIB au bout de 10 ans atteint 0,16 %.

Figure 4. Écarts entre le ciblage sur les salaires intermédiaires et celui sur les bas salaires (points de PIB)

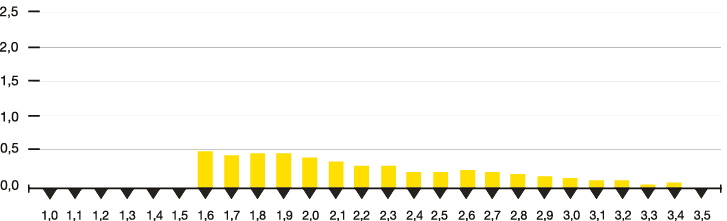

En termes d’emplois (cf. Figure 5), les allégements sur les salaires intermédiaires créent 73 000 emplois supplémentaires au bout de 10 ans, dont 30 000 dans l’industrie. Des allégements sur les bas salaires créent à peu près le même nombre total d’emplois au bout de 10 ans. Bien entendu, les secteurs qui ont massivement recours à de la main-d’œuvre faiblement qualifiée sont plus particulièrement avantagés dans ce second cas, le commerce et l’hôtellerie-restauration notamment. Ainsi, un ciblage sur les salaires médians crée 8 000 emplois de plus dans l’industrie qu’un ciblage sur les bas salaires, 4 000 dans les services aux entreprises, 4 000 dans les services mixtes, 1 000 dans le secteur des transports… En revanche cela crée 9 000 emplois de moins dans le commerce, 8 000 dans l’hôtellerie et la restauration et 3 000 dans le secteur de la construction.

Figure 5. Écart d’emplois créés selon que les allégements sont ciblés sur les salaires intermédiaires ou sur les bas salaires (en milliers)

Certes, il existe un léger déficit de création d’emplois à court terme dans le cas du ciblage sur les salaires intermédiaires, mais il tend à disparaître à moyen terme. La thèse d’un effet plus favorable sur l’emploi d’un ciblage sur les bas salaires est donc moins convaincante qu’il n’y paraît.

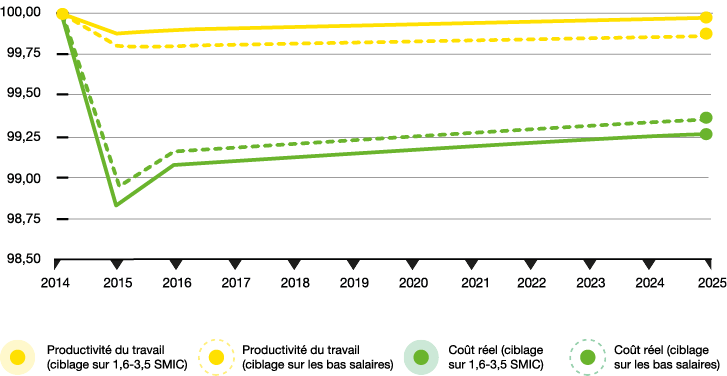

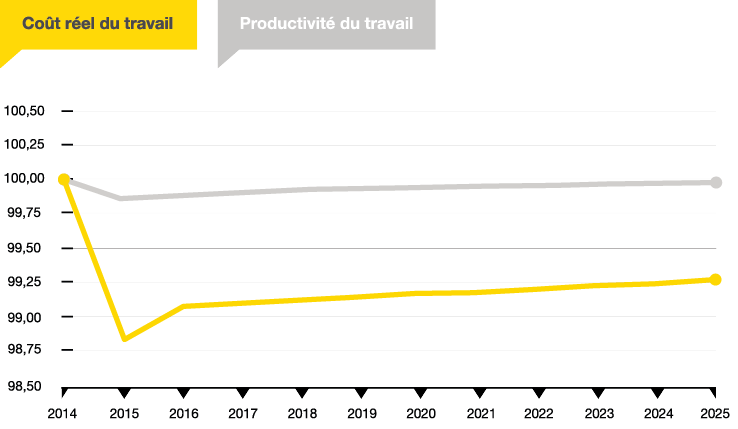

On notera que les créations totales d’emplois sont en nombres identiques dans les deux scénarios alors qu’elles ne reposent pas sur des niveaux de croissance similaires. La productivité du travail fléchit donc un peu plus dans le cas d’un ciblage sur les bas salaires. Plus précisément, la productivité du travail chute en dessous de son niveau du compte de référence dans les deux scénarios (voir Figure 6). Mais le décrochage est moins marqué dans le cas du ciblage sur les salaires intermédiaires. C’est un point important car cela signifie que la dynamique de retour vers l’équilibre initial va être moins rapide et donc que les effets favorables en termes de compétitivité seront légèrement plus pérennes.

Figure 6. Coût et productivité selon le ciblage (100 = niveau du compte de référence)

Comme le coût réel du travail chute légèrement plus dans le cas d’un ciblage sur les salaires médians, le coût salarial réel unitaire sera davantage orienté à la baisse. Cet effet explique notamment la plus forte contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB.

Deux paramètres essentiels : le comportement de marges et le rattrapage salarial

Les modèles donnent un cadre de cohérence à la fois comptable et comportemental, conditionné par les comportements passés des acteurs économiques qui ressortent des estimations économétriques. Cependant, assez peu d’expériences récentes d’allégement du coût du travail, surtout de l’ordre de 10 à 20 milliards d’euros, permettent de s’assurer que les réactions anticipées par les modèles soient tout à fait justes.11 En outre, ces comportements peuvent évoluer.

Les modélisateurs ont donc un certain degré de liberté au moment de paramétrer ce que sera le comportement des agents économiques face une mesure donnée. Lorsque les modèles sont mobilisés dans le cadre du débat public, les options techniques sont rarement rappelées, alors qu’elles conditionnent fortement les résultats et que d’autres paramètres auraient été plausibles.

Dans le cas qui nous occupe, les conséquences sur la compétitivité d’un allégement de charges ne seront pas les mêmes selon qu’on considère que les entreprises reportent l’intégralité de la baisse de coût dans les prix ou bien en conservent une partie dans leurs marges. De même, la vitesse du rattrapage salarial, mécanisme spontané qui vient graduellement annuler les effets bénéfiques initiaux de la mesure, est une hypothèse cruciale.

Nous illustrons ce propos par deux exemples. Le premier concerne le comportement des entreprises en matière de report de la baisse du coût du travail. Le second concerne la capacité des salariés à obtenir des augmentations de salaires suite à une hausse de CSG finançant l’allégement

de cotisations sociales. Pour ces deux exemples, et contrairement aux développements précédents, nous considérons une baisse uniforme des cotisations sociales à la charge des employeurs de 10 milliards d’euros.

1. La baisse des charges incite-t-elle les entreprises à restaurer leurs marges, à investir ou à baisser leurs prix ?

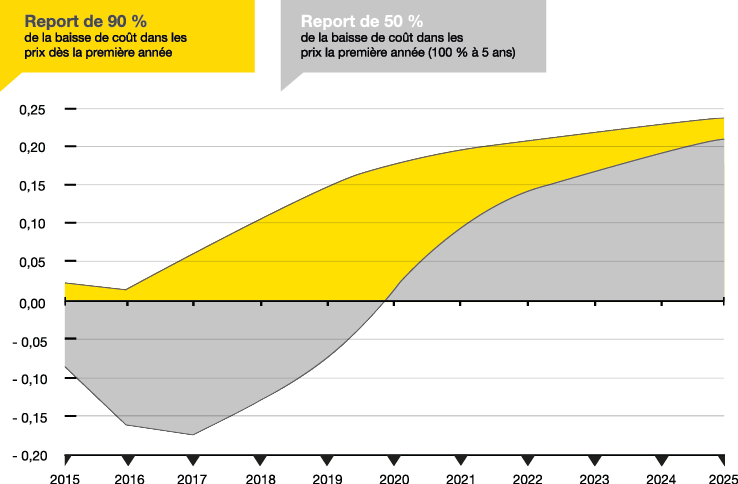

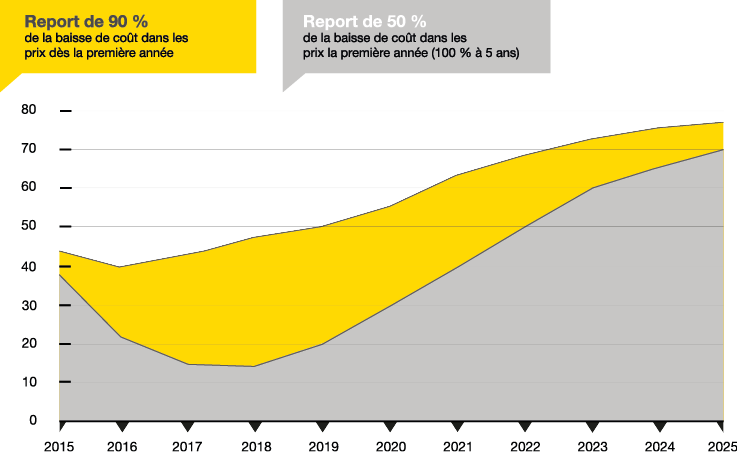

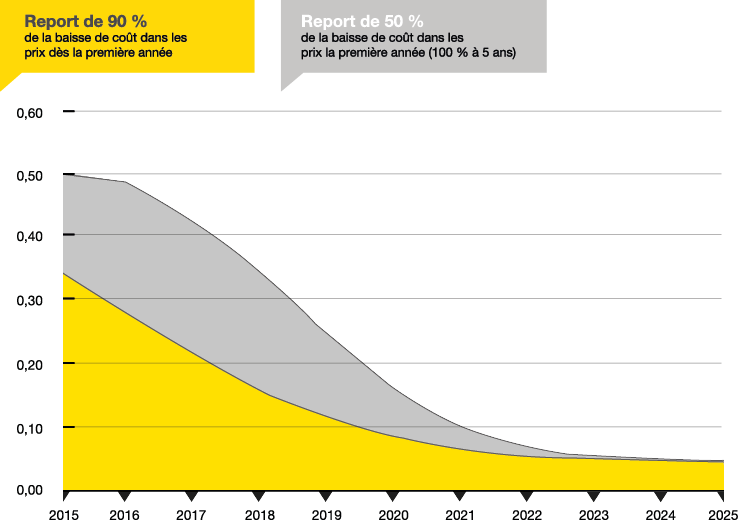

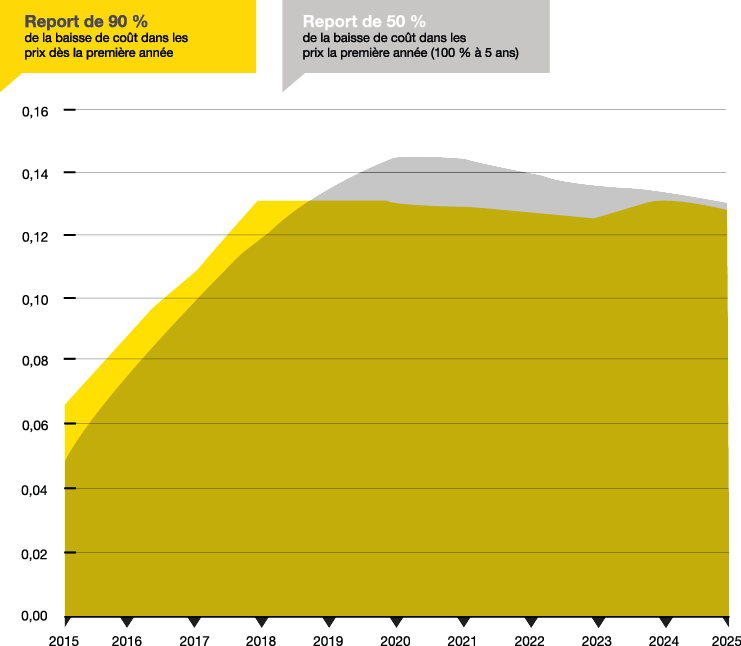

Les entreprises peuvent profiter d’un allégement de cotisations sociales pour reconstituer leurs marges. Elles peuvent au contraire privilégier leur compétitivité prix pour gagner des parts de marché. Nous testons donc ces deux hypothèses comportementales, dans le cas d’un allégement de 10 milliards d’euros financé par une hausse de la TVA. Le premier scénario est celui d’un report immédiat de 90 % de la baisse de coût en baisse de prix. Le second table sur un report initial de 50 % seulement de la baisse de coût dans les prix puis sur un accroissement de cette part jusqu’à atteindre 100 % à 5 ans.12

Les graphiques suivants permettent d’apprécier la différence de dynamique économique entre les deux cas. Lorsque les entreprises reportent fortement et immédiatement la baisse de coût dans leurs prix, l’effet sur la compétitivité est plus fort à court terme. Le supplément d’inflation qui résulte de la hausse de TVA est moins prononcé. Le PIB se trouve accru de l’ordre de 0,1 à 0,15 point les premières années et on constate un supplément de 30 000 créations d’emplois au bout de 3 ans.

Au bout de 10 ans, ces écarts ont naturellement disparu puisqu’on a considéré ici que, à horizon de 5 ans, les entreprises avaient répercuté de toute façon la baisse de coût dans les prix. On voit donc que le comportement des entreprises en matière de marges conditionne fortement les conséquences économiques de la mesure, du moins à court-moyen terme.

On peut nuancer ce dernier constat en fonction de l’utilisation qui serait faite par les entreprises du supplément de marge (dans l’hypothèse d’un report non intégral dans les prix). En l’état actuel de la modélisation, tout ce qui n’est pas reporté en baisse de prix constitue une « fuite ». En particulier, le supplément de marge ne débouche pas de manière endogène sur un supplément d’investissement. Le modèle Nemesis, comme l’ensemble des modèles macro-économétriques, échoue de manière spontanée à décrire ce mécanisme. Les équations d’investissement du modèle considèrent, dans une vision de long terme, que les déterminants de l’investissement sont le coût relatif des facteurs et l’importance de la demande adressée à l’entreprise. L’amélioration de la profitabilité des entreprises n’est pas une variable déterminante du niveau souhaité du capital physique. C’est pourquoi l’amélioration du taux de marge des entreprises ne peut à elle seule renforcer l’investissement. Certains modèles (Mésange par exemple) prennent en compte les profits pour moduler temporairement l’échéancier de réalisation des investissements. Même dans ce cas, le niveau des profits ne change donc pas le stock désiré de capital de long terme (qui comme dans Nemesis dépend du coût relatif des facteurs et du niveau de demande) mais joue sur le rythme de réalisation des investissements pour parvenir à ce stock désiré.

Si, en réalité, ce supplément de marge sert aux entreprises à investir en capital physique ou à réaliser des programmes de recherche et développement pour améliorer les produits, nul doute que cela influencera favorablement la trajectoire de long terme. Dans le modèle Nemesis, le progrès technique a été endogénéisé. Un supplément d’effort de R&D aura ainsi, à l’issue d’une période de maturation de quelques années, deux principales conséquences : l’augmentation de la productivité des entreprises et l’amélioration de la qualité des biens et services produits. On peut donc imaginer, par ce biais, une amélioration de la compétitivité même en cas de report non intégral de la baisse de coût dans les prix, si une partie des marges est utilisée pour innover.

Toujours à propos de la compétitivité hors prix, un autre débat technique est également

crucial : traditionnellement, l’équation d’exportation des modèles fait dépendre les exportations du prix relatif des exportations et de la demande mondiale. L’élasticité au prix des exportations est de l’ordre de 0,6 à 0,8 ce qui signifie qu’une baisse relative de 10 % du prix des exportations françaises par rapport au prix moyen pratiqué par nos concurrents aura pour conséquence d’augmenter de 6 % les exportations. On comprend bien l’importance de ce paramètre puisque l’allégement du coût du travail améliore la compétitivité via une baisse de prix. On l’a souligné dans notre introduction, certains économistes mettent parfois en avant le fait que la compétitivité hors prix est tout aussi importante, peut-être même plus que la compétitivité prix, laissant ainsi entendre que la baisse du coût du travail n’est peut-être pas si primordiale que cela pour la compétitivité.

Des travaux menés actuellement au sein de l’équipe Érasme, et qui visent à intégrer une variable « qualité des produits » dans nos équations du commerce extérieur, montrent pourtant que la prise en compte de la qualité, loin d’affaiblir l’importance de la compétitivité prix, la renforce, à qualité de produit donnée.13

Figure 7. Écarts du PIB à son niveau du compte de référence (en %)

Figure 8. Écarts d’emploi par rapport au scénario de référence (en milliers)

Figure 9. Écarts de l’indice des prix à la consommation à son niveau de référence (en %)

Figure 10. Écarts de solde extérieur par rapport au compte de référence (en point de PIB)

2. Le rôle clé de l’augmentation des salaires dans l’efficacité de ces mesures

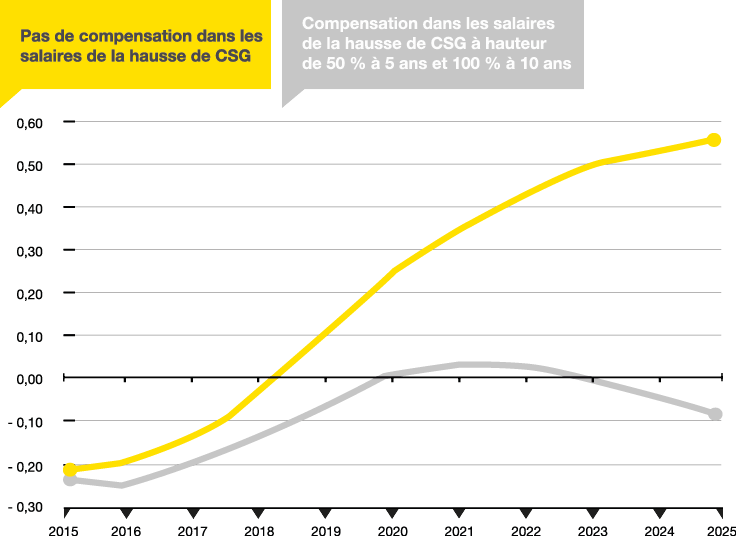

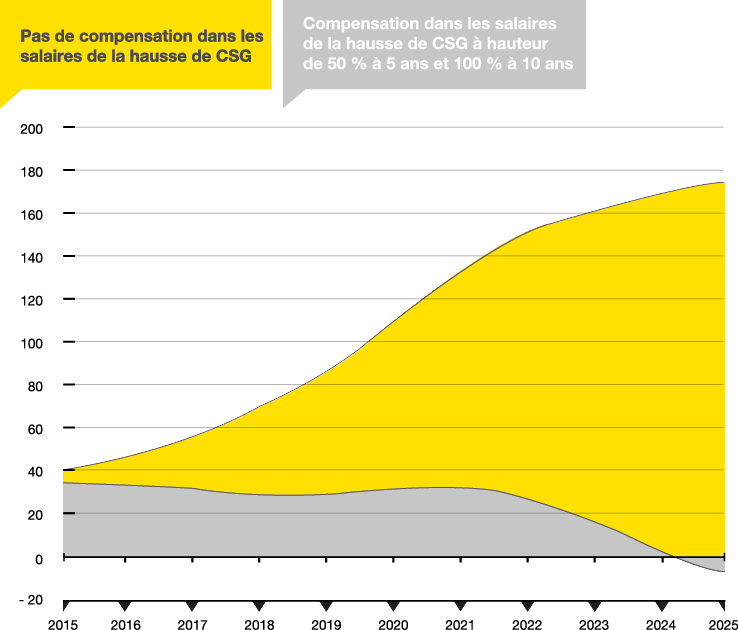

Notre second test porte sur le rattrapage salarial en cas de financement de l’allégement de cotisations sociales par une hausse de CSG. La hausse de CSG réduit le revenu disponible des ménages, qui peuvent donc tenter d’obtenir des augmentations de salaire afin de reconstituer leur pouvoir d’achat. Le modèle Nemesis ne table pas sur un tel rattrapage salarial ; seule l’amélioration de la situation sur le marché du travail peut aboutir à une progression plus rapide des salaires mais cet effet est d’une ampleur modeste. Le modèle Mésange de l’Insee et de la DG Trésor intègre, en revanche, un mécanisme de rattrapage.

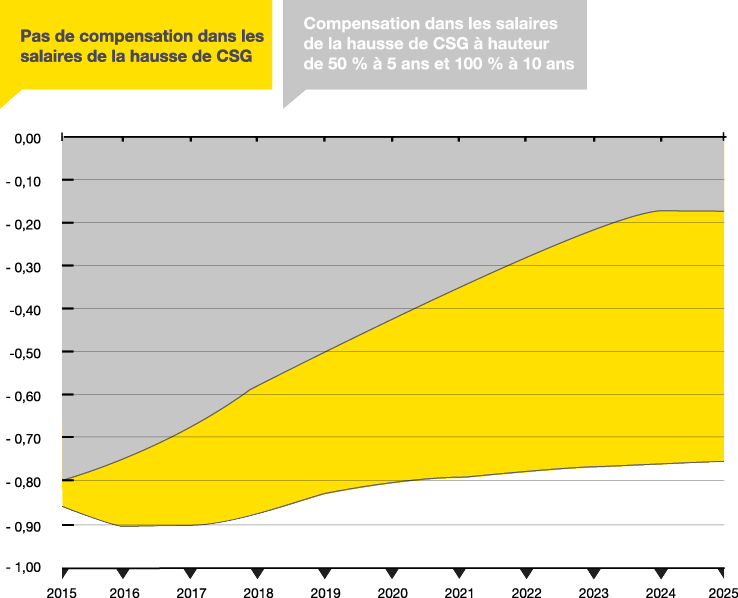

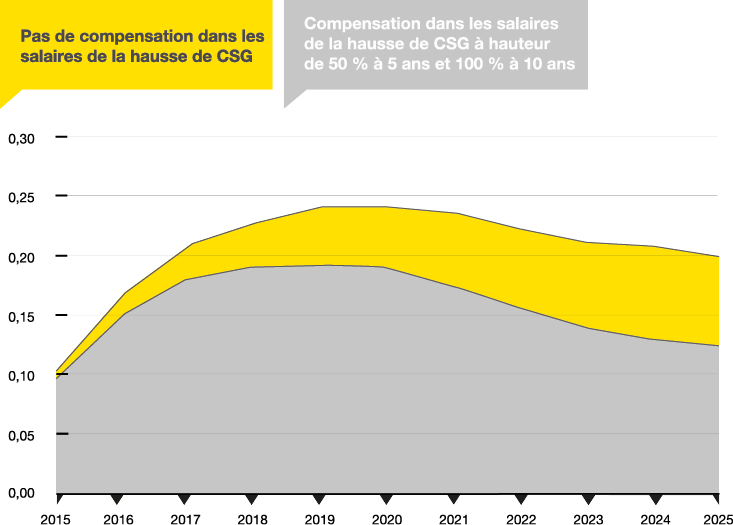

Nous simulons donc ici deux scénarios : soit une absence de rattrapage salarial face à la hausse de CSG, soit un rattrapage progressif du pouvoir d’achat initialement perdu (compensation par des hausses de salaires de 50 % de la hausse de CSG au bout de 5 ans et de 100 % au bout de 10 ans).

Les graphiques ci-après permettent d’apprécier la différence de dynamique économique selon l’hypothèse retenue. Puisque le rattrapage salarial est progressif, lorsqu’il a lieu, l’écart entre les deux trajectoires est croissant, pour aboutir à long terme à des situations très différentes.

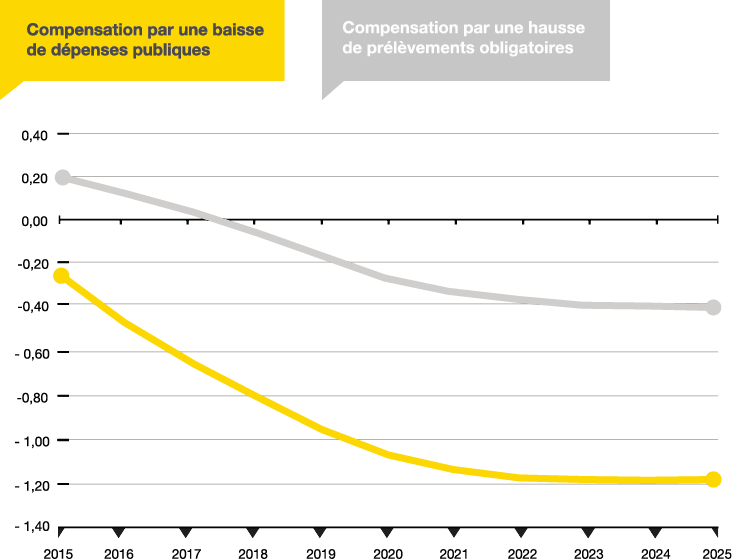

Lorsqu’on envisage un rattrapage salarial (à hauteur de 100 % de la hausse de CSG à 10 ans), les effets de la mesure disparaissent totalement. En 10 ans, le PIB a rejoint son niveau du compte de référence ; il est même très légèrement en dessous. Il n’y a plus aucun emploi supplémentaire par rapport au compte de référence, l’excédent de solde extérieur s’est fortement amenuisé.

On comprend aisément les raisons de cette dissipation : le coût réel du travail, initialement inférieur de 0,8 % à son niveau de référence, a presque rejoint celui-ci au bout de 10 ans. Les effets sur la compétitivité et l’emploi s’estompent donc du fait de la hausse régulière des salaires bruts.

Si on fait l’hypothèse que les entreprises peuvent résister à la demande de rattrapage salarial14 ou que les partenaires sociaux s’accordent sur les termes d’un compromis compétitivité-emploi, ou enfin si l’on considère que les salariés n’ont pas le pouvoir d’obtenir des augmentations de salaire à hauteur de leur perte de pouvoir d’achat, alors la dynamique est différente. C’est même l’absence de rattrapage salarial qui assure une certaine pérennité à la mesure. La moindre progression des prix relativement au compte de référence entraîne une moindre progression des salaires, du fait de l’indexation des salaires sur les prix. Les effets sur la compétitivité et l’emploi ont alors tendance à perdurer au bout de 10 ans. Le PIB s’est accru de 0,55 % au-dessus de son niveau du compte de référence et 170 000 emplois supplémentaires ont été créés.

Cette simulation permet de saisir toute l’importance du comportement des acteurs sur les effets à attendre d’un allégement du coût du travail.

Figure 11. Écarts du PIB à son niveau de référence (en %)

Figure 12. Écarts d’emplois par rapport au compte de référence (en milliers)

Figure 13. Écarts de coût réel du travail par rapport au compte de référence (en %)

Figure 14. Écarts de solde extérieur par rapport au compte de référence (en points de PIB)

- 11 – C’est du reste un constat que l’on dresse suite à la mise en place du CICE. Les effets attendus tardent à venir car les comportements des entreprises ne sont pas totalement ceux qui avaient été escomptés. En particulier, de nombreuses entreprises considèrent que le CICE va permettre d’augmenter les salaires. Voir le rapport du Comité de suivi du CICE 2014 (2 octobre 2014) et la tribune du 1er octobre 2014 « Faut-il vraiment s’acharner à baisser les cotisations sociales ? » de Jean-Marc Vittori parue dans Les Échos.

- 12 – Le comportement spontané du modèle Nemesis est un report intégral de la baisse de coût dans les prix. D’autres modèles (le modèle Mésange par exemple) ont intégré un comportement de marge sur la base d’études empiriques. On peut « forcer » le comportement spontané du modèle Nemesis afin qu’il reproduise un comportement de marge identique à celui qui prévaut dans le modèle Mésange.

- 13 – En absence de prise en compte de la qualité des produits dans l’équation qui décrit les déterminants des exportations, l’augmentation des exportations qui résulte d’un accroissement de la qualité ne peut être expliquée par cette variable manquante (les exportations sont expliquées par les prix relatifs et la demande mondiale). L’accroissement de qualité étant souvent concomitant d’une élévation du prix, l’absence de variable qualité affaiblit la valeur absolue de l’élasticité-prix du commerce extérieur. En effet, une partie des données décrit des augmentations conjointes de prix et de volume des exports, du fait de l’accroissement sous-jacent de qualité, tandis que d’autres décrivent des baisses de volume en face d’augmentations de prix, à qualité constante. L’introduction de la variable qualité dans l’équation d’exportation permet de distinguer les deux cas et renforce l’élasticité prix des exportations à qualité donnée.

- 14 – Le caractère automatique de celui-ci n’est pas avéré ou dépend peut-être du secteur et de l’état de la conjoncture.

Pourquoi certains économistes préconisent-ils de cibler les allégements de charges sur les bas salaires ?

1. Un avis majoritaire

Le 4 février 2014, en plein débat sur le Pacte de responsabilité proposé par le président de la République, 35 économistes spécialistes du marché du travail publiaient dans le journal Le Monde une tribune intitulée « Réduction de charges : priorités aux bas salaires ». La principale proposition des signataires, au-delà d’une fusion des trois dispositifs qui allaient coexister (les exonérations générales, le CICE et le Pacte de responsabilité), était d’accroître les allégements au niveau du SMIC et à tous les niveaux de salaires au-dessous du salaire médian, soit environ 1,5 SMIC.

Ces experts ont sans nul doute pesé sur la décision. Leurs tribunes répétées, notamment avant chaque débat parlementaire sur le sujet, ont participé à ce que les nouvelles mesures depuis 2012 n’abandonnent que très modestement le ciblage sur les bas salaires. La mise en place du CICE a ainsi renforcé l’effort consenti sur les bas salaires, repoussant seulement de 1,6 à 2,5 le seuil de sortie des dispositifs d’allégement. Le Pacte de responsabilité, pour sa part, voit finalement les 9 milliards d’allégements pour les entreprises partagés en deux : 4,5 milliards sur les bas salaires (dispositif « zéro charges » pour les salaires entre 1 et 1,6 SMIC) et 4,5 milliards sur les salaires plus élevés (baisse de cotisations sociales « Famille » de 1,8 point entre 1,6 et 3,5 SMIC). Ainsi, en 2016, lorsque le CICE et le Pacte de responsabilité auront atteint leurs pleins effets, 52 % du total des allégements portera sur les salaires inférieurs à 1,3 SMIC et 67 % sur les salaires inférieurs à 1,5 SMIC (voir Encadré 1 et annexe III).

Encadré 1. Les allégements de cotisations sur les bas salaires

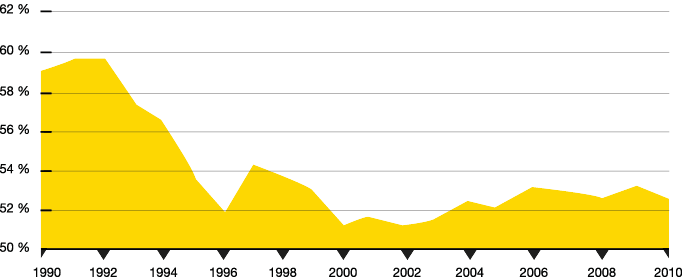

Un niveau trop élevé du coût du travail rend difficilement employable une partie de la population active faiblement qualifiée, dont la productivité n’est pas suffisante au regard du salaire minimum. Ce constat a été réalisé depuis longtemps. Dès lors, la politique de l’emploi a été orientée, depuis le milieu des années 1990, vers le soutien à la demande de travail à travers des allégements de cotisations sociales à la charge des employeurs. Ces allégements, ciblés sur les bas salaires et aujourd’hui dégressifs entre 1 et 1,6 SMIC, ont permis de diminuer sensiblement le coût salarial au niveau du SMIC. Alors qu’il représentait 60 % du coût salarial au niveau du salaire médian en 1992, il s’est établi aux alentours de 52 % depuis 2000 (voir Figure 15).

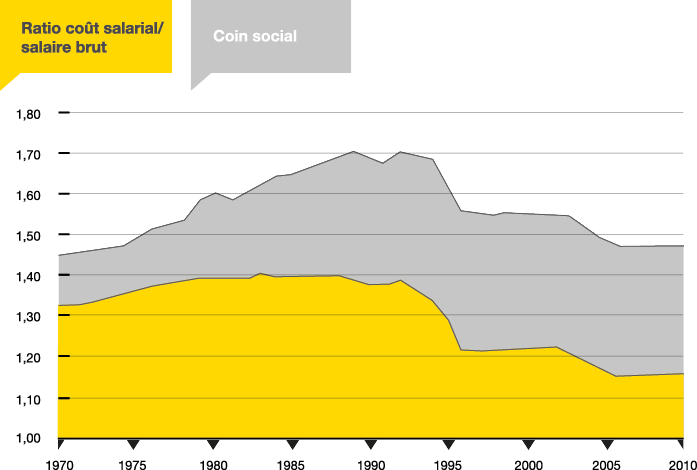

Au niveau du salaire minimum, le « coin social », c’est-à-dire le rapport du coût salarial pour l’employeur au salaire net perçu par le salarié, a augmenté continument entre 1970 et 1992, avant que la politique des allégements ne l’abaisse sensiblement. En 2010, le coin social au niveau du SMIC s’établissait à 1,47. Le ratio du coût salarial au salaire brut, qui indique le seul poids des cotisations sociales employeurs, est pour sa part descendu à 1,16 en 2010 (voir Figure 16).

Figure 15. Ratio du coût salarial du SMIC au coût salarial du salaire médian

Figure 16. Ratios du coût salarial au salaire net et au salaire brut

Ce ciblage des allégements de charges sur les bas salaires et sur les travailleurs faiblement qualifiés est-il justifié d’un point de vue économique, en dépit des résultats montrés au chapitre précédent ? Les économistes qui plaident en ce sens recourent principalement à trois arguments.

Premièrement, le ciblage des allégements sur les bas salaires se justifie à leurs yeux par le fait que l’élasticité de l’emploi à son coût serait plus forte pour les bas salaires, puis rapidement décroissante à mesure qu’on s’élève dans l’échelle des salaires. Dans ce cas, une diminution du coût du travail est très efficace sur l’emploi pour les salariés faiblement qualifiés et peu opérante pour les salariés plus qualifiés.15

Deuxièmement, si les allégements étaient consentis sur les salaires intermédiaires, les salariés capteraient entièrement ces allégements par des augmentations de rémunération. Cet argument renforce le premier : la mesure n’est pas seulement efficace lorsqu’elle porte sur les bas salaires, elle serait en plus inefficace en portant sur des salaires plus élevés.

Troisièmement, le ciblage sur les bas salaires est de toute façon favorable à la compétitivité car les secteurs exportateurs sont fortement consommateurs de biens et services intermédiaires, produits par les secteurs intensifs en travailleurs faiblement qualifiés. Les allégements sur les bas salaires se répercuteraient donc en baisses des prix des intrants pour les secteurs exposés à la concurrence internationale.

La solidité de cette argumentation doit selon nous être relativisée sur plusieurs points.

2. L’élasticité de l’emploi à son coût

Le premier argument est le plus fréquemment invoqué mais pas le plus solide, tant s’en faut. Certes, de nombreuses études ont proposé de mesurer les effets des allégements des années 1990, notamment en termes de créations d’emplois. Mais elles l’ont fait en se donnant une valeur (ou un intervalle de valeurs) pour le paramètre clé qu’est l’élasticité de l’emploi à son coût16 : cherchant rarement à en déterminer la valeur, la plupart des études se contentent de valeurs dites « consensuelles » de cette élasticité. La question est alors : d’où provient l’intervalle de valeurs consensuelles pour ce paramètre ?

En réalité, il existe assez peu d’études économétriques ayant évalué cette élasticité et elles ne sont du reste pas récentes, à l’exception de Cahuc et Carcillo (2014)17 qui porte sur un dispositif très spécifique et non pérenne mis en place en 2008.

À défaut, les experts renvoient toujours à la même référence : Hamermesh (1993)18. Il y a bien quelques études françaises des années quatre-vingt-dix : Dormont (1996, 1997), Dormont et Pauchet (1997), Legendre et Le Maître (1997, 2001).19 Mais, faute de conclusions tranchées, elles renvoient elles-mêmes souvent à Hamermesh (1993).20

Que dit exactement Hamermesh (1993) ? Le raisonnement est théorique21 et indique les deux effets qui contribuent à la valeur de l’élasticité du travail à son coût : un effet de substitution, d’autant plus important que le travail occupe une faible part dans l’ensemble des coûts et que les possibilités de substitution sont fortes22, et un effet de revenu d’autant plus important que le travail occupe une part importante dans l’ensemble des coûts et que la demande est élastique au prix.

Finalement, faute d’études empiriques très conclusives, la valeur de l’élasticité est donc « calibrée » plutôt qu’estimée par des moyens économétriques, dans les différentes études23 qui ont cherché à estimer le nombre d’emplois créés par des politiques d’allégement du coût du travail.24

Le consensus autour de la valeur retenue s’est construit progressivement dans les années 1990 et 2000, notamment au sein de l’administration française et sur la base des développements théoriques de quelques experts. Faute de résultats économétriques tangibles, les auteurs des études successives sur le sujet ont repris ces valeurs, qui se sont ainsi imposées comme « consensuelles » à mesure que ces études les tenaient pour acquises…

Du reste, la direction générale du Trésor en convient dans une note de janvier 2014 transmise au Haut Conseil au financement de la protection sociale : « [une telle évaluation] repose crucialement sur l’élasticité de l’emploi au coût du travail. Il n’existe pas de publications académiques détaillées sur l’estimation de cette élasticité mais seulement des résultats partiels. L’hypothèse d’une élasticité proche de l’unité pour les salariés peu qualifiés repose sur les travaux de Kramarz et Philippon (2001) ou Gianella (1997). » La DG Trésor considère une élasticité moyenne de l’ordre de 0,5 (en valeur absolue) « cohérente avec les élasticités qui peuvent être estimées dans la littérature économique. À noter que l’intervalle de confiance déduit des études disponibles est assez large. »

3. La captation des allégements par les hausses de salaires

Le deuxième argument fréquent en faveur d’un ciblage des allégements sur les bas salaires porte sur le risque de captation par les salariés qualifiés, sous forme d’augmentations.25 Le manque de données et d’études empêche de réfuter ou de confirmer cet argument. Dans le cas français, on dispose de peu d’expériences ayant concerné l’ensemble des salariés, à l’exception peut-être des allégements de cotisations TEPA sur les heures supplémentaires, pour analyser les effets d’allégements qui ne soient pas ciblés sur les bas salaires.

Comme on l’a vu au chapitre précédent, l’utilisation par les entreprises des allégements est un paramètre essentiel de l’efficacité de la mesure. Plus précisément, la dévaluation fiscale que constituent ces allégements apporte un bénéfice transitoire, dont la durée est inversement proportionnelle à l’inflation salariale qui pourrait en résulter. Mais ceci s’applique sur toutes les formes d’allégements, quelles que soient les tranches de salaires visées.

On est donc réduit à des conjectures empiriques, sur les possibilités éventuellement différentes qu’auraient les travailleurs faiblement qualifiés et qualifiés d’obtenir des augmentations de salaires. Dans leur papier « Marché du travail : la grande fracture », Catherine, Landier et Thesmar (2015) citent des travaux qui tendent à montrer que les augmentations de salaires ont également lieu pour les faibles rémunérations : « Aeberhadt et Sraer (2009) ont étudié à la loupe les allégements de charge de 1994-1997, qui ont concerné les salaires compris entre 1 et 1,3 SMIC. Ils ont montré que ces salaires n’ont pas progressé moins vite que le salaire moyen. Le dispositif est suffisamment bien profilé pour ne pas réduire les incitations des employeurs à augmenter les salaires. » Si ce point, rappelé par Catherine, Landier et Thesmar, veut illustrer l’absence d’enfermement dans une trappe à salaires, il indique également que la dilution des effets des allégements de charges par les augmentations de salaires ne concerne pas les seuls salaires intermédiaires et élevés. L’indexation du SMIC sur l’indice des prix (autrement dit l’absence d’une politique volontariste de « coup de pouce » sur le SMIC) ainsi que l’existence d’accords de modération salariale sont donc des éléments essentiels à prendre en compte.

4. Le recours aux biens et services intensifs en travail peu qualifié

Le troisième argument26 se veut syncrétique : il assure que ce qui est bon pour les secteurs employant massivement des travailleurs faiblement qualifiés l’est aussi pour les secteurs exposés à la concurrence internationale. Il tente ainsi de réconcilier l’objectif de l’emploi et celui de compétitivité. L’argument est assez étonnant. Dans la réalité, les secteurs à bas salaires achètent bien plus de biens et services aux secteurs à hauts salaires que le contraire.

En effet, le Tableau 5 suivant, bâti à partir des données de la comptabilité nationale, présente les échanges intermédiaires entre nos quatre secteurs typologiques. Le secteur « exposé avec salaires élevés » utilise 52 milliards d’euros de consommations intermédiaires nationales en provenance des secteur à bas salaires, soit 21 % de ses consommations intermédiaires produites nationalement. Le secteur « abrité avec bas salaires » utilise 349 milliards d’euros de consommations intermédiaires, dont 56 % en provenance des secteurs à salaires plus élevés.

La baisse des coûts de production résultant d’un allégement de cotisations est donc davantage susceptible de diffuser dans l’économie lorsque ce dernier concerne les secteurs à salaires plus élevés, que ceux-ci soient exposés ou abrités. Ceux-ci fournissent en effet 68 % des consommations intermédiaires utilisées par l’économie nationale et produites nationalement.

Tableau 5. Échanges intermédiaires de biens et services produits nationalement (en milliards d’euros)

Année 2012. Source : calculs à partir du TEI et du TRP des comptes nationaux, Insee

- 15 – On rappelle que la maquette « Allégements » de la DG Trésor considère que l’élasticité de l’emploi à son coût est de -0,9 au niveau du SMIC et décroit jusqu’à -0,2 au niveau de 2 SMIC.

- 16 – Plusieurs autres hypothèses et paramètres importants expliquent les différences dans les chiffrages obtenus (prise en compte ou non du capital par exemple…).

- 17 – « Alléger le coût du travail pour augmenter l’emploi : les clés de la réussite », Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, note de l’Institut Montaigne, mars 2014.

- 18 – Hamermesh (1993), Labor Demand, Princeton University Press.

- 19 – Dormont (1997), « L’influence du coût salarial sur la demande de travail », Économie et Statistiques 301-302, pp. 95-110. Dormont et Pauchet (1997), « L’élasticité de l’emploi au coût salarial dépend-elle des structures de qualification ? », Économie et Statistiques 301-302, pp. 149-170. Legendre et Le Maître (1997) « Le lien emploi-coût relatif des facteurs de production : quelques résultats obtenus à partir de données de panel », Économie et statistiques, vol 301(1).

- 20 – Cf. L’exposé très clair dans « Économie du travail », de Pierre Cahuc et André Zylberberg (1996), chapitre 2.

- 21 – L’élasticité de la demande inconditionnelle du facteur i (disons le travail peu qualifié) par rapport au coût du facteur j (disons le travail qualifié) est exprimée comme la somme de deux produits : celui de la part du facteur j dans le coût total et de l’élasticité de substitution entre les facteurs i et j d’une part, celui de l’élasticité conditionnelle du facteur i à la production et de l’élasticité de la production au coût de j d’autre part. Lorsque le coût du facteur j s’élève, la demande de facteur i augmente par effet de substitution, mais elle se réduit par effet revenu, la hausse du coût étant répercutée sur le prix ce qui diminue la production et la demande de tous les autres facteurs (cet effet est d’autant plus important que la demande est sensible au prix). Dans les secteurs intensifs en main d’œuvre faiblement qualifiée, le premier produit est affaibli par la faiblesse de la part du travail qualifié dans le coût total même si l’élasticité de substitution est forte entre les deux facteurs, le second produit est affaibli par l’insensibilité de la demande au prix puisque ces secteurs abrités sont faiblement concurrentiels. On voit donc mal comment ce raisonnement peut justifier des valeurs beaucoup plus élevées de l’élasticité de l’emploi non qualifié au prix des autres facteurs dans les secteurs abrités employant intensivement des travailleurs non qualifiés.

- 22 – La plus forte élasticité pour les bas salaires que pour les salaires élevés s’explique de manière théorique par la substituabilité entre le travail peu qualifié et le capital alors que le travail qualifié et le capital sont au contraire relativement complémentaires. Il existe de possibilités de substitution entre les différentes catégories de qualification qui seraient plus importantes qu’entre le travail et le capital considérés dans leur ensemble. Ces possibilités de substitution font que l’élasticité de la demande de travail à son coût est nettement plus élevée pour le travail peu qualifié. Voir L’Horty (2000).

- 23 – Voir par exemple Arnaud Chéron, Jean-Olivier Hairault et François Langot (2008), « A Quantitative Evaluation of Payroll Tax Subsidies for Low-Wage Workers: An Equlibrium Search Framework », Journal of Public Economics, n° 92, vol. 3-4, pp. 817-843.

- 24 – En parlant de ces études, Matthieu Bunel, Fabrice Gilles et Yannick l’Horty (2009) précisent ainsi : « Les effets d’une politique de baisses des cotisations ont été simulés en calibrant ce modèle à l’aide de valeur estimée de l’élasticité de la demande de travail à son coût (…). La principale limite à ces évaluations a priori provient de la forte sensibilité des résultats aux valeurs utilisées pour calibrer le modèle. » Voir Bunel, Gilles et L’Horty (2009) « Les effets des allégements de cotisations sociales sur l’emploi et les salaires. Une évaluation de la réforme de 2003 », Économie et Statistiques n°429-430.

- 25 – L’argument apparaît par exemple dans le dernier paragraphe de la tribune du 4 février : « Exonérer les hauts salaires réduirait peu le coût du travail, augmenterait assez fortement les salaires nets, et aurait peu d’effet sur la compétitivité des entreprises. »

- 26 – « Cela réduirait les coûts de production et améliorerait la compétitivité des secteurs à hauts salaires qui achètent des biens et services aux secteurs à bas salaires. » [Dernier paragraphe de la tribune du Monde du 4 février 2014].

Autres points à connaître pour un débat éclairé

Au-delà des principaux mécanismes à l’œuvre, certaines caractéristiques d’une mesure d’allégement du coût du travail doivent être gardées à l’esprit. Ces « évidences » pour les spécialistes ne sont pas communément rappelées, ce qui aboutit à rendre le débat confus.

1. Des mesures dont le coût est nul

Un premier point est que toutes les mesures de ce genre sont financées ex ante, c’est-à-dire qu’elles sont neutres budgétairement. En effet, afin de ne pas déséquilibrer les comptes sociaux, une baisse de cotisations sociales à la charge des employeurs conduit à ce que l’État acquitte ces cotisations en lieu et place des entreprises. Le supplément de dépense publique occasionné par cette prise en charge est compensé, soit par des hausses de prélèvements soit par des baisses d’autres dépenses publiques, afin de ne pas creuser le déficit public. Le fait que ce financement soit parfois différé ne change rien à cette règle du jeu fondamentale.

Il n’y a donc pas d’injection de dépenses publiques supplémentaires dans le circuit économique. Les effets de telles mesures sur l’emploi et la compétitivité proviennent seulement de la meilleure efficacité du nouvel équilibre économique trouvé, lui-même découlant du changement des coûts relatifs des facteurs. Les entreprises voient leur coût du travail baisser, tandis que les ménages voient leur pouvoir d’achat diminuer, via une hausse de la fiscalité ou une baisse de leur revenu disponible brut. L’effet total sur l’économie est donc la résultante d’un effet d’offre positif et d’un effet de demande négatif à court terme, du même montant. Il ne peut pas être de très grande ampleur.

Encadré 2. Les mesures d’allégement du coût du travail pour les travailleurs faiblement qualifiés ont-elles été efficaces ?

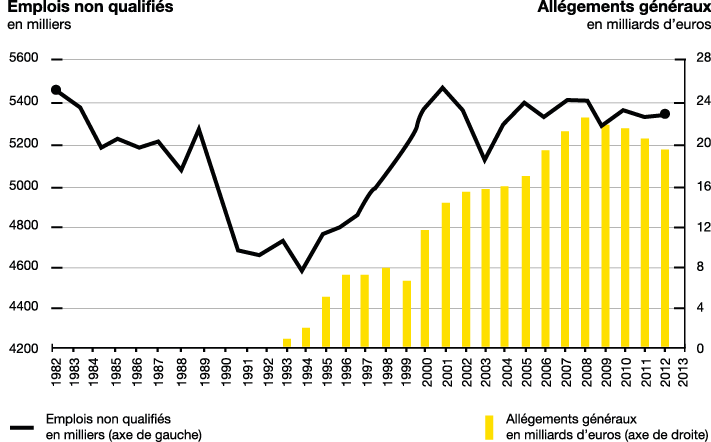

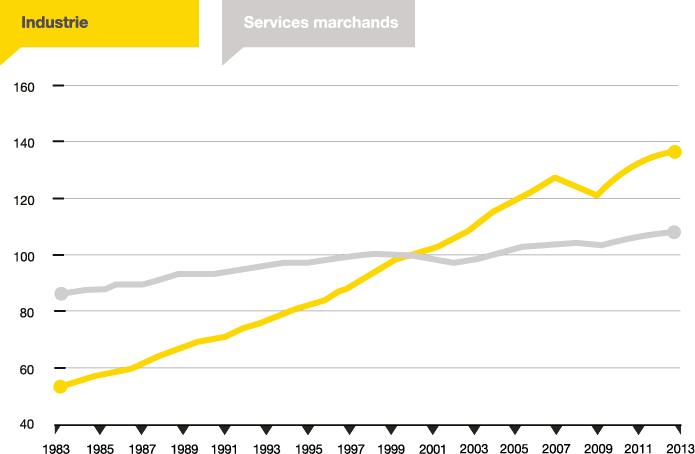

L’arrêt de la chute de l’emploi non qualifié à partir de 1993 est souvent mis en avant comme une preuve de l’efficacité des allégements de cotisations sociales sur les bas salaires, mis en place à cette période. En effet, l’emploi non qualifié a crû d’environ 600 000 unités entre 1992 et 2012, alors qu’il avait reculé de 700 000 unités entre 1982 et 1992. Les allégements généraux de cotisations sur les bas salaires ainsi que le dispositif d’accompagnement de la réduction du temps de travail entre 2000 et 2003, fondus depuis dans le dispositif dit « Fillon » par la loi du 17 janvier 2003, ont donc participé à la stabilisation de la part de l’emploi non qualifié dans l’emploi total en France (cf. Figure 17).

Il faudrait comparer l’évolution française avec celles de nos partenaires européens pour savoir à quel point cela est imputable aux allégements de cotisations sociales et quelle est la part qui provient d’autres phénomènes. Sur le seul territoire français, il n’existe pas d’échantillon témoin pour tester le scénario contrefactuel (« que serait-il advenu sans ces mesures ? ») puisque les allégements ont bénéficié à tous les salariés des tranches de salaires concernées.

Selon la DG Trésor et la DARES, les 7,3 milliards d’euros d’allégements mis en place avant la politique de RTT, soit de 1993 à 1997, auraient permis de sauvegarder entre 200 000 et 400 000 emplois. Le coût brut par emploi créé serait ainsi de l’ordre de 20 000 à 40 000 euros. En considérant que le coût par emploi créé a été multiplié par deux dans la deuxième vague, les auteurs estiment que le nombre total d’emplois qui seraient détruits en cas de suppression des allégements est aujourd’hui compris entre 350 000 et 700 000 emplois. Le chiffre de 600 000 emplois s’est progressivement imposé, même si certains contestent la manière dont ce consensus a émergé.27

Un corollaire de ce constat est que les montants annoncés de ces politiques (les 20 milliards d’euros du CICE, les 10 milliards d’euros du Pacte de responsabilité…) représentent l’ampleur des baisses de charges mais n’en sont pas du tout le coût net pour les administrations publiques, qui est proche de zéro par construction. Au passage, le raisonnement qui consiste à jauger l’efficacité de la mesure en divisant son coût brut annoncé par le nombre d’emplois espérés n’a pas de sens.

On a ici une première explication du hiatus parfois observé entre l’espoir que l’on voudrait placer dans ces mesures et l’appréciation relativement faible de leurs effets par les économistes et leurs modèles. Quand certains commentateurs évoquent des créations brutes d’emplois pour défendre une mesure donnée, d’autres évaluent plus rigoureusement les créations nettes en intégrant le contrecoup du choc négatif sur la demande.

Figure 17. Emplois non qualifiés et allégements généraux de cotisations

2. Des mesures dont les effets ne peuvent pas durer éternellement

Le bénéfice des allégements sur les coûts unitaires de production n’est pas seulement compensé par un choc négatif sur la demande : il est en plus progressivement rogné par l’inflation salariale. C’est un deuxième point essentiel à avoir à l’esprit, qui explique que les effets des telles mesures ne sont pas pérennes.

Ce phénomène d’érosion et de dissipation des gains initiaux accordés aux entreprises rend nécessaire la mise en place de mesures dites « d’accompagnement », si l’on souhaite assurer une certaine durabilité aux effets de la mesure. C’était déjà le cas lors des anciennes politiques de dévaluation, qui présentaient exactement la même limite.

La pression à la hausse des salaires est particulièrement sensible lorsque la mesure est financée par des hausses de la fiscalité. Par exemple, en cas de relèvement de la TVA ou de la CSG, on observe immédiatement une baisse du pouvoir d’achat des ménages, soit à cause d’un supplément d’inflation (TVA) soit à cause d’une baisse du revenu disponible (CSG). Il faut s’attendre à ce que les ménages tentent d’obtenir des augmentations de salaires pour compenser cette baisse de pouvoir d’achat.

Cet effet de dissipation est par ailleurs renforcé par un autre, appelé l’effet Phillips. L’effet Phillips, du nom de l’économiste qui a réalisé les premiers travaux sur ce point, est le lien inverse qui existe entre le taux de croissance des salaires et le niveau du chômage. Si les allégements de cotisations améliorent la situation sur le marché du travail, alors le chômage baisse et les salariés auront plus de facilité à obtenir des augmentations de salaires. En parallèle, l’amélioration de la situation des entreprises (gains de compétitivité, hausse du taux de marge) donne à celles-ci plus de facilités pour satisfaire les revendications salariales. Les augmentations de salaires, si elles sont accordées, seront suivies par une hausse des prix de la part des entreprises qui souhaitent conserver le même taux de marge, puis par de nouvelles hausses de salaire exigées par les salariés pour de nouveau rétablir leur pouvoir d’achat, etc. La boucle prix-salaire se met en marche et cette spirale inflationniste annule progressivement les effets initiaux de la mesure sur la compétitivité des entreprises.

La mise en place d’une mesure d’allégement compensé du coût du travail n’est donc pas une fin en soi. C’est une sorte de « ballon d’oxygène » pour les entreprises, qui aboutit à une amélioration transitoire de leur situation économique. Si ces marges de manœuvre ne sont pas utilisées pour renforcer la compétitivité de manière plus structurelle, elles se dissiperont au fil du temps.

Dans cette « course contre la montre », on peut par exemple mettre en place des me-sures d’accompagnement telles que des « accords de compétitivité », les entreprises s’engageant sur la création d’emplois moyennant l’acceptation d’une faible progression des salaires de la part des syndicats de salariés. On peut également souhaiter utiliser les marges de manœuvre pour soutenir l’effort d’investissement dans le capital physique et en matière de recherche et développement. Ces investissements pérennisent les effets de la mesure car ils accroissent à moyen et long termes la productivité du travail.

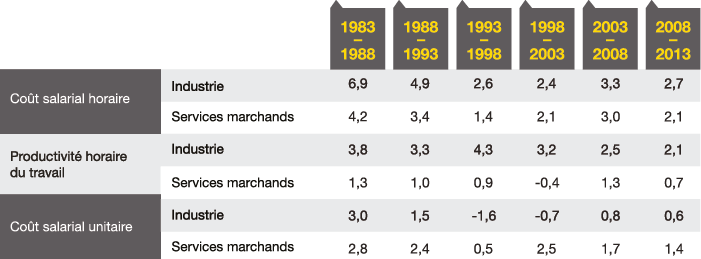

À long terme, seules les mesures qui accroissent la productivité du travail permettent d’envisager des créations d’emplois et des hausses de salaires sans peser sur le niveau du coût salarial unitaire (rapport du coût horaire du travail à la productivité du travail), déterminant clé de la compétitivité.

3. Des mesures dont l’efficacité dépend des modalités de financement choisies

On a souligné précédemment que toute mesure d’allégement mise en place aujourd’hui est budgétairement équilibrée : la baisse de cotisations sociales est compensée par une hausse de la fiscalité ou une baisse des dépenses publiques d’un montant équivalent. Or, le choix parmi ces modalités de financement joue sur l’efficacité de la mesure.

Longtemps, le débat public n’a examiné que le scénario d’un financement via une hausse de la fiscalité. Ce pouvait être soit une hausse de la TVA (d’où le nom de « TVA sociale », longtemps associé à ce type de mesure), soit une hausse de la CSG, soit encore le recours à une taxe écologique, qui est du reste l’un des modes de financement du CICE.

Avec la mise en place du CICE et du Pacte de responsabilité, l’exécutif a introduit la possibilité de financer ces mesures par des économies de dépenses publiques, plus précisément des économies supplémentaires par rapport à la trajectoire de référence de l’évolution des dépenses publiques. Ce point est rarement discuté alors qu’il est important.

En effet, il est plus avisé, d’un point de vue économique, de diminuer les dépenses publiques que d’augmenter les prélèvements obligatoires pour financer les allégements de coût du travail. Les économies de dépenses publiques n’ont pas d’effet inflationniste ; le fait d’y recourir prolonge donc les effets positifs de la mesure, dont on a vu précédemment qu’ils allaient immanquablement se dissiper. A contrario, une hausse de TVA aboutit forcément à un surcroît d’inflation, tout comme l’introduction d’une taxe écologique. La hausse de CSG, parce qu’elle réduit le revenu disponible brut des ménages, donne également lieu, à assez brève échéance, à une demande de rattrapage salarial de la part des ménages.

Ce point a été relativement peu discuté ; les conséquences des mesure d’économies dépendent des dépenses qui sont réduites et l’exécutif a eu tendance à être relativement imprécis sur les modalités envisagées. Bien entendu, si les économies de dépenses publiques peuvent être obtenues par des gains d’efficacité dans le secteur public sans que la fourniture de services publics s’en ressente ou que les prestations sociales diminuent, cela améliore encore le bilan de la mesure, qui se trouve d’autant moins grevé par un choc négatif de demande.

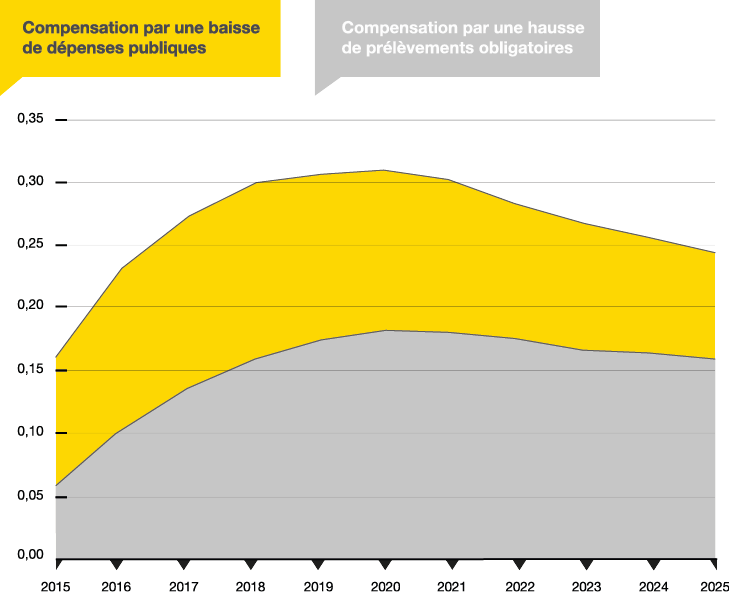

L’annexe VII présente une simulation d’un allégement de 10 milliards d’euros, compensé soit par une hausse des prélèvements, soit par un supplément d’économies de dépenses publiques. À horizon de 10 ans, la divergence entre les deux scénarios se traduit par un écart de 0,3 point de PIB.

- 27 – Voir « Coût du travail et emploi : histoires de chiffres », Michel Husson, avril 2013.

Conclusion

Les récentes mesures d’allégement du coût du travail, portant sur les charges employeur, ont été imaginées et proposées pour répondre à un double enjeu : restaurer la compétitivité coût des entreprises françaises, notamment à des fins d’exportation, et accélérer les créations d’emplois.

Il semble, dans le débat qui a entouré puis suivi leur mise en œuvre, que l’enjeu de l’emploi ait accaparé l’essentiel de l’attention des décideurs et experts. L’impact de ces mesures ne se mesurerait alors qu’au nombre d’emplois créés rapidement. Poursuivant cette logique, certains auteurs soutiennent l’idée que les allégements de charges doivent être prioritairement ciblés sur les bas salaires, pour un effet maximal en termes de création d’emplois.

La présente note entend contester cette vision hiérarchisée des enjeux, aujourd’hui dominante, sur plusieurs points.

D’abord, elle montre qu’il est bien plus profitable, en termes de productivité, de compétitivité et d’emploi, de baisser le coût du travail des secteurs exposés à la concurrence internationale plutôt que de baisser celui des secteurs protégés. La restauration d’un solde extérieur positif est une des clés essentielles de ce mécanisme : les emplois créés le sont grâce à une demande extérieure pour les biens et services produits en France, et non pas seulement par une substitution du travail au capital.

Un moyen de cibler les secteurs exposés sans enfreindre l’interdiction des aides sectorielles est d’orienter les allégements de charges vers les salaires intermédiaires (entre 1,6 et 3,5 SMIC), plutôt que vers les bas salaires (inférieurs à 1,6 SMIC). Cette alternative produit de meilleurs effets sur la productivité et la croissance. En outre, à horizon de 10 ans, elle génère autant d’emplois qu’une politique orientée vers les bas salaires. Mieux, ces emplois sont créés dans des secteurs exportateurs, sources de gains de productivité, alors qu’un ciblage sur les bas salaires favorise davantage les secteurs protégés.