Sauver les êtres humains ou la croissance économique, les États face au dilemme

L’idée d’attribuer une valeur monétaire à une vie est a priori choquante. Pourtant, un État doit en permanence faire des choix pour assurer la protection de ses concitoyens.

L’idée d’attribuer une valeur monétaire à une vie est a priori choquante. « Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie », résumait André Malraux. Pourtant, un État doit en permanence faire des choix pour assurer la protection de ses concitoyens : vaut-il mieux équiper les hôpitaux, encourager la vaccination, mener des campagnes contre le tabagisme, limiter la vitesse sur les routes, lutter contre l’exclusion, la pauvreté et la déréliction ?

Nos perceptions sont souvent biaisées : un crash d’avion où 300 personnes perdent la vie nous fait plus réagir que les statistiques de la prévention routière. Un horrible accident d’ascenseur conduira à prescrire aux propriétaires d’appartement une mise aux normes beaucoup plus coûteuse que mainte action de prévention des accidents domestiques.

Les évaluations économiques permettent en théorie de maximiser le bien-être collectif obtenu (dont la réduction des risques pour la santé) pour un niveau de dépenses donné, que limite le consentement à l’impôt de nos concitoyens, lui-même variable en fonction des circonstances.

Combien vaut une vie humaine ?

En temps de paix, les administrations nationales comparent donc divers scénarios de dépense pour maximiser ce bien-être collectif. Bien sûr, tous les citoyens ne sont pas d’accord entre eux, ni sur ce qu’il est pertinent d’assurer (coût de la prévention et de la précaution), ni sur le niveau de mutualisation et de solidarité souhaitable.

Chacun doit-il décider de la part de revenu qu’il consacre à se couvrir contre chaque risque (et donc être libre de ne pas s’assurer) ? L’assurance doit-elle être mutualisée, les heureux d’aujourd’hui se cotisant pour les sinistrés du moment ? Les fourmis doivent-elles garantir les cigales ? Les prudents doivent-ils soigner les risque-tout ?

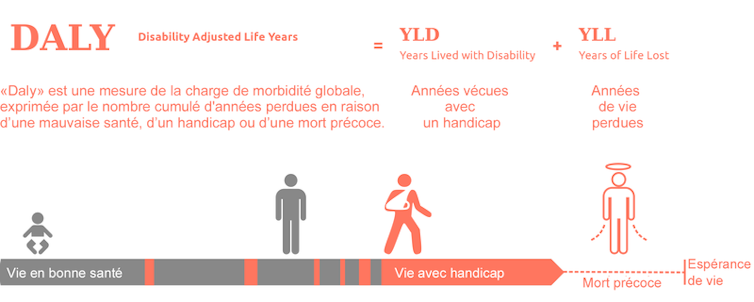

Si l’on répugne en France à évoquer la valeur d’une vie dans le débat public, les Britanniques, parangons de pragmatisme, évaluent la pertinence de protocoles médicaux coûteux en estimant leur bénéfice en QALY (quality-adjusted life year, ou DALY, disability-adjusted life year), années de vie gagnées ajustées d’un coefficient de qualité, prenant en compte qu’une année « en bonne santé », sans handicap, limitation ou souffrance majeure apporte plus d’agrément à son bénéficiaire.

Quelle valeur donner au QALY ? On peut demander à chacun ce que vaut pour lui une année supplémentaire de vie en bonne santé, ou demander combien, en tant que contribuable, il est prêt à dépenser pour qu’un malade inconnu (lui peut-être) bénéficie d’une année de plus.

Diverses études évaluent le consentement des individus à payer pour une année de vie en bonne santé, en demandant par exemple à une personne d’imaginer qu’elle est touchée par une maladie mortelle et qu’un médicament permettrait de prolonger sa vie pendant un an dans un état de santé parfaite.

Dans les pays riches, la moyenne des réponses varie entre 24 000 euros à 60 000 euros, selon les pays. Ce n’est pas trop loin de la valeur de référence du DALY dans les pays dont les autorités de santé l’utilisent : entre 20 000 et 30 000 livres sterling au Royaume-Uni, 47 000 euros en Suède, 80 000 euros aux Pays-Bas…).

La bourse ou la vie ?

Cette approche reflète-t-elle un calcul mesquin d’égoïstes prêts à sacrifier des vies pour sauver leur portefeuille ? La réalité est plus complexe. On sait en effet que l’espérance de vie est supérieure pour les populations qui bénéficient d’une meilleure hygiène, de meilleures conditions d’alimentation et de logement, d’un système d’éducation et de santé plus performant, de loisirs…

C’est vrai au sein de chaque pays (avec des niveaux de redistribution très variables) et entre les pays (la prospère Allemagne a deux fois plus de lits de soins intensifs que ses voisins). Sacrifier le revenu d’un pays, c’est donc aussi réduire l’espérance de vie de ses habitants.

Pour un économiste, dans un « marché parfait » où tous les citoyens auraient le même droit à la vie, la valeur du QALY serait telle que le gain d’une année de vie en bonne santé pour un patient est le même que le gain d’espérance de vie obtenu avec la même richesse distribuée à l’ensemble de la population. On soignerait donc un individu tant que les coûts mis en œuvre ne réduisent pas la durée de vie en bonne santé des autres Français de plus d’une… demi-seconde (il y a près de 32 millions de secondes dans une année et 66 millions de Français).

Le coût de l’inaction

Selon les chiffres évoqués par le rapport de Neil Ferguson de l’Imperial College, le Covid-19, en l’absence de mesures coercitives de confinement ou d’isolement des personnes infectées ou suspectes de l’être, ferait environ 500 000 morts au Royaume-Uni (2,2 millions aux États-Unis).

Si l’on considère, compte tenu de la distribution statistique des morts (en grande majorité âgés et souffrant d’autres pathologies) que chaque victime aurait eu en moyenne quatre années de vie en bonne santé, le coût de la pandémie dans un pays comme la France ou le Royaume-Uni serait de l’ordre de : 500 000 x 4 x (30 000 à 60 000)= 60 à 120 milliards d’euros. L’impact direct sur la capacité de production du pays serait limité, car la plupart des morts ne sont pas dans la population active.

Pour imprécis qu’il soit, le coût des mesures de confinement est estimé au bas mot à 10 points de produit intérieur brut ou PIB (pour un bon scénario de déconfinement et de sortie de crise) pour la seule année 2020, soit de l’ordre de 220 milliards d’euros en France ou au Royaume-Uni.

En effet, l’Insee évalue à -6 % la décroissance du PIB au premier trimestre et estime que chaque mois de confinement supplémentaire coûterait 3 % de PIB (on est donc plutôt sur une tendance de – 15 % pour le premier semestre, au mieux compensés par un effet rebond au second).

On espère que le confinement réduira substantiellement le nombre de victimes dans les pays où les malades peuvent être pris en charge par le système de soin, mais il y en aura tout de même.

Avec les critères économiques prévalant en temps de paix, on comprend donc pourquoi certains, notamment aux Pays-Bas (qui attribuent pourtant une valeur exceptionnellement élevée à la vie humaine) ou encore aux États-Unis (un pays où les individus les plus riches attribuent une valeur exceptionnellement élevée à leur existence) peuvent penser que le remède du confinement est pire que l’absence de mesures exceptionnelles face à la pandémie. La question se pose avec encore plus d’acuité dans les pays pauvres, qui ne peuvent offrir des moyens d’existence aux personnes que le confinement prive de revenu.

« Nous sommes en guerre »

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé que nous étions « en guerre ». Lors d’une guerre, le cadre du calcul économique explose. Les prudents qui évitaient les risques et s’assuraient contre tout sinistre assurable sont tout à coup prêts à donner leur vie pour une cause transcendante (la liberté, la démocratie, la survie de ce qui les attache à leur pays). Le critère du QALY pour maximiser le bien-être collectif est oublié. Il faut vaincre l’ennemi à tout prix. L’intendance et les économistes suivent.

Si un État réagit ainsi, est-il politiquement possible, dans un État voisin, d’expliquer qu’on préfère préserver la prospérité économique et les bienfaits qui vont avec, y compris le meilleur état psychologique et sanitaire d’une population plus prospère ?

Cette indifférence des dirigeants aux souffrances des victimes ne fera-t-elle pas le lit de tous les populismes ? Y a-t-il encore des Winston Churchill capables de galvaniser la nation et de lui faire accepter le sang, la sueur, les larmes et la mort de beaucoup d’individus au nom d’un intérêt supérieur ?

Ou bien les enjeux ont-ils changé et ceux qui ont accepté de souffrir pour la survie de la démocratie et de la liberté ressentent-ils moins d’enthousiasme pour sauver la croissance économique et son cortège de « bienfaits » ?

Ou bien un sentiment de solidarité fera-t-il que chacun acceptera – si les ordres de grandeur ci-dessus ne sont pas totalement absurdes – de perdre deux semaines d’espérance de vie, alors qu’en l’absence d’effort collectif, les deux millions de DALY perdus n’auraient réduit – en moyenne – la vie de chaque Français que de 6 jours ?

Il est pourtant arrivé dans l’Histoire qu’on achète la tranquillité en sacrifiant les membres de telle ethnie ou les croyants de telle religion, qu’on offre une ou deux provinces en échange de la paix ou qu’on sauve la prospérité économique en condamnant une profession au chômage. La majorité « pas directement concernée » acceptait alors de sacrifier une minorité bien identifiée, comme jadis les Egéens offraient à la voracité du Minotaure son tribut humain.

Mais aujourd’hui, sacrifier 1 % de la population du pays pour préserver le confort économique des autres paraît inacceptable. Peut-être parce que chacun peut faire partie des infectés, même si tous n’ont pas la même probabilité de succomber. Si ce n’est toi, c’est peut-être ta mère ou ton grand-père. Alors, même si l’assurance paraît bien onéreuse, on est prêt à accepter de la payer (les sondages montrent qu’une grande majorité de Français jugent le confinement pertinent).

L’Histoire dira quels pays auront pris les décisions les plus conformes aux aspirations et aux intérêts de leurs peuples. La Suède ou les Pays-Bas misent sur le civisme individuel plus que sur la coercition. Des régimes plus autoritaires sacrifient les libertés individuelles au salut collectif et à la stabilité politique. Les autres Européens semblent adopter une position intermédiaire qui varie en fonction des connaissances émergentes et de leur contexte.

Et le principe de précaution ?

S’il est illusoire d’imaginer que l’épidémie aurait pu être stoppée à nos frontières, certains rappellent que les coûts pour la maîtriser auraient été bien moindres si on avait su dépenser quelques dizaines de millions d’euros (stock de masques, entretien d’une capacité à produire rapidement des tests, des respirateurs et des équipements de protection en utilisant les outils de production existants) pour nous préparer à une telle crise dont la possibilité avait été décrite et les conséquences analysées, mais dont la probabilité était incertaine et l’horizon de survenue mystérieux.

Les économistes ne savent pas intégrer le principe de précaution. La Cour des comptes a jadis jugé condamnable, selon leurs critères, qu’une ministre de la Santé ait commandé des vaccins à temps pour en disposer afin de résister à une épidémie alors jugée probable mais qui n’a pas eu lieu.

Les économistes orthodoxes n’incluent pas dans leurs modèles des scénarios plausibles mais non quantifiables (les options réelles n’ont de valeur que si l’on sait estimer la probabilité de les exercer). Ils attribuent souvent une valeur nulle à ce qu’ils ne peuvent estimer. De plus, ils font confiance au marché pour que chaque agence de santé ou hôpital fasse les arbitrages optimaux entre couverture des risques (stock de masques…) et autres dépenses urgentes.

Sauvez la planète, n’écoutez pas les économistes !

Il est temps de relire le livre Comment les économistes réchauffent la planète. Antonin Potier, chercheur au CIRED, y expliquait en 2016 comment les raisonnements et les outils des économistes dominants (mainstream) induisent l’inaction face au changement climatique. Au mieux, les actions proposées par des personnalités comme l’économiste américain William Nordhaus, lauréat du prix d’économie de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel en 2018, seraient probablement insuffisantes et trop lentes pour nous protéger des dérèglements climatiques.

Les coûts de scénarios ambitieux de lutte contre le réchauffement climatique s’élèvent à quelques points de PIB pour éviter une catastrophe dont seules les modalités précises restent incertaines. Les conséquences de l’inaction seront bien pires que pour un virus qui ne semble pas pouvoir tuer plus d’un pour cent de l’humanité.

Le dérèglement climatique doit être combattu avec la même conviction que les pandémies que par ailleurs il favorise. Les économistes traditionnels ne prennent en compte que les conséquences qu’ils savent quantifier et dont ils peuvent estimer la probabilité d’occurrence. Or, la disparition d’un pays par submersion ou désertification n’est pas une simple perte de capital naturel, l’accroissement de la fréquence des épidémies ne peut être apprécié à la seule aune du PIB perdu (ou gagné puisque l’activité du système de santé en est une composante).

Informés par les scientifiques spécialistes du climat – et non par les modèles lacunaires des économistes – fixons des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessaires pour éviter les catastrophes. Les économistes nous aideront ensuite à trouver des trajectoires efficaces pour atteindre ces objectifs. Sachons être en guerre pendant qu’il en est encore temps.

- Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.