Organisation responsabilisante : de l’idée à la réalisation

Sextant, Hartley Marsden (1877-1943) Localisation : États-Unis, Philadelphie (Pa.), Philadelphia Museum of Art © The Philadelphia Museum of Art. Dist. GrandPalaisRmn / image Philadelphia Museum of Art

Préface

Ces dernières années, l’entreprise responsable a beaucoup progressé, et l’on ne peut que se féliciter de la montée en puissance des politiques de RSE, qui ont atteint un stade de maturité encourageant. Un nombre croissant d’entreprises ont compris la force qu’elles peuvent puiser d’une RSE pensée comme une stratégie issue de leur Raison d’être, et pas seulement comme un corpus de discours imposés par l’air du temps et la réglementation.

Si l’entreprise responsable a beaucoup progressé, il reste cependant du chemin à parcourir. Et pour aller au bout de la recherche de performance soutenable, nous devons désormais faire un pas de géant vers l’entreprise… responsabilisante. Cet ouvrage Organisation responsabilisante : de l’idée à la réalisation arrive à point nommé, et va contribuer à cet indispensable pas de géant. Je suis heureux et honoré de le préfacer, afin de partager quelques convictions sur l’urgente nécessité de conduire nos entreprises vers la responsabilisation.

S’il y a urgence, c’est que nous sommes aujourd’hui confrontés à une tension de plus en plus vive entre l’entreprise et le travail. Alors que toutes les études montrent que nos concitoyens croient en l’entreprise, des chiffres préoccupants indiquent qu’ils se détournent du travail. Ainsi, une grande majorité sont convaincus que ce sont les entreprises – grâce à leurs investissements, leurs innovations, leur capacité d’organisation – qui peuvent répondre le plus efficacement aux grands défis de la planète – nourrir, soigner et loger huit milliards d’habitants, lutter contre le dérèglement climatique, développer la mobilité ; mais dans le même temps, seulement 24 % des Français disent que le travail est aujourd’hui important dans leur vie (ils étaient 60 % à le penser dans les années 1980) et 54 % pensent que le travail est plus une contrainte qu’un épanouissement (5 points de plus qu’en 2006).

Faut-il alors s’étonner de l’essor inquiétant du désengagement, voire de la souffrance au travail, sous diverses formes – absentéisme, démissions, ennui, risques psychosociaux ? Pour expliquer cette désaffection, différentes raisons peuvent être avancées : la dégradation des conditions de travail dans certains environnements, le mauvais équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la fracture digitale, l’isolement dû au télétravail etc. Mais il y a une explication plus importante : le sentiment d’une véritable perte de sens !

R. Gary rapporte ce mot de de Gaulle, qui illustre ce besoin de sens : « Il se peut bien que nous allions sur la lune, et cela n’est pas très éloigné de nous. La plus grande distance qu’il nous reste à couvrir gît cependant au fond de nous-mêmes. » Ce besoin de sens, il est à la fois collectif et individuel – et l’un ne peut aller sans l’autre : ce qui produit du sens collectif, c’est la Raison d’être, qui a fini par s’installer dans les entreprises. Ce qui produit du sens individuel, c’est la responsabilisation.

Si l’on considère que les trois leviers du sens au travail sont la finalité du travail, le contenu du travail et la qualité au travail, alors, on mesure mieux le rôle clé de la raison d’être et de la responsabilisation : la raison d’être nourrit la finalité et le contenu du travail ; la responsabilisation nourrit le contenu et les conditions d’exercice du travail. Dans une entreprise sans raison d’être, mais où le management essaye de donner du sens individuel aux équipes, les salariés avancent, mais ils ne savent pas où ils vont ! Dans une entreprise où il y a une raison d’être, mais pas de sens individuel, l’entreprise avance, mais sans les salariés : l’équation gagnante, c’est donc la raison d’être et la responsabilisation !

Alors, comment faire de nos entreprises des organisations responsabilisantes ? Pour y répondre, cet ouvrage explore avec finesse les différentes dimensions de ce qui est appelé fort justement « la boussole de la responsabilisation ». Le mot est bien choisi. La responsabilisation est bien une boussole, que les dirigeants et les managers doivent toujours avoir en poche pour mieux surmonter les détours, les fausses pistes et les impasses qui ne manquent pas de ralentir et parfois décourager la route vers la responsabilisation.

Pour avoir expérimenté le processus de responsabilisation chez Michelin, sous l’impulsion de la direction industrielle, et avec des équipes exceptionnelles menées par Jean-Michel Guillon (DRH) et Bertrand Ballarin (directeur d’usine, puis responsable des relations sociales), je peux témoigner de la difficulté de la tâche. Nous avons plus d’une fois failli perdre le nord ! Je me réjouis que le livre consacre un chapitre entier à cette magnifique entreprise qui m’a tant appris, et qui résume bien la complexité d’une démarche de responsabilisation, au sein d’un leader industriel mondial à l’histoire emblématique et à la culture extrêmement forte. Le processus de responsabilisation chez Michelin a pris près de dix ans. Il nous a appris qu’il est bien plus difficile de conduire une transformation de la manière d’être d’une entreprise que de modifier sa manière de faire, alors que les deux sont nécessaires. Il nous a également appris que la nature humaine a de formidables capacités de résistance, reposant sur l’aversion au risque, sur la crainte, sur la paresse, sur l’esprit d’inertie, ou sur l’incapacité… Enfin, mener Michelin vers la responsabilisation nous a également enseigné qu’un tel processus repose sur deux conditions sine qua non : l’exemplarité des dirigeants, et l’accent mis sur le management intermédiaire.

Car dans une entreprise, les opérateurs, les ouvriers, mesurent en général rapidement ce qu’ils ont à gagner d’un processus de responsabilisation – autonomie accrue, plus grande motivation, capacité de mieux progresser. Mais l’encadrement intermédiaire, les agents de maîtrise doivent accepter de changer profondément de mission, de posture, de culture. Pour eux, il s’agit de renoncer à un rôle simplifié d’autorité verticale – commander le matin, superviser l’après-midi, contrôler le soir –, pour passer à un rôle plus incertain, mais beaucoup plus noble et épanouissant, de développement horizontal – accompagner, soutenir, motiver, développer les talents. C’est pourquoi aller vers une organisation responsabilisante passe à mes yeux par une véritable révolution managériale, reposant sur l’écoute, la considération, l’éthique – conditions de succès du processus de responsabilisation.

Le chemin vers l’organisation responsabilisante est ardu, mais le jeu en vaut la chandelle, car les fruits de la responsabilisation sont tout à fait exceptionnels, et se mesurent sur le long terme en performance économique et financière, en capacité d’innovation, en fidélisation et motivation des équipes. Et la responsabilisation est déjà, en elle-même et à travers la confiance qu’elle nécessite et manifeste, un geste fondamental de respect et de reconnaissance. Je l’ai constaté chez Michelin, mais aussi chez Saint-Gobain, et je le mesure en ce moment chez Renault Group, où notre réorganisation, menée par Luca de Meo, s’est opérée autour d’entités plus autonomes et responsabilisantes, chacune étant tournée vers une chaîne de valeur spécifique (la vente de véhicules électriques et de logiciels, la vente de véhicules thermiques, l’économie circulaire ou les services de mobilité), les équipes étant désormais plus agiles, spécialisés et responsabilisées…

Ce livre est une formidable source d’inspiration. La démarche de responsabilisation qui s’y trouve explicitée, avec ses difficultés conceptuelles et managériales, ses principes, ses points de passage obligés, est un extraordinaire amplificateur d’énergie et une intarissable source d’espoir. Il s’adresse aux dirigeants et managers de tous les secteurs, qui savent que l’entreprise responsable, c’est aussi l’entreprise qui responsabilise, car l’organisation responsabilisante est le seul chemin possible de la performance durable.

Jean-Dominique Senard,

Président du conseil d’administration de Renault Group.

Résumé

Les entreprises contemporaines sont souvent attirées par les modèles d’organisation responsabilisante (OR), mais ceux-ci se révèlent complexes à mettre en place et parfois décevants sur le plan de leurs résultats. C’est qu’en effet une transformation de ce type ne peut pas être abordée avec des idées simples : elle suppose une acceptation de la complexité et du temps long. Parce qu’elle agit en profondeur sur la culture d’entreprise, ses effets se mesurent plutôt en une dizaine d’années qu’en résultats trimestriels.

Cet avertissement à nos lecteurs étant posé, cette étude cherche à répondre à deux questions récurrentes chez les dirigeantes et les dirigeants : « Quand on parle d’organisation responsabilisante, de quoi parle-t-on exactement ? » et « Par quoi dois-je commencer pour mettre mon entreprise en mouvement ? ». Pour répondre à ces deux questions, l’ouvrage s’attache à décrire les grands principes qui gouvernent une OR (de quoi on parle ?) et à proposer une grille de conception et de mise en œuvre (sur quoi et comment agir ?) permettant de tendre vers ce système en évitant les impasses les plus fréquentes.

L’étude s’intéresse particulièrement, mais sans exclusive, à l’extension du pouvoir d’agir chez ceux qui en ont le moins. C’est cette population, notamment en production industrielle et en logistique, qui subit un travail routinier, répétitif, souvent pénible et faiblement reconnu, et c’est elle qui dispose de perspectives moindres en matière d’évolution professionnelle. Pour toutes ces personnes, travailler dans une OR peut représenter une avancée personnelle, professionnelle et sociale. En dépit de ce tropisme industriel, la démarche proposée est applicable à tout type d’organisation, moyennant adaptations.

L’OR, pourquoi ?

Du point de vue de l’entreprise, il ne manque pas de bonnes raisons pour enclencher une telle évolution. L’OR soutient l’avènement d’une entreprise responsable (une option de moins en moins optionnelle en raison, entre autres, du renforcement des contraintes réglementaires) qui doit réussir à concilier dans le travail réel des objectifs multiples et rarement alignés (personnes, planète, profit). L’OR répond à des objectifs d’agilité, de flexibilité et de rapidité, par la déconcentration du pouvoir de décision au plus près du niveau où les problèmes apparaissent. Là où elle existait, elle a notamment permis de surmonter plus aisément une pandémie comme celle du Covid-19, quand les équipes opérationnelles de production se trouvaient sur le terrain et que le management était confiné et à distance. Elle correspond aussi à une évolution des attentes des salariés qui aspirent depuis longtemps à davantage de confiance de la part de leur hiérarchie et de marges de manœuvre dans leur travail. Elle fournit des arguments d’attractivité à des secteurs où le travail est traditionnellement très prescrit et où les conditions de travail sont jugées difficiles, en développant les compétences de ceux qui y travaillent, en rendant le travail moins répétitif et plus intéressant et en leur ouvrant des perspectives accrues d’employabilité et d’ascension sociale (à la condition que les systèmes RH s’adaptent). Elle agit sur l’engagement des personnes pour juguler les difficultés de recrutement, le turn-over et l’absentéisme. Enfin, la responsabilisation se révèle une ressource tant pour la santé des salariés que pour l’efficacité du travail, quand les collaborateurs disposent de latitude pour proposer des améliorations et participer à la régulation de leur activité. En définitive, l’organisation responsabilisante paraît bien adaptée à notre monde complexe.

Ces arguments sont connus et reconnus, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. La transformation vers une organisation responsabilisante s’apparente davantage à une exploration dirigée qu’à une ligne droite entre un point A et un point B. Pour conduire cette exploration, les organisations ont besoin d’une boussole.

L’OR, sur quoi agir ?

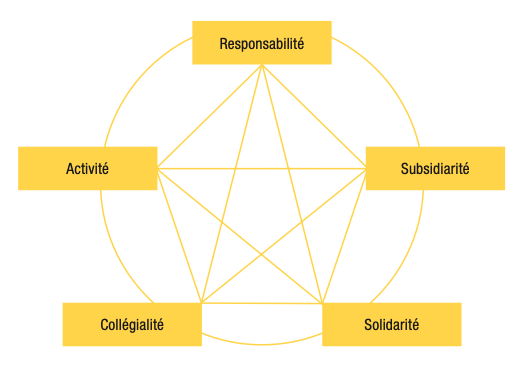

La boussole de la responsabilisation est constituée de cinq dimensions qui font système : responsabilité, subsidiarité, solidarité, collégialité et activité. Ces dimensions forment un système dans la mesure où agir sur l’une provoque une évolution des autres.

La responsabilité est le principe selon lequel chacun doit rendre des comptes à la mesure de son pouvoir d’agir. L’objectif de la responsabilisation est d’élargir et d’enrichir progressivement le niveau de redevabilité de chacun (et donc d’accroître le pouvoir d’agir de chacun). Le pouvoir d’agir suppose le droit d’agir et la compétence pour agir à son niveau, au sein d’une chaîne de responsabilité.

La subsidiarité est le principe selon lequel les échelons supérieurs s’interdisent de s’approprier les attributions dont les échelons inférieurs sont capables de s’acquitter à leur seule initiative et par leurs propres moyens. Il tient son nom du latin subsidium (réserve, soutien), marquant par là que le rôle des échelons supérieurs est d’apporter leur aide et leur soutien si le besoin en est exprimé par un échelon subordonné, jamais de se substituer à lui.

La solidarité se traduit par l’assistance et la coopération qui se développent entre les personnes d’un groupe ou d’une communauté, du fait du lien qui les unit au service d’un objectif commun. Dans les organisations, elle s’exerce prioritairement au sein de la communauté de travail.

La collégialité renvoie à la pratique de la délibération en groupe, dans un esprit d’intelligence collective et d’enrichissement des décisions à prendre. Elle renvoie également au principe de construction collective des solutions, ce qui évite de se retrouver seul face à une décision difficile ou à une responsabilité potentiellement anxiogène, préservant ainsi le bien-être et la santé mentale des salariés.

L’activité se concentre sur la différence entre le travail prescrit et le travail réel, et sur les solutions que les personnes mettent en œuvre pour résoudre cette discontinuité. L’analyse de l’activité a pour objectif de favoriser la contribution des travailleurs à la (re)conception des règles qui leur permettront de faire du « bon travail », source de leur santé physique et mentale.

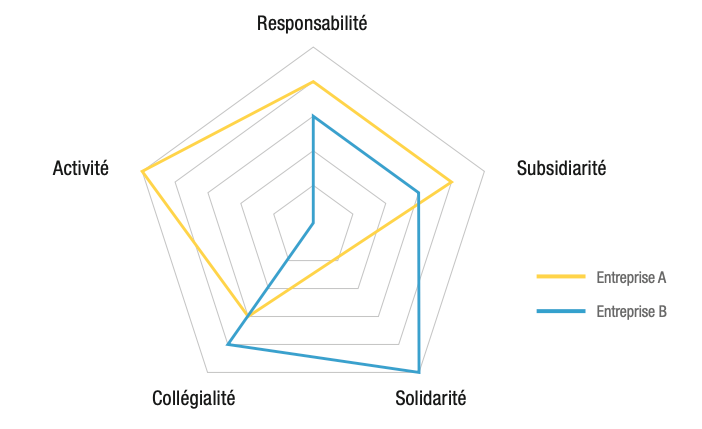

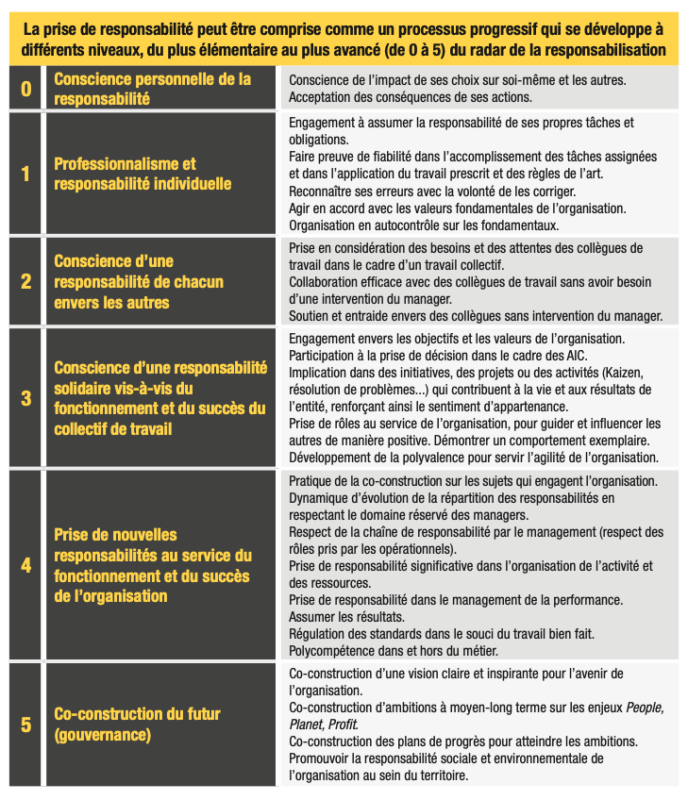

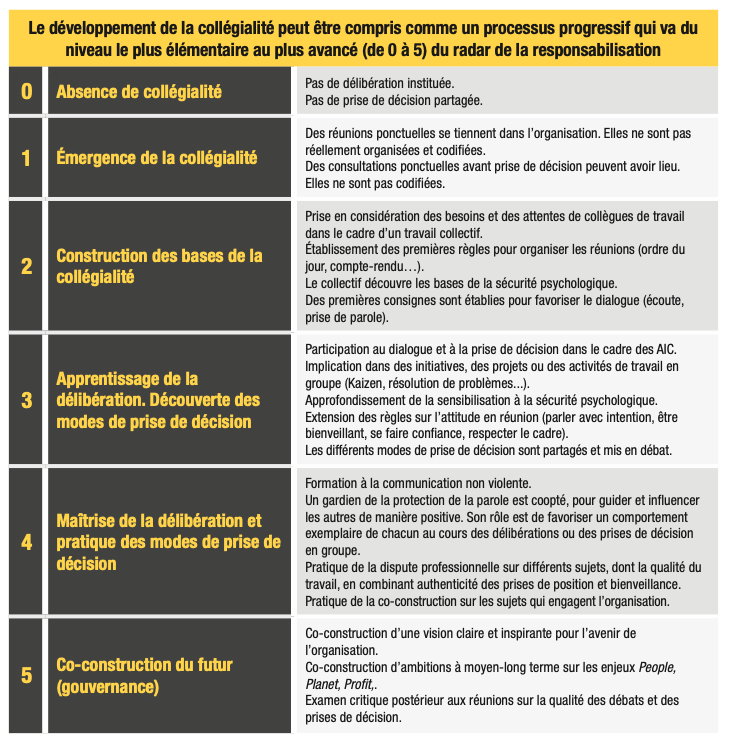

Le but de cette boussole est de faire réfléchir l’équipe dirigeante, et par la suite toute l’organisation, sur ces cinq dimensions avant et pendant la transformation. Chacune va être « dépliée » afin qu’en soient compris la portée, les interactions, les limites et les risques. Ce cadre de pensée peut paraître théorique, mais son appropriation est en réalité indispensable pour définir l’ambition qu’on veut se donner et les modes d’action concrets pour y parvenir. Cette réflexion permet de bâtir une première vision du système cible que le dirigeant et sa « coalition » cherchent à faire émerger, en s’appuyant sur les forces existantes de l’organisation. Cette vision sera remise sur le métier et ajustée au fur et à mesure des enseignements tirés des premières expérimentations. La boussole permet aussi de construire des échelles de progrès sur les cinq dimensions, afin d’évaluer la maturation progressive de la transformation vers l’OR (le radar de la responsabilisation).

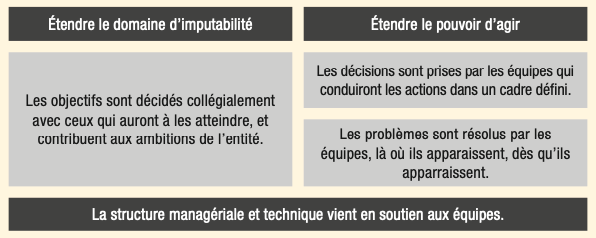

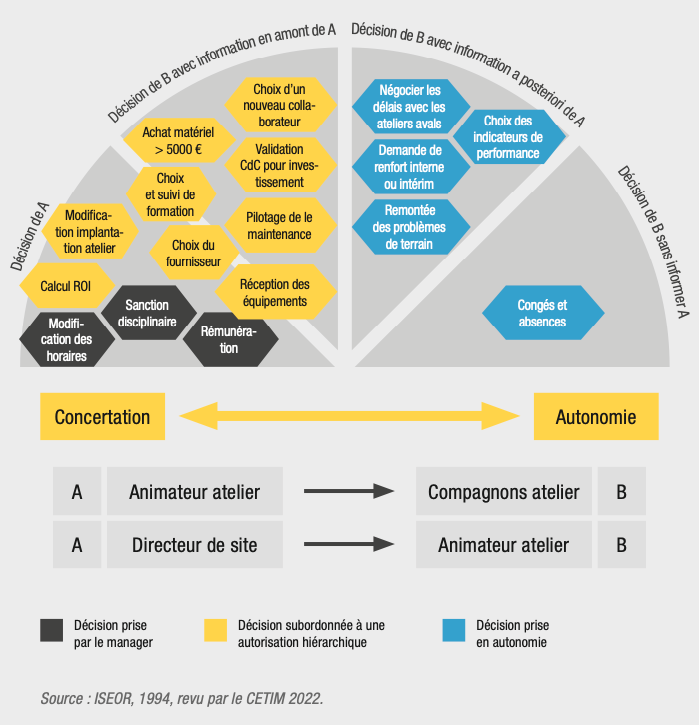

Guidée par les dimensions de la boussole, la conception de la nouvelle organisation devra suivre quelques principes de construction : i) constituer des équipes de travail sur de nouveaux territoires, généralement plus petits que dans l’organisation précédente, pour favoriser la solidarité et la collégialité ; ii) répartir de nouvelles responsabilités (les « rôles ») sur le plus grand nombre possible d’équipiers pour favoriser la responsabilisation et la subsidiarité ; iii) refonder le système de management, incluant : la réorientation des comportements et des priorités des managers et des fonctions support, le système de remontée aux niveaux supérieurs des sujets qui ne peuvent pas être traités au niveau inférieur et de redescente rapide des solutions, le système de reconnaissance et de gestion des carrières. Cette conception va permettre d’aller beaucoup plus loin dans la responsabilisation et le pouvoir d’agir des collaborateurs que ne le permet l’application des principes du lean management, en élargissant progressivement les champs de responsabilité des acteurs.

L’OR, comment agir ?

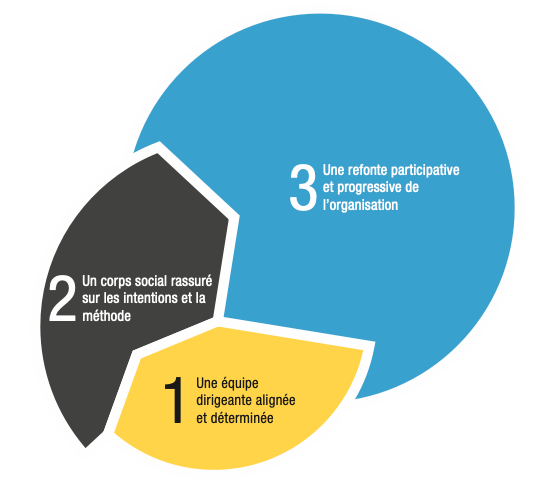

Trois exemples de transformation (deux PME et un grand groupe) vont nous permettre de constater que les chemins vers l’OR peuvent être très divers. Pour autant, cette diversité n’exclut pas de proposer un itinéraire conseillé pour conduire une telle transformation. Ce vade-mecum comprend trois grandes phases : i) l’impulsion donnée par une équipe dirigeante alignée et déterminée ; ii) l’embarquement du corps social ; iii) la refonte participative et progressive de l’organisation. Cette apparence séquentielle ne doit cependant pas dissimuler qu’en pratique, ces phases se chevaucheront souvent, surtout si l’organisation est grande. Elles devront en outre être répétées à chaque cycle de transformation.

La phase 3 doit permettre de faire évoluer les éléments tangibles de l’organisation selon un enchaînement logique et un processus assez largement ouvert à la délibération avec les salariés : i) définir initialement les missions et les responsabilités qui leur sont associées ; ii) au sein d’un « territoire » donné (équipe) où s’exercera la responsabilité solidaire et le sentiment d’appartenance ; iii) installer les communautés sur ces territoires en leur permettant de définir leurs modes de fonctionnement ; iv) fournir les ressources nécessaires à l’autonomisation des communautés (montée en compétences, information, équipements…) ; v) mettre en place les instances de délibération et de décision qui permettront les interactions et les coopérations ; vi) anticiper les changements RH que le nouveau système implique (formation, coaching, système de reconnaissance…).

Pour que ce nouveau système émerge, l’exploration aura besoin de managers « jardiniers » capables de défricher de nouveaux territoires, de développer les personnes et d’ouvrir progressivement de nouveaux champs de responsabilité aux équipes, sans prendre de risques inconsidérés pour les personnes comme pour l’organisation. On constate cependant que, trop souvent, l’accompagnement des managers se limite à des injonctions de changement de posture sans prise en compte ni analyse de l’activité managériale elle-même, notamment de la disponibilité du manager pour superviser activement son équipe.

Enfin, la pérennisation du système fait partie des points les plus délicats. Parce que le modèle responsabilisant s’inscrit dans un temps long, il va se heurter à de multiples facteurs perturbateurs, parmi lesquels figurent les changements de gouvernance, l’instabilité du management et du personnel, ou encore la volonté de standardisation maximale des opérations. La persistance et la cohérence du soutien du Comex à l’OR demeurent donc une condition sine qua non de sa pérennité, mais un tel soutien dans la durée est naturellement impossible à garantir, faisant des OR un modèle hautement réversible.

Introduction

Les « organisations responsabilisantes » (OR) sont un serpent de mer de la théorie et de la pratique des organisations. Un ouvrage récent (Canivenc, 2022) a décrit les origines historiques et les formes diverses prises par cette aspiration toujours renouvelée à des modalités de pilotage qui rompraient avec le modèle d’organisation pyramidal et hiérarchique, et avec sa dérive bureaucratique. Il paraît de mieux en mieux admis que des équipes responsabilisées sont adaptées à un monde complexe et instable, et devraient en principe obtenir de meilleurs résultats que des individus ou des groupes à qui l’on demande d’exécuter scrupuleusement des consignes. Cette idée ancienne a fait son chemin et été expérimentée par un nombre significatif d’entreprises avec des niveaux variés d’ambition, d’objectifs et surtout… de résultats. Thierry Weil et Anne-Sophie Dubey (2020) ont ainsi documenté et comparé par questionnaire systématique une dizaine de cas de transformation responsabilisante, constituant une plateforme de cas qui permet à chacun de comprendre les ressorts, les contraintes et les difficultés que rencontre ce type de transformation.

Force est de constater qu’en dépit d’une littérature pléthorique, les entreprises tournent en rond sur ces sujets. Elles bloquent, elles titubent, elles tâtonnent, elles freinent, elles renoncent, elles recommencent. Une démarche de responsabilisation, selon la manière dont elle aura été conçue et conduite mais aussi selon le moment où sera prise la « photographie » de cette évolution, peut donner à voir des effets très variables : amélioration des résultats économiques et bonne ambiance de travail, agilité renforcée et meilleure attractivité, ou désorganisation de la production et déstabilisation du corps social, assortie d’une dégradation de l’ambiance de travail et de l’émergence de risques psychosociaux, à rebours des effets qu’elle était censée soutenir (Picard, 2015 ; Weil et Dubey, 2020 ; Canivenc, 2022). Dans d’autres cas encore, les résultats seront cosmétiques et peu pérennes, soumis aux aléas des changements de gouvernance.

Qu’est-ce qui rend les transformations responsabilisantes si difficiles ? Plusieurs raisons expliquent les difficultés rencontrées.

D’abord, ces transformations sont systémiques. Si l’on tente de libérer les énergies humaines tout en maintenant en place le reste du système que l’on cherche à transformer, on aboutit à… l’homéostasie1, et l’on blâmera alors la transformation de n’avoir pas réussi. C’est plutôt le contraire qui serait étonnant ! Les collaborateurs, individus adultes qui assument dans leur vie personnelle un grand nombre de responsabilités et ne s’en sortent pas si mal (un foyer, une famille, une maison, un budget, des dépenses, des emprunts), entrent, dès qu’ils franchissent la porte de l’entreprise, « dans un univers rempli de normes, modes opératoires, procédures, KPI, tableaux de gestion, tableaux de reporting, entretiens annuels, objectifs annuels, référentiels managériaux, plans d’action, manuels Qualité, SI, démarches et déclaratifs de toutes sortes… qui les obligent à dire ce qu’ils font, comment ils le font, avec qui ils le font, avec quel budget, ce qu’ils ont fait, les résultats obtenus, ce qu’ils vont faire, les résultats attendus, les écarts aux résultats, les plans d’action correctifs, les projections, les prévisions, etc. » (Tonnelé, 2023). Face à cette « hyper-rationalisation » des organisations, comment les collaborateurs auraient-ils le temps et l’envie d’engager leur tête et leur cœur dans le travail, d’avoir des idées, de la créativité, de prendre des initiatives et de trouver du sens à leur travail ? La simplification des processus et du reporting sera donc systématiquement au menu de la transformation vers une organisation responsabilisante. Mais selon un adage bien connu et ô combien pertinent, « faire simple, c’est très compliqué ».

Ce qui nous amène à une deuxième idée concernant la difficulté des transformations responsabilisantes : elles ne peuvent pas être abordées avec des idées simples. Elles reposent tout au contraire sur la pensée complexe au sens d’Edgar Morin (1980) : « Le complexe ‒ ce qui est tressé ensemble − constitue un tissu étroitement uni bien que les fils qui le constituent soient extrêmement divers. » Ainsi que l’explique Bertrand Ballarin, ancien directeur des relations sociales chez Michelin, qui participa à une transformation de ce type : « Pour être capable de porter une telle transformation dans la durée, il faut avoir beaucoup de convictions et, pour avoir beaucoup de convictions, il faut avoir beaucoup de réflexion et, pour avoir beaucoup de réflexion, il faut avoir beaucoup de culture, et une culture qui plonge ses racines dans des registres différents et variés. »

On peut déduire de ces prémices trois grandes caractéristiques de la conduite de ces transformations, qui ajoutent autant de difficultés au chemin.

Premièrement, une transformation de ce type prend du temps. Parce qu’elle vise un changement profond de la culture et de la structure organisationnelles, il ne s’agit pas d’une transformation « presse-bouton » dont les résultats seront visibles et mesurables immédiatement. Il y faut de la persévérance et de la tolérance à l’incertitude. Ces conditions nécessitent à leur tour une stabilité de la gouvernance ou, du moins, une inscription dans une vision de long terme incompatible avec des changements de direction fréquents ou la focalisation sur des résultats trimestriels. C’est ce qui explique que ces transformations soient plus « faciles » (mais ce n’est guère facile !) à réussir dans des entreprises à gouvernance familiale ou à actionnariat très stable. À la stabilité de la gouvernance doit aussi répondre une certaine stabilité du corps social. En effet, devenir « responsable » requiert un temps d’apprentissage assez long. L’organisation responsabilisante (OR) chemine en capitalisant sur le développement de compétences professionnelles et comportementales. Le turn-over subi (démissions) ou organisé (contrats temporaires) représente donc un frein considérable à l’enracinement de l’OR.

Deuxièmement, ces transformations ont pour particularité de reposer, dans la durée, sur l’adhésion et la participation de l’essentiel du corps social de l’entreprise. Même si l’initiative repose quasiment toujours sur la volonté et la conviction d’un dirigeant ou d’une équipe dirigeante, la transformation vers l’OR ne peut pas être opérée de manière top-down. Elle ne peut être ni décrétée, ni imposée, mais seulement impulsée et « organisée ». Autrement dit, l’équipe dirigeante devra résister en permanence à la tentation de passer en mode top-down pour accélérer le processus et obtenir des « résultats » – ce qui équivaudrait à signer la fin et l’échec de la transformation. Et, en même temps, elle devra continuer à soutenir et à communiquer les intentions, et rester une force d’impulsion. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que doit affronter un dirigeant qui entre dans un tel processus : autolimiter son pouvoir d’intervention et continuer à impulser de l’énergie en continu.

Troisièmement, ces transformations relèvent de l’ordre de l’exploration-itération. Elles n’obéissent pas à une planification rigoureuse, ni ne suivent un chemin balisé par des étapes précises et successives. Une transformation consiste traditionnellement à aller d’un état A connu vers un état B plus ou moins connu et défini, d’une manière qui tend à être rigoureusement pilotée. Dans le changement vers une OR, en revanche, la cible et les moyens pour l’atteindre restent mouvants et se précisent au fur et à mesure de l’avancement, en gardant un esprit très ouvert aux opportunités et aux corrections.

Au vu de l’indétermination qu’implique cette démarche, le projet même de cet ouvrage peut sembler paradoxal. Peut-on enserrer dans une méthode de « transformation » ce qui relève pour chaque entreprise d’une exploration particulière liée à un nombre important de paramètres qui lui sont propres ? Peut-on enfermer dans un cadre séquentiel ce qui n’est que boucles d’apprentissage et itérations ? Notre position, nourrie par les observations et les témoignages, est que ce type de transformation s’apparente à une exploration dirigée : pas vraiment linéaire, ouverte à la surprise et à l’inattendu, mais nécessitant un cadrage solide. Ce livre, qui est lui-même une proposition exploratoire, vous propose donc une randonnée en montagne avec une boussole, un itinéraire conseillé, et tout l’équipement nécessaire à votre aventure.

Il tente ainsi de répondre à deux questions récurrentes chez les dirigeantes et les dirigeants : « Quand on parle d’organisation responsabilisante, de quoi parle-t-on ? » et « Par quoi dois-je commencer pour mettre mon entreprise en mouvement ? ». Son objectif est à la fois de décrire les principes qui gouvernent une organisation responsabilisante (de quoi parle-t-on ?) et de proposer une grille de conception permettant de commencer à avancer vers ce système (par quoi dois-je commencer ? sur quoi dois-je agir ?). La finalité est d’encourager les dirigeants à passer de la conviction à l’action, en évitant les impasses les plus fréquentes, en minimisant les conséquences les plus néfastes et en améliorant la cohérence de l’action envisagée.

Nous avons constitué, dans ce but, un groupe de travail autour des mécènes2 de la chaire Futurs de l’industrie et du travail – Formation, innovation, territoires (FIT²)3 qui s’interrogeaient eux-mêmes sur ce sujet. Nous avons auditionné non seulement des chefs d’entreprise, mais aussi des consultants expérimentés sur ces questions. Nous avons beaucoup échangé, sans tomber toujours parfaitement d’accord tant les entreprises sont diverses (taille, secteur d’activité, enjeux, culture, gouvernance). En dépit de ces différences, nous avons abouti à des éléments de convergence qui constituent les briques de la démarche que nous vous présentons ici.

Vous constaterez que notre démarche révèle un certain tropisme industriel. Elle accorde en effet une place importante à l’émancipation du travail en usine, notamment celui des opérateurs et des opératrices de production. Il y a plusieurs raisons à cela.

D’abord, notre profil : nous sommes tous deux des enfants de l’industrie et de l’usine, et nous parlons inévitablement de ce que nous connaissons le mieux. Ensuite, le travail de production industrielle est traditionnellement fondé sur une extrême prescription des tâches. C’est donc un terrain particulièrement fécond pour comprendre ce que peut représenter l’extension du pouvoir d’agir des salariés dans des systèmes contraints. Enfin, alors qu’on ne parle quasiment plus d’ouvriers, vestiges d’une ère industrielle perçue comme révolue4, ils sont encore 5 millions dans notre pays, soit 20 % de l’emploi total tous secteurs confondus (Forment et Vidalenc, 2020). Si, selon l’Insee, leur part dans l’emploi est passée pour la première fois en 2020 au-dessous de celle des cadres, les ouvriers sont loin d’avoir disparu du paysage, même si leur répartition a changé : la part des ouvriers qualifiés de type industriel (production et maintenance) n’a que faiblement reculé depuis les années 1980 (ils représentent 20 % des ouvriers), alors que les ouvriers non qualifiés sont en fort repli dans l’industrie, mais très présents dans les transports, la logistique ainsi que dans le bâtiment et les travaux publics. Certaines catégories d’ouvriers (de type artisanal) bénéficient d’une forte autonomie, quand d’autres continuent de travailler dans des systèmes extrêmement prescrits.

D’une manière générale, l’organisation responsabilisante devrait s’attacher prioritairement à donner des marges de manœuvre à ceux qui en disposent le moins. C’est cette population qui subit un travail routinier, répétitif, souvent pénible et faiblement reconnu, et c’est elle qui dispose de perspectives moindres en matière d’évolution professionnelle. Pour toutes ces personnes, travailler dans une OR peut représenter une avancée personnelle, professionnelle et sociale. En dépit de son tropisme industriel, la démarche proposée est applicable à tout type d’organisation, moyennant adaptations.

Méthode de l’étude

L’analyse et la démarche proposées dans cet ouvrage reposent sur les auditions et les échanges menés au sein d’un groupe de travail qui s’est réuni une dizaine de fois au cours de l’année 2023.

Animateurs du groupe de travail : François Pellerin et Pierre Bocquet (Chaire FIT2).

Membres du groupe de travail : Pierre-Marie Gaillot (Cetim) ; François Maisonneuve (Kéa) ; François Levert (Michelin) ; Valérie Duburcq et Christophe Roblin (Orange) ; Frédéric d’Arrentières (Renault Group) ; Suzy Canivenc (Chaire FIT2) ; Thierry Weil (Chaire FIT2).

Ont également participé : Laurence Thouveny (Orange), Bénédicte Ménard (Renault Group).

Séances et auditions

• Réunion de lancement, 11 janvier 2023

• Témoignage Cetim, 26 janvier : Pierre-Marie Gaillot et Vincent Nourrisson

• Témoignage Michelin (Manufacturing), 27 février : Pierre Bocquet et François Levert

• Témoignage Kéa, 21 mars : Thibaut Cournarie et Claire de Colombel

• Témoignage Meliae Consulting/Groupe Citwell, 22 mars : Stéphane Lescure

• Témoignage Martin Technologies, 24 avril : Laurent Bizien

• Témoignage Renault Group (Ingénierie), 25 avril : Frédéric d’Arrentières, Olivier Pareja et Sylvain Gelfi

• Témoignage Lippi, 26 mai : Frédéric Lippi • Réunion de synthèse, 23 mai

• Réunion de synthèse, 14 juin

Rapporteur des synthèses : Élisabeth Bourguinat.

N.B. Les propos des participants ont été tenus à titre personnel et n’engagent pas leurs organisations d’appartenance. Les verbatim figurant dans le présent ouvrage ont été soumis à leurs émetteurs pour validation.

- 1. Homéostasie (Larousse) : caractéristique d’un écosystème qui résiste aux changements et conserve son état d’équilibre antérieur.

- 2. À la date de l’étude : Cetim, Kéa, La Fabrique de l’industrie, Michelin, Orange et Renault Group.

- 3. La chaire FIT2 produit des études sur les futurs possibles de l’industrie et du travail, ainsi que sur les politiques d’accompagnement de ces transformations. Elle analyse notamment des pratiques d’innovation, de formation, d’amélioration de la qualité du travail et d’organisation de l’action collective.

- 4. Voir le documentaire Nous les ouvriers, france.tv (Béziat et Nancy, 2023).

Qu’entend-on par organisation responsabilisante ?

La première idée que véhicule le concept d’organisation responsabilisante (OR) est de faire du fonctionnement de l’entreprise un facteur de différenciation et de compétitivité, en s’intéressant aux aspects managériaux et humains de l’organisation, alors que durant plusieurs décennies, du fait d’un niveau de chômage élevé, ce facteur humain a été relégué au rang de « commodité ».

Une OR considère l’élargissement et l’enrichissement de la responsabilité de chacun comme un moteur indispensable de l’engagement de ses membres, qui conditionne in fine la performance durable de l’organisation. Elle vise à créer un environnement de travail propice au renforcement de la motivation intrinsèque des employés (voir encadré en page suivante). Stéphane Lescure du cabinet de conseil Meliae Consulting/Groupe Citwell utilise l’expression d’« environnement de travail automotivant ». Une autre manière de la définir serait de dire que l’OR accorde plus d’importance (ou une importance au moins égale) à la ressource que représentent les hommes et les femmes (connaissance, intelligence, savoir-faire, expérience, intuition, sensibilité) qu’aux systèmes (structures, process, technologies).

Une des principales caractéristiques de l’OR est qu’elle transforme la manière de conduire les opérations, en passant progressivement d’un modèle traditionnel de commandement fondé sur l’obéissance et la conformité, à un système dit responsabilisant, fondé sur la capacité des personnes à prendre des initiatives, à s’adapter rapidement aux aléas, voire à faire preuve de créativité, sans pour autant abandonner l’idée de cadrage.

La satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux : à la source de la motivation intrinsèque et du bien-être au travail

La théorie de l’autodétermination, associée aux travaux de Ryan et Deci (1996), est un modèle de la motivation humaine qui met en lumière notre aspiration naturelle à l’autodétermination et à l’épanouissement personnel. Elle suggère que les êtres humains cherchent à satisfaire un certain nombre de besoins psychologiques fondamentaux qui, lorsqu’ils sont comblés, peuvent conduire à une plus grande motivation intrinsèque et à un bien-être psychologique accru.

La théorie de l’autodétermination distingue deux types de motivations : intrinsèque et extrinsèque.

Dans le cadre de la motivation intrinsèque, l’action est conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que l’individu y trouve, sans attente de récompense externe. Les individus s’engagent dans des activités parce qu’ils les trouvent gratifiantes, plaisantes et stimulantes en elles-mêmes. La motivation intrinsèque provient de la passion, du désir de maîtrise et de la recherche de sens dans ce que nous faisons.

Dans le cadre de la motivation extrinsèque, l’action est provoquée par une circonstance extérieure à l’individu (punition, récompense, pression sociale, obtention de l’approbation d’une personne tierce, salaire, primes…). Les facteurs de motivation extrinsèque sont à manier avec beaucoup de précaution, car ils peuvent venir affaiblir la motivation intrinsèque.

Les trois besoins psychologiques fondamentaux, piliers de la motivation intrinsèque, sont : l’autonomie, la compétence et la relation.

L’autonomie concerne le sentiment de maîtriser ses propres actions et décisions, sans forcément aspirer à une indépendance complète vis-à-vis d’autrui. Elle est liée au sentiment d’être l’acteur principal de sa vie, de ses actions et de ses choix, plutôt que de se sentir contraint par des facteurs externes. Dans un contexte de travail, par exemple, un employé peut se sentir autonome s’il a la possibilité de prendre des décisions sur la manière dont il accomplit ses tâches.

La compétence se réfère au besoin de maîtriser notre environnement et de nous sentir efficace dans les interactions avec celui-ci. C’est le sentiment d’être « capable » dans les activités que nous entreprenons. Pour satisfaire ce besoin, il faut avoir des occasions de renforcer ses compétences et de surmonter des défis.

La relation (relatedness) renvoie au désir d’être connecté aux autres, d’appartenir à un groupe et de se sentir apprécié et compris. Les relations positives avec les autres contribuent à notre sentiment de sécurité, à notre estime de soi et à notre capacité à nous épanouir.

En comprenant ces besoins et en travaillant à leur satisfaction, il est possible de créer des environnements de travail qui favorisent l’épanouissement personnel et le bien-être psychologique.

Le mode de management dit de commandement et contrôle5 tente traditionnellement de régler en détail les comportements et les gestes des employés, de manière qu’ils ne puissent pas s’écarter de la ligne fixée par les managers et les services support. Les managers sont choisis pour leur capacité à faire « tourner » le système, à éteindre les feux, à décider de tout et à faire appliquer leurs décisions et méthodes. Et in fine à reconnaître la loyauté de leurs équipiers dans l’exécution.

Dans ce modèle, la responsabilité des employés qui exécutent le travail est limitée à la conformité d’application de normes, de règles et de modes opératoires. La performance globale du collectif est exclusivement du ressort des managers et de quelques activités support, en capacité d’exercer une supervision du travail de nature à enrayer les dérives, à obtenir la performance souhaitée et à trouver des voies de progrès.

Ce modèle a évidemment évolué depuis l’avènement du taylorisme. Les organisations contemporaines sont toujours convaincues, à juste titre, que les règles, les normes et les standards de qualité sont indispensables pour faire du bon travail. Mais elles se sont aussi rendu compte que la nature du travail s’est complexifiée, du fait de la diversité et de la personnalisation des produits et des services, mais aussi du fait de la fragmentation des chaînes de valeur et de leurs multiples interfaces. Les situations de travail présentent ainsi de plus en plus de singularités, que les prescriptions, aussi précises soient-elles, ne parviennent plus à décrire de manière exhaustive. En définitive, l’OR peut être vue comme une réponse à la complexité. Les théoriciens des organisations ont en effet identifié depuis longtemps que l’organisation directive et pyramidale est pertinente dans des cas de relative simplicité des objectifs, mais qu’elle l’est beaucoup moins dans des situations complexes caractérisées par un haut niveau d’incertitude et d’instabilité (Burns et Stalker, 1961).

Comme l’expliquent respectivement Yves Clot (2021) et Mathieu Detchessahar (2019), la complexité entraîne le besoin d’un recours accru à la délibération et aux arbitrages sur la manière de faire un « bon » travail, car il n’y a généralement pas qu’une seule bonne manière d’opérer. Ces auteurs recommandent de sortir du « délire » techniciste consistant à vouloir « capturer » la totalité du contenu du travail par la multiplication des prescriptions et des contrôles. Tout au contraire, dans ce monde complexe de l’interdépendance assumée, chacun doit pouvoir disposer d’une latitude pour construire de manière coopérative les normes auxquelles il sera soumis, à travers un dialogue entre ceux qui prescrivent le travail, ceux qui le gèrent et ceux qui l’exécutent. En fait, chacune de ces catégories doit faire bouger son rôle et son cadre, en acceptant de se nourrir des savoirs et des besoins des autres catégories.

Le « modèle » responsabilisant fait partager à tous les membres la vision de ce qui est bon pour l’entité, puis il déplace progressivement les frontières des responsabilités et des compétences, pose des principes généraux de comportement et d’action, et laisse les employés trouver par eux-mêmes le chemin et la manière qui vont leur permettre de contribuer efficacement aux objectifs définis par les niveaux hiérarchiques supérieurs. On cherche alors des managers servant leaders6 qui auront la capacité d’orienter et de faire progresser leurs équipiers, de partager des défis et de développer l’amélioration continue, de faire confiance (lâcher prise) et d’encourager et de reconnaître les initiatives et l’engagement.

L’OR est donc une organisation dans laquelle faire gagner l’entité n’est plus uniquement le souci de certains, mais devient celui de tous. C’est toute l’équipe qui se sent maintenant responsable de la performance du collectif, et qui va commencer à voir comment sa propre performance contribue aux résultats plus globaux de l’entité… Prenons l’exemple d’une équipe dans l’industrie qui fait face à un retard de production qu’elle doit rattraper. Dans une organisation traditionnelle, c’est au responsable de l’équipe de décider la mise en œuvre des moyens pour rattraper le retard (demande d’heures supplémentaires aux équipiers ou sollicitation d’une ressource externe), et aux services support d’organiser ces moyens. Dans une organisation responsabilisée, c’est le collectif de travail qui décide des moyens de rattraper son retard et qui mobilise ses ressources pour le faire. Mais pour cela, encore faut-il, d’une part, que les individus comme les équipes aient compris les enjeux dudit retard de production et aient envie de s’engager à le rattraper et, d’autre part, qu’ils aient accès à des ressources externes si elles s’avèrent nécessaires.

La démarche de responsabilisation parie sur l’intelligence des acteurs, en mobilisant l’ensemble de leurs capacités, ce qui permet d’insuffler aux méthodes de travail un dynamisme dont elles manquent trop souvent. Les processus s’accélèrent, l’organisation devient plus agile et les personnes s’investissent davantage pour résoudre les problèmes qui correspondent à leur niveau d’expertise.

Les gains attendus pour l’entreprise portent en général sur l’amélioration de la santé et du bien-être au travail, du time-to-market, de la qualité des produits et des services, de la flexibilité des opérations et de la réactivité. S’y ajoute aussi une dimension d’attractivité, car disposer d’une certaine liberté d’action répond à une attente des employés, notamment des plus jeunes. En élargissant et en enrichissant les tâches, en créant un fort esprit d’équipe et un vrai sentiment d’appartenance, en utilisant pleinement les compétences de tous, l’OR permet aux personnes de trouver davantage de sens à ce qu’elles font quotidiennement. Le fonctionnement en OR est donc un des leviers qui permet de donner aux employés l’envie de venir et de rester dans l’entreprise.

- 5. Traduction de command and control. Notons que contrairement à la traduction courante qui fait de to control l’équivalent de « contrôler » en français, to control signifie en réalité « maîtriser » (avoir la maîtrise d’une situation, de ses émotions, etc.), c’est-à-dire « avoir une situation sous contrôle » plutôt qu’avoir un comportement de manager « contrôlant ». Dans son sens originel, le mode command and control reste tout à fait d’actualité, car garder la maîtrise des situations est à l’évidence la mission centrale des managers.

- 6. On doit cette expression à Robert K. Greenleaf (1904-1990), fondateur du Greenleaf Center for Servant Leadership (initialement appelé Center for Applied Ethics).

Les trois « pourquoi » d’une transformation responsabilisante

Si, comme nous l’avons évoqué en introduction, les transformations responsabilisantes sont complexes à mener, prennent du temps et ne produisent pas forcément les résultats escomptés, qu’est-ce qui peut bien pousser les organisations à tenter encore et toujours d’y revenir ? C’est qu’il existe évidemment une foule de bonnes raisons qui se conjuguent pour inciter les entreprises à entreprendre cette démarche. Nous les avons rassemblées selon trois « pourquoi » qui sont aussi autant de « pour quoi ».

Le « pourquoi » de l’entreprise

Pendant longtemps, le but de l’entreprise a été peu questionné car il était considéré comme évident. Le développement de l’entreprise et la création de valeur pour ses actionnaires représentaient les finalités principales, voire uniques, de son action. La richesse ainsi créée était supposée « ruisseler » sur la société dans son ensemble (salariés, territoires, sous-traitants, État) via les salaires, la fiscalité, les achats, etc. – ce qui pouvait justifier, même au regard des autres parties prenantes, que son existence et son rôle soient décrits en des termes aussi étroits.

Mais la situation s’est progressivement compliquée. La conception friedmanienne7 de l’entreprise (en particulier de la grande entreprise multinationale) a été de plus en plus mise en cause, notamment à partir de la crise financière de 2008, en raison, entre autres, de la montée en puissance des préoccupations climatiques. Les conséquences de la focalisation de l’entreprise sur la seule création de valeur pour les actionnaires apparaissent désormais comme trop lourdes à supporter sur un plan macroéconomique, social et environnemental. L’entreprise va devoir reconstruire l’acceptabilité sociétale de son action et poser à nouveau les bases de sa légitimité, dans l’intérêt même de ses actionnaires. Quelques dirigeants commencent alors à tenir compte de ces évolutions et à entériner l’idée que les actionnaires ne sont pas les seuls détenteurs de l’entreprise, ils sont seulement les propriétaires des actions (Baudoin et al., 2012). Il paraît de plus en plus nécessaire de penser ce corps organique qu’est l’entreprise en articulant de manière plus pertinente et juste les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont associés. La théorie des parties prenantes (Freeman, 1984) (salariés, clients, fournisseurs, territoires, environnement, pouvoirs publics, etc.) ainsi que la vocation de création-innovation de l’entreprise pour résoudre les problèmes du monde (entreprise contributive) vont fournir un cadre intellectuel à cette refondation (Segrestin et Hatchuel, 2012). S’ensuivra en France un intense débat intellectuel et politique qui débouchera en 2019 sur l’adoption de certaines dispositions de la loi PACTE8.

Cette dernière prévoit une progressivité dans la responsabilité sociétale des entreprises. Elles ont désormais l’obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités (clause « de considération »). Elles peuvent en outre se doter d’une « raison d’être » dans leurs statuts. Elles peuvent enfin s’engager dans une démarche de « société à mission », en se donnant des finalités sociales ou environnementales précises, dont la réalisation sera suivie par un comité de mission et sera auditée par un organisme tiers indépendant.

La raison d’être de l’entreprise fait référence à sa mission fondamentale ou à la vision qu’elle a de son rôle dans la société. L’idée est qu’une assise solide permettra d’inscrire l’action de l’entreprise dans une vision de long terme partagée par toutes les parties prenantes, capable de guider ses choix stratégiques au-delà des aléas de gouvernance et des exigences financières des actionnaires. En allant au-delà de la simple réalisation de profits (sans y renoncer), ce nouveau cap assigne généralement à l’entreprise la poursuite d’une pluralité d’objectifs (création de richesses, progrès social, préservation de l’environnement), souvent résumés par l’expression « People, Planet, Profit ». Lors de son audition par la commission sénatoriale sur la transformation des entreprises (25 octobre 2018), Jean-Dominique Senard, alors président du groupe Michelin, précisait ainsi : « Cette raison d’être est un peu comme un fil directeur [qui] relie le passé de l’entreprise à son avenir, mais elle dit également à chacun la raison pour laquelle il se lève le matin pour aller travailler dans l’entreprise. […] C’est un sujet extrêmement porteur, fédérateur, créateur d’engagement et finalement de compétitivité. Il n’y a pas de compétitivité sans engagement. »

La raison d’être de l’entreprise a connu, depuis 2019, un certain succès d’adoption, notamment à travers des exercices de consultation massive auprès des parties prenantes. Mais quel est l’impact de cette raison d’être sur les réalités du travail au sein des équipes ? Selon le Baromètre 2023 de l’Institut de l’Entreprise sur la relation des Français à l’entreprise9, seuls 12 % des sondés savent en définir le concept, et 63 % d’entre eux considèrent que les entreprises qui expriment leur raison d’être le font par opportunisme, contre 36 % qui voient cette démarche comme étant sincère. Pour que la raison d’être ne reste pas une déclaration incantatoire déconnectée des pratiques, les entreprises et leurs dirigeants vont devoir mettre en musique des objectifs pluriels, qui sont loin d’être spontanément alignés, et les équilibrer. Bienvenus dans un monde complexe ! Des débats et des arbitrages seront nécessaires à chaque niveau de l’entreprise pour s’approprier cette raison d’être et la décliner en objectifs opérationnels. L’organisation responsabilisante (OR) apparaît, dès lors, comme une voie pour donner de la substance à la raison d’être et l’inscrire en profondeur dans la réalité des pratiques de travail. Comme le souligne Valérie Duburcq (Orange), « recourir à la co-construction pour définir la vision ou le rêve, c’est bien, mais si cela ne va pas de pair avec le développement de l’autonomie et de la responsabilité dans les actions du quotidien, cela risque de ne convaincre personne ».

Les « pourquoi » du dirigeant ou de l’équipe dirigeante

La décision d’engager une transformation responsabilisante sera généralement le fait d’un dirigeant d’entreprise ou d’une équipe dirigeante.

Conviction intime du dirigeant

Elle peut répondre à une conviction intime du dirigeant fondée sur son histoire personnelle, sa sensibilité ou ses principes moraux.

Le repreneur de l’entreprise Fayolle, spécialisée en chaudronnerie et tôlerie, dit ainsi : « Je crois énormément aux vertus du développement de l’autonomie et de la responsabilité dans les équipes, pour être capable de m’adapter au temps long et à tout ce que je veux vivre dans ma boîte. » Certains dirigeants n’aiment pas particulièrement contrôler et rêvent d’une organisation où ils auraient le moins possible à intervenir dans le fonctionnement quotidien : « Je n’aime pas contrôler les autres, dit Frédéric Lippi, et par conséquent, j’essaie de faire en sorte qu’ils se contrôlent eux-mêmes » (Pellerin et Cahier, 2019).

Certains réagissent aussi à des expériences professionnelles passées, comme Laurent Bizien, directeur général de Martin Technologies : « J’ai vécu la différence entre ce que c’était que de bénéficier de la confiance de mes dirigeants ou de ne pas l’avoir. Si je vis une période où on ne me fait pas confiance et où je dois tout faire valider, c’est une véritable descente aux enfers pour moi. Je trouvais profondément injuste que l’ensemble des collaborateurs ne bénéficie pas de la confiance, qui donne l’énergie et l’envie de faire les choses. »

Ces trois exemples sont issus d’entreprises assez petites et à gouvernance familiale, où le dirigeant dispose d’une large autonomie d’action, mais le même type de conviction peut s’exprimer dans de très grandes structures. Citons notamment Jean-Dominique Senard, alors président du groupe Michelin (120 000 salariés) : « On n’avancera pas dans les années qui viennent si nous ne faisons pas attention au développement des personnes, à leur devenir, leur bien-être social autant qu’à l’innovation, à la compétitivité, dans un monde qui devient de plus en plus difficile. […] Si nous ne faisons pas attention aux deux en même temps, nous allons dans un mur et à relativement brève échéance. La prise en compte des questions humaines est pour moi – et je ne suis pas le seul à le penser – au cœur de l’avenir de nos entreprises.10 » Cette approche ambidextre (attention au client et au développement des personnes) est parfois appelée symétrie des attentions©11 (Meyronin, Ditandy, 2007) ou encore éthique du care12 (Zielinski, 2010).

Considérations de croissance, de résilience, de pérennité, d’agilité

La conviction intime des dirigeants est cependant rarement déconnectée de considérations stratégiques pour l’entreprise. Considérations de survie parfois, de performance le plus souvent.

« Le pourquoi, c’est la survie, la pérennité de l’entreprise, garantir des emplois pour une centaine de personnes pour plusieurs décennies », précise Laurent Bizien (Martin Technologies). Et pour Florent Menegaux, président de Michelin depuis 2019 : « Dans un monde qui se transforme à une vitesse incroyable, l’entreprise doit s’adapter, évoluer et agir. Et pour cela, il faut d’abord que chacun comprenne pourquoi et pour quoi on est ensemble. Si votre corps social, votre communauté humaine, n’adhère pas et ne se mobilise pas, vous n’arriverez à rien » (Chaire FIT2, 2021).

Le dirigeant aura, par exemple, pu constater les limites d’un management vertical en matière d’adaptabilité, de souplesse, de rapidité, de capacité d’initiative et d’engagement des salariés. Il souhaite donner davantage d’agilité à l’organisation en déconcentrant les capacités de décision au plus près du niveau où elles peuvent être prises. Ainsi, témoigne un dirigeant, « on recrute des gens créatifs et, quelques années après, ils ne le sont plus. On demande aux entités d’être agiles, mais on demande aux personnes de passer la moitié de leur temps à obtenir des décisions et des validations ». Chez Renault Group (environ 105 000 salariés en 2022), par exemple, la responsabilisation des équipes a été évoquée dès 2018 en lien avec un ambitieux plan de transformation « agile » du groupe, pour répondre à des enjeux assez génériques : mieux aligner les objectifs, réduire le time-to-market, accroître l’engagement des collaborateurs et mieux répondre aux attentes du marché. Ce projet de transformation a été mis en œuvre depuis quatre ans avec un certain succès sur les plateaux de développement produit, mais, par suite de l’arrivée de nouvelles équipes dirigeantes, il a pris d’autres formes dans le reste du groupe13.

Verticalement, la transformation vise souvent à réduire le nombre de strates hiérarchiques pour gagner du temps et de la pertinence dans les prises de décision (et parfois pour réduire la masse salariale). Horizontalement, elle a pour but de réussir à « désiloter » pour fluidifier les processus aux interfaces et améliorer les collaborations interservices. Les silos sont en effet de grands « protecteurs » de l’autonomie organisationnelle, ce qui explique leur prégnance au sein des organisations. Ils s’opposent toutefois à l’agilité d’ensemble, qui passe par une meilleure coopération entre les entités. L’OR est supposée agir sur les silos, mais les effets réels de la responsabilisation sur les coopérations transverses ont été jusqu’ici peu analysés. Dans la pratique, on observe souvent que des équipes même responsabilisées n’ont pas toujours la capacité de peser sur les coopérations transversales, qui restent dans l’immense majorité des cas l’apanage des managers et continuent de passer par la voie hiérarchique.

Enfin, selon Valérie Duburcq (Orange), l’amélioration de la performance n’est pas le premier objectif de ce type de transformation. Cette dernière vise avant tout à permettre aux entreprises de s’adapter plus rapidement à un environnement durablement incertain (succession de crises de diverses natures). Pendant la pandémie du Covid-19, l’efficacité des opérations sur certains sites industriels où tout l’encadrement était confiné et les opérateurs se rendaient physiquement à leur poste a pu être maintenue grâce à ce travail préalable de responsabilisation. Pour Frédéric d’Arrentières (Renault Group), « la transformation permet de franchir un cap que l’on ne pourrait pas atteindre en misant seulement sur le progrès continu. L’enjeu pour l’entreprise est de franchir des seuils de performance, en introduisant une rupture dans l’efficience collective sur le long terme et en activant les leviers de motivation associés. »

Selon les types d’entreprises, de dirigeants, de menaces pesant sur l’activité, la responsabilisation des personnes pourra être vue comme un but en soi ou seulement comme un levier, modulant ainsi l’ambition poursuivie.

Attractivité, difficultés de recrutement et de fidélisation

Ces transformations répondent aussi au constat que le niveau d’information et de formation des salariés a considérablement augmenté au fil du temps. Avec 80 % d’une génération dotée du baccalauréat en 2021 contre 29 % en 1985, il devient quasiment impossible de manager uniquement par le commandement et le contrôle. Comme l’indique encore Florent Menegaux (Michelin) : « Si vous vous adressez aux jeunes générations sur un mode pyramidal, elles vous regardent comme un OVNI. Les jeunes vérifient tout ce que vous leur dites sur leur téléphone et ils vous interpellent en permanence avec ces arguments. Ils ne veulent pas des instructions, ils veulent comprendre le pourquoi des choses et participer à les construire. Il y a un changement très profond des mentalités. Chez Michelin, nous avons plus de 50 % de nos effectifs qui sont des millenials14 et, donc, nous sommes confrontés à cette situation en permanence » (Chaire FIT2, 2021).

Une plus forte latitude d’action et de décision donnée aux salariés peut être considérée comme un facteur d’attractivité pour l’entreprise, permettant de lutter contre les difficultés de recrutement ou de fidélisation (turn-over, absentéisme), notamment dans des secteurs où les conditions de travail sont déjà jugées difficiles ou fortement prescrites, tels que les ateliers de production, le BTP, l’hôtellerie-restauration, la santé, etc. (Canivenc, 2024). Dans le secteur industriel, par exemple, les difficultés de recrutement demeurent vives : en avril 2023, 65 % des chefs d’entreprise déclaraient en rencontrer, une proportion légèrement plus élevée qu’en janvier 2023 et proche du niveau le plus élevé jamais atteint, en juillet 2022 (67 %) (Insee, 2023).

Enfin, les enquêtes annuelles auprès des salariés, lorsqu’elles révèlent un niveau de désengagement en hausse, peuvent aussi être un facteur amenant un dirigeant à s’intéresser au sujet de la responsabilisation.

Santé au travail et performance

Il existe une convergence entre l’analyse psychosociologique du travail et la quête de performance des organisations. La santé des travailleurs et la performance se rejoignent pour deux raisons.

Tout d’abord, préserver la santé des collaborateurs est une ressource pour la performance durable des organisations. Si l’on n’en tient pas compte, les problèmes de santé reviennent en boomerang dans l’entreprise sous la forme de turn-over, d’absentéisme, de désengagement et de démobilisation, affectant la performance. Quand ces indicateurs se dégradent, la perspective d’une organisation responsabilisante suscite soudain un nouvel intérêt.

Mais inversement – et cette seconde idée est sans doute moins intuitive – la performance du travail est aussi une ressource pour la santé. Selon le psychologue du travail Yves Clot, la majorité des individus aspire à faire du bon travail, ce qui représente un facteur de fierté et d’engagement : « L’homme possède le goût du travail efficace et déteste les efforts inutiles » (Clot, 2019). Pourtant, dans une majorité d’organisations, le « bon travail » est en réalité « empêché » par toutes sortes d’objectifs irréalisables, de règles absurdes, d’inefficiences et de gaspillages. Comme en témoigne un salarié : « J’ai bien envie d’atteindre les objectifs, mais j’aimerais surtout être un peu moins “emmerdé” quand je fais mon boulot. » Les premiers à en être conscients sont les travailleurs en prise avec le travail réel, mais personne ne se préoccupe de leur demander leur avis. Dans le meilleur des cas, c’est seulement la passivité qui gagne ; dans le pire, le sentiment d’inutilité et d’efforts gaspillés se retourne contre la santé mentale du travailleur. L’un des premiers moteurs de la santé au travail consiste à réussir à bien faire dans de bonnes conditions d’efficacité et de satisfaction le travail qui est demandé, « un travail dans lequel je puisse me contempler », nous dit Mathieu Detchessahar15, citant la philosophe Simone Weil.

Le double souci d’efficacité du travail et de santé au travail appelle ainsi à appliquer autant que possible le principe de subsidiarité, en transformant les instances de niveau supérieur en instances supplétives. « Sans se sentir, au moins de temps en temps, peser dans les situations, celles et ceux qui travaillent sont exposés à un sentiment d’inutilité associée à cette irresponsabilité subie », souligne encore Clot (2019).

Le « pourquoi » des salariés

La crise sanitaire du Covid-19 a joué un rôle d’accélérateur de tendances pour ce qui concerne les attentes des salariés. Les confinements stricts qui ont conduit à une certaine démocratisation du télétravail ont interrogé le modèle de management qui reposait largement sur le contrôle et la présence physique. Avec le télétravail, il est devenu plus difficile non seulement de surveiller la façon dont les salariés s’organisent et occupent leur temps, mais aussi de coordonner les tâches et de faire valider les décisions. Ces circonstances ont fait bouger les esprits à la fois chez les salariés et chez certains managers, qui ont dû, dans l’urgence, accepter de faire confiance. Cette demande de confiance était exprimée à bas bruit depuis longtemps sans grands effets, suscitant une relative résignation (Canivenc, 2024). Les directions des ressources humaines avaient conscience de cette attente qui se traduisait par un désengagement croissant, mais la jugeaient suffisamment modérée pour ne pas avoir à changer de modèle.

Désormais, il ne suffit plus à une entreprise d’afficher une raison d’être. C’est sa manière d’agir envers les salariés qui suscitera leur envie de venir, de produire et de rester (Serre, 2021). C’est pour des raisons plus globales que l’obtention d’un revenu ou l’exercice d’un métier que les salariés décideront de rejoindre une organisation et surtout d’y rester. Dans des univers comme l’hôpital ou l’éducation, la raison d’être de leur travail est évidente aux yeux de ceux qui s’y engagent mais, pour autant, les conditions de travail dégradées dans ces secteurs ont conduit à une crise aiguë des vocations et à une cascade de démissions.

Le sens du travail a souvent été évoqué comme une nouvelle attente importante des salariés, particulièrement des jeunes. Mais ce sens n’est pas seulement lié à l’impact qu’une organisation exerce sur le monde et la société. Il repose certes sur l’utilité sociale perçue du travail, mais tout autant sur les moyens de bien travailler (conditions de travail, ressources, qualité de la relation avec la hiérarchie, ambiance de travail, reconnaissance) et sur la possibilité de développer ses compétences (Coutrot et Perez, 2022). Selon une enquête récente conduite par OpinionWay pour le cabinet de conseil Kéa (2023), les moins de 45 ans citent parmi les trois premiers critères de réussite professionnelle sur onze, dans l’ordre : le salaire, l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle et la liberté d’action et de décision. C’est désormais la question de la qualité du travail lui-même qui est posée aux organisations. À certaines conditions, l’organisation responsabilisante peut répondre à cette attente.

Enfin, il existe une catégorie de salariés particulière, les managers, notamment les managers de proximité. L’organisation responsabilisante a souvent été vue comme un facteur de déstabilisation des managers, qui ne savent plus s’ils doivent « commander » pour faire respecter les règles et les objectifs ou s’ils doivent être bienveillants et venir en appui du développement des personnes, ou encore faire les deux en même temps au risque de devenir schizophrènes (Nivet, 2019). En réalité, l’organisation responsabilisante peut représenter une bouffée d’oxygène pour les managers. Ils disposent ainsi, dans les équipes, de relais leur permettant de ressentir moins de stress dans la marche des affaires courantes, et peuvent s’appuyer sur des équipes support qui soient réellement facilitantes, plutôt que d’être en permanence sollicités par elles ou de se sentir redevables pour la moindre de leur intervention. Ils peuvent aussi puiser énormément d’énergie et de sens dans la transformation de leur rôle, à travers les relations qu’ils nouent avec les membres de leur équipe et par le fait d’inspirer des personnes et de les voir s’épanouir. Tout dépendra bien entendu de l’accompagnement qu’ils recevront pour parvenir à ce changement de posture, et de la valorisation qui leur sera accordée tout au long de la transformation.

Prendre le chemin de l’organisation responsabilisante répond, par conséquent, à une série de « pourquoi ». Il sera très important de clarifier dans chaque entreprise les attentes qui président à la démarche, afin de valider leur cohérence, et d’aligner ces différents « pourquoi ». Cette clarification permettra aussi de cerner ce qu’on attend de la transformation. Cela peut influencer l’ambition de la démarche, le chemin qui sera suivi, ainsi que les échéances qu’on se donne et les critères à partir desquels elle sera évaluée. François Levert, ancien responsable Manufacturing Way & Empowerment pour les sites industriels de Michelin, fait d’ailleurs remarquer que, dans les expériences de transformation qui échouent, la réflexion sur les objectifs poursuivis a souvent été bâclée et que l’on a donné plus d’importance à la méthode qu’à la définition du but à atteindre. Un élément ressort clairement de l’ensemble des témoignages : il faut que la transformation proposée ait du sens pour chaque catégorie des parties prenantes, dirigeants, actionnaires, managers et salariés.

- 7. Fondateur de l’École de Chicago, Milton Friedman (1912-2006) est souvent considéré comme le père de la « valeur actionnariale de l’entreprise ».

- 8. Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.

- 9. Baromètre 2023 de l’Institut de l’Entreprise sur la relation des Français à l’entreprise (3e vague), réalisé avec le cabinet d’études et de conseil ELABE et en partenariat avec Malakoff Humanis et Veolia, auprès d’un échantillon de 1 320 Français dont 769 salariés. L’enquête a été complétée par un volet qualitatif donnant la parole à 11 dirigeants de grandes entreprises issus de secteurs et de modèles économiques diversifiés.

- 10. Audition de Jean-Dominique Senard à la Commission sénatoriale sur la transformation des entreprises. 25 octobre 2018.

- 11. Théorie décrite initialement dans l’ouvrage de Benoît Meyronin et Charles Ditandy (2007). Aujourd’hui, marque déposée par l’Académie du Service.

- 12. Prendre soin.

- 13. Témoignage de Frédéric d’Arrentières, d’Olivier Pareja et de Sylvain Gelfi (Renault Group), 25 avril 2023.

- 14. Terme désignant des personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. On parle aussi de génération Y.

- 15. Conférence de Mathieu Detchessahar à la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) Auvergne, 2016, en replay sur YouTube.

La boussole de la responsabilisation : cinq dimensions qui font système

Nous appelons « boussole de la responsabilisation » une grille d’analyse du système que représente une organisation responsabilisante (OR). Elle a été initialement inspirée par un texte de Pierre-Yves Gomez16 publié sur son site, portant sur la mise en place de la subsidiarité dans les organisations (Gomez, 2023).

Le but de la boussole est de faire réfléchir l’équipe dirigeante et, par la suite, toute l’organisation, sur chacune des cinq dimensions qui la constituent avant et pendant la transformation.

Les cinq points cardinaux de la boussole de la responsabilisation

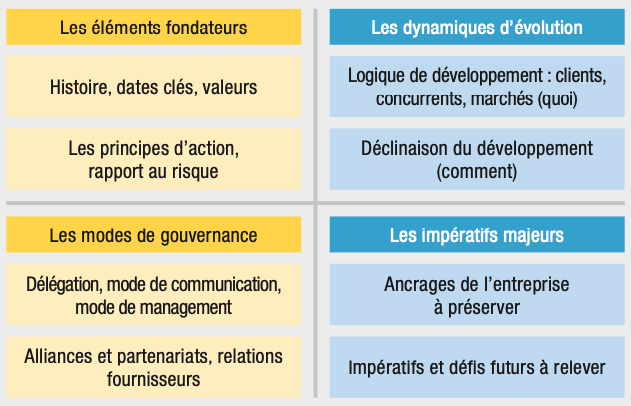

Les cinq « points cardinaux » de cette boussole forment un « système17 », et décrivent ce qui est « juste nécessaire » au développement d’une OR (voir figure 3.1). Chacun constitue un repère pour une « intelligence » de la transformation à opérer, dont nous avons dit en introduction qu’elle nécessite beaucoup de réflexion en amont.

Figure 3.1 – La boussole de la responsabilisation : les cinq dimensions d’une organisation responsabilisante

Le premier point, la responsabilité, est le principe selon lequel chacun doit rendre des comptes au prorata de son pouvoir d’agir. L’objectif de la responsabilisation est d’élargir et d’enrichir progressivement le niveau de redevabilité de chacun (et donc du pouvoir d’agir de chacun).

Le deuxième, la subsidiarité, est le principe selon lequel les échelons supérieurs s’interdisent de s’approprier les attributions dont les échelons inférieurs sont capables de s’acquitter à leur seule initiative et par leurs propres moyens. Il tient son nom du latin subsidium (réserve, soutien), marquant par là que le rôle des échelons supérieurs est d’apporter leur aide et leur soutien si le besoin en est exprimé par un échelon subordonné, jamais de se substituer à lui.

Le troisième, la solidarité, se traduit par l’assistance et la coopération qui se développent entre les personnes d’un groupe ou d’une communauté, du fait du lien qui les unit. Dans les organisations, elle s’exerce prioritairement à l’intérieur de la communauté de travail.

Le quatrième, la collégialité, renvoie à la pratique de la délibération en groupe, dans un esprit d’intelligence collective et d’enrichissement des décisions à prendre. Elle peut également renvoyer au principe de construction collective des solutions. La collégialité implique le développement de compétences spécifiques (capacité à s’exprimer, communication non violente, gestion des conflits, etc.) et l’installation d’instances organisées pour délibérer.

Enfin, le cinquième, l’activité, se concentre sur la différence entre le travail prescrit et le travail réel, et sur les solutions que les personnes mettent en œuvre pour résoudre cette discontinuité. L’analyse de l’activité a pour but de favoriser la contribution des travailleurs à la conception des règles qui leur permettront de faire du « bon travail », source de leur santé physique et mentale.

Chacun de ces principes devra être « déplié » pour en comprendre la portée et les interactions. Ce cadre de pensée peut apparaître comme théorique, mais son appropriation est en réalité indispensable pour construire des modes d’action concrets. « Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie18. »

La nature systémique de cette boussole sera bien illustrée dans l’exposé qui suit par le fait qu’il est très difficile d’expliquer l’une de ses dimensions sans faire immédiatement référence aux autres.

Responsabilité

La notion de responsabilité est première et fondamentale. Une personne devient responsable lorsqu’il est possible de lui imputer les effets de ses actes, que ces effets soient positifs ou négatifs, au prorata de son pouvoir d’agir. Autrement dit, on ne peut être tenu pour responsable que de ce dont on est la cause.

Responsabilité et pouvoir d’agir

Responsabilité et pouvoir d’agir (souvent appelé « autonomie ») sont donc les deux faces d’une même médaille. La responsabilité implique de l’autonomie, c’est-à-dire de disposer d’un pouvoir d’action. Disposer d’un pouvoir d’action signifie, d’une part, de disposer du droit d’agir et, d’autre part, d’avoir la compétence pour agir.

L’exemple de la conduite automobile (voir encadré) éclaire le fait qu’une organisation responsabilisante s’assure du bon équilibre entre la reddition des comptes (accountability) et le pouvoir d’agir (empowerment). Si je peux faire ce que je veux comme je veux, sans jamais risquer de me voir imputer les conséquences de mes actes, je suis ce qu’on appelle un « irresponsable ». À l’inverse, si je ne suis qu’un « instrument passif » dans l’exécution, appliquant à la lettre des instructions et des consignes qui me sont données, je ne peux être réellement considéré ni comme la cause de ce qui arrive de bon, ni comme la cause de ce qui arrive de fâcheux. Je ne peux donc pas être considéré comme responsable.

Responsabilité et pouvoir d’agir : l’exemple de la conduite automobile

Prenons un exemple tiré de la vie courante, la conduite d’un véhicule automobile. À l’issue d’un apprentissage théorique et pratique avec un moniteur certifié, l’examen a permis de qualifier notre aptitude à la conduite d’un véhicule. Nous détenons un « permis » de conduire. Ce permis nous donne une grande liberté grâce à la possibilité de nous déplacer selon notre bon vouloir, en autonomie. Le permis de conduire augmente notre « pouvoir d’agir », tout en garantissant que nous connaissons le code de la route, que nous devons respecter. Nous pouvons alors agir en conducteur responsable. Responsable, en premier lieu, parce que lorsqu’un conducteur provoque un accident, il aura à en assumer les conséquences et sera tenu de réparer l’éventuel préjudice causé à autrui. Responsable, également, parce que l’événement sur lequel le conducteur aura à rendre des comptes est considéré comme la conséquence de ses décisions et de ses actes. Le code de la route est le cadre dans lequel s’inscrit le pouvoir d’agir mais également la responsabilité du conducteur. En principe, tout se passe bien à trois conditions : i) respecter le code de la route (le cadre de la responsabilité) ; ii) avoir la maîtrise de son véhicule (la compétence) ; iii) faire preuve d’anticipation et de prudence (le comportement).

En tant que conducteurs, nous avons rarement été impliqués dans une réflexion sur la définition de ce qu’est « un conducteur responsable », sauf peut-être pour quelques- uns à l’occasion d’un stage forcé de rattrapage des points perdus et donc sous la menace d’une suspension du permis. Faire réfléchir chaque membre du collectif sur ce que veut dire être responsable apparaît ainsi comme un préalable nécessaire sur le chemin de l’organisation responsabilisante.

Développer la responsabilité implique que deux processus puissent se déployer : un premier ouvrant des droits pour agir et un second permettant de développer des compétences pour agir. La responsabilisation consistera à étendre progressivement le domaine de redevabilité (et le pouvoir d’agir qui y est associé) attribué à chacun en fonction de sa montée en compétences.

La complémentarité entre reddition des comptes et pouvoir d’agir n’est pas une aspiration « naturelle » chez les travailleurs. Si nous sommes nombreux à vouloir renforcer notre pouvoir d’agir, il en va différemment dès lors que nous devenons redevables de nos décisions et actions. Certaines personnes ont envie de prendre des responsabilités, d’autres beaucoup moins. Ainsi, rapporte Pierre-Marie Gaillot, du Cetim, les témoignages recueillis lors d’une mission de transformation responsabilisante dans une PME attestent du passage difficile entre autonomie et responsabilité : « Les opérateurs ne voulaient pas prendre de décision. En revanche, ils voulaient que le patron prenne la décision qu’ils proposaient. »

En réalité, la question pour une direction n’est pas tant de savoir si les salariés ont initialement « envie » ou « pas envie » de prendre des responsabilités que de créer un contexte et des conditions de sécurité psychologique (Edmondson, 2018 ; Laborde, 2023) conduisant les personnes à prendre de plus en plus de décisions, puis à les assumer. Autrement dit, il s’agit de construire par la pratique un nouveau cadre de travail. La responsabilisation se fait généralement sur la base du volontariat, avec l’espoir que l’expérience des premiers volontaires permettra d’entraîner les autres. Tant qu’ils ne se transforment pas en saboteurs, les réfractaires doivent être respectés, car ils éclairent sur les risques portés par la transformation. Quelques dirigeants ont témoigné que les réfractaires du début deviennent souvent les meilleurs soutiens de l’OR quand ils commencent à en voir les effets. Enfin, le système de reconnaissance doit permettre aux personnes hésitantes de franchir le cap parce qu’elles y trouvent un intérêt.

La chaîne de responsabilité

La responsabilité de chacun s’inscrit dans une chaîne de responsabilité, chaque niveau de responsabilité correspondant à l’étendue de son pouvoir d’agir. Toutefois, il importe de souligner que, dans une organisation responsabilisée, avoir demandé et obtenu l’aval de sa hiérarchie dans le cadre de la chaîne de responsabilité ne dédouane pas de sa responsabilité propre. Par exemple, ce n’est pas parce qu’un comité de validation a approuvé une solution technique que la responsabilité de l’ingénieur qui l’a conçue et proposée sera dédouanée si la solution présente des failles ou donne de mauvais résultats. La notion de chaîne de responsabilité est souvent illustrée par l’exemple de la grue de Toul concernant la responsabilité juridique dans le champ des accidents du travail (voir encadré ci-dessous).

La grue de Toul

Un grutier intérimaire refuse par trois fois de continuer son travail en raison de ce qu’il considère comme un danger grave et imminent. Le vent est trop fort : l’anémomètre (appareil permettant de mesurer la vitesse ou la pression du vent) indique un danger. Le chef de chantier décide de lui faire continuer le travail, et l’oblige à remonter dans sa grue en le menaçant de licenciement. Le chantier reprend. La grue tombe. Plusieurs élèves du lycée voisin du chantier décèdent. Le grutier doit être amputé d’une jambe.