À la recherche de l’immatériel : comprendre l’investissement de l’industrie française

Rythme, Joie de vivre, Robert Delaunay (1885-1941), Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Préface

Après une décennie douloureuse pour l’industrie durant les années 2000, des efforts convergents accomplis par les acteurs privés et les pouvoirs publics ont permis de redresser les marges des entreprises, nécessaires à l’investissement productif. Les prévisions d’investissement industriel se sont bien réorientées depuis quelques années, et elles sont annoncées en hausse pour l’année à venir.

La Fabrique de l’industrie a confirmé, dans une première note consacrée à ce sujet, que le comportement d’investissement des entreprises françaises apparaît, de longue date, comme soutenu, en comparaison avec leurs homologues européennes.

Pourtant, on cherche encore une manifestation de ce « supplément d’investissement » dans nos performances à l’export, ou en matière de gains de productivité. Celles-ci sont au mieux moyennes, et certainement pas exceptionnelles à l’échelle de l’Europe.

Il y avait donc un paradoxe à lever : comptabilisons-nous convenablement l’effort d’investissement, ou sommes-nous pénalisés en France par une forme d’inefficience de cet effort ?

Rappelons que la précédente note confirmait, et il est important de le souligner, que l’investissement dans les biens tangibles – et notamment dans les machines et les biens d’équipement – reste à un niveau comparativement insuffisant en France. Il convient donc de trouver les moyens d’accompagner et d’encourager le développement de nos capacités de production. Les comités stratégiques de filière sont mobilisés et mettent en œuvre, via des contrats de filière, des solutions élaborées en commun avec l’État, les entreprises et les représentants des salariés. Plus horizontalement, une mesure telle que le suramortissement contribue à rattraper notre retard.

Cette étude montre que l’investissement immatériel des entreprises françaises, que l’on croyait très supérieur à celui de nos partenaires européens à en juger par les statistiques officielles, est en réalité moins exceptionnel qu’il n’y paraît. Suite à un examen approfondi, les dépenses immatérielles des industriels s’avèrent comparables à celles de la Suède – ce qui n’est déjà pas rien – mais certainement pas de nature à compenser leur sous-investissement dans les biens tangibles : les équipements productifs. L’étude montre également, et cela ne manquera pas d’interpeller le lecteur, que l’investissement dans les logiciels est très concentré dans quelques secteurs, et dans les plus grandes entreprises.

À l’aune de ces résultats, un constat s’impose : l’entrée des entreprises françaises dans le paradigme 4.0 de « l’industrie du futur » n’en est qu’à ses débuts. La moitié de nos entreprises industrielles présente encore un stock de capital immatériel égal à zéro ! Un accompagnement de fond s’avère donc nécessaire, au plus près du terrain, en même temps qu’un effort continu pour apporter aux entreprises la capacité d’agir dont elles ont besoin.

En pratique, cela signifie que la fiscalité ne doit plus pénaliser, mais au contraire encourager, l’investissement productif, pendant que l’effort accru de formation professionnelle doit permettre une élévation généralisée des compétences. Dans ce cadre, les projets structurants entrepris par les comités stratégiques de filière permettront d’accompagner cette transition de façon coordonnée.

Philippe Varin

Président de France Industrie Président du Conseil d’administration d’Orano Vice-président du Conseil National de l’Industrie

Remerciements

Ce travail a bénéficié des échanges intellectuels avec les membres de La Fabrique de l’industrie et de l’OFCE. Nous remercions par ailleurs Elisabeth Kremp et Virginie Andrieux de l’Insee qui nous ont éclairées sur le processus d’élaboration des statistiques de comptabilité nationale ainsi qu’Alexandre Bourgeois pour son aide sur la construction des tableaux entrées-sorties. Ce travail a également bénéficié de la relecture précieuse de Rémi Lallement de France Stratégie.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d’avenir portant la référence ANR-10-EQPX-17 (Centre d’accès sécurisé aux données – CASD).

Résumé

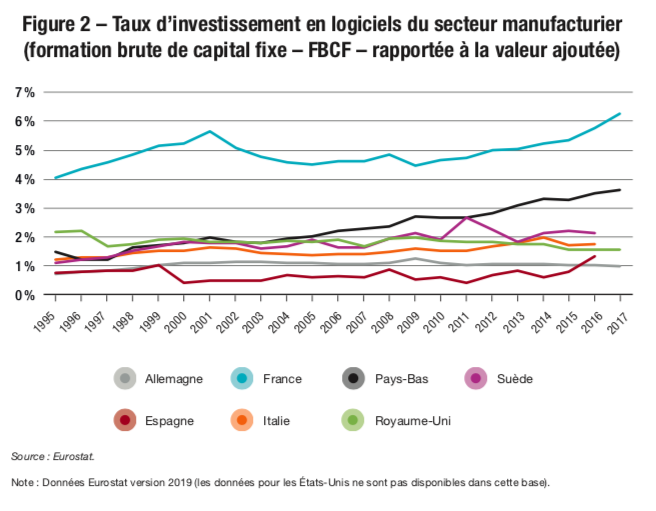

Le taux d’investissement immatériel des entreprises manufacturières françaises, en particulier dans les logiciels et bases de données, est plus élevé que celui de leurs partenaires européennes, sans que cela ne se semble se traduire par un effet significatif sur leur compétitivité et leur productivité. Selon la comptabilité nationale, ce taux représente 6,3 % de la valeur ajoutée en 2017, pour les logiciels et bases de données, contre 1 % en Allemagne. La part de l’immatériel dans l’investissement total (formation brute de capital fixe hors construction) est également singulière : elle serait de 70 % en France, en 2015, contre 52 % en Allemagne. Une précédente note de la Fabrique, centrée sur l’efficacité de l’investissement, évoquait un « paradoxe » à expliquer.

Nous détaillons dans ce document les raisons de cet écart, que nous chiffrons entre 6,7 et 8,5 milliards d’euros annuels de formation brute de capital fixe (FBCF), entre l’industrie française et la moyenne de ses homologues. Nous écartons les explications de nature sectorielle ou structurelle et montrons que cela découle principalement de pratiques de comptabilisation différentes entre les offices statistiques nationaux : l’immobilisation des logiciels et bases de données est bien plus importante dans les données françaises1.

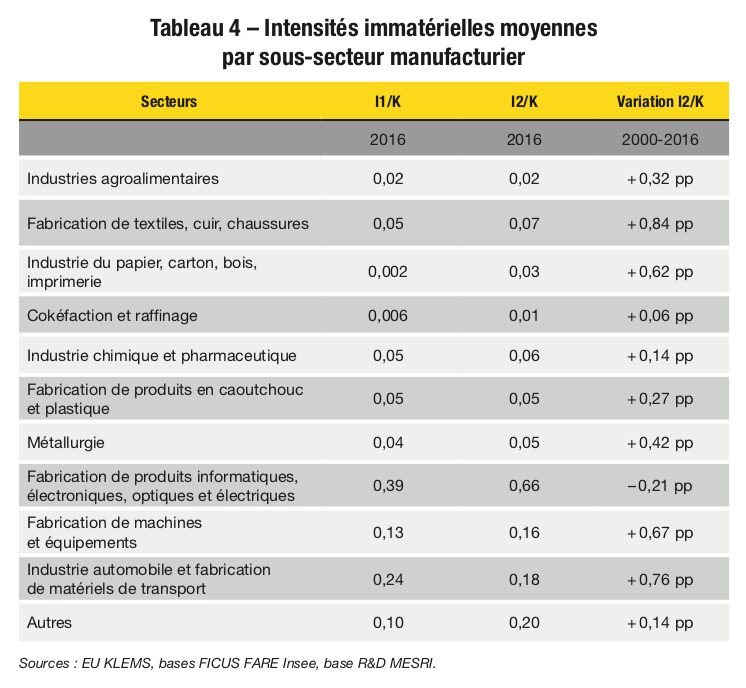

Cette particularité se retrouve dans tous les secteurs manufacturiers mais elle est particulièrement prononcée pour la fabrication des produits informatiques, électroniques, optiques et électriques et la fabrication des matériels de transport. Ces deux secteurs concentrent 52 % de la FBCF en logiciels et 19,5 % de la valeur ajoutée manufacturière française. Plus de la moitié de la surévaluation estimée ci-dessus provient de ces deux secteurs (entre 55 % et 68 % selon les méthodes utilisées).

Cela étant, malgré cet écart de nature comptable, les dépenses en logiciels et services informatiques – c’est-à-dire la somme de l’investissement et des consommations intermédiaires – demeurent comparativement élevées dans l’industrie française, relativement à la valeur ajoutée. Autrement dit, les intrants informatiques représentent un poids important dans la production en France. Il y a une part « réelle » de ce surinvestissement relatif dans les logiciels, que nous estimons à un peu plus de 2 milliards d’euros annuels.

Mutatis mutandis , les données issues de la comptabilité des entreprises esquissent un tableau légèrement différent : elles reflètent elles aussi l’importance des actifs immatériels relativement à l’investissement total mais ne détectent pas l’accélération de l’accumulation du capital immatériel exprimée par les séries macroéconomiques.

Les données d’entreprises révèlent en outre l’importante disparité de l’investissement immatériel. Ce dernier est très concentré au sein d’une poignée de gros investisseurs, ce qui peut expliquer la faiblesse des effets constatés sur la productivité agrégée. L’investisseur immatériel typique est une grande entreprise appartenant à un groupe, exportatrice et importatrice, et réalisant des investissements matériels élevés. Elle appartient souvent au secteur des transports ou des équipements électroniques et informatiques. Une telle hyperconcentration de l’investissement immatériel suggère que la transformation du tissu industriel vers l’industrie 4.0 n’en est encore qu’à ses débuts.

- 1. Les pays étudiés en comparaison avec la France sont les suivants : Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni.

INTRODUCTION

La numérisation des économies transforme l’utilisation des facteurs de production, notamment du travail et des machines2. On assiste à une double mutation : d’une part, la robotisation accélère la substitution du capital au travail propre au progrès technique et, d’autre part, la contrainte de différenciation compétitive augmente la part relative du capital immatériel au détriment du capital matériel3. Ces deux mutations devraient conduire à des investissements soutenus, tant matériels qu’immatériels, pour assurer la compétitivité du tissu productif.

On entend par « immatériels » les actifs intangibles ou incorporels (les trois adjectifs étant interchangeables) utilisés dans le processus de production. Ils incluent principalement les brevets, les marques, et plus généralement la propriété intellectuelle, mais aussi les logiciels, les bases de données et la recherche et développement. Les achats de ces actifs, tout comme leur production pour compte propre, doivent être immobilisés ou capitalisés car ils sont réutilisés pour produire, à la différence des consommations intermédiaires.

La frontière entre capital matériel et immatériel devient poreuse, dans la mesure où le fonctionnement d’une machine repose sur une intelligence artificielle qui constitue un actif immatériel, sous forme de logiciel ou de licence d’exploitation. De plus en plus, la valeur ajoutée de la machine repose sur l’actif immatériel qui y est inclus. Haskel et Westlake (2017) montrent combien la croissance des actifs immatériels devient le passage obligé de la compétitivité dans le capitalisme global contemporain.

Les actifs immatériels sont notamment des marqueurs de l’intensité technologique et numérique de la production et de la différenciation des produits. Comme ils concourent à la compétitivité de l’économie, l’analyse de leur accumulation permet de diagnostiquer l’évolution, les forces et les faiblesses de l’industrie française.

Observons que tous les actifs immatériels entrant dans la fonction de production des économies ne sont pas capitalisés en comptabilité nationale ou en comptabilité privée. On pense, par exemple, à la formation du personnel, au développement d’un mode d’organisation spécifique, ou encore aux modes de distribution qui fidélisent la clientèle4, tous étant comptabilisés comme des dépenses alors qu’incontestablement ils constituent des actifs de l’entreprise redéployés d’une année à l’autre5. Pour l’analyse conduite ici, nous nous contenterons des données disponibles sur les actifs immatériels comptabilisés, excluant ceux dont l’existence est avérée mais dont la mesure est à ce jour imparfaite et beaucoup moins systématique6.

Un premier cadre d’étude possible est celui qu’offre la comptabilité nationale : il présente l’avantage de reposer sur des méthodes éprouvées et de permettre des comparaisons internationales homogènes. Or, si l’on étudie l’investissement des entreprises françaises à travers la comptabilité nationale7, on détecte une singularité relativement à leurs homologues européennes et américaines : non seulement la part des investissements immatériels dans le total des investissements y est plus élevée, mais elle dépasse en outre la part des investissements matériels depuis la crise financière. Cette inversion de la destination des investissements des entreprises au profit des actifs immatériels ne se constate aussi nettement qu’en France. Une observation plus précise met en évidence que cette singularité provient des investissements dans les logiciels et les bases de données et qu’elle se retrouve dans tous les secteurs, notamment dans l’industrie manufacturière.

Autrement dit, la fonction de production du secteur manufacturier français se distinguerait de celle de ses partenaires en raison de l’importance de l’investissement immatériel, sans paradoxalement que cela n’ait d’incidence sur sa spécialisation ou ses performances économiques8. Cette présente étude a pour objet de comprendre plus précisément à la fois la nature et l’ampleur de l’investissement immatériel des entreprises françaises.

Dans un premier temps, nous cherchons à comprendre la nature et les déterminants du surcroît de l’investissement dans les logiciels. Ce supplément d’investissement se retrouve-t-il dans tous les secteurs ? Les montants fournis par la comptabilité nationale sont-ils cohérents avec les autres indicateurs statistiques, tels que les dépenses de logiciels, l’investissement dans les machines et l’emploi des informaticiens ? Est-il possible que la singularité française résulte de pratiques statistiques d’immobilisation différentes de celles des autres pays ?

Dans un deuxième temps, nous confrontons les données macroéconomiques avec les données d’entreprises. Les données des comptes des entreprises révèlent-elles la même importance des actifs immatériels dans la fonction de production ? Ensuite, quelles caractéristiques des entreprises déterminent l’intensité des investissements immatériels ?

Deux causes de la singularité française apparaissent : d’une part, la comptabilité nationale immobilise plus les dépenses en logiciels et bases de données en France que dans les autres pays et, d’autre part, les entreprises françaises utilisent effectivement plus d’intrants informatiques, somme des investissements et des consommations intermédiaires, que leurs homologues.

Dans un troisième temps, le recours aux données d’entreprises confirme que les investissements intangibles sont très concentrés dans une poignée d’entreprises. Mais on ne trouve pas d’argument pour soutenir l’idée que les grands groupes français auraient, plus que d’autres, localisé leurs capacités de production à l’étranger.

- 2. Brynjolfsson E. et McAfee A. (2015) ; Baldwin R. (2019).

- 3. Haskel J. et Westlake S. (2017).

- 4. Corrado C. et al. (2005) ; Lev (2001) ; Guillou S., Mini C., Lallement R. (2018).

- 5. Le problème est l’absence de valeur de marché de ces actifs, d’où la difficulté de les capitaliser. Ils ne pourront être comptabilisés qu’au coût de production, lui-même difficile à évaluer.

- 6. Voir les travaux de Corrado C. et al. (2009).

- 7. Guillou S., Mini C., Lallement R. (2018).

- 8. Guillou S. et al. (2018).

L’importance de l’investissement en logiciels

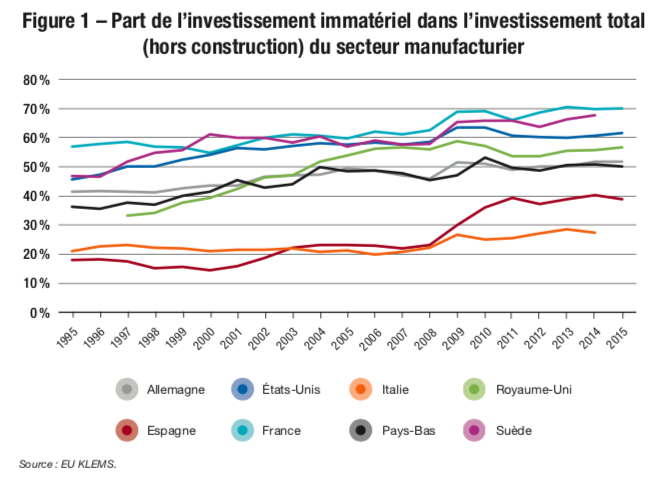

Selon les données de la comptabilité nationale, l’investissement immatériel des entreprises est plus élevé en France que dans les autres pays européens, notamment dans les logiciels et bases de données. Nous avions mis en évidence cette singularité dans une publication précédente9 : rappelons que, pour le secteur manufacturier en 2015, la part de l’investissement immatériel dans l’investissement total (hors construction) est de 70 % en France, ce qui est proche du niveau suédois, contre 52 % en Allemagne.

En ce qui concerne plus précisément les logiciels, la FBCF (formation brute de capital fixe) représente 6,3 % de la valeur ajoutée manufacturière en France en 2017, contre 1 % en Allemagne10. Or ce niveau d’effort est surprenant au regard de l’absence d’amélioration significative de la compétitivité et de la productivité des entreprises françaises11.

Nous montrons dans ce chapitre que cette singularité a plusieurs origines. Nous écartons d’abord la possibilité d’une spécialisation sectorielle, puis mettons en évidence l’existence de pratiques de comptabilisation qui diffèrent entre les pays européens. Il reste néanmoins que les dépenses informatiques demeurent élevées.

Il n’y a pas d’effet sectoriel

Remarquons d’emblée que les activités de production de logiciels12 sont moins développées en France qu’en Suède ou au Royaume-Uni : elles représentent en effet 4,2 % de la valeur ajoutée marchande française (hors banque et assurance), soit 1,5 point de moins que dans ces deux pays13. Le taux d’investissement français en logiciels n’est donc pas associé à un poids plus important de l’offre de cette branche.

Côté demande, un pays peut aussi afficher un taux d’investissement en logiciels élevé si les secteurs intensifs en logiciels y ont un poids important. Cet effet lié à la spécialisation sectorielle est appelé « structurel » ; une analyse « structurelle-résiduelle » permet d’en évaluer l’importance14, en comparant les entreprises manufacturières françaises à leurs homologues européennes15.

Si chaque division du secteur manufacturier français investissait autant que la moyenne des pays européens étudiés, le taux d’investissement en logiciels des industriels français serait de 1,3 % en 2015, au lieu des 5,4 % effectivement constatés. L’écart structurel est donc proche de zéro, puisque ce taux théorique est très proche de la moyenne européenne réelle ; le surinvestissement en logiciels en France ne résulte pas d’un biais de composition sectorielle16. A contrario , l’écart appelé « résiduel » entre le taux théorique et le taux réel est de 4 points de valeur ajoutée en France, soit 9 milliards d’euros.

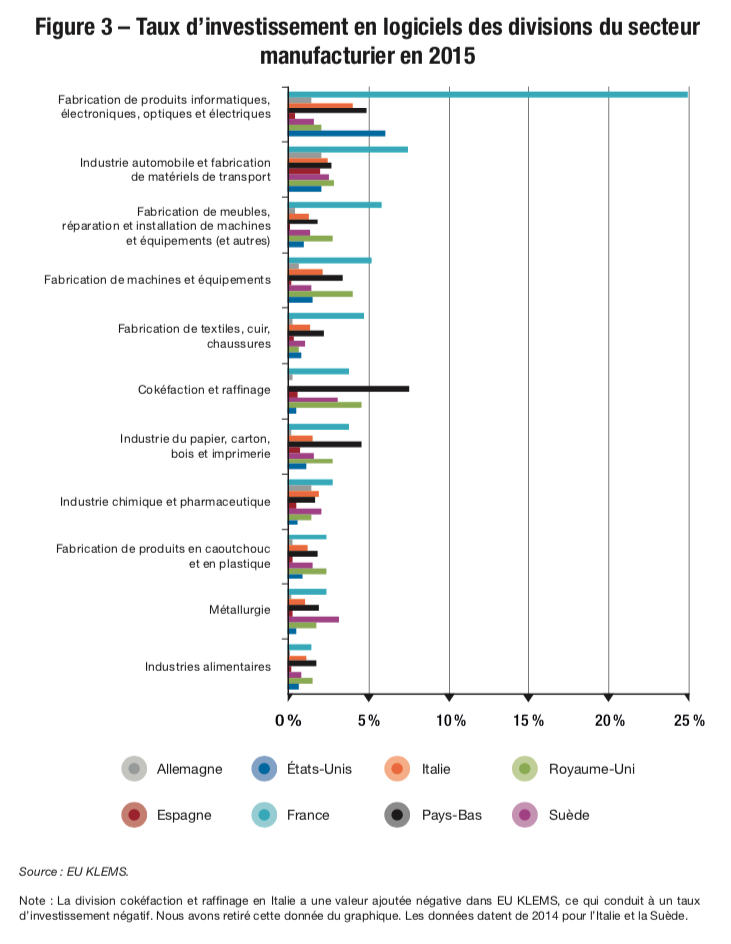

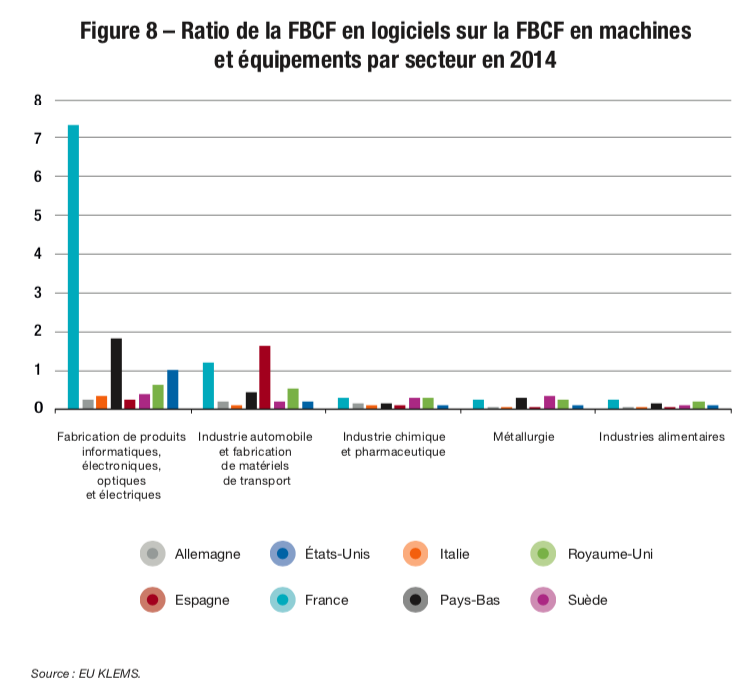

Cet effet résiduel s’observe dans tous les secteurs de l’industrie manufacturière, tout particulièrement dans la fabrication des produits informatiques, électroniques, optiques et électriques ainsi qu’en fabrication de matériels de transport. Dans le premier, le taux d’investissement en logiciels et bases de données atteint la valeur spectaculaire de 25 % de la valeur ajoutée en 2015 en France, contre 1,5 % en Allemagne et 2 % en moyenne sur l’échantillon17 ! Dans le second, il est de 7,5 % en France contre 2,1 % en Allemagne et 2,3 % pour la moyenne des pays étudiés18. Ces deux secteurs concentrent 52 % de la FBCF en logiciels et 19,5 % de la valeur ajoutée du secteur manufacturier français, contre 33,8 % en Allemagne. Ainsi, ces deux valeurs, assez extraordinaires, expliquent une bonne part de la singularité française.

Les pratiques de comptabilisation diffèrent entre les pays

Nous montrons maintenant que cet investissement en apparence important dans les logiciels provient essentiellement du traitement en comptabilité nationale des dépenses correspondantes, plus largement immobilisées en France que dans les autres pays.

En principe, des règles internationales de comptabilité des logiciels ont été définies et sont appliquées par les offices statistiques nationaux. Ces règles communes sont regroupées dans le Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC 2010), lui-même cohérent avec le Système de comptabilité nationale des Nations unies (SCN 2008)19. Elles permettent d’obtenir des bases de données avec des indicateurs comparables pour plusieurs pays. En pratique, des différences subsistent entre pays dans l’application de ces règles, notamment pour évaluer les logiciels produits pour compte propre.

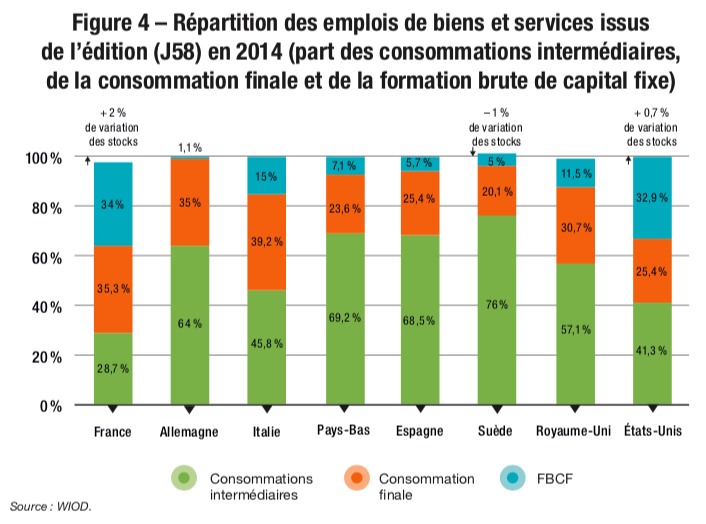

Une première indication de la différence comptable est donnée par les tables entrées-sorties de la base WIOD (World Input-Output Database20), qui ventilent en trois destinations (consommation intermédiaire, consommation finale et investissement) l’utilisation faite par les entreprises, les ménages et l’administration des produits de chaque branche. Les entreprises qui fournissent des logiciels sont celles de l’édition (J58, qui fournit surtout des logiciels standards) et celles de la programmation, du conseil informatique et des services d’information (J62 et J63, qui vendent principalement des services de conseil en informatique et des logiciels sur mesure)21.

Encadré 1 – Évaluation des logiciels produits pour compte propre

Un groupe de travail Eurostat-OCDE a été constitué en 2012 pour réaliser un guide sur la compilation des actifs non financiers*. Le mandat du groupe de travail a été étendu en 2017 pour traiter la mesure des produits de la propriété intellectuelle. Le dernier rapport, publié en 2018, analyse notamment les pratiques des pays pour évaluer la production de logiciels et bases de données.

Le développement de logiciels et bases de données pour compte propre est estimé par des enquêtes ou à partir des intrants, en additionnant le coût du travail selon le type d’emploi et les dépenses réalisées (incluant le coût du capital utilisé). Les offices statistiques suivent à ce sujet les recommandations de l’OCDE pour identifier les emplois contribuant au développement des logiciels. Il s’agit des concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia ainsi que des spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs.

Ces données sont ensuite multipliées par le salaire moyen et par un coefficient représentant la part du temps passé par l’informaticien à développer ces logiciels. Ce « facteur temps » est lui-même estimé à partir de sondages ou de dires d’experts. S’ils ne disposent pas d’estimation, certains pays appliquent un coefficient de 50 %, suivant en cela les recommandations de l’OCDE. Cependant, l’organisation internationale n’ignore pas la variabilité de ce facteur : une consultation menée en 2005 par l’office statistique du Royaume-Uni auprès de représentants du secteur de la production de logiciels montre que la part du temps consacré au développement varie de 5 % à 50 % selon les emplois et qu’elle est souvent inférieure au ratio de 50 % indiqué par l’OCDE.

*Eurostat-OECD (2020).

Nous regardons ici comment sont utilisés et enregistrés les biens issus de ces branches22 selon les pays. Malgré les efforts d’harmonisation décrits plus haut, il apparaît clairement que l’office statistique français inscrit davantage les achats de ces biens et services comme des investissements (immobilisations) que comme des consommations, même relativement à la Suède et au Royaume-Uni. À l’opposé, l’office allemand les comptabilise très peu en immobilisations. Cela confirme l’idée que des dépenses de même nature ne sont pas comptabilisées de la même façon et qu’il existe bien une différence entre pays dans l’évaluation de la FBCF immatérielle. Un groupe de travail Eurostat-OCDE, dont l’Insee fait partie, a mis en évidence des différences d’évaluation des logiciels et travaille à l’harmonisation des méthodes23.

Nous confirmons cette différence de pratique d’immobilisation par deux mesures complémentaires.

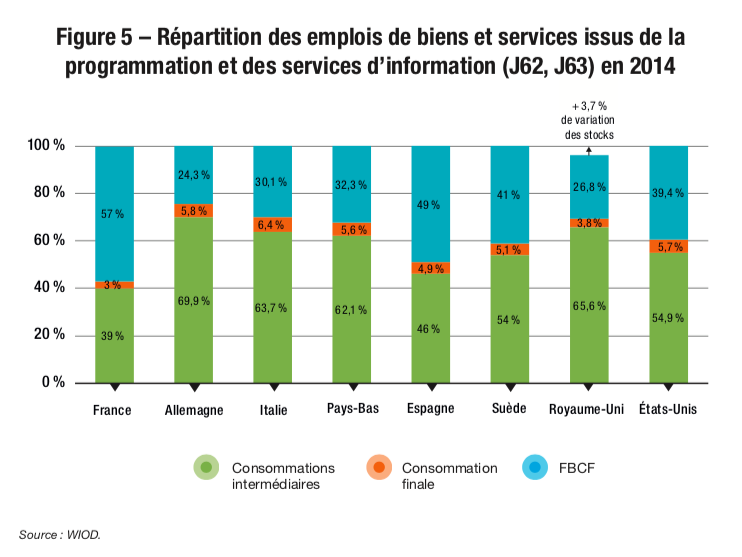

Premièrement, nous supposons que les entreprises qui investissent dans les logiciels achètent aussi des prestations de maintenance informatique24. Le ratio des consommations intermédiaires en biens et services provenant des secteurs de l’édition, de la programmation et des services d’information sur la formation brute de capital fixe (FBCF) en logiciels devrait donc être à peu près similaire pour les pays25. Dans la figure 5, on observe au contraire qu’il est de 2,51 en Allemagne, de 0,27 en France et compris entre 1,1 et 2,2 pour les autres pays étudiés. Cela signifie en théorie que la France investirait quatre fois plus en logiciels qu’elle n’achète de services de maintenance informatique. À moins que nos entreprises ne créent beaucoup plus de logiciels en interne, pour compte propre, que leurs homologues européennes, cette distorsion confirme la surévaluation française de l’investissement en logiciels. Là encore, la singularité française est plus ou moins forte selon les secteurs : ce ratio est dix-huit fois plus élevé en Allemagne qu’en France pour la fabrication de produits informatiques, électroniques, optiques et électriques !

En complément, la figure représente également le ratio de ces mêmes consommations intermédiaires informatiques sur la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière. Cette fois, il est normal que l’indicateur varie d’un pays à l’autre, selon le niveau d’intensité numérique de leur industrie. Or cette variabilité attendue se révèle moindre que celle, non prévue, du ratio précédent. Cela confirme la présomption d’une anomalie dans le décompte de la FBCF.

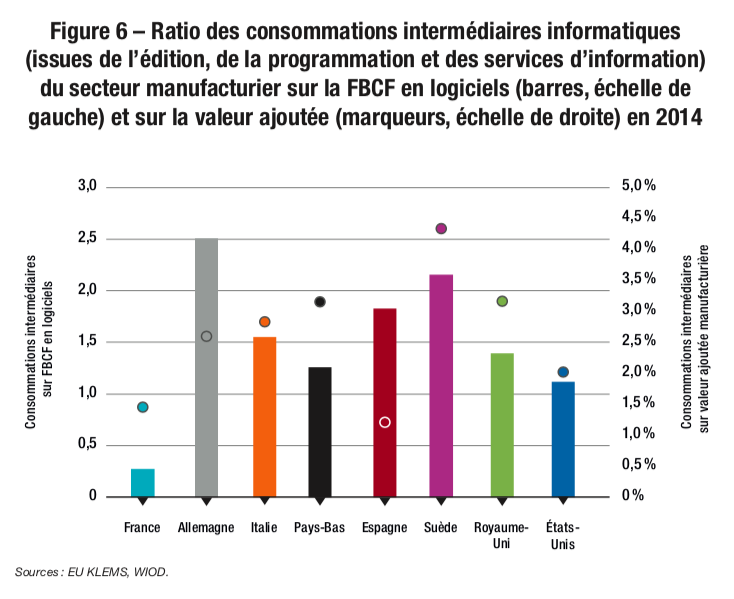

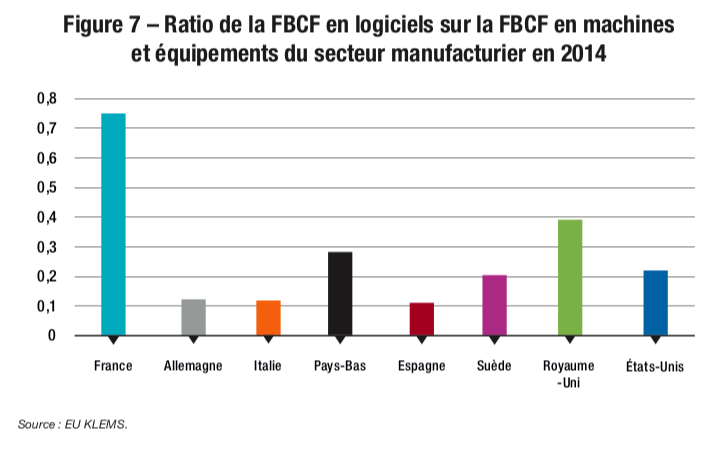

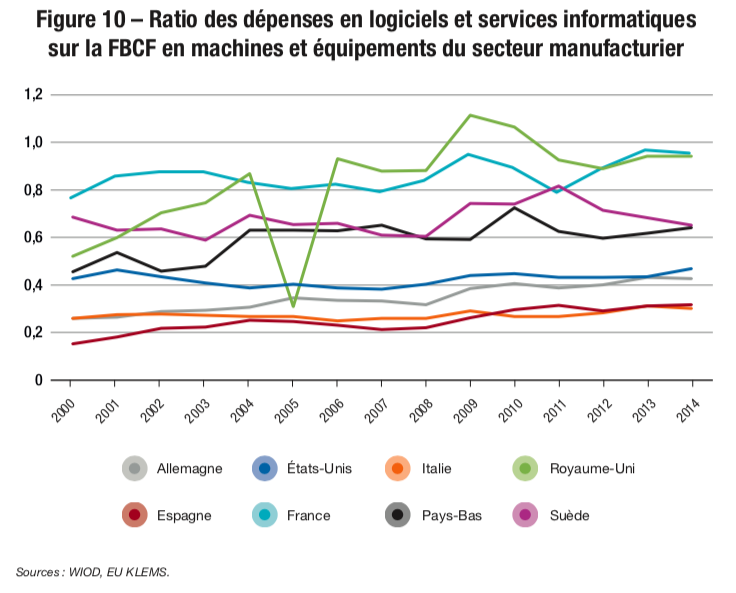

Deuxièmement, nous rapportons la FBCF en logiciels à la FBCF en machines et équipements, toujours au sein du secteur manufacturier. Supposant que les logiciels et bases de données sont un actif complémentaire des machines et équipements, nous nous attendons à ce que ce ratio soit similaire d’un pays à l’autre.

La figure 7 montre que ce ratio est 3,6 fois supérieur en France à ce qu’il est en Suède et 6 fois supérieur à celui qui est observé en Allemagne en 2014. Le ratio de la FBCF en logiciels sur la FBCF en actifs tangibles dans le domaine des TIC est également plus élevé en France que dans les autres pays étudiés. En théorie, le capital productif français serait six fois plus numérisé que celui des entreprises allemandes, ce qu’aucun témoignage d’expert ne vient corroborer. Il est beaucoup plus vraisemblable que les données sous-jacentes soient établies sur des conventions différentes. Par exemple, il est possible que les logiciels soient, bien plus souvent qu’en France, immobilisés avec les machines parmi les actifs matériels en Allemagne et dans les autres pays. Sans surprise, cette singularité se confirme dans la plupart des secteurs et le ratio atteint même la valeur très surprenante de 7,4 dans le secteur des équipements informatiques, optiques, électroniques et électriques, dont on rappelle qu’il représente 7,7 % de la valeur ajoutée manufacturière française.

Ainsi, non seulement les actifs logiciels sont globalement comptés différemment d’un pays à l’autre, mais il existe également, selon toute vraisemblance, des singularités propres à tel ou tel secteur.

Des dépenses informatiques réellement plus élevées

On a montré précédemment que la FBCF en logiciels était de toute évidence surévaluée en France. On cherche maintenant à vérifier, une fois écarté ce biais comptable, si les entreprises françaises affichent tout de même un comportement particulier en matière d’achat de logiciels.

Pour nous affranchir des différences d’affectation entre charges et immobilisations, nous avons additionné la FBCF en logiciels (extraite de la base EU KLEMS) et les consommations intermédiaires en biens et services issus des branches de l’édition, de la programmation et des services d’information (obtenues dans la base WIOD). Cet agrégat permet d’évaluer les dépenses totales d’achat de logiciels, de bases de données et des services associés, de la branche manufacturière et de mettre de côté la question des méthodes de comptabilité.

Tout d’abord, ces dépenses informatiques représentent près de 2 % de la production manufacturière en France (soit près de 14,7 milliards d’euros en 2014), au Royaume-Uni et en Suède ; ces trois pays constituent un premier groupe. Elles représentent en revanche 1,2 % de la production en Allemagne (21,9 milliards d’euros), en Italie, aux Pays-Bas ou aux États-Unis ; ces pays forment un second groupe.

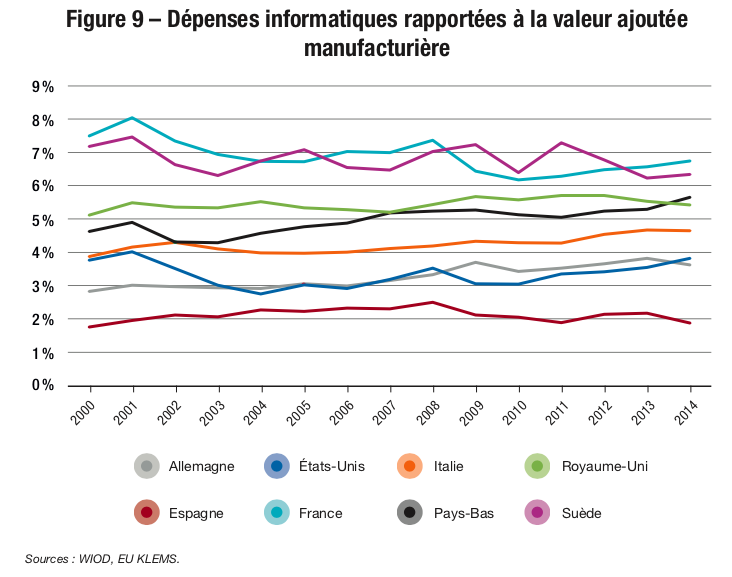

Rapportées à la valeur ajoutée manufacturière, ces dépenses informatiques demeurent élevées en France (6,7 % en 2014) et en Suède (figure 9). Il est à noter qu’elles sont plus élevées dans le secteur des produits informatiques, électroniques, optiques et électriques (26,2 % de la valeur ajoutée) et c’est aussi dans ce secteur que l’écart est le plus important relativement à l’Allemagne.

Ensuite, le ratio de ces dépenses informatiques sur l’investissement en machines et équipements est également plus élevé en France et au Royaume-Uni que dans les autres pays. Il est notamment 2,2 fois plus élevé qu’en Allemagne.

La fonction de production semble donc réellement plus intense en inputs logiciels et informatiques en France que chez nos partenaires commerciaux.

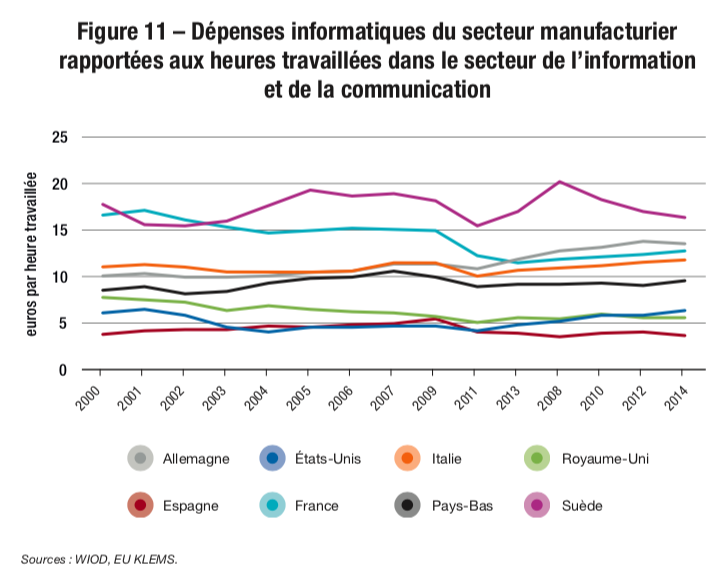

Pour finir, nous confortons ce résultat en écartant l’hypothèse d’un effet prix. Plus précisément, nous rapportons les dépenses informatiques de l’industrie au nombre d’heures travaillées dans le secteur de l’information et de la communication du pays, afin de nous assurer que les chiffres précédents ne sont pas perturbés par des écarts de prix des prestations informatiques26. Comme le montre la figure 11, ce ratio est similaire en France, en Allemagne et en Italie depuis 2010. En 2014, il était de 11,90 euros par heure travaillée en Italie, de 12,80 euros en France et de 13,60 euros en Allemagne. Seule la Suède a un ratio plus élevé, atteignant 16 euros par heure travaillée27.

Une surévaluation de l’investissement de 6 à 8 milliards d’euros

En conclusion de ce premier chapitre, nous proposons ici un chiffrage des écarts relevés dans les paragraphes précédents. À quel montant supplémentaire d’investissement en logiciels ces différences de comptabilité conduisent-elles ?

Tout d’abord, il faut convenir d’une mesure du surinvestissement apparent de l’industrie française. Pour le dire autrement, il faut établir un contrefactuel satisfaisant auquel le volume actuellement inscrit en comptabilité nationale pourra être comparé. Trois méthodes sont présentées, assez convergentes.

Un premier calcul consiste à estimer ce que serait l’investissement en logiciels du secteur manufacturier français si on lui appliquait le taux d’investissement moyen du groupe de pays étudiés, soit 1,4 % de la valeur ajoutée. La FBCF française serait réduite d’environ 8,5 milliards d’euros en 2014. Un peu plus de la moitié de cette différence (4,7 milliards d’euros) provient des deux secteurs que nous avons repérés : les produits informatiques, électroniques, optiques et électriques ainsi que les matériels de transport30. Dans ce scénario, la FBCF totale du secteur manufacturier s’en trouverait réduite de 15,3 %31; le taux d’investissement de l’industrie descendrait à 21,6 % au lieu de 25,5 % en 2014, se rapprochant du taux allemand de 18,7 %32.

Un deuxième calcul repose sur le constat que les dépenses informatiques du secteur manufacturier français sont proches de celles du secteur manufacturier suédois (relativement à la valeur ajoutée). Nous calculons alors ce que serait l’investissement français en logiciels si son taux était le même que celui de l’industrie suédoise, c’est-à-dire 2 % de la valeur ajoutée en 2014 (et non 5,3 %). L’écart serait alors de 7,1 milliards d’euros ; le taux d’investissement total de l’industrie s’en trouverait réduit de 3,3 points passant à 22,2 % en 2014.

Enfin, la dernière méthode repose sur l’agrégat des dépenses informatiques. Si ces dépenses étaient en France de la même ampleur que ce qu’on observe en moyenne dans les pays étudiés (3,97 % de la valeur ajoutée et non 6,74 % en 2014), et une fois soustraites les consommations intermédiaires, la FBCF en logiciels serait corrigée à la baisse de 6,7 milliards d’euros en 2014. Le taux d’investissement total du secteur manufacturier serait de 22,5 %33.

Selon la méthode d’évaluation utilisée, on peut avancer que la FBCF en logiciels inscrite en comptabilité nationale présente un écart à la norme de 6,7 à 8,5 milliards d’euros, la norme étant fixée par tout ou partie des États les plus proches. Cet écart est principalement dû à des différences de pratiques comptables mais, comme on l’a vu au paragraphe précédent, il traduit également un accent réel donné par les entreprises françaises aux dépenses informatiques.

C’est cette part « réelle » que l’on veut évaluer maintenant. Nous avons vu que les dépenses informatiques, rapportées à la valeur ajoutée, sont plus élevées en France que dans la moyenne des pays étudiés. Cet effort supplémentaire de 6,7 milliards d’euros agrège immobilisations et consommations intermédiaires. Or, la FBCF représente en moyenne 41,5 % des dépenses informatiques dans les secteurs manufacturiers des autres pays. Si on applique ce taux aux dépenses françaises, on obtient un investissement supplémentaire réel (à méthodes comptables comparables) de 2,8 milliards d’euros dans les logiciels, relativement aux pays partenaires.

En résumé, sur les 6,7 à 8,5 milliards d’euros34 de surplus de FBCF en logiciels que présentent les statistiques françaises par rapport au comportement de nos voisins, environ 2,8 milliards – un tiers – pourraient correspondre à un effort réel35, le reste semblant plutôt relever d’une différence dans les conventions de comptabilisation.

Il y a plusieurs explications possibles à ce phénomène, et notamment le poids important et croissant que représentent les grands groupes dans l’économie française36. Pour aller plus loin, il faudrait pouvoir répondre à deux questions.

D’une part, les entreprises françaises conservent-elles une part notablement élevée de la conception en France ? Ce biais français vers la conception est possiblement associé à une délocalisation plus forte de la production pour servir les marchés étrangers, ce qui diminue d’autant les exportations françaises. Il est malheureusement difficile, faute de données sur la nature des investissements directs à l’étranger par entreprise, de tester statistiquement cette hypothèse sur l’ensemble de l’industrie, et plus encore d’établir des comparaisons européennes.

D’autre part, les entreprises françaises importent-elles davantage de produits manufacturés dans leurs consommations intermédiaires, ce qui pourrait expliquer un ratio supérieur des dépenses de logiciels sur la production ou sur la valeur ajoutée ? Pour aborder cette question, nous avons analysé la part de biens manufacturés importés par les industriels dans les processus de production. En moyenne, elle est similaire en France et en Allemagne (environ 16 % en 2014), et un peu plus élevée que dans les autres pays étudiés37. Cependant, on observe d’importantes différences sectorielles, et les deux secteurs où l’écart est le plus important sont précisément ceux où la France se distingue par son taux d’investissement immatériel. Pour ce qui concerne le secteur automobile, la part des produits importés dans la production est de 30,1 % en France en 2014 contre 19,2 % en Allemagne. De même, le secteur de fabrication d’équipements électriques en France importe davantage de biens manufacturés que ce secteur en Allemagne. Des travaux sectoriels complémentaires sont nécessaires pour comprendre si cette part plus élevée de produits importés dans la production explique un investissement dans les logiciels plus élevé.

- 9. Guillou S., Mini C. et Lallement R. (2018).

- 10. Données Eurostat. La FBCF en logiciels inclut les bases de données.

- 11. Il n’est cependant pas impossible que la productivité des entreprises françaises serait encore moins élevée que celle observée si l’effort d’investissement immatériel des entreprises était moindre.

- 12. Il s’agit des activités d’édition de logiciels (J5829), de programmation, de conseil et des autres activités informatiques (J62), de traitement de données (J6311) et de portails Internet (J6312). La valeur ajoutée est estimée au coût des facteurs incluant les subventions. Source : Eurostat.

- 13. Données Eurostat. L’industrie et les services marchands regroupent les secteurs marchands hors agriculture, activités financières et d’assurance, arts, spectacles, activités récréatives et autres activités de services.

- 14. Cette analyse a été réalisée à partir des données EU KLEMS pour l’industrie manufacturière en 2015 (2014 pour l’Italie et la Suède).

- 15. Pour les pays étudiés ici : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.

- 16. Nous avons aussi appliqué, en sens contraire, les taux d’investissement en logiciels des secteurs manufacturiers français à la structure sectorielle moyenne des pays étudiés. Le taux d’investissement théorique de cet échantillon est alors de 6,4 %, supérieur de 1 point au taux d’investissement réel en France. Le niveau élevé d’investissement en logiciels en France dépend donc de facteurs propres à ce pays.

- 17. Le secteur des produits informatiques, électroniques, optiques et électriques présente un comportement d’investissement énigmatique, tant par son évolution que par son niveau. En effet, le taux d’investissement total de ce secteur en France était de 61,5 % en 2015, bien plus élevé que celui des pays étudiés.

- 18. Source : EU KLEMS.

- 19. Eurostat, Commission européenne. Système européen des comptes, SEC 2010.

- 20. La référence associée à la base de données WIOD est Timmer et al. (2015).

- 21. Source : Données Eurostat 2016.

- 22. Les agents économiques représentent les entreprises, les ménages et l’administration publique. Notons que les comptes nationaux français sont construits par branche et que ceux des autres pays étudiés sont définis par secteur d’activité. Une branche regroupe les entreprises selon le processus de production d’un produit donné alors que le secteur d’activité rassemble les entreprises selon leur activité principale et est constitué de plusieurs branches. Par exemple, la production de logiciels pour compte propre correspond à une branche spécifique, alors qu’elle est répartie dans plusieurs secteurs d’activité. Voir le point de vue de l’Insee à la fin de la note.

- 23. Ahmad N. (2003b). Les travaux du groupe de travail OCDE Eurostat sont toujours en cours.

- 24. La maintenance est considérée comme une consommation intermédiaire alors que le conseil informatique est inscrit en tant que FBCF en logiciels dans la comptabilité nationale française.

- 25. Ahmad N. (2003a).

- 26. Nous avons utilisé les données disponibles dans EU KLEMS. Il s’agit du nombre d’heures travaillées pour les sous-secteurs de l’édition (J58), de la production audiovisuelle (J59), de la programmation et de la diffusion de programmes (J60), de la programmation et de conseil en informatique (J62) et des services d’information (J63).

- 27. La production de logiciels est plutôt externalisée par les entreprises manufacturières, et les développeurs informatiques sont davantage localisés à l’étranger, alors que le personnel d’encadrement se situe sur le territoire. Si les dépenses informatiques intègrent bien la valeur des logiciels produits par des développeurs à l’étranger, le ratio des dépenses informatiques sur le nombre d’heures travaillées par les emplois d’informaticiens domestiques pourrait être surestimé pour tous les pays, mais ce ratio resterait cohérent entre les pays.

- 28. Les dépenses informatiques des entreprises manufacturières allemandes sont 1,5 fois plus élevées en valeur absolue que celles des entreprises françaises, pour une valeur ajoutée manufacturière 2,8 fois plus importante.

- 29. En supposant que les assiettes des dépenses informatiques sont homogènes entre les pays.

- 30. Le taux d’investissement en logiciels du secteur de fabrication de produits informatiques, électroniques, optiques et d’équipements électriques serait de 4,6 % au lieu de 23,9 % en 2014 ; celui du secteur de fabrication de matériels de transport serait de 2,2 % au lieu de 8,2 %.

- 31. La FBCF totale du secteur manufacturier est égale à 55,5 milliards d’euros en 2014.

- 32. La FBCF en logiciels et bases de données du secteur manufacturier français est de 11,5 milliards d’euros en 2014 dans la comptabilité nationale, contre 6,2 milliards d’euros en Allemagne, le secteur manufacturier allemand étant 2,8 fois plus grand (en valeur ajoutée) que son homologue français. Si le taux d’investissement en logiciels français était égal à celui de l’Allemagne (de 1 %), la FBCF en logiciels et bases de données française serait de 2,8 milliards d’euros, inférieure de près de 9 milliards aux estimations actuelles (Source : données EU KLEMS).

- 33. Nous avons fait la même analyse sur les dépenses en logiciels et services informatiques rapportées à la production manufacturière. Nous obtenons une surestimation de 5 milliards d’euros de la FBCF en logiciels.

- 34. Soit entre 12 % à 15,3 % de la FBCF totale du secteur manufacturier français.

- 35. Le comportement des entreprises manufacturières françaises serait plus proche de celui de leurs homologues suédoises ou britanniques que de celui du reste de l’Europe.

- 36. Emlinger C., Jean S., Vicard V. (2019).

- 37. À l’exception des Pays-Bas qui présentent un profil d’import-export trop particulier pour être pris en compte.

Quelles sont les entreprises qui investissent dans l’immatériel ?

Le Chapitre 1 a montré que la formation brute de capital fixe (FBCF) française en logiciels, élevée comparativement aux pays étudiés, reposait en partie sur des conventions statistiques différentes entre les pays. Il a également mis en évidence que le secteur manufacturier, en particulier certains secteurs, était plus intensif en logiciels que ses homologues étrangers, même une fois ces différences comptables corrigées. De précédentes études ont montré que c’était également vrai pour la dépense en R&D : le secteur manufacturier français est plus intensif en R&D, indépendamment de sa structure sectorielle38. Or, cette intensité immatérielle39 ne coïncide pas avec un avantage de compétitivité. Sur ce plan, l’effort d’investissement, sans nul doute à poursuivre, présente un rendement inférieur apparent à celui de nos partenaires allemands, américains ou britanniques. Mais pourquoi ?

Pour mieux comprendre la nature et les motivations des entreprises qui investissent, nous sollicitons à présent les données microéconomiques : plus détaillées que les précédentes, elles ne portent toutefois que sur le territoire français et ne permettent donc pas d’établir des comparaisons internationales. Nous commençons par vérifier que les données d’entreprises sont cohérentes avec la comptabilité nationale : nous constatons que l’importance de l’effort est confirmée mais pas sa croissance récente. Nous établissons ensuite le profil type de l’entreprise qui investit dans l’immatériel et donnons à voir l’extrême concentration de cet investissement dans un petit nombre d’entreprises.

Par convention, nous parlerons dans ce qui suit de la formation brute de capital fixe (FBCF) pour définir l’agrégat macroéconomique inscrit en comptabilité nationale et d’investissement pour désigner les immobilisations dans la comptabilité des entreprises.

Les données d’entreprises confirment l’importance de l’investissement immatériel mais pas son expansion

Les données d’entreprises sont très utiles pour obtenir des résultats détaillés mais elles présentent une difficulté : elles ne reposent pas sur la même définition de l’investissement que la FBCF de la comptabilité nationale. Il faut commencer par comparer ces deux séries de données et en discuter les écarts résiduels40.

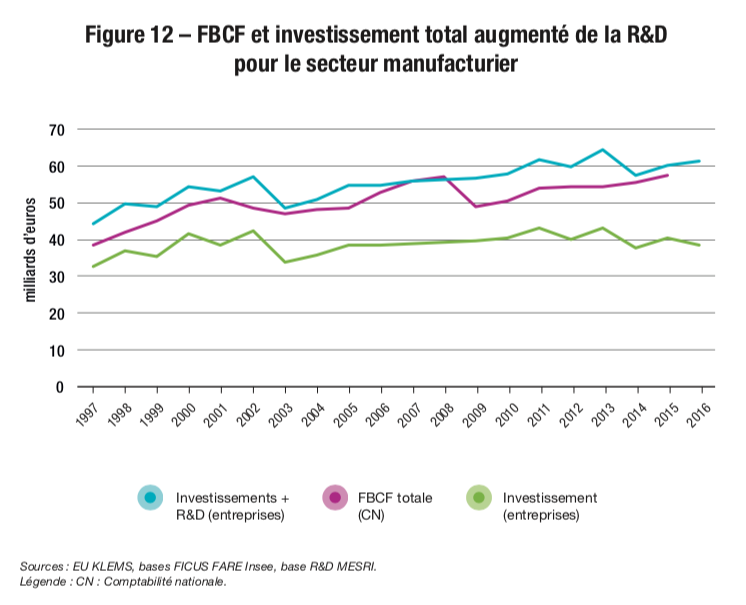

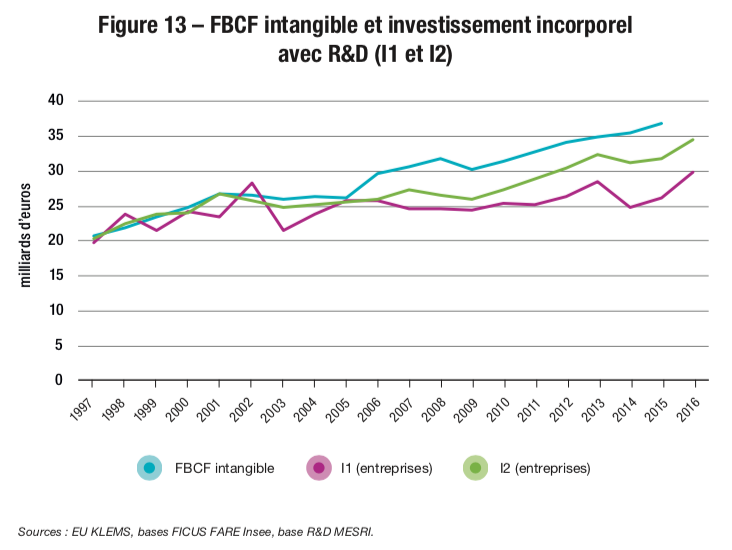

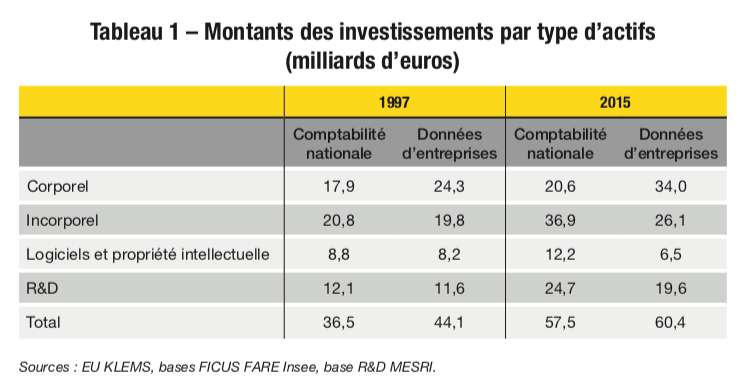

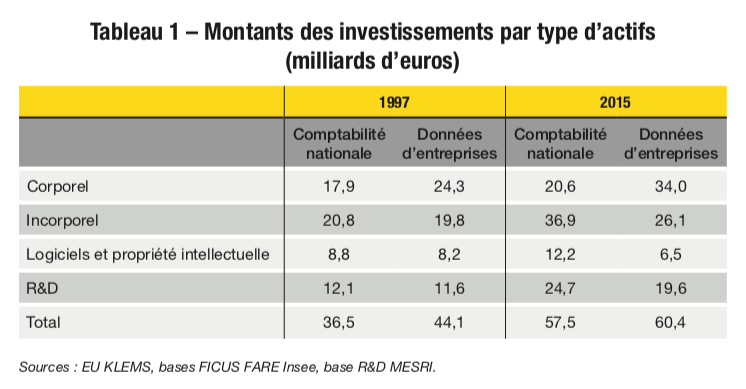

En 2015, l’investissement corporel et incorporel des entreprises manufacturières, additionné de la R&D, atteint 60 milliards d’euros, alors que la FBCF est de 58 milliards en comptabilité nationale. Ces deux indicateurs semblent très proches mais des différences non négligeables les opposent en réalité. Premièrement, le secteur manufacturier correspond au secteur principal de l’entreprise dans la source ESANE41 : les données d’entreprises incluent donc les investissements serviciels d’entreprises principalement manufacturières. Dans la comptabilité nationale, l’approche par branche exclut ces investissements qui n’entrent pas dans la production manufacturière proprement dite et inclut, au contraire, les investissements manufacturiers des entreprises de services42. Deuxièmement, en matière d’actifs, l’investissement corporel inclut les terrains et l’investissement incorporel exclut la R&D, alors que c’est le contraire dans la FBCF. Cette dernière exclut également les marques, pourtant comptabilisées dans l’investissement (voir Annexe 1 pour des éléments complémentaires).

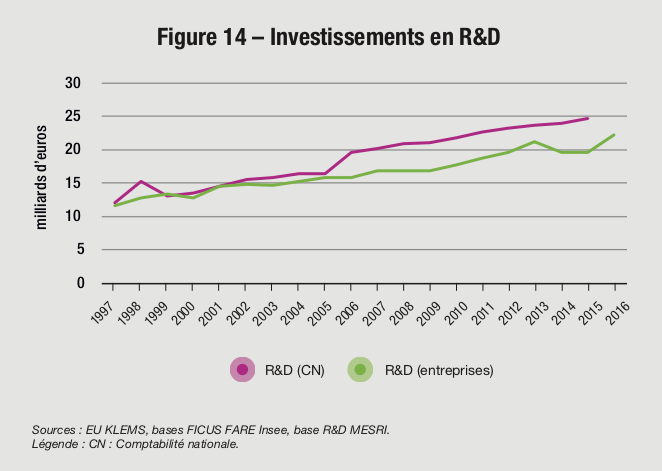

Si l’on étudie uniquement les actifs immatériels, l’écart entre les deux sources de données semble reposer sur l’absence de la dépense en R&D dans l’investissement incorporel des entreprises (figure 13)43. En ajoutant la R&D à l’investissement immatériel des entreprises – on appellera désormais cet agrégat I1 – pour que les périmètres soient plus comparables, il demeure un écart, qui augmente à partir de 2005. Les deux séries de données divergent à partir de 2005 et l’écart atteint même 10 milliards d’euros en 2015. Plus précisément, la comptabilité nationale décrit une FBCF intangible en croissance, tandis que la comptabilité d’entreprise témoigne d’investissements incorporels plutôt stationnaires.

Deux raisons principales peuvent être invoquées. D’une part, un écart d’un peu moins de 5 milliards d’euros s’observe à partir de 2005 entre la dépense agrégée de R&D issue des données d’entreprises et celle qui est calculée pour la FBCF (voir Encadré 3). D’autre part, l’écart résiduel, de 5 milliards aussi, découle de différences dans les règles d’immobilisation : par exemple, la comptabilité nationale immobilise quasiment l’ensemble des logiciels produits, alors que les pratiques des entreprises sont différentes vis-à-vis des logiciels achetés ou conçus en interne pour compte propre. Autre exemple, comme on l’a vu au Chapitre 1, les dépenses de conseil informatique sont comptabilisées en consommations intermédiaires par les entreprises, alors qu’elles sont largement immobilisées dans la comptabilité nationale.

Pour s’en convaincre, on construit un nouvel indicateur, I2, qui réconcilie les données macroéconomiques et microéconomiques pour les logiciels et la propriété intellectuelle. L’indicateur I2 utilise en effet le montant agrégé par secteur de la FBCF en logiciels, bases de données et propriété intellectuelle et le distribue annuellement, par entreprise, en fonction du poids de leur investissement incorporel. Ainsi, au sein de chaque secteur, la part relative des entreprises est respectée et le montant total est cohérent avec celui de la comptabilité nationale. On ajoute également la R&D par entreprise. Comme le montre la figure 13, l’évolution de I2 s’est rapprochée de celle de la FBCF intangible et n’en est plus séparée que par l’écart de mesure de la R&D décrit plus haut.

Notons au passage qu’un tiers environ de la dépense macroéconomique en logiciels et bases de données – soit 4 milliards – ne se retrouve pas dans la comptabilité d’entreprises. C’est l’ordre de grandeur de la surestimation, mise en évidence au Chapitre 1, entre la comptabilité nationale française et celle des autres pays, même si ces écarts n’ont pas nécessairement les mêmes causes.

Encadré 2 – La comptabilité nationale de la fbcf et la comptabilité privée de l’investissement

La réconciliation entre les données macroéconomiques et microéconomiques est en soi un programme de recherche. Dans leur contribution à la réflexion et à la définition de la nouvelle architecture des comptes nationaux des États-Unis, les auteurs Becker, Haltiwanger, Jarmin, Klimek et Wilson (2005) s’intéressent précisément au capital et aux différences entre les séries macroéconomiques et microéconomiques. Bien qu’il n’existe pas de document équivalent pour les statistiques françaises, les explications de ces différences sont principalement les mêmes.

La première raison réside dans le fait que la source de l’information diffère. Les séries macroéconomiques de l’investissement et du capital privilégient une approche du haut vers le bas ( top-down ), qui part de l’offre de biens d’investissement dans l’économie. Sont précisément rassemblées les informations sur les ventes, les importations et les exportations de biens d’investissement (de capital). Les biens d’investissement sont regroupés par type d’actifs. De cette offre seront déduits les achats émanant des administrations publiques et des ménages pour obtenir l’investissement du secteur marchand par classe d’actifs. Le capital est ensuite construit suivant la méthode de l’inventaire permanent en utilisant les séries historiques de l’investissement, le taux de dépréciation et les prix de l’investissement. Ensuite l’investissement par type d’actifs est réaffecté aux industries en utilisant les tables input-output .

Cette mesure de l’investissement macroéconomique, ou encore formation brute de capital fixe (FBCF), diffère de l’agrégation des montants d’investissement déclarés par les entreprises (approche bottom-up ). L’investissement des entreprises provient des déclarations fiscales des entreprises, qui détaillent, entre autres, leur compte de résultat et leur bilan. Les données des liasses fiscales sont communiquées par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) et, une fois retraitées par l’Insee, sont communiquées aux chercheurs après autorisation du comité du secret statistique. Elles sont accessibles via le centre d’accès sécurisé à distance (CASD). Jusqu’en 2008, l’Insee ne communiquait que la somme des investissements corporels bruts (mais nets des cessions) et incorporels bruts. Les données d’investissement par type d’actifs par entreprise sont renseignées en France depuis 2009, et ce en différenciant les actifs matériels selon qu’il s’agisse de terrains, de matériels de transport, d’actifs immobiliers, de machines et équipement, de matériels d’agencement ou autres (ordinateurs, recyclage). Mais les actifs immatériels ne sont connus, eux, que de manière agrégée ; la division du bilan des immobilisations incorporelles n’est pas communiquée aux chercheurs. Ces données sont bien plus exhaustives en France qu’elles ne le sont aux États-Unis.

Pour ce qui concerne la distribution de l’offre de biens d’investissement par industrie, la comptabilité nationale calcule des parts par type d’actifs qui dépendent de la distribution de l’emploi et d’enquêtes réalisées auprès des entreprises sur leurs achats d’actifs. Un ajustement est également réalisé pour prendre en compte le leasing , qui exclut la propriété du capital. L’affectation des dépenses en capital à la branche manufacturière se base principalement sur le tableau entrée-sortie (ou input-output ) de l’économie. On comprend qu’il s’agit d’une approche différente de celle qui part des déclarations comptables des entreprises dont le secteur principal d’activité est le secteur manufacturier.

La deuxième raison est que la couverture des actifs immatériels n’est pas la même. En effet, les actifs immatériels pris en compte dans la FBCF se regroupent en trois 3 catégories : i) la dépense en R&D ; ii) les logiciels et bases de données ; iii) les actifs de la propriété intellectuelle et les droits d’exploitation minières. Du côté de la comptabilité privée, le plan général comptable (PGC 2019) énonce les actifs à déclarer en immobilisations incorporelles (Art. 942-20 du PGC.) : les frais d’établissement (article 212-3 du PGC), les logiciels (article 611-4 du PGC), le fonds de commerce, les marques, concessions, licences, procédés et brevets, frais d’établissement et frais de recherche et de développement. Des éléments additionnels sont comptés dans les immobilisations incorporelles de l’entreprise absents de la FBCF mais la dépense de R&D et notamment en salaires de chercheurs est quasi absente en comptabilité privée.

Le tableau ci-dessus récapitule les montants des investissements par type d’actifs en 1997 et en 2015, selon les deux sources de données.

À l’issue de cet exercice de comparaison, on retiendra que les données d’entreprises ne mettent pas en doute l’importance des investissements immatériels dans la fonction de production mais qu’elles en relativisent la forte augmentation depuis 2005. L’écart observé depuis 2005 peut provenir d’une modification des règles de comptabilité nationale à partir de cette date, d’une part, et de ce que la branche manufacturière est plus importante que le secteur manufacturier, d’autre part. Quoi qu’il en soit, la croissance de la FBCF en logiciels et propriété intellectuelle n’est pas observée dans les données d’entreprises sur la dernière période.

Le secteur manufacturier ne présente pas un capital de plus en plus immatériel

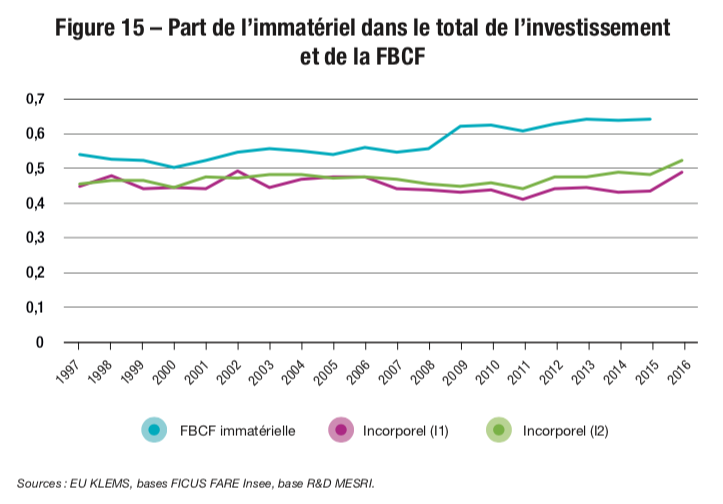

Nous avons vu dans le premier chapitre que la part immatérielle de la FBCF était élevée en France et qu’elle avait continûment augmenté (figure 1). Or, cela n’est pas confirmé par les données d’entreprises (figure 15). Même après les corrections évoquées au paragraphe précédent, nous observons que le pourcentage de l’investissement immatériel dans l’investissement total est plus faible que dans la comptabilité nationale et n’augmente que légèrement depuis 201144.

Encadré 3 – La dépense en r&d des entreprises manufacturières

La source primaire de données utilisée pour calculer la FBCF en R&D et la dépense des entreprises en R&D est la même : il s’agit de l’enquête R&D réalisée auprès des entreprises françaises.

Cependant, l’enquête n’est pas totalement exhaustive (MENESR, 2014). Le cœur des entreprises enquêtées est constitué des entreprises qui font fréquemment ou toujours de la R&D, auxquelles s’ajoutent celles qui entrent dans des dispositifs de soutien à l’innovation. La base de sondage représente la population des entreprises susceptibles d’exécuter une activité de R&D.

Afin de retrouver la dépense totale nationale, un système de pondération s’applique aux entreprises enquêtées qui ne font pas partie de la population historique. La différence entre l’agrégation pondérée et l’agrégation non pondérée (celle que nous utilisons dans les graphiques pour I1 et I2) est de moins de 1 milliard d’euros par an sur la dernière période.

Quand on utilise la dépense en R&D par entreprise, même sur les montants agrégés annuels, on utilise la dépense non pondérée pour correspondre exactement à ce que l’entreprise dépense et pour que l’agrégat conserve une source totalement microéconomique.

Le graphique ci-contre montre qu’il existe une différence entre la FBCF R&D et l’agrégation des dépenses des entreprises (sans pondération). Sur les 5 milliards d’euros d’écart précédemment identifiés dans le Chapitre 2, 1 milliard d’euros provient de cette pondération.

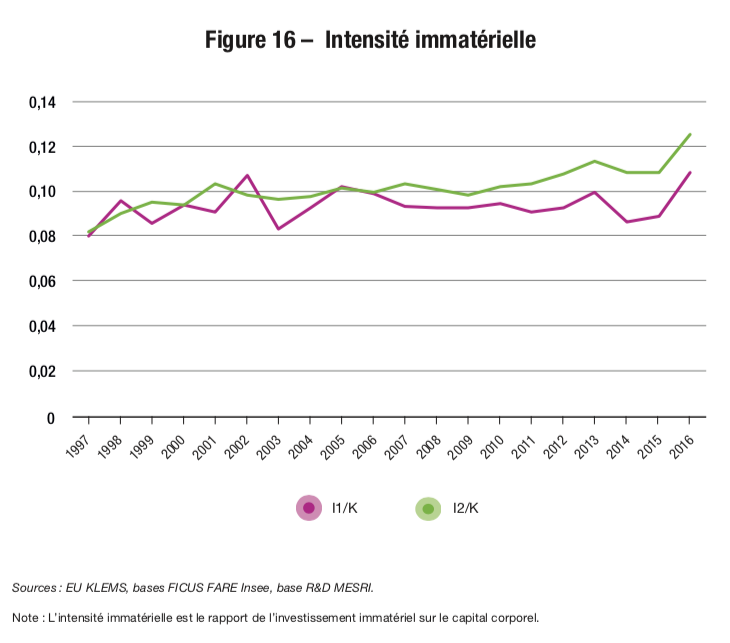

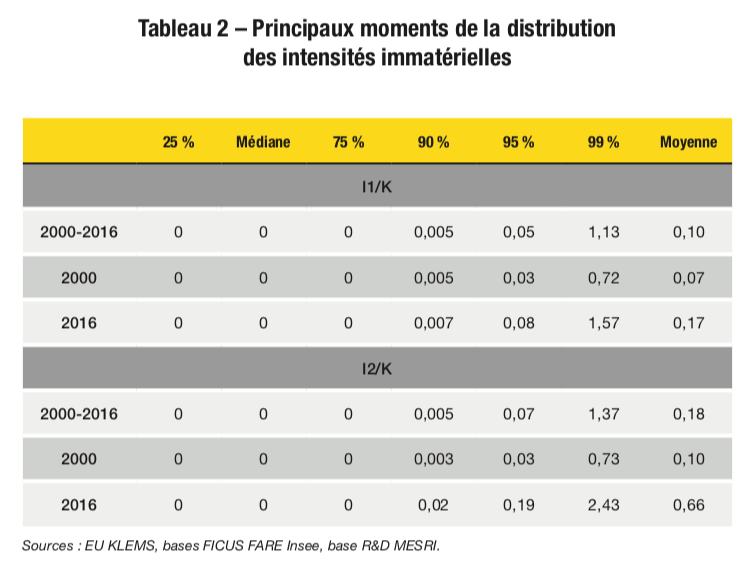

Nous définissons maintenant l’intensité immatérielle de l’entreprise comme le rapport de l’investissement immatériel (I1 ou I2) au total de son capital matériel45. Ce dernier est obtenu à partir de la méthode de l’inventaire permanent46, en considérant le taux de dépréciation annuelle du capital total par branche manufacturière communiqué par l’Insee. Le capital corporel offre une mesure de la taille de l’entreprise qui tient compte de son âge, puisqu’une entreprise plus âgée aura une accumulation de capital plus conséquente qu’une entreprise qui investit annuellement dans des proportions identiques mais qui serait plus jeune. Comme le montre la figure 16, cette intensité immatérielle est très stable – sauf peut-être en fin de période – contrairement à ce qu’évoquent certains récits décrivant le nouveau visage de l’industrie à l’ère du numérique.

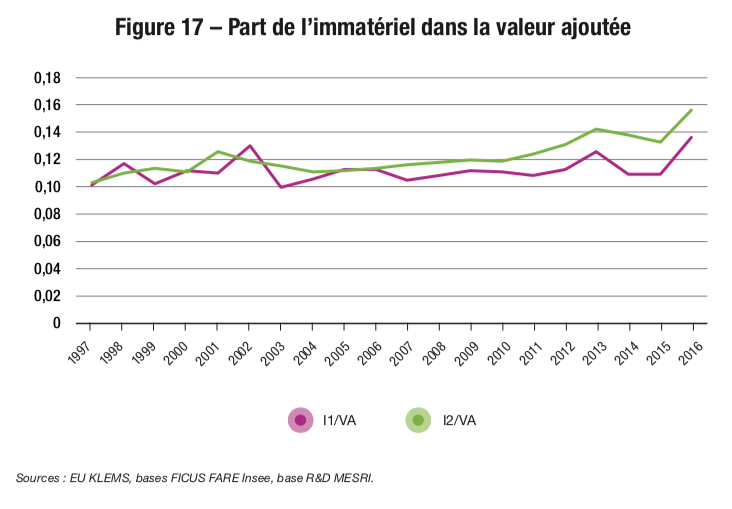

Pour calculer un taux d’investissement, on rapporte l’investissement à la valeur ajoutée. Dans ce cas également (voir figure 17), les données d’entreprises donnent une impression de stabilité, puis indiquent une légère augmentation à partir de 2011.

Au final, les données microéconomiques françaises ne font pas état d’une immatérialité clairement croissante du capital dans le secteur manufacturier, mais bien plutôt d’une stabilité.

Un investissement très concentré

Les indicateurs agrégés cachent souvent de fortes variations d’une entreprise ou d’un secteur à l’autre, ce que l’observation microéconomique permet de mettre au jour. Premièrement, la distribution des indicateurs I1/K et I2/K montre que de nombreuses entreprises ont une intensité nulle. En fait, moins de 15 % seulement des entreprises présentent chaque année une intensité non nulle dans le secteur manufacturier : cette concentration est encore plus forte que ce que l’on observe pour l’investissement matériel. Observons a contrario que l’intensité immatérielle peut être supérieure à l’unité.

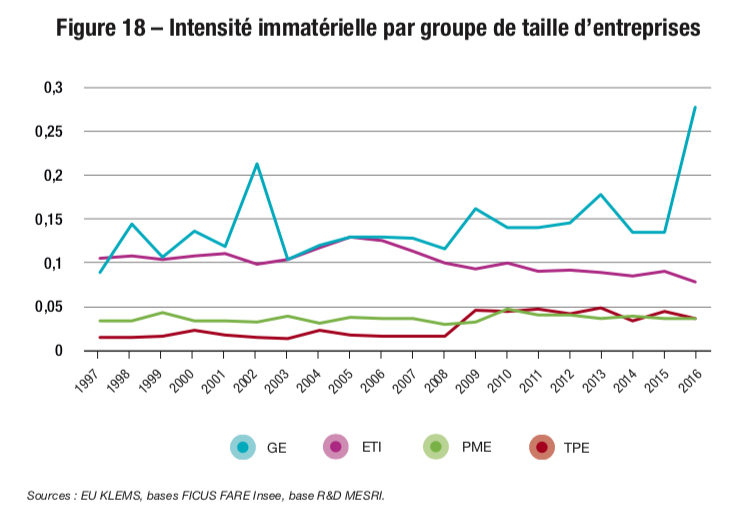

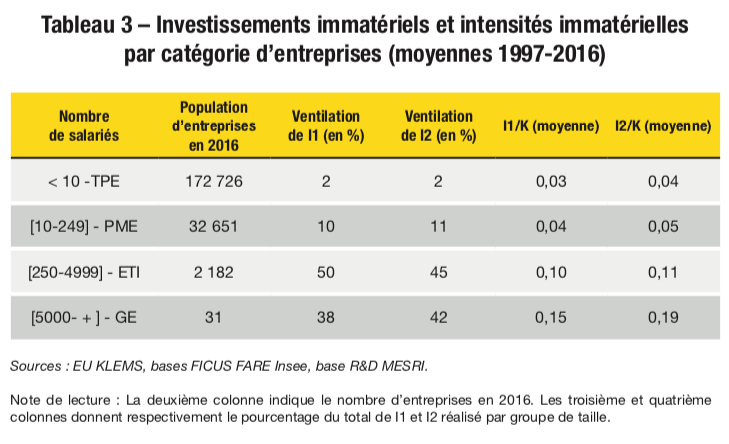

Ensuite, on regroupe les entreprises en quatre classes de taille, conformément aux critères d’effectifs et de chiffre d’affaires de la loi de modernisation de l’économie de 200847. On observe alors, dans le tableau 3, que l’intensité immatérielle croît avec la taille pour les deux indicateurs, si bien que les grandes entreprises et les ETI réalisent plus de 80 % de l’investissement immatériel du secteur manufacturier. La figure 18 révèle en outre que l’intensité immatérielle des ETI est restée constante après 2009, alors qu’elle a augmenté pour les trois autres catégories d’entreprises, en particulier pour les plus grandes. C’est donc aux très grandes entreprises qu’il revient d’imputer l’essentiel de la dynamique agrégée observée ces dernières années.

Une troisième démarche consiste à regrouper les entreprises selon leur secteur d’appartenance (tableau 4). On se souvient que, dans les données macroéconomiques du premier chapitre, les premiers secteurs investisseurs sont ceux des équipements électroniques (secteurs 26-27), des matériels de transport (secteurs 29-30) et des machines et équipements (secteur 28). On retrouve exactement ce résultat dans les données d’entreprises, que l’on utilise l’indicateur I1/K ou bien I2/K. Ces trois secteurs, qui concentrent 25 % de la valeur ajoutée manufacturière en 2015, concentrent 62 % de la FBCF immatérielle48.

Remarquons que, au-delà de ces moyennes pondérées, on trouve à nouveau de grandes disparités à l’intérieur des secteurs eux-mêmes : des taux très élevés sont, par exemple, observés dans les secteurs de l’industrie chimique et pharmaceutique et des matériels de transport. Il se trouve que ce sont deux secteurs intensifs en R&D. Toutefois, le classement général des secteurs n’est pas modifié quand on ne raisonne que sur l’investissement hors R&D.

À l’exception du secteur des équipements informatiques, électroniques, optiques et électriques, tous les autres ont connu une augmentation de leur intensité immatérielle de 2000 à 2016. L’augmentation la plus forte est observée dans le secteur des machines et équipements.

L’intensité immatérielle est très hétérogène parmi la population des entreprises. Nous allons tenter de discerner les déterminants principaux et d’identifier les caractéristiques des entreprises qui présentent une intensité immatérielle forte.

Le rôle particulier des entreprises internationales

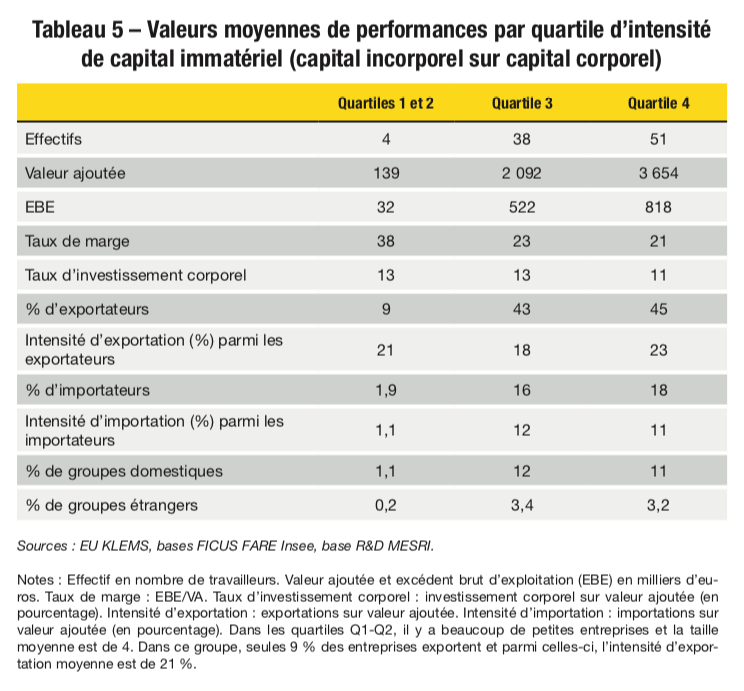

Les entreprises dont les investissements immatériels sont plus élevés présentent-elles de meilleures performances ? Pour répondre à cette question, nous classons les entreprises par intensité immatérielle croissante, celle-ci étant calculée comme le ratio du capital immatériel au capital matériel49. Il apparaît d’emblée que les entreprises des deux premiers quartiles de cette distribution présentent toutes un ratio nul : autrement dit 50 % au moins des entreprises ont un capital immatériel nul ! On peut alors constituer trois groupes : la première moitié de la distribution et les deux derniers quartiles.

Les statistiques descriptives de ces groupes (tableau 5) confirment que l’intensité immatérielle est un marqueur des grandes entreprises, ou du moins qu’une intensité immatérielle nulle est, assurément, un marqueur des petites entreprises. Notons aussi que l’intensité d’importation est plus forte quand l’investissement dans l’immatériel est non nul, tout comme la part d’entreprises exportatrices (mais pas l’intensité d’exportation). Enfin, on trouve plus d’entreprises appartenant à un groupe français ou étranger parmi les entreprises intensives en immatériel50. Mais, en matière de performance proprement dite, l’absence d’investissement immatériel ne semble pas diminuer le taux de marge (ni le taux d’investissement corporel). Cette absence de corrélation entre profitabilité et intensité des investissements immatériels est analysée plus bas.

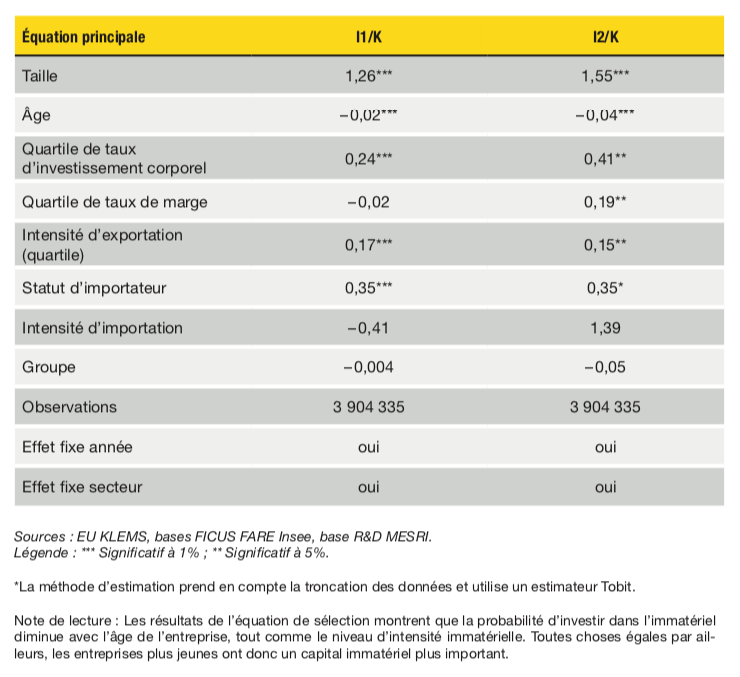

Ces statistiques sont évidemment corrélées entre elles : une entreprise appartenant à un groupe est souvent une grande entreprise exportatrice et importatrice. Cherchons à présent à isoler la contribution respective de chacune de ces variables, au moyen d’une régression des indicateurs I1 et I2 (voir encadré ci-après).

Encadré 4 – Méthodologie de la régression

On veut comprendre si l’hétérogénéité observée de l’intensité immatérielle est le fruit des variables comptables des entreprises, ou de la conjoncture et des caractéristiques sectorielles, ou encore si elle réside principalement dans des caractéristiques non observables comme le management de l’entreprise ou la propension des équipes dirigeantes à investir dans l’immatériel plus que dans le matériel, toutes choses égales par ailleurs.

La méthode d’estimation prend en compte l’existence d’un grand nombre de valeurs à 0 et utilise un modèle d’Heckman. Ce modèle estime tout d’abord la probabilité qu’une entreprise investisse dans l’immatériel et corrige l’estimation de l’intensité immatérielle de la connaissance de cette probabilité.

Ensuite, la régression tient compte de l’appartenance de l’entreprise à l’une des quatre catégories de taille, de son âge, de son secteur, des indicatrices du temps pour contrôler la conjoncture. On crée également une indicatrice de l’importance de l’investissement corporel de l’entreprise relativement à l’investissement corporel moyen de son secteur. Précisément, on construit des quartiles selon la valeur du taux d’investissement corporel de l’entreprise relativement au taux d’investissement corporel moyen de son secteur. Enfin, on réplique la même méthode pour le taux de marge de l’entreprise et on calcule l’écart par rapport au taux de marge de son secteur la même année.

On introduit aussi dans la régression des variables associées à l’insertion internationale des entreprises, qu’il s’agisse d’indicatrices de leur statut d’exportateur ou d’importateur, ainsi que la part des revenus d’exportations dans le chiffre d’affaires, l’intensité d’importation, l’appartenance à un groupe domestique ou étranger. L’intensité d’importation est mesurée ici comme le ratio des importations rapportées à l’ensemble des coûts de l’entreprise (incluant le coût du travail et les consommations intermédiaires). On intègre également une indicatrice de l’appartenance à un groupe prenant les valeurs 0, 1, 2 selon que, respectivement, l’entreprise est indépendante, appartient à un groupe français ou appartient à un groupe étranger.

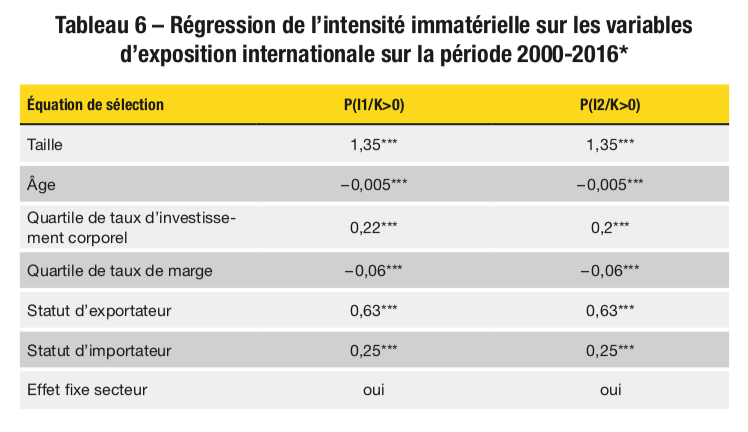

La régression économétrique (tableau 6) confirme que la probabilité d’investir dans l’immatériel tout comme l’intensité immatérielle elle-même croissent non seulement avec la taille de l’entreprise mais aussi avec son taux d’investissement corporel et son insertion internationale.

Cette intensité immatérielle est également positivement corrélée avec le taux d’investissement corporel.

Cela étant, les variations d’intensité immatérielle entre les entreprises ne sont que partiellement expliquées par les variables introduites dans la régression. Une forte source idiosyncratique propre à l’entreprise demeure en dehors de ces variables.

Enfin, nous notons que la probabilité d’investir est inversement corrélée à la profitabilité (il paraît logique que la décision d’investir pèse sur le profit) mais l’amplitude du coefficient correspondant (égal à ‒ 0,06) est faible et ce paramètre est donc peu déterminant. En revanche, parmi les entreprises qui investissent, il existe une corrélation positive entre l’intensité immatérielle des entreprises et leur taux de marge dans le cas où l’on utilise l’intensité immatérielle I2/K.

Une étude récente du FMI sur la profitabilité des entreprises conduite dans un grand nombre de pays (IMF, 2019) montre que les entreprises plus intensives en actifs immatériels présentent des taux de marge plus élevés. Cela n’est cependant pas manifeste si l’on se base sur l’indicateur issu uniquement de la comptabilité privée (I1/K). Ce faisceau de constats contradictoires ouvre la voie à diverses interprétations possibles : soit les comportements d’investissement sont tellement hétérogènes qu’il est difficile d’en tirer des résultats clairs sans travaux complémentaires, soit les entreprises françaises ont une difficulté particulière à tirer parti de leur investissement immatériel, soit celles qui réalisent des profits grâce à ces investissements tendent à les localiser ailleurs. Guvenen et al. (2018) montrent par exemple sur données américaines que la délocalisation des profits à des fins d’optimisation fiscale est plus fréquente dans les secteurs à forte intensité de R&D).

Quoi qu’il en soit, nous retenons de cette régression le constat d’une complémentarité entre les investissements matériels et immatériels. Nous sommes ainsi amenés à rejeter l’hypothèse selon laquelle les entreprises ayant une intensité immatérielle importante auraient simultanément moins investi dans leurs capacités de production en France. Le tableau de régression écarte également l’idée qu’elles importeraient davantage.

Nous pouvons conclure que l’effort d’investissement immatériel des entreprises françaises augmente peu et reste concentré au sein d’un petit nombre d’entreprises multinationales. Pour jouer pleinement leur rôle, c’est-à-dire créer des externalités positives entraînant la croissance, les actifs immatériels devraient se diffuser à l’ensemble du tissu productif. À ce jour, cette diffusion est insuffisante. La faiblesse de rendement apparent de l’investissement immatériel en France peut venir de sa concentration. La différence de comportement d’investissement immatériel entre les grands groupes et les autres peut créer des écarts de niveau de numérisation ou d’automatisation des processus de production ne facilitant pas les relations entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants.

- 38. Giraud et al. 2004, p. 38

- 39. Voir aussi Guillou et al. (2018) pages 58-57 ; Guillou (2018) pages 38 et 42.

- 40. Les agrégats de la comptabilité nationale ne sont pas des totaux des données individuelles collectées auprès des entreprises ; ils sont construits en partie indépendamment.

- 41. Voir Annexe 1 pour une présentation de la base de données d’entreprises.

- 42. Dans les statistiques d’entreprises, l’investissement corporel des entreprises manufacturières représente 1/5e de l’investissement corporel total des entreprises du secteur marchand, de 153,2 milliards d’euros en 2016, contre 1/6e dans la comptabilité nationale.

- 43. Pour rappel, les immobilisations incorporelles dans les données d’entreprises incluent le fonds commercial, les frais d’établissement, frais de développement, concessions, brevets, avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (voir l’encadré 2) (Source : Plan comptable général 2019).

- 44. On raisonne en termes d’entreprises et non d’unités légales, c’est-à-dire qu’on utilise le profilage réalisé par l’Insee pour l’année 2015 que l’on applique aux autres années. Cela ne change rien sur les données agrégées annuelles mais a des incidences dans les calculs des moyennes individuelles et dans la répartition par taille d’entreprises (voir Annexe 1).

- 45. La méthode de distribution ne permet pas d’attribuer un montant positif d’investissement en logiciels et propriété intellectuelle à des entreprises qui ne déclarent pas du tout d’investissement incorporel. L’indicateur ne résout pas notre ignorance à l’égard des petits investisseurs qui inscrivent en dépenses leurs achats de logiciels et bases de données et autres éléments de propriété intellectuelle. On suppose que, s’il s’agit de dépenses substantielles, elles seront immobilisées en partie dans une perspective de juste valorisation de l’actif de l’entreprise.

- 46. OCDE (2010).

- 47. Les quatre catégories de taille d’entreprises sont les micro-entreprises (ou très petites entreprises, TPE), les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE).

- 48. Source : EU KLEMS.

- 49. Le numérateur considéré est, cette fois, le stock de capital et non le flux annuel d’investissement comme au paragraphe précédent. En effet, l’idée est de disposer d’une mesure qui ne soit pas aussi volatile que l’est l’investissement immatériel dans la vie de l’entreprise. On ne veut pas que les entreprises passent d’un groupe à l’autre d’une année sur l’autre.

- 50. L’appartenance à un groupe offre des opportunités financières et internationales. Elle rend plus aisé l’accès à des financements et confère un poids économique et une organisation qui font croître la confiance des investisseurs pour financer des investissements dénués de collatéral.

CONCLUSION

Dans une précédente note sur l’investissement des entreprises françaises, nous avons montré que le poids de l’investissement immatériel est plus important en France que dans les pays voisins étudiés, selon les chiffres de la comptabilité nationale. La formation brute de capital fixe (FBCF) en logiciels et bases de données représente en effet 6,3 % de la valeur ajoutée manufacturière française en 2017, taux bien plus élevé que celui de ses homologues, sans que ce supplément d’effort n’entraîne apparemment de gains de productivité et de compétitivité.

Nous montrons dans cet ouvrage que cette singularité française provient en grande partie des pratiques de comptabilisation des investissements en logiciels et bases de données, différentes selon les offices statistiques nationaux. Nous estimons entre 6,7 et 8,5 milliards d’euros l’ampleur de l’écart séparant la FBCF française en logiciels de la norme représentée par les pays analogues, soit entre 12 % et 15,3 % de l’investissement total du secteur manufacturier en comptabilité nationale. Cette singularité apparaît dans tous les secteurs manufacturiers, et tout particulièrement dans les secteurs de fabrication des produits informatiques, électroniques, optiques et électriques et de fabrication des matériels de transport. Plus de la moitié de cette surévaluation provient de ces deux secteurs.

Toutefois, il semble que cette singularité ne se réduise pas uniquement à un biais statistique ; les entreprises manufacturières françaises affichent, en effet, des dépenses informatiques plus élevées que celles de leurs homologues, relativement à leur valeur ajoutée. Nous estimons que ce supplément réel d’investissement dans les logiciels représente environ 2,8 milliards d’euros, soit 5 % de la FBCF totale du secteur manufacturier, soit encore 30 à 40 % de l’écart total mentionné plus haut. Cet effort important peut provenir d’un poids plus important des grands groupes dans l’économie française, qui investissent relativement plus dans l’immatériel.

Les données d’entreprises confirment le poids important des investissements immatériels dans l’investissement total en France, mais elles ne présentent pas la même tendance croissante que les données de la comptabilité nationale. En outre, elles mettent clairement en évidence la concentration des investissements immatériels au sein d’un petit nombre de grandes entreprises et la faiblesse de tels investissements parmi les entreprises de petite taille ou faiblement insérées à l’international. Le profil type d’une entreprise qui investit dans l’immatériel est en effet celui d’une entreprise appartenant à un groupe, exportatrice et importatrice, dont les investissements matériels sont élevés. Au passage, on peut donc écarter l’hypothèse selon laquelle un haut niveau d’intrants immatériels serait le corolaire d’une délocalisation de la production.

L’hyperconcentration de l’investissement immatériel suggère plutôt que la transformation du tissu industriel vers l’industrie 4.0 n’en est encore qu’à ses débuts et que l’effort d’investissement immatériel doit s’étendre à plus d’entreprises.

Point de vue

À la recherche de l’immatériel : comprendre l’investissement de l’industrie française

Par Virginie Andrieux et Alexandre Bourgeois, Insee (DSS et DCN)

Les évaluations de FBCF en logiciels et bases de données sont peu comparables d’un pays à l’autre, en raison de pratiques différentes

Les comptes nationaux français estiment la FBCF pour les différentes « branches » de l’économie, décrivant chacune le processus de production à l’origine d’un produit donné. Les branches ne sont pas assimilables aux « secteurs d’activité ». En effet, ces derniers regroupent les entreprises selon leur activité principale et sont donc constitués le plus souvent de plusieurs branches. Ainsi, la production pour compte propre de logiciels est isolée dans une branche spécifique alors qu’elle est disséminée dans de nombreux secteurs d’activité. Or, dans l’étude, la plupart des pays retenus décrivent leur économie à travers des secteurs d’activité. La comparaison directe aux données françaises en branche est donc très délicate. Par ailleurs, il est difficile de nous prononcer sur les données de la base européenne KLEMS, qui ne sont pas mobilisées dans l’élaboration des comptes nationaux.

Les graphiques 4 et 5 retracent dans une logique de marché, les différents emplois des produits de l’édition (J58) d’une part et de la programmation et du traitement de données (J62, J63) d’autre part. Ils ne retracent pas les emplois des secteurs (ou des branches dans le cas français) correspondants.

Par ailleurs, l’édition (58) comprend, outre l’édition de logiciels, l’édition de livres et journaux et de jeux vidéo. Les comparaisons des emplois pour ce produit doivent tenir compte de la structure de ces activités dans les différents pays. Pour certains pays, l’actif lié aux droits de reproduction (copyright) ou les manuscrits originaux peuvent figurer dans l’édition de livres.

Enfin, les données issues de la base WIOD ne sont pas directement les données envoyées par les pays. Notamment, les importations et les exportations sont retraitées afin d’assurer la symétrie des échanges entre les pays.

Les écarts importants entre pays dans le partage Consommation intermédiaire/FBCF pour l’édition de logiciels (produit 58.2) et la programmation et le conseil informatique (62) sont connus : un groupe de travail sur les actifs immatériels, sous l’égide d’Eurostat et de l’OCDE, a évoqué ces différences. Elles ne viennent pas principalement de la production pour compte propre mais plutôt d’un partage de la production vendue assez différent selon les pays. En effet, bien que les recommandations internationales soient claires à ce sujet, les données à disposition des différents pays ne sont pas toujours suffisamment détaillées51 et des hypothèses sont faites pour réaliser le partage.

Un chantier de la future base des comptes est dédié à l’évaluation des logiciels. Dans ce cadre, les données et les hypothèses retenues sont expertisées en comparant les pratiques et les résultats en France à celles des pays qui documentent leurs méthodes et leurs hypothèses sur ce sujet.

À ce stade, on ne peut pas conclure à une surévaluation de la FBCF en logiciels en France. L’écart avec l’Allemagne provient probablement de pratiques différentes sur la comptabilisation en FBCF versus en consommation intermédiaire. Il peut aussi refléter en partie une utilisation très différente des logiciels dans les deux pays : les logiciels « embarqués » dans les machines-outils ou le matériel de transport sont des consommations intermédiaires alors que les logiciels utilisés dans l’activité sans être des intrants d’autres actifs sont des actifs, dès lors qu’ils sont utilisés pour une durée supérieure à un an. Enfin, la spécialisation sectorielle des deux pays peut aussi être un élément d’explication.

Enfin, l’impact de la FBCF en logiciels sur le PIB n’est pas direct. Dans les comptes français, c’est l’approche « production » basée sur les statistiques d’entreprises qui fixe le niveau du PIB et non l’approche « demande ». Ainsi, le partage entre consommations intermédiaires et FBCF dans l’ERE logiciels ne joue pas sur le niveau du PIB.

En matière d’actifs incorporels, la réconciliation des données individuelles issues de la source fiscale et des données macro-économiques issues des comptes nationaux est impossible.

En comptabilité nationale, le compte des sociétés non financières repose principalement sur les données fiscales des entreprises, néanmoins de nombreuses corrections sont opérées. Et toutes les données fiscales des entreprises ne sont pas mobilisées. Déclarées dans leurs liasses fiscales, les immobilisations incorporelles des entreprises ne sont pas mobilisées par les comptes nationaux pour l’évaluation de la FBCF ou du stock de capital.

Ces immobilisations incluent des actifs non produits en comptabilité nationale comme les marques et les logos ; elles n’intègrent qu’une faible part de l’actif issu de la R&D ; elles ne tiennent pas compte de l’ensemble des logiciels ; enfin, le calcul des amortissements en comptabilité privée est différent de celui de la consommation de capital fixe dans les comptes.

Ainsi, le champ des produits et les concepts sont très différents et il est difficile de confronter les deux approches. Pour la FBCF en logiciels ou en R&D, l’exploitation des données fiscales ne peut être mobilisée pour l’élaboration des comptes nationaux.

Par exemple, la rupture observée en 2016 dans les immobilisations incorporelles provient de changements dans les normes comptables pour l’enregistrement des malis de fusion. Cette rupture dans les données d’entreprises ne reflète pas une évolution économique sur les actifs immatériels tels que les brevets ou les logiciels.

- 51. En particulier le type de prestations informatiques réalisées par client et par usage (intrant ou pas pour le client, durée d’utilisation) n’est pas connu. Seule la ventilation de la production par produit fin est connue, sans information directe sur l’usage.

Annexe

Présentation de la base de données individuelles d’entreprises

Nous utilisons les données fiscales et comptables des entreprises françaises telles qu’elles sont fournies par l’Insee dans les bases FARE (2008-2016) et FICUS (1995-2007). Ces données se fondent principalement sur les liasses fiscales des entreprises, en dehors de l’agriculture et du secteur bancaire. Les données permettent de décomposer l’investissement des entreprises entre actifs corporels et actifs incorporels. Elles fournissent les autres éléments du bilan et des comptes d’exploitation des entreprises. À partir de 2009, il est aussi possible de décomposer l’investissement corporel selon qu’il porte sur les actifs en construction, en machines, en terrains ou encore en agencements.

L’année 2008 est une année de transition entre les bases FICUS et FARE, aussi de nombreuses valeurs ne sont-elles pas renseignées pour un grand nombre de variables. La valeur de 2008 est le plus souvent une valeur d’interpolation entre 2007 et 2009, notamment pour l’investissement corporel et incorporel.

L’ensemble de ces données sont disponibles via le CASD et sont soumises à l’obtention d’une autorisation du comité du secret statistique.

Comme certaines années ne sont pas bien renseignées, notamment l’année 2008, qui correspond au passage de FICUS à FARE, une interpolation sur trois années (au maximum) a été réalisée pour les variables étudiées. Les entreprises qui déclarent ne pas avoir investi sont prises en compte dans le calcul. En revanche, celles pour lesquelles l’information n’est pas disponible pendant plus de trois années consécutives sont retirées de la base de données.

Pour connaître la dépense en R&D par entreprise, nous devons utiliser les bases du ministère de la Recherche issues de l’enquête R&D annuelle. Elle couvre plus de 90 % des investisseurs en R&D. Les plus gros investisseurs sont enquêtés annuellement, par contre les investisseurs petits ou occasionnels ne sont pas enquêtés tous les ans.